结构下的行为,行为上的结构——浅谈日本木构建筑的发展与生活行为变迁的关系

邵 帅 | Shao Shuai来 源 | Lai Yuan

1 如何看待建筑结构与行为

与西方利用石材构建的墙体承重结构不同,东方的建筑结构自古以梁与柱组成的框架承重结构为主。不仅中国,整个亚洲范围内,由于地理、宗教、文化的不同而诞生出了种类繁多的木构样式。它们对现代主义建筑的影响已多经讨论,而亚洲本土的空间结构发展反而成为了一个悬而未决的命题。西方建筑师从未掩饰自己对东方建筑体系的探求欲,伍重曾用一张草图概括了他对于中国木构建筑的理解(暗示一种空间)(图1),库哈斯试图从木构件模数去诠释中国建筑的要义[1](暗示一种源头)……

图1 大屋顶和基座间的至简关系

事实上,中国在民国时期曾掀起一股国际样式风潮,解放后仍有大量建筑师对此展开讨论与实践[2]。但由于各种政治与历史原因,关于木构形式的现代化诠释,理论或体系的形成方向仍在积极的探索。

邻国日本对此类问题的研究从未间断。特别是进入20世纪,日本设计师们对现代主义呈现出多种多样的态度。如果以堀口捨己对日本建筑的现代主义表现的讨论作为起点来看,日后丹下健三与白井晟一的“弥生or绳文论争”[3],筱原一男对传统住宅的再释[4]等,时至今日,讨论仍不绝于耳。不仅理论积淀充实,设计中对传统木构的解构、呼应、突破都可圈可点。

过去,我们往往基于木构建筑“抬梁式”和“穿斗式”等构成方式开展结构上的技术性讨论。但是从人类学与历史角度来看,建造的原始动机其实是保障生育[5]。而随着生产力的发展,出现了宗教、阶级、城邦制度等一系列导致社会行为的产物,一方面是人类心理的需求,一方面是政治层面的需要。这导致结构与行为之间相互牵制,随着时代发展此消彼长,相互勾连。

本文着眼于日本古代木构源流的发展以及席居文化的演变,以日本的木构建筑作为研究对象,讨论构筑物与其所庇护的场所中的行为的关联。行为如何驱动构筑物的变化,构筑物又是如何牵制着行为,它们之间的相互影响是怎样转换的?笔者试图将结构与行为的关系作为一种评价建筑的角度,重新审视如今建筑设计中的探索。

2 被结构所限的行为

2.1 作为起点的住居

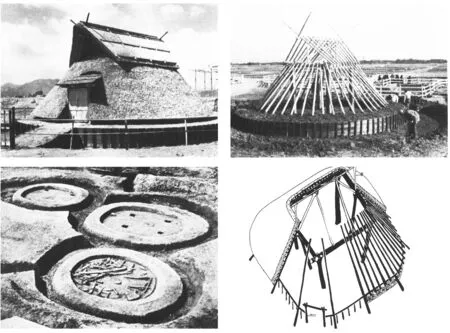

竖穴住居被认为是日本建筑可考的起点。早期的竖穴住居构架由前后各两根中柱撑起建筑的屋脊,多根斜向的构建来承托屋面(图2)[6]。在这一时期,为承接自重,屋顶覆盖至地面,它既是屋面也是墙面。入口位于栋持柱侧(山墙侧),居住者必须从此处进入建筑物(日本称妻入式)。屋面不能开窗或开门,否则斜向柱体将被破坏,整体屋架结构也将不成立。竖穴住居代表着古代人的行为完全受限于结构,并无选择的自由性。当然,不仅仅是日本,世界各地原始住居都不可免俗。与其他地区不同的是,妻入式一直延续至后来的日本的宗教建筑和居住建筑,甚至一直影响到后世关于建筑正立面的讨论①。

图2 登吕遗迹和复原民居

2.2 神社原型的诞生

上古时期人类对于材料的认识还未成熟,建筑不得不受到结构的影响,这是一种绝对的被给予。随着木构的成熟,人的行为自由从结构限制中逐步解放。早期的参拜是在自然场所(大多为山中)中寻找一处所堆石成垒,进行供奉,谓之“磐境”。在农业技术于公元前3—4世纪由中国大陆进入日本时,杆栏式住宅(日本称高床式)的普及也极可能在日本展开②。它理所当然地成为日本建筑的原型之一。在人口增多后,聚落中的粮仓为防潮保持干燥,自然使用高床式搭建。只有保证粮食的安全才能保证部落的存续,最为重要的建筑物粮仓便被赋予神性化作了神社[6]。

从竖穴住居的发展来看,从全地穴、半地穴、全竖穴,到之后的高床式,屋顶在逐步地离开地面。伴随着人类对材料的理解与构造方式的进步,屋顶与地面的直接连接在逐渐消失。梁柱系统的演进将建筑元素分为了屋顶、梁柱(结构)、地面三个部分。而人的行为,进入建筑的方向,也获得了极大的自由。

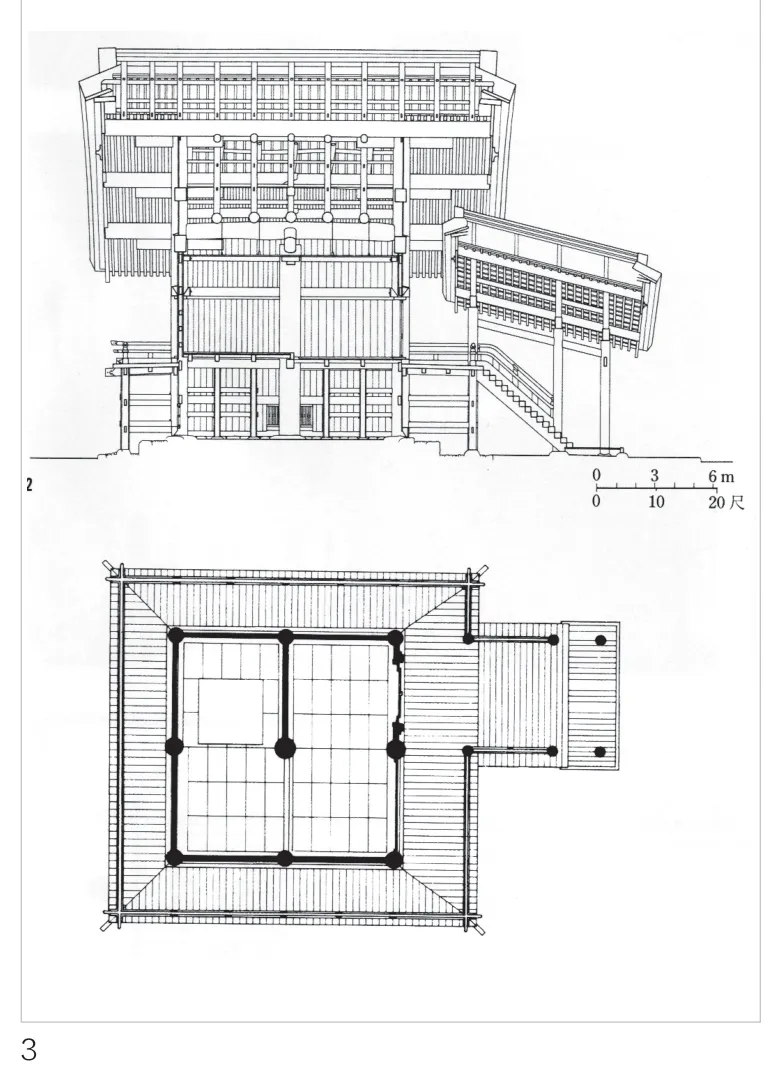

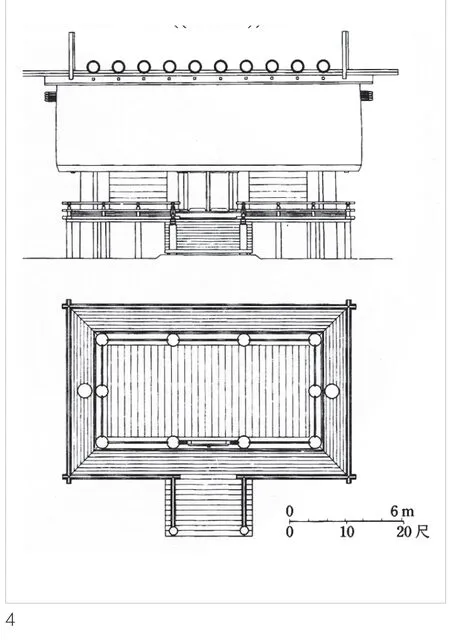

日本的神社原型中,大社造选择将入口设置在栋持柱一侧,而某种意义上牺牲了对称性(图3)。反之,由于木构架的灵活性,神明造将入口摆放至檐墙(日本称平入式),保持了对称的神性(图4)。这种尝试是在上古时期难以实现的。正是高床式的技术革新,使得妻入和平入同时存在。日本的历史学家同时认为,古代的屋顶意味着将外界的恶灵隔绝。破坏屋面也就意味着拆除了一层保护,因此妻入型较多。

图3 大社造的出云大社

图4 神明造的伊势神宫

2.3 木构造发展的影响

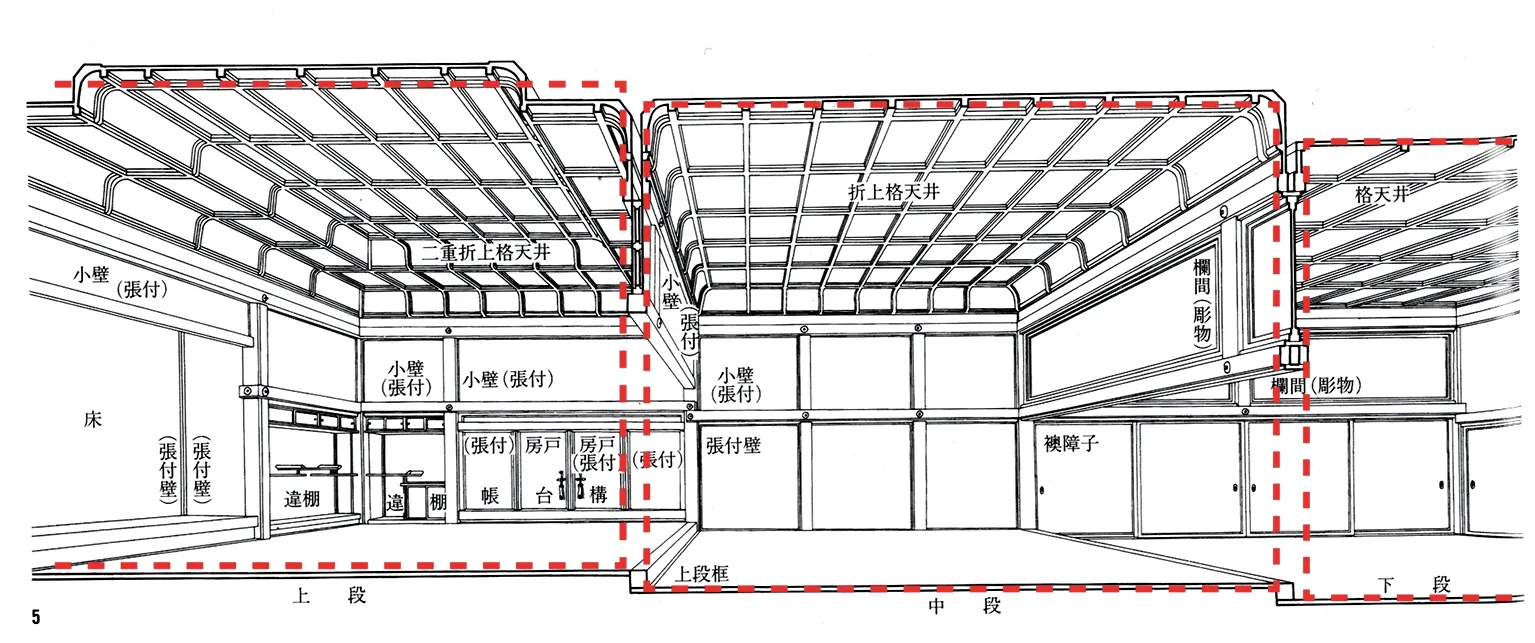

飞鸟时代,随着中国南北朝时期与百济、新罗、高句丽等地的频繁交流,佛教伴随着木结构建筑技术也进入日本[7]。与日本交流最密的百济,相比于北魏,更多地受到南梁的影响,因此日本的艺术与建构风格也同样接近南梁。被称为亚洲最古老的木构建筑法隆寺金堂便是此时代建造,能够看出无论是母屋与庇的出现,还是基座的铺设上,法隆寺与三类神社原型的构造形式都区别甚大(图5)。母屋与庇丰富了神性空间,确立了内外阵的围合关系。从文献上对建筑物的表计法可以看出,日本对内外构法逻辑相对于古代唐朝更为重视。以法隆寺金堂为例,若使用日本表计法为“三间四面”,中国表计法则是“殿身五间,身内金厢斗底槽”。“四面”便是强调庇的位置,“三间”则是指明中心[8]。这无疑是一种重视构法和空间内外关系的称呼。法隆寺金堂不可免俗地参照了传统中国寺庙建筑,采用平入的方式。从中国表计法可以看出中国已经默认建筑物的入口应在檐墙一侧,但日本显然大有不同。那么这种不同造成了何种影响呢?

图5 法隆寺金堂剖面

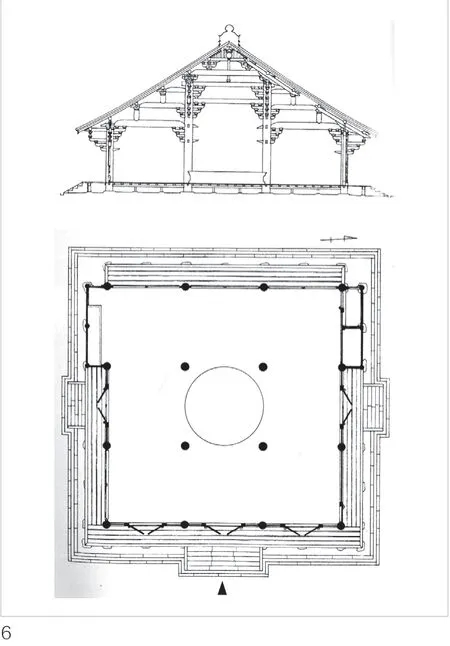

难以判断在法隆寺出现以前是由于神不存在于神社内(日本神道所言)因此没有必要进入,还是因为没有足够大的神圣空间而避免让参拜者进入(如古希腊)?随佛教传入的木结构技术带来了屋顶构法的革新,足够广大的室内空间使得参拜行为得以在寺庙内部进行。内外阵的分隔,使建筑物呈现一种向心性。原本带有结构意义的心御柱③在内外阵出现后,其向心性进一步得到提升。在之后日本宗教建筑的发展中,这种中心结构的神性被逐渐放大。例如包围内阵的四天柱,作为结构本身还兼具内外阵境界线的作用(图6)。不难看出,结构的意义此时和神性出现了重叠,甚至结构已经成为强调神性的某种手段。

图6 净土寺净土堂中央的四天王柱

这种中心神性甚至还体现在日本的传统民居建筑中,房间正中的大黑柱的原型极有可能来源于前文所提到的栋持柱[9-10]。民家与神社建筑同源,大黑柱除了结构作用外,“大黑”本身就是富饶神的称呼。日本民家的田字格平面虽然一直在扩展[11],但大黑柱的中心位置一直与民家中最重要的房间“Daidoco”(兼具厨房与起居室的房间)相重合。其中心位置与它所具有的神性相匹配。

如此可见,结构和行为的关系越来越密切,并由此诞生出了一种关系,即空间。“神性”不过是这些关系中的一种罢了。它来自被结构限制的行为,又因结构的进步被反哺。

3 被行为左右的结构

3.1 身份与卧具

上文提到的“神性”的显现原是由结构所产生的,而当其反客为主,成为人们所想表达的重点时,结构则成为了一种附庸。宗教建筑的大空间,神像的位置,向心性等,都并不是对结构的妥协。那么除了宗教(人与自然)和结构的关系反转,是否存在一种关系,能够反证行为左右到结构呢?接下来将目光从大木作结构转向对行为变迁的审视。

日本人的席居文化可以追溯到公元前300年,他们利用稻草加工为“荐”与“筵”铺在地面作为卧具使用。在西历500年左右,榻榻米的雏形便已经出现④。隋朝时期日中交流逐渐频繁,榻榻米的制作变得更为复杂和精良,成为凸显身份的一种象征。进入7世纪下叶,遣唐使东渡日本,中日交流更为繁盛。律令制的普及让阶级地位的彰显成为了权力者的一大目的,建筑空间也被赋予了极重要的使命。榻榻米作为一种传统卧具,也被附加了更多的意义。甚至榻榻米工匠都被授予官位,为贵族皇室量身定制,足见榻榻米的重要意义[12]。

3.2 权贵的工具

寝殿造住宅的出现,真正意义上地让榻榻米和建筑结构发生了关联。作为正房的“寝殿”不仅作为主人的寝室,还具有会客之用,虽然大部分空间都是铺设木地板,但主与客所处位置则铺设了榻榻米。阶级确立致使贵族住宅发展,贵族对身份的强调借由榻榻米转述为空间形式。榻榻米不再以家具的身份,而是首次作为建筑的一部分出现。原可以随意移动的榻榻米(图7)被固定于特定位置框定使用者的身份。根据其身份的不同,榻榻米的大小、厚度、颜色都有所区别[12]。

图7 可移动的榻榻米

镰仓时代的贵族住宅中,房间逐渐细分化,屋顶下的功能不再单一。榻榻米已经取代木地板铺装,在寝室中大规模铺设。如果说寝殿造中的空间是由阶级制度而影响到构造物性质的变化。那么书院造住宅则是利用空间强化阶级身份的极致。

书院造在空间细分的过程中,利用水平的进深关系和垂直的高低差创造出了一个极丰富的立体空间。在西本愿寺的大广间中,地面已经全部使用榻榻米铺设。仅仅通过榻榻米这一部件来强调阶级分化已经无法满足当权者的需求,地平面的升段和高度的变化是进一步表现阶级差的空间手法。竖直方向上,从入口到大广间,空间分为三个层级,垂直高度不断抬高,水平方向上逐级深入。如此逐层深化的空间体验,让最深处的空间具备了一种自明性(图8)。

图8 西本愿寺书院造的空间序列

3.3 模数属性

随着榻榻米在住宅中大规模铺设和编造技术的进步,16世纪后已经遍及寻常人家,房屋的建造模数也由榻榻米的尺寸所限定。如果说江户时代以前的榻榻米还是在权贵阶层的身份游戏中扮演一种工具的话,那么在明历大火后,它的意义则发生了出乎意料的反转。

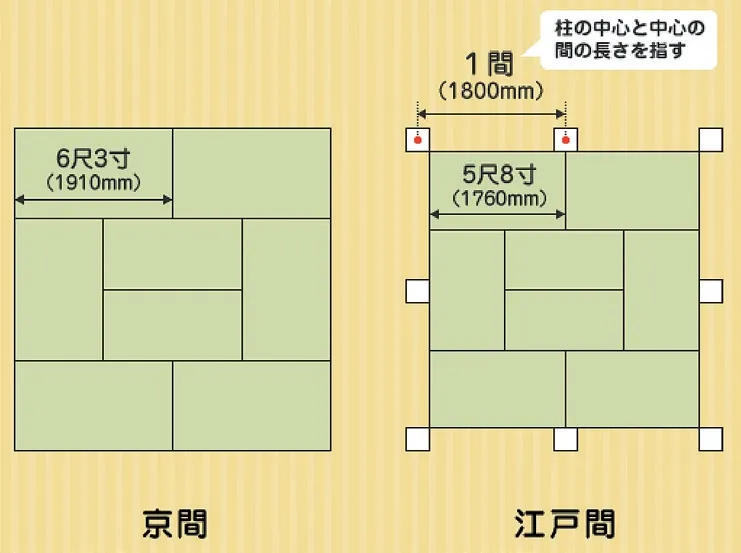

江户时期,榻榻米的长宽比已固定为1∶2,尺寸为95.5cm×191cm。房屋中的柱间距也是以榻榻米尺寸为模数制定,榻榻米长度加上柱子直径的一半,即为基本模数“京間”六尺五寸(图9)。这种以制定模数的方法被称作“叠割”,即以榻榻米(叠)分割空间。而1657年的明历大火,让这一原本全国通用的制式发生了巨大变动。火灾导致整个江户城过半房屋烧毁,数万人无家可归,住宅的快速建设迫在眉睫。但叠割作法需要计算每一块榻榻米的位置并铺设好位置才能开始建设框架,较为费时。江户的工匠们为了加快效率,发明了柱割的做法。顾名思义,先确定柱子的位置后开始将框架搭建好,最后再铺设榻榻米。因此为便于计算,将基本模数指定为整数的“江户间”六尺,但模数改变必然导致榻榻米的尺寸变化,因此“江户间”尺寸为88cm×176cm。这不仅仅意味着尺寸的变化,也影响了后来日本木结构房屋的建造方式。由于榻榻米尺寸的变化,原本能够自由变换的6叠和8叠的房间失去了这种可能性。榻榻米的属性也成为了不可移动的地面构件。

图9 榻榻米的两种不同模数尺度

4 木构与现代空间

在结构技术不足的时期,行为受限于结构,但技术发展到了一定阶段,行为则获得了主导权。结构的发展让建筑得到了较大的跨度与室内空间,虽然建筑的跨度更大、高度更高,但建筑的大而无当开始受到了批判和质疑。因此尺度的规范开始在建筑营造中出现,我们可以将尺度规范出现的这一时刻看作“行为对构造的反制”。

前文中可以看出,古代日本木构建筑中存在着结构与行为间的相互制约与影响。而近现代的现代主义带来了一次巨大的结构变革,结构工程师自然功不可没,但建造的原始动机却几乎被遗忘。一味地追求形体的高大预示着判断力的丧失,那么评判现代建筑优劣的准绳又隐藏在何处?

西方曾普遍认为,与他们的石砌建筑相比,东方的木构建筑缺乏厚重的体量感和纪念性。西方建筑一直以来保有着砌筑的建造传统,直到1893年的芝加哥世博会上,日本受邀在美国建了一座“日本建筑”凤凰殿(图10),其上千年的木构技术冲击了西方建筑世界⑤。这致使西方砌筑的封闭盒子被打开,从而开始呈现出水平的流动空间[13]。虽然西方的现代主义获得了框架结构的优越性,但是它需要对抗的是上千年的砌筑结构传统。对于建筑体量感与封闭空间中神圣之光的印象已经根植在西方建筑思维中,以至于现代主义的西方建筑师们过分地追求空间的纯粹性和纪念性而丢失了对行为的讨论[14]。

图10 世博会展出的凤凰殿

同样的建造动机之下,东西方不同的结构模式导致了空间观念的差异,而空间观念的固化是否也牵制着现代建筑的发展?我们在柯布西耶的构图四则中可见一斑[15]。柯布西耶尝试在自己建筑作品中寻找建筑功能使用与纪念性体量之间的平衡点,最后在第四则构图即萨伏依别墅的原型中完成了结构、功能和建筑体量的结合。只有在砌筑结构的审美逻辑的影响下,西方建筑师才会如此执着地表达体量。凤凰殿这样的东方大木作建筑在不丢失纪念性的同时,保证了底部的行为,这正是西方现代主义建筑师梦寐以求的表达。

有趣的是日本在当时并没有意识到本国木结构的优越性,直到西方现代主义席卷而来之时,日本的建筑师才发现西方现代主义建筑所表现出的特征与日本建筑如此相似。在欣喜若狂之后旋即陷入了关于“日本性”的讨论。现代主义体系下,东方的木构建筑与西方的框架结构建筑虽然外观相似,但在不同历史背景下人的行为却截然不同。日本建筑师意识到他们的首要任务是需要寻找“日本性”,即专属于本国现代建筑的表现方式。筱原一男对于讨论开放空间的意义时写到,“在东洋的特殊性中也存在着东洋的极限和宿命。有时作为异国情调来表现反而造成了对这个国家文化的过高评价。而没有足够思想性的事物是无从表现的,所以我认为不能仅仅依靠外观就进行类比。”[4]丹下健三设计的自宅的外观酷似萨伏依别墅,但是屋顶却挑出建筑外部,意图遮挡屋顶庇护之下的生活空间(图11)。在日本文化中“场所”的意义始终要大于“空间”的意义,对围合体量的舍弃正是对“日本性”的一种解答。筱原一男在住宅论中有这样的一段描述,“古代雄壮的木结构实际上是材料技术不发达的表现,而绳文陶器中那些魔幻的表象则源自人类与自然艰苦搏斗中原始的祈祷。所以,如要在现代社会重新唤起远古的意义,不能仅仅单凭印象,而是要加以逻辑思考做为媒介。”[4]诸如钢和混凝土等支持框架结构的现代新材料出现后,建筑逻辑思考的切入点在哪里?筱原一男所说的“远古的意义”指的又是何物?通过对他作品的解读答案貌似初现端倪。筱原一男设计的住宅分为四个样式时期,其中第三样式时期最具代表的是他在1976年设计建造的“上原之家”。他将一个巨大的混凝土斜撑结构立在房间中央,使居住空间中呈现极强的压迫感(图12)。这一看似笨拙的做法使得结构与生活如此靠近,居住在其中的人每天不得不面对这根笨重的“大柱子”,仿佛回到了竖穴住居的时代。这个结构物的引入不仅是为了分割空间,而是引导居住者不得不开始重新审视这个结构物的意义,并且赋予它围合,玩具,或者神性等新的含义⑥。这个建筑所引发的反思也许和原始人面临的状况一样,回到了结构影响行为的状况。它带来的下一步便是新结构下,建筑发展的可能性。

图11 丹下健三自宅与萨伏伊别墅

图12 上原之家内部的立柱

经过了不同时期的建筑发展,结构体系与其下的行为慢慢地趋向于相互协调。结构体系庇护着下方的行为,行为又在重新定义结构体系。正如伍重所描述的屋顶与基座的游戏一样,行为与结构相互分离却有着千丝万缕的联系。存在一个大屋顶的前提下,下边的日常性如何体现,日本建筑师给出了各式各样的解答。反观中国,我们拥有更为悠久的木结构传统,筱原一男所谓的“逻辑思考”这种直面现代建筑语言的回应方式,在中国建筑中如何体现?抬梁式木构,完善的铺作系统,形成了属于中国的行为。伴随着大量西方建筑思潮涌入,我们更应该建立起属于自己的“评价体系”,中国建筑要面对的是如何重新审视几千年木构建筑所建立起来的场所精神。

资料来源:

图1:来自文献[16];

图2~6,8~9:来自文献[6],部分经笔者编辑;

图7:来自文献[12];

图10:来自东京综合图书馆馆藏(XB10:313)的『臨時博覧會事務局報告附属圖』;

图11:来自文献[3][15];

图12:来自『新建築1991年6月臨時増刊』「建築20世紀PART2」。

注释

① 篠原一男的老师清家清曾撰文对该问题开展论述。

② 松尾佐助的人类学研究中将世界文明分为两大源流,即所谓的照叶林文化与硬叶林文化,照叶林文化又被称为水稻的文明。

③ 指的是日本木结构建筑中立于正中央的结构柱。

④ 《隋书·东夷传》中介绍倭人国这一时期中写道“编草为荐,杂皮为表,缘以文皮。”

⑤ 凤凰殿是仿照日本京都的平等院凤凰堂搭建而成的。

⑥ 采访类节目[一条]2019年5月16日的一期节目中采访使用者大辻哲郎时,其本人表示立柱并没有妨碍日常生活,反而孩子把它当做了玩具玩耍,很喜爱。