现代城市设计中“大式”建筑的特征与应用

李镜宇 | Li Jingyu张 凡 | Zhang Fan

随着人类生产技术水平的加强和市场经济的发展,全球范围内已有超55%的城市人口,塑造理想的城市环境是提升居住幸福感的关键。现代城市由于快速扩张造成普遍性的城市形态失序。因此,城市需要重新获取形式上的统领力量,以锚固城市系统的结构,这种宣言式的语言即可称作“大式”建筑。

1 “大式”建筑的定义

“大式”(Grossformen)一词首次出现于1967年翁格斯(O·M·Ungers)撰写的“居住建筑的大式”一文[1],“Grossformen”系德语词汇。“gross”意为“大”,“formen”意为“形式”,在英文文献中常被译为“bigform”。文章出现于欧洲战后城市建设热潮的背景下,在满目疮痍、支离破碎的柏林城市环境中,翁格斯重视具有城市尺度建筑的形式价值,强调建筑形式对城市形态的影响。

“大式”并不拘泥于建筑体量之大,而强调形式张力为城市建立秩序。在1996整理出版的《辩证的城市》一书中,翁格斯再次强调若继续在现代城市中模仿中世纪小城镇用统一的秩序统领城市肌理,将加重其无序以及混乱感[2]。相反,他认为城市中每个区域都必须具备自身强有力的秩序形成“城中之城”。在此书的案例中,翁格斯常采取“城市之门”的设计语言,巨大的“城门”暗示区域的边界。

“大式”建筑还应为城市系统起贡献作用:在形态上,加强结构关系;在功能上,作为城市中的经久性要素——公共建筑存在。

作为现代城市的宣言,“大式”建筑的精神意义是与标志性建筑区分的核心。单一追求形式意义有使建筑陷入形式主义误区的危险。相反,精神价值才能奠定“大式”建筑永恒的崇高感。

综上,“大式”建筑即能建立城市空间秩序、具有纪念性的公共建筑。

2 “大式”建筑的特征

由“大式”建筑的定义可以推断,“大式”建筑的特征有以下几点:形态上的标识性、使用上的开放性、精神上的崇高性。

2.1 标识性

“大式”建筑作为区域的核心节点,主要目的是组织周边的城市空间并赋予秩序。标识性从两方面体现,首先形体简洁,其次形式张力能控制区域秩序。

只有几何和美学特征清晰才能使人迅速感知,这一点与凯文·林奇的城市意象理论不谋而合。林奇认为,城市环境的符号、结构越清楚,城市越易于辨识。在城市意向五要素中[3]“大式”建筑被认为是标志物。此外,由于本身城市空间地位较重要,故无需形式的复杂性加重视觉上的惊奇感。

“大式”强调建筑物形成对周边环境的有力控制,要求其在区域中作为设立体存在。尺度的大 小并非绝对值而是相对值,重点是在与周边体量形成对比的情况下能成为视觉焦点。比如,曼哈顿鳞次栉比的高层建筑也许并不能比小城镇中心一座高耸的教堂更具有“大式”建筑的属性。

2.2 开放性

作为城市建筑,“大式”建筑具有开放性,体现在两方面。

一是居民具有平等使用权,即建筑的全部或者部分是公共性质的。罗西曾提出,城市的经久性要素分为两类,分别是纪念物和居住区[4]。随着时间的推移,住宅单体易于发生改变,而具有纪念物属性的公共建筑则可以长期参与城市发展进程,从而记录城市发展中的重大事件,以封存群体的命运,浓缩城市的历史,累积城市的质量。

二是建筑本身或场地设计与周边城市空间积极衔接。城市的结构骨架由公共性空间组成,包含街道、广场和公共建筑,三者的相互衔接开放是城市公共生活的基础。

2.3 崇高性

“大式”建筑的崇高性一方面源自其蕴含的精神意义;另一方面源自简洁的几何形体。

早期城市中出现的高层建筑大多为具有纪念性的建筑,如万神殿、帕特农神庙、凯旋门,是统治阶级信仰、权力和财富的集中体现。现代城市治理的话语权转化为公共权力,“大式”建筑作为公众的权力表征承载了民族的集体性记忆。如杰弗逊国家扩张纪念碑(Gateway Arch)见证美国经济的飞速发展,192m的高度和简洁的形体凸显了宏大的叙事背景。

康德在《论优美感和崇高感》中提到,“崇高必定是伟大的,而优美却可以是渺小的;崇高必定是纯朴的,而优美可以是刻意打扮和装饰的”[5]。“大式”建筑通常采用巨大而抽象的体量以产生“非建筑”之感,当形体冲破人的想象力时,敬畏之情由此产生。

3 “大式”建筑的应用

3.1 收束新旧交织

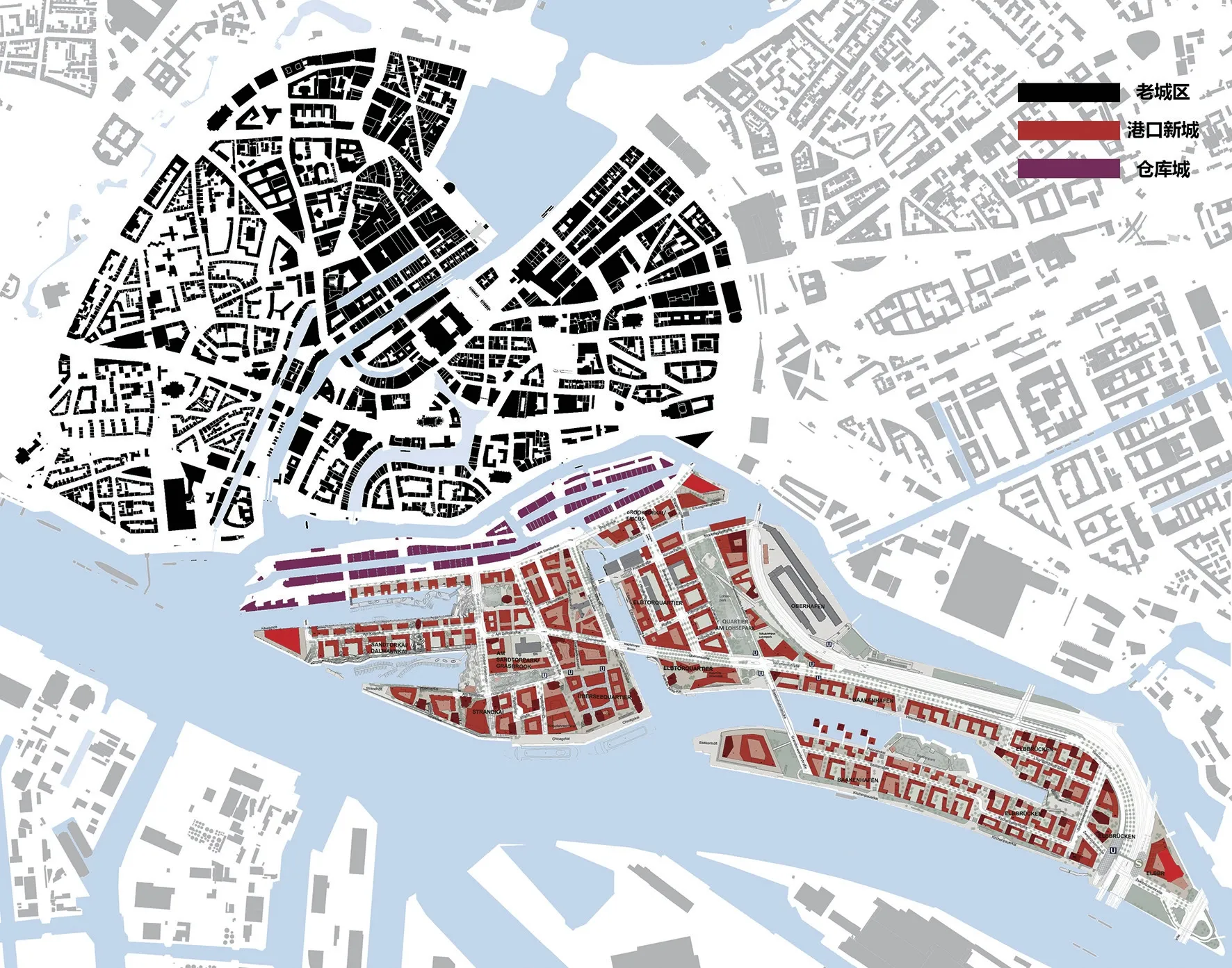

汉堡作为德国第二大城市,曾以港口著称。由于传统港口贸易日渐式微,政府于1997公布了港口新城项目,旨在以多元混合的城市更新理念重振汉堡的历史策源地(图1)。

图1 汉堡新城与老城区城市肌理

港口新城位于中心城区东南部历,二者之间由著名的仓库城连接。由于仓库城是老城区抵达新城的必经之路,整体城市设计考虑两个方向的轴线,一方面顺应老城区东南向脉络的延伸;另一方面沿着仓库城南北向的条状肌理扩展。新城西侧、北侧与东侧三处端点成为了新旧交织重要节点。从城市设计图纸上看,3个节点均采取了大体量的建筑语言。

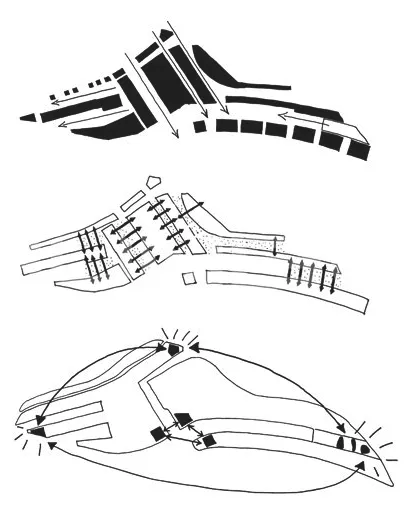

“大式”建筑位于新旧两种肌理拼贴的重要节点处可作为城市形态的收束。以已落成的西侧节点易北爱乐厅为例,从城市肌理角度,易北爱乐厅这一大体块建筑作为仓库城南北向条状肌理与新城小体块肌理交织的交汇点,成为新旧城区向南延伸终点的重强音。从天际线的角度,易北爱乐厅“就像易北河上的一朵浪花”[6],伫立在记录着历史的红砖仓库上,建筑形式与其特殊的地理位置和蕴含的复兴城市的野心相呼应,成为了新城天际线的高潮(图2~4)。

图2 汉堡新城城市设计过程

图3 易北爱乐厅作为新旧肌理的收束

图4 从易北河看港口新城天际线

3.2 缝合断裂肌理

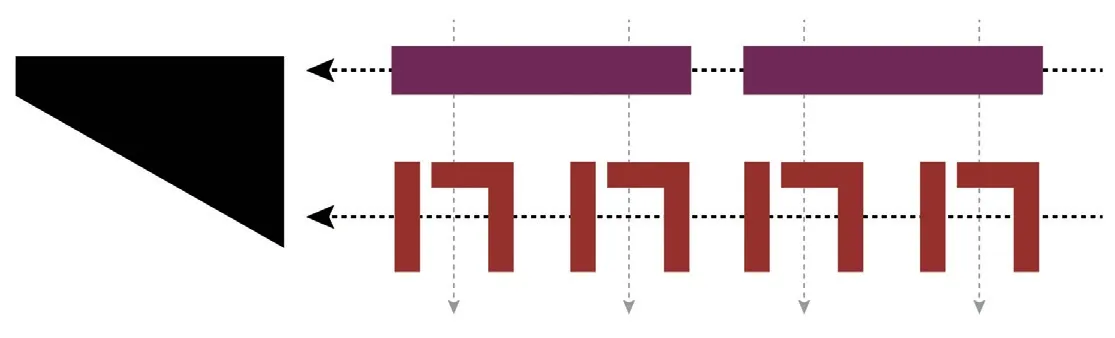

缝合指将断裂的组织进行对合或重建通道以恢复功能。在城市设计领域,物质空间层面的缝合指将肌理差异大或不连通的区域通过公共建筑或公共空间进行连接,如高铁站和城市干道造成的肌理割裂;非物质空间层面的缝合指修补历史文脉,如战争或城市开发造成的文脉断裂。“大式”建筑由于整体性强,可起“化整为零”的缝合作用[7](图5)。

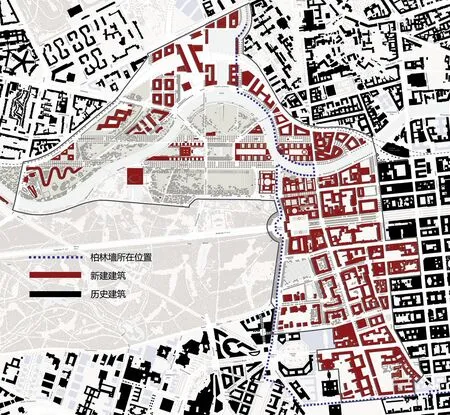

图5 柏林施普雷河湾地区肌理

由于1990年德国迁都,柏林需尽快从战火的创伤中恢复以承担首都之职,施普雷河湾地区(Spreebogen)的新政府建设成为了诸多建设计划的重点。该地区正是由于东西柏林分裂而遗留的飞地,东西两侧均有大量历史建筑,城市肌理和文脉呈现明显的断裂。舒尔特斯(AxelSchultes)的方案“联邦纽带”(BanddesBundes)是宽100m、长1500m的长条形建筑群,跨越施普雷河,衔接起了东西两侧的城市肌理[8](图6)。

图6 “联邦纽带”缝合两侧历史肌理

建筑群的形态被精确地控制在整体的秩序下,简洁、统一且富有节奏感。在精神层面,根据格式塔原理,人们倾向于完型化所见的图像。政府办公大楼所在的位置曾分别属东西柏林,建筑群跨过原柏林墙的位置,象征东西柏林的紧密连接。物质空间与精神内涵一体两面地展现了东西德统一蕴含的意义,是柏林政府的意志在物质空间层面的呈现。

3.3 稳定城市空间

对于现代城市而言,“方向感丧失的问题是非常尖锐的,人们不知道他们在哪里,所以承受着很大的心理压力”[7]。在不同层级下,形体简洁的“大式”建筑能控制城市形态,应用在区域中心可起到稳定城市空间结构的作用,给予人明晰的空间感受。

(1)区域层级

拉德芳斯新区早期在延伸巴黎历史轴线上的意图较模糊。由于现代建筑形式不强调对称,特别是展览中心(CNIT)的建成,造成轴线两侧建筑形态的严重分化,新区的形态在这一时期非常松散。巴黎历史轴线由虚的空间与实的标志物组成,要素呈现古典的对称关系,视线焦点明晰,这正是新城所缺乏的。因此,高110m的新凯旋门形态完整、有重量感地矗立在历史轴上,填补了轴线上的实体空缺,原“卢浮宫—杜乐丽花园—香榭丽舍大街—凯旋门”的轴线得以向西延伸(图7)。

图7 巴黎历史轴线

(2)街区层级

纽卑尔根(Nieuw-Bergen)是位于荷兰东南部的一座小镇,大型公共设施集中在小镇西侧。从原肌理图上分析,公共建筑间的广场呈现“T”型,且东西向与道路连接。由于未形成有效围合,广场的交通性大于驻留性。在转折处设立点状建筑——“灯塔”后,将原有不规则广场分割为三处朝向灯塔的完整空间。建筑体块和比例暗示了荷兰传统集市建筑和教堂钟塔的结合,是类似性城市思想的一次实践(图8~10)。

图8 Nieuw-Bergen原肌理

图9 Nieuw-Bergen现肌理及广场关系

图10 “灯塔”各立面(上、左、右分别为图9标识1、2、3)

由于易于识别和具有崇高感,“大式”建筑作为城市公共空间的稳定背景具有驾驭整体空间结构的力量。在需要塑造城市中轴线或在原公共空间存在多向交织的混乱情况下尤为适用。

结语

“大式”建筑具有塑造城市形态的特质,对于控制城市整体景观、建立城市结构、记录城市历史有着重要的意义。随着城镇化不断,进行现代城市将走向多中心的发展模式,以上海为例,《上海市城市总体规划(2016—2040)草案》提出,未来上海将有包括9个主城副中心在内的多个区域中心。各个区域中心都需要谨慎地置入“大式”建筑,以打造具有场所感和地域性的宜居城市。

标新立异是对“大式”建筑的误读与滥用。需要反思的是,当前国内城市由于前期建设缺乏整体把控,在粗放式推进的背景下,各种地标建筑争奇斗艳,反而对城市结构和形象产生了负面影响。“大式”建筑的意义在于控制而非扰乱整体环境,在城市规划初始阶段即需要推敲区域城市形态的主次关系,并从形体、功能、材料、城市结构等多维度统合考虑。

诚然,在国内城市大量住宅、办公楼为追求利润最大化提高容积率、忽视城市界面的现实背景下,建立城市空间秩序任重而道远,“大式”建筑这一建筑语言仍可作为城市设计的有力工具。

资料来源:

图1、3、5~9:作者自绘;

图2:https://astoc.de/en/proj ects/urba nplanning/masterplan-hafencity-hamburg ;

图4:https://www.hafencity.com,基础上改绘;

图10:https://www.archdaily.com/780745/landmark-nieuw-bergen-monadnock。