温阳通痹熏蒸方联合穴位贴敷治疗糖尿病周围神经病变的临床疗效观察

★ 刘媛 赵恒侠 陈叶 郑夏洁 刘德亮 张学文(.深圳市中医院 广东 深圳 580;.深圳市龙华区中心医院 广东 深圳 580;.陕西中医药大学附属医院 陕西 咸阳 7000)

近年来的大范围流调结果显示,全球罹患糖尿病的人数极多,且患者增速也越来越快,对人类健康的影响也愈发深远[1]。而随着时间的推移和病情的进展,过半患者会出现周围神经病变这一严重并发症,其症状多以四肢远端感知功能产生异变为特征,可严重降低患者的生活质量,甚至可能因为肢体感觉的障碍导致局部损伤、坏疽乃至截肢等危急重症[2]。

目前国内外相关医学指导意见认为,基本治疗原则是严控血糖,此外可基于该病多途径的病机从而选择相关药物进行治疗,然而相关药物价格较高,且疗效欠佳,治疗方案虽多却显效甚微[3]。中医学在治疗该病方面有疗效显著、无明显副作用及整体费用低廉等优势。笔者根据糖尿病周围神经病变的发病特点及典型临床特征,认为“阳衰寒凝,血脉痹阻”是其基本病机,临床使用自拟温阳痛痹方的中药液熏蒸患处,同时配合穴位贴敷治疗,疗效令人满意,现将经验介绍如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年8月—2020年7月我科门诊随诊治疗及收治病房住院治疗的糖尿病周围神经病变患者,并且符合“阳衰寒凝、血脉痹阻”证型诊断的病例共68例,并将上述病例随机对照分至观察组和对照组,各34例。所有入组的患者均被详细告知此次试验的相关内容,并获得其知情同意。其中观察组:男17例,女17例;平均年龄(53.1±9.7)岁;糖尿病病程(10.7±1.5)年,糖尿病合并周围神经病变病程(4.6±1.4)年。对照组:男19例,女15例;平均年龄(50.8±8.4)岁;糖尿病病程(10.1±1.6)年,糖尿病合并周围神经病变病程(4.9±1.4)年。经统计学分析,两组患者在性别、年龄、病程等方面比较,无显著性差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准 参考《中国2型糖尿病防治指南》(2017版)[4]制定如下诊断必备条件:(1)符合WHO于1999年明确的糖尿病诊断标准;(2)在临床给予患者糖尿病诊断的同时,或者在给予诊断后明确出现的神经病变;(3)糖尿病患者出现诸如两侧手足对称性麻木、疼痛或蚁行痒感等感知障碍的典型临床症状体征,并且在踝反射、针刺痛觉、震动觉、压力觉、温度觉这5项检查中出现任何1项的非正常表现即可诊断;(4)如果糖尿病患者不具备上述典型临床表现,则必须至少出现2项或2项以上的检查异常才可诊断。

1.2.2 中医诊断标准 参照《中药新药临床研究指导原则》及《中医病证诊断疗效标准》的相关内容[5-6],拟定糖尿病周围神经病变“阳衰寒凝、血脉痹阻”的症候。(1)主症:肢体麻木,四肢疼痛,畏寒肢冷,下肢为甚;(2)次症:神疲体倦,腰酸膝软,肌肤甲错,大便稀溏,小便清长,舌质暗紫,脉沉涩。具备上述4项主症中的两项及以上(肢体麻木及四肢疼痛为必备症状),以及具有上述7项次症中的两项及以上,即可以明确诊断。

1.3 纳入标准

(1)年龄30~70岁;(2)符合西医对于糖尿病周围神经病变的诊断标准;(3)符合中医对于阳衰寒凝、血脉痹阻证的诊断标准。

1.4 排除标准

(1)诸如颈腰椎间盘突出压迫神经、脑梗死导致神经受损或者动静脉栓塞产生的血管性病变等情况导致的神经病变;(2)因服用具有神经毒副作用的药物或者由于本身肾功能衰竭导致代谢毒物的累积,进而产生自身神经受损的患者;(3)严重多脏器损害的患者,如心、肝、肾功能严重障碍者;(4)近1月来曾出现过急性感染或者诸如糖尿病酮症酸中毒、高渗状态等糖尿病危急重症患者;(5)处于妊娠状态或者哺乳期间的女性。

1.5 治疗方法

1.5.1 基础降糖治疗 在所有患者入组时,根据血糖检测情况,均给予个体化的降糖方案;在整个治疗过程中,密切监测患者的血糖变化,及时根据血糖情况调整降糖方案。

1.5.2 健康护理、指导及宣教 (1)及时对患者进行心理疏导,同时帮助他们了解和理解疾病的病因、发展、治疗、预后等相关知识,使患者能够正确看待疾病,树立正确的疾病观;(2)教育患者平时需规律进行适宜强度的有氧运动,并且可以在睡前用温水沐足,自行拍打按摩四肢局部,以促进肢体血液循环;(3)注意对肢体特别是下肢的保护,穿鞋袜需保暖合脚;(4)做好患者亲属的沟通工作,让他们理解并支持患者,做到耐心对待及陪护。

1.5.3 对照组 在基础降糖治疗及健康护理方案基础上,加用依帕司他片(扬子江药业集团南京海陵药业有限公司,国药准字H20040012,50 mg/片),每日三餐前各服用1次,每次50 mg,共治疗60 d。

1.5.4 观察组 在对照组治疗基础上,辨证使用温阳通痹方进行中药熏蒸及配合使用穴位贴敷治疗。(1)温阳通痹方组成如下:附子9 g,细辛6 g,乳香10 g,没药10 g,桂枝10 g,白芥子10 g,鸡血藤30 g,水蛭10 g。上述药物由我院药剂室制成500 mL的浓缩药液,将药液注入床式中药熏蒸治疗机(RK-XZ1B型,苏州仁康医疗设备公司),启动治疗开关,让患者除头部外其余身体均平躺在熏蒸床上,放下床罩即可开始治疗。熏蒸治疗频率为每天1次,每次30 min。(2)穴位贴敷:将细辛、白芥子按1∶1的比例配比,由我院药剂室制成细末,混合温水调合成黏膜状,取1 g贴敷于神阙穴,医用胶布固定敷贴,每日1次,每次2 h,共治疗60 d。

1.6 观察指标

1.6.1 中医证候总积分 参照《中药新药临床研究指导原则》[5]采用中医证候分级量化表,根据糖尿病周围神经病变阳衰寒凝、血脉痹阻证的临床症状制定量化评分标准。患者的主要症状按无、轻、中、重程度分别计为0、2、4、6分;次要症状则分别计为0、1、2、3分;总积分由各项积分相加所得,分别在治疗前后对两组患者的中医证候总积分进行评定。

1.6.2 多伦多临床评分系统(TCSS)评分 两组患者分别于治疗前后用TCSS对其临床症状和体征进行评分。

1.6.3 神经传导速度检测 治疗前后分别用肌电诱发电位仪对两组患者的正中神经及腓总神经的运动神经传导速度(MNCV)、感觉神经传导速度(SNCV)进行测定。

1.6.4 实验室指标检测 治疗前后分别用放射免疫法检测糖代谢指标:空腹血糖(FBG)、餐后2h血糖(PPG)。

1.7 统计学方法

采用SPSS 16.0统计软件进行数据的统计分析。计量资料采用均数±标准差(±s)表示,组内比较采用配对t检验,组间比较采用独立样本t检验;计数资料采用率或构成比表示,组间比较采用χ2检验。以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

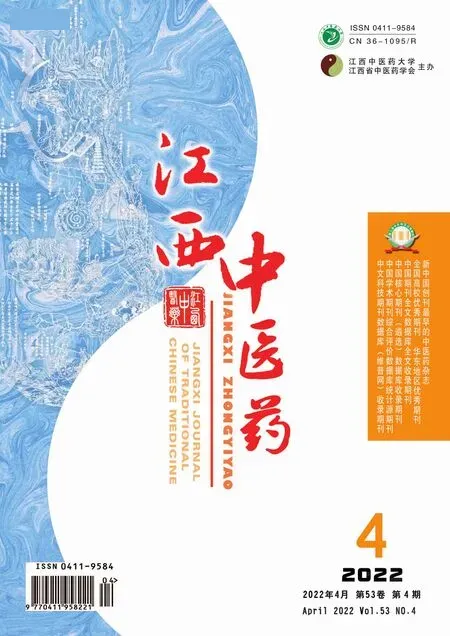

2.1 两组患者治疗前后中医证候积分比较

治疗前,两组患者中医证候总积分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组患者的中医证候总积分均明显改善(P<0.01),且观察组在改善中医证候总积分方面明显优于对照组(P<0.01)。见表1。

表1 两组患者治疗前后中医证候积分比较(±s,n=34) 分

表1 两组患者治疗前后中医证候积分比较(±s,n=34) 分

注:与治疗前比较,*P<0.01;与对照组比较,#P<0.01。

组别 治疗前 治疗后观察组 24.91±9.09 11.56±7.20*#对照组 23.71±9.15 17.74±8.29*

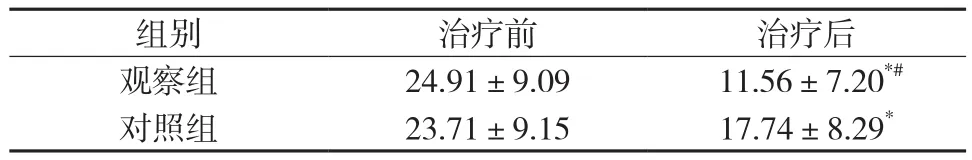

2.2 两组患者治疗前后TCSS评分比较

治疗前,两组患者TCSS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组患者的TCSS评分均明显改善(P<0.01),且观察组在改善TCSS评分方面均明显优于对照组(P<0.01)。见表2。

表2 两组患者治疗前后TCSS评分比较(±s,n=34)分

表2 两组患者治疗前后TCSS评分比较(±s,n=34)分

注:与治疗前比较,*P<0.01;与对照组比较,#P<0.01。

组别 治疗前 治疗后观察组 12.29±1.80 5.18±1.90*#对照组 12.26±1.78 7.85±1.42*

2.3 两组患者治疗前后正中神经传导速度的比较

治疗前,两组患者正中神经传导速度比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组患者的正中神经传导速度均明显提升(P<0.01),且观察组在提升正中神经传导速度方面均明显优于对照组(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者治疗前后正中神经传导速度的比较(±s,n=34) m/s

表3 两组患者治疗前后正中神经传导速度的比较(±s,n=34) m/s

注:与治疗前比较,*P<0.01;与对照组比较,#P<0.05。

组别 MNCV SNCV治疗前 治疗后 治疗前 治疗后观察组 37.87±2.7744.04±3.49*# 46.59±4.0952.14±4.37*#对照组 38.88±2.5842.32±3.17* 46.12±4.0849.83±4.69*

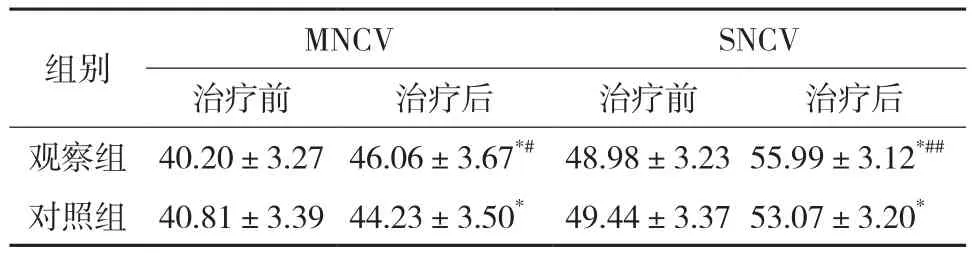

2.4 两组患者治疗前后腓总神经传导速度的比较

治疗前,两组患者腓总神经传导速度比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组患者的腓总神经传导速度均明显提升(P<0.01),且观察组在提升腓总神经传导速度方面均明显优于对照组(P<0.05,P<0.01)。

表4 两组患者治疗前后腓总神经传导速度的比较( ±s,n=34) m/s

表4 两组患者治疗前后腓总神经传导速度的比较( ±s,n=34) m/s

注:与治疗前比较,*P<0.01;与对照组比较,#P<0.05,##P<0.01。

组别 MNCV SNCV治疗前 治疗后 治疗前 治疗后观察组 40.20±3.27 46.06±3.67*# 48.98±3.2355.99±3.12*##对照组 40.81±3.3944.23±3.50* 49.44±3.3753.07±3.20*

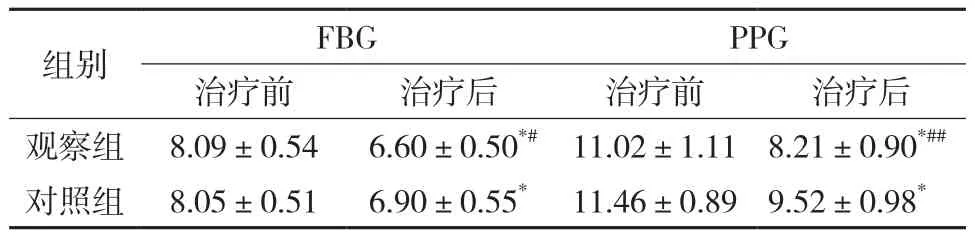

2.5 两组患者治疗前后糖代谢指标的比较

治疗前,两组患者糖代谢指标比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组患者的糖代谢指标均明显改善(P<0.01),且观察组在改善糖代谢指标方面均明显优于对照组(P<0.05,P<0.01)。见表5。

表5 两组患者治疗前后糖代谢指标比较(±s,n=34) mmol/L

表5 两组患者治疗前后糖代谢指标比较(±s,n=34) mmol/L

注:与治疗前比较,*P<0.01;与对照组比较,#P<0.05,##P<0.01。

组别 FBG PPG治疗前 治疗后 治疗前 治疗后观察组 8.09±0.54 6.60±0.50*# 11.02±1.11 8.21±0.90*##对照组 8.05±0.51 6.90±0.55* 11.46±0.89 9.52±0.98*

3 讨论

在中医学的概念里,没有一个完全确切的病名能够与糖尿病周围神经病变一致对应,但是根据糖尿病患者的临床特点,可以将其归属于中医学“消渴病”的病症范畴,而周围神经病变则可与“血痹”“痹证”相对应。随着时代的发展,传统医学吸收现代医学的相关知识和进展,对于糖尿病周围神经病变有了更长足的认识。目前多数中医家认为由于消渴患者以阴虚为本,燥热为标,阴液本亏,更伤于燥热,以致津液亏损,血行不畅,脉络瘀阻;阴虚日久及阳,阳气虚衰,凝寒为患,寒性凝滞、收引,以致脉络瘀阻,阳气无法布散于手足末端,肢体筋脉拘急失养,因而发为此病[7]。阳衰寒凝、血脉痹阻是糖尿病患者出现周围神经病变的根本病机。临床上采用中医药治疗糖尿病患者出现周围神经病变的关键,是以温阳散寒、宣痹通络为基本治疗原则。

笔者根据糖尿病周围神经病变的疾病特点,同时结合临床实际和自身经验,常用自拟温阳通痹熏蒸方联合穴位贴敷来治疗此类患者。其中温阳通痹熏蒸方由以下药物组成:附子、细辛、乳香、没药、桂枝、白芥子、鸡血藤、水蛭。其中附子辛温大热,为温阳散寒药之第一上品,能补命门真火,逐一切风寒湿邪,使元阳充蔚,肾气充足;细辛气盛而味烈,辛则善开,细则善入,故能温通逐寒,于内外周身,无微不入、无处不到,两者合用为君,大具温阳散寒通络之功。乳香其性香窜入血,复能入肾温补,使气与血相互通活;没药味苦性平,主破血止痛,具有除瘀血、生新血之推陈致新之功,两者合用为臣,极具逐瘀通络之妙用。桂枝力善宣通,能和营卫、暖肌肉、活血脉;水蛭味咸色黑,故善入血分而极具破血之功,但破瘀血而不伤新血,且不损气分丝毫,两者合用能佐君臣之功。白芥子、鸡血藤引诸药入肢体经络,兼能散寒蠲痹通络。上述诸药合用,极具温阳散寒、宣痹之功,照应糖尿病周围神经病变的发病病机。而笔者临床应用上述自拟温阳通痹方,一般不采用传统的内服方法,是因为通过中药浓缩液进行局部熏蒸使药汽均匀地弥漫浸润于患者的肢体,能够使中药方剂的效力直接穿透肌肤腠理,直达患者肢体的内部病灶,更值得一提的是此种舒适的治疗方式能够使患者放松情绪、重整疲惫劳累的身心状态,进而大大调动患者自主抗病能力[8]。

作为历史悠久、应用广泛、操作简便及安全的传统中医外治法,穴位贴敷的治疗方式是通过将药物研磨成粉或熬炼成膏后敷布于人体腧穴之上,使药物直接作用于腧穴,起到防治疾病的作用,当前有不少医家或临床研究辨证选取穴位后用药物进行局部敷贴,从而用以治疗糖尿病周围神经病变,临床疗效突出[9]。有研究发现脐下脂肪组织缺如,但蕴含丰富血管,加上表皮间质层薄弱,通透性好,当药物刺激该处皮肤时,会直接激活神经传导,从而促进神经、体液的调节,改善人体的免疫功能,因而形成了一种独特的“脐疗法”[10]。脐即为中医所说的神阙穴,具有培元固本、助阳散寒的功效,自古传统医家便多以该穴治疗内外妇儿等相关疾病,笔者发现用细辛伍用白芥子来贴敷神阙穴温补阳气以散一身之寒,对于糖尿病周围神经病变的治疗具有一定疗效。

本研究结果表明,通过辨证施治,以温阳通痹方进行局部熏蒸配合神阙穴贴敷治疗,同时给予健康护理及健康宣教,能够显著减轻及改善影响糖尿病周围神经病变患者身心健康的临床不适症状及体征,并且能够显著提升患者运动及感觉神经传导速度,具有良好疗效。

——硫酰氟熏蒸应用技术