积极心理学视角下公安院校大学生幸福感提升的实证研究

唐 浩

(中国刑事警察学院,辽宁 沈阳 110035)

积极心理学是一门有关生命从开始到结束各个阶段的学科,它是心理学崭新的一个领域[1]。积极心理学的历史较为短暂。“积极心理学”在1998年由美国心理学会主席马丁·塞里格曼首先提出。之所以提出这一名词,是因为“二战”以后,心理学主要致力于人类问题的解决和补救,在认识、治疗和预防心理疾病方面有了飞快的进步[2]。积极心理学向深入人心的心理疾病模式展开挑战,呼吁心理学不仅要关注疾病,也要关注人的力量;不仅要修复损坏的地方,还要努力构筑生命中美好的东西;不仅要致力于治疗抑郁痛苦的创伤,还要致力于帮助健康的人们实现人生的价值。而幸福感是积极心理学的主要内容之一,能够很好地预示学习和生活的满意程度[3]。

对幸福感的传统理论有三种解释[4]。第一种是享乐主义,认为幸福感是一种位于意识体验前面和中间部分的原始感觉。幸福的生活就是美好的感觉被最大限度增强,不好的感觉被最大限度削弱。第二种解释是期望理论,认为幸福就是得到你想要的,无论这个过程是否愉悦。确认幸福的最好方法就是去询问别人,因为人们想要得到的东西有助于去定义幸福。第三种解释是客观目录理论,认为世界上真的存在有真正价值的东西,幸福就是要追求免患疾病、物质享受、友情、教育等条目。按照客观目录理论的研究方法,是需要确定哪些是人们所想要获得具有真正价值的东西。所有人都可以获得幸福感,决定幸福感较为稳定的因素就是社会因素或者人际因素——朋友的个数、婚姻、外倾性和感激等。一些人格特质,比如乐观、自尊、内部控制能力等也与幸福感的获得有着高度的相关性。幸福感可以通过增加和幸福有关的各种变量因素来增强,也可以通过个体的意志活动来增强。总之幸福感的获得是可以通过一些练习来增强的。

有调查表明,在社会人群中,有将近12%的人存在不同程度的心理疾病而需要接受治疗[5]。公安院校大学生是我国的预备警官,将来要从事保家卫国的重要工作,而公安院校进行的是警务化的严格管理,对日常的学习生活、穿衣整装、内务整理等各个方面要求非常严格。这种严格讲求的是日常作息和制度方面的纪律性和服从性,在这种严格管理下的公安院校大学生存在焦虑、迷茫、抑郁等负性情绪的比例较高,对气候变化的不适应、对新环境人际关系的处理、对警务化管理的不适应和抵触等问题都会影响他们的身心健康程度[6]。也有研究表明,刑警、特警的幸福感水平最低,并且25 岁以下警察的幸福感水平最低[7]。这在公安院校大学生中存在的程度较轻,但较为广泛的心理健康问题,心理健康水平体现出层次性,新生的心理健康水平低于老生[8],而西部少数民族学生体验到的幸福感更少,较多地体验焦虑情绪[9]。

对于公安院校大学生来说,良好的心理健康水平和较高的幸福感获得能力很重要。警察是一个压力密集型的职业,没有足够强大和健康的心理状态,个体很难适应这个职业的复杂情况。保持乐观积极的心理状态可以预防警察身心疾病和精神疾病的发生,也可以提高工作效率,提升生活质量,同时也可以防止在工作中出现一些意外事件。在公安院校开设关于幸福感的课程,首先有助于帮助学生树立正确的人生观、价值观,帮助他们更好地认识和应对当今时代的变化以及提高接受多元文化的能力,树立和践行科学、正确、合理的幸福观,对学生毕业后的警察职业生涯有深远影响。其次,有助于学生与未来从事的警察职业更好地衔接。由于警察的工作内容烦琐复杂,有时甚至会出现不被群众理解支持的情况,但在为人民服务的过程中遇到困难是常有的事情,挫折教育、提高心理弹性都是积极心理学的重要内容。最后,引导学生树立正确的幸福观,也是公安院校思想政治工作的重要内容,心理真正健康的人民警察才能更加透彻地领悟“对党忠诚,服务人民”的初心。

目前在公安院校中缺少积极心理学的课程内容和课程设置,只有少量关于幸福感的碎片化知识存在于犯罪心理学等专业课程中,学生对积极心理学的知识没有连贯的学习机会,无法系统学习。所以,在公安院校开设积极心理学公共选修课,提高学生的心理健康水平,提升幸福感,不论是对个人来说还是对将来的工作,都有着非常重大而现实的意义。本研究以公安院校大学生为研究对象,在积极心理学课程结束后,通过问卷调查来评估该课程对公安院校学生身心健康和提升幸福感的影响。以期通过课程学习,使学生获得提高幸福感的方法,达到身心健康的目的,有利于他们最终能够成为一名自身本领过硬、心理素质强大的优秀人民警察,更好地为人民服务,为社会服务。

一、研究方法

(一)研究对象

本研究选取中国刑事警察学院选修课程的大一至大四学生,共两个班级,每班200 人,共400人。将选修积极心理学公共选修课的学生作为实验组,选修成瘾行为矫治公共选修课的学生作为对照组。实验组回收有效问卷188 份,有效率94%;对照组回收有效问卷163 份,有效率81.5%。

(二)实施过程

实验组和对照组接受每周3 个学时的课程,讲授教师相同,讲授内容不同。积极心理学课程包括课堂讲授和实践练习两部分课程内容,课堂上讲授积极心理学的理论知识,课下进行感恩信(宽恕信)、每天回想三件值得感谢的小事、寻找自己的性格力量并练习使用等提升幸福感的实践练习。成瘾行为矫治课程不涉及积极心理学的任何知识和实践内容,主要讲授成瘾行为的种类和矫治方法。

(三)研究工具

自编问卷《课程调查问卷》分别对实验组和对照组在结课后进行发放问卷,以在“雨课堂”中投票的形式进行。共10 道题,其中前8 道为单选题,后两道为多选题。问卷具体内容包括:①课程开课期间你的幸福感是否得到提升?②课程结束后你的幸福感是否发生变化?③课程结束后,在日常生活中你是否用所学技巧来提升幸福感,改变自己的状态?④你觉得感恩信(宽恕信)的练习是否有助于幸福感的产生?⑤你觉得每天练习感觉不错的三件小事,对幸福感是否有所提升?⑥你是否已经明确了自己性格中的标志性力量,并在生活中经常使用?⑦你觉得积极心理学(成瘾行为矫治)课程是否有助于提高其他学科的学习成绩?⑧你觉得积极心理学(成瘾行为矫治)课程是否对你的负面悲观情绪产生了积极的影响?⑨你觉得哪些因素影响了你幸福感的产生?⑩你觉得积极心理学(成瘾行为矫治)课程还需要在哪些方面进行改善?

(四)数据分析

本研究采用SPSS22.0 统计软件对实验组和对照组的数据进行了描述统计分析,并对实验组和对照组进行了卡方检验,比较二者之间在每个题目选择上的差异是否具有统计学意义。本研究中该量表的Cronbach’s α 系数为0.826,提示这10 个题目具有较高的内在一致性。

二、研究结果

(一)实验组和对照组的描述性统计结果

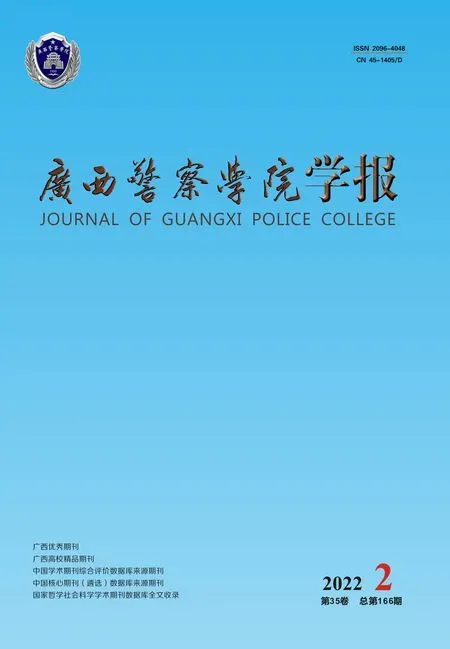

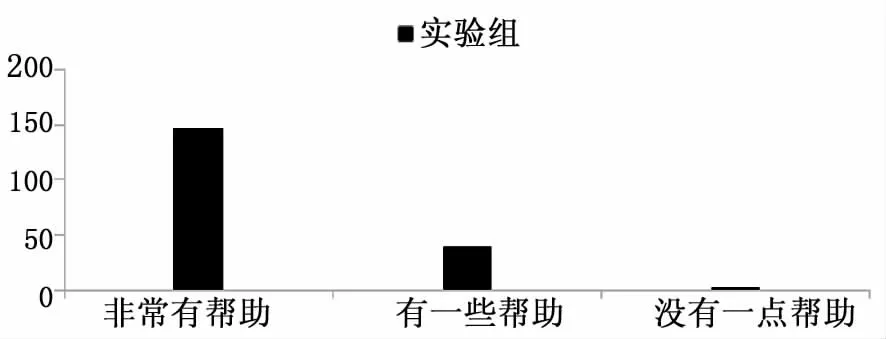

1.课程开课期间你的幸福感是否得到提升?

实验组:提升很明显的为142 人,有一些提升的为46 人,没有得到提升的为0 人。对照组:提升很明显的为56 人,有一些提升的为38 人,没有得到提升的为69 人。具体结果见图1。

图1 课程开课期间幸福感是否得到提升

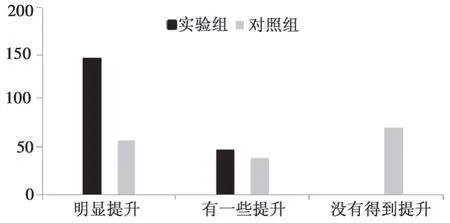

2.课程结束后你的幸福感是否发生变化?

实验组幸福感有所提升的为169 人,幸福感保持不变的为19 人,幸福感有所下降的为0 人。对照组幸福感有所提升的为62 人,幸福感保持不变的为101 人,幸福感有所下降的为0 人。具体结果见图2。

图2 课程结束后幸福感是否发生变化

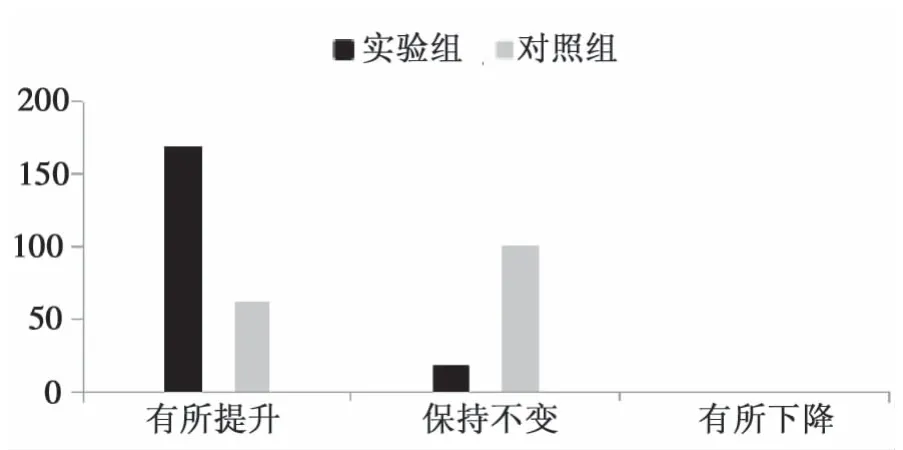

3.课程结束后,在日常生活中你是否用所学技巧来提升幸福感,改变自己的状态?

实验组经常使用的为134 人,有时使用的为51 人,从未使用过的为3 人。对照组经常使用的为40 人,有时使用的为71 人,从未使用过的为52 人。具体结果见图3。

图3 课程结束后是否用所学技巧来提升幸福感

4.你觉得感恩信(宽恕信)的练习是否有助于幸福感的产生?

实验组选择非常有帮助的为147 人,有一些帮助的为39 人,没有一点帮助的为2 人。具体结果见图4。

图4 感恩信(宽恕信)的练习是否有助于幸福感的产生

5.你觉得每天练习感觉不错的三件小事,对幸福感是否有所提升?

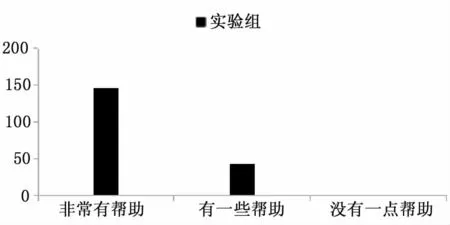

实验组选择提升的很明显的为146 人,有一些提升的为42 人,没有任何提升的为0 人。具体结果见图5。

图5 练习感觉不错的三件小事对幸福感是否有所提升

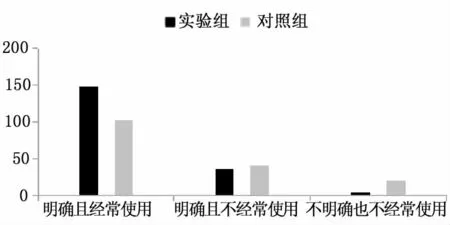

6.你是否已经明确了自己性格中的标志性力量,并在生活中经常使用?

实验组选择明确且经常使用的为148 人,明确但不经常使用的为36 人,不明确也不经常使用的为4 人。对照组选择明确且经常使用的为102人,明确但不经常使用的为41 人,不明确也不经常使用的为20 人。具体结果见图6。

图6 性格中的标志性力量使用情况

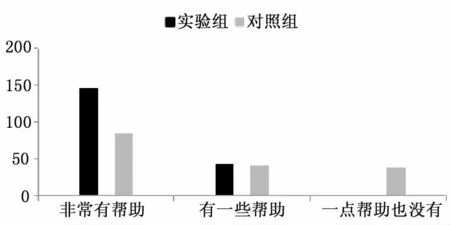

7.你觉得积极心理学(成瘾行为矫治)课程是否有助于提高其他学科的学习成绩?

实验组选择非常有帮助的为146 人,有一些帮助的为42 人,一点帮助也没有的为0 人。对照组选择非常有帮助的为85 人,有一些帮助的为41人,一点帮助也没有的为37 人。具体结果见图7。

图7 对其他学科是否有帮助

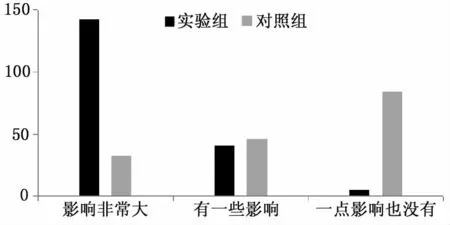

8.你觉得积极心理学(成瘾行为矫治)课程是否对你的负面悲观情绪产生了积极的影响?

实验组选择影响非常大的为142 人,有一些影响的为41 人,一点影响也没有的为5 人。对照组选择影响非常大的为33 人,有一些影响的为46人,一点影响也没有的为84 人。具体结果见图8。

图8 对负面悲观情绪产生积极影响的情况

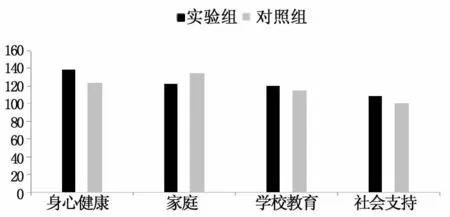

9.你觉得哪些因素影响了你幸福感的产生?

实验组选择身心健康因素的为139 人,家庭因素的为123 人,学校教育因素的为120 人,社会支持因素的为109 人。对照组选择身心健康因素的为124 人,家庭因素的为135 人,学校教育因素的为115 人,社会支持因素的为101 人。具体结果见图9。

图9 影响幸福感产生的因素

10.你觉得积极心理学(成瘾行为矫治)课程还需要在哪些方面进行改善?

实验组选择课程内容和设计的为119 人,选择授课教师水平的为103 人,选择增加实训课程的为100 人,选择增加课时量的为89 人。对照组选择课程内容和设计的为119 人,选择授课教师水平的为103 人,选择增加实训课程的为100 人,选择增加课时量的为89 人。具体结果见图10。

图10 课程需要进行改善的方面

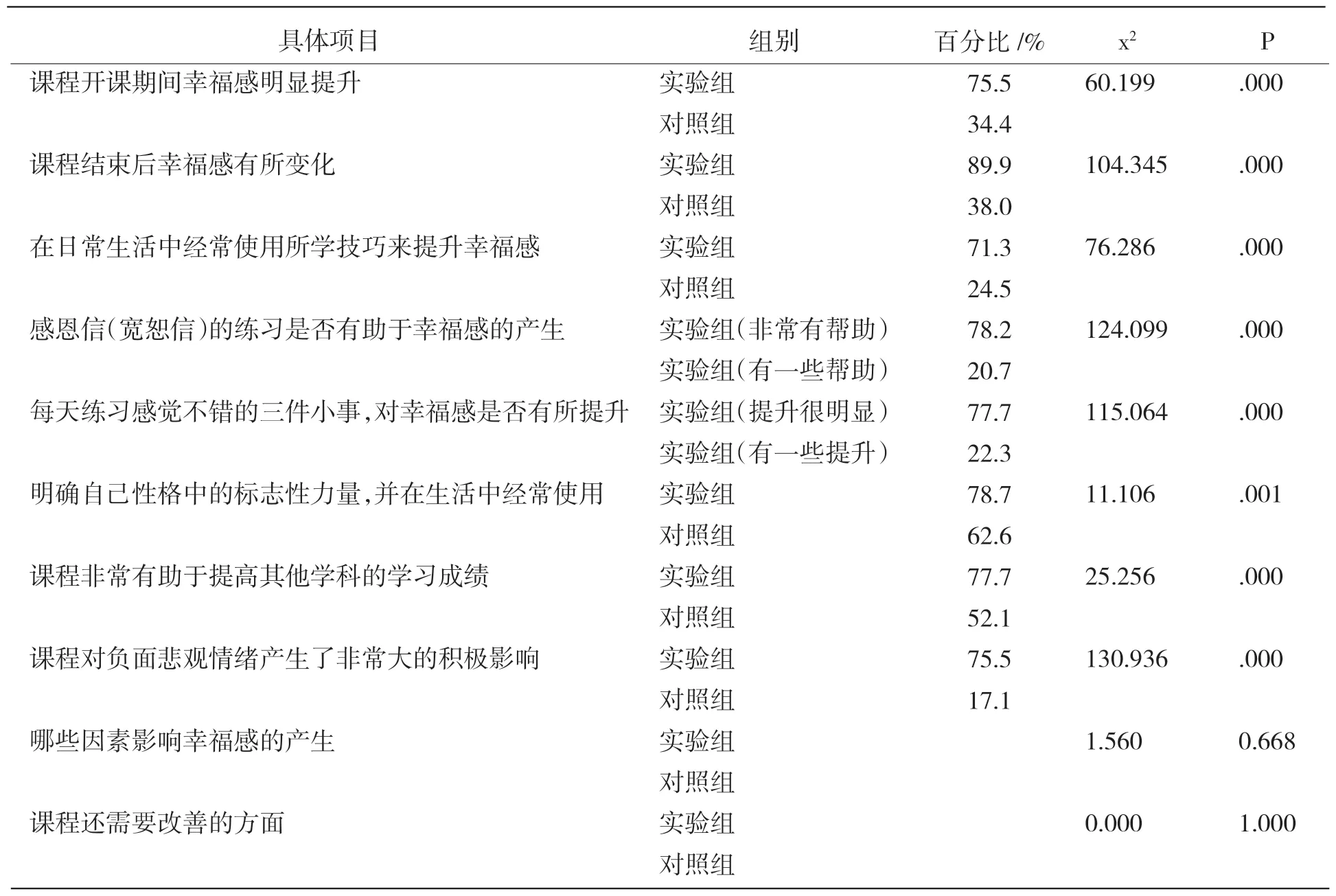

(二)实验组和对照组的差异检验结果

将实验组和对照组每个选项的选择数目进行卡方检验,结果如表1 所示。课程开课期间和课程结束后幸福感提升的明显程度,实验组与对照组之间的差异有统计学意义;在日常生活中使用所学技巧来提升幸福感方面,实验组与对照组之间的差异有统计学意义;实验组中感恩信(宽恕信)的练习和每天练习感觉不错的三件小事在有助于提升幸福感方面,选择“非常有帮助”的与“有一些帮助”的人数之间的差异有统计学意义;在明确自己性格中的标志性力量并在生活中经常使用方面,实验组与对照组之间的差异有统计学意义;在课程非常有助于提高其他学科的学习成绩、课程对负面悲观情绪产生非常大的积极影响两方面,实验组与对照组之间的差异有统计学意义;在影响幸福感产生的因素、课程需要改善两个方面,实验组和对照组之间的差异没有统计学意义。

表1 不同选项实验组对照组的百分比及卡方检验结果

三、研究结论

经过以上的分析,得出以下结论:

1.《积极心理学》课程明显提升了公安院校大学生的幸福感。

2.经常使用技巧练习的公安院校大学生幸福感提升显著。

3.明确性格中的标志性力量并经常使用可以提升幸福感。

4.积极心理学的学习对其他课程和自身情绪都产生了非常大的影响。

5.身心健康、家庭、学校教育、社会支持因素是影响幸福感产生的主要因素。

四、建议与展望

(一)将积极心理学等心理学选修课纳入到公安院校教育内容中

在积极心理学开课期间,公安院校大学生的幸福感提升非常明显,并且这种幸福感在课程结束后仍旧存在。积极心理学之所以关注幸福,是因为每个人都关注幸福。已有研究表明,幸福感对今后很长时间的健康有着非常显著的影响,幸福感与寿命也呈显著的正相关关系[10]。积极心理学教授学生增加更多的积极情感和积极情绪,练习每天用一个微笑或一句话来慢慢构建自己美好的生活。帮助学生通过问卷调查来明确自己通往幸福的途径,在四个维度(愉悦的体验、投入、意义和成功)中,哪个维度得分最高,哪个维度就是个体通往幸福的途径。对于得分较低的同学,说明目前的生活比较空虚,而且对这种状态非常不满意。据此鼓励学生为此做些改变,无论什么样的变化都可以,只要尝试去改变。鼓励学生使用积极的思维来提高对生活的洞察力,成为乐观、喜悦、充满希望、阳光的人,帮助学生找到更加重要的途径,以及通过这样的途径来获得心理学意义上的美好生活。

弗洛伊德提出,乐观是人类本质的一部分,但只不过是作为本性和社会化之间冲突所衍生出来的[11]。弗洛伊德认为乐观广泛存在,但却是虚幻的。乐观作为人类本质的一部分,是经过进化的过程选择出来的,随着我们的认知能力以及人类创造文化能力的发展而发展[12]。事实上所有社会都存在竞争,但不同社会的竞争,其最大的不同在于感受乐观的形式。不同的个体、群体和文化,对所期望的目标均存在差异。但所有人都能具有乐观主义精神并且发挥乐观的价值和作用,只要能以乐观的解释风格去认知事情,培养乐观风格的思维方式也是提高幸福感的主要途径。

2021 年7 月23 日,教育部办公厅印发了《关于加强学生心理健康管理工作的通知》,通知要求加强学生的心理健康课程建设工作,注重安排形式多样的生命教育、挫折教育,全方位促进学生心理健康发展[13]。由于未来职业的特殊性,对公安院校大学生的心理素质有更高的要求,在进行必要的政治教育与体能教育的同时,与心理教育紧密结合,将积极心理学等心理学选修课纳入到公安院校的课程学习系统中,可以大大提高学生承受挫折、适应环境的能力。

(二)通过加强技能训练来提升学生的幸福感

本实证研究表明,经常使用技巧来练习提升幸福感的学生,其幸福感提升显著,而不使用技巧练习的学生,其幸福感提升是不显著的。这也充分说明了幸福感是可以通过技巧练习来获得提高的。研究结果显示,“感恩信”“三件不错的小事”的练习能够非常显著地提升幸福感。“感恩信”是让学生给一个生命中想感谢的人写一封感恩信,前提是还没有对其表达过谢意,并把事件发生的原委写清楚。通过写感恩信的练习,同学们对幸福感的体验是非常强烈的,但随着时间的推移,这种效应持续一个月左右也已消失。而“三件不错的小事”的练习,也能够使幸福感提升,虽然没有“感恩信”那么强烈,但其效应是持续时间最长的,在练习后6 个月仍然非常显著。当这些练习在今后一段时间内持续进行,将其融入到自己的生活,使其成为生活的一部分,那幸福感就会稳定保持在一个水平。另外,怀有感恩的心,用显著性的方式使用标志性力量等,都是追求幸福过程中可贵的工具。这些练习可让学生在忙碌的学习生活中停下来思考生活中的积极方面(家庭、朋友、健康、环境、感受等),会让人感到更幸福并以更加积极的方式看待周围的世界。

从理论上来说幸福的决定因子有一个公式,即幸福=设定点+生活环境+意志活动[4]。对于这个公式的解读,即个人的幸福感水平由三方面因素决定,首先是幸福感的起点水平,由基因决定;其次是生活环境,包括婚姻、收入、外貌、一些生理特质、性格特质等;最后是我们的认知、行为,这是能改变幸福感水平的部分。从意志活动这方面切入,可以从以下几个方面来教会学生练习提升幸福感。

首先,建议学生学会掌控自己的生活和时间。被迫实现别人设定的目标时人们通常会不快乐。比起其他一些指标(健康水平、就业情况、宗教信仰等),自主选择权能够更好地预测生活满意度。要想感到幸福,就必须感到能够自主决策。其次,建议学生培育亲密的人际关系,与他人保持良好的沟通方式。研究表明,拥有社会支持的人更加幸福,而这种社会支持涵盖了朋友和家人的支持[14]。在缺少社会支持的时候,人们会相对不快乐。而那些被亲密的友情和忠贞的婚姻所支持的个体通常比较快乐。群体归属感等社会性因素能更好地预测个人幸福感[15]。好的人际关系使我们更快乐、健康,与家庭、朋友、其他团体有更多联系的人更幸福、身体更健康、寿命更长。最后,要保证充足的睡眠和适当的运动,提高自信心和自我效能感。因为必要的独处和充足的睡眠可以使人精力更旺盛、感到更幸福。而且,有氧运动使人更健康更有活力,也有助于消除轻度抑郁和焦虑[16]。当自己的成绩很少或得不到积极反馈时就会不快乐,所以,生活中应该尽量让自己享受成就感,从而提高幸福感。

(三)通过培养学生良好的性格力量来提升幸福感

良好的性格是一系列积极素质的综合体,它的特点是有洞察力、团结合作精神、善良和充满希望等[17]。这些良好性格的特点可被称为性格力量因子。各种各样的性格力量因子,原则上都是各不相同的,有的人在某一项因子上得分很高,在其他因子上则得分较低或者处于中等水平。性格力量在某种意义上是特质性的,具有个体差异,稳定性和普遍性较差。但性格力量并不是固定的或者根植于不可逆转的生物遗传学基础的,良好的性格和其构成因素都是在道德层面上受推崇的。

使用VIA(24 种人格力量)测试,可以发现或增强性格力量而从艰难的经历中实际获益。通过在线的VIA-IS 来识别测试组学生的标志性力量,针对得分最高的力量分类,决定哪一种最高的力量能够成为标志性力量,也就是真实的自己。在接下来的一周里每天用一种新的方式去实践这种力量。经过这个练习发现,一些性格力量与幸福感之间存在强力和稳定的关系,比如“热爱学习”“热情”“感激”“希望和爱”。而且一些性格力量能够预示今后的生活满意度。性格力量源于自身,作用于他人的时候最能够使人感受到幸福快乐。性格力量的识别和使用能够帮助个体在遇到生活危机时顺利度过,提高个体的顺应力和创伤后成长的系统化[18]。同时,能够使个体在面临来自外部或内部的困难时,在意志力量的驱使下最终实现目标。

(四)通过培养学生积极的情绪情感来提升幸福感

人类的情绪分为积极情绪和消极情绪,二者在不同的时间尺度上影响着人类的发展。消极情绪在人类遭遇生存危险时促发的心理定向(行为反射)使基因得以延续;积极情绪所激发和扩展的心理定向,增强宽广的思维意识,有助于人类构建资源,促进他们在财产、能力和有益特质上的不断发展;同时积极情绪通过开放人的心灵和思想,是人们能够发现和建构新的技能、新的关系和新的生存方式[19]。Fredrickson 提出了积极情绪的拓展—建构理论(如图11)。该理论认为,积极情绪能够拓展个体的瞬间思维—行动范围,进而建构持久的个人资源(智力资源、生理资源、心理资源和社会资源),从而给个体带来长期的适应性益处[20]。也就是说,体验积极情绪可以建构持久的个人资源,并在此基础上,能够拓展瞬间思维,把思维充分发挥,转化成行动,从而能够让人或被动或主动地产生改变、积极应对,整体过程呈螺旋式上升,最终能够体验到内心的积极情绪。积极情绪通过拓展个体的瞬间思维—行动范围,建构持久的个人资源,进而给个体带来适应性益处,这会进一步使得个体在未来体验到积极情绪,形成循环。随着该循环的继续,积极情绪又促使个体变得更富有韧性、社会融入、自信等。因此,积极情绪不仅使得个体现在感觉良好,而且增加了其在未来适应良好以及感觉良好的可能性。

图11 积极情绪的螺旋式上升

基于以上理论,需要注重积极情绪与个体成长之间的关系。首先,通过体验积极情绪,个体可以让自己变得更富有创造性、有见识、有韧性、社会融入及健康。并通过向上螺旋循环创造出的自我维持系统让持续的个体成长得以维持。其次,由于情绪本身具有传染性,可以建议学生在同学之间、学生与父母之间进行社会传染。因此,积极情绪不仅对学生成长具有适应性意义,而且随着积极情绪向上螺旋循环的持续,积极情绪可以让班级运行良好,帮助班级团结和睦。最后,学生要了解,消极情绪是无法避免的,而且消极情绪同样具有适应性意义。在日常学习生活中维持合理的积极情绪与消极情绪比例可能是必要的。Fredrickson和Losada 指出,日常生活中,积极情绪与消极情绪之比的临界点应为3:1,大于该比例可以正向预测个体的总体主观幸福感[21]。Schwartz 等人指出,4:1 的临界点与最佳心智状态相关[21]。学生通过学习正视自己的情绪,接受消极情绪,并学会尽快跳出消极情绪,培养和发展更多更好的积极情绪。本研究表明,积极心理学的学习对于其他科目的学习也是好处颇多,究其原因可能是由于积极的情绪带动了学习的热情,提高了心智水平,进而起到了提高其他课程成绩的作用。

(五)通过保持良好的人际关系等社会支持网络来提升幸福感

健康是一种在生理、心理和社会上的完满状态,而不仅仅是没有疾病或者虚弱现象。有研究表明,乐观的人比悲观的人更健康,有更良好健康的行为方式[22]。如果想更健康,不仅要保持良好心情、与人为善,还要有合理的饮食习惯、经常锻炼身体,保持良好的人际关系,多参加社会活动。心理健康的一个关键组成部分是良好的社会关系,有较高的社交智商,不仅仅是从没有心理障碍或抑郁的角度来谈心理健康。能够让人产生心理健康状态和品质的六种潜在过程是:自我接纳、对现实的准确感知、自主性(从容的应对社会压力)、对环境的掌控能力、成长发展成熟、人格统一完整[23]。在生活中,人们难免会走错路、遭遇挫折、面临失败。怎样应对这些难题,“心理弹性”为阐释心理健康的途径提供了另一种视角。这个词用来描述很多个体奋力克服所面临的逆境时,所表现出来的品质。富有心理弹性的人显然应该是心理健康的人,顽强的个体在面临压力事件时比其他人更难被击垮。积极心理学课程也有助于帮助公安院校学生成长为这样的富有心理弹性的人。同时,可教导学生从积极的角度来探讨和利用社会支持因素。他人很重要,拥有朋友和良好的生活满意度和健康状况之间存在稳定的相关关系[24]。身心健康、家庭、学校教育、社会支持因素是影响幸福感产生的主要因素,若要提升幸福感可以从这些方面入手,进而保持积极的生活状态。