对国内外体育教学原则相关研究的比较与分析

申 霖

对国内外体育教学原则相关研究的比较与分析

申 霖

广东第二师范学院体育学院,广东 广州,510545。

本文利用文献计量法等研究手段,以中国知网16种体育类中文核心期刊中以体育教学原则为主题的191篇研究论文和Web of Science数据库中477篇相同主题的研究论文为研究对象,利用Citespace软件对收集的研究文献进行可视化分析及对中英文高频引用文献进行对比研究,比较以体育教学原则为主题的研究在国内外理论成果中的差异,在此基础上分析国内在此领域研究中的不足之处并提出相应建议,期望能够对中国体育教育的发展与完善有所裨益;结论:国内与国外在此领域都已完成了基础理论和研究体系的架构,但国内研究偏重于人文学科类的研究范式,研究的理论基础多以专家定义为主,且在论文关键词上出现了循环套用的现象;国外在此领域的研究多以心理学、生物学等基础学科的成果为主,注重基础理论与具体实践的结合性分析,国外一些热点性的方法论和体育教学思想在国内体育教育领域鲜有涉及;建议:国内在体育教学原则的研究过程中应加强生物学和心理学等基础学科成果的应用,加强对体育教学实践工作的指导力度。

体育教学原则;科学知识图谱;限制导向的非线性教学;理解式游戏教学法;三角限制理论

原则,通常指言行所依据的准则或处理问题的准绳;教学原则,一般定义为是教学所依据的准则或对教学的基本要求;在上述概念基础上,体育教学原则,可认为是体育教学过程中必须遵守的准则或标准[2]。在英文类文献中,虽然没有形成“体育教学原则”这一专有词汇并给出相应的明确定义,但对于(principle)原则一词则有着统一的说法,即引导某一行为或评价的前提和价值观;而体育(PE、phys ed或PhysEd)一词,在维基百科英文数据库中查询,最高频的定义“为教育课程的组成部分,有关身体发展、健康、力量、协调性与灵活性的内容”。从以上描述可以看出,有关“体育教学原则”组成的基本词汇,在定义上虽然国内外在表达形式上有所区别,但基本意义相同,这使得二者有着相似的使用语境,可以在相关研究内容上进行比较与分析。

1 研究目的

由于体育教学原则在一定程度上具体决定着教学内容的安排、教学方法的选择和教学组织形式的运用,所以对体育教学原则的研究,在一定程度上反映着某主体对体育教学过程中的客观规律的把握与认知水平。由于在社会历史条件、政治、经济环境等方面的差异,与国内体育教育相比,欧美国家大都有着更为悠久的学科历史与经验积累,这使得国内与国外在体育教学理念等方面上存在着较为显著的差异;通过分析国内外体育教学原则理论研究方面的差异,梳理、比较国外的先进理念及相应的理论论述,可有助于国内体育工作者更好的认识到国外体育教育领域在基础理论研究方面的先进之处,从而更好的看到自身差距;本文拟通过分析国内外在体育教学原则方面理论研究的差异,从而探究国外体育教学原则研究热点问题在国内相关领域的空白点,并通过介绍国内较少涉及的国外体育教学理念、寻求对国内体育教学的启示,继而为国内体育教学理论的发展提供借鉴。

2 研究设计

2.1 研究方法

本文利用Citespace软件的聚类分析、多维尺度分析等功能,通过对文献数据信息绘制科学知识图谱来实现科学知识的可视化分析,借此进行学科知识结构辨识等方面的研究,重点把握国外在该领域的理论研究热点,为国内在此领域的进一步研究提供依据。

2.2 数据来源

2.2.1 中文数据来源 本文首先以中国知网为数据源,以“体育教学原则”为主题或者关键词进行检索,选取文献发表时间从1979年1月1日至2019年12月31日,共获得文献1761篇;为进一步筛选出高质量的文献资料,笔者随后在“文献来源”的“期刊来源”中,在“专辑名称”中选择“社会科学期刊(B类)”,然后在“专题名称”中选择“体育”,在下面的期刊中选择16种国内体育类中文核心期刊(如图1),再次筛选后得到文献191篇,进而对这191篇论文进行可视化分析。

表1 中文数据来源选择期刊

2.2.2 英文数据来源本研究以Web of Science数据库为外文数据来源,以主题“principle of physical education”作为检索词,在选择数据库中选择“Web of Science核心合集”;发表时间从1979年1月1日至2019年12月31日;共检索到相关文献477篇,将检索结果以“保存为其它文件格式”命令,以记录1-477、记录内容为“全记录与引用的参考文献”、文件格式为“纯文本”格式保存后进而进行相关分析。

3 结果与分析

3.1 对国内体育教学原则的相关研究文献计量分析

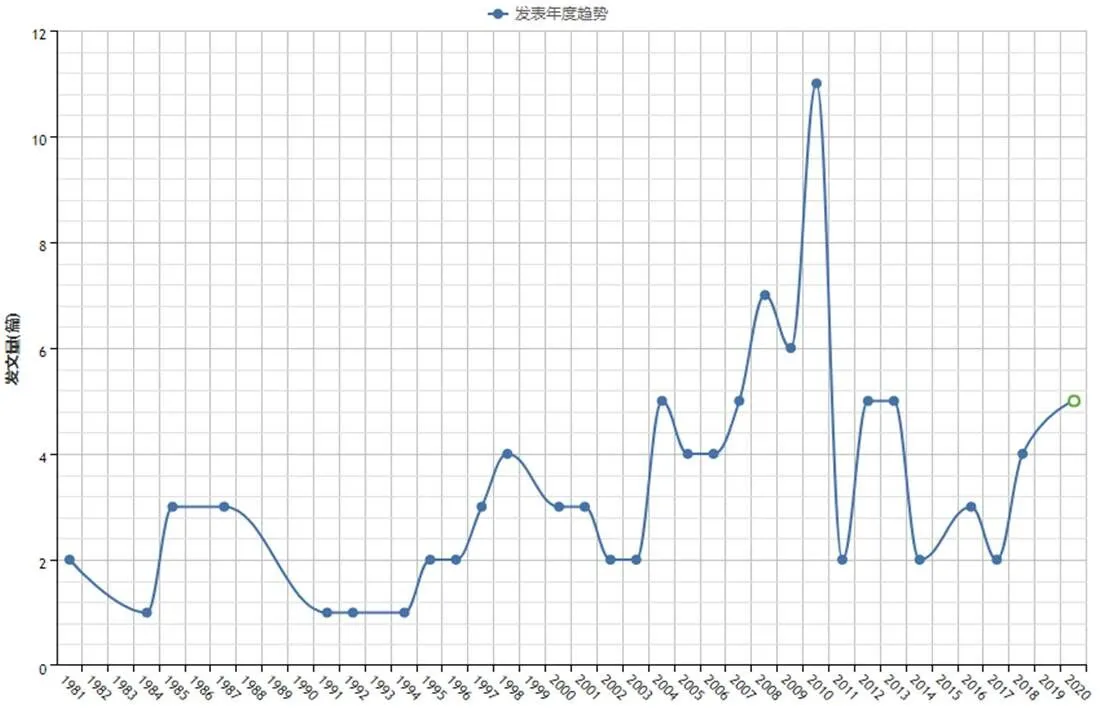

通过对检索到的国内体育教学原则研究文献生成的趋势图可知(图1),在2004年之前,国内对体育教学原则的研究文献稳中有升,表明该题目持续受到国内体育工作者的关注,在2004年之后,特别是在2010年左右,研究论文有了显著提升,这应该与我国在2008年举办奥运会、2009年举行全国运动会、2010举办亚运会,体育事业得到社会广泛的关注有关;在2015年之后,研究进行瓶颈阶段,直到近两年,在这一领域的研究又呈逐渐复苏的趋势。

图1 国内体育教学原则文献发表数量及时间分布图

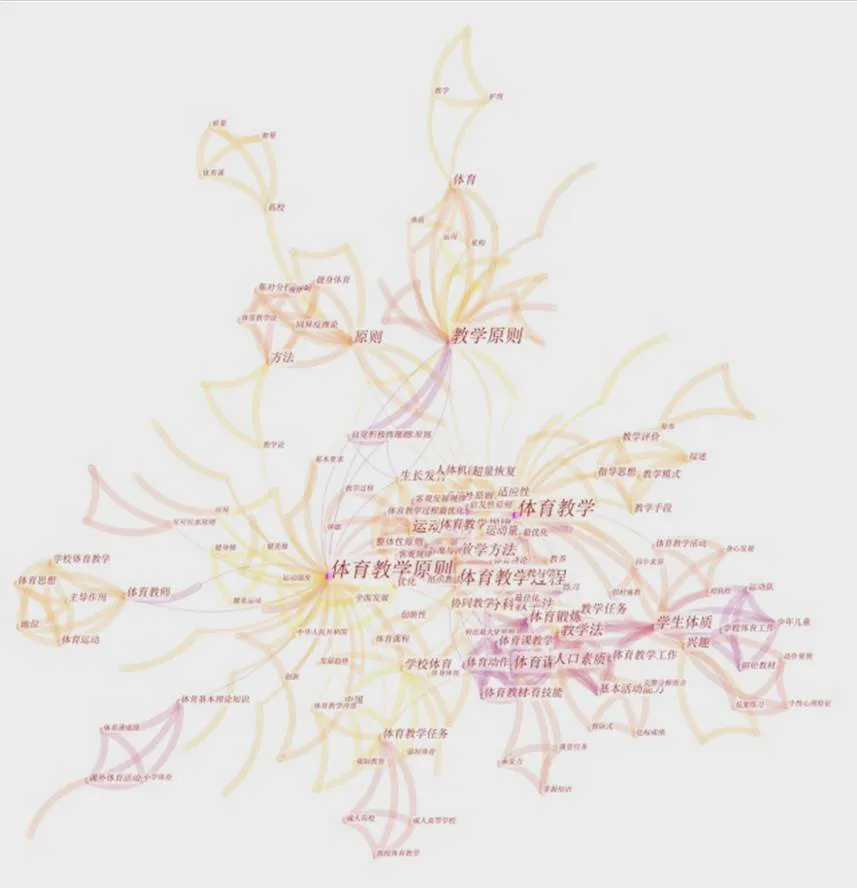

研究领域可以被概念化为从研究前沿到知识基础的时间映射,原始数据中的被引文献组成了该研究领域的知识基础,而相应的引文则形成了研究前沿。本研究利用Citespace软件对“体育教学原则研究”研究领域的知识结构图谱进行绘制与辨析,具体操作如下:时间切割为1年,主题词来源同时选择标题、摘要、作者关键词和标识符,主题词类型选择名词短语,节点类型选择关键词,阈值选择在40,运行后如图2所示。

从文献共被引网络图谱来看,体育教学原则的研究呈现出集中性较强,但网络重叠度高,研究分支较为密集。图谱中节点文献间呈现出较强的关联度,彼此之间有较强的解释性,且部分关键节点文献处于知识群组的交界处,在群组间起到了承上启下的作用,为后续的研究起到了理论支持作用。从节点的中心词分析来看,图谱的中心词都是以“教学原则”“体育教学原则”这样的概念词为理论中心展开,而这些词所依据的上位概念却没有被引用,只是在已有的概念界定中反复引用,这些概念界定的上位概念所依据的原理基础却被忽视。

图2 国内体育教学原则文献共被引图谱

3.2 对国外体育教学原则的相关文献计量分析

通过对检索到的国外体育教学原则研究文献,运用Citespace5.6.R2,对文献的共被引进行分析,保持研究参数不变,通过谱聚类算法生成知识聚类后可以看出,在呈现出的图谱中,2013年以Chow JY、David K发表的论文为节点,呈现出较高的中心性,并与周边有着密集的连结线,形成了具有较强凝聚力的研究网络;以2013年的研究文献为基础,到2016年Chow J-Y又形成了一个新的节点,并以此节点形成了一个较为密集的聚类,并与多篇相关文献发生联系。以图谱中处于节点的几篇文献间,起到了较好的联系作用,为后分支的研究做到了理论的铺垫。如图3:

图3 国外体育教学原则文献共被引图谱

3.3 国内外体育教学原则相关研究成果的差异性分析

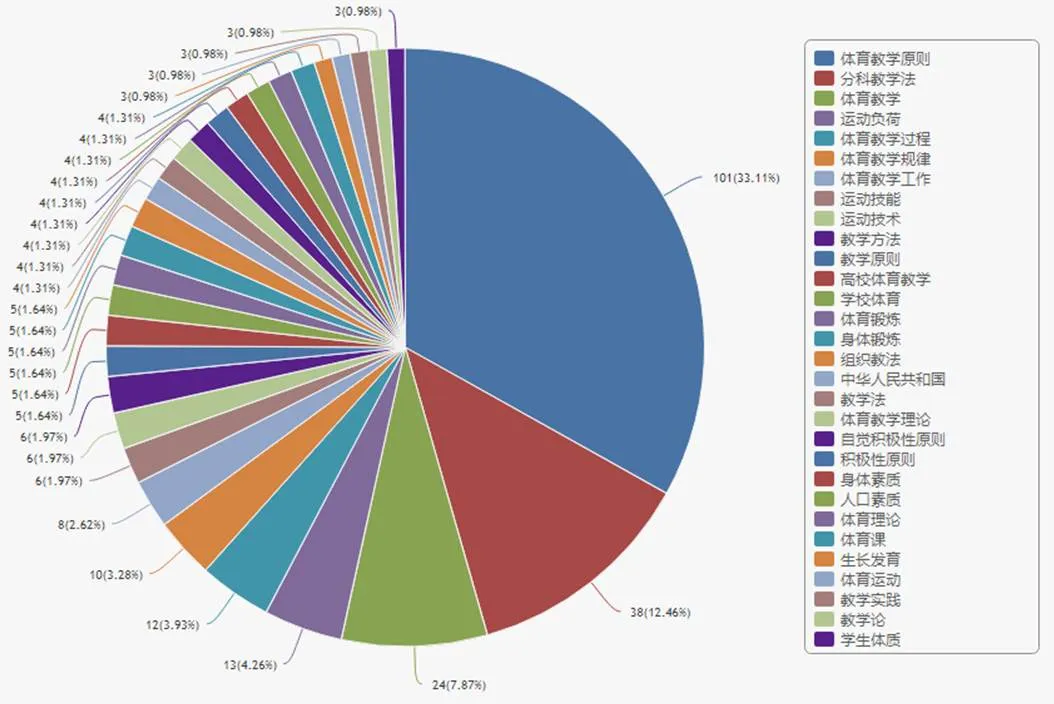

3.3.1 对国内体育教学原则相关研究文献主题高频词的分析 由图4的国内体育教学原则研究主题分布图可以看出,国内在此领域的研究主题从研究比重上依次为体育教学原则、体育教学、教学原则、体育、分科教学法、原则、运动负荷、体育教学过程、学校体育、体育教学规律。

图4 国内体育教学原则文献研究主题分布图

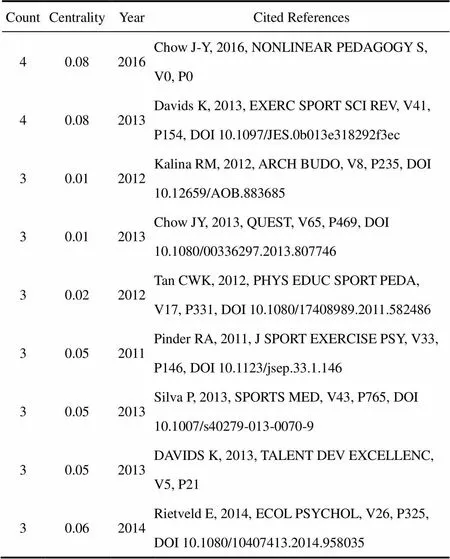

3.3.2 对国外体育教学原则相关研究文献关键字高频词的分析 由表2的关键词中心性序列表来看,国外在体育图谱围绕中心词的分支研究都是以“NONLINEAR PEDAGOGY”为主题的相关文献展开,从而在理论研究上形成了较好的连续性和深入发展。

表2 国外体育教学原则文献关键词中心性排序列表

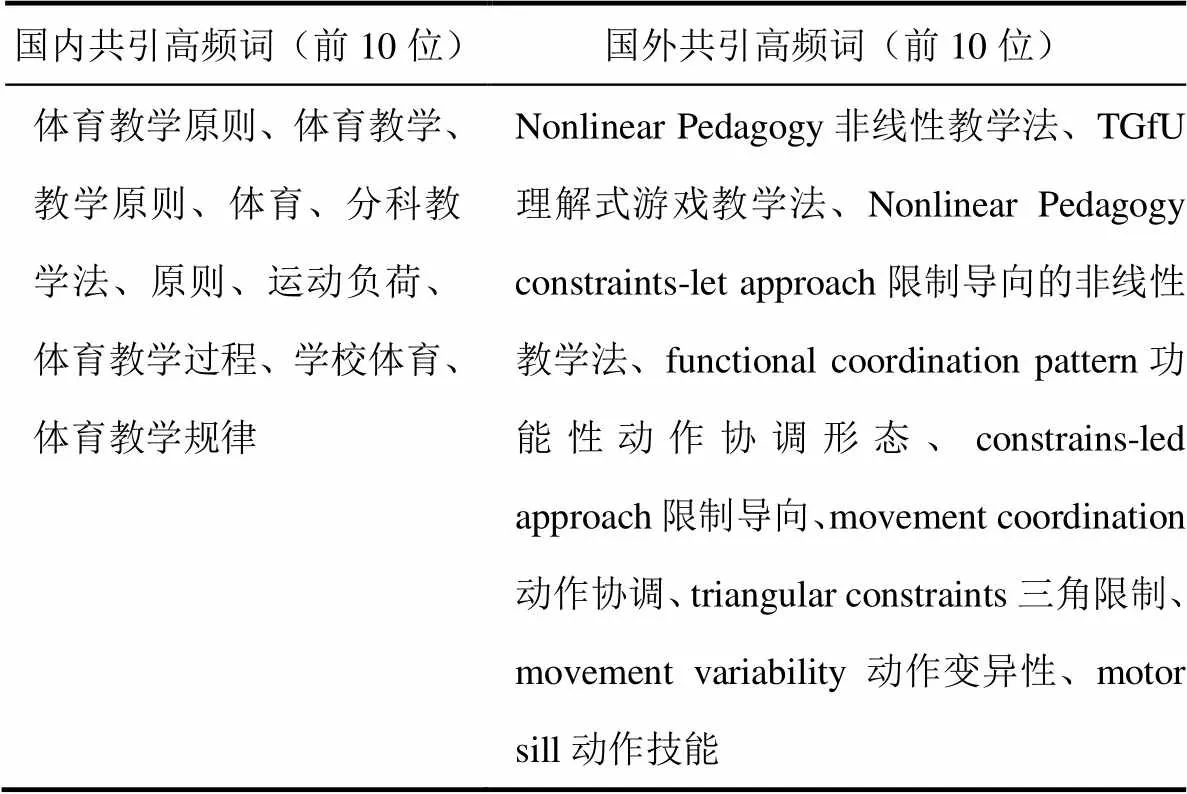

3.3.3 对国内外体育教学原则高频词差异的分析通过以上对比可以看出,国内在此领域的高频词重复性较高,且出现了概念的循环套用现象,所依据的观点仍大多是以教师或社会的角度对体育教学原则的研究,虽然多年来我们在学校体育中一直提倡以学生为中心,但从对体育教学原则的研究成果来看,对学过程中的主体因素—学生仍考虑不足;相比较而言,国外对体育教学原则的共引高频词可以看出,国外相关领域的研究对生物学、心理学和社会学依靠性较强,更注重以教学对象自身的发展规律来开展相关的体育教学活动。如表3:

表3 国内外体育教学原则共引高频词排序列表

4 国外体育教学原则相关理论研究热点简介

(1)限制导向的非线性教学法(Nonlinear Pedagogy constraints-let approach):非线性原本是一个数学概念,与线性概念相对应,用来描述不同变量之间性质不同的关系,即一个变量的变化如果总是引起其它变量按照固定的比例改变,则该系统为线性系统;反之,如果不同变量之间的变化不成比例关系,一个变量的微小变化可能导致其它变量的巨大变化,则称该系统为非线性系统。国外学者如Chow,J. Y. 等[13] [14]一个教师、学生、教学内容、教学手段等若干子系统组成的复杂系统,这些子系统之间存在着关联关系,但并不是按比例变化的线性关系。美国学者Spiro R[12]等人针对知识的复杂性问题,将知识划分为结构良好领域知识(well-structure domain knowledge)和结构不良领域知识(ill-structure domain knowledge),并针对知识获得的建构过程,提出了认知灵活性理论和随机通达教学的主张,核心是深化学生对知识的理解,认为学习者首先要将所学知识与自己的先前知识结合在一起,才能对所学知识形成一个完整而适当的表征。然后随着学习的深入,学习者再将自己的知识基础进行整合,上述理论成为非线性学习的理论基础。

限制导向(constraints-let approach)的观点[14][15]主要用于解释理解式游戏教学法,其概念可以理解为限制就像是一个边界或范围,这个范围的作用是用来规范学习者,学习者必须通过主动探索过程来形成稳定的协调形态,学习获得的动作技能、学习过程中决策的选择都是由运动中的表现者(performer)、与其环境(environment)与所要执行的工作目标(task)交互作用下而形成的。

在非线性教学法中,其主要思想是指在教学过程中,利用涉及到学习者自身或周边的工作条件因素,将这些因素形成限制条件,用来促进学习者功能性目标导向的动作协调形态与有效决策行为的形成。教学者在贯彻非线性教学原则时,应该在设计教学内容时,重点设计评估内容,例如将如何评估学生表现、如何组织学生练习和如何给予学生指导与回馈。限制导向的非线性教学应用在体育教学过程中,强调不同于传统教学的理解式游戏教学法着重以学生为中心,通过改变运动器材、比赛区域和规则来让学生学习其中的战术与技能,从中理解所学运动技术的内涵;限制导向的非线性教学观点以人体运动行为的协调、控制与技能架构为蓝图,主张学习者在不同限制因素组成的环境下主动寻找、发现与探索符合学习目标的动力,与理解式游戏教学法的中心理念一致,这种主动的探索能力在于学习动作的协调性与控制性相当重要,探索式学习可以帮助学习者有效建立基本协调形态来达成所设定的工作目标。以理解教学法的角度,已具备一定技能储备数量的学习者能够改变他们的动作决策来寻求符合教学者设定的环境工作限制要求,从而达到学习者在动作表现的最佳化,教学者可利用工作环境限制来设计符合个别学习者(有机体限制)不同程度的需求,并以学生为中心导向来有效的设计与调整课程内容

(2)理解式游戏教学法(Teaching Game for Understanding,简称TGfU):该教学法最早于1960年起由英国罗浮堡大学(Loughborough University)的两位学者Bunker与Thorpe[15]到非线性教学思想的启发后,根据非线性教学的理论基础上在1982年提出理解式游戏教学法,其方法强调运动的特征与战术应用,并透过让学习者参与修正过后的竞赛方式为主轴,来提供学习者学习运动竞赛策略技巧的经验。这两位学者最初在以技能为导向的传统体育课教学中观察到虽然学生喜欢游戏与比赛,但体育课内容大多以大量练习为主,导致学生上体育课的动机不高,技能不熟练,又不能将所学技能实际应用到比赛情境里,造成无法学以致用的现象。这种类型的体育教学也导致出现了学生在学习过程中接受的信息较少,导致学生的临场变通与独立决策能力得不到提高;这种教学方式还导致学生在实际比赛中,还是必须通过教师的指令来做出自己的决策,这种教师一个指令学生一个动作的教学方式导致接受能力强的学生技能进步有限,而接受能力弱的学生也常常被忽略,进而造成个别差异程度的扩大。传统式的教学法使学生学会了技能也未必能完全了解其项目的规则与竞赛方式,Bunker 与Thorpe[15]根据上述现象,构建出构建理解式游戏教学法的概念,其主要构成因素如下:①课程比赛(游戏)化game form:由教师提供各种有条件的比赛形式,并透过学生年龄层、场地空间大小、器材与设备和能力与人数来建立合适的游戏或比赛,让学生可以在竞争的环境里了解与享受所学的运动项目;②了解比赛或游戏game appreciation:在这个阶段中,学生学习如何进行比赛与了解竞赛规则,透过比赛实际情境,有系统并循序渐进的建构基本体育知识与该项运动特点的认识与了解;③战术战略认知tactical awareness:在游戏或竞赛过程中,教师通过设计学生在学习过程中可能会遇到的问题,鼓励或引导学生去思考与解决问题,并由此促使学生对所学的战术有所体会,并能够达到知道何时、如何应用的水平;④执行决策decision making:学生必须透过瞬息万变的实际比赛,学会如何辨识各种环境产生的刺激与预测可能发生的结果来决定如何做(how to do)与做什么(what to do),无论个别能力的差异,老师的角色应鼓励学生各展所长,按照自己的能力做出适当的决策;⑤技术执行(skill execution):在理解式游戏教学法中,技能的执行应该与真实的运动情境或规则限制紧密相关,以达到学以致用的效果。教师也可以根据学生的个体差异及需要,提供不同阶段动作技术的要领及运用的时机;⑥整体表现(performance):在这阶段,技术表现为教师观察的学习结果,透过量化与前、后测试的方式来评价学生的技能水平,变更不同运动情境对学生学习该项技能表现的有效程度。

(3)三角限制(triangular constraints)理论:该理论根据复杂系统的限制性质,即复杂系统(如人体系统)的次序状态是受到客观限制因素的影响下产生,这种限制因素可粗略的分为两大类,一种是物理性的限制(physical constraints),另一种是信息性限制(information constraints)的限制(Davids et al,2008)[15],其中物理性的限制可再细分为结构性(structural)限制与功能性(functional)限制。从限制来源来讲,Newll(1986)[16]将限制分为三种来源,分别为有机体(organism)、环境(environment)和任务(task)。有机体的限制主要为学习者本身的特质(身体、心理和认知水平),其中包括身高、体重、身体组成、肌肉体脂比、脑中神经叶和突触的连接;环境限制主要为学习者周围恒定的环境物质,像是光线、温度、纬度和重力。重力就是一种最主要影响人体动作的环境限制,除此之外,环境限制也可以是属于社会的,像是亲友团队的支持、社会的价值观与不同地区或国家的文化规范,以上因素皆会影响协调形态的产生和认知决策的选择(Haywood&Getchell,2005)[17];工作限制主要指为学习者使用的器具、比赛或游戏规则的改变、场地的限制与标记、任务目标、参与游戏(比赛)的人数限制及教学者提供的信息等。工作限制设计在不同运动技能的游戏(比赛)中,引导学习者产生相关的功能性动作协调状态,并做出相应的决策行为(Araujo et al,2004)[18];此外利用修改游戏或比赛规则,如将篮球改为2对2或3对1的方式鼓励学习者制造球权的获得或提升运球的技术;最后,在工作限制里最重要的是信息来源的可用性(available information),环境中充满丰富大量的信息,生物体如人类可凭借知觉系统(如视觉、听觉和本体感觉)来获得信息,并计算、组织来产生达到工作目标相对应的决策与行为(Araujo et al,2004[18]。

在三角限制理论中,各种限制因素并非各自影响学习者,在订立任务目标后,有机体、环境与任务限制相互互动,形成人体系统与环境状态之间、在相应时间段内达到的动作协调稳定程度,而动作状态需要通过练习和经验达到最佳化的状态(Newell,1985)[18],Newell所提出的限制模式提供了较好的指导方针来指引想要应用限制导向的非线性教学者,以宏观的角度来解释不同限制的交互影响对于个人或是团队运动的重要性。如个人的动作形态与团队的整体协调形态息息相关,可以将团队视为是一个复杂系统,每一单个球员为其中的一个子系统,子系统(第一位球员)本身的有机体限制、环境限制和根据不同位置所负责的目标工作之外,还必须与其它子系统(球员)交互作用构建成一个整体的协调形态来满足游戏(比赛)的工作目标(Seeley,2001)[19],从而影响行为改变的限制,这种改变并非永久不变,影响动作协调状态的限制是暂时的,根据上述团队运动的例子,不同限制造成球员与球员之间或团队与周边环境之间的交互作用强度会随着时间的发展被增强或被减弱。

5 结 论

(1)通过对查询到的高频引用文献的下载与研读,可看出国内体育教育领域对体育教学原则的研究成果,理论体系较为严谨与完善。从高频词上看,国内在该领域的主要理论依据是以教育学理论中的教学原则为基础;从研究方法上来看,国内在此方面的研究大多是借鉴人文社会学或其它相关学科的研究方法,通过适当的改造来提高研究方法的科学性与规范性,或是在体育教学实践过程中,借助于实验探究和科学论证来验证一线体育教师的教学体会,再通过实践检验上升到理论的高度,但在其运用过程中存在着不同程度的适用性问题,研究结果也常带有较大主观性;相比较而言,国外体育教育原则的研究则注重以心理学、生态动力学、运动技能学等学科的研究成果为基础,以系统论的角度从相关关系到因果关系,从现象描述过程到机制探索,注重对基本体育教学规律的把握与认知。

(2)定性研究和定量研究是国内外该领域研究过程中常用的研究方法,但国内学者对这两种方法的具体运用与国外学者相比较还不够完善,特别是涉及到数学统计流程方面,国内相关文献在运用过程中存在着使用规范性与严谨性不足,如样本量、测试者与受试者、仪器的使用等方面的问题,这些问题也成为阻碍国内体育教育学发展的内部因素。国内在相关的研究中,研究方法常用到专家咨询法,而这种方法的使用在英文文献中却鲜为看到。

(3)国内研究过于宏观,难度较大、但实效性不高;国内集中研究的方向是教育方式和结构等,少有学者对这种差异性的根源进行分析,且实验性研究相对不足;国内的研究基础过于偏重名家论断,而缺少生物学和心理学等基础学科成果的应用,这种研究方式的人文观也因忽视了运动人体和人体运动的实体性而使其实践指导力度相对不足,建议国内相关领域的研究应多偏向实验性研究和以基础学科理论成果为研究基础的研究范式。

6 建 议

(1)国内对体育教学原则的研究从高频词来看,仍是以上个世纪从前苏联引进的教育学理论为基础,尽管经过多年的本土化发展,但在主体框架和指导思想上没有本质变化与突破;在这种现状下,国内体育工作者应加强自身对体育教学原则理论的研究,提出以我国体育教学实践条件为研究基础、具有自主知识产权和公认度的研究成果。

(2)总体来讲,当前国内体育教育界对世界上体育教学理论的现状与发展缺乏全面、深入和系统的了解,在某种程度上可以说是处于脱节的状态,尤其是对一些新的体育教学理论和方法的把握仍显浮泛,因此,国内体育工作者应多学习与借鉴国外已经发展较为成熟的体育教学理论研究成果,以提高与丰富国内体育教学工作者的理论认识。

(3)从国内体育原则研究成果的聚类分析图可以看出,国内在此领域的研究中思维定势现象较为严重,大多是从国内现有原则框架出发,在实践中寻找契合点;因此,国内体育工作者应多采用以实践中的实证性研究和学科交叉基础研究的方式,即对教学实践经验进行分析、总结与归纳,进而提出相应的概念,而不能仅依靠理论的累积性研究方式,仅在原有理论框架内发展。

[1] 毛振明.体育教学论(第三版)(M).北京:高等教育出版社.2017~07.

[2] 沈建华,陈 融.学校体育学(M). 北京:高等教育出版社.2010-07-01.

[3] 蒋新国.我国体育教学原则的历史演变[J].北京体育大学学报,2010,33(02):81~85.

[4] 张细谦.新中国体育教学原则研究的回顾与展望[J].体育学刊,2005(02):120~123.

[5] 蒋新国.新课程标准理念下体育教学原则的补充与完善[J].广州体育学院学报,2005(01):114~117.

[6] 冯晓丽.体育教学方法分类研究[J].体育科学,2004(01):53~55.

[7] 张洪潭.论体育与哲学的相互关系[J].上海体育学院学报,1998(03):1~5+11.

[8] 张洪潭.体育教学原则新概念[J].天津体育学院学报,1997(01):15~19.

[9] 张洪潭.体育教学大纲若干问题析疑[J].上海体育学院学报,1995(04):1~5.

[10] 董翠香,党林秀,白永芳,等.体育教育专业“学科教学类”课程群建设与优化[J].北京体育大学学报,2016,39(03):95~99.

[11] Osada N . Principles of Physical Education and Sports Studies, and Research in All Nations[J]. 2010.

[12] Spiro R,Feltovich P, Jacobson M,Coulson R.Cognitive flexibility, constructivism, and hypertext: Random access instruction for advanced knowledge acquisition in ill-structured domains.Taylor and Francis, 2013: 57~75.

[13] Chow, J. Y., Davids, K., Button, C., Shuttleworth, R., Renshaw, I., & Araujo, D.(2007). The role of Nonlinear pedagogy in physical education. Review of Educational Research, 2007, 77(03): 251~278.

[14] Lee, M. C., Chow, J. Y., Komar, J., Tan, C. W., & Button, C.(2014). Nonlinear Pedagogy: An Effective Approach to Cater for Individual Differences in Learning a Sports Skill. PloS One, 9(08).

[15] Chow J Y , Davids K , Button C , et al. Nonlinear Pedagogy: A Constraints-Led Framework for Understanding Emergence of Game Play and Movement Skills[J]. Nonlinear dynamics, psychology and life sciences, 2006, 10(01): 71~103.

[16]Davids K , Button C , Bennett S . Modeling Human Motor Systems in Nonlinear Dynamics: Intentionality and Discrete Movement Behaviors[J]. Nonlinear Dynamics, Psychology and Life Sciences, 1999, 3(01): 3~30.

[17] Renshaw I, Chow J Y, Davids K , et al. A constraints-led perspective to understanding skill acquisition and game play: a basis for integration of motor learning theory and physical education praxis?[J]. Physical Education&Sport Pedagogy, 2010, 15(02): 117~137.

[18] Mclaughlin A C , Rogers W A.Learning by Doing: Understanding Skill Acquisition through Skill Acquisition[J]. Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting Proceedings, 2010, 54(08): 657~661.

[19]Brymer E , Renshaw I.An introduction to the constraints-led approach to learning in outdoor education[J].Journal of Outdoor and Environmental Education,2010, 14(02):33~41.

The Comparison and Analysis of the Relevant Research on the Principles of Physical Teaching at Home and Abroad

SHEN Lin

College of Physical Education, Guangdong University of Education, Guangzhou Guangdong, 510545, China.

This paper adopts the method of literature cited analysis, keyword co-occurrence network and emergent word analysis, based on the data basis of CNKI and Web of Science, analyze 191 research papers in 16 Chinese Core Sports Journals and 477 foreign research papers on the subject principle of physical education. Research findings: both domestic and foreign research have completed the framework of basic theory and research system in this field, but domestic research focuses on the research paradigm of humanities, the theoretical basis of research is mainly expert definition, most foreign research in this field is mainly based on the results of psychology, biology and other basic discipline. Some issues are receiving attention abroad, but in domestic little work has been done in this field.

Principle of Physical Teaching; Mapping Knowledge Domain; Nonlinear Pedagogy constraints-let approach; Teaching Game for Understanding; Triangular constraints

1007―6891(2022)03―0116―06

10.13932/j.cnki.sctykx.2022.03.28

2020-05-12

2020-06-08

G80-3

A