危险驾驶行为刑法适用问题探析

陈建清,柳映琳

(广东财经大学 法学院,广州 510320)

学界关于危险驾驶行为刑法适用的争议主要在于,尚未造成严重后果的危险驾驶行为能否适用刑法第114 条。否定论基于“行为标准说”的立场,认为危险驾驶行为只能适用刑法第133 条之一,不存在适用刑法第114 条的余地;肯定论主要基于“危险标准说”的立场,认为危险驾驶行为产生抽象危险的,适用刑法第133 条之一;产生具体危险的,适用刑法第114 条。这一争议又引发出以下疑问:危险驾驶罪是否包括具体危险犯?危险的相当性是否是抽象危险犯与具体危险犯的区别所在?如何理解危险驾驶罪的罪过形式。

一、关于行为标准说的反思

行为标准说认为,危险驾驶罪与以危险方法危害公共安全罪的区分在于行为方式不同。[1]不论危险驾驶行为是出自故意还是过失,也不论是抽象危险还是具体危险,均适用刑法第133 条之一,排除刑法第114 条的适用。实务中也有这一立场的判例。例如,在“庞某钦狂飙摩托车案”中,尽管法院认为庞某钦的追逐竞驶危害了公共安全,但仍以危险驾驶罪论处。①案情:被告人庞某钦为寻求刺激,驾驶无牌照的“雅马哈”牌R1 型摩托车,违反禁令标志指示,由北京市东城区玉蜓桥出发,仅用时13 分43 秒绕行二环主路外环一周,超过规定时速50%以上,且多次违反禁行标线指示变道超车,摩托车迈速表显示最高时速达237km/h。至于行为是否产生了紧迫的危险、行为人的主观心理如何,在所不问。不过,行为标准说对于危险驾驶罪的罪过形式,又存在故意说、间接故意说、规范过失说和严格责任说的观点纷争。

(一)故意说及其存在的问题②案情:被告人庞某钦为寻求刺激,驾驶无牌照的“雅马哈”牌R1 型摩托车,违反禁令标志指示,由北京市东城区玉蜓桥出发,仅用时13 分43 秒绕行二环主路外环一周,超过规定时速50%以上,且多次违反禁行标线指示变道超车,摩托车迈速表显示最高时速达237km/h。

故意说的主要理由是,刑法第133 条之一是第133 条的特别类型,刑法第133 条是第115 条第2款的特别类型。刑法第133 条之一和第133 条不是第114 条和第115 条第1 款的特别类型。因此,飙车、醉驾只能适用刑法第133 条之一。但是,该论又认为醉驾致人伤亡,且对伤亡结果有故意的,可以成立第115 条第1 款之以危险方法危害公共安全罪。[2]56-57将刑法第133 条之一与第114 条视为法条对立关系,并无不妥,但其矛盾又显而易见。该说一方面认为危险驾驶行为不能适用刑法第114 条,另一方面又认为危险驾驶行为致人伤亡且达到故意程度的,可以适用刑法第115 条第1 款。这意味着故意危险驾驶行为虽然不能构成以危险方法危害公共安全罪的基本犯,却可以成立该罪的结果加重犯。但根据通说,基本犯是结果加重犯存在的前提。[3]184因此,构成以危险方法危害公共安全罪结果加重犯的危险驾驶行为,必然先行构成了该罪的基本犯。可见,根据法条对立关系排除故意危险驾驶行为适用刑法第114 条的法理依据并不充分。

(二)间接故意说及其存在的问题

在间接故意说看来,危险驾驶罪的罪过形式只能是间接故意,刑法第114 条规定的危险方法应当包括危险驾驶行为。[4]这意味着两罪之间存在法条竞合关系,由此排除作为普通法的刑法第114 条的适用。该说存在的问题有二:其一,立论缺乏周延性。该说一方面认为危险驾驶行为一律适用刑法第133 条之一,另一方面又将危险驾驶罪的罪过心理限定于间接故意犯。这样,对于直接故意和过失危险驾驶行为该当何论,不得而知。其二,与间接故意的通说不相符合。间接故意犯罪的成立以造成法定危害结果为必要,即间接故意只能是实害犯,不能构成危险犯。①不过通说似乎并未彻底坚持“无结果即无间接故意犯罪”的立场,认为危险犯也可出自间接故意。其三,法条竞合关系说的理由并不充分。因为法条竞合关系并非绝对排除普通法的适用,当普通法重于特别法时,应当适用普通法。

(三)规范过失说及其存在的问题

在规范过失说看来,无论行为人事实上出于故意还是过失,均应当规范性地评价为过失抽象危险犯,故意危险驾驶行为没有必要论以危险方法危害公共安全罪。主要理由是:其一,要求司法机关在所有醉驾案中判定行为人对醉驾的抽象危险出于过失或者故意,在绝大多数情况下不可行。其二,故意或者过失醉驾行为的罪责程度并无实质性差异。在实务上,将故意危险驾驶行为论以危险驾驶罪为宜,极少数对公共交通安全构成具体危险的,才可能按以危险方法危害公共安全罪论处。[5]57-63该说实际上认为故意和过失危险驾驶行为均可构成本罪,可谓复合罪过说。该说存在如下问题:第一,所谓“无论出于故意还是过失的心理事实均应评价为过失危险犯”及“故意或者过失醉驾行为罪责程度并无实质性差异”的说法,实际上否定了主观要件的刑法意义,有客观归罪之嫌。第二,尽管该说认为故意危险驾驶行为没有成立以危险方法危害公共安全罪的必要,但又认为极少数故意危险驾驶行为可论以以危险方法危害公共安全罪。其矛盾之处,不言自明。第三,以“在绝大多数情况下不可行”为由放弃对危险驾驶罪的事实心理认识,其法理依据并不充分。尽管罪过心理的查明向来是刑法理论与审判实务中的一项难题,而解决的路径应当是疑罪从无、疑重从轻,而不应以规范法律的概念来取代或者回避罪过心理的认定。

(四)严格责任说及其存在的问题

严格责任说认为,危险驾驶罪的罪过属于严格责任,没有必要认定故意还是过失;该说同时对过失说提出四点质疑:其一,根据生活常识,行为人认识到自己在醉酒驾驶,对危害后果要么是希望要么是放任,怎么可能是过失?其二,根据刑法第14 条和第15 条规定,罪过的认识因素必须限定在危害结果上,而不是危险状态上。其三,过失说不符合危害结果是过失犯罪构成要素的共识。其四,过失以危险方法危害公共安全罪的成立以造成危害结果为必要,只产生危险的,不构成犯罪。危险驾驶行为与危险方法并不具有相当性,因而立法者才赋予危险驾驶罪轻刑。[6]该说面临的问题如下:其一,该论实际上将罪过的司法认定规则与法定的罪过形式混为一谈。严格责任是针对故意犯中明知心理的认定所设定的一项司法认定规则,而罪过形式是指刑法所规定的主观心理状态。不论是严格责任还是普通责任,都是以法定罪过心理的事实存在为前提的。严格责任并非否定罪过的意义,而是采取推定的方式来认定罪过心理。例如,根据相关司法解释,②参见2013 年最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于依法惩治性侵害未成年人犯罪的意见》第19 条。认定奸淫幼女主观明知问题的总原则是,应当认定行为人“明知”对方是幼女。[7]这一解释具有严格责任的特征,但仍以行为人具有明知心理为前提。其二,“所谓依据生活常识不可能存在对抽象危险持过失心理”的说法,未免失之武断。因为交通肇事行为包括故意醉驾行为和过失醉驾行为。[8]106根据通说和相关司法解释,在醉驾致人伤亡案中行为人对危险持放任或者希望心理的,构成以危险方法危害公共安全罪;持过失心理的,成立交通肇事罪。可见,在司法实践中并非不可能存在过失危险驾驶情形。其三,该说一方面认可过失以危险方法危害公共安全罪的危险方法可以产生具体危险或者抽象危险,另一方面又认为过失危险驾驶行为与危险方法不可能具有相当性。其实这是对“相当性”的一种误解。因为危险的相当性是纯客观的判断,无需考虑主观因素,过失危险方法完全可以产生与故意危险方法相当的危险。刑法第115条第2 款规定的危险方法与爆炸、失火、决水、投放危险物质具有相当的危险性。[5]55-56过失危险行为通常不以犯罪论处,并非因为缺乏危险的相当性,而是因为过失心理的主观恶性明显小于故意心理。其四,刑法第14 条和15 条的完整表述是“危害行为会发生或者可能会发生危害社会的结果”,即危害结果发生的可能。因此,所谓“认识因素不应限定在危险状态上”的法律依据并不充分。其五,过失说并非不符合危害结果是过失犯构成要素的共识。刑法原则总有例外,只要不违背设立原则的初衷,就应当承认这种例外。[9]无结果即无过失犯罪原则同样也是刚性与柔性、原则与例外的统一。其实,危险驾驶罪的微罪模式就是我国刑法分则中的一个例外。

二、关于危险标准说的反思

危险标准说关于危险驾驶罪的罪过形式,存在故意说、复合罪过说和过失说三种不同见解。

(一)危险标准说的不同见解及评析

故意说以危险驾驶罪为故意犯为立论前提,并认为危险驾驶罪是抽象危险犯,以危险方法危害公共安全罪是具体危险犯。[10]危险驾驶行为产生具体危险的,应认定为构成以危险方法危害公共安全罪。[11]实务中也有持危险标准说的判例。例如,在“陈某建毒驾追逐竞驶案”中,法院以陈某建吸毒后驾车危及不特定多数人的人身、财产安全为由,认定为以危险方法危害公共安全罪。①案情:被告人陈某建驾车途中,在一高速公路服务区停车吸食毒品。当日23 时许,陈某建驾车行至上海市曲阳路、中山北二路时,遇公安人员设卡例行检查。陈某建拒不接受检查,驾车闯卡逃逸,公安人员驾驶警车进行追截。陈某建连续闯红灯,在非机动车道逆向快速行驶,碰撞道路隔离栏,并剐倒一名行人,后被追截的警车碰撞仍不停车,在撞碎一面包房玻璃墙后弃车逃跑。次日,陈某建向公安机关投案。

复合罪过说认为,醉酒型危险驾驶罪的罪过既可以是故意也可以是过失,要将故意醉驾行为认定为以危险方法危害公共安全行为,必须在行为性质及危险程度方面具有等价性。危险犯之“危险”是抽象的还是具体的,取决于是否需要对危险大小进行判断。具体危险是紧迫的、高度的,抽象危险不区分紧迫、高度与否。[8]105-106

过失说认为,醉驾型危险驾驶罪为过失的抽象危险犯,如果危险驾驶行为产生了公共危险,应认定为以危险方法危害公共安全罪。[12]换言之,产生抽象危险的过失危险驾驶行为适用刑法第 133 条之一,产生具体危险的故意危险驾驶行为适用刑法第114 条。

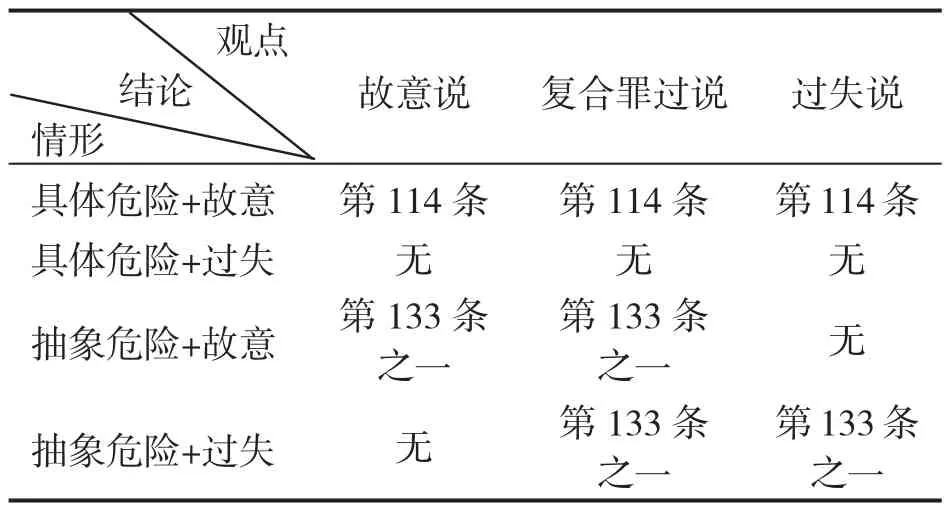

根据危险的类型和罪过形式,可将危险驾驶行为分为四种情形:具体危险的故意危险驾驶和过失危险驾驶,抽象危险的故意危险驾驶和过失危险驾驶。而危险标准说的三种观点均以危险驾驶罪为抽象危险犯为立论前提,因而遗漏了具体危险的过失危险驾驶情形;同时,故意说遗漏了抽象危险的过失危险驾驶情形,过失说则遗漏了抽象危险的故意危险驾驶情形。如表1 所示:

表1 危险驾驶的情形及危险标准说的观点汇总表

此外,复合罪过说还存在两个问题:其一,该说一方面认为要将故意醉驾行为认定为以危险方法危害公共安全罪,必须保证行为危险程度方面具有等价性;另一方面又认为危险是抽象还是具体不取决于危险本身的大小,这其实又否认了危险程度是危险驾驶行为刑法适用的标准。其二,该说认为危险驾驶罪可以是故意犯也可以是过失犯,这实际上否定了主观要件的刑法意义。

(二)危险标准说的立论前提并不成立

实际上,危险标准说的立论前提有二:一是危险驾驶罪是抽象危险犯,以危险方法危害公共安全罪属于具体危险犯;二是行为产生的危险是否具有刑法第114 条要求的危险的相当性,是区分具体危险犯与抽象危险犯的标准。然而,根据危险驾驶罪的立法本意及公共危险犯理论,以上两个立论前提并不成立。

首先,危险驾驶罪并非单纯的抽象危险犯,实际上包括抽象危险犯和具体危险犯两种情形。理由如下:其一,刑法第133 条之一第(四)项中“危及公共安全”的情形当属具体危险犯的规定。因为刑法分则中的“危及公共安全”是具体危险犯的表达。如刑法第130 条非法携带枪支、弹药、管制刀具、危险物品危及公共安全罪是具体危险犯[13]717,其成立要求足以危及公共安全[3]351。其实,危险标准说中的个别论者也认可刑法第 133 条之一第(四)项规定的是具体危险犯。[13]727其二,刑法第133 条之一第(一)项规定的追逐竞驶情形,实际上也属于具体危险犯。因为“情节恶劣”与否主要取决于行为是否危及公共安全。虽然有的论者认为,情节恶劣是对处罚范围的限制,非衡量危险现实化与否的标准。[14]但是,判断是否“情节恶劣”,应当从危害程度以及后果等方面进行认定。[3]357可见,情节恶劣的限制处罚功能与衡量危险现实化之间并非相互排斥。

其次,抽象危险犯并不排斥紧迫的危险。危险标准说以危险是否紧迫作为抽象危险犯与具体危险犯的区分标准,其法理依据并不充分。理由如下:其一,危险标准说只说明了具体危险犯的成立要求紧迫的危险,并未明确抽象危险犯能否是紧迫的危险。其实,固然具体危险犯一定是紧迫的危险,但抽象危险犯并不排斥具体危险。大陆刑法理论中的抽象公共危险是指具有符合构成要件的事实,就能推定会发生危险;具体公共危险是指在构成要件上必须发生法定的公共危险。[15]抽象公共危险罪不以事实上业已发生危险,方具有应刑罚性。而在具体公共危险罪的构成要件要素中,刑法设有“致生公共危险”的构成要件要素。司法者对于这类公共危险罪必须逐一判断是否真有具体的公共危险。[16]概言之,具体危险是现实的危险,而抽象危险则是未必的危险。例如,生产、销售有毒、有害食品罪为抽象危险犯,但即使产生了紧迫危险,也同样构成本罪。同理,将危险驾驶罪理解为抽象危险犯,也不排斥该罪会产生紧迫的危险。其二,危险标准说中的部分论者实际上并未否认紧迫的危险可以成立抽象危险犯。例如,刑法第133 条之一第(一)项规定的是抽象危险犯,其中情节恶劣的认定标准是追逐竞驶行为的危险程度。如果发生了具体的公共危险,就能得出情节恶劣的结论。[13]725-726再如,上述所谓“抽象危险犯中的危险不区分紧迫、高度与否”,意味着不论危险紧迫与否,均可成立抽象危险犯。

三、危险驾驶罪为过失危险犯的提倡

相对而言,将危险驾驶罪的罪过形式理解为过失,更合乎立法本意和宗旨。理由如下:

(一)过失说的可取性并未受到根本质疑

首先,复合罪过说、规范过失说和严格责任说都事实上都不否认危险驾驶罪可以由过失构成。其次,有的故意说论者实际上已倾向于过失说的立场。例如,危险驾驶行为具有与放火、爆炸等相当的具体危险,行为人对该危险具有故意的,应当定为以危险方法危害公共安全罪。[13]728这一论断的逻辑结论是,如果行为人对公共危险具有过失的,应当以危险驾驶罪论。最后,在司法实务中也有持过失说的判例。例如,在“宝马女别翻本田撞飞路人案”中,检察官认为蒋某并不希望或放任这种后果的发生,因此不构成以危险方法危害公共安全罪,当以危险驾驶罪论处。①案情:蒋某驾车追赶时,在市公安局门头沟分局附近向右猛打方向盘别挤王某的本田CRV,致使两车相撞,本田车失控侧翻。同时,骑自行车经过此处的孙氏母女被失控的本田车撞飞。经鉴定,王某受轻微伤,孙氏母女均受轻伤,停放在路边的一辆本田思域车和一辆夏利车被撞损,路边的护栏被撞损。其实,未将本案定性为以危险方法危害公共安全罪的理由在于,蒋某对公共危险不具有故意的心理,言下之意,是出自过失心理。

(二)过失说符合危险驾驶罪的立法本意

罪过认定标准的前提性的问题是,以结果进行判断还是以行为进行判断;[8]107换言之,罪过心理是指行为实施与否的心理,还是指结果发生与否的心理,抑或二者兼有?根据刑法第14 条和第15 条的规定可知,罪过心理应当是指对危害结果发生与否的一种心理预判和态度。例如,交通肇事罪的过失是指行为人对严重后果的心理态度,至于违反交通运输管理法规的行为可以是明知而为。[3]354这样,需要进一步讨论的问题是,危险犯心理与实害犯心理的关联。根据罪过的立法本意,危险犯与实害犯的行为和罪过应当具有同一性。理由如下:

首先,危险心理与结果心理具有相同的刑法含义。刑法第14 条中的“会发生”与第15 条中的“可能发生”,均指结果发生的可能性②如果说“会发生”与“可能发生”之间存在区别,充其量也只是危害结果发生概率的差异。;同时,结果发生的可能性也可以理解为结果发生的危险,因为危险一词本身就是指有遭受损害的可能性。可见,危险心理和结果心理均是针对结果发生可能性而言的。因此,一切罪过心理都可以理解为,行为人对危害结果发生的可能或危险所具有的认识与意志心理。具体而言,抽象危险犯的罪过是针对抽象危险的心理,具体危险犯的罪过是针对具体危险的心理,实害犯的罪过则是针对危害结果发生可能性或危险的心理。

其次,根据基本犯是结果加重犯存在前提这一通说,结果加重犯的行为就是基本犯的实行行为,基本犯与结果加重犯的关系亦可理解为危险犯与实害犯的关系。因此,危险犯的行为也就是相对应的实害犯行为。行为的同一必然要求罪过心理的同一。如刑法第115 条第1 款规定的实害犯是由刑法第114 条规定的危险方法构成的,刑法第115 条第2 款规定的过失实害犯是由过失危险方法构成的。同理,交通肇事罪是危险驾驶罪的结果加重犯[2]57,作为基本犯的危险驾驶罪,其行为也应限于过失行为。如果行为人对危险驾驶行为的具体危险具有故意,应认定以危险方法危害公共安全罪[13]728。此外,危险犯和实害犯的罪过心理的同一性还表现在形成时间的同一。根据行为与责任同时存在原则,不论是危险犯的危险心理还是实害犯的结果心理,均是指危害结果发生前行为人对危害结果发生可能性的心理预判和态度。虽然实害犯以危害结果的发生为成立条件,但其罪过心理并非是指危害结果发生后的主观心理,而是指在危害结果发生前行为人对该结果的预判与心态。

综上,故意危险驾驶行为构成以危险方法危害公共安全罪(其中,未造成严重后果的适用刑法第114条,造成严重后果的适用刑法第115条第1款);过失危险驾驶行为未造成严重后果的构成危险驾驶罪,造成严重后果的构成交通肇事罪。如图1 所示:

(三)过失说符合危险驾驶罪的立法宗旨

第一,过失说符合危险驾驶罪的微罪立法宗旨。危险驾驶罪成为微罪的立法缘由,唯有从主观恶性不大才能得到合理解释。事实上,危险驾驶行为对道路交通安全构成的危险完全可能达到刑法第114 条规定的危险程度。如果将危险驾驶罪理解为故意犯,意味着作为微罪的危险驾驶罪与作为重罪的以危险方法危害公共安全罪可以具有相同的危险性和主观恶性,基于罪责刑相适应原则虑,这将难以解释危险驾驶罪的微罪立法宗旨。实际上,法定刑轻微只是危险驾驶罪之“微罪”的外在表现,过失犯才是本罪成为“微罪”的原因所在。

第二,过失说符合危险驾驶罪作为交通肇事罪前置性罪名的立法宗旨。从法条关系来看,刑法第115 条第1 款的前置性条款是第114 条,而该条是故意具体危险犯。由于危险驾驶罪包括抽象危险犯的情形,所以本罪不可能成为第115 条第1 款的前置性条款,其对应的实害犯只能是交通肇事罪。从法条所处的位置来看,危险驾驶罪作为刑法第133条之一,表明两罪是危险犯与实害犯、基本犯与结果加重犯的法条关系。①危险犯能否成为结果加重犯的基本犯,在学理上不无分歧。肯定论认为,基本犯不是结果犯,也可以成立结果加重犯,只要行为符合基本犯罪构成要件,即具备结果加重犯的前提条件。因此,交通肇事罪决定了作为其前置性罪名的危险驾驶罪必然是过失犯。从法定刑来看,危险驾驶罪与以危险方法危害公共安全罪之间的法定刑跨度较大。如果认为危险驾驶罪是故意危险犯,将无法形成法定刑的合理衔接。

第三,刑法第114 条并不排斥故意危险驾驶行为。通说认为驾车故意冲撞人群、服用药品驾驶车船等危险驾驶行为足以危害公共安全的,可以成为刑法第114 条规定的其他危险方法。[3]334-335而危险驾驶行为与上述危险驾驶行为的社会危害性程度并不必然存在差异。因此,没有理由将故意危险驾驶行为排除在刑法第114 条的适用之外。

第四,过失说符合危害公共安全罪的立法模式。刑法分则对于故意危险行为,采取处罚危险犯和实害犯的双罚模式,如刑法第114 条和第115 条第1 款之规定;对于过失危险行为采取处罚实害犯的单罚模式,如第115 条第2 款之规定。由于故意危险驾驶行为具有危害公共安全的相当性和主观恶性,理应采取处罚危险犯和实害犯的双罚模式。因此,故意危险驾驶行为应适用刑法第114 条之规定。这样,留在刑法第133 条之一第1 款中的危险驾驶行为,应当只限于过失危险驾驶行为。