交通肇事逃逸致人死亡因果关系实证研究

龙健宁

(清华大学,北京 100062)

一、问题的提出

交通肇事罪的案件数量极多,[1]属于常见的刑事犯罪种类。《刑法》明确地在第133 条的罪状设定中将“因逃逸致人死亡”(以下简称“逃逸致死”)规定为一种特殊的加重情形。但是,在检索中国裁判文书网后发现,相较于普通的交通肇事罪,“逃逸致死”这类案件的数量却极少,《刑法》133 条第3 款被虚置。而在这少量的“逃逸致死”案例中,针对相同的法律问题,各法院审判标准又很不统一,出现了诸多同案异判的情况。究其根源,是“逃逸致死”的因果关系问题没有得到统一有效的解决。

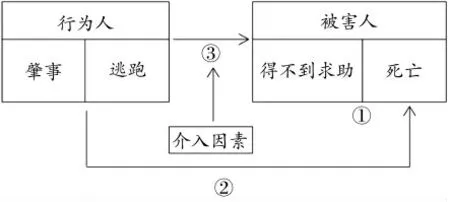

在司法实践中,判断刑法因果关系时遭遇困难最多的是交通肇事罪。而该罪中的“逃逸致死”情形受最高的量刑档次的规制,因果关系链条较前两款更长,其他因素介入的可能性则更高,因而判断的难度更大。结合因果关系相关理论知识和司法实践的现实情况,以及司法解释对于“逃逸致死”的定义①《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第5 条:“因逃逸致人死亡”,是指行为人在交通肇事后为逃避法律追究而逃跑,致使被害人因得不到救助而死亡的情形。,笔者建构出“逃逸致死”因果关系的模型图:

由图1 可知,在数量上,“逃逸致死”所涉因果关系不止一个。行为人与被害人之间、行为人与被害人项下的两个栏目之间都具有因果关系。提炼图1 的主要依据是司法解释对“逃逸致死”的定义,即“行为人在交通肇事后为逃避法律追究而逃跑,致使被害人因得不到救助而死亡的情形”。但与司法解释有所不同的是,在“行为人”项下未加入“为逃避法律追究”一栏,这是因为本文认为“逃逸致死”中“逃逸”的含义是“逃避救助义务”。

图1

刑法对肇事后逃逸加重处罚,目的是促使行为人在肇事后救助被害人,而并非让行为人接受法律追究。在发生交通事故的场景下,救助被害人比追究肇事者的法律责任更为紧迫和重要,这种价值排序符合交通肇事罪保障公共安全的立法目的,也符合刑法“以人为本”、保障人权的宗旨。而且,刑法之所以规定对自首从宽处罚,就是因为犯罪后逃逸是犯罪人的理性,不能期待行为人犯罪后留在原地或者向司法机关投案。相反地,行为人不逃跑但也不救助被害人的行为应被认定为逃逸。这种过度冷漠的行为具有法益侵害性,而且对其加以惩罚也并不超出国民的预测可能性,“逃逸”一词可以涵盖对作为义务的背离与违反。另外,只有坚持“逃避救助义务说”才能够稳定规范性期待,即使所有参与到现代交通系统中的人都能预见到自己的生命健康会得到兜底性地保护。

反观“逃避法律追究说”,其优势在于妥当处理肇事者由于其他各种“逃避法律追究”以外的原因离开事故现场的情形,例如被害人家属情绪激动,向行为人施暴,行为人为保障自身安全离开现场。该学说在此情形下提出,由于行为人没有逃避法律追究的目的,该行为不属于逃逸。但实际上,“逃避救助义务说”对此类情况也能作出合理解释,即行为人虽然有救助义务,但此时没有作为可能性,不属于逃避救助义务。综合来看,“救助义务说”更符合《刑法》133 条第三款的立法目的,因此,在图1 中,“行为人”项下未加入“为逃避法律追究”一栏。而且,由于《刑法》133 条第三款只适用于致人死亡的情形,故而“逃避法律追究说”以某些案例仅有财产损害而无人需要救助为由的反驳就当然无法成立了。

在《刑法》133 条第二款规定的一般交通肇事逃逸的情形中,若被害人当场死亡,行为人自然没有救助义务,此时,对逃逸含义的解释可采“逃避法律追究说”。有学者指出,从立法逻辑上讲,同一部法律、同一个条款中的同一个汉语词汇,理所应当作出同一性解释。但实际上,一词多义是刑法的正常现象,如抢劫罪中的暴力与暴力干涉婚姻自由罪中的暴力便不能做同一性解释。

回到图1 的结构,“逃逸致死”中所涉因果关系并非是扁平化的线性关系,而是立体的、有层级的模型,既包括了相同主体的不同行为之间的因果关系,也包括了不同主体之间的因果关系,还包括了外来介入因素。以因果关系所涉主体为分类标准,本文结构划分如下:首先,讨论同一主体内的因果关系,即被害人得不到救助与其死亡之间的因果关系。提出并非被害人得到任何救助都能否定因果关系的成立,救助需要具有主体限定性、及时性、持续性的观点。其次,对跨主体的情况加以讨论,即行为人肇事与被害人死亡的因果关系,主张只要行为人肇事后被害人没有当场死亡,则在法律上推定被害人有生还的可能,除非有相反证据证明被害人必死无疑。最后,讨论主体不确定的介入因素,如何作用于因果关系,论证“二次碾压”等情况并不必然阻断因果关系。

二、被害人得到救助不必然阻断逃逸致人死亡的因果关系

由司法解释对于“逃逸致死”的定义可知,“得不到救助”是判定“逃逸致死”成立与否的关键。对“被害人因得不到救助而死亡”进行平义的文理解释,所得的解释结论显然是:“在‘逃逸致死’的案件中,被害人从始至终没有得到任何形式的、来自任何人的救援和帮助,最终死亡。”

但这样的解释结论与司法实践相差甚远。本文从中国裁判文书网检索并整理出89 个“逃逸致死”的案例作为实证研究的基础①裁判文书网中的收录的文书数量大,整体上网率较高。且刑事案件的上网率高于民事案件,而以交通肇事罪为代表的一般刑事案件的上网率又高于职务犯罪等敏感刑事案件。因此,就交通肇事罪来说,裁判文书网可以被视作有很高完整度的数据库。案例检索的步骤如下:第一步,将关键词:“交通肇事”“逃逸致人死亡”“得不到救助”等进行组合并在裁判文书网中进行检索,下载所有包含关键词的文书。第二步,从中逐个筛选,剔除重复之后,最终得到被判定为“交通肇事罪逃逸致人死亡情形”的案例(即有效案例)。第三步,根据符合法定情形的裁判文书增加关键词:“二次碾压”“溺死“等,并逐个筛选,剔除重复,新增有效案例。第四步,检查验证,查漏补缺。在北大法宝等其他数据库中检索,未发现新案例。最后总计得到被认定为逃逸致人死亡的案例共89 份,能够起到比照、参考、借鉴意义的样本65 份左右,实证研究的总样本容量约为150 份。实际上,交通肇事罪之中,逃逸致人死亡的案例比例本来就极小,在尽量穷极裁判文书网上的有效数据之后,可以认为现有数据为一定意义上的“全样本”,具有分析讨论的价值。。其中,39 个案例中的被害人都得到了不同程度的救助,比例高达44%。救助的具体情形包括三类:第一类,医院医生对被害人进行抢救,但被害人因抢救无效死亡。第二类,路人为被害人拨打了报警电话或设置警示标志。第三类,肇事者为被害人拨打报警电话。由此可见,司法实践对“得不到救助”进行了扩大解释,换言之,对“救助”进行了限缩解释,即并非任何时间的、任何形式的、来自任何人的救助都能被评价为司法解释所规定的救助。这种解释具有合理性,总的来说,古典主义刑法观认为,预防是惩罚所产生的客观的伴随效果;而在功能主义刑法观中,社会预防效果是定罪和归责时直接考虑的因素,因而出现对不作为犯扩大适用的趋势。特别是在风险高度集中的现代交通系统,作为行为激励机制的刑法规范重要性不断提高。因此,有必要对“逃逸致死”中的“救助”进行更加明确的论证与限定。为此,本文从刑法解释论的角度提出救助应当具有主体限定性、及时性和持续性。

(一)救助应具有主体限定性

并非来自任何人的救助都能被认定为司法解释所规定的救助。救助的主体限定性,要求只有当行为人为施救主体,对被害人进行救援帮助时,才能认定被害人得到了司法解释中所规定的救助,进而才有可能阻断“逃逸致死”的因果关系。将救助的主体限定为行为人,理由如下:

第一,限定救助主体与罪责自负原则并不冲突。对救助者的身份加以限定意味着:第三人的救助行为,无涉于对行为人的法律评价。肇事人虽不能因为第三人的救助而减轻责任,但仍然是在对自己行为及其结果负责,并没有因为其他人的行为而受处罚。需要说明的是,讨论主体限定性的语境是“逃逸致死”,即死亡结果业已确定。倘若第三人救助被害人,避免了被害人死亡结果的发生,则不属于本文讨论的范畴。

第二,限定救助主体能够在很大程度上消除肇事人的侥幸心理——即使有第三人救助了被害人,也与行为人所受的法律评价无关。行为人欲免于被评价为“逃逸致死”,仅有对被害人实施救助这一种方式。如此能够有效减轻乃至消除行为人的侥幸心理,减少逃逸的发生。

第三,限定救助主体没有加重肇事人以外第三人的法律义务,对可能向被害人施以援手的其他人并无影响,不会阻碍第三人对被害人的救助。再加之消除了肇事司机的侥幸心理,综合来看加大了被害人得到救助的可能性,符合立法目的。

(二)救助应具有及时性

救助的及时性要求行为人在事故发生后的较短时间内对被害人进行救援和帮助。在受害者曾得到救助的39 件“逃逸致死”案件中,有18 份裁判文书对救助的及时性进行了直接的表述,即裁判理由中有被告人“抢救不及时”“救助不及时”,被害人“未得到及时救助”等语段。救助及时性是判断行为人是否履行救助义务的一个重要标准,理由如下:

第一,事故后拖延而不救助容易导致交通秩序进一步恶化,甚至诱发二次事故。因此,在客观上,救助及时与否是犯罪行为社会危害性大小的外在表现,应该作为定罪量刑时的重要参考。第二,事故发生后,时间就是生命,逡巡不前就是漠视生命。主观上,行为人对被害人救助的及时与否可以体现出行为人的人身危险性。第三,从立法目的来看,“逃逸致死”情形的设立是为了促使行为人对被害人进行救助,以避免出现被害人死亡的结果。而救助的及时性在一定程度上决定了救助的有效性,增大了被害人生还的可能性,减小了对健康的不利影响,要求救助具有及时性符合“逃逸致死”的立法目的。

救助间隔时间是判断救助及时性的重要指标。在作为总样本的89 份“逃逸致死”案件中,有12 件明确了事故发生起到被害人初次得到救助的时间间隔。在这12 件中,有5 件被评价为“抢救(送医)不及时”。在这5 例案件中,救助间隔时间从1 小时①参见安徽省金寨县人民法院(2014)金刑初字第00026 号刑事判决书。到7 个小时②参见江西省九江市中级人民法院(2014)九中刑一抗字第2 号刑事判决书。不等。平均间隔时间约为3小时(192 分钟)。司法实践对及时性的评价标准可供参考,但不宜强制以某个统一且具体的时点为标准,应结合案情具体分析。

除了救助间隔时间,救助的及时性还需要考虑具体个案中的诸多因素,如行为人自身的辨认控制能力与救助能力、被害人伤势、交通事故发生地的周围环境等。如行为人驾驶二轮机动车与他人发生碰撞之后,自己也倒地昏迷。行为人在苏醒后立即抢救受害者,但因行为人昏迷时间较长,导致被害人错过了治疗黄金时间而死亡。在这种情况下,不能仅以救助间隔时间作为判断救助是否及时的标准。

总之,救助具有及时性应符合主客观相一致的原则,即行为人主观上有第一时间救助的意图,客观上有救助的能力,并且在较短的救助间隔时间内救助了被害人。客观上是否具备救助的能力应当以一般人的认知为判断标准。因此,摩托车驾驶员昏迷一例中的行为人应被认定进行了具有及时性的救助。

(三)救助应具有持续性

救助的持续性,要求对被害人的救助从开始到结束不能中断,结束的时点为被害人脱离生命危险或者死亡。救助需要具有持续性,理由如下:

第一,与及时性类似,救助的持续性对救助的有效性有重大影响,中断的救助本身难以达到挽救被害人生命的目的。第二,半途而废的救助会耽误他人对受害者进行有效治疗的时间。第三,中途放弃对被害人的救助很可能使被害人感到极度无助与绝望,不符合人道主义的要求,其他国家的法律对于救助的持续性也有所规定。对于路人来说,除非先前的救助行为已为其创设了刑法上的义务,否则其中断救助只受道德谴责,不受刑法评价。而肇事司机的其先行行为创设了法所不容许的风险,因而其负有阻止危害结果发生的义务,倘若中断了对被害人的救助,就要接受刑法的负面评价。

关于救助的持续性,以下案例具有启发性:

甲驾驶两轮摩托车搭乘乙,在道路转弯处乙从车上摔落,躺在道路中央无法移动。事发后,甲与KTV 工作人员一起将乙搀扶至道路旁的KTV大厅椅子上,乙卧倒并呕吐。甲谎称乙醉酒,未向KTV 工作人员陈述乙坠地的事实。随后甲离开现场。乙一直昏迷不醒,但由于伤情不明,十小时后才被送往医院救治,后乙因颅脑受损抢救无效死亡①参见福建省莆田市涵江区人民法院(2017)闽0303 刑初456 号刑事判决书。。在该案例中,案发后甲马上将乙转移出危险的公路,避免随后来车的碾压,降低了危险,可以看作是甲对乙进行了具有及时性的救援与帮助。但由于其隐瞒乙的伤情并逃逸,甲对乙救助的持续性中断,致使乙错过了治疗时间,最终死亡。因此甲被法院认定构成“逃逸致死”,获有期徒刑七年。这一判决是正确的:救助必须具有持续性,对于受害者的救助行为必须一直持续直到其脱离生命危险,或者死亡。

救助主体限定性不排除医疗人员接手进行专业抢救。当救助的主体已经从行为人转为医疗人员时,行为人便完成了具有持续性的救助。由于医疗人员作为义务的来源与行为人不同,故有必要以专业医疗人员开始救助被害人为分界点,将救助被害人的持续性分为前后两个阶段。若救助行为在前一阶段内中断,行为人也不再采取其他积极救助措施,转身离开,救助行为就丧失了持续性。救助行为若在后一阶段中断,则不应将救助中断的不利后果归责于行为人。例如医务人员因被害人伤势过重而放弃对被害人的治疗,不能否定对被害人所受救助具有持续性,而应视为救助的终结。

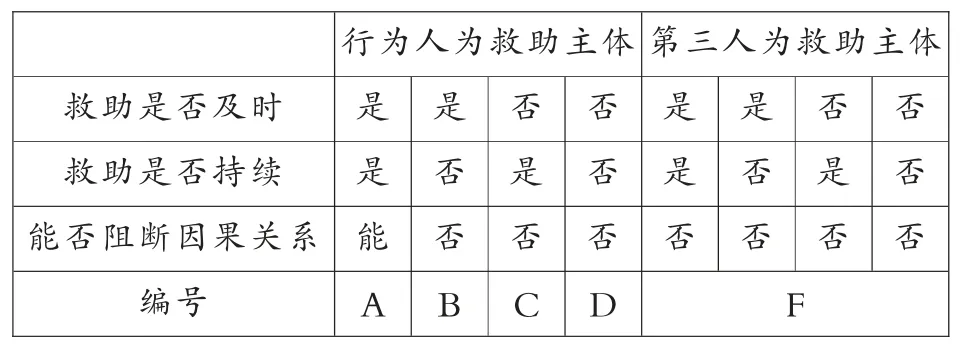

(四)救助三性的分析与应用

缺乏主体限定性、及时性或持续性的救助可以构成“逃逸致死”,有利于促使行为人更为有效地救助被害人,是对“逃避救助义务说”的肯定与细化。而该学说面临的重要问题之一是,当行为人救助被害人后又逃逸,被害人最终死亡,行为人是否成立逃逸致人死亡?此问题需分情况加以讨论(见表1):第一,行为人在事故发生后,故意左顾右盼,拖延时间,救助后逃逸,被害人死亡。此时救助不具有及时性,构成“逃逸致死”(见表1,C 列)。第二,行为人虽救助过被害人,但中途反悔,逃之夭夭,最后只留被害人在原地呻吟挣扎,不幸死亡。该种情况下,救助不具有持续性,构成“逃逸致死”(见表1,B 列)。第三,肇事后行为人积极报警,等待期间保护现场,抚慰伤者,待医疗人员将伤员接上救护车后,被害人佯装驾车跟随,随后逃逸。被害人被送交医疗人员后,救助的主体已经从行为人转为医疗人员,行为即使人离开,对受害者的救助也并未中断,救助具有持续性。即使其因抢救而无效死亡,也非因未得救助,因果关系被阻断,不构成“逃逸致死”,此时可以构成一般的交通肇事后逃逸(见表1,A 列)。第四,若救助主体是第三人,则不能阻断因果关系。如肇事人在事故后径直离开,路人救助了被害人,被害人不治身亡。此时的救助不满足主体限定性,行为人没有履行救助义务,可以成立“逃逸致死”(见表1,F 列)。

表1

然而,即使行为人没有实施及时、持续的救助,最终导致被害人死亡,有时也不被法院认定为“逃逸致死”。裁判理由类似于“行为人在场也不一定能阻却被害人死亡的发生,故死亡的结果与逃逸行为之间不存在因果关系①参见广东省佛山市中级人民法院(2018)粤06 刑终361 号刑事判决书。。”但是要证明救助后可以避免死亡结果发生,在绝大多数逃逸并发生死亡结果的案件中,都是无法采证或即使采证也不可能达到“排除合理怀疑”的。下一部分将分析讨论这一矛盾。

三、无法证明被害人有生还可能不必然阻断逃逸致人死亡的因果关系

根据责任主义,定罪处刑应以行为人的可谴责性为依据,而可谴责性来源于实施犯罪行为的可避免性。只有当行为人履行作为义务可以避免结果发生时,其不作为才能成立犯罪。故而,在行为人肇事后,被害人的状态是交通肇事罪中定罪量刑的重要依据。根据推理,凡“逃逸致死”案件,被害人都不是在肇事时当场死亡,否则只符合《刑法》133 条第二款,而不符合第三款。但此外,事故后被害人的状态需要被证明到何种程度才能认定行为人构成“逃逸致死”,仍是有较大争议的问题,而这却是每个“逃逸致死”案件都必须解决的。难以证明被害人得到救助就一定能避免死亡结果的发生,正是导致“逃逸致死”条款虚置化的重要原因之一。

(一)交通事故后被害人的三类状态

在总结大量“逃逸致死”的案件后,以各案中不同的证据材料所能达到的证明程度为区分标准,可将交通事故发生后被害人的状态分为三类:生死不明、确定未死亡、未死亡且有生还的可能。

第一类,在行为人肇事后,被害人生死不明。在此类情况中,证明被害人的状态的证据未形成完整清晰的证据链条,不能排除其当场死亡的可能性,不应认定行为人构成“逃逸致死”。举一实例加以说明:前车司机在夜里驾驶面包车将被害人撞倒在地后加速逃离现场,十多分钟过后,其他车辆再次碾压被害人,被害人死亡。法院认为该案件中前车符合“逃逸致死”的情形②参见四川省昭觉县人民法院(2018)川3431 刑初28 号刑事判决书。。但是,在法院认定以上事实的过程中存在以下疑点:首先,没有任何司法鉴定意见或视频资料能够证明被害人在第一次撞击后仍然有生命迹象;其次,行为人在撞人后立刻加速逃离,加之时间是晚上十点多,行为人和其他司机并不具备判断被害人生命体征的客观条件;最后,法院认定行为人撞击被害人的原因系“车速过快”,由此看来被害人当场死亡的可能性极高。故本案属于在行为人肇事后,被害人生死不明的情况。根据事实认定“存疑有利于被告”原则,应认定行为人当场撞死受害者,而不构成“逃逸致死”。

第二类,在行为人肇事后,被害人未死亡。达到该种证明程度的证据链条最为常见。用以证明被害人在行为人肇事后未死亡的证据有如下四种:第一,现场监控视频等视听资料,如视频资料显示行为人肇事后被害人尚有挣扎迹象③参见河南省濮阳市中级人民法院(2018)豫09 刑终206 号刑事判决书。;第二,司法鉴定意见或与其他证据结合,如司法鉴定意见直接证明行为人造成的伤害系非致命伤,此外,还有一种情况是司法鉴定意见证明被害人的死因,其他证据证明该死因并非行为人造成,综合运用证据,达到证明效果④参见广东省东莞市中级人民法院(2018)粤19 刑终132 号刑事判决书。;第三,被告人的供述,如其观察到在肇事后被害人仍有生命迹象⑤参见舟山市定海区人民法院(2017)浙0902 刑初165 号刑事判决书。;第四,医务人员的证言,能证明受害者被送往医院抢救,经抢救无效才死亡的事实⑥参见湖南省桃江县人民法院(2018)湘0922 刑初151 号刑事判决书。。以上四类证据常被用来证明被害人并非立即死亡,而且各类证据可能交叉综合运用。

第三类,在行为人肇事后,被害人未死亡,且有生还的可能。司法实践中能证明被害人有生还可能的证据类型较少,法院作出被害人有生还可能的认定,很大程度上依赖于司法鉴定意见,或是医院主治医生的证人证言。举一实例加以说明:交通事故司法鉴定中心鉴定意见认定,行为人驾驶车辆与被害人有碰撞接触,但未碾压被害人,不足以导致其立刻死亡,存在救治的可能。①参见重庆市江北区人民法院(2018)渝0105 刑初235 号刑事判决书。但要达到此种证明程度,要求较为严苛,考虑到不能排除某些特殊的致死情况,基本没有司法鉴定机构或医疗机构愿意证明被害人得到救助后能避免死亡结果的发生,在司法实践中也少有法院会作出像这样的明确认定。

(二)在被害人未当场死亡时,应推定被害人有生还的可能

有的法院认为,若被害人得到救助仍难以避免死亡的可能,则不应认定行为人“逃逸致死”,②参见江苏省宜兴市人民法院(2016)苏0282 刑初387 号刑事判决书。该法院认为:“现有证据不能排除被害人当时被撞成重伤且濒临死亡的状态,即使得到救助仍难以避免死亡的可能,公诉机关未能排除上述合理怀疑,现有证据亦不能得出被害人系被告人肇事后逃逸致其得不到救助而死亡的结论。”类似的判决还有广东省东莞市第二人民法院(2017)粤1972 刑初520 号刑事判决书等。即要求证据的证明程度符合上述第三种情形。实际上,这样的观点有失妥当。要证明被害人的死亡与被告人肇事逃逸有因果关系,只需要证明被害人没有在事故发生后当即死亡,不需要证明被害人有生还的可能。理由如下:

第一,未当场死亡的被害人有生还的可能不仅是符合现代医学发展的论断,也是符合立法本意的推断,否则法律没有必要规定行为人的救助义务。第二,虽然从单纯的逻辑推论上来说,“得不到救助”构成被害人“死亡”原因的条件是被害人未死亡且有生还的可能。但实际上,未系统学习医学知识的法官根据证据所认定的“即便得到救助也会死亡”不具有专业依据,即便是专业的救援人员、医护人员也不能否认众多“医学奇迹”的客观存在。第三,实证统计数据显示,“逃逸致死”事故中的被害人的死因多有外源性特征,近60%案件中的被害人是在昏迷或丧失行动能力后死于随后来车的“二次碾压”,余下的多是由于失血过多、呼吸受阻而死。救助被害人的难度并不大,甚至很多时候,只需要把被害人拖动几米,或用单车设置路障,被害人就可以幸免于难。所以,只要被害人未当场死亡,就不必要再去证明其有生还的可能。第四,从刑事证据科学的角度考虑,不需要证明被害人有生还的可能符合证据科学的原理,要证明被害人有生还的可能难度极大。这是因为“逃逸致死”案件中的被害人最终都已死亡,要求鉴定机构或医院出示证据证明已经死亡的被害人在过去的某一时点有生还的可能,既浪费资源,又难以达到证明效果。易言之,司法鉴定等证据可以解决“过去发生了什么?”以及“现在是什么样?”,但难以回答“过去的将来会发生什么?”即便作出了“有生还可能”的鉴定,也是根据鉴定材料作出的主观推断,不是客观的鉴定结果。

所以,应当通过法律推定被害人有生还的可能,从而解决因果关系中所遇到的问题。只要有证据证明被害人没有当场死亡,则在法律上认定被害人有生还的可能,进而推定行为人履行义务就可以避免结果发生。这符合现代医学的发展趋势,符合“逃逸致死”条款的立法目的,符合司法实践的具体情况,而且不排除推定被相反证据推翻的情况,因此没有剥夺被告人的辩护权。倘若有证据证明被害人确实得到救助也没有生还的可能(如证据表明事故已致使被害人头盖骨碎裂脑组织溢出),则可阻断行为逃逸与被害人死亡之间的因果关系。

推定被害人有生还的可能与“存疑有利于被告”原则并不冲突。“存疑有利于被告”原则是指事实存疑时不能采信可能具有的不利于被告的事实。推定被害人有生还的可能是对“逃逸致死”有关法律疑问的解释,旨在回答证据需要证明到何种程度才能认定具有结果回避可能性。虽然在客观上可能会产生对被害人不利的效果,但是并不违背“存疑有利于被告”原则。如果说法律解释目标是有利于被告,则意味着只有缩小解释是可取的,其他解释方法都得舍弃,但这显然是不可能的。

但在实践中,纵使行为人未救被害人,被害人也明显可能生还,有些法院却不认定行为人构成“逃逸致死”。如以下实例:在乙摇摇晃晃地过马路时,甲驾车躲闪不及,左前后视镜将乙挂倒在地,乙在原地挣扎,甲逃逸。随后丙驾车碾压乙,乙死亡。就此,有法院认为:被害人的死亡是介入因素导致的,肇事逃逸与被害人死亡结果之间不具有必然因果关系。接下来,本文将对此类问题加以分析与讨论。

四、行为人逃逸与被害人死亡之间的介入因素的判断及影响

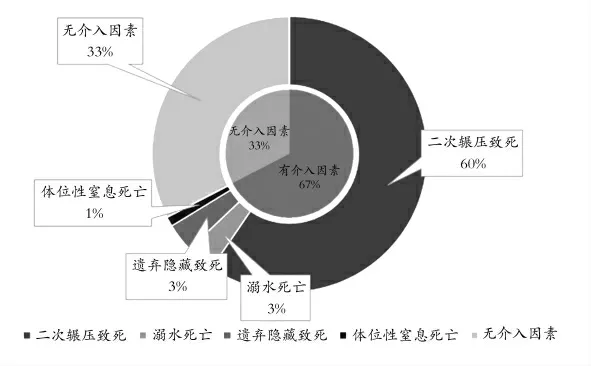

在无介入因素的情况下,“逃逸致死”案件中被害人常见的死因有:失血过多而死、昏迷而死、创伤性休克而死等。而在有介入因素的情况下,被害人的死因常有:被随后来车“二次碾压”致死、被撞入水中溺水而死、被撞到墙边形成限制性体位窒息而死等。有介入因素不必然阻断因果关系。

(一)介入因素不必然阻断逃逸致人死亡的因果关系

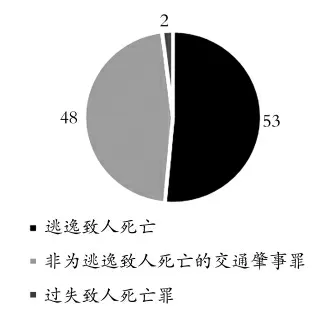

统计结果显示,在法院认定的“逃逸致死”案件中,被害人的死亡系由介入因素所导致的情形占比67%。在这些介入因素中,绝大部分是“二次碾压”(见图2)。首先,所谓“二次碾压”是指前车肇事后逃逸,且由于前车的肇事行为,被害人遭到其他车辆的再次碾压最终死亡。其刑事责任主体是前车驾驶人,后车驾驶人的法律责任在此暂时不予讨论。其次,“二次碾压”包括被害人遭到多车碾压的情形,涉事交通工具的数量不限于两辆。再次,所谓“碾压”包括其他足以损害被害人生命或健康的身体接触,比如撞击、拖挂等,不限于车辆从被害人身上驶过。

图2 有二次碾压特征的案件定性结果统计图

为进一步探讨二次碾压情形与“逃逸致死”认定之间的关系,在裁判文书网检索关键词“二次碾压”“二次碾轧”“后车碾压”,并进行案例筛选后,得到符合上述“二次碾压”定义的,又不构成“逃逸致死”的案例50 个(见图3)。同具有“二次碾压”特征的案件判决不同,形成了典型的“同案异判”情况。此类案件基本案情是,甲驾车撞倒了乙,甲逃逸,随后丙驾车再次从乙身上驶过,乙身亡。对此,有的法院判决甲成立“逃逸致死”,因为该行为符合司法解释的规定;有的法院认为乙死亡不是由于甲逃逸这一原因直接导致的,属于多因一果,甲不构成“逃逸致死”①参见山西省长治市中级人民法院(2017)晋04 刑终246 号刑事判决书。;有的法院认为乙是否当场死亡存疑,故不能认定乙是因得不到救助而死亡。②参见四川省成都市龙泉驿区人民法院(2017)川0112 刑初755 号刑事判决书。该法院认为:“被害人的死亡是由于其他因素的介入而致,并非因被告人逃离现场得不到救助这唯一原因所致,因此被告人交通肇事后逃逸与被害人死亡结果之间不具有必然因果关系,从而不能认定为因逃逸致人死亡。”

图3 “逃逸致死”案件中介入因素统计图

抽象来看,在“二次碾压”情形中,行为人不被认定为“逃逸致死”的理由有三大类情形。第一类,认为“二次碾压”属于外来介入因素,被害人死亡系多因一果,并非单纯由于被告人逃离现场而得不到救助所致,由此否认存在必然的因果关系③参见山西省长治市中级人民法院(2017)晋04 刑终246 号刑事判决书。。第二类,认为具有“二次碾压”特征的案件不符合“逃逸致死”的定义,如行为人不是为了逃避法律追究而逃跑。此类案件的典型表现是:行为人未意识到自己已经碰撞了被害人,或者意识到可能碰撞被害人,下车查看后未发现被害人而离开,被害人遭受到后车的“二次碾压”或溺水身亡①广东省乐昌市人民法院(2017)粤0281 刑初89 号刑事判决书。。由于行为人根本没有认识到自己需要履行救助义务,因此不存在逃避该义务的可能。第三类,是具体案件的证据存在争议,或有其他客观原因,如前车行为人没有救助的客观条件。此类案件的典型表现是前车撞击被害人之后,在极短的时间内,被害人被后车再次碾压②参见河南省驻马店市中级人民法院(2018)豫17 刑终541 号刑事判决书。。诚然,第二类与第三类“二次碾压”情形不能被认定为“逃逸致死”。但针对第一类情形的观点有待商榷,即“二次碾压”不能直接否定“逃逸致死”的因果关系,理由如下:

1.行为人的肇事逃逸是被害人死亡的起始原因,根据“想象不存在”公式,倘若前车未肇事逃逸,被害人死亡结果就不会发生。行为人的逃逸是被害人死亡的必要条件,符合“条件说”的要求。

2.肇事逃逸与被害人的死亡结果之间存在相当因果关系。表现为:

第一,行为人肇事逃逸后,被害人处在公共道路这种风险极高的空间内,其肇事逃逸行为蕴含了极高的致死可能性。

第二,事故发生后,类似于“只有我有可能撞击被害人,其他人绝不可能再次撞击被害人”的想法只能被视为行为人的侥幸心理。行为人根据驾驶员所受训练以及其应有的基本常识,必然能意识到被害人正处于危险状态,有再次发生事故的可能。同时,依据一般社会观念也能够判断被害人在原地将有被随后来车碾压的危险,故此介入因素并非是异常的介入因素。

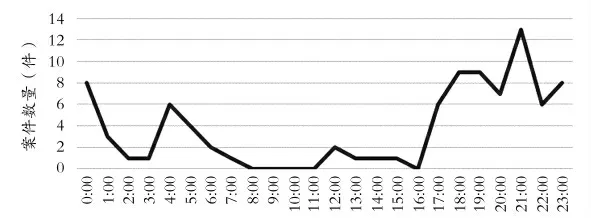

第三,介入因素对被害人死亡的作用小。根据实证统计,该类案件多发于17∶00 之后至6∶00 之前(见图4)。

图4 逃逸致人死亡案件时间分布表

在这个时间段内,光线不佳能见度差,且驾驶员处于疲倦状态,加之被害人在第一次撞击后多呈倒地姿态,随后来车很难注意到地面上的伤者,后车司机的主观过失的程度较小。第二次事故有很大可能构成意外事件。后车的碾压具有难以避免性,对被害人死亡影响力较小。

(二)应将被害人丧失脱险能力作为逃逸致人死亡的构成前提

如上所述,在现行司法认定标准下,逃逸致人死亡案件中的死亡结果有67%是由介入因素导致的,考虑到对“二次碾压”情形同案异判的情况,介入因素在逃逸致人死亡案件中应更为重要。以此为契机,可在新视野下重新审视《刑法》133 条各款之间的关系,特别是可以引发对“构罪前提说”的反思。“构罪前提说”认为,要构成逃逸致人死亡,必须以肇事人构成交通肇事罪的基本犯为前提。根据最高院司法解释,在逃逸前,行为人致一人以上重伤才可能被认定为交通肇事罪。但在现实情况中,被害人仅受轻伤时,也同样面临着无法移动从而被后来车辆碾压的风险,如被害人虽仅受轻伤,但在马路中央昏迷不能动弹。按照“构罪前提说”,若行为人逃逸前将被害人撞成重伤,逃逸情节只能用于构成基本犯,否则有违禁止重复评价原则。据此,行为人若在逃逸前把被害人撞成轻伤,则不会被评价为“逃逸致死”,甚至连交通肇事罪也不构成。这样的结果明显不符合立法的目的。

实际上,在遭车撞击的情形下,被害人伤势的轻重与其脱离危险的能力没有必然联系,易言之,与人体损伤程度相比,是否丧失脱险能力才是“逃逸致死”问题的关键。现举例加以说明:甲伸手横躺在马路上,左手被车压断,系重伤,但此时他完全可能自己起身脱离危险;而乙过马路时,被车碰撞,后脑勺着地,昏迷不醒,但伤势远未达重伤的程度,甚至轻伤都不构成。乙此时却丧失了自己脱离危险的能力,完全暴露在危险的车流中,与甲相比,乙处于更为危险的状态。因为此时甲乙生命所面临的最为紧迫、致命的危险来自道路上的其他车辆,而非其自身的伤势。由此可见,仅以轻伤重伤为判断标准,而不考虑被害人是否因前车肇事行为陷入了被后车碾压的高度危险,会导致刑法适用的不公平。

因此,行为人致使被害人丧失脱险能力时,即可被评价为因逃逸致人死亡,其逃逸前的行为不必要构成交通肇事罪。第一,交通事故中被害人面临的最致命威胁是其他车辆的“二次碾压”,丧失脱险能力是被害人遭受后车碾压的更为直接的原因,以其为判断标准,能够更全面客观地评价肇事逃逸行为的社会危害性。第二,判断被害人是否丧失脱险能力,比判断被害人是构成重伤还是轻伤更为简单直观,后者需要专业知识,而前者只需要生活常识。以被害人丧失脱险能力为标准,能更直观地评价肇事人的人身危险性。第三,该标准有利于促使行为人对丧失脱险能力的受害者采取及时有效的救助措施,从而有效防止被害人被后来车辆再次碾压,符合“逃逸致死”条款的立法目的。第四,据统计,在“逃逸致死”的案件中,有六成左右的被害人是因“二次碾压”而死亡。“丧失脱险能力说”可以有针对性地克服“构罪前提说”的弊端,能更公正的评价肇事人的行为,更好地保护事故受害者。第五,逃逸致死条款与基本犯之间的关系本来就有争议,解释路径之一是将交通肇事后逃逸独立成罪,“逃逸致死”是其结果加重犯。由此可见,对“逃逸致死”的解释没有必要拘泥于基本罪的范围。

总之,二次碾压这一介入因素是由前车引起的,行为人的逃逸行为和被害人的死亡结果之间的因果关系不会仅因为被害人遭受后车的再次碾压而消灭。在“二次碾压”情形中,应以被害人丧失脱险能力为标准,对“逃逸致死”加以认定。

五、结论

在现有法律框架内,“逃逸致死”案件认定复杂,条款虚置化严重,同案异判现象突出。其中,因果关系是“逃逸致死”认定中的重点与难点,是系列问题的根源与关键。本文以实证研究资料为基础,以因果关系为线索,依照因果关系所涉主体由少到多的顺序,对“救助”做出了限缩解释,推定被害人有生还的可能,并提出了介入因素判断的标准。旨在从实证资料中提炼勾勒出“逃逸致死”的真实面目,为理论层面的讨论划定范围,筑牢根基,深化对“逃逸致死”问题的认识;并以刑法解释为方法,寻找解决“逃逸致死”问题的路径,为司法实践提供参考与借鉴。