全球零工经济中的自主性与算法控制 *

亚历克斯·伍德 马克·格雷厄姆等/文 严宇鸣 石朝旭/译

一、引 言

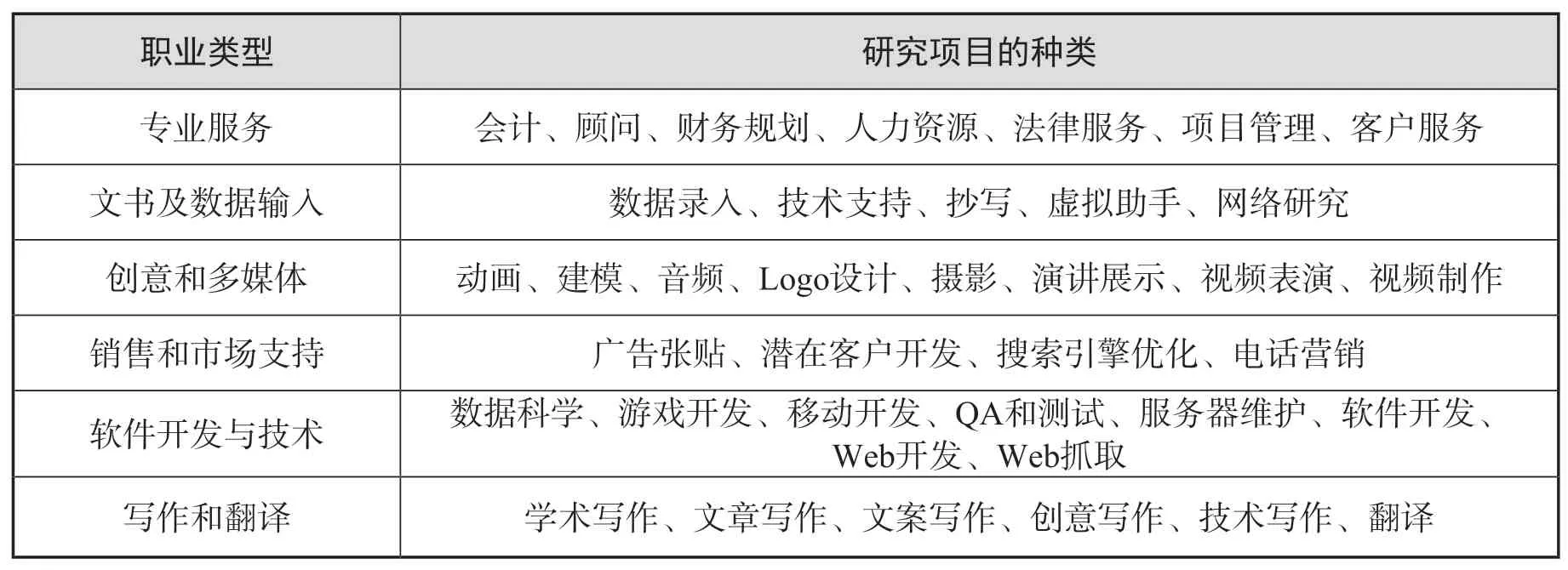

在近期一项关于现代就业实践的独立调查中,“零工经济”(Gig Economy)已经成为热点话题。这项调查受英国政府委托,目的在于就灵活就业劳工工作量日益增多的现象予以调查。该调查报告将零工经济定义为“人们使用应用程序(通常也被称为平台)出卖劳动力”。在英国,有4.4%的成年人从事零工经济,2.4%的成年人至少每月从事一次。一般零工经济主要指可以通过平台进行交易但需在本地交付的工作,需要劳工在场,具体包括送餐、快递、运输以及其他形式的体力劳动。相比之下,“远程零工”则是指通过Amazon Mechanical Turk (MTurk)、Fiverr、Freelancer.com和Upwork1亚马逊土耳其机器人(MTurk)是亚马逊开发的一个众包平台,发布者把需要做的任务发在网上,想要做这项任务的人可以接受任务并且获得报酬;Fiverr是一家任务众包平台,人们在其平台上可以购买和出售几乎任何类型数字化零工服务;Upwork是一个全球性的自由职业平台,让企业和独立的专业人士可以进行远程连接与协作。——译者注等平台远程提供的各类数字化服务,依据工作难易程度分类,相应包含了从数据输入到软件编程等各类型工作(见表1)。尽管通常认为本地提供零工工作的形式较为普遍,受到更多关注,但调查显示,远程零工服务在英国零工经济中的占比几乎与本地零工相当。据估计,全球范围内有7000万劳工于在线劳动力平台注册,通过平台获得远程零工工作机会。据专门用以衡量在线劳动力平台利用率指标的数据显示,该平台的使用率正在以每年26%的幅度递增。

表1.在线零工

尽管从事零工群体的绝对数量仍然相对较少,但高收入国家民众以及政策制定者已经对从事零工经济工作群体的未来工作状态表示担忧。有人认为,零工经济会使工作碎片化,增加临时工,打破现有的标准化雇佣关系。与之相反,低收入和中等收入国家的政策制定者更为关注这一形式对于促进经济发展的正面作用,普遍对零工的增长持更积极的态度。为充分利用在线外包与远程零工带来的就业机会,相应国家已经出台系列政策,采取积极推动举措,希望以此为本国的潜在劳动力带来数百万个就业机会。1The Rockefeller Foundation Digital Jobs: Building Skills for the Future. New York: The Rockefeller Foundation; United Nations Development Programme, Human Development Report 2015: Work for Human Development, New York: UNDP, 2016;World Bank, World Development Report 2016: Digital Dividends, Washington, DC: World Bank, 2016.然而,相较于这一现实状况,关于从事远程零工“工作质量”议题的研究仍相对有限,无论是研究数量或就相应问题展开调查的平台以及国家范围看,都有待补充。2D’Cruz P and Noronha E, Positives Outweighing Negatives: The Experiences of Indian Crowdsourced Workers, Work Organisation, Labour & Globalisation, vol. 10, 2016, pp. 44‐63.

针对这一状况,本文作出两个重要贡献。首先,本文确定了处在不同国家背景下不同工作类型远程零工就“工作质量”问题存在的共性。其次,本文为具体研究结论提供了理论性阐释。本文运用107个半结构化访谈资料,并对679名东南亚、撒哈拉以南非洲地区劳工进行调查,以确定其在从事“远程(在线)零工”工作经历中面对的共同性问题,为学界提供了不同国家背景下从事各种工作的劳工数据。尽管此项研究的样本存在一定差异性,但在“工作质量”方面所反映出的共性令人惊讶,使我们得以运用“技术”和“能力”解释在“劳工与平台”“劳工与客户”“劳工与劳工”关系中存在的普遍规律。本文强调了“算法控制系统”“劳动力供给过剩”以及“劳工之间对‘工作质量’结果的高度竞争关系”等因素的重要性,强调这类解释变量是我们理解远程零工经济的关键要素。

二、公开的就业关系与市场中介的增长

阿恩·林德曼·卡勒伯(Arne Lindeman Kalleberg)对美国社会日益明显的“市场调节”特性予以不断强调,并认为这一特点使得雇佣关系变得越来越开放。这种形式的就业关系更为强调市场对于工作结果的判定,以此替代原有行政管理规则。同时,由于公司不再愿意为劳工提供安全保障或技能培训,这一新的用工形式也将经济风险以及技能发展的责任转移到劳工身上。市场中介与公开的就业关系是“以自由市场的力量和竞争为基础,并与相对弱势的劳动力市场机构、劳动用工标准及法规相关联”,与“来自工会或企业内部劳动力市场”等具有较强制度保护的封闭雇佣关系形成对比。3Kalleberg AL, Good Jobs, Bad Jobs: The Rise of Polarized and Precarious Employment Systems in the United States,1970s-2000s, New York: Russell Sage, 2011, p. 83.在高收入国家,对于“零工经济”增长的理解多可被置于这一总体背景下,因此被视为是对战后主流封闭雇佣关系的一种威胁。与之对应,新的用工形式还带有类似工作碎片化、休闲化以及不稳定性等特点。4Standing G, The Corruption of Capitalism: Why Rentiers Thrive and Work Does Not Pay, London: Biteback Publishing,1999.

爱德华·韦伯斯特(Edward Webster)等人记录了战后中低收入国家封闭雇佣关系的发展进程。伴随着民族解放斗争的兴起,劳工运动被新的后殖民国家所整合,国家社团主义得以形成并快速发展。虽然仍有大量劳工因为处于非正规经济中而被排除在外,但国家社团主义的兴起使得处于正式经济中的劳工获得了某些法律权利以及对于相应劳动条件的保障。然后,到了20世纪90年代初,国家社团主义开始受到压力,这被认为是国际货币基金组织旨在实现“劳动力市场灵活性”结构调整所导致的结果。1Webster E, Lambert R and Bezuidenhout A, Grounding Globalization: Labour in the Age of Insecurity, Oxford:Blackwell, 2008, p. 54.由此公开的就业关系与市场中介的增长,在低收入和中等收入国家产生的负面影响较少,这也许是因为大多数劳工从一开始就没有机会体验或受益于封闭就业关系。

在线劳动力平台的增长,被视为低收入和中等收入国家新的一波在线外包就业增长以及减少贫困工作的主要助力,2The Rockefeller Foundation, Digital Jobs: Building Skills for the Future, New York: The Rockefeller Foundation,2013; United Nations Development Programme, Human Development Report 2015: Work for Human Development, New York:UNDP, 2016; World Bank, World Development Report 2016: Digital Dividends, Washington, DC: World Bank, 2016.然而,人们对于这类由新的工作机会所带来的“工作质量”问题却知之甚少。

三、工作质量与远程零工

关于“工作质量”议题的讨论主要兴起于高收入国家,由于数据的缺乏和国际劳工组织(ILO)“体面劳动计划”的失败,关于这一问题的讨论在中低收入国家中一直相对缺乏。然而,有一些调查低收入和中等收入国家工作质量的研究表明相应问题同样存在于这类国家。吉尔·鲁博里(Jill Rubery)和达米安·格里姆肖(Damian Grimshaw)指出,工作质量不仅仅是“高技能工作或富裕国家”的关注点,它还涉及每个社会中低技能端的各类工作。威廉·蒙蒂思(William Monteith)和莱娜·吉埃斯贝尔(Lena Giesbert)运用小组调查方式研究了乌干达、布基纳法索和斯里兰卡非正式部门劳工对于工作质量的看法,指出这类劳工同样重视那些在高收入国家被认为是影响工作质量的重要因素,其中包括收入、健康、自主权、对工作活动和时间的控制权以及工作中的社会联系等。

珍妮·伯格(Janine Berg)在MTurk和CrowdFlower3CrowdFlower是一个众包平台,任务发布者通过在平台支付一笔钱,让注册的工作者来处理例如数据标注、图像识别等任务,并获得所需要的数据。——译者注平台上对1510名劳工进行了调查,这是关于“远程零工”议题为数不多的实证研究之一。珍妮·伯格发现低工资是一个普遍性问题,而导致低工资问题的主要原因在于无偿工作相对有偿工作的比例过高,且往往难以获得有效工作。没有选择就业能力的劳工(大约40%)缺乏与就业相关的社会保障。然而,珍妮·伯格也对“远程零工”的积极因素予以了强调,如劳工得以更自主地选择具体的工作地点,从而克服了参与劳动力市场的障碍。虽然这一研究很重要,但仍未对远程零工中相关“工作质量”方面问题予以更好说明。另外,这一研究关注的MTurk和CloudFlower都是“微工作”平台,根据定义可知,这两大平台主要提供碎片化、技术化和商品化工作。MTurk平台上的劳动力分布也存在地理集中特点,最近调查显示该类平台上注册的劳工多集中于美国(80%),少部分(16%)在印度。因此,MTurk和Crowdflower两大平台在很多方面都不能代表更为普遍的远程零工现象。

相对而言,Upwork是世界上最大的远程零工平台,该平台既提供碎片化工作,也提供需要一定技术含量的工作任务。普雷米拉·德克鲁兹(Premilla d'Cruz)与埃内斯托·诺罗尼亚(Ernesto Noronha)对这一平台进行了重点调查,指出该平台为劳工提供了能够更自主性选择工作地点的工作机会,但该平台也存在相应不足,即工作的不确定性问题较为显著——尽管是由于兼职劳工被“限制了他们提高积极体验的努力”。1D’ Cruz P and Noronha E, Positives Outweighing Negatives: the Experiences of Indian Crowdsourced Workers, Work Organisation, Labour & Globalisation, vol. 10, 2016, pp. 44‐63.与MTurk和CrowdFlower同类平台类似,狄科鲁兹与诺罗尼亚发现,Upwork平台要求劳工在获得有偿工作的同时承担大量无偿工作,并以后者作为前者的前提条件,这通常意味着劳工必须在夜间从事大量工作。由于那些具有竞争力的工作岗位都是通过网络发布,这让所有劳工都可以看到各自的劳动收益,导致劳工对于获得这类工作有更为强烈的竞争意识,进而使得相应工作的报酬不断下降。当然,这些结论是研究者基于24名印度劳工电话采访的发现,观点的普遍性意义仍待论证。整体来看,无论是就研究数量还是研究的对象范围,现有关于在线零工质量的研究显然仍相对有限。本文希望通过阐释是否可以在两个大型远程零工平台和六个未充分挖掘的国家背景下识别工作质量的共性,并弥补上述研究的局限性。

(一)何为“工作质量”?

现有关于远程零工经济研究的另一个问题在于几乎很少有研究讨论“工作质量”问题。吉尔·鲁博里和达米安·格里姆肖认为影响工作质量的决定性因素是信息通信技术(ICT)对于劳动组织形式的影响方式,这种影响方式又受客户与劳工之间议价能力的影响。同样,基利安·穆兰(Killian Mullan)与朱迪·瓦伊克曼(Judy Wajcman)认为,工作时间压力与数字技术之间的关系可以通过工作安排形式予以调节。此外,贝弗利·J. 西尔弗(Beverly J.Silver)和埃里克·奥林·赖特(Erik Olin Wright)表明,一旦采用特定技术就会以特定且经常意想不到的方式影响劳工能力。研究者所强调的“劳工能力”(Worker Power)概念是指“雇员通过集体或个人的方式在社会分层中获得优势地位的能力”。阿恩·林德曼·卡勒伯认为,在以市场为中介的就业关系中,“市场机制的中心地位使得个人力量相比集体力量显得更重要。”2Kalleberg AL, Good Jobs, Bad Jobs: The Rise of Polarized and Precarious Employment Systems in the United States,1970s-2000s, New York: Russell Sage, 2011, pp. 31‐81.因此,“市场议价能力”(其中包括对于劳动力的市场需求、劳工技能以及劳工非工资收入的替代来源)将是决定远程零工劳工工作质量的关键。1Silver B, Forces of Labor: Workers Movements and Globalisation since 1870, Cambridge: Cambridge University Press,2003; Wright EO, Working‐class Power, Capitalist-class Interests, and Class Compromise, vol. 105, 2000, pp. 957‐1002.

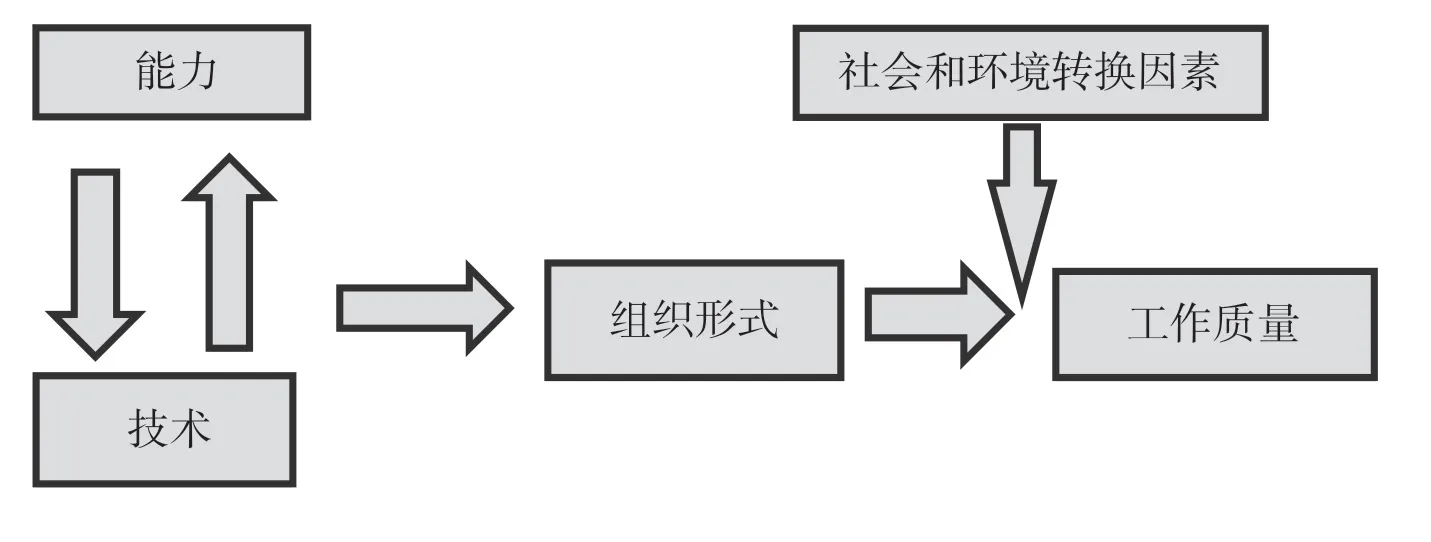

需要予以强调的是,劳工不仅对雇主产生影响,而且对其他劳工同样产生作用。因此,具有不同市场议价能力水平的劳工自然就会对同一份工作的“工作质量”形成不同体验。此外,威廉·蒙蒂思和莱娜·吉埃斯贝尔指出,具体工作能够向劳工提供的赋能或福利的大小取决于其所处的社会、环境变化等因素的影响。考虑到这些转换因素在发展中国家被认为是对非正式工作质量研究具有特别关键意义,研究者特别强调卫生和教育系统、社会性别规范与社会关系的中介作用(见图1)。

图1.工作质量决定因素模型

(二)数字控制

关于技术对组织形式的影响,无论是在高收入还是低收入国家,许多关于信息通信技术的社会学研究都强调了信息通讯技术对具体工作具有强大的监测及测量能力,这被认为是“白领工作‘泰勒化’”发展趋势的原因。2Bain P and Taylor P, Entrapped by the ‘Electronic Panopticon’? Worker Resistance in the Call Centre, New Technology, Work and Employment, vol. 15, 2000, pp. 2‐18; Woodcock J, Working the Phones: Control and Resistance in Call Centres, London: Pluto Press, 2017.这种具有泰勒制特点的信息控制以及纪律规范将工作任务置于精细的数字测量和就单个劳工工作绩效的统计分析中,导致表现不佳的劳工面临巨大监督压力,必须接受对其工作施行的远程隐蔽监视。这些观点认为远程劳动的组织形式等同于“对于大脑实现流水线化控制”(assembly line in the head)或“电子血汗工厂”(electronic sweatshop)。在那里,高水平的技术和官僚控制结合为一体。就工作质量而言,劳工缺乏自主权,工作强度也相对较高。

对泰勒式信息控制的描述主要基于就“呼叫中心”的研究。然而,这项研究提供了更多关于运用技术是“效用偏差”的一般理论。3Rubery J and Grimshaw D, ICTs and Employment: the Problem of Job Quality, International Labour Review vol. 140,2001, pp. 165‐192.实证研究发现,计算机化似乎通过增加监控、加快速度、尽量减少工作任务之间间隔以及延长在传统工作场所和工作日以外工作来强化工作。1Felstead A, Gallie D, Green F and Henseke G, The Determinants of Skills Use and Work Pressure: A Longitudinal Analysis, Economic and Industrial Democracy, 2016; Green F, Why Has Work Effort Become More Intense? Industrial Relations, vol. 43, 2004, pp. 709‐741.新数字技术使得这种工作形式成为可能,研究者明确指出,在新的电子技术的作用下,从事远程工作常常需要面临更长工作时间、更强工作强度以及工作与家庭生活相互渗透等问题。2Felstead A and Henseke G, Assessing the Growth of Remote Working and Its Consequences for Effort, Well‐being and Work‐life Balance, New Technology, Work and Employment, vol. 32, 2017, pp. 195‐212.

在零工经济中,研究者强调数字控制的关键在于“算法管理”,这是整个平台评级和信誉系统的主要技术凭借。算法管理是“客户管理”策略的延伸,它将客户确定为“管理电路中的代理”,因此“客户(而不是管理者)才是整个管理机制的主宰,劳工必须服从于他们的命令和想法”。3Fuller L and Smith V, Consumers’ Reports: Management by Customers in a Changing Economy, Work, Employment and Society, vol. 5, 1991, pp. 1‐16.亚历克斯·罗森布拉特(Alex Rosenblat)和琳赛·斯塔克(Lindsay Stark)证明了优步(Uber)使用算法管理实现对劳工行为管理的有效性,其强调算法管理具有“软性”管理的特点。4Rosenblat A and Stark L, Algorithmic Labor and Information Asymmetries: A Case Study of Uber’s Drivers,International Journal of Communication, vol. 10, 2016, pp. 3758‐3784.

结合上述讨论,本文的第二个目标在于确定在我们所研究的不同平台及国家中远程零工的组织形式(如泰勒式控制和算法控制),这一组织形式被认为能够就高质量远程零工工作所具有的共性予以解释;此外,本文也要分析权力与技术是如何影响这类组织形式的形成。

四、研究方法

我们的分析主要基于对107名劳工进行的面对面半结构化访谈,其中来自东南亚国家劳工(下文简称SEA)36人(菲律宾12人、马来西亚5人、越南19人),来自撒哈拉以南非洲地区劳工(下文简称SSA)71人(其中,肯尼亚29人、尼日利亚23人、南非19人)。这些访谈完成于2014年9月至2015年12月期间,历时7个月。在147名劳工的访谈材料中,我们剔除了40名样本对象,原因在于他们并未使用我们所讨论的具体平台(项目概述,见马克·格雷厄姆等人)。5Graham M, Lehdonvirta V, Wood AJ, Hjorth I and Simon DP, The Risks and Rewards of Online Gig Work at the Global Margins, Oxford: Oxford Internet Institute, 2017.在选取样本过程中,我们进行了有针对性的抽样,确保每位被选中样本在两个主要平台中的任意一个至少有6个月的活跃工作时间,以保证工作类型多样性要求得到满足,并大致实现性别平衡。这两个平台都有数百万注册用户,提供同样广泛的自由职业服务,并在基本设计特征上具有可比较意义,两大平台都设有“双向竞拍”机制,即确保劳工与客户都能参与就劳动报酬的定价过程。

我们通过在线劳动力平台发布隐藏任务招募访谈对象。任务描述提供了关于研究项目的具体信息以及有关知情同意条款,并澄清了参与调查的自愿性原则,强调参与调查并不是一项具体工作。为进一步说明这一点,我们强调,参与调查的结果不会留下任何反馈,被访谈对象可以得到交通费用报销,并获得6美元作为感谢。在访谈之前,我们与被访谈对象建立初步联系,并获得对方信任。这些前期工作的目的都是为了确保被访谈对象真正将访谈情境视为研究参与,而不是认为在执行有偿任务。

这些定性数据按照沃恩(Vaughan)的理论阐述方法接受编码。最初的代码根据现有讨论工作质量的论文观点进行编写,而新的代码则是在迭代过程中开发。Nvivo1Nvivo是一款功能强大的质性分析(Qualitative Analysis)软件,能够有效分析多种不同类型数据,诸如文字、图片、录音、录像等数据,是实现质性研究的最佳工具。——译者注使系统的理论编码得以进行,并产生了数百个初始编码。然后,就像凯西·查马兹(Kathy Charmaz)所建议的那样,重点编码被用来突出最常见和揭示初始代码,并将适当的初始代码合并成新的更高级别代码。

此外,在文中我们还给出了一个来自非概率抽样得出的调查结果,共有679名来自东南亚国家以及撒哈拉以南非洲地区的劳工参与调查。调查结果证明,这些国家许多从事远程零工的劳工也抱有与我们访谈对象相同的认识。当调查结果显示社会群体或地理区域之间存在显著差异时,这些也会被呈现出来。

为了确定调研的对象,谁是从事远程零工工作的劳工,这本身就是一个问题。劳工对于平台的参与度从“仅仅注册账户”到“赚取全职收入”各不相同,而且还会随着时间的变化有所变化。对此,我们决定将这一群体定义为在过去两个月内通过两个平台(之一)完成工作,并且至少承接了5个工作项目或完成了5个小时工作的SEA和SSA人员。我们设计了一项3美元的付费任务以招募参与者。由于在线劳动力平台无法实现概率抽样(因为劳工看到并响应调查任务的概率不相等,且未知),我们选择采用有针对性的抽样方式,即利用平台的搜索功能识别来自不同国家、性别和技能的潜在参与者,并邀请这类潜在参与者参与调查任务。这样的抽样方式类似于分层抽样或配额抽样,差别在于子样本大小并不能做到事先设定,取决于在平台上获得每个子群体成员的难易程度。由于这种抽样方式减少了来自任务类型偏好或预留工资自我选择偏差的影响,抽样获得的结果可能比通过发布一个开放任务招募样本更具有代表性。在这一抽样方式中,两大平台的邀请回复率分别为30%和7%,相对传统社会调查的效率较低,但相对于完全自主选择的在线调查来说已是一个进步。我们总共获得853份回答,排除其中174份非SEA、SSA身份或未完成调研样本,形成679名劳工有效样本,其中40%是女性,60%是男性,51%是SEA,49%是SSA。

五、调查结果和讨论

(一)关于“算法管理”阴影下的自主性

在我们的采访中,一个重要的主题便是劳工所反映的对于工作的自主性以及自身所经历的随意性。这一发现与那些认为信息通信技术导致泰勒式组织形式被应用于白领工作的说法形成反差。在这种情况下,直接观察和监督远程零工的可能性受到劳工与客户之间距离的限制。我们的访谈对象解释说,他们的客户往往居住于高收入国家,而他们自己则身处SEA、SSA地区。这在空间和时间上限制了客户准确监测劳动过程和发布指示的可能。正如马克(Mark)(肯尼亚人;从事写作、潜在客户生成1潜在客户的产生包括为了广告目的在互联网上搜索联系方式,特别是电子邮件和电话号码。——作者注、互联网广告任务)说的:“没有人监督我,告诉你‘你没做过这个,你没做过这个’,并对你大喊大叫。”

然而,所有的经济交易都需要“控制系统”,正如亚历克斯·罗森布拉特和琳赛·斯塔克所言,“数字空间促进并构建了新的监控系统,为远程控制劳工劳动提供了条件。”这两个平台都试图通过采用非近因的监测机制以克服监测劳动过程的障碍。例如,研究人员会记录劳工按键或移动鼠标频率,并对他们的屏幕进行拍摄。然而,这些监测机制很容易被绕过。西蒙(Simon)(肯尼亚人;从事潜在客户生成、网络广告、抄写)解释了他如何利用时间差解决截屏问题的办法:“每10分钟出现一次(截屏)。一旦出现后,你就可以离开,你有9分钟的时间去做任何与工作无关的事情。”该系统还可以简单地通过设置第二块显示器来回避这样的监测:“我是技术人员,我把我的笔记本电脑连接到我的电视……所以我有两个屏幕,我在平台上工作的时候可以看YouTube……因为屏幕截图只针对主显示器。”(妮可Nicole,菲律宾人;从事虚拟助理、翻译、写作)事实上,以上的监控机制往往更受劳工欢迎,因为相应机制保证了受监控劳工的工作报酬,保护劳工免受无薪或工资克扣。

更有效的控制手段是基于平台的评级和信誉系统而实现的“算法管理”。劳工在完成任务后,由客户打分。由于得到客户的肯定以及平台在搜索结果中对劳工的算法排名,得分最高、经验最多的劳工往往能够得到更多工作机会。这种控制方式非常有效,被访谈对象都强调保持高于平均评分和“好评”的重要性。尽管优步运用的算法管理“禁用”(解雇)评级较低的劳工,但在线劳动力平台使用算法使得工作分配跳过那些评级较低的劳工,从而使其无法继续在平台上工作谋生。

与泰勒式信息控制相比,这种就工作质量予以控制的算法系统最为值得注意的特点是其对劳工的控制作用于劳动过程的最后而非劳动过程之中,这为劳工的具体劳动提供了自由。只要最终产品合格并令客户满意,他们就可以相对自主地从事具体工作。实际上,这种组织管理形式为远程零工工作提供了重要的自主权和裁量权。维克托(Victor)(尼日利亚人;从事网络搜索、数据输入、潜在客户生成、抄写和翻译)的看法是:“你有选择的自由。你可以选择想和谁一起工作,什么时候工作,以及如何工作。”

亚历山大·夏皮洛(Alexander Shapiro)提及从事本地零工工作劳工在诸如工作时间以及接受工作指令方面的自主权,认为这仅仅表现为“有限的自主决策权”。然而,我们的研究表明,对于从事远程零工工作的劳工而言,这种自主选择的权限有着重要意义。这一点在我们的调查中得到证实,72%的受访者认为他们能够选择或改变完成在线任务的工作顺序,74%的人能够选择或改变他们的工作方法。客户管理策略通常与劳工赋权密切相关。由于大多数远程零工工作缺乏标准化规则,很难采用泰勒式控制方法。在劳工从事一些高质量服务时,是否具有对于工作的自主性选择以及裁量权限往往显得非常重要,如果予以过多限制,通常会导致相应工作质量的下降,管理工作适得其反。

从事远程零工工作的自主性扩大了劳工与来自不同行业、部门和国家的多个客户联系的自由。客户的多样性创造了一个多样化的工作环境,即使名称类似的工作任务,也可能会有很大不同。此外,在线劳动力平台为劳工提供了从事他们原本并不熟悉工作的可能,并提供了他们原本无法实现的工作体验机会。这种新的特点使得许多工作变得有趣、丰富;有些劳工还觉得,随着经验的增长,他们有机会承接更为复杂的任务。在我们的调查中,很多工作被认为“既刺激又复杂”,62%的劳工认为他们的工作需要解决“不可预见”的问题,57%的人认为他们的工作需要解决“复杂”的问题。

就劳工的性别因素而言,男性在这方面受益更大,有64%的男性受访者表示自己解决了复杂问题,而只有41%的女性受访者认为自己做到了这一点。男性受访者更可能承接高技术要求的任务,50%的人承担中等或高技能任务,而对应的女性受访者比例只有25%。在那些承担高技术要求任务的受访者中,66%的人表示工作涉及解决“不可预见”问题,62%的人表示工作涉及解决“复杂”任务。比较而言,在那些承担低技术要求任务的人群中,这一比例分别是60%和54%。这一发现支持了威廉·蒙蒂思和莱娜·吉埃斯贝尔的观点,即在远程经济的工作环境中,基于性别实现的劳动分工是影响劳工就工作质量形成自我判断的重要因素。然而,在那些从事低技术要求工作的劳工中,有超过一半的人同样报告说,相应工作需要解决“不可预见”问题或“复杂”问题。事实上,我们的访谈表明,只有那些从事数据输入工作的劳工才会觉得工作是“不可避免的无聊”,而这恰恰是MTurk平台上最为常见工作。

尽管算法控制使得劳工得以享有一定的自主性体验,但是,我们发现劳工从事远程零工工作仍可能处于高度紧张的工作状态下。举例来看,有54%的受访者表示自己必须快速完成工作,60%的人认为要赶时间,22%的人表示因为从事相应工作而感到痛苦。这一状况显然与平台的评级和排名管理有关,而这恰恰是影响相应平台组织形式的关键因素。平台使用的算法控制使得客户能够与世界上任何地方的数百万劳工签订合同,因此劳工在获得项目/任务的过程中处于高度竞争关系之中,这就意味着他们很难通过自己的努力提高劳动力价格,唯有通过完成更多任务增加收入,而工作任务的增多,势必导致工作强度的加大。此外,劳工为了尽可能缩短没有报酬的停工时间,确保他们在想要工作时能够获得足够的工作任务,就必须实现工作任务的“叠加”,即通过平台为多个客户工作。这导致劳工必须同时处理与多个客户之间的关系,满足他们对于工作的具体要求,并在对方规定的时间内完成工作,这进一步加大了劳工的工作强度。凯文(Kevin)(肯尼亚人;从事抄写)说明了劳工为保证收入必然会选择增加工作量的原因:

(现有工作)太不稳定了……除非你有10个客户,你才可以松口气。但对于拥有10个客户的劳工来说,意味着每个客户都有一定的工作量需要你去完成。你会说,‘为了收入稳定,我需要同时维系10个客户’,但是你能同时满足这10个客户吗?你当然可以选择只联系其中的3个客户,但当他们同时消失时,你又会陷于被动。

最后,由于平台设定的“竞标”机制大大提升了获得工作的竞争难度,劳工必须承诺可以在更短时间内完成工作,以增加自身的竞争力。克莉丝(Chris)(南非人;从事写作)她解释道:“你必须付出艰辛的劳动以完成你竞标获得的工作,换言之,你必须花费更大的努力保证你能够完成你在市场中竞争来的工作机会。”

从理论上讲,我们所观察到的劳工工作强度过大的问题,其背后的原因在于在线劳动平台以及平台基于算法控制实现的评级、排名技术管理组织形式,而这一管理组织形式的形成本身也是受到劳工相对客户处于极其弱势地位关系的影响。劳工们在讨价还价方面的弱势地位以及由此产生对工作强度的影响在调查中得到证实,80%的受访者表示,他们的工作节奏由客户的直接要求决定。SSA受访者报告工作强度的频率稍高一些(6%受访者报告工作速度非常快,12%受访者报告工作时间紧迫)。这似乎是因为SEA劳工的议价能力略高于SSA劳工,反映了客户对于SEA劳工的更大需求。然而,工作强度过高这一问题在不同平台以及国家都普遍存在。

(二)灵活性谬论与社会接触的缺失

基于平台算法控制实现的另一种自主形式是劳工对于工作地点的自由选择,尤其是劳工得以在家工作的可能性被认为是一个明显的好处,这使劳工可以克服类似通勤时间长、通勤不便以及通勤费用过高等问题。对工作地点的选择也促进了远程零工与其他形式工作的结合,如学习、家务、照顾和替代有偿工作等。但是,由于并不是每一个劳工都能够提供替代性工作场所,劳工实现这种工作灵活性的可能性大大受到限制。绝大多数劳工都是选择在家工作,这点几乎没有差异。然而,这种选择工作场所的自主性也存在缺点,即在家工作可能导致劳工被社会所孤立,在没有人际接触的情况下,从事具体工作过程中的“孤独感”是受访者普遍谈及的问题。人们早就认识到在从事有偿工作的过程中,获得相应社会联系对于劳工保持心理健康的重要性。1Jahoda M, Employment and Unemployment: A Social-Psychological Analysis, Cambridge: Cambridge University Press,1982; Wood AJ and Burchell BJ, Unemployment and Well‐being, in Lewis A (ed.), The Cambridge Handbook of Psychology and Economic Behaviour, Cambridge: Cambridge University Press, 2018, pp. 234‐259.

劳工们重视零工经济工作提供的另一个自主性优势,即“时间灵活性”。然而,在访谈中,受访者反映最多的便是对于劳动时间的不满,认为要获得相对满意的收入就必须从事长时间的工作。对于一些劳工而言,从事长时间的工作的机会只是通过从事远程零工形式获得。詹姆斯(James)(肯尼亚人;从事研究、数据录入、虚拟助理和潜在客户生成)每周工作78小时,每小时收入3.5美元。还有一些劳工工作时间过长,也是因为他们在从事相应零工的同时还需要照顾其他就业、学习工作:

我每周投入工作的时间大约有40小时,甚至更多,具体取决于工作量多少,而且那还只是在晚上的工作时间,我白天需要在本地工作,所以当我回到家后,我需要投入五到六个小时工作,并需要在周末从事工作。总的说来,我好像处于一周7天、每天24小时的工作状态。(奥利芙Olive,肯尼亚人;从事数据输入、潜在客户生成、网站策划、社交媒体营销、写作)

然而,每周工作时间的总和并不能说明全部问题。由于工作时间并不受控制,劳工有可能把几天的工作量压缩到一天完成。正如西蒙(Simon)(肯尼亚人;从事数据输入)的解释:“有个客户每小时付给我3.5美元。我没钱了,他愿意支付我费用,我为什么不一天工作18个小时呢?”

长时间的工作显然需要劳工在非常规工作时间(如晚上或周末)工作,这可能会让他们感到身心疲惫:“我发现自己筋疲力尽了……你可能会发现自己整晚都在工作……你在网上工作时,最大的挑战在于你会发现自己已经连续工作这么长时间没有休息”(摩西,Moses,尼日利亚人;从事虚拟助理、研究、数据输入和潜在客户生成)。

这些发现提醒我们批判性地看待原有观点,即认为劳工非常重视工作的灵活性。“(劳工)都是在社会安排的可能性和约束下工作……从这个意义上说,我们既是主动的,也是被动的。”1Jahoda M, Employment and Unemployment: A Social-Psychological Analysis, Cambridge: Cambridge University Press,1982, p. 28.因此,从事远程零工工作的劳动工的确非常重视工作的灵活性,但是这种对于灵活性的强调是以工作量或报酬的满足为前提条件。事实上,相对充裕的工作量及劳动报酬对于大多数从事零工工作的劳工而言仍是一种美好的希望,大多数人都抱有这样的希望,但在现实中往往不具备这样的条件。2Henson KD, Just a Temp. Philadelphia, PA: Temple University Press, 1996.

此外,劳工对于灵活工作时间的控制能力依赖于其个人的工作能力。在本案例中,从事远程零工工作劳工的弱势议价能力限制了他们对于工作时间的决定权。例如,深夜工作很常见,这是因为工作时间在很多时候由客户决定,工作必须在客户规定的时间内完成,并且在客户方便的时候与其进行沟通,在客户工作时接受其发布的新工作:“(客户)会在她想要的任何时候发送工作,(她)不想知道也不会在意你是否繁忙。”(戴安娜Diana,肯尼亚人;从事写作和搜索引擎优化3搜索引擎优化是一套技术,以提高搜索引擎的网页内容排名。常见的策略包括创建与主题相关的内容,以及搜索引擎算法接受由人(而不是机器)创建的内容。——作者注)

由于客户往往居住于美国、英国和澳大利亚时区,劳工需要在夜间工作,以保证与客户的工作时间同步。有54%的受访者说他们在晚上失眠,只有28%的人说没有失眠问题,男性群体更甚(男性59%存在失眠问题,女性为47%)。正如威廉·蒙蒂思和莱娜·吉埃斯贝尔指出的,家庭中的家务分工似乎限制了一些女性劳工在夜间工作的可能。工作时间主要由客户决定也导致非结构化的工作模式,工作时间设定往往没有规律且不可预测。正如肯尼迪(Kennedy)(肯尼亚人;从事写作、数据录入、网络广告)在访谈中指出的:“一周七天,可能在晚上,也可能在白天,任何时候……有时你没有任何合同,但当你有合同时,你就必须工作。”

尽管劳工尤为重视工作地点以及工作时间的灵活性,但事实上客户在很大程度上决定了劳工的工作时间,这与许多劳工工作地点几乎没有变化的发现一致。安妮塔(Anita)生动表达了这种矛盾(肯尼亚人;从事抄写、翻译、社交媒体营销、网站策划、研究、写作):

我可以在自己方便的时候工作……当我想睡觉的时候,我可以睡觉。哦,还有一件事我想起来了,你能找到的大部分工作使得你感觉自己在国外一样,在美国,到了你想睡觉的时间需要工作,你不得不牺牲睡眠,在半夜工作。

(三)劳工的能力和竞争

如上所述,远程零工所采取的组织形式类似于阿恩·L. 卡勒伯所说的开放的、以市场为中介的雇佣关系。在这一关系中,劳工之间的竞争性强,几乎未得到保护,且在全球范围内存在劳工供过于求的现象。1Graham M, Lehdonvirta V, Wood AJ, Hjorth I and Simon DP, The Risks and Rewards of Online Gig Work at the Global Margins, Oxford: Oxford Internet Institute, 2017.受访者解释说,一份工作一经发布,来自世界各地的劳工就会参与竞争,“当你看到一个招聘公告时……你也会看到有50份申请已经被提交。”

我们的调查结果还显示劳动力供应过剩问题已经相当显著。有54%的受访者表示没有足够的工作,只有20%的人对此表示异议。我们的访谈信息表明,劳工供应过剩问题的原因在于远程零工平台采用的全球连通机制,这一机制使得世界各地劳工都能够通过互联网获得相应工作信息,再加上当地劳动力市场并未对其中受过高等教育劳动力予以标准划分,使得大家都处于同一竞争关系中。劳动力供给过剩不仅使劳工很难找到工作,而且持续的竞争环境使劳工越发意识到自己很容易被他人取代,特别是被那些生活在另一个国家、愿意接受更低工资标准工作的劳工取代:“我确信世界上有成千上万的人可以做我所做的事,而且可能要求的劳动报酬会更少。”(雅士尼Ashly,南非人;从事写作、研究、数据采集)

劳工没有正式的工作保障,因此可能在没有通知的情况下被随时终止合同,这一事实加剧了劳工对于自己“被剥削”问题的担心。在线劳动力平台将他们的劳动力定义为“按需”,由“自由职业者”或“独立合同工”组成,他们可能在没有被通知的情况下遭遇“当场解雇”。正如阿曼达(Amanda)(南非人;从事写作和数据输入)解释说:“有很多人,如果他们对你不满意,就会去找别人……”具体劳工对于某一项工作而言,随时都可能被取代,这种对于被取代的担忧在很多受访者中都有明显表露,44%的受访者说他们觉得自己很容易被取代,仅有30%的人不这么认为。

由于劳工不仅对雇主产生作用,而且对其他劳工也有一定影响,以劳动技能为外在表现的个人市场议价能力对于劳工就具体工作质量好坏的判断产生了重要影响,其中一个主要形式表现即是获得薪酬的多少。对于我们采访的大多数受访者而言,从事零工工作是自己的一项重要收入来源,也是许多人的主要收入来源,此外,有73%的受访者表示从事远程零工工作是他们家庭的重要收入来源,61%的人表示这是他们的主要职业。我们的访谈对象大多都获得了足够的劳动收入,得以满足相应物质消费需要。这一点得到了我们数据调查结果的支持。劳工通过工作平均每周收入(样本数610位)165美元(其中7位收入在2000美元及以上者被作为离散值排除在外,尽管考虑到零工工作的不可预测性,这一数值也并非完全不可能)。地区差异很明显,SEA劳工的平均收入为181美元(样本数304位),而SSA劳工的平均收入为150美元(样本数307位)。这与47%的SEA受访者主要从事高、中等技术能力要求任务的事实有关,而SSA劳工的这一比例为33%。在所有受访者中,从事技术含量较高工作的人比从事低技术要求工作的劳工平均每周多挣44美元。这些发现表明,在一个特定的范围内,教育质量对于从事远程零工工作劳工的收入有着重要影响。

然而,即使在那些从事低技术能力要求工作的受访者中,我们也发现了巨大的收入差距,第十个百分位和第九十个百分位之间的收入比是1:19(样本数328位,不包括上周收入为零或超过2000美元受访者)。这表明,除了技术能力因素外,其他形式的劳动能力也对劳工的收入有着重要影响。我们的访谈表明,这一因素便是劳工的个人“声誉”,劳工良好声誉的获得,其中既有传统意义上因个人劳动技能获得用户的认可,也有劳工借助算法控制系统获得的象征性工作能力。很多客户都倾向于选择那些能在较长时间中保持良好声誉的劳工,不仅因为这类劳工被客户所熟知,而且还因为平台算法会优先推荐这类排名靠前劳工。在访谈中,我们调查了一个重要问题,即那些不具备良好声誉劳工处于怎样的劳动状况,得到的答案是,他们往往收入很低,在某些情况下低于所在国家每月最低工资,少数人在每月58美元的全球贫困线上下生存。即使有人收入稍高,但也认为“他们的工资不足以‘真正生存’”(海伦Helen,南非人;从事写作和虚拟助理)。那些不那么被客户看好的劳工被迫花费更长时间从事无偿工作,即在平台上搜索、申请有偿工作,这样的工作状况进一步拉低了他们的收入水平。(我们对于受访者的信息予以平均处理,发现相应劳工每周需花费16小时用于寻找工作,占从事远程零工工作总时间的39%)。

那些因具备较高技术能力或享有较好声誉的劳工受到客户重视,具体表现为他们在劳动过程中享有如下几方面工作优势。由于他们经常在同一时间内拥有多个客户资源,并且可以在失去某位客户的情况下较快找到新客户替代,所以他们不会因担心出现工作任务空窗期而有意增加单位时间内的工作密集度,压力相对较小,并且有劳动力市场资源及收入保障。1Standing G, Global Labour Flexibility: Seeking Distributive Justice, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 1999.高收入还意味着他们可以存下一部分收入,用以支付私人医疗保险,而低收入劳工完全没有这方面的正式社会保障。正如阿恩·L. 卡勒伯、威廉·蒙蒂思和莱娜·吉埃斯贝尔指出的,这一发现强调了完善国家医疗保障系统对于提升劳工工作质量满意度的重要性。

总之,远程零工的工作质量可以通过其特定的组织形式以及社会、环境转换因素(如性别关系、教育和卫生系统)解释。远程零工所经历的组织形式是技术融合的产物,有助于将工作从地方(劳工平台及其基于平台的评分和排名系统)和能力关系中分离出来,特别是以技能和声誉为形式提升个人市场议价能力。

六、结 论

尽管我们进行的是一项跨越国家背景和工作类型的研究,但是依然发现了部分决定远程工作质量的共同性因素,尤其是指出了算法控制是在线劳动力平台运营的核心机制。这种形式的控制与泰勒制式的控制有很大不同,泰勒制式控制通常归因于信息管理工具的广泛使用,与其相比,基于平台的评级和排名系统支持的算法管理技术有助于实现高水平的自主性、任务多样性和复杂性,以及潜在的工作空间与工作时间灵活性。因此,远程零工与传统“对于大脑实现流水线化控制”或“电子血汗工厂”的形式有很大不同。

然而,虽然算法控制为远程零工提供了对工作地点的自主选择权,但劳工可能并不真正享有这一选择权,只能在家工作,这可能导致他们因缺乏社会接触而产生被社会孤立的孤独感。同样,由于重视发挥工作时间的潜力,大多数劳工还会选择在非正常或不规律的时间内工作,以满足客户需求。算法控制产生的自主性导致从事远程零工工作的劳工必须面对过度工作、睡眠被剥夺及身心疲惫等问题,这由劳工相对客户处于结构性权力弱势地位决定,而劳工之所以处于这样的弱势地位,恰恰是由于平台采用了算法控制中的评级、排名等方式。但是,很显然正是这样的管理方式使得平台能够克服对于远距离、非正常时间下工作管理的障碍,也正是有了这样的管理方式,在线劳动力平台才可以将客户与大量(甚至是过剩的)全球劳动力联系到一起。

正如阿恩·L. 卡勒伯指出的,在这种开放的、以市场为中介的用工环境中,远程零工的工作质量同样受劳动个体的市场议价能力影响,而议价能力则取决于劳工与雇主、劳工与其他劳工以及劳工自身的劳动力资源。在远程零工管理模式中,我们发现最为重要的个人资源是劳动技术能力以及劳工个人在平台上的声誉,不具备这类资源的劳工将遭受低收入及缺乏安全感的痛苦。在平台中,劳工的声誉是在线劳动力平台基于算法控制的结果。将劳工在平台中享有声誉的“符号意义”确定为是其个人提升市场议价能力的一种新的资源凭借,这是本文的一个重要贡献。市场议价能力是由贝弗利·J. 西尔弗和埃里克·奥林·赖特提出的概念,他们并没有考虑到“符号意义”的重要性。随着带有零工经济特点的算法控制越来越多地被运用于传统雇佣关系,本文的这些发现可能对普遍的工作领域产生同样的解释效力。