基于教材活动设计思考地理核心素养的培养与考查

浙江 邸力力

随着新课程改革的不断推进,学科核心素养的培养越来越受到人们的关注。高中地理新教材启用以来,如何利用新教材培养地理学科核心素养以及如何考查学生的地理学科核心素养就成了热门的话题。在新湘教版高中地理教材中使用了大量的活动案例,教材以活动为载体,通过学生的观察、实验、讨论、分析等形式使核心素养得到培养。我们也可以联系教材的活动设计和高考命题思考地理学科核心素养的考查方式。

本文聚焦新湘教版高中地理必修一的活动设计,对每一类活动的开展和核心素养的培养情况进行了分析。

一、活动设计的类型

新湘教版高中地理必修一活动内容设计类别主要包括计算类、绘图类、填表类、观察实验类、资料收集类、交流讨论类、阅读思考和分析类等。活动设计在各个章节基本均匀分布,其类别多种多样。其中交流讨论类、阅读思考和分析类占绝大部分。

二、活动设计在核心素养培养中的应用

《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》中提出的地理学科核心素养包括四个方面:人地协调观、综合思维、区域认知、地理实践力。

新教材的活动设计中,每个活动的设计都落实了地理核心素养。

(一)收集资料类突出人地协调观

在“海洋与人类”这一节中,设计了“收集海洋矿产资源开发和利用方面的资料,与同学交流,探讨人类用该怎样开发利用海洋资源”以及“查阅相关资料,了解海洋石油污染的处理办法”。这类活动主要是让学生通过查询网络、阅读书籍、调查等手段收集相关的资料,让学生在收集和整理资料的过程中,归纳总结知识,从而更加深刻地认识人与环境之间的关系,进而培养人地协调观。使学生正确认识不同的人类活动方式和强度对环境不同的影响程度,同时也能理解环境对人类的反作用,树立人口观、资源观、环境观和发展观。

(二)绘图、填表、观察实验类彰显地理实践力

在“太阳对地球的影响”这一节中,教材设计了“根据表格数据,绘制大气上界太阳辐射随纬度分布的统计图,据此归纳地球大气上界太阳辐射的分布规律”;在《喀斯特、海岸和冰川地貌》这一节中,教材设计了“在我国地图上标注上述世界遗产,并归纳中国南方喀斯特的分布特点。”等活动。这类活动主要培养学生的图文转化能力和动手能力,加深学生对地理知识的认知和理解,同时,让学生更加了解地理教材中“图”的绘制和使用的重要性。“观察月相”“流水地貌模拟”实验和“水循环主要环节模拟”实验。这是新教材的亮点,学生在地理实验的过程中能动手参与,获得最直观的体验,加深了对地理知识的理解。地理实验能培养学生的观察能力、动手能力、合作意识和地理兴趣,同时,实验也能够培养一种科学的探索精神。通过观察实验类活动的开展,学生运用适当的工具完成地理实践的行动能力和品质得到提升,学生的地理实践力得到培养。符合学习“生活中有用的地理”的理念。

(三)交流讨论、阅读思考、读图分析类培养区域认知和综合思维

在“海水的性质和运动”这一节,教材设计了“比较三大洋热带和副热带海域面积、海洋开敞程度等,讨论导致三大洋表层年平均水温差异的主要原因”“议一议,在关闭动力装置的情况下,潜艇应如何进出直布罗陀海峡?”;在“主要植被与自然环境”一节设计了“讨论巧克力山只长草不长树的原因”等。这类问题,往往是在掌握一定的地理相关知识的基础上,比较开放地让学生对问题进行深入的讨论,在思维的碰撞中形成知识的火花,激发学生的求知欲。如果学生想使自己的观点和看法被更多的人接受,那就要有理有据,就要学生更多动用综合思维,全面地、系统地、动态地从时间和空间上、从大尺度和小尺度上、从相似性和差异性上等多个角度阐释地理事物和地理现象,辩证地看待地理现象的产生、发展过程。

阅读思考类在活动设计中用的比较多,例如:在新教材第三章第一节“大气的组成和垂直分层”中关于“臭氧和紫外线”的探究;在“大气热力环流”中,对“热气球”和“切洋葱”的探究。这类问题有利于创设真实的问题情境,着眼于生活中常见的地理问题,拉近知识与日常生活的距离,有利于学生调用已有知识,激发学生学习兴趣。培养学生学知识、用知识的能力,也是学习“有用地理”的一大体现。另外,在新教材第三章第一节“大气的组成和垂直分层”中,设计了“雾霾”的教学活动;在第三章第二节“大气的受热过程”中设计了“晨昏蒙影”活动;这些活动目的是让学生根据教材提供的文字,分析文字中所包含的地理知识和地理原理,结合所学的知识,解释地理现象。

众所周知,地理是图文结合的学科,图是地理知识的载体。教材中的活动设计,有近一半都是通过“读图”来设计的。有景观图、曲线图、柱状图、示意图等。新教材第二章第一节“流水地貌”在讲解“滑坡”时,给了一幅景观图,学生通过观察景观图能够联想到该地区降水丰富、气候湿润、地势起伏大等自然环境特征;新教材第二章第二节“风成地貌”在讲解“戈壁”时,学生能通过图片分析出该地气候干旱、大陆性特征明显、大风日数多等地理环境特征。培养了学生读图、析图的能力,使学生学会用区域的视角认识地理事物,同时根据不同地区不同的地理环境特征“因地制宜”地分析地理问题,进而从整体性和差异性的角度看待地理现象,培养综合思维,辩证地看待人地关系。

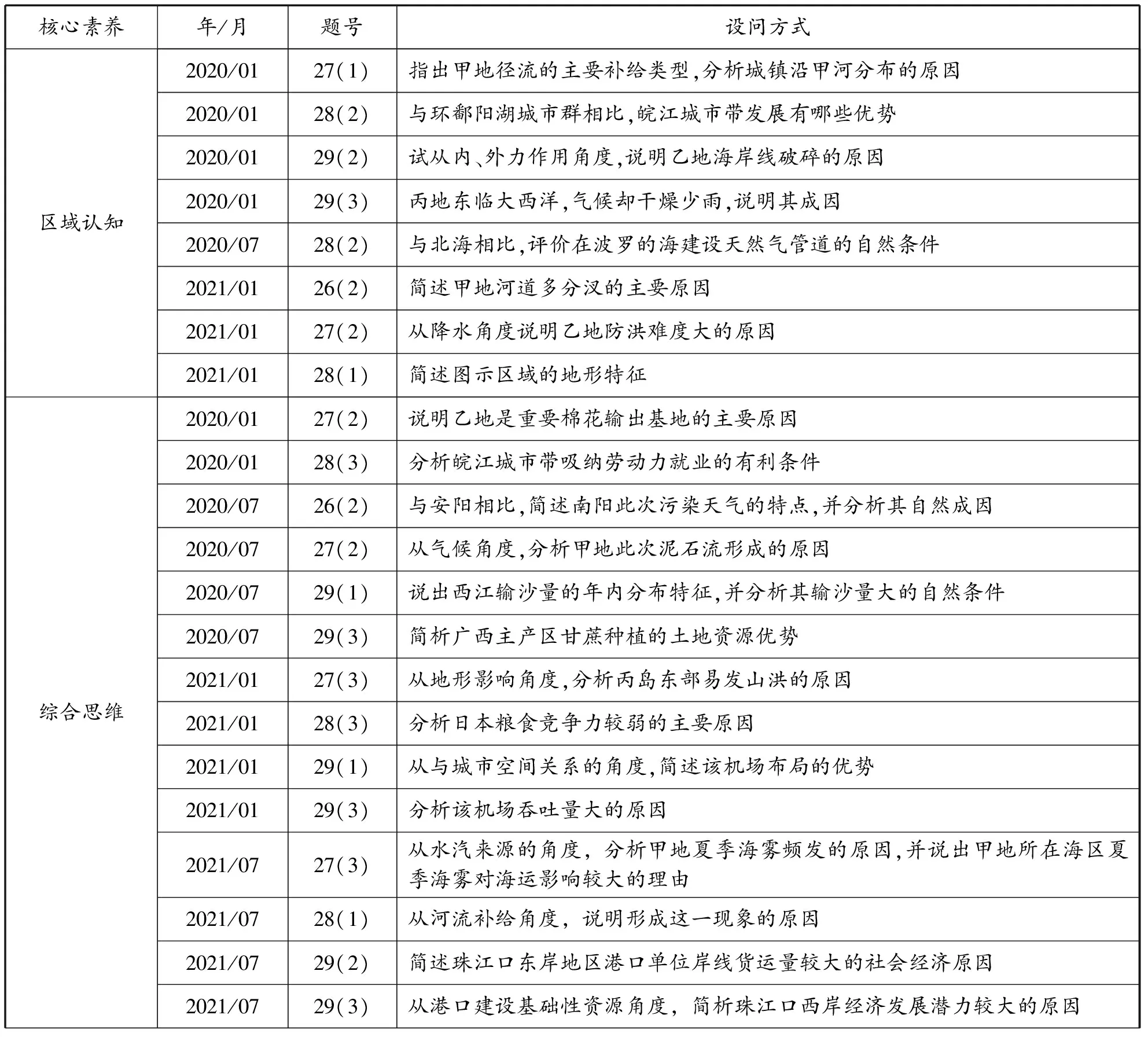

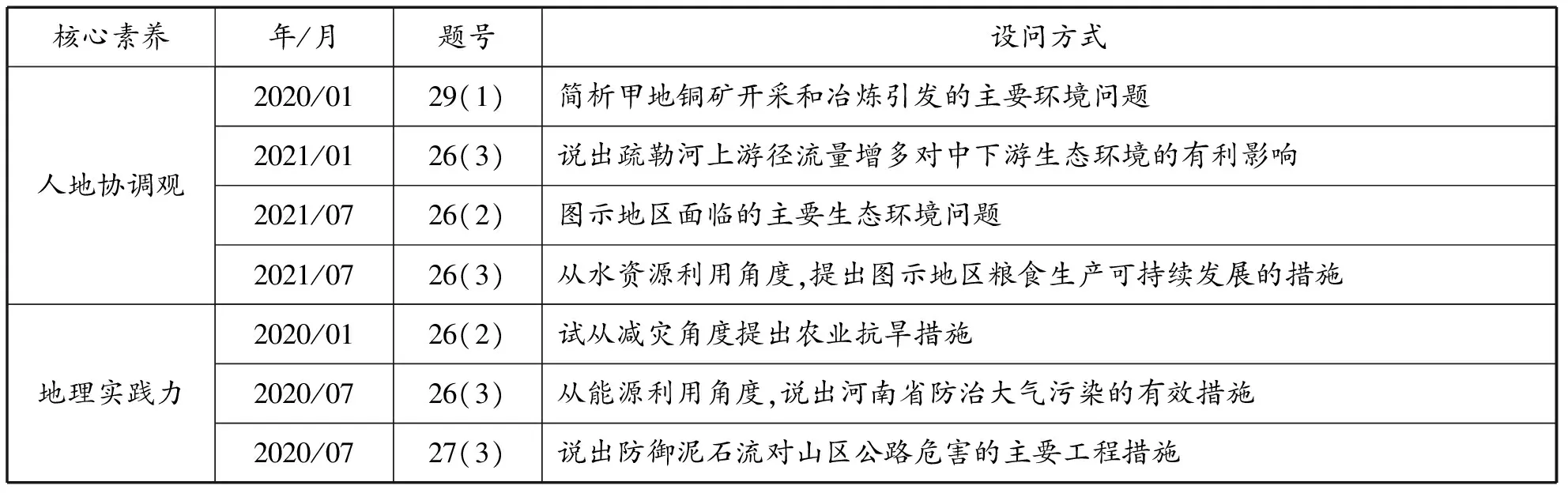

三、高考命题中地理学科核心素养的考查方式

近两年的浙江省普通高校招生选考科目考试在非选择题的设置上,非常注重对地理学科核心素养的考查。强调在真实的问题情境下,综合运用地理思维解决实际地理问题。设问方式和考查重点分布如下表:

从表1中,我们可以看出:高考命题时,非常注重对地理学科核心素养的考查。从中,我们会发现以下几个特点。

表1 高考命题中地理学科核心素养的考查分布

续表

(一)以真实情境为载体

近两年的浙江高考非选择题在命题时都是选择真实情境作为考查的载体,力求挖掘现实存在的自然现象和社会现象。引导学生关注生活,学会用地理的眼光看世界,用所学知识解决实际问题。教材中活动设计同样以真实情景为载体,体现了在核心素养培养上的一致性。

(二)以考查地理学科核心素养为导向

区域认知的直接考查往往设问方式是“描述”“指出”“与某地比较”。通过这种设问方式考查学生对区域的一般认识、与其他地区的相似之处和差异之处。其实,在新湘教版高中地理必修一中的活动设计中有非常多的体现,例如:“结合所学知识,描述雅鲁藏布江大峡谷的主要特点”“描述我国黄土高原地貌特征”。需要注意的是大部分的非选择题都是建立在区域认知的基础之上的。

综合思维是地理学科核心素养考查的重点。其设问方式主要有:“说明”“简析”“简述”“分析”等。综合思维的培养也应该是高中地理教学的重中之重。教师们应充分利用教材中的活动设计,训练学生的综合思维。例如:教材中关于“植物孢粉”材料的阅读分析,能很好地锻炼学生结合材料与所学知识综合分析问题的能力,再如教材中“讨论巧克力山只长草不长树的原因”的设计,需要同学们结合图文材料,从气温、降水、地形、土壤等多角度综合分析原因。只有重视平时的思维训练,才能在考试过程中体现更强的综合思维。

人地协调观的考查往往是以环境问题和可持续发展为背景,与综合思维相结合。教材中在“海洋与人类”这一节设计了“大量石油进入海洋,会给海洋环境造成哪些影响?”也是在渗透人地协调观,培养学生形成正确的资源观、环境观、发展观。

地理实践力的考查在试题中相对不容易设问,所以考查的相对较少,主要是结合所学的知识,对地理现象提出合理的治理措施,体现了学以致用、理论结合实践的指导思想。

另外,我们不难发现在高考试题的设问中,有一类题特别多,那就是“限定角度”。例如:“试从内、外力作用角度”“从降水角度”“从地形影响角度”“从与城市空间关系的角度”“从减灾角度”“从水资源利用角度”等。此类问题,我们不仅要从“从水循环角度,分析长江流域易发生洪涝灾害的原因”“试从纬度位置、气候特点、淡水汇入情况、海区形状等角度,分析两者盐度差异显著的原因”等教材的活动设计中训练学生的思维能力,还要在平时的练习中注重设置类似的问题反复渗透。

(三)以综合思维培养为重点

近两年高考的考查中,综合思维的考查占非常大的比重,教材中活动的设计也是围绕着综合思维的培养展开的。都强调地理环境的整体性,都希望学生具备综合分析地理事物和现象的能力。