传统山水画变体临摹

刘建平

变体临摹是从临摹到创作过渡的一种学习方法,它对于我们继承传统,是有必要意义的,我们通过对传统的学习内化为自我的语言风格。变体临摹不必肖似对象的形象,重要的是传达原作的精神。我们在学习临摹传统经典的过程中,不但要师古人之迹更要师古人之心。中国传统绘画对于现代我们的意义在哪里呢?我们又该如何继承?

在我们写生的时候,面对自然,我们使用了一种方法,就是在学习绘画初期的忠实原作的素描思维的,或者说是西方焦点透视的一种习惯的表达。而这种思维与中国传统绘画有时是冲突的。对于古代的经典之作,我们在学习的过程当中是否能把它的精神运用到写生当中?李可染先生有“对景创作”的理念,他提出对自然的描绘,不能一味地去照抄对象,要用传统的以大观小的观察方法。但是这种观察方法的获得并不容易,可以通过变体临摹的方法去加强理解传统山水的观察方法。这样我们慢慢把临摹的东西内化成自己的笔墨语言。我想这是一个很好的津渡。变体临摹是对原作进行的一种再创造,和李可染先生提出来的对景创作,我想是有异曲同工之妙的。

我们进行变体临摹的目的是要将古人画作中的笔墨技巧,转化成对当代自然景物的一种表达,摹古而不泥古,笔墨应随时代。古人绘画所用的材质,古人在画面当中表现的人文景观,包括建筑、人物的服饰,与当代都有很大的差异。随着时代的发展,我们的观念也会与古人有很大的不同,但是作为中国画传承本质的东西是不变的,就像赵孟頫对书法的理解,“结字因时而传,用笔千古不易”。我想,山水画中的景物因时代的不同而发生了改变,但用笔方法不会改变。那么,对于山水画的继承,也应该有选择性。在变体临摹当中,我们就应该加强我们的选择,而削弱不适应时代的东西。这样的话,变体临摹才能变得更有意义。在具体对传统山水画的变体临摹当中,我们应该怎么做呢?

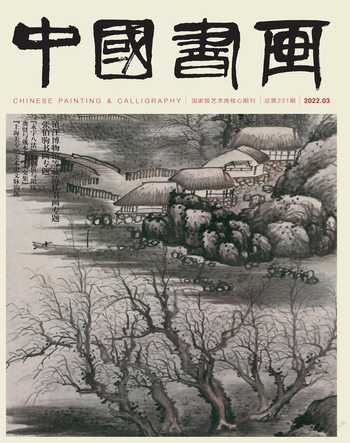

以北宋年间郭熙《早春图》为例子,我们在生宣纸上作画,对于宋代绘画的细致入微的塑造可能会削弱很多,而会加强山水画当中的写意性。郭熙绘画中相应的写意精神,该怎么理解?当然,写意性的要妙在于状物时不重其形而重其意。但写意也需要细微的笔墨表现。当然,写意的细微与否并不是刻画的工细与否。对于对象的塑造上,我们不能一味地罗列绘画中物象的丰富性。写意山水画的笔法的丰富性,才是决定画面艺术层次的决定因素。

《早春图》的塑造在山石的皴法,墨与水的交融,用笔的干与湿、枯与润、曲与直,都有着丰富的笔法与墨法。我们在变体临摹的时候,应该也有相应的丰富性。对于树木的描绘,在《早春图》当中,树木枝干的边界线与出枝的书写性,这也是我们学习的重点。当然,现在我们对山水的描绘不限于“三远”兼有的构图方式,但是郭熙对于“三远”的理论,在我们的变体临摹当中,也应该作为一个很重要的参考,这也符合我们在现实当中观察到的自然景物的特征。平远之色有明有晦,高远之色清明,深远之色重晦。作为变体临摹一一对应的理论,也是我们需要关注的一点。因为宣纸的渗化与墨色的丰富要高于绢本绘画,那么我们就应该发挥它的特点,在具体操作當中掺入我们个人对绘画的整体把握,而不是拘泥在形的表面上。面对临摹对象,我们应是取其意参其形,这样做的话才能从精神上把握从经典到当下的笔墨写生再到创作的转换。

从临摹到写生,再到创作的转换,这是一个漫长的过程,也是一个从师古人之迹,到师古人之心,再到创造个人精神面貌的一个过程。在这个过程当中,我们不断学习古人,再远离古人的面貌,而掺入更多个人的情感。每个人的用笔习惯和个人对于自然山水的体悟,都因人而异。这种差异也是产生不同画风的内在动力。这种动力在内心生发,逐渐成熟。我们在对古典绘本的临摹与学习中,学习到了基本技法,难免会带入自己的写生与创作,我觉得这是一个必然的过程。在这个过程当中,我们也没有必要,也不可能很快地找到一套自己成熟的笔墨语言。在应对自然界中丰富的物象与云幻云灭的自然景观时,我们首先要对自然物象进行观察提炼。李可染先生的写生方法是对景创作。在对景写生的过程当中,我们可能更多被对象的形貌、颜色左右,但是我们回到画室再进行创作时,有可能摆脱这种束缚。而我们之前对于变体临摹和临摹的技巧技法,在此时可能会重新回到我们的画面,我想这些也不必回避,因为在对自然写生时,我们的生理结构不同、思维方式迥异,必然会产生一种个人的运笔习惯和风格面貌。因此,对于古人经典绘本的学习和对经典绘本的变体临摹,再经过写生对自然的观察,到最后的创作已经经历过了三个阶段,经过这些阶段的沉淀,必然会产生我们自己所想要表达的东西。所以说从对古典绘本的临摹逐渐向个人绘画语言形成的过渡,这是一个自然而然的过程。

(作者单位:贵州省画院)

责任编辑:宋建华