书法中“力”的生成与“力”作为书法美学的基本范畴

彭再生 陈先郡

在古代书论中,关于“力”的描述历来占据着重要的位置,并构成书法美学与书法批评的基本范畴。对于传统书画而言,笔墨承载了审美价值的核心,而衡量笔墨高下优劣的重要因素则与“力”的表现休戚相关,可以说,笔力因素构成了书画评判的基本依据。

这种对力或笔力的讨论主要是就笔墨内部所呈现出来的力量感而言的,它关心的是毛笔在运动过程中如何将力量赋予所形成的笔墨形式—点画、线条之中,以保证它们获得相应的质感与力量表现。无论是“高山坠石”还是“如锥画沙”,也无论是“力能扛鼎”还是“力透纸背”,这种力量感要求都一以贯之。而包含在点画或线条中的力量,就如同被注入和存储的能量一样,成为生命活力的表征。

一、“力”的语义溯源

甲骨文中,“力”的字形就已出现。有学者认为,其象耒形,有柄有尖,用以翻地,表示执耒耕作需要花费力气。《说文》:“力,筋也。象人筋之形。治功曰力,能圉大灾。”《韵会》:“凡精神所及处,皆曰力。又,物所胜亦曰力。”无论是象耒耕地,还是象人筋竦,可知其源自先民们基于自身的就近观察,当身体产生某个动作的时候,它需要集聚某种能量使之得以实现;同样,当身体需要使用和驾驭工具的时候,也需要将人自身的能量运用和转移到工具上來,并通过工具再将能量传递出去。因此,无论是自身形体的扩展还是使外物受到改变,它都依赖于人的因素。

从万物生长到生命运动,从改造自然到改造社会,没有哪一个自然现象或人类活动不依赖于力的作用。而从“物所胜”到“精神所及”,力的含义边界不断延伸而无所不包。故而,对力的崇尚构成了人类的某种本质需要,人们正是通过这种力量感的展现来获得对于生命力的共鸣,并将其作为最内在的审美依据之一。而反之,“缺乏力量”对于任何事物与现象,对包含有人类情感与精神的产品,都是一种明确的批评。

在人工制品上显示出力量感的途径是多种多样的,不妨以鼎的制作为例来做一考察。

在三代时期,鼎是一种最为重要的礼器,也是王权的象征。鼎的作用可以“协于上下,以承天休”(《左传》),国灭则鼎迁,鼎的迁徙意味着国家与政权的更迭。由此可见,鼎在观念上本身就是某种神秘力量的化身。

那么,这种对力量的要求如何通过鼎的制作及形式体现出来?首先,鼎是青铜器所制,青铜器是重金属,它所铸造出来的器物具有极为厚重的力量感,这是材质的因素所反映出来的“力量”。其次,作为象征权力或王权的鼎,其在体量上有着特别的要求。周朝时期的列鼎就是根据不同身份等级来确定鼎的形制大小的。再次,在外形上,鼎具有庄重、威严的造型特点,这种外在的造型配合巨大的体量更产生出某种威严的气势。最后,鼎上所铸制的图案也是一种力量的显现。所谓“铸鼎象物,百物而为之备,使民知神奸。故民入川泽山林,不逢不若。螭魅罔两,莫能逢之”,鼎上常见的饕餮纹图案取材于自然界各种猛兽的外形,而且进行了强烈的变形与夸张,以突出其神秘性与震慑性。而即便是其他的几何纹饰图案也同样简洁有力。总之,通过材质、体量、形制与图案等各种因素,鼎的制作与形式得以展现出某种宏伟的、庄严的、不可动摇的力量感。

书法显然不同于鼎这样的器物制作,它是一种更为抽象的造型活动。在这种造型活动中,力量表现同样是首要目标。

二、书法中“力”的生成与运作模式

鼎的形式可以通过各种途径展现出自身力量感。毫无疑问,这些感受到的力是无法通过物理学的手段来进行测量的,甚至对于不同文化经验的观察者而言,面对同一形式,也会产生感受差异。这样的力是一种观念的力、心理的力(即在观念和心理上产生的力的感受),它一部分来自我们的经验。在这一点上,我们对于书法中力的观察与之类似。书法中的“力”同样无法测量,同样会因为主体的感受差异而得到不同的反映,它同样是一种心理上的“力”。

然而,书法的点画或线条表现的“力”与鼎的形制产生的“力”有一个显著差别:书法线条是徒手写成的,它是借助于毛笔等工具的运用所留存下来的痕迹。也就是说,它是经由物理力作用之后的结果,包含着直接的外力的输送和转移。因此,书法中的力的生成与工具的运用及操作方式紧密相关,正是这种相关性决定了书法中“力”的基本属性。

关于书法这种特殊的力的生成与运作模式,古人有最初的讨论。这就是东汉蔡邕的《九势》。

蔡邕说:“藏头护尾,力在字中,下笔用力,肌肤之丽。”“藏头”“护尾”是针对点画的两端而言的,相当于点画在起笔和收笔上的某种规定性;“力在字中”则是对毛笔在整个行进过程当中的规定性,它明确要求将力含在线条之中,使其成为力的载体。同时,“藏”和“护”表明“力”的内敛和含蓄。随后,蔡邕揭示了力的审美目的,其运用了一个关于肌肤的隐喻来说明力对于书法形质的重要意义:通过力的运用和注入,书法的点画和线条就会如同肌肤具有了光泽、弹性以及其他吸引人的品质一样,充满美与生机。所以,从“下笔用力”到“肌肤之丽”,二者构成了某种因果关系,正是因为对毛笔的运用以及力的介入,才能够形成具有质感与美感的点画形质。

蔡邕在《九势》中对书法的“力”做了逻辑上的描述:“夫书肇于自然,自然既立,阴阳生焉;阴阳既生,形势出矣。藏头护尾,力在字中,下笔用力,肌肤之丽。故曰:势来不可止,势去不可遏,惟笔软则奇怪生焉。”〔1〕

第一句是关于书法生成的根本性观念。书法肇始于自然,是自然的反映。那么,书法的表现必然以自然为蓝本,以阴阳相生相成的变化为依据。而“阴阳既生,形势出矣”,对于书法而言,其阴阳关系的具体表现是“形势”。亦即,书法中最为重要的二元阴阳关系是在形和势之间产生的,它们构成书法形式的基本方面。于是,通过这样一个逻辑性的链条,“自然”“阴阳”“形势”得以巧妙无痕地联系在一起,并实现从形而上的观念层面到具体的形式层面的过渡。

蔡邕随后的讨论也正是围绕“形”和“势”展开的。他首先为我们再现了一个书法的形的生成图式,它是通过力的作用来完成的,同时也以“力”的表现作为核心特征。然而,在对形的生成描述之后,蔡邕并不是以一种平行关系来展开对势的讨论,而是运用了出人意料的递进模式。这种语言上的逻辑关系暗示了“形”的生成与“势”的表现之间更为复杂的关联,也为前面“形”与“力”的描述陡然增加了另外的内容。可知此前的“形”的建构与“力”的展开过程中还包含着“势”的作用,所以才会“势来不可止,势去不可遏”。力和势是有机统一的共生关系,势的运动过程中包含着力,而力则是沿着势的运动轨迹进行的力,二者须臾不可分离。因此,这就揭示了书法中力的运作模式所隐含的另一层规定性,即力与势的结合。正是力和势的共同作用决定了书法点画的基本形态—力量的注入生成了审美意义上的“形”,力的持续作用构成了审美意义上的“势”,形与势的结合赋予点画以充分的审美表现。这也涉及书法中力的本质性—力与运动过程紧密相连。进一步理解,书法中的力为什么叫作笔力:它不仅与毛笔的使用相关〔2〕,更与运用毛笔在书写时的整个运动过程相关。

这种力的生成和运作是怎样完成的呢?亦即,如何才能通过对毛笔的合理运用将力量感传达到书写的点画、线条之中?

应该说,存在一个力的作用机制来实现这种力的有效赋予。施加在毛笔上的力与毛笔在书写过程中施加在纸面并最终通过点画、线条表现出来的力完全是两回事,它们自然也就不构成正相关的关系〔3〕。书法中力的实现采取的是这样一个过程,即通过运用毛笔将力量聚集到笔毫,然后再在笔毫与纸面的相互作用中将力量注入纸面。所以,我们所讨论的即是如何将力量落实到纸面上的运用之法,主要在于处理好以下三个方面问题。

第一是手与笔的关系。手控制着笔,也控制着笔与纸面的相互作用,所以把握好手与笔的关系是第一步,这也是古人论笔法的基本内容。对于它的要求最重要的一点是:指实。这一方法最早是虞世南在《笔髓论》中提出来的〔4〕,并成为后世执笔的法则。黄庭坚《论书》说:“凡学书,欲先学用笔。用笔之法,欲双钩回腕,掌虚指实,以无名指倚笔,则有力。”〔5〕黄庭坚进一步解释了指实的目的在于使五个手指与毛笔形成一种很好的控制关系,以便将力量融入对笔的运用之中。丰坊《书诀》云:“虚掌实指者,指不实则颤掣而无力,掌不虚则窒碍而无势。”〔6〕又说:“指实臂悬,笔有全力,擫衄顿挫,书必入木,则如印印泥:言方圆深厚而不轻浮也。”〔7〕丰坊的说法一方面指出了指实的第一层意义,即手对笔的控制是有力的,而不是松散的、“颤掣”的,这与黄庭坚所说相一致;另一方面,指出了指实的最终目的和功能是在于让笔(笔毫)能够有效地聚集所有的力量并将力量渗入纸面,形成“入木”“印泥”的力感。在《艺舟双楫》中,包世臣更加详细地对“指实”之说进行了解释:“至古之所谓实指虚掌者,谓五指皆贴管为实,其小指实贴名指,空中用力,令到指端,非紧握之说也。握之太紧,力止在管而不注毫端,其书必抛筋露骨,枯而且弱。永叔所谓‘使指运而腕不知’,殆解此已。”〔8〕包世臣的说法很好地印证了我们此前所强调的毫端之力与握笔之力的区别。所谓“指实”的“实”,不是“紧”(用力紧握),而是“不松”,即保持手和笔之间一种最佳的控制状态,以便有效地将力量注入毫端,并且能够灵活应对笔毫与纸面之间不断变换的相互运动。

第二是笔毫的控制。书法中的力是通过笔毫与纸面的相互作用而产生的,因此对笔毫的控制尤为关键〔9〕。因为笔毫是软的,所以这种控制就变成了一种特殊的技术,我们对它的要求主要是做到“万毫齐力”。也就是说,让全部笔毫成为一个发送力量的整体,在势的引领下参与到毛笔运动的过程中。王僧虔《笔意赞》说:“剡纸易墨,心圆管直。浆深色浓,万毫齐力。先临《告誓》,次写《黄庭》。骨丰肉润,入妙通灵。”〔10〕万毫齐力〔11〕才能让笔毫聚集为最佳的力量状态,通过这种力量的注入,从而实现“骨丰肉润”的美。

第三是笔毫与纸的关系。力量如果不能传达到纸上,那就是竹篮打水,毫无功效。王羲之《题卫夫人〈笔阵图〉后》说:“其草书,亦复须篆势、八分、古隶相杂,亦不得急,令墨不入纸。若急作,意思浅薄,而笔即直过。”〔12〕毛笔在纸面上是移动的、前进的,在移动的过程中必须保证力量注入点画运行的轨迹之中。反之,毛笔急急忙忙地在纸上一划而过,则削弱了力量渗入纸面的运动,写出来的线条、点画就會没有力感,缺乏内涵,“意思浅薄”。因此必须强调毛笔运动和推移的过程中垂直方向的力的注入,通过这种注入来达到“力透纸背”〔13〕。

需要指出的是,力施加在纸面亦不等同于点画、线条中力量感的完美传达,其只是保证这种力量表现的基本的技术要求,而诸如“锥画沙”“屋漏痕”等之类的力感效果则需要在长期训练和经验感知之后方能抵达。林散之说:“力量凝蓄于温润之中,比如京剧净角,扯起嗓子拼命喊,声嘶力竭,无美可言,谁还爱听?看不出用力,力涵其中,方能回味。”〔14〕所谓“百炼钢化绕指柔”,对于书法中的力,我们所期待是一种蕴藉之力,而非鲁莽蛮横之力。

通过笔的驾驭与运用,笔墨中力量的表达成为可能,这也是贯穿整个书写过程的基本原则,从古人关于点画书写过程中力量表达的描述即可见一斑:“下笔点画波撇屈曲,皆须尽一身之力而送之。”〔15〕“护尾,画点势尽,力收之。”〔16〕点画行笔的过程占据了点画的绝大部分时间和空间,所以其也是力量表现的主体。而无论是直还是曲,均“须尽一身之力而送之”,可见,对于行笔过程中力量的要求是一丝不可懈怠的。“画点势尽,力收之”则指的是在点画的收笔处也需要采取一种充满力量的结束方式,并把力量包裹在点画的内部。

因此,从笔的行进到结束的全过程,无一处不需要力的注入,无一处不需要力的表现。或者说,在整个书写的过程中,我们都要看到一种持续灌注的力量感,它伴随着毛笔在纸面提按起伏变化和运动的全过程。

三、“力”作为书法美学与批评的基本范畴

由蔡邕建立起来的以力为中心的审美原则,东晋卫夫人给出了理论上的回应。在《笔阵图》中,卫夫人明确将力作为核心批评范畴提了出来。她说:“善笔力者多骨,不善笔力者多肉;多骨微肉者谓之筋书,多肉微骨者谓之墨猪〔17〕,多力丰筋者圣,无力无筋者病。”由此可见,卫夫人这条对书法进行批评的标准完全建立在“力”的范畴之上。围绕笔力的多与少、善与不善,书法的优劣高下清晰可判。所谓“多力丰筋者圣,无力无筋者病”,在书法的形式表现中显示出饱满的力量被认为是一种高超的技能和理想的境界;与之相反,缺乏力量或得不到力量的有效支撑则构成一种明显的弊病,而排除在审美欣赏的视野之外。于是,作为内在的决定性因素,力的有无、多少产生了天壤之别。

在提出“力”这一批评标准之后,卫夫人随即以“笔阵”为喻,对书法点画中所包含的力量表现进行了深入的揭示。以笔为阵,这个比喻本身就颇有意味。古有兵阵之说,指的是战争中排兵布阵的形势。卫夫人援引此说用于书法,很显然是因为书法中点画之形态、布置也如同兵阵一样充满了力量与形势的建构、配置关系,蕴含着勃勃的生机与力量〔18〕。所以卫夫人称之为“七条笔阵”的“出入斩斫图”。

“七条笔阵”曰:“一如千里阵云,隐隐然其实有形。丶如高峰坠石,磕磕然实如崩也。丿陆断犀象。乙百钧弩发。ㄧ万岁枯藤。⺄崩浪雷奔。劲弩筋节。”〔19〕这种比喻式的描述将书法中的点画与自然界的事物联系起来,为我们提供了清晰直观的视觉图景。每一个点画就是一个视觉形象,而每一个视觉形象都包含了异常充沛的力量感,它们仿佛是力量的化身。因为,它们所描述的正是充满活力的事物的某种最佳状态:

“千里阵云”显示了一个宏阔的视觉意象。“千”意指数量之大,实指无边无际。如此广阔的云层堆积、延绵以及排闼而来,其中必定蕴含着巨大力量的驱动;巨石从高峰上坠落下来,其中有重量,更有巨大势能,所以“磕磕然”“实如崩”;“犀象”者,坚硬之物,“陆断犀象”比喻撇的书写如同挥用利剑斩劈犀象,锐不可当;“一钧”为三十斤,“百钧”为三千斤,拉动三千斤重的弓弩并使其蓄势待发,可见其力之大,其势之猛......

“七条笔阵”的意象惊心动魄,它唤醒了我们心中对于力量感的诸多想象,可以说,“七条笔阵”是以力为法,也就是将力作为根本性的原则来进行讨论的。每一条笔阵就是一个点画的写法,而每一个写法都是一种对力的描述。可见“力”在卫夫人时代的书法观念中所扮演的重要角色。人们以力作为评价书法优劣的基本依据,也以力来指明书法用笔的基本法则。从蔡邕到卫夫人,在书法艺术理论自觉与初创的阶段,人们确立了对力的美学观念与批评原则。

在接下来羊欣、王僧虔等人的批评文章中,可以看到“力”作为批评范畴的大规模运用:

弘农张芝,高尚不仕,善草书,精劲绝伦。(羊欣《采古来能书人名》)

吴人皇象能草,世称“沉着痛快”。(同上)

王献之,晋中书令,善隶、藳,骨势不及父,而媚趣过之。(同上)

亡从祖中书令珉,笔力过于子敬。(王僧虔《论书》)

张芝、索靖、韦诞、锺会、二卫并得名前代,古今既异,无以辨其优劣,惟见笔力惊绝耳。(同上)

郗超草书亚于二王,紧媚过其父,骨力不及也。(同上)

孔琳之书,天然绝逸,极有笔力。(同上)

萧思话全法羊欣,风流趣好,殆当不减,而筆力恨弱。(同上)

谢综书,其舅云:“紧洁生起。”实为得赏。至不重羊欣,欣亦惮之。书法有力,恨少媚好。(同上)

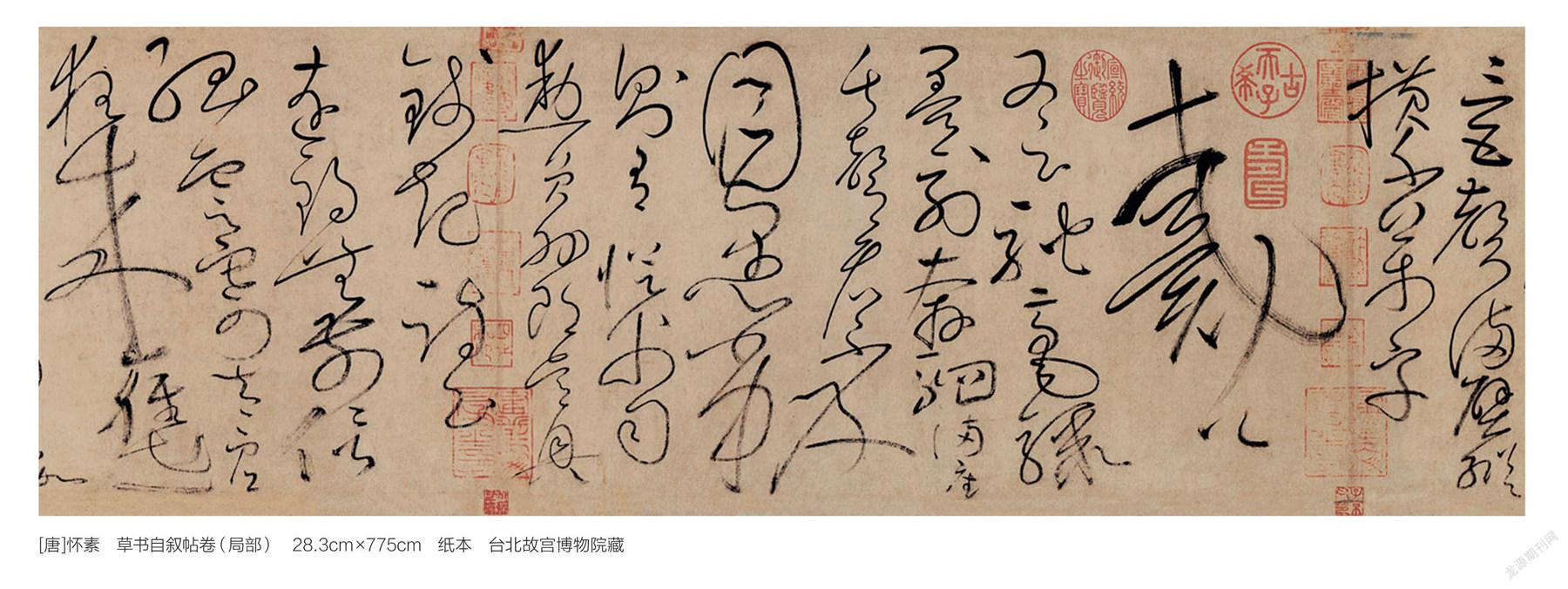

羊欣评张芝的草书“精劲绝伦”。“劲”是对力量达到一定程度的一种指称,相当于力强、力健的意思。以“精劲绝伦”作为核心的评论语汇意在表明张芝草书中所蕴含的那种充分的力量感及其对力量运用和表现所达到的高超程度。这成为张芝草书区别或优胜于其他人的主导性原因。

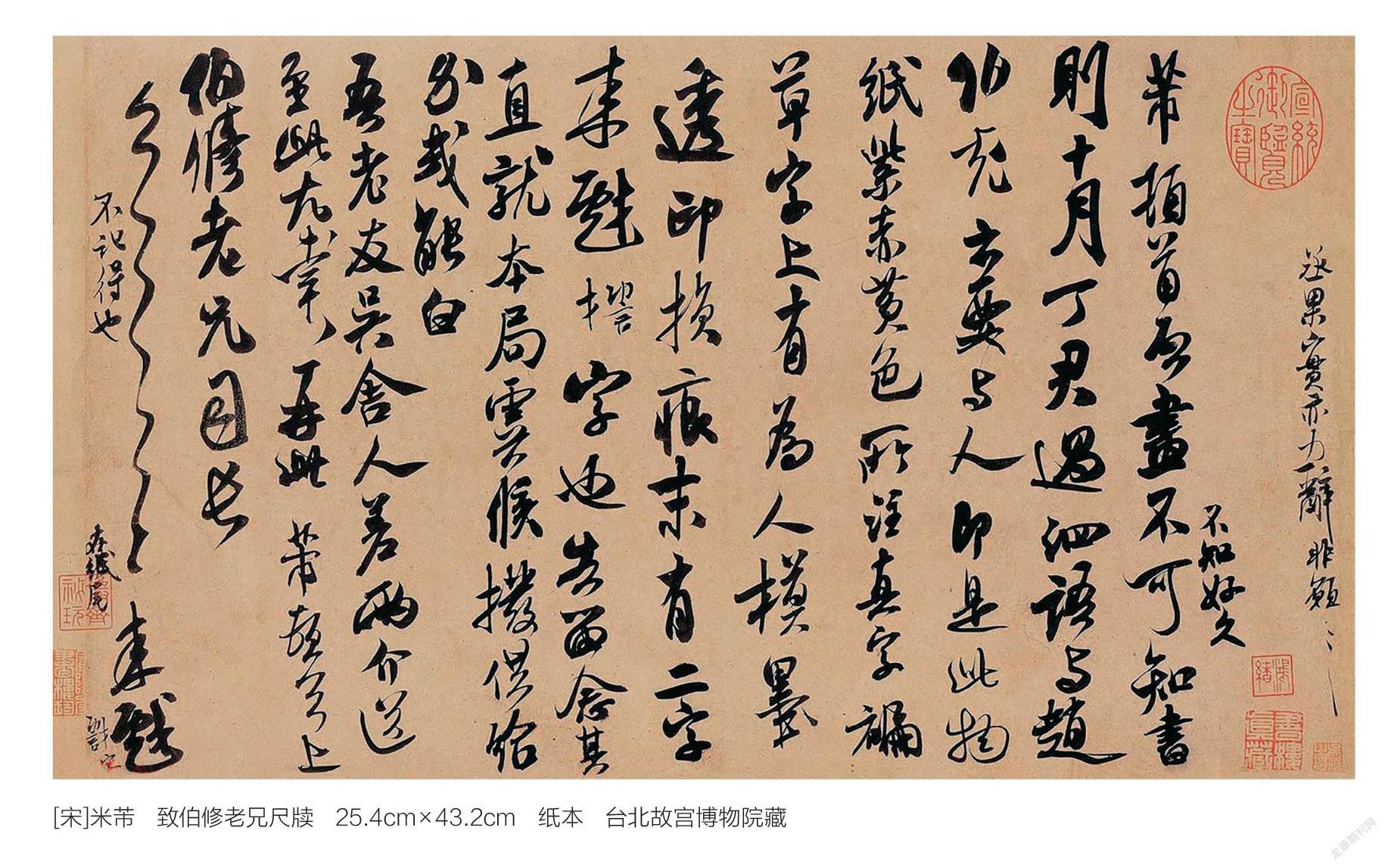

再说皇象草书的“沉着痛快”。这一语汇的主要指涉是力和势。非有力不能沉着,非有势不能痛快,而后者必须建立在前者的基础上,无力则飘、无力则浮、无力则滑、无力则弱,自然也就无审美意义上的“痛快”可言。所以,“沉着痛快”实质是力与势的完美统一。其后,在书法批评上关于“沉着痛快”最著名的使用见于苏东坡对米芾的评价,他说:“海岳平生篆、隶、真、行、草书,风樯阵马,沉着痛快,当与钟、王并行。”苏轼认为米芾的书法兼具沉着与痛快,可以与钟繇、王羲之比肩。

对于王羲之、王献之父子,羊欣拈出“骨势”一词作为主要评价范畴,以显示“二王”在书法形式及风格表现上的决定性差异。我们知道,“骨势”是力与势相结合组成的复合式批评术语,其核心在力,指的是通过力的运作所形成的具有质感与“骨感”的形体,或驾驭这种形体而生发的运动。在这里羊欣没有直接使用“力”这一字眼,但其批评的重要依据却建立在“力”的品质上。透过羊欣的批评方式,可知在古代书论中,很多以比喻的形式或通过其他语汇进行的批评,其背后的实质都是指向“力”这个范畴。

与羊欣不同,王僧虔《论书》中对于书法的批评,多是直接用“力”或“笔力”来展开。在这些评论中,无论是作为衡量一个书家书法水平的主要指标,还是作为在不同人之间进行比较的关键性因素,都说明了“力”的重要性。同时,它隐含的另一层意思是笔力的获得并非唾手可得,正是这种能力的差异造成了评价的差异。所谓成也笔力、败也笔力,卫夫人“非圣即病”观念构成了潜在的批评标准。

王僧虔对力的重视体现在其“神采论”之中,他对神采的推崇将书法表现生命精神的观念确立下来,对后世产生了深远影响。而且,所谓“神彩为上,形质次之,兼之者方可绍于古人”〔20〕,王僧虔的神采论并非空中楼阁,而是以不偏废形质为基础的。神采必须在形质基础上反映出来,它不能脱离形质而存在。而在影响形质的各种因素中,力是关键性的因素。没有力,形质就不能凝聚精神,形质的表现就缺乏内在的生命活力。宋曹说:“形质不健,神彩何来?”〔21〕“健”即劲健,其主要在于有力量,无力不健,力量是形成神采的基本来源。可见王僧虔对神采的重视与对力的重视是一致的。唯其如此,才能解释力在其书法批评中的极其重要性。

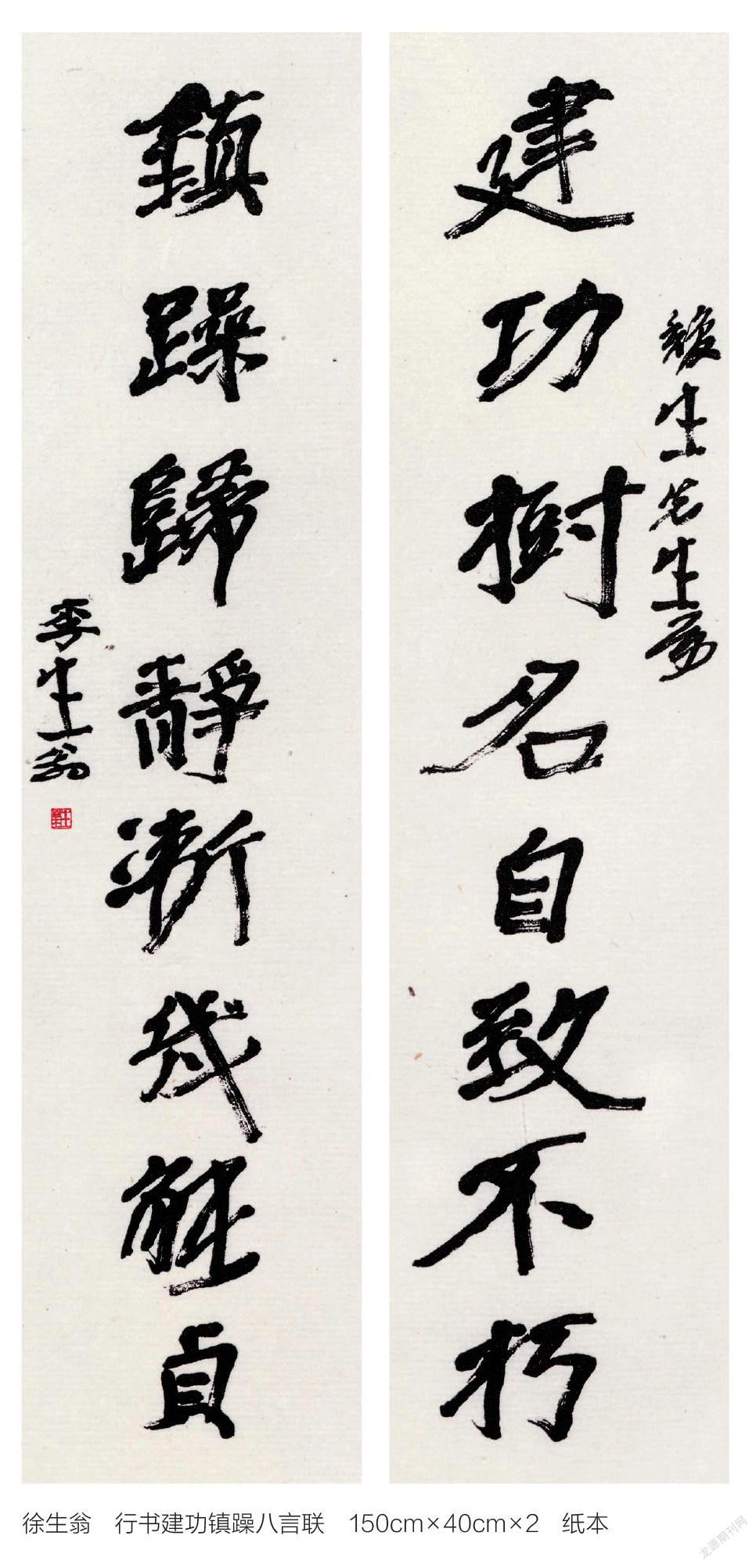

羊欣、王僧虔之后,力作为书法美学与批评的重要范畴贯穿始终。如南朝萧衍《古今书人优劣评》,唐代李嗣真《书后品》、张怀瓘《书断》,清梁巘《评书帖》、刘熙载《书概》、康有为《广艺舟双楫》等都有关于力的明确而丰富的表述。

此外,在“力”作为主要美学范畴确立以来,与之相类的另一个语汇—“骨”,也同样频繁地用于书法理论及批评之中。苏轼《论书》说:“书必有神、气、骨、肉、血,五者阙一,不为成书也。”〔22〕可见,“骨”在书法批评中的重要地位。而骨在本质上与力相关。

“骨”作为批评术语的首次出现,需要回溯到卫夫人《笔阵图》中。“秦丞相斯见周穆王书,七日兴叹,患其无骨;蔡尚书邕入鸿都观碣,十旬不返,嗟其出群。”〔23〕李斯见周穆王书的兴叹与蔡邕观碣的流连形成了鲜明对比,而其中一个直接的原因恐怕就是有骨与无骨的区别—碑碣刊于石上,自然力量雄强,气骨铮铮,其骨力气魄深深地感染了蔡邕。

正是在这则故事之后,卫夫人提出了“力”作为批评的中心范畴,而这个中心范畴的确立是在力与骨的关系中得到阐明的。所谓“善笔力者多骨,不善笔力者多肉;多骨微肉者谓之筋书,多肉微骨者谓之墨猪”,骨、肉、筋是一种比喻,它们都与力有关。可以说,骨的形成来源于力,是力在形体表现上的反映。后来张旭说“力谓骨体”〔24〕,力是生成骨体的原因。书法美学与批评中所谓“骨力”“骨势”“骨气”“骨体”“筋骨”等,其本质上都与力有关。

关于力与骨,宗白华有一段简短的论述:笔墨是中国画的重要特征之一。笔有笔力。卫夫人说,“点如坠石”。即一个点要凝聚了过去的运动的力量。这种力量是艺术家内心的表现、但并非剑拔弩张。而是既有力,又秀气。这就叫做“骨”。“骨”就是笔墨落纸有力、突出,从内部发挥一种力量,虽不讲透视却可以有立体感,对我们产生一种感动力量。骨力、骨气、骨法,就成了中国美学史中极重要的范畴,不但使用于绘画理论中(如顾恺之《魏晋胜流画赞》,几乎对每一个人的批评都要提到“骨”字),而且也使用于文学批评中(如《文心雕龙》有《风骨》篇)。〔25〕

宗白华的论述表明,对笔墨、用笔进行讨论的核心即是笔力的问题。也就是说,好的笔墨源于对笔的精妙运用并实现一种良好的力量表达。同时,骨亦是力的表现,它是笔墨从内部散发出的力量,这种力量给人以共鸣。所以,对力与骨的崇尚,显然不仅仅是形式表现,而是精神追求,这是书法强调笔力、强调筋骨的更深层次的原因。

(作者分别为四川大学艺术学院特聘副研究员、中国楹联学会书法艺术培训中心导师)

责任编辑:欧阳逸川

注释:

*本论文为中央高校基本科研业务费专项资金资助、海南省哲学社会科学2021年规划课题〔HNSK(YB)21-57〕阶段性成果。

〔1〕〔16〕〔东汉〕蔡邕:《九势》,《历代书法论文选》,上海书画出版社1979年版,第6页。

〔2〕蔡邕谓“惟笔软则奇怪生焉”,对于毛笔,唯其软,毛笔才能产生提按起伏等各种莫测的变化,并形成特殊的力和势,也唯其软,才使得毛笔的驾驭和力量的传达变得超出常规和难以控制。因此,对毛笔的驾驭和运用本身构成了书法中一个核心的技术问题,被称为“笔法”。

〔3〕〔唐〕林蕴《撥镫序》:“岁余,卢公忽相谓曰:‘子学吾书,但求其力尔。’殊不知用笔之力,不在于力;用于力,笔死矣。”宋代苏轼《论书》:“献之少时学书,逸少从后取其笔而不可,知其长大必能名世。仆以为知书不在于笔牢,浩然听笔之所之,而不失法度,乃为得之。然逸少所以重其不可取者,独以其小儿子用意精至,猝然掩之,而意未始不在笔。不然,则是天下有力者,莫不能书也。”

〔4〕《笔髓论·释真》:“笔长不过六寸,捉管不过三寸,真一、行二、草三,指实掌虚。”(《历代书法论文选》,第111页。)

注释:

〔5〕〔宋〕黄庭坚:《论书》,《历代书法论文选》,第355页。

〔6〕〔7〕〔明〕丰坊《:书诀》,《历代书法论文选》,第505页。

〔8〕〔清〕包世臣:《艺舟双楫》,《历代书法论文选》,第644—645页。

〔9〕关于笔与毫在执使过程中的关系,古人也有讨论。唐代虞世南的表述可供参考。虞世南《笔髓论·辨应》:“心为君,妙用无穷,故为君也。手为辅,承命竭股肱之用故也。力为任使,纤毫不挠,尺寸有余故也。管为将帅,处运用之道,执生杀之权,虚心纳物,守节藏锋故也。毫为士卒,随管任使,迹不凝滞故也。字为城池,大不虚,小不孤故也。”(《历代书法论文选》,第110页。)

〔10〕〔南朝〕王僧虔:《笔意赞》,《历代书法论文选》,第62页。

〔11〕〔清〕包世臣《艺舟双楫》:“北朝人书,落笔峻而结体庄和,行墨涩而取势排宕。万毫齐力,故能峻;五指齐力,故能涩。分隶相通之故,原不关乎迹象,长史之观于担夫争道,东坡之喻以上水撑船,皆悟到此间也。”“少师铺毫入纸,至能齐力。”(《历代书法论文选》,第653、671页。)

〔12〕王羲之《题卫夫人〈笔阵图〉后》(传),《历代书法论文选》,第27页。

〔13〕黄宾虹:“算学积点成线,画亦由点而成线,是在于留也。笔意贵留,似碍流走,不知用笔之法,最忌浮滑,浮乃轻忽不遒,滑乃柔弱无劲。笔贵遒劲,书画皆然。”

〔14〕关于书法中的力,林散之多有讨论:“执笔要用力。不用力还行吗?要虚中有力,宽处亦见力。颜鲁公笔力雄厚,力透纸背,无力如何成字?王大令下笔千钧。力要活用,不要死的;死力不能成字。”“写字要用劲,但不是死劲,是活的。力量要用在笔尖上。”“写字要运肘,运臂,力量集中。”“要每一笔不放松,尽全力写之。”“古人作书,笔为我所用,愈写愈活,笔笔自然有力。”

〔15〕〔19〕〔晋〕卫夫人:《笔阵图》,《历代书法论文选》,第22页。

〔17〕卫夫人的这一说法得到了广泛的沿用。萧衍《答陶隐居论书》:“纯骨无媚,纯肉无力。”刘熙载《书概》:

“书少骨,则致诮墨猪。”等皆依此说而来。

〔18〕以笔为阵之说,在包世臣《艺舟双楫》中有一段话亦可以作为注解。文曰:“梁武帝与隐居评书,以中郎为笔势洞达,右军为字势雄强,又取象于龙威虎震,快马入阵。合观诸论,则古人盖未有不尚峻劲者矣。”

(包世臣《艺舟双楫》《,历代书法论文选》,第649页。)

注释:

〔20〕〔南朝〕王僧虔《笔意赞》《,历代书法论文选》,第62页。

〔21〕〔明〕宋曹《:书法约言》《,历代书法论文选》,第566页。

〔22〕〔宋〕苏轼:《论书》,《历代书法论文选》,第313页。

〔23〕同〔15〕,第21页。

〔24〕〔唐〕颜真卿:《述张长史笔法十二意》,《历代书法论文选》,第279页。

〔25〕宗白华:《中国美学史中重要问题的初步探索》,《宗白华全集》第三卷,安徽教育出版社2008年版,第466—467页。