“形”为体,“神”为本

吴心华

摘 要:随着《大中小学劳动教育指导纲要》发布以来,各地如火如荼地开展了形式多样的劳动教育。笔者以为劳动教育应以强化劳动观念,弘扬劳动精神为重点,开展劳动教育活动的目的就是培养、帮助学生形成正确价值观,形成良好的班级文化与文化品牌。因此,以“形”为体——开展各式劳动教育课,以“神”为本——围绕班级文化核心观,最终“水乳交融”——做成班级文化品牌。但切忌把活动“道具”化,把学生家长作为扩大知名度的手段。以生为本,班主任关注的焦点应是学生的成长。

关键词:劳动教育;班级文化;班级品牌;以生为本

随着教育部印发《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》(以下简称《纲要》)以来,各地如火如荼地开展了形式多样的劳动教育。《纲要》提出:要将劳动观念和劳动精神教育贯穿于家庭、学校、社会各方面;注重学生在学习和掌握基本劳动知识技能的过程中领悟劳动的意义价值;关注学生劳动过程中的获得感、成就感、荣誉感。根据《纲要》,可以把劳动教育的基本理念总结为:强化劳动观念,弘扬劳动精神;继承优良传统,彰显时代特征;发挥主体作用,激发创新精神。

通过研读纲要,笔者觉得小学阶段可侧重劳动教育的课型,创建不同主题的课程,如开设“生活劳动——家庭篇”,具体活动有家务小帮手、小小美食家、省电一族、居家法宝、理财高手等;开设“生活劳动——校园篇”,下设资源回收站、环保小勇士、地球战士、生态探索等课程,旨在培养学生的劳动意识、劳动习惯、劳动能力。中学阶段除开设相应的劳动教育课外,更应重在培养学生的劳动精神、劳动品质,体验劳动幸福,即让学生有正确的劳动价值观。《纲要》中明确指出“在校园文化建设中强化劳动文化”,笔者认为开展劳动教育活动的目的就是培养、帮助学生形成正确价值观的意蕴,具体表现为形成良好的班级文化与文化品牌。

一、“形”为体——开展各式劳动教育课

班级管理是学校工作体系中的重要内容,也是相当耗费班主任心力的一项任务。班主任不仅需要做好个体教育,还有一个更重要的使命——带领一群人进步。要完成这一使命,不是只凭“勤奋”“爱心”就能做好的,还得有一系列的专业思维和方法,以活动为载体。比如七年级的新生刚进入校园,班集体尚未建成,这时班主任首先要做的是把学生组织起来,可以通过班团课制定“劳动公约”“每日劳动常规”“学期劳动任务单”等明确岗位职责。学生在学校并不需要在烈日炎炎下参加劳动,也没有很多繁重的劳动任务,对他们来说做得最多的就是班级的日常保洁工作。这项工作的意义不仅仅是完成保洁任务或者为班级挣得一面卫生红旗,其中还有大量的教育内容,包括劳动意识,劳动责任心,公德心的培养等方面。笔者所带的班级一般按如下流程完成此项工作:

1. 按人设岗:按班级人数设定岗位,班级人数多的时候岗位细化点,人数少时合并某项工作。岗位明确后,各司其职。

2. 公共区域:教室前后空间、走廊、过道、门窗、窗帘、窗台、讲台、黑板、一体机、电扇、书架、墙裙等视为公共区域,按小组轮流,每周一组。

3. 个人责任区:座位的周边、桌面、抽屉、书包柜,每两周定期检查,时间为周三班团课或周五放学前。抽屉物品摆放务必整齐有序,易于翻找。

4. 制定岗位职责:提出具体的要求,比如一天两扫两拖,定时倒垃圾,放学关紧门窗,拉好窗帘等。

5. 岗位培训:依据5S的管理理念,培养学生注重细节,保障环境优良,以此提升学生的素养。

6. 岗位检查:定期检查,由卫生委员,值日班长负责,主要起提醒作用。

7. 岗位评价:评价要多激励,设置与保洁相关的激励语如“优秀值日生”“示范岗”“整理达人”等。对责任心不强、逃避工作的学生多提醒、教育,必要时惩戒做公益性活动。

通过一段时间的努力,学生养成了经常整理物品、及时清理的习惯,既可以抛掉让人分心无用的东西,又可以使自己专注于学习,轻装上阵。公共区域保持通畅,有助于消除安全隐患。学生坐在整整齐齐的教室里感觉神清气爽,同时也营造出井然有序的班级气场。从效果上看,两周一次的抽屉检查让学生受益匪浅。总有教师抱怨上课时要求学生拿出什么资料时很多学生一通乱找,还经常找不到。然而我班这样的学生很少,甚至有些男生抽屉的整齐度超越女生。最后根据5S的理念,提出更高的要求,保持清洁,即是对前面所有工作效果的总结,还可以做一些拓展,如课间经常开窗透气,不在教室里吃气味重的食品,学生的仪容仪表,头发,指甲、身上的气味等均要保持清洁,甚至希望学生把这些习惯延伸到自己的家里。这些要求的目的就是为了培养学生良好的习惯,让学生成为有素养的人,这才是最核心的。

二、“神”为本——围绕班级文化核心观

所谓的“神”,就是内涵,指导思想,所有的活动都有一个中心和灵魂指挥棒。一个班级的文化就是“神”,班级内所有成员或大部分成员的信念、价值观、态度的复合体。一个班级一旦没有精神内核,即使物质建设做得很好,也不能被认为是有文化的。一间布置很漂亮的教室不一定有文化,一个班名、班徽、班级口号齐全的班级不一定有文化,一个开展热闹活动的班级不一定有文化。班级文化体系以班级精神文化为核心,没有精神文化,班级文化就没有灵魂,即使活动做得轰轰烈烈、热热闹闹,也不能对班级的发展和学生的发展起到实际意义的推动作用。

首先,班主任要有大局观,确立班级精神文明的核心,围绕核心建立机制。一般情况下,班级文化的形成会经历创建阶段、群体认同阶段、价值观共同形成阶段,以及价值观普遍化阶段。班级的物质文化建设都要围绕此中心,比如你的班级文化建设的核心如果是“知行合一”,那么你的班徽设定需含“行知”字样,标语口号可选“知行合一”“爱满天下”,教室美化用陶行知名言书法作品,班级活动时以“行知”冠名等。让学生充分参与班级文化建设,那么认同阶段就会和创建阶段融合在一起。

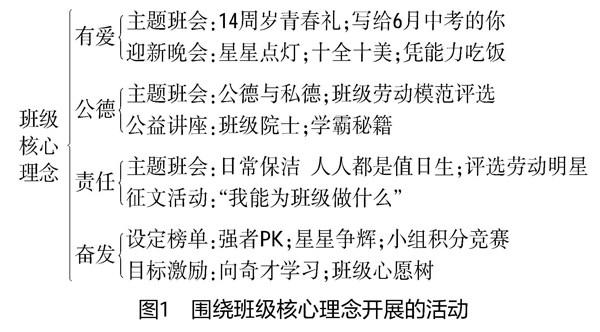

其次,围绕班级核心开展一系列的活动。活动是广义的,包括管理活动、学习活动、社会实践活动、社团活动、文体活动、班会教育活动等。活动很重要,但是盲目组织活动,其教育价值非常有限,甚至可能会产生反作用。班级文化中的核心价值观就像一根无形的纽带,可以将这些活动串联起来并赋予他们更深的意义。比如某一年笔者接手九年级毕业班,原先的班级因特殊原因,八年级下学期时基本不开展各项活动,学生以放养为主。笔者接手时,先确定“有爱”“公德”“责任”“奋发”的核心理念,然后分阶段开展相应的主题班会。

以下是九年级这一学年根据确定的核心理念,开展不同活动的示意图,大致内容如图所示(见图1)。

三、水乳交融——做成班级文化品牌

经过长期努力,班级文化历经创建、认同形成阶段,在实际问题上有了共识,形成默契,如此便进入水乳交融阶段,才形成真正的班级文化品牌。没有十全十美的班级,也没有一无是处的班级。有文化品牌的班级不一定是成绩最好的,但一定拥有学生引以为豪的品质,比其他班级有明显的优势。文化品牌是班级的标签,它的价值就是自带的影响力,足以让学生受到感染,班级氛围足以约束学生的行为。那么如何让班级形成文化品牌?

单一的活动对班级文化的贡献有限,只有把班级文化项目做成文化传统,把班级文化变成文化品牌,并对此不断的创新,才有意义。比如在各色劳动教育中,很多班级会开设传统项目“美食节”,春季食材丰盛,既锻炼学生的动手能力,又有很多展示的机会,同时增进同学情感,提升班级生活幸福指数,活跃班级文化生活。不仅如此,可行性也高,占用时间不多,准备工作在家也可进行,地点可选教室,也可在户外,风险可控。学生参加第一届美食节兴趣很浓,但第二届如没有变化仍停留在吃喝上,意义就有限,这样的活动也无法上升到“文化”的高度。因此第一届试举办,积累经验,学生收获成就感,参与感。第二届要确定美食节的文化主题,增加冠名,引入赞助商,食物要分类展示,增加“食神争霸”项目,增加美食征文比赛等。第三届可以更换举办场地,增加命题烹饪比赛,开设美食专题讲座,聘请专业人士点评,甚至可开网络直播,联系新闻报道。三年一轮回,等到下一届学生又可以按此进行劳动教育,又让学生感觉每年都不一样,慢慢形成班级文化品牌。

如建党100周年系列活动,可以参考其他学校,就是把劳动教育与向党献礼活动通过美食的方式有机结合起来:用精心烹制的四大名菜——百年“青春”(白果、年糕、青菜),红心向党(西红柿、鸡蛋),“芹干”踏实(芹菜、香干),“幸胡”礼赞(里脊肉、田椒)向建党100周年献礼。班主任应景赋诗一首:一曲红梅,道不尽多多向阳开;三牛沃野,正乾坤铮铮创未来。这不仅仅是一场活色生香的饕餮盛宴,更蕴含了师生红心向党、逐梦前行的拳拳之心。

四、结语

教育的目的始终是以学生为中心的,要实现以人为本的班级管理体系,培养学生成为管理的主人。班级或学生的优秀,可以为教师带来荣誉、声望,甚至利益。但教师应谨记学生不是教师获得成功的手段,学生本身才是教师工作的终极目标。 教师也有“真爱”、假爱之分。令人担忧的是,有些教,会为学生掏腰包买礼物、奖品,但他们的心里没有赞赏,只为了让学生更听话。他们会拍照、写日志,会开展各式各样的活动,但心里想的是把事情做漂亮点,获得评优评先的资历。随着自媒体的发达,更多的班主任开始热衷于在朋友圈、各种班级群里晒班级活动的照片、晒各种赞美的话,我依然会产生“道具”的感觉。这样晒,好吗?毋庸置疑,晒有晒的好处,学生时刻记得当初的怦然心动,教师也可时常回忆,有助于日后的资料整理。但千万不要把学生家长作为扩大知名度的手段,班主任关注的焦点应是学生的成长。

切记学生永远是教育的终极目标而非手段,以生为本,一切教育活动的开展归根到底就是帮助学生实现自我教育。成长,是学生的事,别人只能帮助,而不能代替。正因如此,《纲要》规定学校要将劳动习惯、劳动品质的养成教育融入校园文化建设之中,要开展丰富的劳动主题教育活动,营造劳动光荣、创造伟大的校园文化。如结合植树节、学雷锋纪念日、五一劳动节、农民丰收节、志愿者日等,组织劳动技能和劳动成果展示,综合运用讲座、宣传栏、新媒体等,广泛宣传劳动榜样人物事迹,特别是身边的普通劳动者事迹,让师生在校园里近距离接触劳动模范,聆听劳模故事,观摩精湛技艺,感受并领悟勤勉敬业的劳动精神,争做新时代的奋斗者。以形为体,神为本,融班级文化与品牌建设于劳动教育中。

参考文献:

[1]张丹. 加强文化建设,优化班级管理——初中班主任优化班级文化的策略研究与探索[J]. 读写算,2021(25):73-74.

[2]孟小妮,胡志强. 实施网络化管理方式 提高班级管理水平[J]. 中国教育技术装备,2017(09):44-45.

[3]郑韦唯. 新课程标准化视角下积极教育在班级文化建设策略研究[J]. 大众标准化,2021(19):142-144.

[4]韩守青,刘海霞,于吉国. 新时代中学劳动教育课程的探索与实践——以山东省潍坊市“家校社一体化”体验课程为例[J]. 现代教育,2021(07):29-32.