如何改进教师微研究的成果表达

摘 要:研究报告是对课题研究成果高度概括后的产物,要建立在事实材料(数据)的完整收集与正确处理的基础之上。从75份专家点评(修改建议)情况看,教师在微研究报告撰写上的问题主要表现在主题观点、内在逻辑、成效提炼和语言图表等方面。改进教师微研究的成果表达,建议通过培训交流活动开阔科研视野,以一个好题开启与收官一项研究,注重各研究要素之间的逻辑关联。

关键词:教师微研究;行动研究;成果表达;专家点评;文本分析

*本文系 2021年度上海市教育科学研究一般项目“基于课堂教学关键问题的初中教学改进的区域推进研究”( 项目编号:C2021042) 阶段性成果。

中小学教师微研究是指研究范围小、研究周期短、研究过程简便的教育教学项目研究,其基本属性是“分析和解决实践问题”,研究定位是解决“自己的问题”。教师微研究成果的主要表述形式是研究报告和论文(以及相关课例与教学反思等),要求具有实践性、创新性、系统性、典型性和应用性。

这里探讨的“教师微研究”是指在推进虹口区重大项目“基于课堂教学关键问题的初中教学改进的区域推进研究”过程中,一线教师对本学科某一具体课堂教学关键问题的实践探索。微研究以在课堂主阵地解决现实问题和改进课堂教学为宗旨,针对具体问题进行研究方案的设计,构建解决问题的策略,收集与分析课题研究的证据材料,分享研究成果并接受其他研究人员的质疑。“课堂教学关键问题”这一研究对象决定了教师的微研究必然偏重于课例研究与行动研究。

我们在研究进行的中期阶段向一线教师征集“微研究报告案例”,特别说明“要求关注指向教学改进的行动研究案例分析”“应该插入教学案例,但不可以仅仅是一篇课例”。在收到课题成果后,我们组织专家对一线教师提交的“微研究报告案例”进行点评,并通过分析这些点评来探索如何改进教师微研究的成果表达。

一、数据的收集与统计

我们共征集到97篇“微研究报告案例”,按学科组合分为5组(3个组为19篇,2个组为20篇),每组由3位外请专家(上海市各区的资深教研员、上海市教科院专家、基层学校资深科研主任)按规定标准打分并对前五名给出较为详细的点评或修改建议。之后,我们又收集到75份专家点评,共计10278字,平均每份点评约137字。

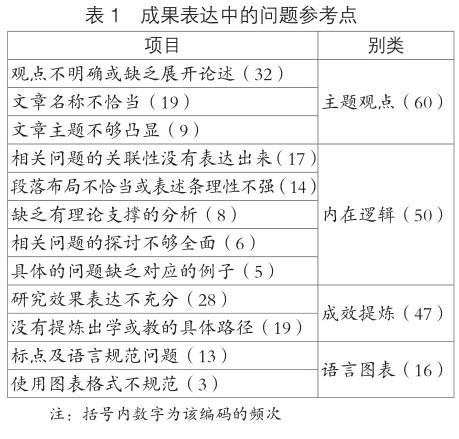

在反复阅读专家点评文本以及多人多次的讨论确认之后,我们标记出了 173 个问题参考点(每份专家点评平均占2.31个),这些参考点可归并为12项、4个类别(见表1)。

二、数据研究发现

“微研究报告案例”主要存在主题观点、内在逻辑、成效提炼、语言图表四大类问题,具体内容如下:

(一)主题观点

“主题观点”问题中涉及“观点不明确或缺乏展开论述”“文章名称不恰当”和“文章主题不够凸显”的参考点共有60个,是4大类问题中占比最高的。

专家点评中关于优化研究报告(成果)题目的表述包括:“题目过大,切入口再小些”“标题需更凝练”“名称最好开宗明义”“题目中的主标题删去‘案例二字,因为副标题中有‘以……为例,这样更简洁一点”“论文的主、副标题对调一下”“论文的标题最好呈现主要的教学方法和策略,同时增加副标题”等。

专家点评中关于优化研究报告(成果)主题观点表达的表述包括:“要亮明自己的观点,并要作出适当的阐述”“建议对问题的分析这部分再深入一点”“问题聚焦不够明了,问题分析不够深入”“教学关键问题要突出,问题分析要具体”“第一部分关键问题的确立还需说理更清楚”“在课堂关键问题的确立部分,作者要论述为什么要把历史‘证据意识作为课堂关键问题,可以从政策的要求和期待、现实存在的问题两方面着手”等。

一个优秀的微研究题目,在起始阶段就起到了撑起整个研究的作用;在成果表达时,发挥着反映研究成果本质的功能和作用。“定题”问题尽管在我们开始动笔的时候就要考虑,但最终完成则是在研究报告(成果)形成之后——不少研究成果的主题观点表述也都是在最后阶段敲定的。这里有几个问题值得我们思考:教师在开启自己的微研究课题时是否选用了一个精准、规范的题目?在微研究成果提炼时有没有仔细推敲成果名称?成果名称是否能够统领全文?有没有亮明自己的主要观点并围绕它展开论述?

(二)内在逻辑

“内在逻辑”问题中涉及“相关问题的关联性没有表达出来”“段落布局不恰当或表述条理性不强”“缺乏有理论支撑的分析”“相关问题的探讨不够全面”和“具体的问题缺乏对应的例子”的参考点共有50个,在4大类问题中占比第二高。

专家点评中关于优化内在逻辑表达的表述包括:“从问题到观点到例证到反思,要关注相互之间的逻辑性,不要总是自说自话”“各种活动策略、方式方法,都显得太空泛,从而掩盖了文章真正的创新亮点”“文中操作模型和操作步骤的形成,未能在理论和实践层面上进行有效的自证,未能突出问题解决的有效性”“文章有点散,整体上论述的思路或主线还能更清晰明确”“条理性不够清晰,最好下列小标题,分层表达”等。

李润洲在《问题逻辑:把脉教师的教育写作》一文中指出:“在实证研究的教育写作中,主要回答如下问题:问题是什么,对问题持有何种观点,运用什么方法证实或证伪该观点,获得了怎样的研究结果,如何评价、看待获得的研究结果。”这段内容实际上也是对一项微研究成果表达的内在逻辑要求。一篇合格的研究报告不必刻意追求字数的多少,关键是要能够清楚回答所针对的问题。教育科研成果表述,就是要解释与解决教育现实问题。

研究结论不是来自教师的理解与观点,而是来自观察与证据链。本次“微研究报告案例”征集活动事先提供了整体段落框架(一级标题),专家点评中关于文章框架的问题大多出现在“关键问题的解决”这一部分的第二、第三层级小标题的使用上,由此暴露出来的问题是一线教师在研究报告撰写过程中缺乏“将数据(资料、案例等)转化为证据”的意识与能力。这里值得我们思考的几个问题是:教师是否能始终以一种反思、研究的眼光重新看待、理解自己的教育教学?研究报告的整体段落框架与小标题的设置是否合理?有没有表述好“为什么采取这样的教学行为来解决这一个教学问题”?有没有努力将自己的研究实践提升到超越经验的理性层面?

(三)成效提炼

“成效提炼”问题中涉及“研究效果表达不充分”和“没有提炼出学或教的具体路径”的参考点共有47个,是4大类问题中占比第三高的。

专家点评中关于优化成效提炼表达的表述包括:“成效和反思没有回应题目,变成了谈演讲类文章应该如何教学”“对文本细读的内涵和表现作出更具体集中的阐述,提出几个教学要点”“最好能按不同层次水平梳理出几个教学要点,写出怎样由低到高的改进过程”“解决策略和成效松散,最好再提炼整合”“能否用数据呈现新的教学设计的成效”等。

教师开展研究的最终指向是通过研究获得预期成效,将研究所得运用于教育教学实践,使教育教学实践状态得到改良,教育教学质量得到提升。研究成效的表述应该是对研究预设与研究目标的针对性回应,往往采用一系列诸如“促进了”“提升了”“形成了”“构建了”“丰富了”等“完成时态”的结论性语句来统领,并用相关研究数据(量化的或质性的)作为支撑,其中一部分研究成效内容可以是对研究报告中之前阐述过的相关内容的进一步凝练。事实上,任何一项研究都存在可以套用的笼统的模式化语句。教师如果能够变换一下表述的角度,往往可以显示出该研究独到的成效。

在中小学教师的行动研究中,研究成效的表达应该注重量化数据与质性数据并用。针对有的研究报告中缺乏量化数据的情况,专家建议“能否用数据呈现新的教学设计的成效”“增加后测,并在与前测的比较中得出学生此能力发生变化的结论”等。这里值得我们思考的几个问题是:教师是否在启动行动研究之初就能对研究成效有所预设?是否能在表述研究成效的时候再次审视整个研究的“题目—目标—内容—方法—成果成效”的一致性?这一研究有没有值得其他教师借鉴的实用“干货”?

(四)语言图表

“语言图表”问题主要包括错别字、语气、语句顺序、标点符号、图表序号与名称等实际上属于校对范畴的问题,是一个对学术文章的兼具感性认识与理性态度的“语感”问题。涉及“标点及语言规范问题”和“使用图表格式不规范”的参考点共有16个,是4大类问题中占比最低的。

专家点评中关于优化语言图表表达的表述包括:“建议作者仔细校对文稿,文中尚有文字错误和语句不顺的情况”“有些地方语言还不够严谨、精练,还需打磨”“语言口语化倾向比较严重,需适当调整”“注意标点符号的正确使用”“需要在文本的表达上进一步优化”“全文都需要注意文字表达的规范和流畅”“案例中的图片,均请加上序号和图片名称”“表格请加上序号和名称”等。

针对“标点及语言规范问题”和“使用图表格式不规范”这两个问题,我们再次细读得到专家点评的47篇“微研究报告案例”,发现存在问题的地方比专家已经指出的还要多。学术文章中语言图表的使用情况,不仅反映了作者的语文水平和表达习惯,更反映了作者的逻辑思维和治学态度。一线教师一般缺乏专门训练或者长期写作经验的积累,语言图表问题的出现比较普遍。这里值得我们思考的问题是:教师在微研究报告初稿形成之后有没有认真、反复地校对,或者请自己的同事帮忙一起参与校对?

三、对策建议

通过收集论据,分析问题,我们建议教师在成果提炼中,要通过培训交流活动开阔科研视野,以一个好题开启与收官一项研究,注重各研究要素之间的逻辑关联。

(一)要通过培训交流活动开阔科研视野

已有的教育科研课题成果可以启发教师不断探索新的研究问题,提升和丰富已有的研究成果,提升教育理念,改进教育实践,促进学校教育科研进一步走向繁荣。通过参与各类教育科研培训交流,教师可以接触到许多优秀的教育科研成果。反复研读这些成果,教师可以学习、借鉴他人如何做到理论与实践的统一,如何以可视化的图表呈现研究成果的内在逻辑,如何将已有的成果转化为现实的教育生产力。与此同时,一线教师可以通过专业阅读养成学术“语感”,避免在研究报告写作中出现一些格式规范、字词标点方面的低级错误;还可以通过刻意练习深化对教育科研意义和技能的全方位领悟及认知,并在参与各级各类教育科研活动的过程中不断检验与提升自己的教育科研水平。值得注意的是,教师参与教育科研培训交流的重点在于学会内容(行动)框架的设计与理论(理念)框架的支撑。一线教师不缺实践研究内容(行动)框架,缺的是对研究内容(行动)的聚焦能力,以及选择恰当的研究方法的能力。叶澜在新基础教育改革实验中提倡“理念先行”,特别强调课题研究过程中引领实践的思想或主张的重要性。因为,实践研究有了思想或立意才会有价值与意义。

(二)要以一个好题开启一项研究

“题好一半文”,教师研究课题申请立项与成果表达的题目是值得我们进行反复“推敲”的。题目是读者(有时是评委)首先看到和关注的对象,实际上起到了一种“广告”的作用。“定题”特别强调“精”与“准”,应以最恰当、简明的词语,反映研究中最重要的特点内容的逻辑组合。对于开始学习撰写研究报告的教师来说,经常练习提出带有核心观点的论点型题目,有助于提高思辨能力;经常练习带有“以某某某为例”的个案型题目,有助于提高理论联系实践的能力。比较好的“定题”做法是,结合文中小标题来思考大标题,让大小标题有逻辑地呈现在读者面前。副标题的使用,除了可以避免主标题过于冗赘,还可以调整文章的研究角度,限制文章的研究范围,突出文章的研究重点,并且避免与同类文章的雷同。

(三)要注重各研究要素之间的逻辑关联

课题研究在时间轴上要经历方案论证、中期审视和成果提炼等阶段,成果提炼的最高形式就是写作研究报告。研究报告是以方法的科学性和可靠性为条件的,是对课题研究和研究成果高度概括后的产物,需要具体回答“为什么要选择这项课题进行研究”“如何开展研究”“在研究中发现了什么问题”“这些问题解决了没有”“是如何解决的”“还有什么问题需要继续解决”“研究取得了哪些成果成效”等问题。

要能很好地回答以上问题,必须围绕教育科研课题研究主线,突出研究重点内容,注重各研究要素之间的逻辑关联(使用提纲挈领的亮点语句),做到言之有理(理论支撑)、言之有据(资料积累)、言之有序(结构与过程)、言之有质(创新与成效)。内容的实事求是,结构的条理性,推理的严密性,语言的简明扼要,是教师写好一篇研究报告的基本要求。

参考文献:

[1]张肇丰.从实践到文本:中小学教师科研写作方法导论(第二版)[M].上海:华东师范大学出版社,2016.

[2]刘贵华,孟照海.教育科研课题成果质量的九个问题[J].教育研究,2015(9).

[3]李润洲.问题逻辑:把脉教师的教育写作[J].中小学教师培训,2016(7).

[4]李爱霞.教研员指导中小学教师形成课题成果的案例研究[J].教育科学论坛,2019(7).

[5]王真东,杨贤科,尧逢品.中小学教育科研课题成果的不足与展望[J].上海教育科研,2021(2).

[6]陈先锋.基于刻意练习的教师教育科研能力培养[J].现代教学,2022(11).

(陈先锋,上海市虹口区教育学院,邮编:200081)