产业集聚与碳排放:促进还是抑制?

——基于中国省级层面的经验证据

龚新蜀 夏钰 侯敬媛 李丹怡

(石河子大学经济与管理学院,新疆 石河子 832000)

一、引言

党的十九大报告指出,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。进入新发展阶段,坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念成为我国经济转向高质量发展的应有之义。与此同时,人民群众对美好生态环境的需求日益提高,使得坚持生态优先、绿色发展之路成为立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的必然要求。此外,中国在第七十五届联合国大会上正式提出2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和的目标,这既彰显大国责任担当,也表明了中国坚持走可持续发展道路的决心。

集聚作为产业发展的重要空间规律,在推动地区经济发展的同时,也会对环境产生影响。

一方面,产业集聚可以带来技术进步与竞争效应,从而促进资源利用率的提升,有效减少碳排放;另一方面产业集聚还会带来“拥挤效应”:众多产业集聚在一定的区域内,会导致人口集中与能源消费增加,较多的原料消耗,造成污染物排放急剧增加,破坏生活环境。同时集聚区内的产业有可能承接发达国家或地区的高污染产业、劳动密集型产业或者低附加值产业,使得发展中国家成为发达国家的“污染避难所”,从而对碳排放产生不利影响[1]。

综合来看,现阶段我国产业集聚的发展对碳排放有何影响?究竟是促进还是抑制?厘清产业集聚与碳排放之间的关系,对中国在发展过程中实现经济发展与环境效益“双赢”,以及满足人民对美好生活的需要具有重要的理论指导和现实意义。

二、文献综述

产业集聚又称产业地理集中,是指某些产业在特定地域范围内相互集中的现象[2]。现有研究大多用空间基尼系数[3]、EG 指数[4]、赫芬达尔-赫希曼指数(HHI)[5]、行业集中度[6]、区位熵[7]或者Do指数[8]来衡量。产业在集聚过程中对碳排放产生何种影响,这一问题也成为近年来研究的一大热点。目前国内外学者对二者之间的关系有着不同的看法。

一方面,ESKELAND 和HARRISON[9]提出产业集聚有利于改善集聚区内环境的“污染光环”假说。产业集聚促进了区域内显著性技术交流与要素流动,降低污染治理成本[10]。此外,产业集聚不仅发挥其竞争效应和技术溢出效应,提升能源效率,缓解“污染天堂”现象[11],而且还可以通过城镇化和环境规制间接作用于外部环境[12]。冯薇[13]则从循环经济角度提出集聚通过为循环经济提供载体,使污染负效应变资源正效应来促进低碳经济的发展。谭嘉殷和张耀辉[14]采用VEC 模型以广东省为样本进行分析,发现短期来看产业集聚具有负外部性,但长期来看二者没关系。胡志强等[15]采用空间计量模型从地级市角度出发,发现工业集聚与碳排放呈现负相关,且东中西之间存在差异,并建议继续走集聚道路以促进集聚的污染减排效应。

另一方面,袁华锡等[16]指出产业集聚会显著增加碳排放,致使发展中国家成为“污染天堂”。跨国公司为了逃避本国更加严格环境规制制度,将污染密集型产业转移到环保措施不那么完善的发展中国家,由此带来FDI的大量流入会导致能源消耗和产能扩张,进而促进碳排放,对环境造成污染[17]。此外,由生产规模的盲目扩大导致的产业无关多样化集聚亦造成生态环境的严重破坏,环境污染排放量的显著增加[18]。刘满凤和谢晗进[19]通过空间计量模型发现产业集聚在促进地区经济发展的同时还会促进碳排放,且产业的集聚度与污染的集聚度是正相关关系。王磊等[20]研究中国省级层面数据,发现再生资源产业集聚与环境污染总体上呈现“非标准倒U 型”,总体上加剧了环境污染。这说明中国的确存在“污染避难所”现象,建议政府应当注意环境生态效率,避免盲目产业转移[21]。

综上所述,梳理已有文献发现学者们虽对产业集聚与碳排放之间关系莫衷一是,但学者们普遍认可应重视两者的联系。现有研究要么探讨制造业、服务业、农业等单个产业的集聚与碳排放的关系,要么就整个产业做总体研究,未充分考虑第一产业、第二产业、第三产业(以下简称一产、二产、三产)分别在全国的作用效果,未对其在东中西的异质性作比较分析,亦很少考虑到一产、二产、三产间的共同集聚效应。基于此,本文基于30个省2004—2018 年面板数据,将产业间共同集聚纳入研究范围,尝试从一产、二产、三产这个角度对碳排放的作用效果作比较分析,并充分考虑地区差异性,采用多种稳健性检验方法增强本文结论可靠性,为阐述产业集聚与碳排放之间的关系提供理论借鉴,并为政府制定低碳政策实现碳中和目标提供可行思路。

三、模型设定、变量选取与数据来源

(一)模型设定

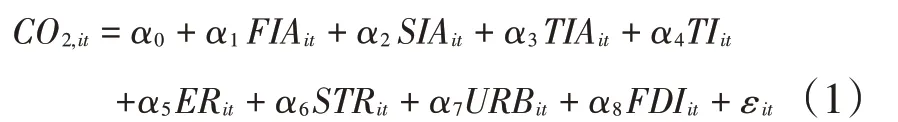

为探求产业聚集与二氧化碳排放量之间的关系,本文基于2004—2018年30个省(不含西藏和港澳台)的面板数据,构建如下模型:

式(1)中,i表示省份名称,t表示时间,FIA表示一产集聚度,SIA表示二产集聚度,TIA表示三产集聚度,TI表示技术创新,ER表示换环境规制,STR表示产业结构,URB表示城镇化,FDI表示对外开放度,ε 表示随机误差项。此外,为了缩小数据绝对值,消除异方差,对各变量均取对数处理。

(二)变量选取

1.被解释变量

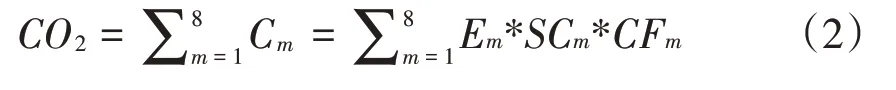

碳排放主要来源于化石燃料的使用,故参考刘凯等[22]的做法利用天然气、焦炭、煤炭、汽油、柴油、原油、燃料油和煤油共8 种能源计算排放强度(CT),即CT=CO2/GDP,计算公式如下:

其中,CO2为二氧化碳排放量,E代表这三种能源的消费量,SC是标准煤折算系数,而CF是二氧化碳排放系数,并将GDP 折算到2004 年为基期以消除通货膨胀的影响。

2.解释变量

(1)产业集聚水平(IA)。产业集聚的程度通常可以用产业集聚度来衡量,其常用指标包括HHI(赫芬达尔-赫希曼指数)、行业集中度、空间基尼系数、产业集聚指数(CIP)与区位熵等。本文参照李勇刚和张鹏[23]的做法采用区位熵来测算产业集聚水平,原因是区位熵能够消除地区规模差异,衡量某一要素的空间分布,同时也是基于数据的可得性。计算公式为:

其中,j代表地区,i代表产业,qij表示j地区i产业产值,qj全国i产业产值,qj表示j地区全部产业的产值,q表示全国全部产业总产值。FIA代表一产集聚,SIA代表二产集聚,TIA代表三产集聚水平。

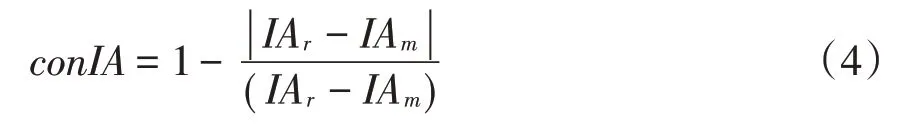

(2)共同集聚水平。本文参考杨仁发[24]的做法,采用产业集聚的相对差异衡量,来计算产业共同集聚水平:

IAr和IAm分别是r和m产业的区位熵,数据越大,共同集聚水平就越高。conIA12代表一二产业共同集聚度,conIA23代表二三产业共同集聚度,conIA13代表着一三产业共同聚集度。

3.控制变量

(1)技术创新(TI)。一般来说,技术创新有利于减少碳排放,但根据“回弹效应”假说,企业的最终目的是追求利润最大化,故其技术创新在实践中更多是为了提高效率、扩大规模,这反而导致了能源消耗及碳排放的增加。本文借鉴王晗和何枭吟[25]的计算方法选取R&D经费占GDP比重来衡量技术创新。

(2)环境规制(ER)。政府采取环境规制政策可以引导企业转向绿色生产、清洁生产。但企业从根本上来说还是追求利益至上,环境规制导致企业治污成本增加,为了追求利润企业会扩大生产规模,对碳排放产生不利影响[26]。本文采用李勇刚和张鹏[23]的研究,用环境污染治理投资占GDP比重来衡量环境规制。

(3)产业结构(STR)。碳排放与产业结构密切相关,特别是一二产业的发展,往往伴随着污染物的排放,而三产占比会随着产业结构的优化而进一步增加,有利于抑制碳排放。但是三产中一些行业,比如金融、房地产业的发展会促进电力消费以及相关产业的消费,可能会导致碳排放加剧。本文采用三产产值与国民生产总值的比重来表示经济结构。

(4)城镇化(URB)。通常来说城镇化的发展伴随着人口集聚,交通基础设施需求、消费需求等大幅度上升,从而促进污染物排放量增加。本文借鉴徐瑞[27]的研究以城镇人口与总人口的比值来代表城镇化。

(5)对外开放度(FDI)。随着对外开放度的提高,发达国家将本国劳动密集型的高污染企业向发展中国家转移,进而增加承接地的碳排放;但也有学者认为加大对外开放力度可以引进先进的技术、资金以及环保理念从而减少承接地的碳排放,降低环境污染程度。参考周锐波和石思文[21]的做法,采用外商实际投资与国内生产总值的比重表示对外开放度。

(三)数据来源和描述性统计

本文实证研究样本为2004—2018年度省级面板数据(不含西藏和港澳台)。碳排放原始数据来自《中国能源统计年鉴》;产业集聚、产业结构、城镇化、对外直接投资来源于《中国统计年鉴》;技术创新原始数据来源于《中国科技统计年鉴》;环境规制相关指标来源于《中国环境统计年鉴》。为了保证数据的平稳性,对各变量取对数处理。此外,将FDI 基于历年的汇率换算成人民币以统一单位、FDI 和GDP 均折算成2004 为基期的数据以消除通货膨胀的影响,个别缺失数据采用插值法补充。文中涉及的主要变量的说明和描述性分析如表1 所示。由表1可知,碳排放强度的标准差为3.899,最小值为0.109,最大值为29.675,由此可知,我国不同省份碳排放的水平差异较大。一产集聚、二产集聚、三产集聚的标准差分别为0.599、0.174、0.180,说明各省之间产业集聚水平也存在较大差异。

四、实证结果分析

(一)基准回归分析

1.考虑单个聚集水平的回归分析

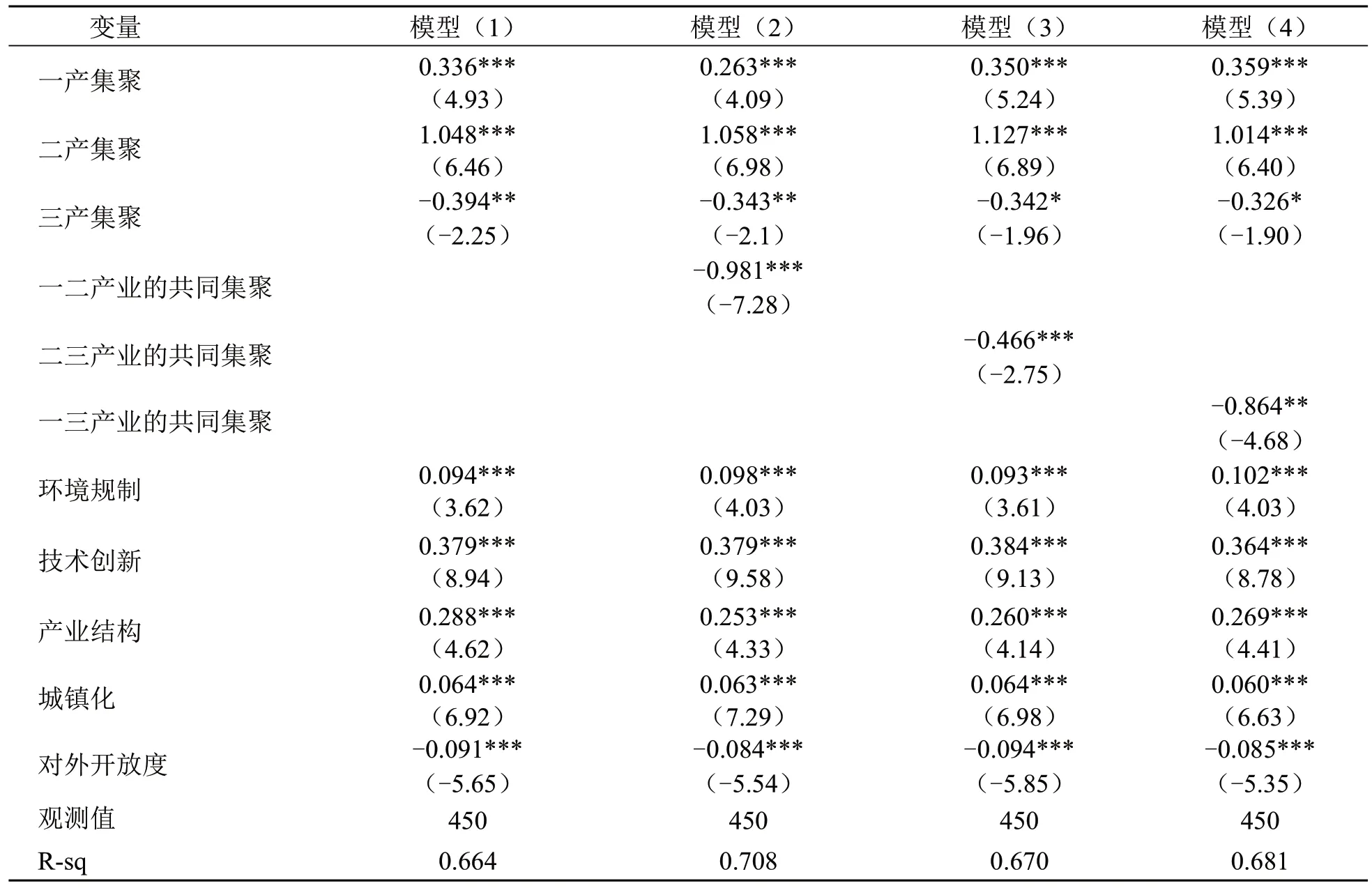

为避免出现异方差问题,保证数据的平滑性,本文对变量做对数化处理。此外,Hausman检验结果显示选择固定效应模型。其中,模型(1)是考虑一二三产业集聚对二氧化碳排放强度的固定效应模型,模型(2)至模型(4)把共同集聚度水平考虑在内,具体结果如表2所示。

表2 各省面板数据基准回归结果

模型(1)中,主要探讨产业集聚度对碳排放的作用,可以看出一产集聚、二产集聚的估计系数均在1%的水平下显著为正,意味着一产、二产集聚与碳排放之间呈现正相关关系,三产集聚通过了1%的显著性检验且有负向影响,说明第三产业集聚有利于改善环境污染。除了FDI外,其他变量的估计系数方向一致为正且通过了1%的显著性检验,FDI对碳排放的影响则在1%的水平下显著为负。

上述结果说明产业集聚均对碳排放有显著的影响。具体来说:首先,一产集聚大多为农业集聚,徐承红和薛蕾[28]指出农业产业集聚会加剧农业面源污染,对环境产生不利影响。一方面,各地区农业生产在空间上的集聚必然会扩大生产规模,但我国目前农业生产对物质的投入需求高,依靠农业化学品必然会增加二氧化碳排放。另一方面,农业集聚导致集聚区人口规模扩张,带来生活垃圾、废气排放的增加再加上农村基础设施不健全,无法及时处理,也会不利于抑制碳排放。其次,二产对环境具有负外部性,且相比于一产而言,二产集聚对环境污染的影响更甚,这主要是由于二产集聚多为重工业,例如煤炭开采、有色金属电力等高污染行业。此外工业集聚的产出效率、产出规模、产出结构均会对环境产生负外部性[29],尤其是产出规模的扩张所带来的区域内能源与消费需求的增加,破坏了当地环境。最后,三产集聚的系数在1%的水平下显著为负,说明三产集聚有利于抑制碳排放,改善环境污染。三产中高新技术产业、清洁产业均对环境产生正外部性,此外,集聚区内的技术溢出效应与竞争效应,均可以有效降低碳排放。

就控制变量来说,环境规制的估计系数显著为正,这一定程度上验证了“绿色悖论”假说。这可能是政府想通过实行环境规制政策来改善环境,但环境规制力度的增强,反而会使企业成本上升。为了降低成本,企业选择扩大生产规模来增加利润,从而对环境产生不利影响。技术创新对碳排放的影响显著为正,可能是因为企业的技术研发更多的是为了提高效率以增加利润而不是改善环境污染。产业结构对碳排放影响显著为正,这是由于三产中一些行业,比如金融、房地产也会增加电力消费以及相关产业的消费,从而增加碳排放。城镇化对碳排放影响显著为正,这反映了城镇化的发展,会带来居民消费需求增加以及大规模工业化,从而抑制碳中和。对外开放度的提高会显著减少碳排放,会带来先进的技术水平以及更加严格的环境制度,这一点否认了“污染避难所”假说,与杨仁发[24]等人的观点一致。

2.考虑共同集聚水平的固定效应模型分析

上述模型中仅考虑单个产业集聚对碳排放的影响,但是实际情况下,产业的共同集聚水平也可能会对地区碳排放量产生一定的影响。下面考察产业共同集聚水平,采用相对差异大小来衡量。从模型(2)至模型(4)计量结果来看,一二产业、二三产业、一三产业共同集聚均显著为负。在其他条件不变的情况下,一二产集聚水平每增长1个单位,环境污染减少0.981%左右;二三产共同集聚水平每增加一个单位,环境污染减少0.466%;一三产共同集聚水平每增加1个单位,污染水平减少0.864%。说明产业间的共同集聚能够有效减少碳排放,改善环境。

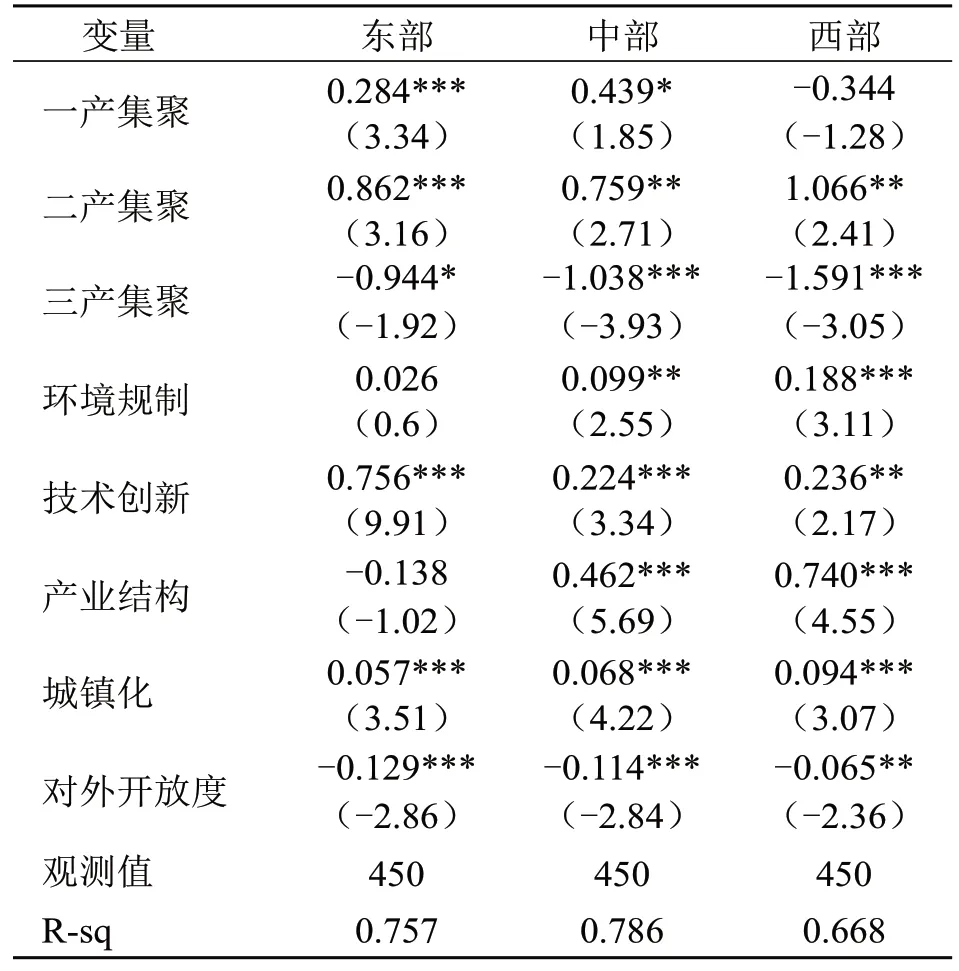

(二)异质性分析

区域经济发展的不平衡可能导致产业集聚对碳排放影响存在差异,为了验证这一差异性是否存在,划分东中西样本分别进行回归分析(结果表3)。

由表3 结果可知,总体来说,东中西各个地区产业集聚对环境污染的作用方向一致,验证了表2中全国层面结论的稳健性。具体来说,一是东部地区中,一产、二产集聚度在1%的水平上显著为正,三产集聚度在10%的水平上显著为负。控制变量中,对外开放度显著为负,城镇化和技术创新显著为正,环境规制与产业结构不显著;二是中部地区中,一产、二产集聚在1%水平下显著为正,三产集聚显著为负,其他控制变量均显著;三是西部地区一产集聚不显著,二产集聚在5%水平显著为正,三产集聚在1%水平显著为负,控制变量对碳排放的影响均显著。

表3 各省面板数据基准回归结果

以上可能的原因在于,首先,就一产来说,一产主要是农田化学品兼用、农田的废弃物、农村生活垃圾以及畜禽排放会造成碳排放增加,且相比较东部地区,中部地区的农业发展水平相对较低且规模大,因此对环境的污染性更强;其次,从二产集聚效果来看,集聚对碳排放影响系数为西部>东部>中部。可能原因是西部地区承接来自中东部的产业转移,所以二产集聚会对西部环境污染程度最大。东部地区二产发展时间起步早,集聚水平与规模高于中部地区,带来的污染相比较更大。而中部地区近些年的环境治理、“中部崛起”等一系列对策能够一定程度上减少碳排放,故对环境的负外部性弱于西部和东部地区;最后,就三产集聚度来说,东中西部地区三产集聚均可以显著改善碳排放,影响系数大小为东部<中部<西部。出现这一结论的原因是:东部地区最早进行改革开放,三产集聚的形成早于中西部地区,经过长期的发展,其发展水平和规模更优,更高的集聚水平也必然伴随着资源的大量投入与过度消耗,同时集聚区内企业日趋饱和、竞争加剧,故三产集聚产生的环境正外部性有所衰减;中西部地区三产集聚起步晚,可以借鉴东部先进的经验,且中部地区更多地承接东部地区第三产业转移,人口也更加密集,故对环境改善效果弱于西部地区。

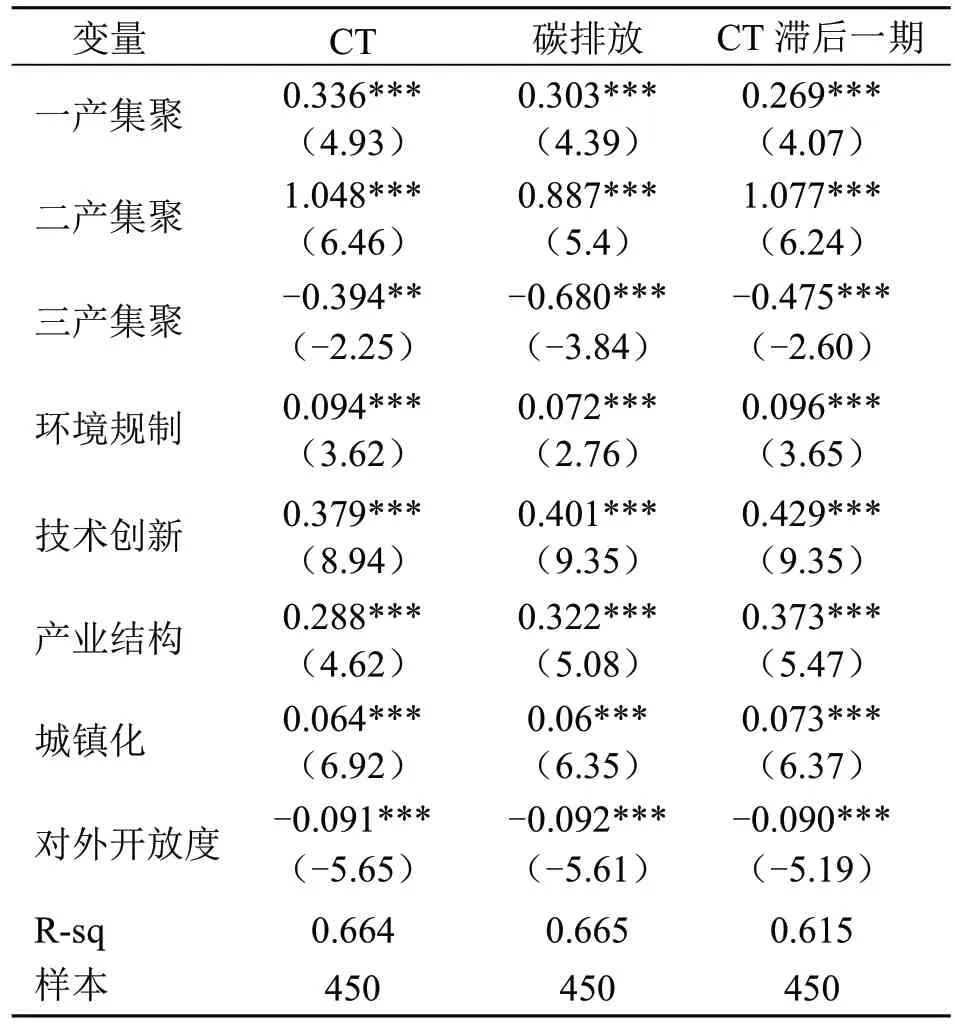

(三)稳健性检验

1.替换被解释变量

前文中关键被解释变量碳排放强度CT是参考刘凯[22]的方法计算得来的。同时,也有许多学者采用碳排放量作为被解释变量。现借鉴陈诗一[30]的做法依据中国实际资源禀赋调整后的系数,用煤炭、石油和天然气三种能源消费并估算我国各省份二氧化碳排放量。同时为了消除异方差,缩小数值绝对值,取对数处理。同样使用固定效应模型,如表4中第三列数据和第二列相比,变量符号和显著性不变,第一、二产业集聚增加碳排放,三产减少碳排放。进一步说明了本文结论是可靠的。

2.加入滞后变量

考虑到变量可能会存在的内生性问题,为了解决这一问题且进一步说明实证结果的稳健性,本文参考刘习平和盛三化[31]的做法,将所有的自变量滞后一期纳入模型中解决内生性问题,仍采用前文的固定效应模型,具体结果如表4第四列所示,和表4第二列对比发现,各变量的显著性与符号基本一致,增强了本文结果的稳健性。

表4 稳健性检验结果

3.可能的遗漏变量

除了前面已经提到的控制变量外,可能存在一些遗漏变量,为此将其列入考虑范围内。比如能源结构,而中国的资源禀赋决定了中国以煤炭消费为主,煤炭消费是最重要的碳排放能源。有关研究表明,能源结构越高,环境污染越严重。因此,本文预期能源结构与碳排放正相关,且能源结构采用煤炭消费与能源消费总量的比值来表示。结果显示“能源结构”系数不显著,说明能源结构对碳排放大小没有显著影响,否定本文预期。

另外,本文预期人均收入越高,碳排放越少。根据相关研究,刘洪涛和杨洋[32]认为,从人均收入来看,人均收入越高,经济越发达,人们的环保意识也会提高,从而愿意改善自己所处的环境。但结果显示“人均收入”系数不显著,否定了本文预期。

五、结论与建议

(一)研究结论

基于省级面板数据探讨产业集聚对碳排放的作用效果,构建考虑各个产业集聚效应以及产业间共同集聚效应的回归模型,实证显示产业集聚对碳排放产生影响,而一产、二产和三产的集聚效应也有所不同。从全国层面来看,一产、二产集聚会增加碳排放,加重环境污染,同时二产集聚的系数大于一产集聚,说明相比较之下,二产集聚对环境的负外部性更大,其“拥挤效应”远超“集聚效应”,对环境的破坏力更强。三产集聚则会抑制碳排放,可能是三产集聚带来了规模经济和技术溢出,从而改善外部环境。而产业间的共同集聚效应,均在一定程度上改善外部环境。此外,区域的差异也会导致集聚效应的不同,东部地区与中部地区的一产、二产、三产集聚对碳排放的作用效果的方向均与全国一致,且中部地区一产集聚和三产集聚对碳排放的作用大于东部地区,二产集聚对碳排放的作用小于东部地区。西部地区一产集聚作用效果不明显,二产集聚环境污染性最强,三产集聚显著抑制碳排放。

(二)政策建议

1.构建一产、二产集聚度与碳排放的动态监测体系与联动预警机制,降低污染型产出所占比例。一产在发展过程中严控污染型的化肥、农药等使用量,实时监测碳排放,重点发展低碳农业、绿色农业。二产在集聚过程中用清洁能源取代化石能源,降低环境污染排放物,促进资源密集型向技术密集型产业的转移升级,向着碳中和的目标稳步迈进。

2.提高三产集聚水平、发挥其对碳排放的积极作用。推进新能源产业和高新技术产业发挥其集聚效应以及规模经济效应,同时转变传统服务业发展方式,大力发展现代服务业,以期抑制碳排放、改善外部环境,推动经济又好又快发展。

3.因地制宜制定东中西不同区域的产业集聚政策。对东部地区,应积极鼓励企业自主创新,引导产业集聚向研发、高端设计和高附加值行业领域拓展,进一步提高对外开放度以促进低碳经济,还要落实好对一产、二产集聚中的碳交易政策。对于中西部地区而言,应采取更加严格的环境规制措施来承接来自东部地区的产业转移,保护中西部脆弱的生态环境,避免“先发展后治理”悲剧的重演。