浅谈琵琶作品《诉

——读唐诗〈琵琶行〉有感》的技法特点与情感内涵

胡菀楠

(河南大学 河南 开封 475000)

《诉——读唐诗〈琵琶行〉有感》这首琵琶独奏曲是吴厚元先生在读唐诗《琵琶行》后,以琵琶这个乐器作为载体,把琵琶女和诗人内心深处的情绪跃然于四弦之上,将整首诗通过音乐语汇,完美地表达出来,诗与乐的交融赋予了这首诗新的生命。从曲名来看,“诉”字具有强烈的倾诉意味,充满了作曲者个人的主观情绪色彩,能让听众产生思想共鸣,达到更好的审美体验。吴厚元先生将诗与乐完美结合,充分利用琵琶音色特点,刻画出鲜明的琵琶女形象和深秋萧瑟之感,使欣赏者如临其境,如听其声。

一、作者及作品创作背景

吴厚元,我国著名作曲家、民族音乐教育家和指挥家。1946 年11 月生于湖北武汉,1999 年8 月因病去世,年仅53 岁。在他短暂的一生中,创作了第一二胡协奏曲《红梅随想曲》、第二二胡协奏曲《竹韵》、第一京胡协奏曲《人与戏—读〈三国志〉有感》、京胡独奏曲《京郊行》、琵琶独奏曲《诉—读唐诗〈琵琶行〉有感》等多首优秀民族管弦乐曲。吴厚元先生早年从事琵琶演奏,后专攻乐曲,他曾说过:“创作出具有中国风格、中国气派并为人民大众喜闻乐见的音乐作品是我毕生的向往与追求。”这充分展现了他在音乐上的不懈追求和创新精神。

叙事长诗《琵琶行》是唐代大诗人白居易的代表作品之一,在我国诗歌史上具有举足轻重的地位。白居易年少成名,志存高远,有着“兼济天下”的远大志向,但他直言敢谏,做官期间得罪了不少权贵,遭人嫉恨。元和十年(公元815 年),宰相武元衡被杀,白居易激愤上书,要求捉拿并严惩凶手,为此受到权贵的排挤,被贬到江州(今天的江西九江),担任江州司马。第二年秋天,诗人在浔阳江边送别友人,忽然听到了水上传来悠扬的琵琶琴声,琴声拨动了诗人的心弦。白居易和友人循声而去,她曾经是京城里有名的歌伎,受到富家子弟的追捧,随着时间的流逝,她青春不再,容颜衰老,被迫嫁给了当时地位低下的商人,随着商人四处漂泊,独守空船,寂寞时只好弹奏琵琶孤芳自赏。诗人在感叹琵琶女不幸遭遇的同时,不禁联想到自己在官场被人排挤陷害的命运,官场失意的诗人,风光不再,年老色衰的琵琶女,此时都是“天涯沦落人”,同病相怜的遭遇,让毫无联系的两人产生了情绪上的共鸣。诗人抱着对琵琶女的深切同情,写下了“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的千古名句。《琵琶行》寄托了诗人白居易对琵琶女芳华已逝,风光不再的深刻同情,更是反映了对现实的不满和愤懑之情。

《琵琶行》集中体现了诗人白居易在音乐思想和音乐理论方面的深厚造诣,其高度的艺术性深深地触动着曲作者的心弦,曲作者完全融入诗篇之中,仿佛与诗人和琵琶女进行了一段跨时空的对话。全曲运用琵琶特有的演奏技法,环境氛围、音响效果以及人物内心情绪都达到了一定的高度,是“乐境”和“诗境”的一次成功对接。

二、乐曲本体分析

(一)曲式与结构

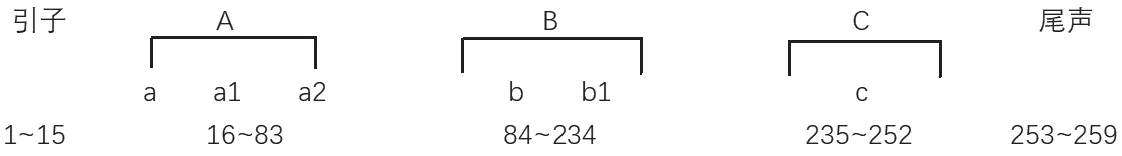

这首琵琶独奏曲是三部结构,但它与传统意义上的单三部曲式是不同的。作者根据作品情节和情绪发展的需要,在创作中继承了传统音乐结构的同时,又有机地借鉴了欧洲的奏鸣曲式结构原则,这种曲式结构上的创新使诗的内容转化和音乐作品发展的规律相适应,使得《琵琶行》这首长诗在新的艺术载体中得到延续和发展。

曲式结构图如下:

乐曲的引子部分共有15 小节,运用了自由、吟诵式的散板节奏,给演奏者们提供了想象和自由发挥的空间,同时也将听众带入了原诗的意境之中;A 部分由a、a1、a2 共同构成,a1 和a2 是对音乐主题材料的变化重复和展开,增强了音乐发展的动力,丰富了主题材料的情感色彩;B 部分由b、b1 共同构成,是对A 部分的总结,起到了承上启下的作用,由低音区的过渡逐渐进入快板,与A 部分形成鲜明的对比;C 部分的音乐素材同样引用了主题音乐的乐思,进行变化发展,通过材料的分裂,营造出十分紧凑的氛围,将音乐推向高潮。尾声回归了散板节奏,与引子形成呼应。乐曲整体的节拍变化幅度很大,快慢相间、强弱变换,时而波澜不惊,时而汹涌澎湃,带给听众一种耳目一新的感觉。

(三)乐曲风格

全曲充斥着“萧瑟”“悲凉”之感,引子部分古琴技法的运用,刻画出湓口离别,寒江秋月的场景;慢板部分以琶音开始,音乐飘逸洒脱,曲调雍容华贵,展现了唐代乐舞的繁荣之景;快板部分曲作者运用节奏紧凑的扫轮凸显出极强的爆发力,更是展现出果断的情绪和琵琶音色的穿透性;尾声部分的长轮和泛音节奏较慢,由快板的宣泄回归平静,情绪起伏完整地呈现出来,琵琶女内心的悲愤激发了诗人的共鸣,情感深沉而细腻,充满着艺术张力。

三、琵琶的演奏技法对原诗意蕴的塑造

吴厚元先生以诗入乐,将《诉》这首乐曲与唐诗《琵琶行》在句式和情感上一一对应,同时充分利用琵琶特色的演奏技巧,营造出悲秋之感,进而展现了诗人逐臣之悲、天涯沦落之恨。全曲分为引子、慢板、快板、尾声四个部分,四个部分相互衔接,互为呼应,饱含着诗人、琵琶女交错着的愤懑、压抑之情。乐曲以叙述的形式展开,随着乐思的发展,感情愈加充沛,逐步深入,直到最后的宣泄。

(一)引子部分

在乐曲的引子部分,作曲者使用了散板节奏,在演奏中模仿古琴绰、注等特殊技法,营造出浔阳江头,秋风萧瑟的景致,充分展现了琵琶的拟声性特点。右手三指轮配合左手滑音、点状推拉音层层递进,营造出秋风阵阵刮过,树叶随风凋零的景象。两个相互对仗的“虚滑”音通过强弱对比来模仿秋风,紧随其后的几个泛音仿佛月光皎洁,高高挂在天空之上;紧接着一个突然爆发的不协和音程划弦,正是对应了“醉不成欢惨将别”的伤感凄凉之情。第15 小节泛音模进由慢到快,由弱渐强,仿佛一阵秋风刮过,水波涌动,泛起一阵涟漪。最后的滑音重在吟揉,随着余音的消失,琵琶女“犹抱琵琶半遮面”的形象逐渐展示在我们眼前。

在演奏时,引子进入时要极其安静,同时注重二弦的滑音,避免轮指时与一弦触碰所发出的杂音,影响整体的氛围感;第二小节需紧凑起来,与第一小节形成鲜明对比,由此情绪层层递进;紧接着的划奏通过模仿风声,突出音头,增强层次感和强弱变化,营造由远及近的感觉;引子部分最后的滑音按音要实,突出后半拍,左手从大幅度的推拉过渡到细腻的吟揉。整个引子部分旋律性不强,散中有序,“未成曲调先有情”,将听众完全代入原诗的意境当中。在本段中,抬手和呼吸是我们在演奏过程中容易被忽视的地方,听觉和视觉兼顾,才能将音乐代入感发挥到极致;“三指轮”是整首乐曲的重点指法,在日常的练习中一定要做到三个指头的力度和音色的统一,提升三个指头的协调能力。

(二)慢板部分

乐曲的慢板部分速度发生明显变化,由此进入琵琶女的主题旋律,曲调温柔婉转,舞蹈性强,与引子形成了鲜明对比。两个连续的泛音划弦与后续的打带音结合,仿佛江面上泛起一阵阵涟漪,客船微微晃动,带着我们走进了琵琶女无限风光的过往。第31 小节二弦大幅度的推拉音和下滑音营造出一种哀怨叹息的氛围,在演奏时要注意推拉速度,由慢到快,滑音重在音尾的停顿。随着慢板部分旋律的发展,出现了连接部,节奏较为自由,将慢板部分前后分离,形成了回忆与现实的对比,右手的遮分慢起渐快、渐强、再渐慢,依次递进,和一连串的泛音传递着情绪波动,并将琵琶女拉回落魄的现实中,为主题旋律的重现做铺垫。紧接着,琵琶女主题旋律移高四度的再现,情绪更加高涨,表现出与过往生活的鲜明对比,在演奏时,这段音乐的音色也要更加明亮,速度相对较快,情绪饱满、流畅。

第67 小节,中指用力敲击面板,讲述者悲切而又痛苦的情感终于难以克制,所有的情绪一瞬间爆发出来。紧接着,是左手的大幅度推拉配合右手轮指的一段旋律,这一段节奏自由,在演奏时要注重音头以及突强突弱的处理,运用了戏曲里类似于哭腔的创作手法,淋漓尽致地表达了诗人内心爆发出的悲痛情绪,随后又快起渐慢逐渐回归主题。第72 小节开始是一段节奏自由的乐段,此时乐曲的音乐主题再现,速度稍快,在弹奏时要表现出十分流动、轻松、淡然的情绪;第88 小节后出现了跳板,在演奏时要注重情绪的变化,强弱分明,突出层次感;在本段尾部出现了轮指附点推拉音,在演奏时要注重节奏的准确性,造成推动力,为快板做铺垫。扫轮是本段最具有感染力的部分,右手的扫轮加上左手后附点的拉弦营造出紧张、急促的氛围感,增强了情感的张力,让听众们的内心久久不能平复。

(三)快板部分

在乐曲的快板部分,全曲的情绪达到顶峰,这段体现了传统戏曲中武场的特点,作曲家吴厚元先生曾经说过:“要弹好这首作品,一定要多听戏曲,特别是在演奏快板部分。这里充满京剧板鼓的节奏与富有戏剧性的唱腔因素。”大量快速果断的扫轮配合紧凑的十六分音符,营造出十分紧张的氛围,同时也展现了琵琶“银瓶乍破”的爆发力和“铁骑突出”具有穿透力的音色。第二次扫轮的重复与第一次相比情绪更为热烈,在演奏时应加强力度,更具张力,用前后之间的对比诉说着琵琶女内心对现实的不满与愤懑。第153 小节出现了极为整齐规范的对比式乐句,由弱到强层层递进,仿佛在舞动着整齐而又绚丽的舞姿。吴厚元先生利用扫轮与快速弹挑相结合的技法来表达情绪高涨的快板部分,传递着尖锐的情感,诉说着诗人与琵琶女内心的痛苦与挣扎。乐曲力度强弱交织,情感强度层层递进,最后,将情感推向最高潮。随后,乐曲节奏由快转慢,在自由而又飘渺的长轮中,情绪渐渐恢复平静,给听众带来了“此时无声胜有声”的感受。

快板部分演奏时要注重左手与右手的紧密配合,安排好左手的指序是弹奏快板的关键。在技巧方面,左手技法是最容易被忽视的,这些往往会导致乐曲的表现力不够丰富。在练习时要由慢到快,不能急于求成,更要注重强弱的练习,每个音都要保证饱满,清楚;演奏时的情绪要既洒脱又具有震撼力。

(四)尾声部分

乐曲的尾声与快板部分形成呼应,紧张的情绪逐渐平静,高音区的长轮加上低音的三连音“挑”奏,让激动的心情慢慢得以平复;曲终人散,芳华已逝,琵琶女弟走姨死,家道中落的身世深深地触动着诗人,于是便有了“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的诗句。泛音响起,气息逐渐沉缓,泛音速度由慢逐渐加快,仿佛是诗人与琵琶女两人在叹息与哭泣。四弦右手的挑奏与左手的揉弦奏出了带有共鸣感的音色,这不仅是诗人和琵琶女之间的共鸣,也是曲作者与二人的共鸣。琵琶女演奏结束,听众们纷纷掩面落泪,要问众人谁流泪最多,那位泪沾满襟的江州司马,仿佛就坐在大家的面前。

在演奏尾声部分时,一弦轮指在连贯的同时要控制音量,不能过强,此段旋律主要在四弦上用右手大指挑奏,在演奏时左手将音压实,用吟弦与推拉将每个音的余音连在一起,保证旋律的连贯性。同时要注重强弱对比,整体节奏不宜太慢,适当紧凑,突出琵琶四弦的三连音,要做到形散而魂不散;泛音部分,气息逐渐沉缓,速度由慢逐渐加快,一弦轮指在演奏时要控制音量,突出泛音旋律。

四、结语

乐曲《诉一读唐诗〈琵琶行〉有感》通过使用琵琶的特殊演奏技法,用音符刻画出了诗人和琵琶女鲜明的艺术形象,描绘出一幅生动优美的深秋送别图。其结构看似复杂,实则是散中有序,有规整的地方,也有自由的地方,给予听众充分的想象空间。乐曲突破传统琵琶演奏技巧,在速度、力度和演奏风格上都有着不同程度的创新,开辟了琵琶演奏新的天地。由此也引发了笔者对于琵琶日常练习和演奏的思考,在日常的练习中,我们都要先深入了解音乐作品的内容及其所表达的情感。其次,通过不断地练习和揣摩,方能进行音乐的二次创作。

在琵琶演奏时,更要把握文曲武弹,武曲文弹,越是文曲,越要有棱角。作为一名演奏者,每个动作、每个呼吸都对作品画面感的塑造十分重要,因此在日常的练习中,小到一首练习曲,大到一首完整的音乐作品都要严格地把握每一个乐句,每一个抬手和呼吸。要想把握好以上两点,究其根本还是要注重左右手基本功的练习,拥有扎实的演奏技术,是我们完美诠释音乐作品的前提。音乐之路没有完成时,只有进行时,把握量的积累,才能完成质的飞跃。