建成环境可步行性研究及测度发展综述*

聂煊城,陈奕言,陈 筝

引言

20世纪西方的城市化进程伴随着汽车拥有量的快速上升,随着车行道路的扩展,城市范围不断的扩张。这种汽车主导的发展模式带来诸多城市问题。由于汽车数量暴增,造成交通堵塞与能源消耗,带来了“可持续发展问题”。适宜步行并承担公共生活功能的街道被车行道路所挤压与代替,公共空间的消失,带来了“社会交往问题”。愈加恶劣的步行环境使人们更少选择步行出行与室外活动,体力活动量下降导致肥胖率与慢性疾病发病率上升,带来了“身体健康问题”。它们共同构成了城市的“可步行问题”。

而我国改革开放以来,随着经济的发展,汽车开始走进千家万户,国民生活水平提高的同时,城市环境也开始出现类似的“可步行问题”。因此,2016年发布的《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》[1],以及17年《住建部城市双修指导意见》[2]将我国城市建设重点从完善城市功能,提高城市运转效率转换到满足居民更高生活需求与提升城市空间品质上来;提出了 “窄马路、密路网”,“打造方便快捷生活圈”,“完善公共空间体系”,“改善出行条件,鼓励步行与自行车出行”等理念,以指导建立适宜步行出行的城市环境。中国部分城市也为建立良好步行环境而进行了积极实践。上海 2045 总体规划提出构建15min社区生活圈,按照15min步行可达的空间范围,配置满足居民日常需求的公共服务设施和公共性活动场所,从控规层面为促进日常步行出行提供良好基础。而2016 年以来各地发布积极发布街道设计导则,则体现了对促进步行环境品质的直接关注。

可步行性(Walkability)是为了描述空间对于人们步行出行的引导能力或友好程度而对环境因素进行的评价。有学者从主客观两种视角出发,将可步行性扩展为“建成环境对步行的支持程度及步行者对环境中步行体验的评价”[3]。也有学者在更加具体的调研实践中将可步行性概括为“城市环境对于步行的支持程度与吸引力,包括行人提供舒适安全的环境,在合理的时间和体力范围内使人们能够到达各种目的地,并在步行网络中提供视觉吸引”[4]。可步行性受到众多环境因素的影响,包括日常服务设施的分布,路网密度,人口密度等能客观度量的城市空间属性[5,6],也包括如行人行走时对空间的安全感知,街景对行人的吸引力等主观使用感受[7]。因此关于如何更精准测度可步行性影响因素,仍有诸多讨论。

目前,可步行性研究领域文献量增长迅速,“可步行性”一词在也频繁出现在公共卫生,地产等领域,受到广泛关注。虽有学者尝试对可步行性进行定义,但其整体研究脉络尚需梳理。因此本文围绕“可步行性研究如何在多学科的视角下发展,经历了哪些发展阶段?”“有哪些测度方法与测度指标?”“出现哪些分支话题?”三个研究问题,引申出研究意义:(1)通过梳理可步行性整体研究脉络,识别该领域的参与学科,进一步理解其内在含义与发展历程。(2) .总结成熟测度指标和分析方法,为我国步行环境质量测度提供参考。(3)探索分支话题与研究热点,丰富城市规划设计理论。

1 研究方法

1.1 数据获取与分析方法

为保证数据全面、准确并具有较高解释度,本文利用WOS数据库核心合集(Web of Science Core Collection)进行基础数据的检索和下载。借助信息可视化分析软件CiteSpace绘制科学知识图谱,结合传统质性综述精读重点文献,通过梳理可步行性研究发展脉络并辨识关键文献,以可视化的方式显示可步行性研究领域的发展历程。

可步行性主要涉及环境和出行行为两个方面的概念,环境主要是指城市建成区环境(built environment,neighborhood,street等),出行行为方面主要指步行行为(walking),但不同领域学者对“可步行性”关注点的不同使可步行性研究涵盖的行为不仅限于步行而延伸到体力活动(physical activity),非机动车出行或积极交通出行方式(active transportation)等。因此检索词除“walkability”以外,增加了包含环境和出行行为两个方面的概念的词组,包括行为发生的建成环境代表 性 词 汇(built environment,neighborhood等),步行行为延伸的词汇(active transportation,physical activity等)并给予具体行为类型以限定(walking,bicycling等)。需要说明的是,其他词组如“travel behavior,community”虽然也与主题具有相关性,但在纳入这些关键词后,无论交集或并集,都会引入更广泛城市交通类的讨论研究,如关于职住平衡,机动交通规划等内容,其与可步行性研究无论是在研究尺度抑或是出行方式上均关联性弱,因此将其筛除,这也是本次检索的不足之处。经过对词组的权衡,最后使用检索式TS=((“walkability”) OR((“urban form” OR “built environment”OR“neighborhood”) AND(“active transportation” OR “physical activity” OR “human behavior”) AND (walking OR bicycling)))进行搜索。获得到3437条文献记录作为本研究的数据来源。除重后得到2885条有效文献记录,数据下载日期是2020年4月5日。为在数量庞大的文献中梳理研究领域发展脉络,总结研究热点。本文借助CiteSpace软件的文献共被引分析功能,以及聚类分析功能识别该领域的关键文献及发展脉络。在两篇或多篇文献同时成为后来一篇或多篇文献的参考文献时,则它们构成共被引关系(Co-citation)[8]。而经常共同被引用的文献在研究主题的概念、理论或方法上具有某种关联,将这些文献根据一定的共被引强度形成文献集合即聚类,由多个聚类组成的共被引网络能够显示一个学科或知识领域在一定时期内的发展趋势与前沿动向,并形成若干该研究领域的演进历程[9,10]。聚类内文献往往具有关联度高,讨论话题相似的特征,一般可以解释为学科领域演进过程中的某一阶段性话题[11]或领域中出现的分支话题[12,13]。并主要根据以下理由进行人工解读以做分辨[8,10],(1) 图谱中聚类之间是否存在交叉重叠抑或相对独立,聚类出现消失时间上是否具有一定规律。(2)是否存在处于聚类的交界处,并起到承上启下的作用的关键节点文献。(3)聚类文献量以及所探讨内容侧重于主要话题不同方面还是对某一细分话题的深入讨论。

具体操作按照 CiteSpace 指南中建议的流程,以一年(1975年~2020年)为时间切片,并保留每个时间切片内频次排名前50的高被引文献记录,获得由377个文献节点,2377条连线组成的图谱,自动聚类共获得5个子聚类,图谱模块性(modularity Q)=0.5159,轮廓值(mean sihouette)=0.337,该图谱被认为是组团结构显著且聚类合理的[9]。为进一步理解可步行性研究领域的整体轮廓,我们选取了最具影响力的前 20 篇高被引文献进行分析,它们可以较好反映研究领域主要讨论内容。为进一步识别知识结构与各个聚类之间的关系,我们对每个聚类中的前 10 篇高被引文献进行了深入的研读,它们则较好覆盖了每个话题聚类的讨论重点。

1.2 初步解读

通过对所得可步行性主题文献的逐年发文量分布、文献所属学科分类和其所引用文献期刊来源记录进行分析,形成了对可步行性研究领域的初步认知。一方面,可步行性研究受到公共卫生学科的关注,通过改善步行环境提升城市居民体力活动量从而促进其身体健康的策略具有光明前景。另一方面,可步行性作为一种空间属性,其与建成环境类学科所关注内容密切相关,可步行性环境影响因素与评价测度能为城市建设实践提供指导。因此有必要对可步行性理论及测度发展进行更为深入的讨论。

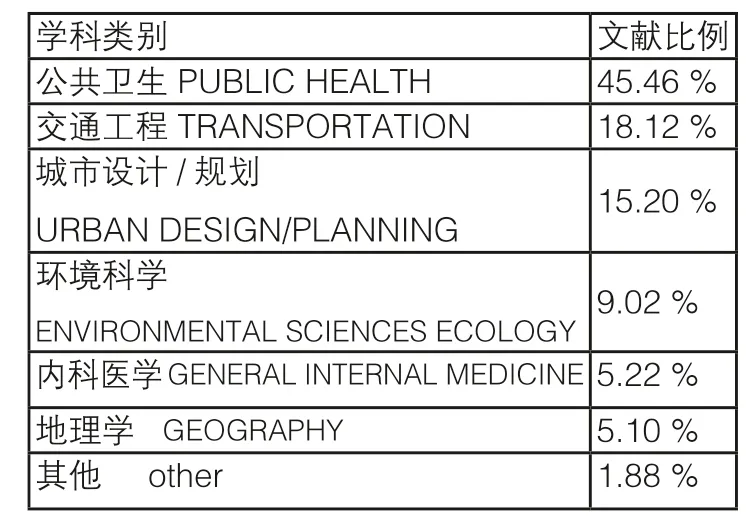

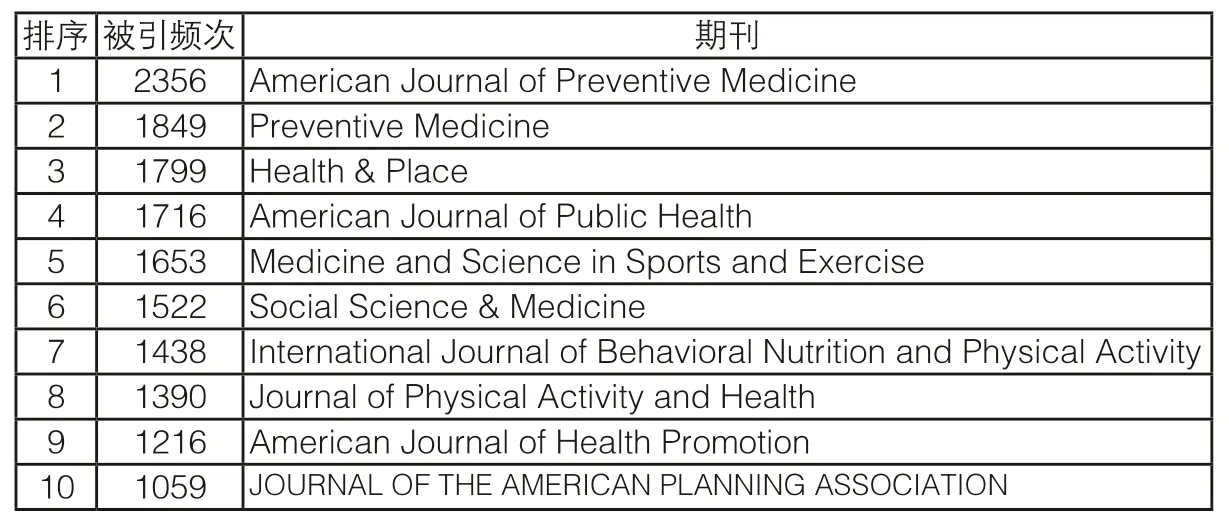

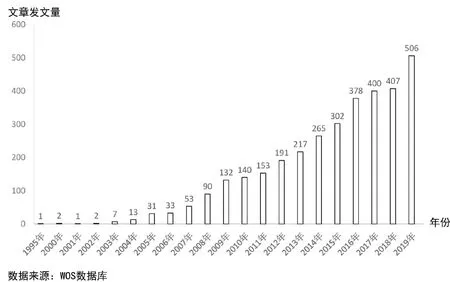

总体来看,可步行性主题文献年发文量在2002年以后呈现稳定增长趋势,并于2019年突破500篇(图1),可步行性研究的热度和受重视程度在不断上升。对所得文献研究学科进行归类后发现,在所有研究方向中,公共卫生学科记录占比45.65%,建成环境类学科包括交通工程,城市规划设计与环境科学记录共占42.32%(表1),公共卫生与建成环境类是可步行性研究的两大主要关注领域,并在此基础上向内科医学,地理学等领域拓展。在对引用文献的期刊来源分析中,以预防医学,运动医学为主题的期刊占据了绝对多数(表2),可步行性主题文献对医学领域相关研究成果进行了大量引用,这在一定程度上反映出步行作为一种体力活动,其具有的健康效益是推动可步行性研究的重要价值来源。

表1 可步行性文献所属学科分类

表2 前10位被引文献期刊来源统计

图1 可步行性文献逐年发文量

2 研究结果分析

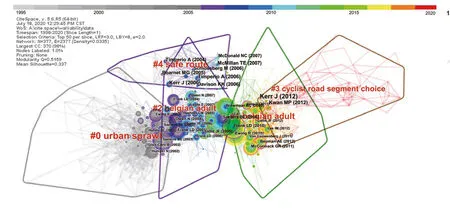

利用CiteSpace生成了可步行性研究的共被引文献网络知识图谱,其由彩色的节点(node)和节点间连线组成,并根据一定的共被引强度形成了五个话题聚类[8](图2)。节点代表文献,其大小代表该文献被引用的总频次。图谱中呈现灰色、蓝色的节点和连线代表较早的研究,而呈现红色的节点和连线则代表较新的研究,节点由不同颜色的年轮构成,对应其被引用时发生的时间。节点间的连线代表存在共被引关系,共被引强度越大,连线越粗,文献之间的关系越紧密。节点间的连线也呈现不同颜色,分别对应其首次共被引所发生的时间分区[10]。

图2 可步行性文献共被引网络聚类视图

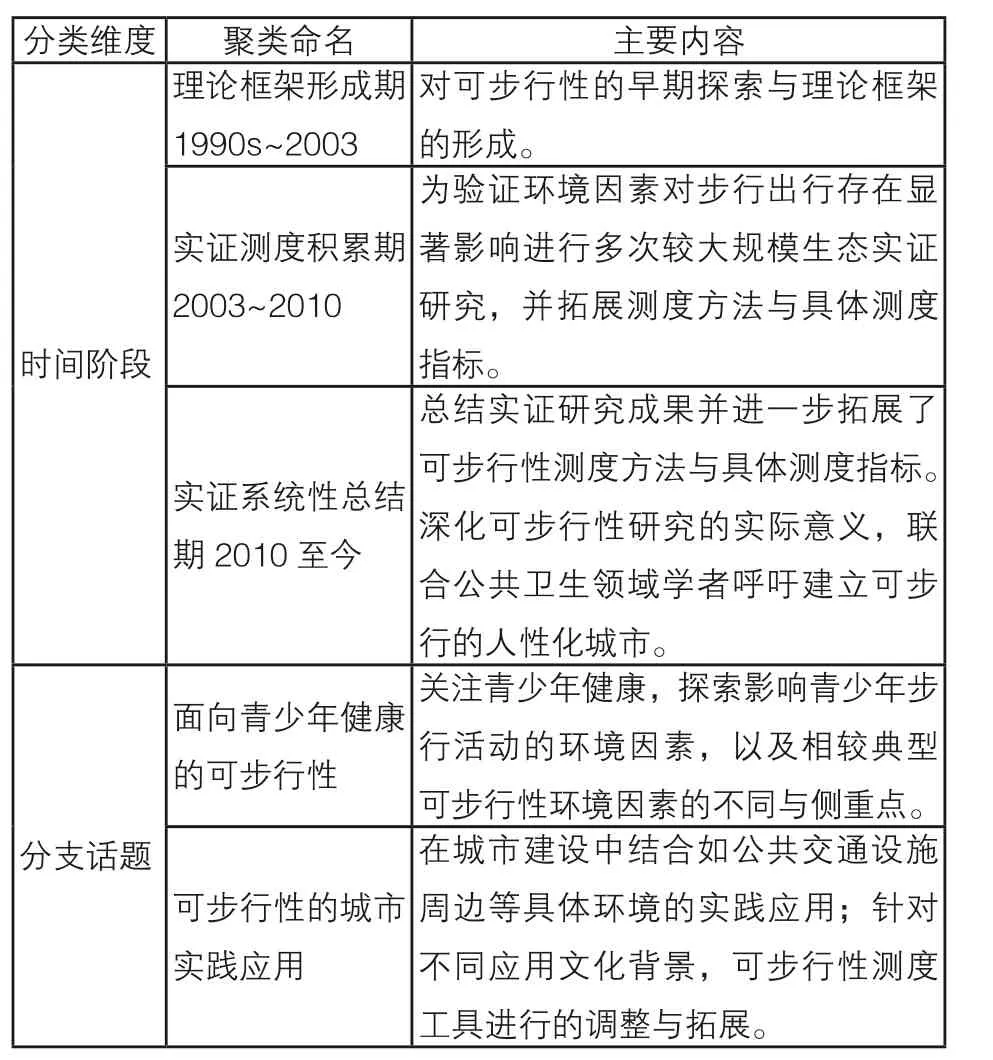

结合分析方法一节中所总结规律,通过精读单个聚类中的前10篇高引用量文献,我们认为该图谱可分为研究演进阶段和分支话题两个维度进行讨论。其中,三个聚类的讨论围绕具有普适性的可步行性环境影响因素、测度方法以及具体环境测度指标展开。聚类之间呈现明显时间递进关系,并包含大量高被引文献,是研究领域的主干脉络。另外两个聚类包含文献的总体引用量上偏少,内容上聚焦相对具体的话题,一个面向青少年人群健康需求讨论可步行性,另一个讨论在具体城市实践中的可步行性运用,因此作为研究领域中的分支话题进行讨论(图3)。

图3 话题聚类时序命名图

三个研究阶段:理论框架形成期(1990s ~2003),实证测度积累期(2003~2010),实证系统性总结期(2010至今)是整个研究的主线脉络,经历了研究缘起,实证测度,环境影响因素总结的递进关系。对可步行性原理,环境影响因素,测度方式与指标等核心议题进行讨论。在时间上划分理由:2003年,赛伦斯(Sealens)韩迪(handy)等学者提出了社区尺度上建成环境因素影响居民步行出行行为的理论,并首次使用了“可步行性”(walkability)一词[14]。2003年到2010年期间,在美洲,澳洲与欧洲展开的较大规模生态实证研究证明了环境因素对步行行为存在显著影响[15-17]。此后可步行性研究受到更多关注,大量文章对其进行总结综述。

两个分支话题:“面向青少年健康的可步行性”是以青少年为主体对象以促进其健康成长为目的而进行可步行性影响因素探索的话题聚类 。“可步行性的城市实践应用”则聚焦在具体的城市规划实践中运用可步行性理论,讨论内容包括结合公共交通在城市尺度上促进可步行性,以及根据文化背景对可步行性测度指标进行调整。

为更好地呈现可步行性研究发展脉络,将对每个话题聚类进行单独的解析总结(表3)

表3 聚类话题主要内容概括

2.1 理论框架形成期(1990s~2003)

对城市居民出行方式的讨论由来已久,从最早期的以简·雅各布斯为主的城市评论家到后来的新城市主义规划学者都主张建立适宜步行的街道与社区,提高步行交通地位[18-20]。20世纪90年代,交通规划领域学者塞维罗(Cervero)提出了影响出行需求(travel demand)的三种建成环境因素:密度(density),多样性(diversity),设计(design),被称为“3Ds”[21],这成为了可步行性研究的重要理论来源。同样是在90年代,公共卫生领域研究者发现,以步行为代表的体力活动(physical activity)的减少将导致一系列健康问题[22,23],并积极寻求跨学科合作以提升居民体力活动水平改善居民健康情况。

在这样的背景下,赛伦斯(Sealens)结合建成环境领域相关研究,提出了“可步行性”(walkability)的概念[14],希望通过提高社区可步行性,促使居民更多选择步行出行,从而改善其身体健康状况。他认为某些环境因素会明显影响社区居民步行出行的意愿;具体来说,与低密度,人烟稀少和土地利用单一的社区相比,人口密度较高,道路连通性更高和土地使用组合更多的社区居民的步行或骑自行车出行频率会更高[24]。这些环境因素归纳起来被称为社区可步行性,并以可步行性的高低代表社区适宜步行的程度。需要注意的是,第一,可步行性研究主要研究步行,但同时也包含骑行等其他体力活动[14,25-29];第二,虽然步行/骑行是个人行为,但可步行性却是对于空间特征的描述。早期研究者总结影响可步行性的环境因素包括人口密度(density),用地混合度(land usemix)与街道连通性(street connectivity)等社区层面中观尺度因素,以及步行环境的吸引力、安全性,步行设施是否完善等能直观感受到的微观尺度因素[14,24-27]。

步行出行由于出行目的不同,被分为交通型(transportation)与娱乐型(recreation/exercise)步行两种,其环境影响因素应当分开讨论。一方面,交通型步行的环境影响机制较为清晰。由于交通行为有明确目的地,出发地与目的地之间的实际距离对居民是否选择步行或骑行出行最为重要,因此与其相关联的环境因素主要是用地混合度(land use-mix)与街道连通性(street connectivity)[14,27]。另一方面,影响娱乐型步行的因素相对复杂。由于这类活动出行本身就是其目的(如散步,慢跑,遛狗),且缺乏明确目的地,可以发生在街道中也可以发生在户外活动设施如公园与运动场中。因此更多讨论的是环境对步行者的吸引能力,研究者推测可能与其有关联的环境因素包括步行环境的美感度、舒适度(aesthetics),给人的安全感或安全性(safety)以及户外活动设施(recreation facilities)的可达性等[25,27]。在对影响步行行为的环境因素进行探索的同时,研究者也观察到其他社会经济因素,个人生活习惯,年龄与身体状态或当天天气情况等都会对居民的步行行为产生影响[25,28,30]。可步行性这一概念以及环境因素对步行行为影响的显著性需要进一步验证。

2.2 实证测度积累期(2003~2010)

在可步行性的概念提出之后,涌现了一系列相关的实证研究。它们尝试着采用更大的样本、更严谨的控制和更多源数据的实证方式去验证环境因素对步行出行的影响情况。这个阶段的一个突出特征是,学者开始将社会生态模型(social ecological model)引入到研究中,以便更好控制社会经济等其他可能的干扰因素,准确地描述环境因素影响。生态模型是社会学研究的一种方法,强调在真实环境下通过测量外部变量来控制它们对于因变量的影响[31,32]。在可步行性研究中一个重要的外部变量就是经济社会因素[31]。这为实证研究提出了新的目标:验证在进一步控制其他社会经济因素如教育水平,社区整体经济状况等以后,环境因素对步行行为的影响是否依然明显。由于自变量的增加,生态模型需要比小样本的实证((如[24]n=107 ,2社区)更大样本的数据支撑,这一阶段的研究样本明显增加,如在美国西雅图和巴尔的摩的研究[33](n=2199,32个社区),在澳大利亚阿德莱德的研究[16](n=2650,32社区)和在比利时根特的研究[17](n=1200 ,24个社区)。

在控制其他非环境影响因素后,研究者发现环境因素对步行行为具有显著影响。在西雅图和巴尔的摩开展的研究发现:社区可步行性环境因素对步行行为的影响是非常显著的,而经济、教育等其他社会变量虽然会导致生活习惯不同,从而影响步行行为的空间分异,但它们的影响比较复杂,存在正负影响,并会有一定的抵消[33]。在阿德莱德开展的研究在控制了性别,年龄,教育水平,种族,经济状况各种社会因素后发现,社区可步行性特征对交通型步行行为的影响仍然显著[16]。在根特开展的研究在控制社会经济指标后发现,空间可步行性对交通性步行行为仍然有最大的影响效果,远高于社会经济属性、工作状态等其他因素[17]。但由于缺乏对微观尺度上对与步行环境吸引力相关的环境因素的关注,阿德莱德与根特的研究结果中无法验证这类环境因素对步行出行的影响程度,也不能表现环境因素与散步,慢跑等娱乐型步行行为之间的关系[16,17]。

更大样本的生态实证有力地促进了可步行性测量方法的科学性。一方面,研究者更多地使用客观地理信息数据替代早期问卷调查收集环境数据。如通过集成地块级土地利用数据库信息,路网交叉点密度信息,人口普查与土地覆盖影像等数据,将环境因素转化为客观空间数据表达[15,34,35]。在经过对集成数据选择的优化后,逐渐形成对可步行性具有一定普遍标准的测度方法,测度指数由居民人口密度(residential density)、土地利用混合度(land-use mix)、街道连接性(connectivity)与零售面积比例(retail floor area ratio)综合而成,上述多源数据通过GIS地理信息系统进行叠加分析建立关联,被称为GIS步行指数(GIS-based walkability index)[6,36];并基于此发展出步行性测度集成工具Walk Score®,该工具被广泛运用于多个城市的可步行性测度。另一方面,对于难以量化的环境指标,则基于实际调研进行主观定性指标分析,利用统计学量表的形式调查居民对其生活环境的主观印象以及环境满意度,从侧面反映环境可步行性情况。具有代表性的如社区可步行性量表(Neighborhood Environmental Walkability Scale)[24],系统性步行/骑行环境测量表格(Systematic Pedestrian and Cycling Environmental Scan)[37],可步行性城市设计质量量表(Measurement Instrument for Urban Design Qualities Related to Walkability)[38]等。

2.3 实证系统性总结期(2010至今)

随着实证研究的积累,在2010年之后综述类文章开始增加,尤其是进行了一系列系统性荟萃。在系统性总结实证证据的基础上,对可步行性环境影响因素与的理论内容进行了补充与深化。而相关成果也促进了城市规划理念的发展并更受到更广泛的社会认可和跨专业支持。总体来说,具有充分证据表明人口密度,街道连通性,用地混合度对步行行为具有显著影响,且这些环境因素对交通型步行的影响更为明显。而其他环境因素包括美学特征、绿化情况,交通与社会的安全属性与社区娱乐设施等微观环境因素,对步行出行的影响程度则尚需进一步验证[39-43],由于微观尺度数据多通过居民调查问卷与小样本量表等方式获取而缺乏客观的验证手段,且在影响机制上尚不明确,因而降低了其可信度[42,43]。此外,青少年出行需求与其他人群有较大差异,有充足的证据表明更好的交通安全属性与户外娱乐设施可达性对青少年步行,骑行上下学(active commuting to school)和户外游戏等多种体力活动具有促进作用[41]。

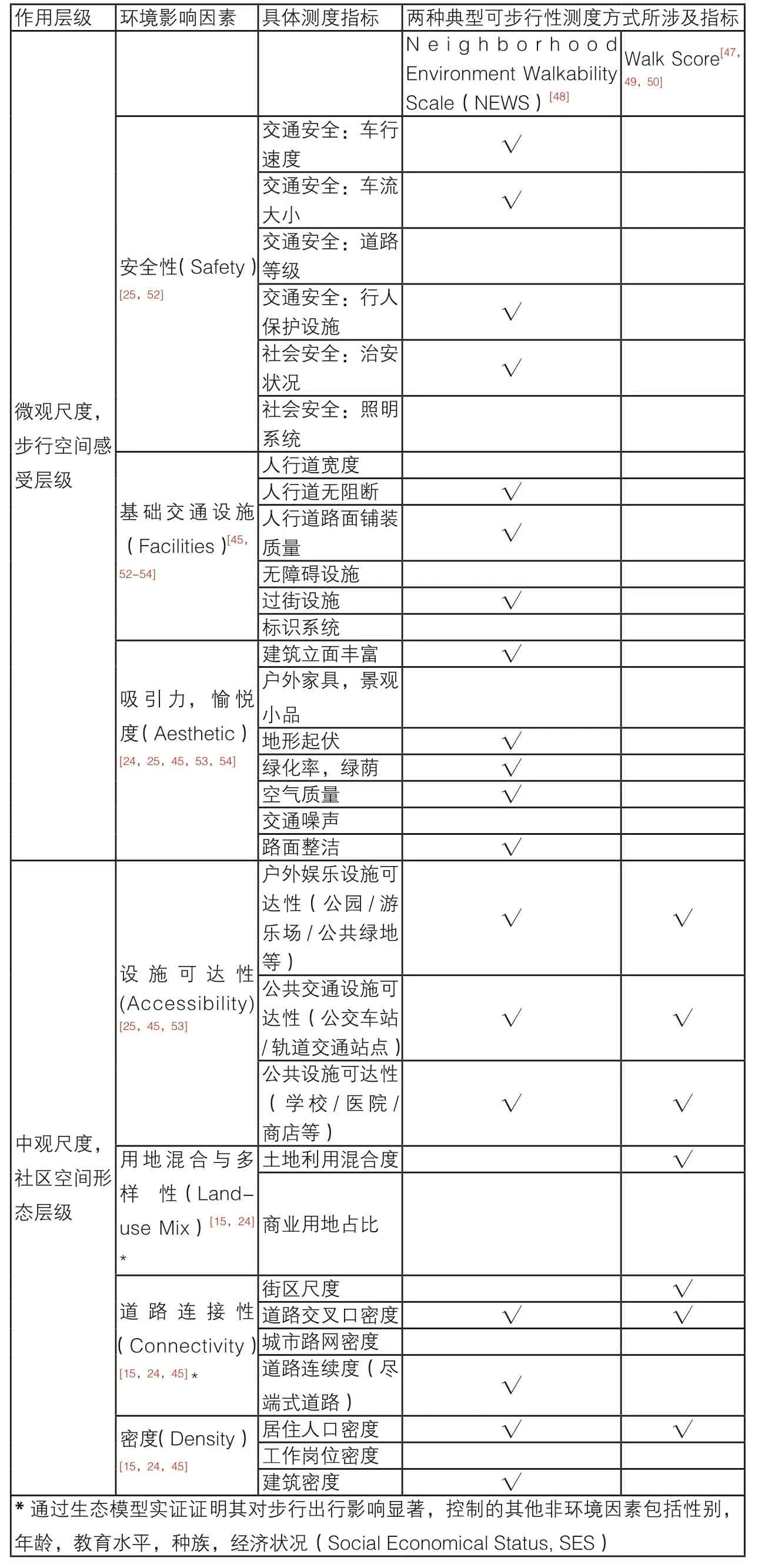

随着可步行性研究的发展,研究者也不断探索新的环境影响因素、测度指标与测度方法。我们对环境影响因素,测度指标以及一些成熟的测度分析方法进行了总结以供参考。(表4)测度指标随着研究阶段推进而完善,在第一阶段已经存在对微观环境因素的讨论,但测度指标主要集中在相对客观且易于量化为测度指标的中观环境因素上,提出了居住人口密度,土地利用混合度,道路连续度等经典指标[14,27],第二阶段在多次科学实证中显示出中观环境因素对步行出行影响的显著性的同时,提出了如商住用地比[16],道路交叉口密度[17]等新指标,完善了中观测度指标。第三阶段中,测度指标的进一步拓展主要集中在微观尺度对空间品质的评价上,具有代表性的指标包括绿荫、空气质量、室外家具、路面铺装质量,过街设施等[44-46]。由于微观环境因素受主观认识影响,在产生机制上较为复杂,测度指标较多内容庞杂,因此表中主要对具有代表性的指标进行了总结。

表4 可步行性影响因素及测度指标总结

测度方法主要包括两种,基于实际调研的主观定性指标分析,以及基于地理信息数据库(GIS)网络拓扑关系的分析方法[6,39,47]。 前一种通常以统计学量表的形式,调查居民对其生活环境的主观印象以及环境满意度,如最为经典的社区可步行性量表(NEWS)[48],在问题设置上涵盖中观与微观指标,包括建筑密度,街道连接性,绿荫情况,路面是否整洁,户外家具的设置是否合理等,该种方法的特点在于:(1)能覆盖较多环境因素,且可根据研究需求设置问题侧重点。(2)能快速获得对所测指标的定性认识。但其受主观因素影响较大,数据收集困难,不适合大范围环境测度。而后一种测度方法中最具代表性的是 “步行指数”(Walk Score®),主要考虑了日常设施的种类和空间布局,同时,引入了步行距离衰减,交叉口密度,街区长度等因素,提高测度的准确性[49]。步行指数最大优势在于能客观,量化的反映一定步行范围内日常设施配置的合理性,因而受到广泛应用[50]。但其并不能反映微观环境因素特别是主观感受对步行行为的影响。

而提升城市环境可步行性也越来越得到更广泛的社会认可和跨学科支持。柳叶刀杂志专题系列文章“城市设计,交通与健康(Urban design, transport, and health)”[51],多位公共卫生领域学者从健康的角度反思城市规划现状,指出环境因素导致的步行活动减少已经威胁到居民健康;他们呼吁在城市规划中制定订一套关于健康的促进指标,提出城市规划与健康部门应紧密配合,以提高居民健康生活水平为目标制定规划政策。

2.4 分支话题:面向青少年健康的可步行性

该聚类讨论话题为影响青少年这一特殊人群步行行为的环境因素。青少年活泼好动,在户外玩耍,户外游戏的需求和强度上相较其他人群更高。而青少年作为社会弱势群体,监护人对步行环境的安全性判断将极大影响青少年的出行方式,因此青少年在步行出行的环境需求上较为特殊[41,55,56]。而由于青少年时期体力活动的改善将深远地影响着全生命期的健康水平和生活质量[57,58],格外受到政府和研究者的关注,并围绕其形成了相对独立的长期讨论话题。

社区中设置数量充足且方便到达的户外设施对青少年体力活动极为重要。青少年喜爱的户外游戏以及有组织的球类运动需要场地的支持,如社区运动场,小公园或游乐场等活动设施,并有证据表明青少年的肥胖率与所在社区户外活动设施可达性与数量呈负相关[57,59]。同时研究者也在调查中发现户外活动设施设置不平衡现象,相对于低收入或少数族裔社区,经济情况较好的社区中往往拥有更多户外活动设施,这涉及到社会资源的公平分配问题[41,57]。

更高的安全性会明显促进青少年选择步行与骑行上下学。在问卷以及走访调查中发现,学校附近人行基础设施的完善程度,车流量和社会治安情况会极大影响家长对孩子上下学方式的选择[55,60];为验证环境因素对通勤方式的影响,吉尔斯—科蒂(Giles-Corti)对公立小学2公里范围内的交通安全性与人行道连接性进行了研究[46]。研究结果表明,互连的街道网络可提供直接通往学校的路线,但是当交通繁忙时,青少年通过步行上下学的可能性就会降低,因此学校周边的交通安全因素对青少年通勤方式的影响尤为明显。

但其他典型可步行性环境影响因素,如人口密度(population density)、街道连通性(connectivity)、用地混合度(land use mix)以及除学校,户外活动场地之外的其他设施可达性都未对青少年的步行行为产生明显影响,研究者认为这是由于青少年生活中时空间约束较强,且尚不具备完全参与社会生活的能力导致的[46,56,61]。

2.5 分支话题:可步行性的城市实践应用

该聚类讨论在更加具体的城市建设实践中,如何进一步优化可步行性测度指标,并尝试在城市范围内推广可步行性,构建可步行城市。本话题聚类形成时间较新,但讨论内容上更偏向实践应用,属于新兴的讨论话题。主要集中在以下两个方面。

一方面在更广泛全球性应用实践中,对具体环境指标进行相应的调整,以适应地区生活习惯与城市发展状态。在实践中,由于文化差异,居民日常生活习惯也千差万别。以在中国的实践为例,西方常见的咖啡馆,快餐店等设施对于中国城市居民而言并没有那么重要,而小卖部,菜市场和其他特有的设施却并不在讨论的范围之中,中国居民的步行出行习惯也与西方不尽相同,而城市建设方式的不同也带来了人口密度与路网密度等因素的差异,并不能对一般指标照搬照套[62]。因此,为对中国城市的可步行性现状进行研究,多位学者通过咨询城市规划领域的专家对居民日常活动设施所占权重进行评级以及对市民步行习惯进行问卷调查等方式,获得符合中国实际情况的研究基础数据,基于Walk Score®测度方法推出了针对中国城市特点的可步行性评分工具,并在中国多个城市进行了测度研究,对中国城市可步行性现状进行了深入研究[62-65]。

另一方面,结合轨道交通等快速公共交通网络,尝试将可步行性从邻里尺度扩展到更大的城市尺度。之前可步行性研究集中于邻里社区或更小的街道上,研究半径不过七八百米,为在更大的城市尺度上促进步行行为,则需要依托轨道交通,公交车等快速公共交通网络延长步行距离。公交网络和可步行性环境结合需要重点考虑以下要点。第一,结合人口密度,用地情况与发展程度等环境因素,合理布局公交站点。在城市尺度下,以交通站点为中心区域内相对较高的人密度和多样化的用地类型会提高公共交通的使用量,同时,布置合理的公共交通站点能高效地延长居民步行可达的距离,对加强城市可步行性、减少拥堵具有明显的正面影响[66,67]。第二,提升公交站点周边步行环境质量,并设置自行车换乘设施。街道环境的质量也会对站点的服务范围产生重要影响,即通往站点的路线若拥有更为吸引人、更适宜步行的环境特征将鼓励人们走更长的距离使用公共交通设施;而自行车道,自行车停泊等换乘设施也能提高公共交通设施的服务半径[66-68]。通过与快速公共交通的结合,步行距离得到了极大延伸,完善了城市范围内的可步行性拓扑结构,将可步行范围有效拓展到城市层面。

3 结论与展望

本文借助信息可视化分析软件CiteSpace 将文献计量分析与传统质性综述结合起来,展现可步行性研究知识图谱。但受制于人力物力,仅使用单一数据库作为基础数据来源,这是本次研究存在的不足之处。

步行的裨益受到广泛验证,步行与生态城市,健康城市的建设与城市可持续发展息息相关,提高城市步行环境质量已成为改善城市空间品质的重要一环。通过对文献来源的归纳,可步行性研究的主要关注学科包括公共卫生,城市规划设计,交通工程,其中,步行所具有的健康效益是推动可步行性研究的重要价值来源。通过对可步行性研究发展阶段的梳理,识别了可步行性研究的三个主要研究阶段:理论框架形成期(1990s-2003)、实证测度积累期(2003-2010)、实证系统性总结期(2010至今),并对每个阶段的主要研究内容与重点进行了总结。研究阶段推进的同时,对环境影响因素的探索与测度方法也不断发展,我们以表格的形式总结了可步行性环境影响因素,测度指标以及一些成熟的测度分析方法。(表4)对测度指标的发展情况分阶段进行了阐述,并对两种典型可步行性测度方法的特点进行了总结。

除对主要研究脉络的梳理外,我们也对分支话题以及新的研究动态进行了总结。青少年,老年人等特殊群体由于生理原因,步行需求与一般成年人不同,其可步行性环境影响因素需单独讨论。这类环境因素与社区建设高度关联,成为受到长期的分支话题。而在对可步行性的实际运用中,可步行性与快速公共交通相结合,建立并扩大城市范围可步行圈的构想有助于倡导健康、低碳生活的生活方式,是未来城市的发展趋势。

在未来一段时间,老旧中心城区的环境提质更新改造将成为各地方政府的大事,可步行性提升也是老旧城区复兴的重要策略。但值得注意的是,相对于西方,我国城市化建设与汽车快速增长并不是同步进行,许多城市老城区发展于机动车普及之前,其可步行矛盾更多体现在狭窄街道空间中的人车直接冲突以及市政设施老化等问题上,以西方城市为研究对象发展起来的可步行性相关成果对其指导作用相对有限。

而新建城区步行环境品质提升应在未来工作中受到更多关注。我国在过去30年中内修建了大量新城区,据统计,截至2016年5月,全国县以上新城新区超过3500个[69]。伴随着我国机动车数量快速增长,不仅中心城区交通压力不断加大,挤压步行空间,也促使决策者在新城区建设过程中普遍倾向于将解决城市机动交通问题放在重要位置,为提高车行效率缓解拥堵,大规模建设城市快速路和主干道,一定程度上忽视步行环境的营造,再加上新城区建成时间较短,业态发展不完全,空间缺乏迭代更新,种种因素使得新建城区其公共空间品质与人民生活美好需求之间的矛盾更加突出,出现了类似西方汽车主导发展带来的城市问题。因此可步行性研究尤其对引导我国新城建设与其城市空间品质提升提供借鉴。

图、表来源

本文所有图、表均由作者绘制。