居住街区街道空间友好性评价研究*

——基于居民主观测度视角

周 扬,钱才云,魏子雄

1 背景

居住街区街道是指在住区范围内划分各居住街区(小区)的城市道路,其作为居民日常通勤出行、休闲出行及各类生活活动使用最频繁的空间载体,在满足出行交通功能的同时,也为居民创造了具有社会属性的社区交往空间。而许多街道暴露出了诸如尺度过宽、路权分配不均、空间感受单调及路面维护不善等可步行性缺失的问题,在当前城市环境建设由“增量”转向“提质”的背景下,对街道空间展开精细化地科学研究具有时代发展的必要性。基于居民主观测度探讨居住街区街道空间环境与步行行为的关系,对于构建步行环境评价体系和营造步行友好型城市有着重要的理论和实践意义。

诸多对街道步行环境质量的研究主要聚焦于从中宏观层面探讨街道可步行性环境要素与建成环境要素对居民步行行为的影响。Cervero R(1997)、Southworth M(2005)、Koohsari M J(2016)、陈泳(2017)、鲁裴栋(2019)等提出可步行性的相关环境指标,包括土地混合利用、路网连通性、设施配置可达性与商业密度等[1-5]。也有学者从微观层面研究街道空间形态、尺度、街景特征和市政设施等对步行行为的影响,如Jaskiewicz F(2000)、Purciel M(2009)、Dover V(2013)等 认为街道围合界面、宜人的尺度、乔木遮荫率及人行道设施配置等均有助于提升居民步行出行意愿[6-8]。Shin W H(2011)、刘珺(2017)、Yin L(2016)等针对特定人群的步行行为偏好研究街道中微观环境的相关影响变量,包括绿植密度、人行道有效通行宽度及绿视率等[9-11]。相较而言,国外在该领域已实现多学科的综合研究[12-15],我国的相关研究尚处于起步阶段;且基于步行者的情绪感知测度与心理评价结构,综合地从街道空间尺度、边界界面形态及功能设施配置等城市设计视角,对居住街区街道这一特定空间类型的研究成果相对较少。考虑到居住街区街道空间对于社区生活圈内居民生活和出行方式选择的重要性,尤其对于在我国广泛存在的封闭式居住街区而言,从城市设计视角,基于主观测度,对其街道空间的构成要素及其与步行行为关系展开综合研究即十分必要。

本文以南京市河西地区20条居住街区街道为研究对象,采用语义差别法对步行者心理感受及情绪进行问卷调查,结合图纸与实测对街道建成环境进行数据采集,在此基础上,采用因子分析法,提取SD评价中的共性因子,得出步行者对街道的心理评价结构及各街道基于共性因子的各项评价分值,从而分层面量化居民对街道的主观测度。之后,建立数理模型分析街道建成环境中的空间尺度、边界空间、功能设施和街道绿化等层面的指标与居民主观测度值之间的相关性,明确对主观感知有显著影响的街道空间环境要素,为街道步行友好性的提升提出指标建议。研究成果旨在对居住街区街道,尤其是针对高密度、封闭式居住街区街道的空间营建及相关设计导则制定提供参考与借鉴。其中,本文研究的街道为居住街区中与居住用地相邻的开放的城市街道,其往往起到划分各个居住小区的作用。

2 研究方法

2.1 语义差别法

语义差别法(Semantic Differential)通过言语量表来衡量受试者的心理感受,从而获得受试者对调查对象的感受并建立定量数据。目前其较为广泛地应用于心理学、社会学、市场研究和景观设计等领域中。语义差别法的评价因子为多组形容词对,每组形容词对由两个意思相反的词组成,分别表达正面和负面含义;每一组形容词对一般设置5段或7段评价区间值及分值,用来表示心理感觉强度,将感性评价转为定量评价。

相比较欧美常应用的PERS、NEWS及CSR等方法及工具,SD法的评价参数为代表步行者心理感受的形容词对,相对更注重步行者情绪层面上的感受。

2.2 调研样本选取

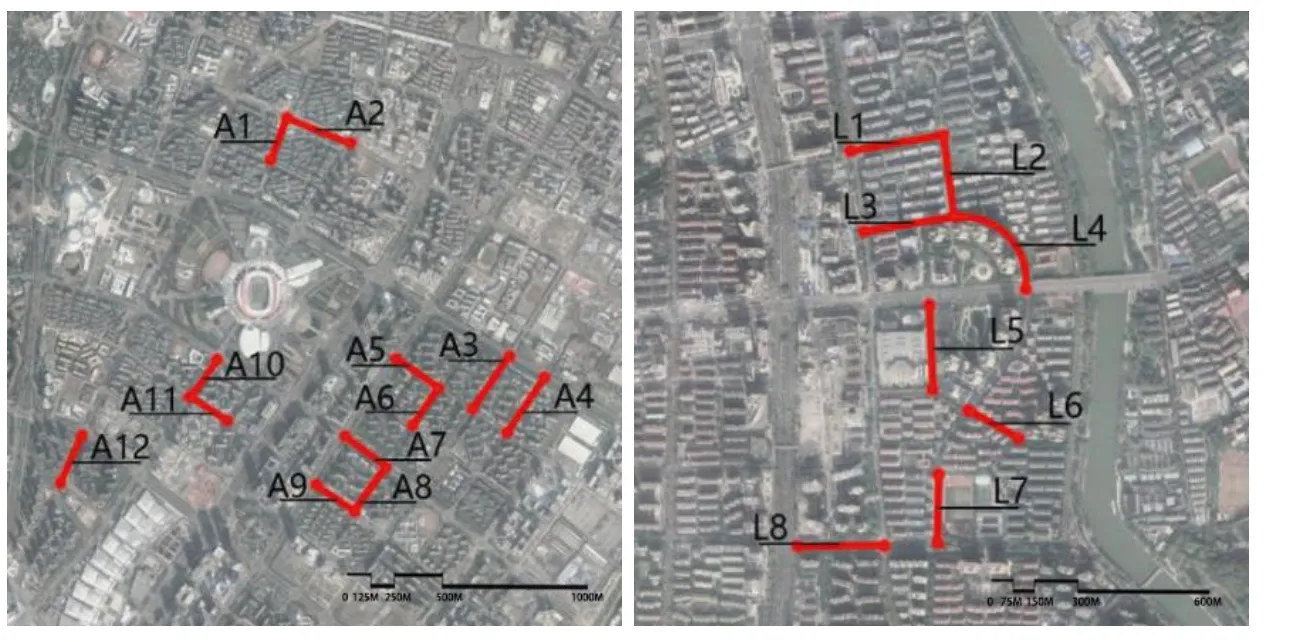

样本位于南京龙江片区和奥体片区,均处老城区西侧,两片区分别建设于1990’末期至2000’中期、2000’中期至2010’中期,均是为缓解老城人口压力而建设的新城,居住用地比例较高,功能设施配置完善、发展成熟(图1)。居住街区多采用普遍存在的封闭街区的形式,容积率多介于1.8~2.5之间。路网密度比老城区低,介于8~9.5km/km2间。其中,龙江片区建设时间早于奥体,街区及街道空间尺度相对偏小,街道形态偏有机式,街道设施相对落后;奥体片区空间尺度均较大,路网呈整齐平直的网格状,街道设施相对完善。

图1 奥体片区和龙江片区区位示意

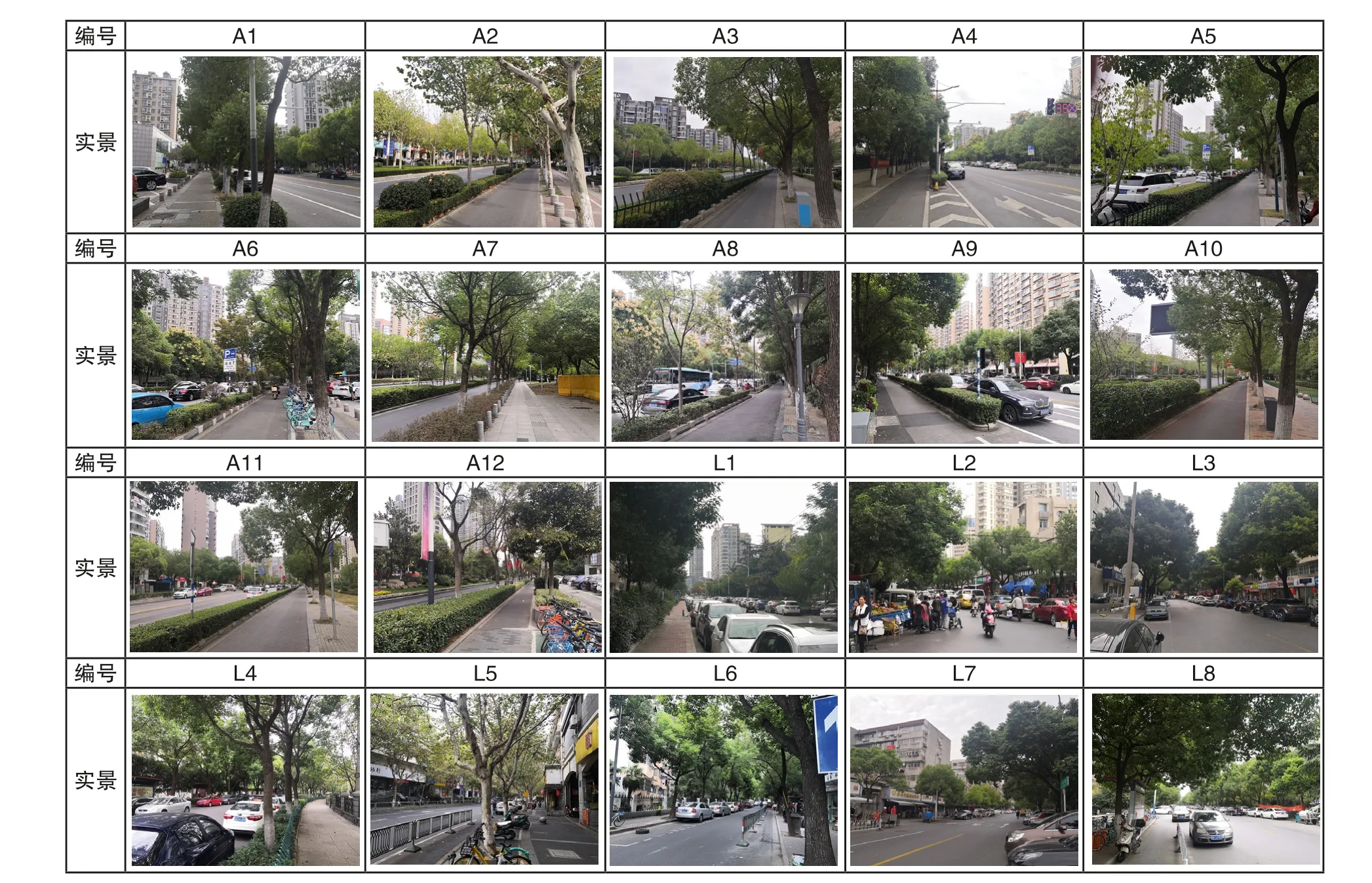

依据街道的功能属性、两侧用地类型、道路等级、空间尺度及围合界面类型等条件,本文选取了20条具有典型空间特点的居住街区街道作为调研样本(图2、3)。20条街道均布局于居住街区(小区)之间,道路等级为城市次干道与支路。街道两侧的用地均为居住用地,其中,L8有一侧为教育用地的围墙;龙江片区街道两侧的居住建筑以6~11层为主,奥体以18~31层的高层住宅为主。围合界面包括居住小区的沿街商业、小区围栏、广场及绿化等单一类型和多类型组合形式。路权分配中均设置了人行道空间。街道的研究起止段与空间边界均以尽端两个街区路口和道路红线作为限定要素,街道长度介于180~380m之间。

图2 样本街道实景图

2.3 调研内容与数据采集

调研内容包括街道心理感知和建成环境两部分。街道心理感知调研使用语义差别法(SD法),以问卷的方式调查步行者对样本街道的情绪感受及感知评价。建成环境调研采用以CAD地形图为基础资料,结合实地调研进行数据修正的方式以获取空间要素的数据,内容包括街道整体空间尺度、边界空间、功能设施配置和街道绿化四个层面的分项指标。

(1)街道心理感知

本文依据居住街区街道的特点,考虑到街道空间环境、氛围营造及吸引力等层面对步行行为及心理的影响,并参考了多位学者的研究经验[16-18],最终选定15组形容词对作为主观测度的评价因子,包括:满意度、舒适度、安静度、热闹感、活动丰富度、趣味性、吸引性、空间开敞性、便捷性、景观丰富性、街面整齐度、安全性、树木遮荫度、设施完善度及日常交流丰富性。每一项评价因子,均设置5级评价尺度,即很差、较差、一般、较好、很好,分别对应分值-2、-1、0、1、2。

调研工作由20名建筑学专业研究生完成,采用访谈式问卷形式,时长2日,每条街道计划发放问卷25份,共计500份,最终回收有效问卷487份,有效率达97%。调研对象选择上需先经问询筛选,确保为周边居民后再进行下一步问卷访谈,以保证被调研者为街道的长期使用者,对居住环境有一定的熟悉度;选择上尽量注重年龄、性别的均衡。调研时间选择在周末,以保证被调研人群的多样性。其中,两片区被调研对象的男女性别比为1.25;12~18岁、18~30岁、31~60岁和60岁以上各年龄区间分别占据8.2%、39.8%、40.4%和11.4%;大专以下、大专及本科、硕士及其以上学历分别为28.3%、50.9%与20.7%;两片区被调研人群结构相近,各项占比均靠近整体统计平均值。

(2)街道建成环境

街道建成环境包含四个层面空间属性的数据调研,其中的整体空间尺度选取街段长度、街道宽度和街道高宽比三个指标作为采集对象,以反映街道基本空间尺度构成。边界空间层面的空间要素是指街道与邻近居住小区边界界面之间的线性空间中涉及对步行行为有影响的指标,包含人行道宽度、界面通透系数[19,20]、小区出入口密度、节点公共广场密度和商业互动界面占比等。街道功能设施主要分为公共服务设施和公共工程设施两类,分别指为市民提供公共服务的各类建筑设施与提供通行、活动等服务的工程设施;相关指标包括沿街功能设施数量、功能混合度、沿街座椅密度、自行车停放区密度、公交站点密度和过街斑马线密度等,其中,道路两侧停车状况也是影响主观测度的指标,考虑到调研样本均为居住小区间道路,均有完善的人行道设施,2/3以上样本街道停车空间未与人行道直接连接,加之街道白天限停禁令,故而未将停车状况作为建成环境指标之一。街道绿化主要包括边界绿化密度、隔离绿化密度、乔木遮荫率、灌乔木覆盖比和绿视率五个指标(表1)。

表1 建成环境指标概念界定与量化

3 数据统计与初步分析

3.1 心理测度

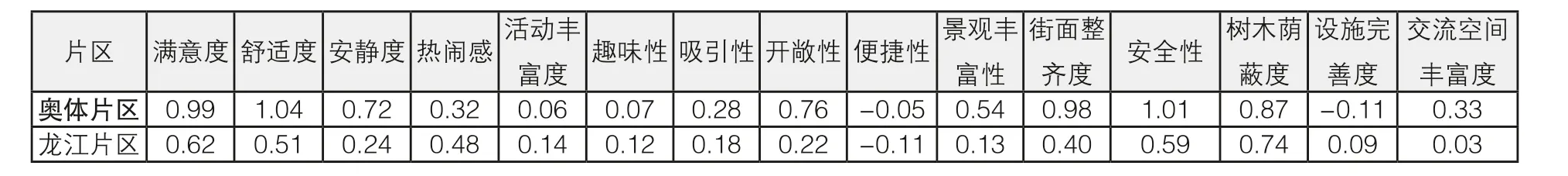

对问卷调研数据进行统计,得到各街道的步行者对街道空间感知的SD测度表(表2)。两片区的各项平均分值多介于0~1之间,显示各项因子评价趋于正面,奥体分值趋向“较好”标准,龙江趋向“一般”标准;两片区在“便捷性”因子评价上均为负值。

表2 样本街道SD法主观测度平均分值统计

图3 奥体片区12条街道与龙江片区8条街道位置示意

通过比较两片区街道的各项得分可看出,奥体片区的步行者对街道的总体满意度略高于龙江片区,并且舒适度、安静度、吸引性、开敞性、景观丰富性、街面整齐度、安全性和日常交流空间丰富度的因子评价得分也均高于龙江片区。这在一定程度上可反映出奥体片区在步行空间尺度和街道景观的建设上得到认可。而龙江片区的街道活动丰富度、趣味性和设施完善度因子得分略高,反映其在居民活动参与度及生活设施配套完善度方面有一定优势。

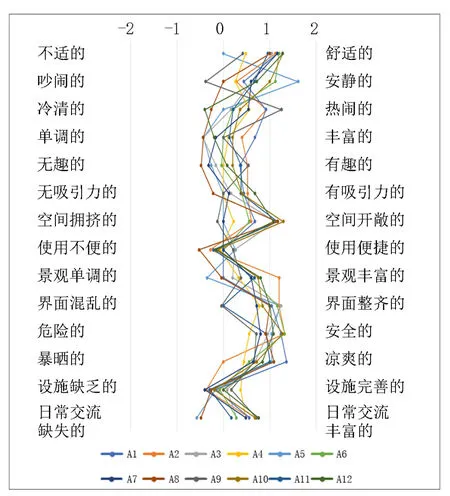

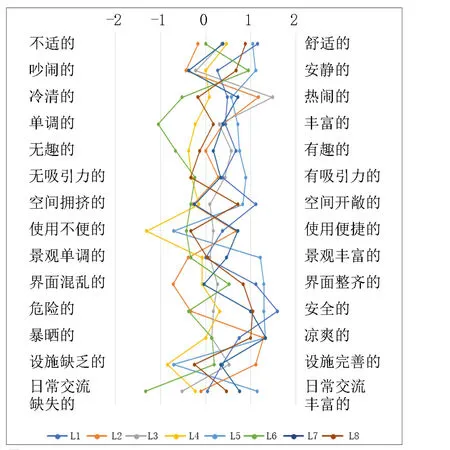

比较SD评价曲线,可直观地看出(图4、5):奥体片区的评价曲线波动幅度小于龙江,反映其街道建设在各方面评价较均衡,整体认可度较高;而龙江评价差异较大、优劣势均较为明显。此外,奥体的各条评价曲线相对龙江而言更为趋同,说明其各条街道的空间特点及认可度之间较接近;而龙江不同街道的空间特征及评价差异性较大。

图4 奥体片区样本街道SD评价曲线

3.2 建成环境数据

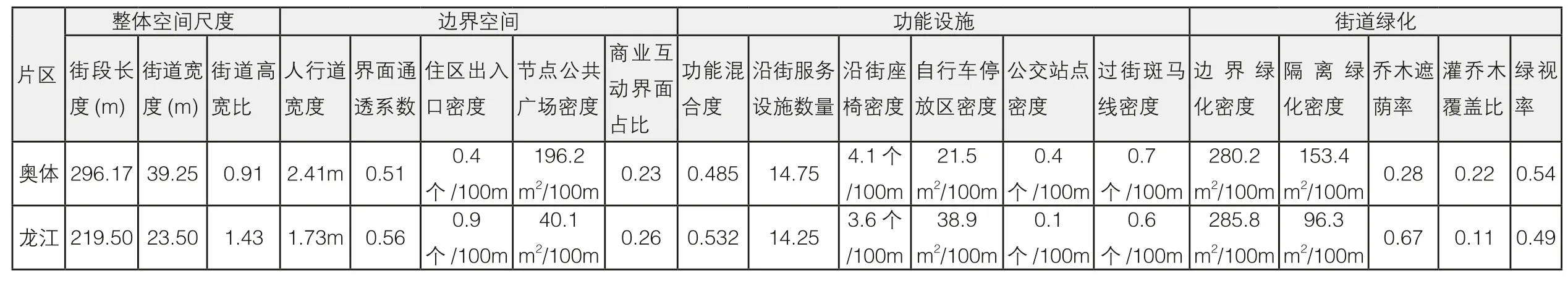

街道建成环境的整体空间尺度、边界空间、功能设施和街道绿化四个层面的相关指标统计如下(表3)。

表3 街道建成环境数据统计表

整体空间尺度层面:两片区的街段长度均值分别约300m和220m,平均街道宽度约40m和24m,奥体的街段长度和街道宽度均高于龙江;街道平均高宽比的比较结果显示,奥体的比值为0.9,低于龙江的1.4。

边界空间层面:两片区的界面通透系数和商业互动界面占比这两个指标平均值基本一致。奥体片区人行道有效宽度为2.4m,高于龙江的1.7 m;居住小区出入口密度指标显示近200m才有一个出入口,低于龙江的0.9个/100m。奥体街道的公共广场密度大幅高于龙江片区,提供的户外活动场所相对更密集。

功能设施层面:龙江的沿街功能混合度要略高于奥体,不同功能设施的类型数量相对更多,分布也相对更加均衡。而在公共工程设施相关指标中,两片区的沿街座椅密度和过街斑马线密度差距不大,奥体沿街公交站点密度高于龙江,沿街自行车停放区密度则低于龙江。

图5 龙江片区样本街道SD评价曲线

街道绿化层面:两片区边界绿化密度指标平均值基本一致;隔离绿化密度指标比较结果显示,奥体片区的隔离绿化密度指标较高,这也意味着其片区步行者受到汽车及非机动车的干扰会更小,步行环境也更安全。乔木遮荫率差异较大,奥体介于20%与38%之间,龙江介于42%与93%之间。奥体与龙江的灌乔木覆盖比分别介于6%~35%间、0%~20%间,反映出奥体的灌木绿化佳,绿化景观层次更丰富。两片区的绿视率均较高,且差异小,均位于50%左右。

4 影响主观测度的建成环境变量的确立

下文将首先采用因子分析法,提取SD评价形容词对中的关键属性和共性因子,计算街道主观测度得分。之后,采用相关性分析,对影响主观测度的建成环境变量进行筛选,以街道为单位,建立步行者对街道的评价因子得分与建成环境指标的双变量相关模型,筛选出建成环境中对步行者心理感知及情绪有显著影响的指标。

4.1 街道步行友好性SD评价因子分析

因子分析法是从信息重叠的变量群中提取共性因子的统计学方法。其主要应用于变量数据过多且相互之间存在一定相关性时,通过研究各变量相互间的关系,将相关性较强的因子归为一类,从而大幅削减变量数并概括出新的因子以反映原变量的绝大部分信息。

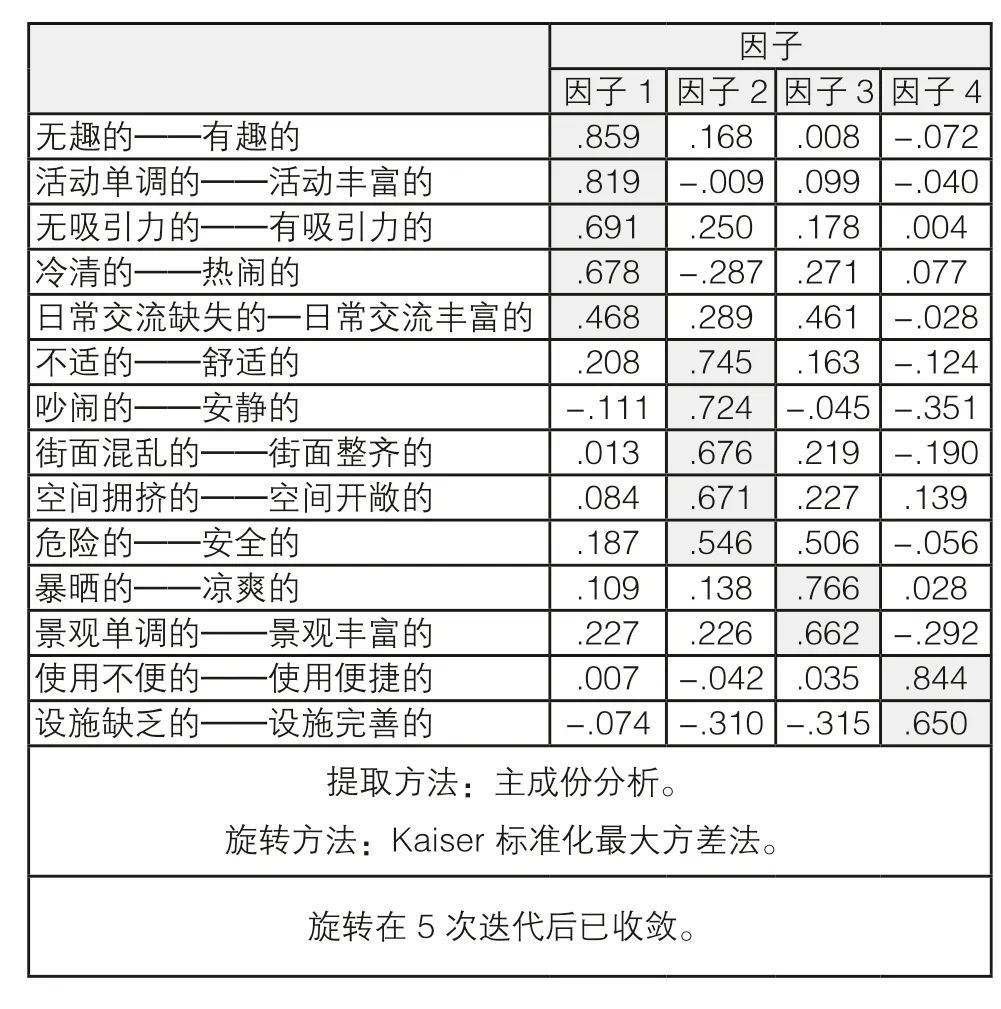

为了分析步行者对街道环境感知的基本印象及其对街道的心理评价结构,本研究采用因子分析法,将多组形容词对概括成数量较少的几组评价因子,并通过计算各组形容词变量的负荷量而得到新因子的评价得分。我们使用SPSS软件,对除却总体满意度外的14个SD形容词对采用主成份分析提取特征变量,并以方差极大法旋转矩阵,得到4个特征变量及其各自构成,我们称之为新的评价因子(表4)。因子1的语汇主要描述步行者对街道日常社交活动的喜好,我们以“社交”因子来命名;因子2的语汇主要描述街道空间环境要素在步行者心理层面的意象,以“空间氛围”因子来命名;因子3和因子4分别命名为“绿植”和“设施”。

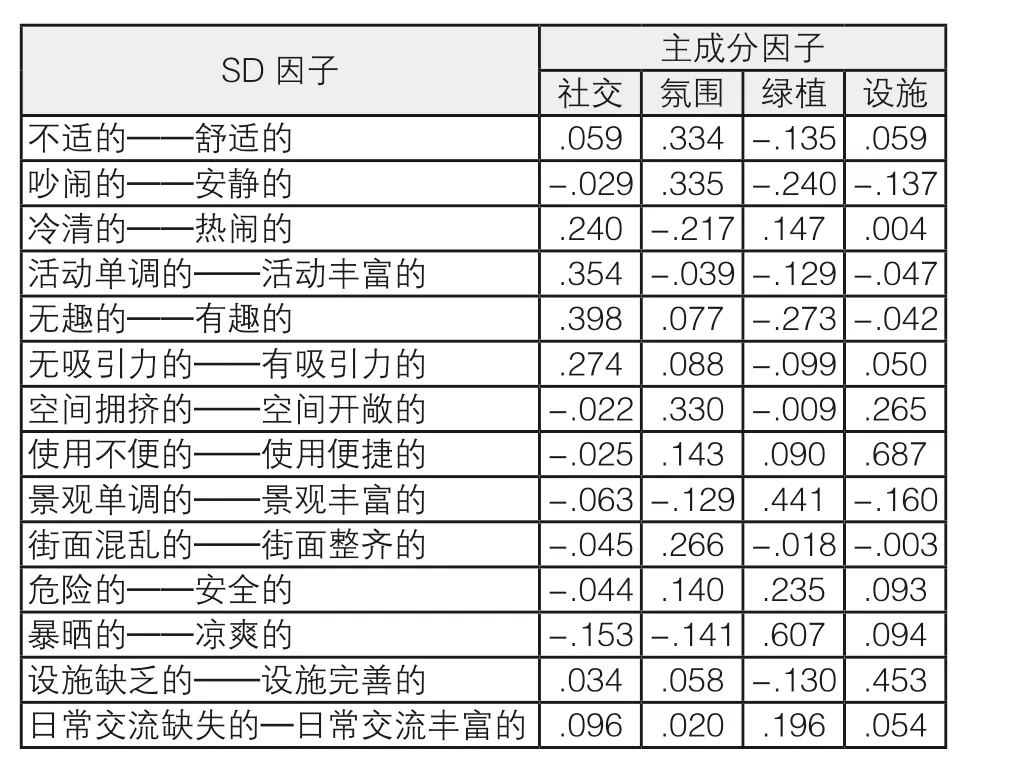

表4 旋转后的形容词对因子载荷矩阵

通过各因子与原有变量的线性组合函数描述公因子,并使用最小二乘意义上的回归法对各主成分因子的因子系数进行计算(表5)。计算“社交”因子时,“活动单调的——活动丰富的”、“无趣的——有趣的”等描述受访者对街道社交活动感受的形容词对的权重较高,而除此之外的大部分形容词对的权重都是负值,这与因子的实际特征相吻合。同样,“空间氛围”、“绿植”和“设施”因子中权重较高的形容词对都与其实际特征及含义一致。基于因子得分系数与各变量值,应用因子得分函数获取每条样本街道基于共性因子的评价得分(表6)。由表可知,龙江片区的街道在社交性营造上总体略好于奥体,街道大多拥有较充分的交流空间和类型均衡的功能配置;奥体片区在街道空间氛围、绿植的因子评价上得分较高,步行者认为其步行环境更为舒适、安静并且有安全感。在设施评价因子中,两片区差距不大,大多数步行者均认为沿街服务设施使用较便捷。

表5 因子得分系数矩阵

表6 街道因子得分表

4.2 街道评价因子得分与建成环境的相关性分析

将街道评价因子得分分别与街道建成环境四个层面的各指标分别进行相关性分析(表7)。

整体空间尺度层面:街段长度并未与四类评价因子表现出相关性;街道宽度与空间氛围因子、绿植因子得分均呈一定程度的正相关;而街道高宽比与空间氛围因子得分呈负相关关系。街道的高宽比在0.9时,其对应的空间氛围值要优于龙江片区的1.4。

边界空间层面:人行道有效宽度并未与四项评价因子表现出明显相关性;界面通透系数与街道社交因子表现出正相关关系,商业互动界面占比与街道社交因子得分和设施因子得分也均表现出正相关;居住区出入口密度与空间氛围因子评分呈较为显著的负相关关系,节点公共广场密度则与空间氛围表现出正相关关系。其中,人行道有效宽度未与评价因子表现出相关性的结果与研究预期有一定偏差,可能说明了龙江片区人行道有效宽度1.7m与奥体的2.4m均在某种程度上满足了步行者的需求,因而相关性分析结果不明确。

功能设施层面:功能设施数量与社交因子、设施因子均具有正相关性;过街斑马线的密度与空间氛围因子间存在正相关性。

街道绿化层面:边界绿化的密度、隔离绿化密度与绿植因子评分表现出正相关。乔木遮荫率与绿植因子评价成负相关,绿视率未表现出相关性。这两点与以往认知不同,结合相关性散点图分析发现,样本街道绿植因子的心理评价值均为正值,当乔木遮荫率在20%~45%区间时,因子得分均较高,而在45%及以上后,因子得分相反降低;基于步行者的视野,样本街道的绿视率均高达35%以上,平均值接近50%,而当其达到60%及以上后,得分相反有所降低,总体未呈现出明显规律性。灌乔木覆盖比与空间氛围成正相关关系,说明增加灌木种植有助于提升居民的空间氛围感受(表7)。

表7 街道建成环境各层面指标与评价因子得分的相关性分析结果

结论

研究对样本街道的步行者心理评价数据进行了因子分析,将心理评价结构概括为社交、空间氛围、绿植和设施四项主成分因子。

从城市设计的角度,以建成环境数据和相关性分析结果为参考依据,我们认为可从如下几个方面提升居住街区街道的步行友好性:(1)优化服务设施配置、界面设计与空间围合感,提升街道围合界面的友好性。界面通透系数、商业互动界面占比和服务设施数量均可提升步行者对社交氛围与街道活力的感知;依据主观测度数值,在界面通透系数达到0.5、商业互动界面占比达到0.22均可以实现对街道社交活力感知的非负面的评价。街道高宽比为0.9时,步行者对街道空间氛围感知的正向评价要优于1.5的高宽比,也可反映出住区步行者相对更偏爱开敞一些的空间尺度与围合感。(2)优化街道断面与边界空间设计,保证有效的人行道宽度,提升隔离绿化密度与灌木种植密度。街道宽度在40m左右,且保证人行道的有效宽度在1.7m以上时,均会让步行者产生较正面的街道空间氛围的情绪感知;相比龙江的24m的街道宽度,步行者对40m宽的街道评价更高,这与我们以往认知有一定不同,也说明了街道的断面尺寸与边界空间设计尤为重要。注重街道隔离绿化与边界绿化的种植密度,增添灌木种植比重,均会有益提升步行者的绿植感受与街道氛围的良好感受。相较于整体街道的乔木遮荫率,人行道的乔木遮荫率于步行者更为重要;整体街道过于荫蔽的遮荫率可能会带来空间氛围稍显压抑的感受,因而,一定的天空透视率是必要的。(3)强化住区入口空间与街道节点公共空间的行为引导设计,避免车行交通对步行空间的干扰,提供多样化的活动场所。过高的住区出入口密度和沿街自行车停放区密度均会让步行者产生负面感受,而增加节点公共广场密度则会有空间氛围感受的提升作用。

由于访谈式问卷与样本街道数量的制约,可能导致数据分析结果存在一定的偏差,这是研究需进一步完善之处。此外,因南京城市的绿化种植优良,建成区整体绿化覆盖率高,因而样本居住街道的绿化差异性较小,在后续的研究及样本选择上,应强化街道特征的差异性,让乔木覆盖率、绿视率的差异表征更明显,以进一步明晰乔木绿化对居民心理感知的影响。这是论文有待改进的地方。

图、表来源

文中图、表均由作者拍摄或绘制。

——求解可满足性问题