非小细胞肺癌患者放射性肺炎的风险因素研究

孙彩萍

(常州市第一人民医院放射肿瘤治疗科 江苏 常州 213000)

肺癌发病率居我国恶性肿瘤之首,每年新增肺癌患者超过70.5万,其中80%及以上病例为非小细胞肺癌[1-2]。目前,局部晚期非小细胞肺癌患者临床治疗的重要手段为放射治疗,但有10%~30%的患者放疗后会发生放射性肺炎。放射性肺炎属于放射治疗造成的早期肺部损伤,可导致患者肺部组织影像学改变,出现干咳、呼吸受限等临床症状,严重者可导致患者呼吸衰竭而危及生命[3-4]。近年来,尽管放射治疗技术在不断地改进与提升,以及治疗靶区的持续性优化,但是临床上仍无法避免放射治疗对肺癌患者肺部造成的损害,并且尚无治疗肺损伤的特效药物或方法,一旦发生放射性肺损伤,出现肺纤维化,则会直接影响到临床治疗效以及患者的生存预后[5]。因此,放射性肺损伤的防治一直是肺癌放射治疗中需重点解决的难题。本研究分析导致非小细胞肺癌患者发生放射性肺炎的风险因素,为肺癌患者放射性肺炎防治提供参考。报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2016年1月—2020年12月在常州市第一人民医院首次诊断并进行根治性放射治疗的晚期非小细胞肺癌患者78例进行回顾性分析。纳入标准:①经细胞学检查或者病理学检查获得明确诊断者;②接受根治性放疗,剂量在56~64 Gy;③Karnofsky评分在70分以上者;④放射治疗前后接受了相关检查者;⑤临床资料与随访资料完整、规范者。排除标准:手术治疗者;相关资料缺失者;随访时间未满6个月而未出现放射性肺炎者或死亡者。最终有78例患者入组,包括男55例,女23例;患者年龄31~85岁,平均年龄(72.16±10.55)岁。

1.2 方法

治疗方法:入组病例全部接受了三维适形及调强根治性放疗,固定患者体位,利用CT扫描精确定位,采用三维适形计划系统对患者放疗靶区域进行勾画,以及勾画心、肝、食管、脊髓以及全肺等正常组织。肿瘤靶区为肺内病灶、转移至淋巴结肿瘤。鳞癌患者临床靶区为肿瘤靶区外放6 mm,腺癌患者为肿瘤靶区外放8 mm。计划靶区是在临床靶区基础之上再外放6 mm。放疗剂量为56~64 Gy,每日一次。入组病例都接受了使用铂类的同步化疗或者序贯化疗。

随访与分组:以放射治疗满6个月或者放射性肺炎发生作为随访终点。放射性肺炎分级标准[6]:0级,患者无临床症状以及影像学改变;1级,患者出现轻度干咳或者劳累时呼吸困难;2级,患者出现持续性的咳嗽,需使用麻醉性镇咳药物进行干预;3级,患者出现剧烈咳嗽以及休息时伴呼吸困难症状,存在放射影像学改变,需要间断性吸氧或者使用激素干预;4级,患者严重呼吸困难,需要机械通气;5级,患者出现呼吸衰竭。评估在2级及以上者认为放疗后放射性肺炎发生。将放疗后放射性肺炎是否发生分为放射性肺炎组与无放射性肺炎组。

1.3 统计学方法

采用SPSS 22.0统计软件分析数据。计量资料以()表示,行t检验;计数资料以频数、百分比(%)表示,行χ2检验。应用Logistic多因素回归分析法分析放疗后放射性肺炎发生的相关因素。检验水准α=0. 05。P<0.05则差异有统计学意义。

2 结果

2.1 非小细胞肺癌患者放疗后放射性肺炎的发生情况

78例放疗患者中,发生放射性肺炎者20例,发生率为25.64%,其中,放射性肺炎2级患者16例(20.51%),3级患者4例(5.13%)。20例放射性肺炎病例的发生时间为放射治疗后2~6个月,中位时间为3.7个月。

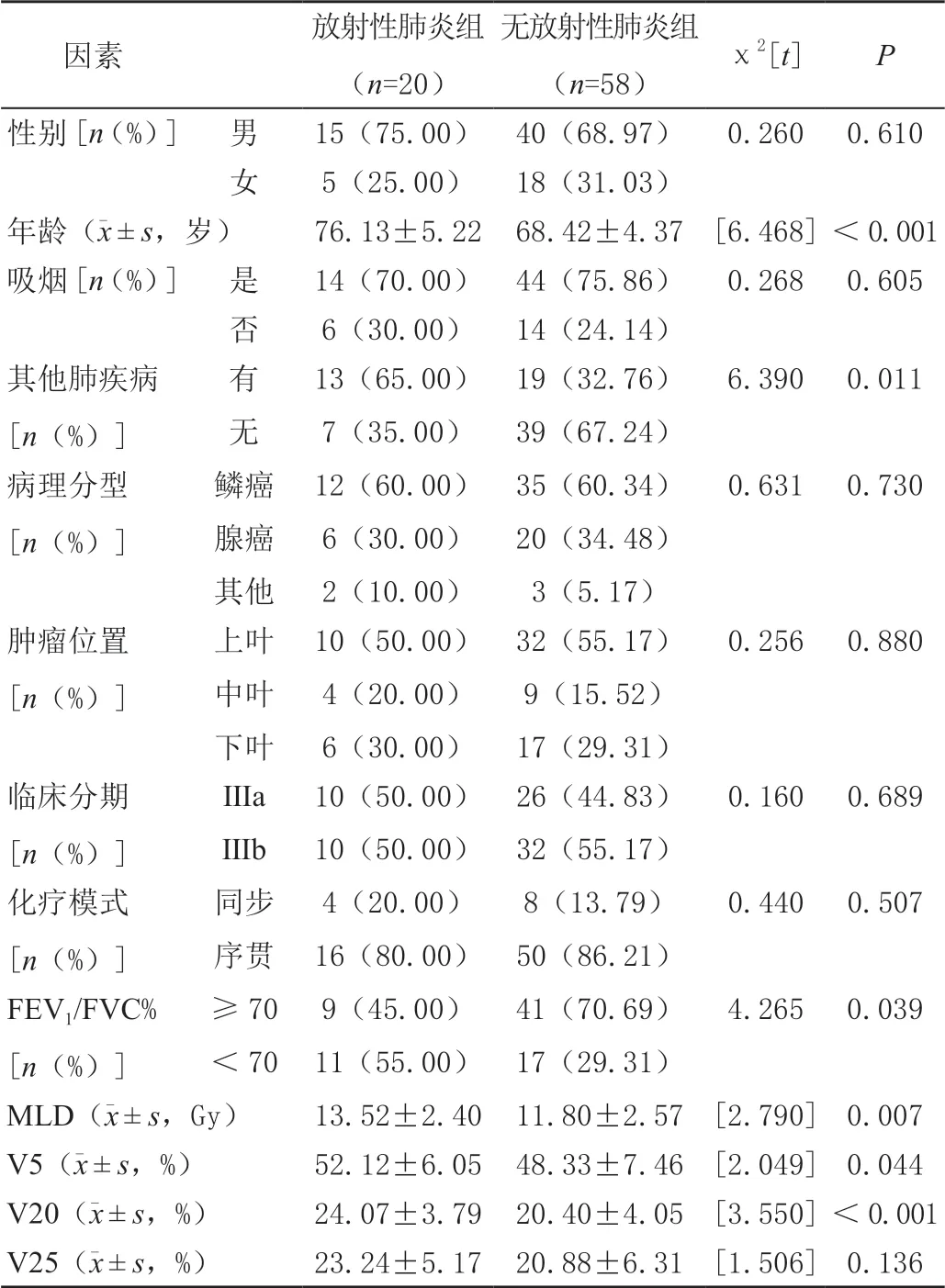

2.2 非小细胞肺癌患者放疗后放射性肺炎发生的临床单因素分析

放射性肺炎组与无放射性肺炎组患者在年龄、有无其他肺疾病、1秒用力呼气量占用力肺活量百分比(FEⅤ1/FⅤC%)、全肺平均剂量(MLD)、肺部接受超过5 Gy照射剂量体积百分比(Ⅴ5)、肺部接受超过20 Gy照射剂量体积百分比(Ⅴ20)方面比较,差异有统计学意义(P<0.05)。两组患者在性别、是否吸烟、病理分型、肿瘤位置、临床分期、化疗模式、肺部接受超过25 Gy照射剂量体积百分比(Ⅴ25)方面比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 非小细胞肺癌患者放疗后放射性肺炎发生的临床单因素分析

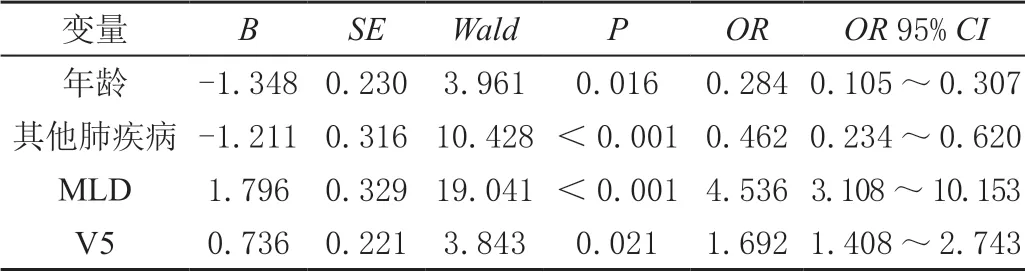

2.3 非小细胞肺癌患者放疗后放射性肺炎发生的Logistic多因素回归分析

以放疗后放射性肺炎有无发生为因变量(0:未发生,1:发生),以年龄(原值输入)、有无其他肺疾病(0:无,1:有)、FEⅤ1/FⅤC%(0:≥70,1:<70)、MLD(原值输入)、Ⅴ5(原值输入)、Ⅴ20(原值输入)作为自变,进行Logistic多因素回归分析,结果显示,年龄、有无其他肺疾病、MLD、Ⅴ5是非小细胞肺癌患者放疗后放射性肺炎发生的影响因素(P<0.05)。见表2。

表2 放疗后放射性肺炎发生的Logistic多因素回归分析结果

3 讨论

放射性肺炎是胸部放射治疗的常见并发症,不仅会影响患者的后续治疗,同时也极大地降低了患者的生存质量。近几年来,随着放疗技术的不断提升,高剂量照射区域以及靶区的适形性获得明显的优化,正常的肺部组织在放疗过程中接收的照射剂量也显著性降低。马宋坤等[7]分析了166例非小细胞肺癌晚期病例,其中放射性治疗后患者放射性肺炎的发生率高达24.10%。许群英等[8]研究显示,103例非小细胞肺癌(3~4期)非手术治疗病例在接受高剂量大分割放射治疗后,有73例患者出现了不同程度的放射性肺炎表现,其中放射性肺炎达到2级及以上病例有38例,发生率为38.89%。本次研究结果显示,非小细胞肺癌晚期患者放疗后的放射性肺炎发生率为25.64%。综合近年来的调查结果表明,非小细胞肺癌晚期患者放疗后的放射性肺炎发生率仍然居高不下,需进行有效预防。

目前认为,胸部肿瘤放射治疗患者的年龄与放射性肺炎发生密切相关。Tsujino等[9]对122例晚期肺癌病例进行回顾性研究,结果显示,68岁及以上年龄是晚期肺癌放射治疗后放射性肺炎发生的独立性危险因子(OR值为4.867)。此外,Vogelius等[10]对既往放射性肺炎临床研究文献进行荟萃分析,结果显示,行放射治疗患者的年龄越大,放射性肺炎的发生风险则越高(OR值为1.7)。本次调查结果也显示,非小细胞肺部患者年龄是放射性肺炎发生的影响因素,即年龄越大的患者放射性肺炎发生风险越高(OR值为1.284)。由此可见,放射治疗患者的年龄是放射性肺炎发生的重要生理因素,在对年龄较大肺癌患者制定放疗方案时,应重点考虑年龄这一不可回避的因素对放射性肺炎的影响。

在剂量学因素中,平均照射剂量一直是放射治疗临床研究的热点。本文分析结果显示,MLD是非小细胞肺癌患者放射性肺炎发生的影响因素,即MLD越大,放射性肺炎发生风险越高。Ryckman等[11]对接受立体定向放射治疗病例进行回顾性分析,MLD>6 Gy成为引发放射性肺炎的主要因素。肺癌患者在接受放射治疗时,射线中的电离辐射可诱导肺组织中成纤维细胞、巨噬细胞以及血管内皮细胞等释放大量的细胞因子,从而加快了成纤维细胞以及其他细胞的生长与分裂,聚集并形成大量的胶原蛋白,导致肺血管壁异常增厚,进而引发患者肺部病变。因此,MLD是引发放射性肺炎的关键因素。

本次研究结果还显示,伴有其他肺疾病是非小细胞肺癌患者放射性肺炎发生的影响因素,与周子洋等[12]研究结果一致。肺部对治疗放射线的敏感程度是决定治疗剂量的主要因素,而在肺癌患者群体中,多数患者存在限制性肺疾病、阻塞性肺疾病等慢性肺部基础疾病,这些基础肺疾病导致患者肺部耐受性以及机体功能降低,从而增加了放射性肺炎的发生风险[13-14]。Ⅴ5是接收超过5 Gy照射的肺体积与双肺总体积之比,是由剂量体积的直方图中获得的参数,相较于其他剂量参数,照射某一范围剂量的肺部体积与肺部总体积之比更具有准确性。本文结果显示,Ⅴ5是非小细胞肺癌患者放射性肺炎发生的影响因素,与文献[15]研究结果一致。

综上所述,非小细胞肺癌患者放射性肺炎的发生与患者的年龄、有无其他肺疾病、MLD以及Ⅴ5相关。因此,在放射治疗前,应充分考虑肺癌患者年龄、有无其他肺疾病以及剂量学等多方面因素,此外,临床还需要结合患者情况给予针对性护理预防,如缓解肺癌患者对放射治疗的紧张或恐惧心理,嘱患者多摄入优质蛋白与水果蔬菜,保证充足的睡眠,提高机体免疫力,对出现轻度干咳患者指导其进行呼吸训练,必要时遵医嘱给予患者药物预防,以避免或减少放射性肺炎的发生。