宋人误释金文例说*

刘 秋 瑞

(郑州轻工业大学汉语国际教育系)

提 要 宋代的金石学研究取得了巨大成就,自清末以来,人们对于宋代金石学形成的原因做过不少探讨和总结。近几十年来,考古发掘中出土了不少可与宋代学者著录的青铜器铭文相比照的新材料,使得宋代著录的青铜器越来越成为研究热点,但是囿于时代、资料、考释方法,宋人考释金文出现错误在所难免。本文在全面考察宋代人对金文考释情况的基础上,从六个方面分析宋代人考释金文出现错误的原因。

王国维(2019:159)说:“考证之学,亦至宋而大盛。……近世学术多发端于宋人,如金石学,亦宋人所创学术之一。宋人治此学,其于搜集、著录、考订、应用各面,无不用力。”宋代之前,青铜器的发现寥若星辰,在宋代,青铜器的出土日渐增多,众多学者对古铜器的研究促使金石学成为一门独立的学科,这是宋代学术的一大成就。

宋人考释出了600多个商周金文,成就是巨大的,因此受到当前学界的关注。但是由于时代及其他方面的局限,宋人释错字也在所难免,由于宋代没有专门考释青铜器铭文的著述,而且今人的研究更多是从史的角度来探究宋人的金文成就,所以准确了解宋人误释字原因也不大容易。本文拟在全面研究宋人释字的基础上,力图对其释错字的原因进行探究,从而客观地认识和评价宋人的金文研究。

综合考察宋人考释金文错误的原因,约有以下数端。

1.拘泥于《说文》,误释文字

宋人读铜器铭文,主要是通过《说文解字》(以下简称《说文》)所收的字形去释读金文,凡铭文的某字与《说文》所收篆文、古文、籀文等的某一构形相同或近似即认定某一金文即《说文》某字,然后加以隶定,进而通读铭文,写成铭文释文(赵诚,2003:17)。

1.1 《说文》所无字形,对照形体相似篆形,造成误释

宋人在运用此法的时候,常常拘泥于《说文》,对其中所无之字,牵强地与《说文》中某个字形相近的字对照,造成误释。

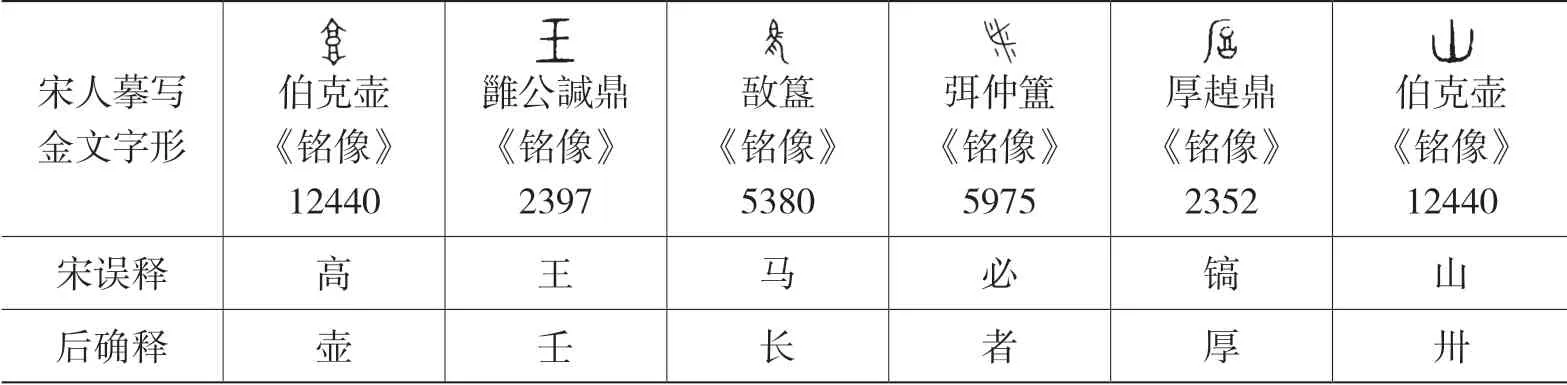

表1.1

表1.2

表1.3

1.2 不谙篆法,导致误释文字

早在清代,刘心源就已指出宋人由于不谙篆法,误释文字。陆和九先生(2003:215)再次提出:“吕薛诸人不谙篆法,遂致训诂失矣。”对于那些在《说文》中不易找到正确篆形对照的金文字体,宋代学者选用了与之形似的形体对照,释错之处在所难免。

表2

良,宋人释高。良,金文作,“良字构形,诸说难定。疑良本象屋有廊庑之形,为屋室,两为屋与屋之间的走廊,当是‘廊’字初文”(陈初生,2004:600)。字形到小篆时已发生讹变,变为从畗省、亡声的。宋人摹写的金文形体不易与小篆形体对照,但其形体却与相似,宋人拘泥于《说文》,误释为“高”字。

2.忽视字形“小异”,造成误释

《考古图释文》序言:“乃知古字未必同文”,“故古文笔画非小篆所能该也”(中华书局,2005:279)。换言之,宋代学者已初步认识到金文的构形和小篆的构形并非完全相同,而是“小异”,因而没有完全被小篆写法所束缚,而是多考释出了一些字,这是一种贡献。但从另一个角度讲,宋代学者在考释这些字的时候,又往往忽视这种“小异”,造成误释。

表3.1

表3.2

諴,宋人释缄。《考古图释文》下平声咸部:“此器文从戌,从系,从言,与《说文》颇同,但古文言与口互用,反左右为异尔。”(中华书局,2005:288-289)。

如果顺着“小异”这样不好的观念走下去,其结果必然与科学考释背道而驰。这一类的误释,可以说是宋代学者给后代的研究者提供了一个颇可警惕的教训(赵诚,2003:22)。

3.误摹造成误释

就材料来讲,摹本属第二手材料,摹写之准确与否,与摹手的水平关系极大。吴大澂(1988:8)指出:“自宋以来,钟鼎彝器之文始见于著录,然吕薛之书传写覆刻多失本真。”最典型的摹写失误是《成鼎》(宋人称《穆公鼎》),其摹本郭沫若《两周金文辞大系图录考释》收录,后来出土了一件同铭之器,郭老在此铭下注“此器全文作废”。宋人由于不了解笔画的来龙去脉,误摹了一些字,造成对字的误释。

表4

释者为必、释厚为镐、释卅为山的情况与此类似。

4.从文献中推求,忽略字形结构,误释文字

唐兰(1981:24)说:“这种方法(推勘法),不是完全可靠的。”“推勘法只能使我们知道文字的一部分读音和意义,要完全认识一个文字,总还要别种方法的辅助。”宋人释字时,可能孤立运用了这一方法,造成误释文字。

宋代著录的青铜器铭文中有些文例与传世文献典籍中的相同,诸如“用祈眉寿”之类,还有些人名见于传世典籍。同时,宋代金石学以“证经补史”为目的,文字考释是为了通读铭文,通读铭文则主要是为了明确其史料价值,因此,宋人在释读铭文时,遇到形体略奇特的金文,在《说文》中又不容易找到合适的篆形与之对照,就会从文献典籍中寻找。

表5

冟,宋人释冕。《考古图》:“司服所掌五冕,无虎冕,先儒释毳冕之章,宗彝为首。宗彝有虎蜼,故谓之毳。是以考之,虎冕即毳冕也。如荀卿云:天子山冕,山冕即龙衮也。有山龙之文,故或曰山冕或曰龙衮,皆举物以名其服。”(中华书局,2005:57)宋人已释出“虎”字,文献中又有关于“虎冕”的记载,因此就释此字为“冕”,而忽略了字形。实际上,此字很容易与小篆的“冟”作对照。

蔡,宋人释尨。薛尚功《历代钟鼎彝器款识法帖》(以下简称《法帖》):“尨,乃其名也。郑有大夫公子尨,周鼎亦有尨生鼎,公子尨者尝为大夫,而此敦册命尨作宰司。”(中华书局,2005:389)因为文献中有关于尨的记载,而铭文此字作,不易准确分析其形,宋人就释此字为尨。

戌,宋人释成。薛尚功《法帖》:“《博古录》云:……宋自微子有国,二十世而有共公,固成又一世而有平公,成又七世而有剔公,成则所谓宋公成者,不知其为谁也。”(中华书局,2005:346-347)此字铭文作,对照《说文》,很容易看出是“戌”字,但是宋人注重与史对应,忽视了字形,误释此字为“成”。

兄,宋人释括。薛尚功《法帖》:“右三器皆南宫中所作,南宫,其氏也,中,其名也。南宫为氏,在周有之,如《书》所谓南宫括、南宫毛是也。”(中华书局,2005:368)。与“括”小篆作在形体上没有联系,因为典籍中出现“南宫括”其人,而又不易在《说文》中找到相似字形来对照,故释此字为“括”。

謌,宋人释茎。薛尚功《法帖》:“夫历代之乐,颛帝曰六茎,帝喾曰五英,黄帝曰云门,尧曰大章,舜曰大韶,禹曰大夏,商曰大䕶,周曰大武,夫䪫字与茎通用,则茎钟者是为颛帝之乐。”(中华书局,2005:346)此字本来已有残讹,宋人从文献中推出此字为“茎”,忽略了字形本身的写法。

5.偏旁分析错误造成误释

偏旁分析法“是把已经认识的古文字,分析做若干单体——就是偏旁,再把每一个单体的各种不同的形式集合起来,看它们的变化;等到遇见大众所不认识的字,也只要把来分析做若干单体,假使各个单体都认识了,再合起来认识那一个字”(唐兰,1981:179)。宋代偏旁分析法尚处于初始阶段,但已经有意识地运用,在运用过程中,难免有失误。

表6

每,宋人释妥。大概认为此字从爪,从女。摹本有些像爪,释此字为妥。

释熏为煉、释簋为敦、释弭为弡等情况与此类似。

6.附会造成误释文字

对于宋人的金文考释,王国维在《金文编序》中明确指出:“自王楚、王俅、薛尚功之书出,每器必有释文,虽字之绝不可释者,亦必附会穿凿以释之,甚失古人阙疑之旨。”(容庚,1985:7)

表7

尽管宋人释错了一些字,但释对的字还是占大多数,不会影响到宋人的总体释字水平。

总之,宋代是一次大规模地搜集、摹印、著录、考释金文的时期,宋人的考释由于时代所限,还处于草创阶段,但其筚路蓝缕,功不可没。王国维对宋人考释金文评价:“既据史传以考遗刻,复以遗刻还正史传,其成绩实不容蔑视也。”(傅杰,1997:206)