嵌入、吸纳和脱耦:地方政府环境政策采纳的多重模式

蔡长昆 杨哲盈

一、导言

随着“三大攻坚战”的提出,近年来,环境保护成为中央政府的重要优先事项。中央政府设置了大量的环境议程,如水环境保护、大气污染防治、碳达峰和碳中和,以提升环境质量。然而,这些目标的实现都依赖于地方政府的实践。地方政府的环境政策采纳、转译(translation)与转置(transposition)过程和机制是理解环境治理绩效的关键。本研究将地方政府的环境政策响应行为视为其对中央政策压力的制度采纳行为。面对中央政府的制度压力,地方政府会遵循什么政策采纳模式?是什么因素影响了地方政府的采纳模式?

地方如何响应中央政策压力是中国环境治理研究的重要议题。总体来看,当下研究主要将其视为环境政策执行问题。一方面,在央地互动结构中,央地之间的激励与控制结构使得地方政府采取多种策略扭曲或消解中央政策,导致执行失灵(Tilt,2007;Van Rooij & Lo,2010;Zhang et al.,2013)。另一方面,在“环境威权主义”视角下,中央政府并非无能为力。中央可以通过多种方式促使地方政府执行环境政策,完成环境治理目标(Ross,1998;Stalley & Yang,2006;Beeson,2010;Gilley,2012)。然而,自上而下的研究虽强调中央政府的能力,却忽视了地方政府在响应过程中的自主性;自下而上的研究虽关注地方情境,却忽视了地方情境的异质性。结构性视角也忽视了地方治理历史对响应过程、机制和策略的影响。

本研究认为,采纳不等于执行。地方对中央环境政策的响应应被视为政策采纳过程。区别在于,政策执行关注“应该执行什么”,政策采纳则关注“发生了什么”和“做了什么”(Hupe & Saetren,2015)。当下有关环境政策执行的研究主要聚焦于地方执行的结果,以及其是否偏离了中央的政策意图。但是,中央政策进入地方,被地方政府采纳,进行政策实践,输出政策结果,这一过程跨越了多个层次,由多个主体参与(Hupe,2014)。仅仅将地方是否响应政策视为政策目标的偏离与否,既不能很好地理解地方的环境治理行为,也无法有效解释环境治理绩效。理解这一过程需要纳入权力、利益、观念等复杂的地方制度要素。

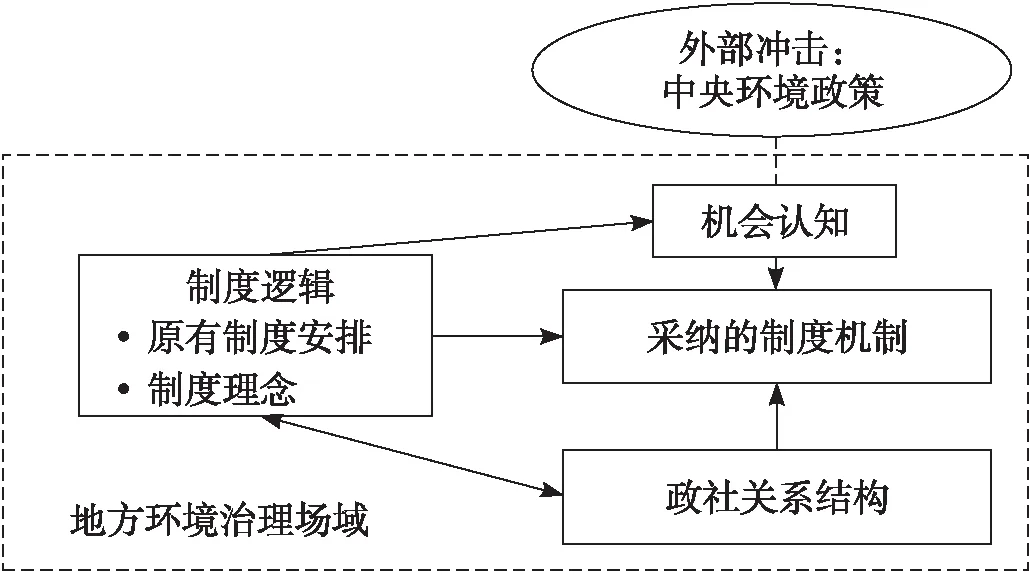

通过将地方的环境政策响应过程视为政策采纳问题,本研究在栖居制度(inhabited institution)的视角下构建了分析地方政府环境政策采纳模式的概念框架。随着中央环境政策作为外生冲击到达地方政府,在中央的制度压力下,地方政府会采取多样化的制度遵从模式——包括嵌入、吸纳和脱耦。这种差异受到地方环境治理场域内的历史制度逻辑、政社关系以及对中央议程的机会认知的影响。在这一框架的指引下,在河(湖)长制的经验情境下,通过对无锡、武汉和广州河(湖)长制采纳的制度历史进行跟踪,本研究对该概念框架进行了讨论和验证。

二、环境政策中的央地互动

当下有关地方政府环境政策响应行为的研究主要集中于政策执行。政策执行研究主要基于委托-代理视角。中央政府作为委托方,设定环境治理目标,考核治理结果;地方政府作为代理人,完成中央设定的环境治理任务。在这一视角下,央地间的结构性互动,或者说中央的控制能力与地方执行失灵之间的张力,决定了环境政策的执行结果。

自下而上来看,环境政策执行的研究聚焦于地方政府执行失灵。基于地方保护主义(Van Rooij,2006),为了发展地方经济,环境治理在地方的优先性较低(Tong,2007;任丙强,2018)。地方可能采取多种策略扭曲或消解中央政策,如不执行或象征性执行(Tilt,2007;Van Rooij & Lo,2010)、“数字游戏”(Zhang,2017)、有限遵从(刘江,2019)等。执行失灵主要缘于中央的激励与控制结构,如干部晋升与问责制,导致地方官员将经济发展置于环境问题之上。地方环境保护面临政治激励不足与财政约束的问题,地方政府缺乏环境治理的动力和能力(张凌云、齐晔,2010;Kostka & Mol,2013;Clark & Riis,2001;Marks,2010)。

但是,地方执行失灵研究低估了中央政府的能力和努力。中央政府并非无能为力,在环境威权主义视角下,中央拥有丰富的手段化解执行失灵。例如,中央政府可以采取政治、经济和道德方式激励和约束地方政府官员(冉冉,2013);通过提高信息透明度等策略强化对地方政府的监督(Zhong & Mol,2010);引导地方整合经济目标与环境目标(Lorentzen et al.,2014);抑或进行非常规治理,自上而下进行环境动员(刘江,2019)。

作为理解地方环境政策响应的基础,结构性的委托-代理视角存在一些缺陷。第一,央地一元结构假定地方政府是消极的和被动的(Ran,2013),忽视了地方政府在回应地方环境治理需求方面的能动性和积极性。例如,地方政府可能超越中央政策要求,支持地方环境产业发展(Nahm,2017)。第二,地方是抽象的地方。什么要素构成了地方情境,以及地方情境如何影响环境政策的执行过程仍然模糊。例如,抽象的地方保护主义这一概念(Van Rooij,2006)无法有效识别地方环境治理结构中的多层次、多主体等复杂治理要素。第三,时间被忽视了。政策执行的核心是分析中央的意志或目标是否得以实现,以及地方执行的制度后果,即地方政府是否和多大程度上遵从中央政策,以及政策实施效果如何。但是,地方政府环境政策采纳是嵌入在地方环境治理情境中的,中央环境政策仅仅是地方环境治理的外部冲击,地方会基于治理情境进行策略性采纳,同时,采纳的过程与机制是在时间中展开的。

近年来,越来越多的学者开始关注中国环境治理过程中的多层次性,以突破线性的央地一元结构观。通过纳入地方政府多重和复杂的目标,拆解环境政策执行中的决策过程和各层级和部门间的互动,这些研究尝试整合中国环境治理中自上而下和自下而上的过程(Homsy et al.,2019)。这些研究从环境治理的复杂性出发(Ongaro et al.,2019;吴淼、郭瑞莲,2021),将地方环境政策执行视为一个多中心、多部门、多行动者互动的过程(Westman et al.,2019)。沿着多任务-委托代理链条,地方政府需要协调多重目标——尤其是经济与环境目标,和多政治任务之间的冲突(Zhang,2021)。在组织内部,地方政府会主动调适内部的组织权力与资源结构(庄玉乙等,2019),采取不同的谈判策略进行执行博弈(王智睿、赵聚军,2021);在组织外部,地方政府会管理与其不同类型和层次的行动者的互动(Shin,2017)。但是,这些研究仍然是探索性的。要打开地方政府环境政策采纳的“黑箱”,需要拆解影响环境政策实践的地方治理情境,追踪纵向-横向治理网络对地方采纳的影响(Westman et al.,2019)。

三、栖居制度视角下的地方环境政策采纳

(一)分析框架:栖居制度视角下的地方环境政策采纳

如前所言,打开地方环境政策采纳过程的“黑箱”需要构建更为综合的理论框架。这一框架既能界定影响政策采纳行为的因素,又可以理清内在的机制。近年来,随着多层次治理开始与政策执行过程研究整合,制度分析逐渐成为分析政策转译、转换以及执行的新视角(Moulton & Sandfort,2017;Pemer & Skjølsvik,2018;Sandfort & Moulton,2020)。在制度分析视角下,地方的政策采纳行为被界定为地方政府在外生制度压力下进行的制度化尝试。中央政策最终是否,以及如何内化为地方政府的治理实践,是政策采纳分析的焦点。要理解地方政府的转译过程、机制和结果,栖居制度视角构建了重要的理论基础。

不同于早期研究将制度在组织的制度化中视为制度扩散问题(DiMaggio & Powell,1983),栖居制度视角关注制度“进入”组织场域的过程。一方面,栖居制度视角将外生制度在组织中的制度化视为跨层次的“走向地方”(going local)的过程(Heimer,1999;Hallett,2010;Crilly et al.,2012);另一方面,走向地方的过程是嵌入在原有的多行动者以及多制度安排所构建的组织场域之中的。原有的制度安排是组织响应制度压力的中介(Heimer,1999;Binder,2007)

在栖居制度视角下,组织是否采纳制度实践是一个松散的过程。一方面,外生制度本就是松散耦合的(Heimer,1999;Binder,2007);另一方面,即便组织采纳了制度安排,其仍需内化到组织各个部门、运作过程和代理人之中(Hallett & Ventresca,2006)。对于组织而言,制度化不是非此即彼,而是过程、机制和策略问题。组织对制度压力的意义构建(sensemaking)、框架化(framing)、阐释(interpret)和转译等,是理解制度化过程和机制的关键(Fiss & Zajac,2006;März et al.,2016;张文琪、朱志勇,2022)。认知和阐释与组织场域有关的情境,包括理念、制度安排和权力结构紧密关联。最终,制度冲击、组织场域以及组织对制度的认知和转译决定了组织回应制度压力的结果。

栖居制度视角为理解中国地方环境政策采纳行为提供了重要基础。在栖居制度视角下,地方的环境政策响应是地方化的制度转译过程。这一过程嵌入在地方环境治理场域,并在时间中展开。基于此,本文构建了一个分析地方环境政策采纳的理论框架(如图1所示)。在这一框架下,从中央的环境政策压力来看,地方政府如何响应中央政策,既取决于中央政策的属性,也取决于地方治理场域的特征和各行动者之间的互动。

图1 分析框架:地方环境政策采纳过程资料来源:作者自制。

(二)政策采纳模式及其影响因素

1.多样化的政策采纳策略

在栖居制度视角下,即便是强制性制度压力,在地方治理场域内,地方政府仍然拥有制度空间(Pache & Santos,2013)。地方政府在采纳中央政府政策的过程中,根据政策目标和制度安排两个维度,可以界定不同的政策遵从策略。

一是在政策目标和制度安排两个维度完全遵从中央政策要求。从制度安排来看,地方政府与原有制度安排割裂。在政策实践方面,或其技术内核方面,地方政府完全按照中央的要求和部署运行。此时,中央和地方的政策紧密耦合。二是在治理目标上与中央政策兼容,但其制度安排的遵从度较低。地方延续原有的治理实践,中央的制度安排被零散地组装其中。随时间的展开,符合地方治理需求的政策目标和制度安排逐渐被整合,不能有效整合的政策要素则被消解、象征化或者搁置。最终,地方的采纳是选择性的。三是地方的政策“外壳”严格遵从中央要求,但在面临强的外部制度压力时,其政策实践却与政策“外壳”分离,也与中央的政策目标相背离。地方对中央制度安排要求的回应是对既有政策实践的拼凑或捆绑,中央的政策目标最终可能无法内化到地方的治理实践。(1)两个维度可以构建四种纯粹类型。其中,“低目标遵从”与“低制度安排遵从”可被视为“不采纳”。然而,在现实场域中,在强制度压力下,“不采纳”几乎不存在,尤其是在中国央地结构下。

2.何以差异?

随着中央政策“下沉”,地方政府的政策采纳策略是嵌入在地方环境治理场域中的。所谓治理场域,是指围绕地方环境治理,基于业务或利益关系,与环境议题相关的政府部门、社会组织、市场主体和公众所建构的组织和制度安排,包括规则、文化以及意义系统等(Scott,2014)。在特定的治理场域内,地方政府对中央政策压力的识别和认知是地方环境政策采纳的第一步。同时,原有的制度安排和理念所构建的制度逻辑,以及地方环境治理中的政社关系结构是影响环境政策采纳的重要变量。这些变量也影响地方政府对于政策冲击的机会认知,最终影响地方政府的环境政策采纳策略和模式。

(1)制度逻辑。栖居制度视角最核心的假定是:地方治理场域所建构的制度逻辑是理解组织制度响应的核心变量。所谓环境制度逻辑,是指围绕环境治理所建构的治理制度安排(即规制性和规范性要素)和文化认知要素的整合体(Scott,2014)。在地方环境治理场域,治理制度安排主要包括各部门之间的权力结构以及跨部门协调机制。其中,环境部门在地方政府中的地位及能力(Ran,2017)及其在跨部门协调中规划、动员和协调其他部门的能力(Li & Chan,2009),是地方环境治理制度能力的核心指针。此外,制度逻辑的另一要素是文化认知,包括地方环境议题的话语体系以及价值观等(Schofer & Hironaka,2005)。文化认知因素主要包括地方政府是否将环境治理问题视为优先事项以及环境治理工具的选择。

根据制度安排和文化认知要素,可以识别三种环境治理制度逻辑。其一,当地方政府将环境治理视为工程或技术问题时,可将其界定为工程逻辑。在工程逻辑下,地方政府的政策目标以及对环境治理的认知主要是降低污染或达到特定绩效需求。工程是主要工具。制度安排主要围绕拥有环境工程分配权的部门进行组织。其二,当地方政府将环境治理视为行政问题时,可将其界定为行政逻辑。在行政逻辑下,地方政府的目标是避责,同时降低行政成本。此时,制度安排主要以自上而下的命令-控制结构为主,其运作主要通过行政问责进行。其三,当地方政府将环境问题视为治理问题时,可将其界定为治理逻辑。在治理逻辑下,地方政府的目标是构建治理机制实现环境的可持续治理。在制度安排上,治理逻辑强调通过综合性的、可持续的治理工具达到目标。治理逻辑一般由环境部门主导,且强调跨部门、跨区域和跨政府——社会边界的协调和合作机制的建构。

(2)政社关系结构。当下研究发现,政社关系影响了环境治理工具的建构以及环境治理目标的型塑。例如,大规模和强能力的环保组织可以对政府施压(Bromley-Trujillo,2012);地方官员、媒体、非政府组织和“活动家”可以通过建构价值共识,或利用央地之间的不协调(Lohmar,2009)将其意见成功输入政策议程;地方环保组织还可以利用既有政策框架与相关部门进行协商(Zhan & Tang,2013);公众舆论也会触发和影响环境政策议程(Lo & Leung,2000),促进环境治理的可持续(Enserink & Koppenjan,2007)。不仅如此,地方政府在环境治理过程中可能主动向不同的参与者,如公民、媒体、专家等,开放议程、决策或监管空间,构建“响应式的威权主义”(Van Rooij et al.,2016)或“协商式的威权主义”(Dai & Spires,2018)的政社结构。基于此,政社关系结构不仅影响制度逻辑的建构,也影响地方环境制度安排——特别是公众参与,以及环境认知,最终影响地方环境政策的采纳。

(3)机会认知。随着制度压力的下沉,组织对于制度压力的认知与阐释是理解制度化的关键(Fiss & Zajac,2006;März et al.,2016)。从地方来看,中央环境政策既可能增加地方的治理负担,也可能带来新的资源、动力或机遇。中央可以改变地方的政治经济激励以影响地方对治理目标的选择;同样,地方也会基于自身治理目标和情境转译中央政策,塑造新的治理动机。地方原有的制度安排和治理能力会通过“找问题”的过程,影响地方对政策冲击的认知(March,1994;郭跃等,2021)。地方政府的治理目标与政策目标的匹配也影响机会认知。随着匹配度的上升,制度遵从成本下降,政策冲击被视为政治机会的可能性也会上升。最终,不同认知影响地方政府环境保护的注意力投入和政策激励,进而影响政策采纳。

四、研究方法

本文将地方环境政策采纳问题置于河长制经验情境下。2007年,因太湖蓝藻危机,江苏无锡将河长制推入全国视野;2016年11月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面推行河长制的意见》(以下称《意见》),要求全国全境范围内在2018年底全面建立河长制。河长制为地方环境政策采纳构建了非常复杂的情境。一方面,《意见》对河长制进行了统一部署。在政策目标方面,中央要求各地通过“完善水治理体系、保障国家水安全的制度创新”来解决“九龙治水”问题。在制度安排方面,《意见》要求各地“落实属地责任,健全长效机制”;围绕组织领导协调机制、区域联防联控机制、激励问责机制、社会监督机制等出台工作方案;明确进度安排,在两年之内全面建立河长制。另一方面,由于水环境治理的复杂性,《意见》所要求的“管理体制创新”是模糊的,地方政府拥有较大的阐释空间。

从政策目标和制度安排遵从两个维度,可以区分地方政府的河长制采纳行为。高政策目标遵从意味着地方政府对河(湖)长制进行了实质性采纳,在环境治理中投入较大注意力资源,将水环境治理置于地方政府的优先事项。低目标遵从则反之。高制度安排遵从体现在正式机构设置与运作上,地方政府正式依托河长制办公室进行水环境治理,且在实际运作中采纳了新的跨界协调、问责考核、民间河长等制度安排。低制度安排遵从则反之。

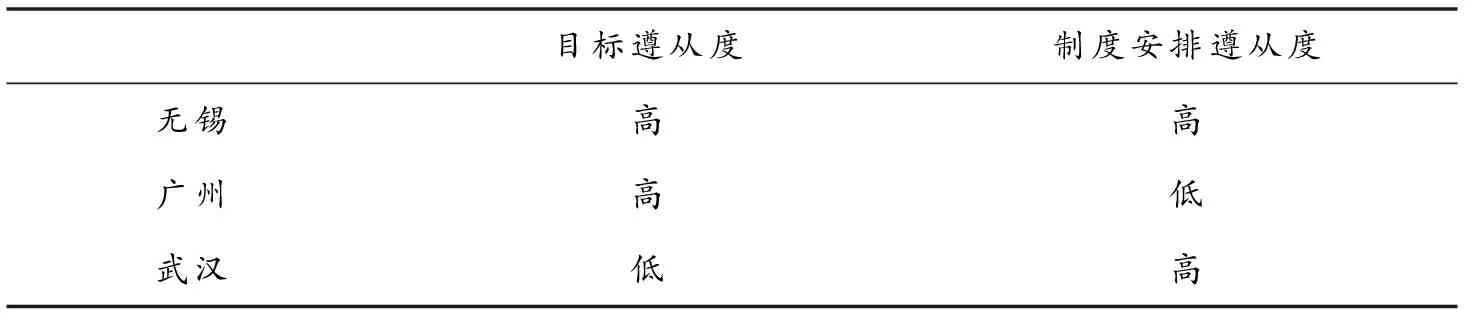

在中央统一部署下,给定多种采纳策略,地方政府会如何选择?为了追踪地方政府河长制采纳的差异化模式,本研究采用比较案例研究方法。遵循最大差异逻辑,基于地方政府在目标与制度安排的遵从差异(见表1),本研究选择无锡、广州和武汉三个市级政府的河长制采纳过程作为典型案例。

表1 三个典型案例的因变量差异分析

针对每个案例,本研究系统地搜集了大量资料(见表2)。第一,在各地方政府水务局和环保局官方网站上,以关键词“水环境治理”与“河(湖)长制”等进行搜索,以获得相关政策文件与新闻报道。第二,搜集各地实施河长制前后的水资源公报与环境状况公报。第三,搜集河长制实施前后的地方政府工作报告。第四,通过相关文献查阅,补充地方治水历史以及当地环境治理结构等资料。此外,研究团队于2019年6-12月期间对武汉市河(湖)长制办公室的相关人员进行了访谈,以验证和补充二手数据。

表2 三个典型案例的二手数据来源

五、比较案例分析

(一)无锡:从“先行者”到激进遵从者

作为河长制“先行者”,无锡市政府在《意见》出台后没有保留原有河长制安排,而是进行全面改造,表现为对中央河长制的激进遵从。无锡“新河长制”在制度安排和目标方面都与2007年蓝藻危机后建立的河长制存在明显断裂。其一,无锡政府重构了正式权力结构。在组织领导机构设置上,市河长办的牵头和设置单位从环保局(2)在《无锡市政府关于印发无锡市太湖蓝藻防治应急预案的通知》(锡政发〔2007〕217号)中,市环保局承担了核心职责,如立足长期治理,制订专项规划和减排方案等。2008年,无锡“河长制”领导小组的架构中,小组成员包括市纪委、市委组织部、市委宣传部、市发改委、经贸委、财政局、环保局,水利局并不是核心成员。变为水利局。其二,无锡对跨界治水机构和机制进行了调整。2010年设立的专管太湖综合治理的“市太湖办”被纳入新河长办。2019年又按中央“一河(湖)一策”的要求,与苏州共同建立了望虞河联合河长制。其三,断裂也表现为新的公众参与制度的建立,即“民间河长”。

从无锡治水的制度历史来看,这种断裂与地方情境有关。第一,由行政逻辑主导的历史制度安排。在蓝藻危机后,为了化解治水职责分割的问题,无锡通过强行政机制建立河长制,以维护水环境安全。河长是第一责任人,省—市—县各级河长分工明确(无锡市“河长制”管理工作领导小组,2009)。这一安排复制了行政体制,其运作是行政主导的。随后,无锡治水系列法规的出台也巩固了行政避责逻辑的形成。2007年无锡市出台《关于对市委、市政府重大决策部署执行不力实行“一票否决”的意见》;2008年起,两届市人大常委会先后制定了以《无锡市水环境保护条例》为核心的8部“史上最严‘涉水’法规”。在危机后的连续7年内,无锡环境状况公报都显示,通过各种治污手段,太湖“安全度夏”的目标得到了实现。但是,在连续达标后,太湖治理转入了维持式的行政运作。2015年,“太湖的部省联席会议已两年未开”(李昌禹,2015)。

《意见》出台后,对于“先行者”的无锡而言,中央政策是重要的政治机会。首先,无锡市确立了新的政治目标。2016年,江苏省被规划为国家级“生态示范区”,打响了全国推行河长制的“第一枪”。在省政府推动下,无锡从2017年开始,持续地将争取“典型示范”作为其政策目标,以“成功跻身首批国家生态文明建设示范市”。其次,争取更多的资源投入。在“争当典型”中,无锡市于2018和2019年分别获得中央水利发展资金281万元和5606万元。可见,中央的《意见》对无锡提供了重要的政治激励。

在采纳中央河长制的过程中,无锡延续了行政逻辑。一方面,如前所言,在行政逻辑下,无锡对政治激励有敏锐的嗅觉。另一方面,无锡在执行过程中强化了问责的力度。2017年,按照中央要求,首个生态环境保护责任规定在无锡出台,48个部门分别认领了193项生态环境保护责任。至2017年11月,有17人因实施不力被问责。同年8-9月,江苏省开展环保督查行动,对无锡开出的罚单金额为891万元,行政拘留5人。2018年,《无锡市市(县)、区级河长履行河道环境综合整治工作职责考核办法(试行)》进一步规定了河长的职责。强问责的实施意味着中央治理工具实质性地进入了地方水环境治理过程,也说明无锡主要是在行政逻辑下沿着行政目标进行政策采纳。

此外,受限的公众参与是另一影响因素。新河长制中,“民间河长”的安排具有浓厚的党政色彩,主要由热心公益并具备一定专业知识的人大代表、政协委员以及党员担任。这样的安排受到无锡环保公众参与历史的影响。在蓝藻危机之前,“环保斗士”与地方政府存在较为紧密的非正式关系;但危机后,社会力量在强行政机制下逐渐被限制(陶逸骏、赵永茂,2018)。政府-社会互动结构的改变使得在采纳新河长制的过程中,无锡对公众、社会组织以及媒体监督等相对谨慎。地方政府完全遵照中央“民间河长”的要求设置,但并未真正调动社会力量。民众主要参与河湖的管护,而监督与举报并不被明确鼓励。

(二)广州:河长制的转换和调适

不同于无锡,广州初期的河长制安排和运作是与中央政策“脱钩”的。随着河长制的推进,作为地方工具的补充,中央河长制逐渐被纳入广州水环境治理体系。在《意见》出台初期,广州遵从中央的基本制度安排,但在实际运作中“自有一套”。广州市河长制仍依托2015年建立的“水环境整治联席会议制度”。2017年,市水务局工作总结中记录,“共召开市水环境整治联席会议13次,市治水办协调会议53次”。其中,问责也主要由市治水办负责。随着河长制的逐步推进,中央“河长制”的要素逐渐被“吸纳”进广州治水体系,地方水环境治理强度开始“加码”。例如,跨界治理机制上,尽管广州仍重点采用“广佛跨界河流水环境综合整治联席会议制度”,但到2020年,广州增设了9大流域市级河长。再如,尽管广州河长制的督导方案不独立设置,而是归入原有的《广州市“治水”“治气”“治违”“治乱”综合督导工作方案》,但中央河长制增加了考核实施的强度。自2017年至2020年,市河长办对522名河长进行了追责。《广州市全面推行河长制湖长制工作考核办法》和《广州市水环境治理责任追究工作意见》将治水考核结果作为领导干部综合考核评价的重要依据,明确各级河长在完成黑臭水体整治任务前,原则上不得调整岗位。各级河长调整岗位前,组织部门须书面征求同级河长办意见。这一强度甚至高于无锡。2020年,问责以及处理举报的责任从“市治水办”变为“市河长办”。可见,广州对中央河长制的采纳是逐步调适和转换的。广州在采纳中既保留了原有的治理技术内核,同时整合了中央政策要素“为我所用”。

广州的制度策略源于其长期的水治理压力与制度探索的历史。广州的制度历史具有鲜明的治理逻辑特征。新千年以来,广州在政府内部建立了复杂的水环境跨部门治理机制。2008年,市环保局和水务局联合建立了月度、季度联席会议制度;2010年,以亚运会为契机,广州市出台了大量的治污工程长期建设规划;2013年《广州市生态水城建设规划(2014—2020年)》中设立了“广州市美丽城乡行动计划领导小组”,组长由市长担任,办公室设于市建委;2015年,广州市开始实行市污水治理联席会议制度,办公室设在水务局,实行“一周一报、一月一协调”,建立跨区域水环境保护合作平台。在长期的水治理压力下,广州的水治理技术在探索中日趋成熟,且逐渐内化为地方政府的治理实践。

在治理逻辑的影响下,广州对中央政策的采纳主要遵循“为我所用”的逻辑。是水环境治理压力,而非中央的政治激励,在河长制推进中扮演了重要角色。例如,除了在跨界治水和问责方面对中央政策进行“加码”, “为我所用”还体现在广佛跨界河流水环境综合整治上。2016年,《广州市水污染防治行动计划实施方案》就提出以广佛跨界河流水环境综合整治为重点,到2017年底全市城市建成区基本消除黑臭水体。随着2016年河长制在全国推行,2017年4月,广州出台河长制实施方案。同年出台《广州市治水三年行动计划(2017—2019年)》,明确要完成国家督办的35条黑臭河涌整治任务。2018年开始,在河长制框架下,广州印发了第1-7号市总河长令,开始推进中央所要求的黑臭水体治理工作。此外,广佛跨界河流水环境综合整治联席会议制度仍在同步运作。在2018年河长制推进工作会议中,广州市强调要“以河长制为抓手”,同步实施上述2017年出台的行动计划。这意味着地方性水污染防治计划与中央的河长制并行推进。中央的治理工具同时为地方提供补充:河长巡河机制是加大人员投入的工具;污水管网建设资金也通过向中央申请获得。总之,中央的河长制成为加码地方治水压力的机会,既巩固了地方政府既有的水环境治理目标,也带来了新的环境治理机会和相应的治理工具与资源。

广州的治理逻辑与其强大的地方环境社会参与能力有关。在河长制中,广州善于调动公众的力量,出台了颇具特色的“有奖举报”制度。2017年,《广州市违法排水行为有奖举报办法》规定,有效举报的奖励最低300元,最高可达100万元。此外,广州民间河长的规模较为庞大,至2021年已达到8811名。这与广州民众环境意识的提高密不可分。2010年前后,广州爆发过大量的环保抗议运动,构建了政社协商的空间和对话平台,多次成功倒逼政府履职。这些群众力量形成了强大的水治理压力,而民主协商平台的建构也让社会力量可以更顺利地进入地方水环境治理议程。广州在水环境治理中更注重也更容易调动社会的力量。

(三)武汉:“长江大保护”下的河(湖)长制

对于缺乏治水制度基础的武汉来说,河长制几乎是全新的。武汉采纳的模式是在形式上复制和遵从中央政策安排,但非实质性利用中央治理工具,脱离了中央水环境治理目标。武汉河长制的建立基本遵从中央的要求。2017年3月,武汉出台了实施方案,各项制度以文件形式确立。至2018年,武汉设立了4级河长,纳入名录的河流(港渠)和湖泊实现了河长制全覆盖。武汉河长制的制度建设看似完整,但在实际运作中,制度并未真正被实践。第一,忽视问责。武汉河长制并没有真正实现中央所要求的“强化问责激励”,只是以文件确立了问责制度。第二,“工程”色彩浓厚。为了实现中央环境指标,武汉将重心置于治水工程方案,即“防洪水、排涝水、治污水、保供水”的“四水共治”规划。河长制领导小组兼任“四水共治”工作领导小组。此外,2018年武汉军运会举办,河长制治水指标也被顺理成章地“捆绑”进军运会的治水工程之中(3)资料来源:武汉市河(湖)长制办公室“市级G河长督导M河污染治理的会议记录”。。第三,将经济发展与环境治理的目标合二为一。自2016年“长江大保护”提出以来,武汉开始建设“长江新城”,环境治理压力转换成了经济发展机遇。通过治水,吸引了大量环境企业,如长江生态环保集团,投资到生态保护工程建设。在武汉大力引资的同时,水环境治理指标仅仅是“长江新城”景观与基础设施建设的一部分。

“脱离”政策初衷与武汉水治理制度的工程逻辑有关。新千年以来,由于决策者较为薄弱的环境观念以及以经济发展为先的治理理念,武汉治水制度的探索相对迟缓。由于相邻省市的经济竞争,武汉对企业的环境限制实行“竞争攀比”(吴志军,2015),环境保护与经济发展矛盾突出。正如武汉水利局的一位工作人员所言,“东部沿海地区已经发展起来,保护环境的需求更为强烈,但是武汉毕竟处于发展中,以经济发展为代价进行水环境保护是很困难的”(HZGS20190710)(4)访谈资料编码说明:前两个英文字母为访谈记录中受访者所属单位;第三个英文字母为受访者姓氏的首字母;第四个英文字母为受访者职位;后8个数字为访谈日期。下同。。在这一理念下,武汉水治理体制长期处于“多龙管水”的局面。治水规划也不成熟:2013—2016年间涉水中长期规划仅有《武汉市水资源综合规划(2010—2030年)》在实施,地方较少自发地进行治水制度的探索。对于水治理而言,工程扮演着更为重要的角色。与河长制相伴随,武汉市水治理方案的核心仍然以工程逻辑为基础。如武汉市河长办对“四水共治”规划的评论,“与河长制不同,四水共治是一个治水工程,侧重于工程治理、工程治水”(HZXK20191222)。

在河长制采纳过程中,工程逻辑的影响贯穿始终。从机会认知来看,对于武汉而言,水治理不仅仅是行政任务,还是习总书记特别强调的政治任务。2016年1月26日,习总书记指出,涉及长江的一切经济活动都要以不破坏生态环境为前提;2018年4月,习总书记系统阐述了“长江大保护战略”的内涵。在这一战略下,河长制意味着强大的政治压力。然而,尽管政治压力强大,经济发展仍扮演着重要的角色。如河长办某工作人员所言,“在武汉市整个大局中,它(生态文明)肯定是不能够排到前8、9位的”(HZGS20190710)。实施“四水规划”和建设“长江新城”说明,治水工程是对水环境治理的回应,又是对经济发展目标的契合。同时,在“四水共治”逻辑下,“领导相较过去更重视治水,投资加大,工程项目变多”(HZXK20191222)。

工程逻辑的形成也与较弱的地方公众参与能力有关。在河长制执行时,民间河长主要应中央要求建立,其目的是“宣传”以获得公众支持。民间河长的参与无法形成真正的治理压力。同时,公众环境问题反馈机制也不完善,主要“依靠志愿者团体义务性走走看看”(HZXK20191222)。媒体监督也未能发挥较大影响。张梅珍和苏慧(2020)对2017—2019年武汉较有影响力的党报进行了抽样调查,发现关键词“水污染”和“水资源保护”的新闻数量占比分别仅约为总数的10%和2%。武汉在环境纠纷处理中,民主协商平台与渠道远未成熟,“典型的是YL(武汉市的某乡镇)的垃圾焚烧事件,武汉市比广州落后至少10年”(HZGS20190710)。在工程逻辑下,对公众环保意识和参与能力的培养也被忽视。

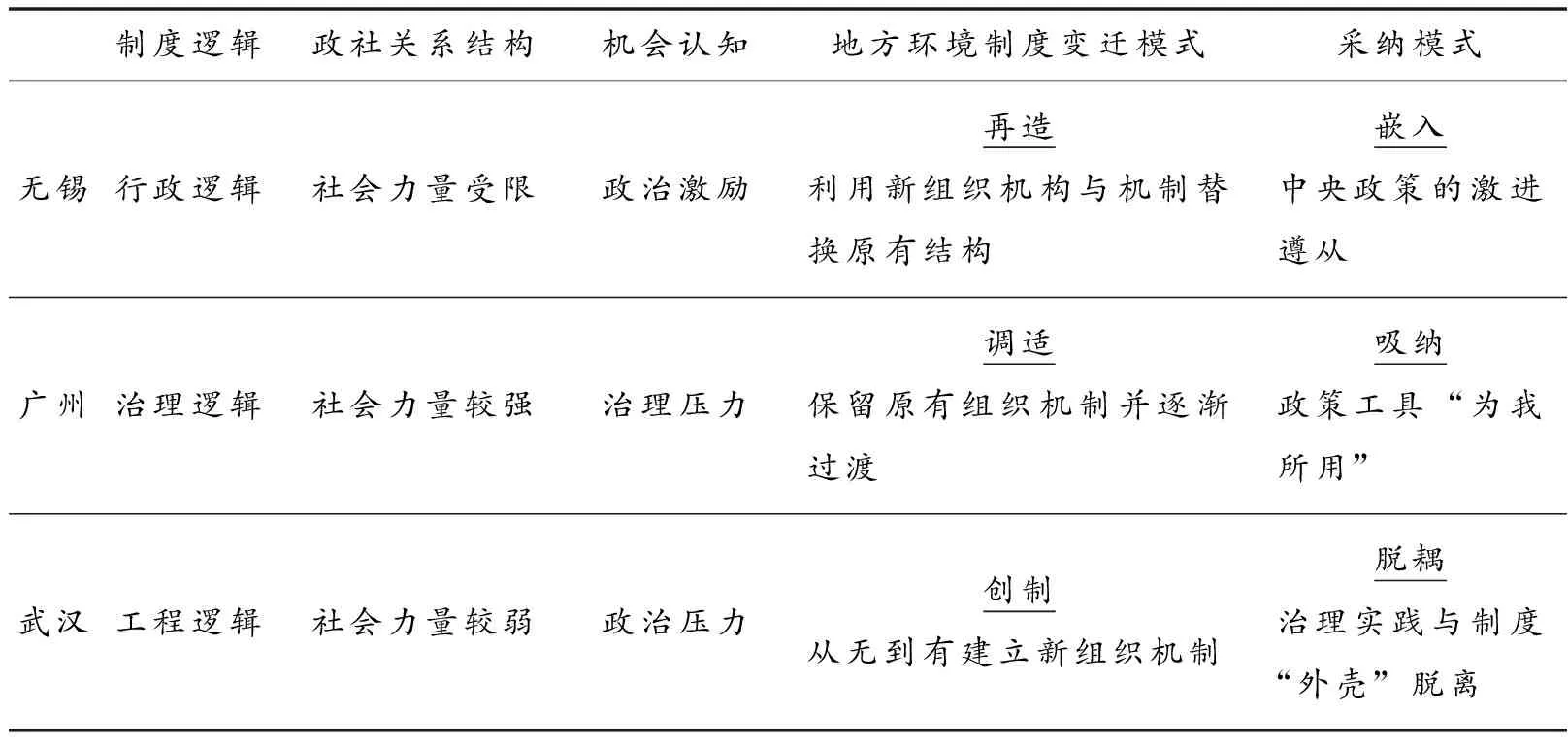

六、环境政策采纳的多重模式

在栖居制度视角下,基于地方环境政策采纳的制度过程框架,通过对无锡、广州和武汉三个案例的深入分析,可以识别出三种地方政府环境政策采纳模式:嵌入、吸纳与脱耦(见表3)。在特定地方治理情境中,地方政府的历史制度逻辑、地方政社关系结构影响了地方对于政策冲击的机会认知及采纳策略的选择,型塑了差异化的环境政策采纳模式。

表3 比较案例分析

所谓嵌入,是指地方政府对中央政策的整体遵从,完全嵌入中央政策目标和制度安排之中。无锡是典型案例。在嵌入模式中,中央环境政策对地方而言是强大的政治激励。地方政府会遵从中央的制度安排并与原有治理实践割裂。在“争当典型”的驱动下,尽管原河长制与中央新河长制的要求存在差异,但无锡仍通过“制度再造”完全嵌入中央政策工具以及治理目标之中。嵌入模式与地方政府原有的行政逻辑和较低的政社互动相关联。在行政逻辑下,地方政府原有的政策实践本就是通过动员行政系统实现的;地方政府一旦将政治激励作为政策采纳的核心动力,其更有可能沿袭原有的行政逻辑实现组织结构再造。无锡主要通过强化政治问责来实现中央政策目标,且在遵从中央对公众参与的要求下,“谨慎”地调动社会力量。由于治理目标兼容,行政逻辑所具有的强的协调能力和低的多政府部门与跨政府-社会边界协调成本,降低了地方政府政策再造的成本,构成了“嵌入”式采纳的内在动因。

吸纳是指地方政府将中央环境目标和制度工具整合进地方环境治理安排的过程。广州是典型案例。在吸纳模式中,中央环境政策对地方而言是实现环境治理目标的机会。例如,广州虽然在制度安排采纳方面未完全遵从中央政策要求,但在执行过程中,地方渐进地吸纳中央政策要素,将其视为实现既有的治理目标的加码“工具”。这也符合中央环境治理的目标。“吸纳”策略与地方政府的治理逻辑相关。由于广州拥有长期的水环境跨部门和跨区域治理历史;同时,强的环境社会参与也催生了地方政府跨政府-社会之间的环境治理合作,导致地方政府面临更强的环境治理压力,同时促进了水环境治理目标在地方政府的内化,构建了广州市水环境的治理逻辑。在地方环境治理目标激励下,在回应中央政策要求的过程中,在政策采纳的早期,地方可能依赖“包装”或“拖延”以达到政策遵从。例如,早在2014年广州就试行了河长制。但时任水务局局长认为,“当时的河长制相当于‘冠名’制”(5)资料来源:南方日报(2017).广州河长制将由“冠名制”变“责任制”,人民网:http://m.people.cn/n4/2017/0310/c3522-8543935.html. 2022年3月2日访问。,即名义上建立了“河长”。这进一步说明广州对既有治水制度的强路径依赖。由于路径依赖,地方的环境治理方式会延续既有制度实践(Helgøy & Homme,2015),如联席会议制度。随后,地方在满足中央要求的基础上进行渐进转化与调整,前期的“包装”与“拖延”也为政策执行获得了更多的调适空间和时间。最终,中央的问责、跨界治水等治理工具被零散而渐进地整合进地方治水体系,成为实现地方水环境治理目标的工具和资源。

脱耦是指中央政策的制度安排与地方环境政策实践“脱钩”的过程。武汉是典型案例。地方政府遵从了中央政策的“制度外壳”,但其内在的治理实践具有强的延续性。在脱耦模式中,中央的环境政策对地方而言是政治压力。正如武汉市水务局某工作人员描述,“环保督察快来了,我们市的领导就开始到湖面上去看,他是被动的,他必须要完成这个任务,不然环保督查过不了关”(HZGS20190710)。在政治压力下,武汉河长制的建立是“应对式”的。武汉虽然按照中央的要求建立了相应的制度,但由于其工程逻辑的制度历史,回应政治压力的方式也依赖工程逻辑。不仅如此,政治压力似乎成为武汉市捆绑及增添环保工程的机会。地方采取的“脱耦”策略及其工程逻辑的形成缘于地方情境。地方政府的环境治理观念较弱,长期将经济发展置于优先地位;其制度基础也较为薄弱,未形成环境治理体系,长期靠碎片化的环境工程输出达到环境指标。同时,地方的社会力量也没有为环境治理提供支持或动力,甚至弱的社会参与压力也放大了地方政府通过工程进行环境治理的必要性。在这些因素的影响下,地方对中央政策环境要求的回应及环境数据的改善可能服务于政治工程需求,而非中央政策目标所期待的提高环境治理效率或环境保护本身(Wu et al.,2017)。

七、结论与讨论

在环境治理过程中,为什么不同的地方政府会采纳不同的模式响应中央政府的政策压力?为了回答这一问题,在栖居制度视角下,本文将执行问题界定,为采纳问题构建了一个分析地方政府环境政策采纳过程的理论框架。通过对无锡、广州以及武汉市采纳中央河长制的过程进行追踪,本文发现,不同的地方政府可能通过不同的模式——包括嵌入、吸纳和脱耦,采纳中央的河(湖)长制。同时,在特定的地方环境治理场域中,采纳模式的差异与制度历史、机会认知、政社关系结构以及三者的互动紧密相关。

原有的有关地方如何响应中央环境政策的研究,主要是在政策执行的主题下进行的。在委托-代理视角下,政策遵从与否、政策执行的力度大小以及执行的效果好坏是关注的焦点。不同于委托-代理视角,在栖居制度视角下,中央政策是模糊的、复杂的和多要素拼凑的(吴淼、郭瑞莲,2021;Heimer,1999;Binder,2007;Hallett & Ventresca,2006)。地方政府是主动的。地方政府会基于地方情境,如历史制度逻辑、政社关系结构和机会认知,对复杂和模糊的中央政策进行再阐释和再转译。地方政府最终的政策采纳模式——包括嵌入、吸纳与脱耦,是嵌入在时间中的。在委托-代理视角下,“象征性执行”或“实质执行”等(Tilt,2007;Van Rooij & Lo,2010)概念均强调最终的静态的制度后果;这样的制度后果与执行效果之间的关系也隐含其中。但是,由于中央政策在目标和制度安排上的内在模糊性,什么构成执行力度,以及什么构成执行偏差都是问题。在栖居制度视角下,“嵌入”和“吸纳”模式都遵从中央政策目标,但并不意味着地方“执行力度大”;同样,在“脱耦”模式中,尽管制度“外壳”脱离地方实践,但其与执行力度无必然关联。同时,三种采纳模式中,对中央政策的遵从程度与环境治理绩效的关系也是松散的。

另外,本研究对环境治理绩效的研究也具有启示意义。不同的制度采纳模式会影响地方环境治理的绩效吗?本文对三个案例中水质改善数据的追踪发现,环境绩效的差异可能与不同地方的采纳模式有关。例如,广州通过对“河长制”的实施不断“加码”,到2020年完成了全面剿灭黑臭水体的目标。与水质仍存在反复的武汉相比,广州的水质数据持续提高,环境改善似乎已经发生。虽然,比较不同地方的环境治理绩效需要控制更多变量,这一问题还需要深入的后续研究。但是,这一结果仍然具有启示意义。首先,在地方环境治理过程中,是否服从中央政策可能并不是影响地方环境治理绩效的关键。中央目标、制度需求与地方治理情境的配适才是核心。正如广州经验所示,地方政府在采纳中看似“脱钩”,实际上是将中央环境政策纳入地方治理情境。这种渐进式的制度变革可能有利于制度绩效的改善(Karch et al.,2012)。即便如武汉,地方仍然可能将中央的环境政策势能所带来的政治压力转换为治理机会,通过将环境工程“打包”入政治议程,在一定程度上也实现了环境治理能力的提升。所以,中央政府的环境政策既需要关注地方的治理能力和历史,也需要关注中央政策可能产生的复杂冲击。同时,赋予地方政府更多的响应、调适和实验的空间,也是促进环境治理绩效改善的重要策略。

最后,本研究仍存在局限。在方法论方面,本文在案例选择的代表性、论证的严密性、结论的外部效度以及普适性方面仍有待进一步确证。遵循理论抽样的原则,本研究也发现存在多个与本文所选案例相近的案例——采取“吸纳”策略的嘉兴,“脱耦”策略的重庆等。同时,二手资料较为离散,对于机制的论证以及结论的外部效度需要更多一手资料的支撑,或者更多比较案例分析的检验。在理论方面,本文基于栖居制度视角所建构的理论框架主要是概念性和启示性的。需要注意的是,从采纳模式来看,本研究是从理想类型的角度界定的。事实上,地方政府的环境政策遵从——从完全遵从的耦合和嵌入,到完全去制度化的“忽视”——可能存在多种类型。连续谱而非类型化是拓展该概念框架的新方向。从影响因素来看,由于本文界定的三种制度模式在具体实践中可能存在交叠,对于特定地方政府的多重制度模式以及不同时间段所呈现出的不同主导制度模式,本文缺乏深入分析。同时,由于时间因素的纳入,因素组合与特定环境政策采纳模式之间的关系并不严密。总的来看,更多的比较案例分析,识别不同要素组合之间的因果关系和机制;或者对某些典型案例——特别是类似于作为先行者的无锡,进行深入的历史追踪,是拓展理论框架、打开其内在的机制的重要方向。