中国政府创新与公共治理变革:文献综述和理论探索

赵 琦 顾 昕

一、引言

自20世纪60年代以来,政府创新(及其必然引发的政策创新)成为公共管理学以及政策科学研究中兴起的一个重要议题。政府创新意指政府或公共部门采用其没有采用过的新项目、新政策和新模式的过程(Walker, 1969)。改革开放后,中国政府通过大量政策创新或政策试点,推动了政府职能的重塑,克服了治理困境,实现了经济增长的奇迹。中国丰富的实践激发了相关研究的增加,大量学术文献从经验总结开始,从新公共管理、新公共治理、治理数字化等全球性政府改革视野,对我国政府创新的制度背景、变革逻辑与改革成果进行了归纳。尤其是基于对政府创新奖获奖项目的考察,中国政府创新研究逐渐与国外政府创新研究接轨(吴建南等,2011),就创新的采纳与扩散进行实证研究。但是,既有中国政府创新研究考察了哪些重要的议题,这些议题之间又有何关系?对公共治理变革的理论有何贡献?未来可能的深化方向为何?对这些问题的回顾与反思,将有助于我们厘清政府创新的基础概念、分析框架与理论意涵,从而为未来的研究开辟新的道路。

实际上,已有国内学者对国内外政府创新研究进展进行了一些评述(刘遥、张攀, 2019;王猛, 2020),为本文奠定了坚实的基础。但是,既有学术梳理总结存在以下缺环,即仅覆盖一部分既有文献,未详细对比中外政策创新研究差异,对研究趋势的整体性介绍较多,对研究内容的具体分析较少。尤其是,既有综述性文献对中国政府创新研究理论意涵挖掘的深度和广度都有不足。一方面,并未从文献中探究出中国政府创新及其研究的根本性特点;另一方面,也未能在此基础上提出理论创新的新方向。基于此,本文将专门针对中英文文献中的有关中国政府创新文献,进行内容编码和分析,在对中国政府创新研究情况开展系统性的梳理和回顾的基础上,对比中外研究状况,从而针对性地找寻到理论开拓点。

众所周知,创新研究始于对私营企业的研究。这一研究领域的开创者熊彼特将创新定义为将原始生产要素重新排列组合为新生产方式的过程,最终体现为新工具或新方法在经济发展中的实际运用,这一过程需要大量的企业家行动(Schumpeter, 1947)。在熊彼特的意义上,企业家行动不仅需要通过各种要素的创新性组合以改变企业的生产函数,也要通过领导力和动员力的展现来推动经济组织和制度的变革,从而在社会经济结构上产生“创造性破坏”。但是,熊彼特的创新研究仅限于私人部门,并不涉及公共部门的变革(Andersen & Jakobsen, 2018)。1962年,美国俄亥俄州立大学乡村社会学助理教授罗杰斯出版了《创新的扩散》(DiffusionofInnovations)一书,从社会交流和信息传递的角度细致而系统地介绍了创新在不同政策领域扩散的过程,其中论及政府创新或政策创新。公认将创新概念从私人企业引入政府部门从而开创政府创新这一学术领域的先驱者,是美国密歇根大学政治科学学部主席、政治学系教授沃克尔,他1969年在政治学顶级学刊《美国政治科学评论》上刊发的《创新在美国州与州之间的扩散》一文,开启了政府或政策创新研究的先河。两位先驱者都将政府创新界定为政府部门重新组合政策方案和构成要素从而得到某种新政策的过程(Rogers,1962;Walker,1969)。显然,政府创新并不应该仅仅等同于公共部门内部对既有政策的渐进式改进,而更多的是公共部门内创新主体与外部其他参与者互动的产物。换言之,政府创新本身是公共治理变革的组成部分。这种开放性意味着我们必须深入探讨政府创新对公共治理变革的意涵,也为政策创新本身的治理完善提供新的思路。

De Vries等学者曾对政府创新的国际文献进行过系统性综述(De Vries et al., 2016),但这篇综述不仅没有覆盖关于中国政府创新的中文文献,也较少纳入研究中国政府创新的英文文献。可以说,中国政府创新的故事在公共管理学界的非中国研究领域近乎被漠视。尽管覆盖面有所缺漏,但其分析思路值得加以借鉴。这篇综述围绕如下四个问题进行梳理:(1)研究数量与方法。(2)政府创新的层级与领域。(3)政府创新的内涵与类型。(4)政府创新的目的。同样,通过对这些问题的回顾与总结,本文对中国政府创新的中英文文献进行广覆盖的分析,透视中国政府创新的特点,重新反思研究定义与研究范式,并与非中国研究领域的既有理论进行对比与对话,指明未来研究的新的可行方向,为发展出具有中国特色的政府创新理论夯实基础。

二、数据来源与研究方法

本文全面审视从1979年1月到2021年12月(最后一次搜索时间:2021年12月31日)关于中国政府创新的中英文学刊文献,分别以ISI Web of Knowledge和中国知网为搜索平台进行搜索。本文以“政府创新”“政策创新”“基层创新”为搜索词对中文论文的标题、摘要和关键词进行搜索;以“public innovation*”“policy innovation*”和“China”为搜索词进行英文文献的主题搜索。这些关键词整合了政府创新既有文献综述中所出现的关键词(De Vries et al., 2016;刘遥、张攀, 2019)。为避免遗漏那些因为文章在标题、关键词、摘要中没有包含所涉及的搜索词,但实际内容却是对政府创新的情况进行分析的文章(如朱亚鹏,2014;丁辉、朱亚鹏,2017),本文选择了中英文公共管理、政治学和社会学等领域的一些顶级学刊进行补充搜索。此外,笔者还请中国政府创新的一些研究者对筛选出来的文献清单进行检查,确保没有遗漏重要的文献。经过第一轮的搜索,共得到10535篇中文文献和7382篇英文文献,删除掉重复文献(1)重复文献不仅包括作者、题名和年份相同的文献(该情况下保留影响因子更高的期刊的文章),也包括同一作者写的内容相似的文章以及不同作者写的内容相同的文章,若出现后两种情况则保留更早年份出现的文章。后共计11556篇文章,可以说囊括了绝大部分(如果不是全部的话)中国政府创新文献。

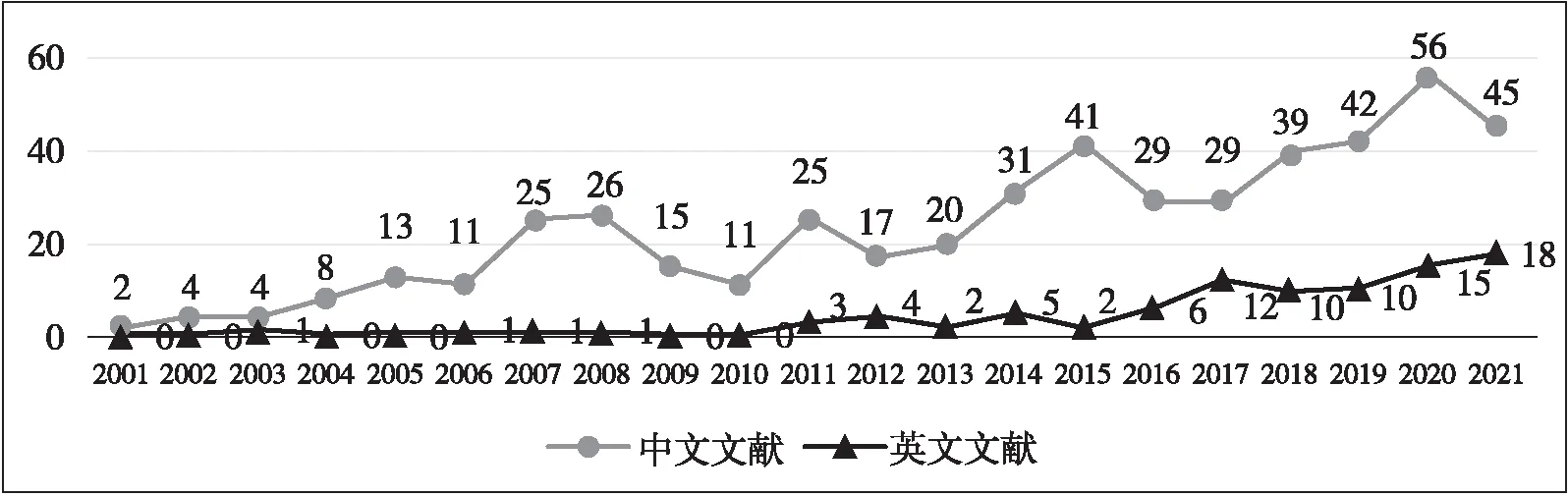

本文根据如下原则对第一轮搜索到的文章进行筛选,从而确定最终纳入分析的文献库:(1)研究主题限定在公共部门的创新,且需关注政策创新的过程,而非政策创新的内容本身,由此删除了针对诸如科技创新、自主创新、社会治理创新等创新议题的纯粹说明性、单纯介绍性以及简要评价性的文章。(2)只留下分析中国政府创新的论文,删除单纯国外经验介绍或国外文献综述的文章。(3)只选择通过同行审议的学刊论文,删掉新闻报道、专栏导语、会议综述、书评及政策解读等。经筛选,共计584篇论文纳入分析,这些文献按发表年份排列的分布情况见图1。

图1 1979—2021年中国政府创新研究的中英文献数量(篇)资料来源:作者自制。

需要说明的是,本文对中国政府创新研究文献的覆盖面,是既有相关综述类文献所不能比拟的。前文已述,De Vries等(2016)没有覆盖中国政府创新的研究文献;刘遥和张攀(2019)运用文献计量法分析了1167篇文献,没有区分中国研究和非中国研究,其中仅有289篇中文文献,而本文所覆盖的截至2018年底的中文文献就有325篇;王猛(2020)的覆盖范围仅限于几十篇中文文献和二十余篇英文文献。

如图1所示,中国政府创新学术文献的出现始于2001年,并在2014年进入了快速增长期。中文文献最早见于厦门大学黄永炎在《理论与改革》上发表的《地方政府创新行为的制度分析》(黄永炎, 2001)和山西省委党校王瑞娟在《理论探讨》上发表的《论政策创新》(王瑞娟, 2001);前者以中国的经济制度改革为例对话了经济学上的制度变迁理论,后者则是经验总结式文章。英文文献最早见于哈佛大学肯尼迪政府学院东亚研究中心主任塞奇(Tony Saich)和中央编译局比较政治与经济研究中心研究员杨雪冬在PacificAffairs上发表的以基层自治选举改革为分析对象的案例研究(Saich & Yang, 2003),其对话的是政治发展理论。可见,在研究初期,中英文世界关于中国政府创新的研究在研究取向和路径上并不相同。长期以来,中文学刊一直是中国政府创新研究的发表阵地,但自2017年始,中国研究(2)沿用国际文献中常见的概念,本文用“中国研究”(China studies)来指称以中国事务为对象的研究,不论研究者是否是中国人,也不论研究成果是以何种语言发表。学者利用丰富的经验材料,将中国政府创新研究发表到英文学刊上,连续4年保持10篇以上的发文量,在2021年更是多达18篇。

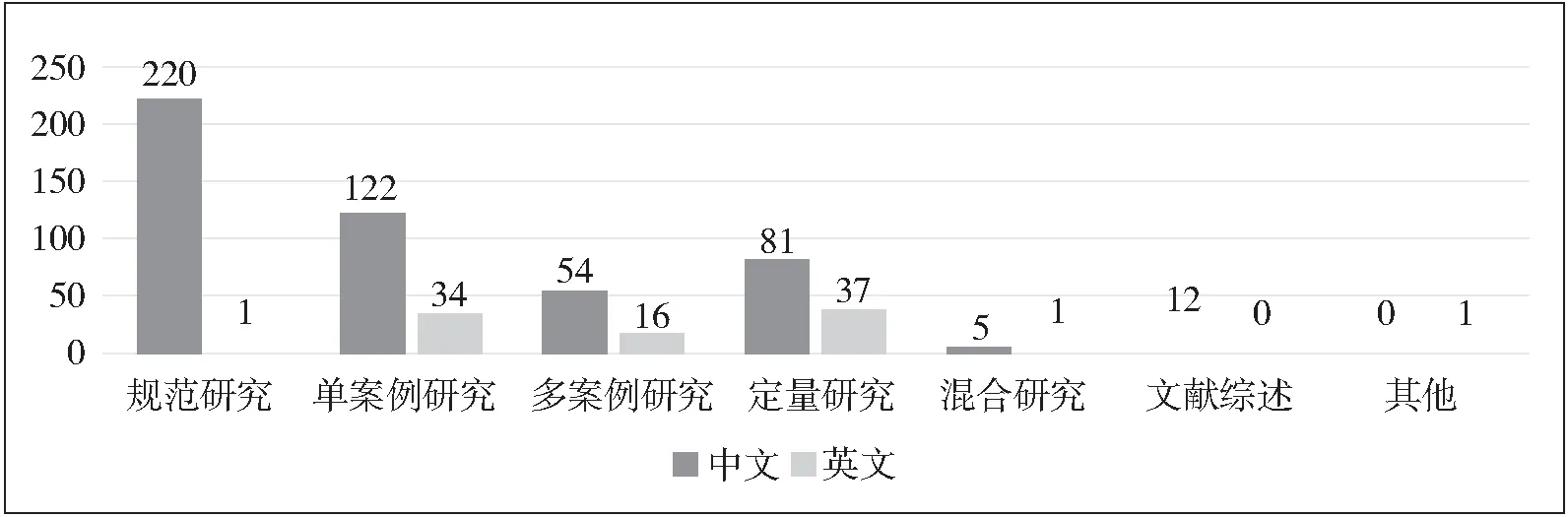

从研究取向来看,规范研究占有一定比重,占中文文献的37.7%,其内容主要是基于经验总结的对策性分析,或者是对于相关经验的制度分析和理论探究。但值得注意的是,英文文献都是实证研究。在实证研究中,研究方法以定性案例分析为主(共226篇,占38.7%),其中,单案例分析156篇,占案例研究论文的69.3%,多案例分析70篇,占30.7%(见图2)。与西方非中国政府创新文献相比,尽管其研究也以案例分析为主,但主要采用多案例分析,比例高达49.5%(De Vries et al., 2016),远高于中国研究中使用多案例研究法的比例。此外,中国政府创新文献中,定量研究方法的使用也相对较少,占总发文量的20.2%。另有一篇英文经济学文献采用数理建模方法对于地方决策者在何种情况下会进行政策创新开展演绎性分析(Xie & Xie, 2017),实质上提出了一些实证研究的假说。

图2 政策创新发文的研究方法统计资料来源:作者自制。

总体而言,尽管近年来中国研究更多采用了实证研究的方法,缩小了中外研究的差距,但在研究方法运用上的一些缺失,不利于中国政府创新实践和理论的提炼与发展。除一般性的定性和定量研究方法之外,一些新研究方法的使用在中国研究论文中寥寥无几,而且也都出现在英文论文中,比如用社会网络分析的有3篇(Huang et al., 2017;Yi et al., 2018;Elliott & Zhang, 2019),采用实验分析法的有1篇(Daniell et al., 2014)。可见,在方法上,中国政府创新的研究还需要更多的创新,但本文的核心关注点不在于此,因此本文对这一点不予详论。

三、文献分析的结果

(一)政府创新的内涵

明晰政府创新的含义是此领域学术研究的前提和基础。但是,无论是中文文献还是英文文献,无论是否属于中国研究的领域,对于政府创新内涵和外延的把握仍然是相对模糊的。究竟多大程度的创新和什么样的创新属于政府创新,其边界仍然不甚明晰。在纳入本文分析的文献中,44%(257篇)对于政府创新或政策创新的定义没有说明。

中国政府创新研究借鉴了企业创新研究的一些睿识。一定比例的文献(35篇,占比6%)提及了熊彼特在创新研究领域的开创者地位。值得注意的是,在熊彼特那里,创新和发明并不等同,创新是服务、技术、方法等的重新组合,从而实现对于组织和制度的“创造性破坏”,这种创造性破坏可能会影响到企业组织的价值系统,或现有的组织层级体系,从而对产业结构乃至更大的经济结构变革产生深刻的影响(Schumpeter, 1947)。美国人文与科学学院院士、哈佛大学教授威尔逊在其政治学和公共管理学的经典论著《官僚机构》一书中曾以类似的方式区分了创新与变化。在他看来,真正的创新意味着重新界定组织的核心任务,从而带来组织职能和文化的变革;而一般性的变化或改善只不过是增加或改变一下组织任务,通常是组织对环境或需求变化的一种适应性行为。尽管承认官僚机构中也有致力于创新的主管人员,也存在着企业家行动,但从官僚组织的特性出发,威尔逊认为公共部门由执行任务的官僚层级组织组成,无法像私人部门一样能通过以重组组织核心任务与职能的方式实现重大变革。尽管公共部门的服务目标之一是推动经济社会的创新,但公共部门组织结构上的等级化以及创新对于层级制本身的破坏,构成了对公共部门创新的一种限制。因此,威尔逊断言,公共部门中难以出现像在私人部门中涌现的创新(威尔逊, 2006),他甚至对政府创新领域前述的经典文献(如Walker,1969)不加引证。

然而,政府或公共部门创新是实实在在发生的现象,尽管并非层出不穷,但也绝不罕见,对此,威尔逊显然是低估了。20世纪60-70年代后,政策科学的兴起和新公共管理运动的推进,促使更多的研究者从实然而非规范性的角度研究政府创新,在很大程度上构成了对威尔逊断言的挑战和超越。西方学界围绕政策的“创新”(innovation)与“发明”(invention)展开了对政府创新的相关研究。基于此,政策创新包含两种主要研究取向,其一是关注地区政治、经济、社会等因素是如何促进政府发展与创造新的施政理念、实践与模式的,该路径着重关注地区自身因素对政策发明的影响;另一种路径关注政府之间的互动与影响,认为只要引进了对于政府来说有效的新理念、新实践、新模式,那么这种行为就可被判定为政府创新或政策创新(Kattel & Mazzucato, 2018)。创新是对改革与发明的“落地”(Berry & Berry, 2006),着重研究政府间的互相学习(policy learning)与借鉴(policy transfer)是如何影响某一政府主体采纳(adopt)、微调(reinvent)与扩散(diffuse)政策以实现政府创新的。前一路径与传统公共政策研究中的政府决策(policy making)、政策变迁(policy change)有相当的重叠,而后一路径随着政策创新开创者Walker和Rogers的探索而成为政策创新研究的主流路径(Rogers, 1962; Walker, 1969)。但是,这两种路径是互相交融与借鉴的,任何政府创新的发展都离不开内外因素的影响,不能顾此失彼(Berry & Berry, 2006)。目前大部分政府创新研究并没有处理好这两种研究路径的关系,直接模糊掉创新与发明的界限,将包含着政策发明、政策采纳、政策变迁及政策创造等丰富意涵的政策创新概念仅仅收缩在了政策采纳与扩散中,在概念界定上有欠宽泛,在学术探究上又有欠狭窄。尤其是,采用这一研究路径的文献未能深入探究政府创新对公共治理的变革性意义,当然也未能挖掘公共治理创新对政府创新的促动性意义。

正因如此,绝大多数政府创新研究文献并没有将熊彼特“创造性破坏”思想中所蕴涵的对于旧范式的破坏与变革引入到对公共政策和公共治理的研究中。即便有不少文献提到熊彼特的经济创新定义对政府创新研究的借鉴作用,并区分了创造性政策创新与一般性政策变化(policy change),但这些文献并没有重视并借鉴“创造性破坏”思想。由于对“创造性”概念的认知仍然相当模糊,因此,政策创新更多意味着“新的政策的采纳、应用与扩散”,并不强调政策范式变更所带来的转变性变迁(transformative change)。即便有些文献所论及的政府创新触及到公共治理变革,但一般不涉及国家基本政治制度框架的变革,后一种变革在文献中被称为“政治创新”。

在中国的研究文献中,政府创新的内涵更为模糊。有文献认为政府创新是“公共部门为了增进行政效率和公共福利而进行的创造性改革”(俞可平, 2005),也有文献认为政府创新是对周围环境与危机的有效回应(孙柏瑛, 2004)。如前所述,后一种界定很可能将创造性政府创新与一般性政策变化混为一谈。在所分析的中文文献中,6.2%的文献对政府创新概念没有直接的说明,而是直接使用试点、政策试验、适应性创新等过程性概念来指称研究内容,强调政策出台的特殊过程,突出了政策试点的重要性。显然,如果仅仅认为运用新理念、新技术、新服务就是政府创新或政策创新,那么就容易陷入对于创新类型不加细究的研究陷阱。所分析文献中,Walker和Rogers给出的宽泛的政府创新定义最常被引用(占20.6%)。只有7篇文章反思了政府创新的内涵,呼吁学界对“伪创新”(即没有多少创新性可言的“创新”)加以关注(金太军, 2008;Shin, 2013;尚虎平, 2014;Teets, 2015;Shin, 2018; 姜晓萍、吴宝家, 2021; 张晨、刘育宛, 2021)。这些文献指出,正如一项新政策的出台并不一定能够达成其目标一样,颇有一些“创新”其实只是政府官员的面子工程,可能会损害经济效率和公共福利。然而,这些犀利的批评,依然是空谷足音。

(二)政府创新层级与领域

在实证分析的文献当中,一个显著的关注点是政府创新发生的层级与新政策所在的领域。就层级而言,地方政府成为关注重点(占文献总量的65.4%);其中,市级政府最受关注,而县级及县级以下政府(在中国语境中通称“基层政府”)尽管在实践中是政府创新所集中的层级,占比一度高达54.4%(吴建南等,2011),但研究文献的占比仅为17.6%。由此可见,对于基层政府创新发生机制与发展情况的研究仍需强化。

纳入分析的绝大部分文献都是对中国国内政策创新的研究,而对于新政策跨国扩散的研究仅有7篇,其涉及的政策领域包括绿色金融、反洗钱、碳排放交易、环境协作、劳资集体谈判、自由贸易区及行政管理改革(Foster, 2006;Heilmann & Schulte-Kulkmann, 2011;曾云敏、赵细康, 2014;田野, 2014;叶静, 2014;Chu & Lee, 2019;Elliott & Zhang, 2019)。实际上,改革开放以来,中国的许多新政策学习和借鉴了外国,但这一点在政府创新研究中并未得到充分体现,对于中国借鉴了哪些国外政策实践、如何借鉴以及借鉴结果的研究仍相当缺乏。学术上,跨国性“政策转移”(policy transfer)的研究视角和研究领域在中国政府创新研究中尚未扎根。其实,政策创新和科技创新是一样的,我们如果仅仅是拿来主义,不仔细分析借鉴创新的过程,那么我们将难以理解政策发展的内部逻辑,这将严重阻碍我们对政策的“借鉴后创新”或“再创新”。

另外,将中国和其他国家进行国际比较的文献仅有12篇。在这些文献中,中文论文主要集中在对于中外政策创新类型、创新内容、动力机制等的宏大叙事,而对具体创新过程的比较研究仅有1篇(朱旭峰、张超, 2020),该文指出相比于美国政策试点过程的焦点集中在决策环节,中国则是在政策试点的执行环节充满了央地间“讨价还价”。3篇英文论文对政策创新细节进行了中外比较,分别比较了澳大利亚、保加利亚和中国的水资源政策创新过程的异同(Daniell et al., 2014),中美政府创新获奖项目提名的类型差异(He, 2016),以及中韩儒家文化对于基层公务员创新行为的影响(Moon et al., 2020)。

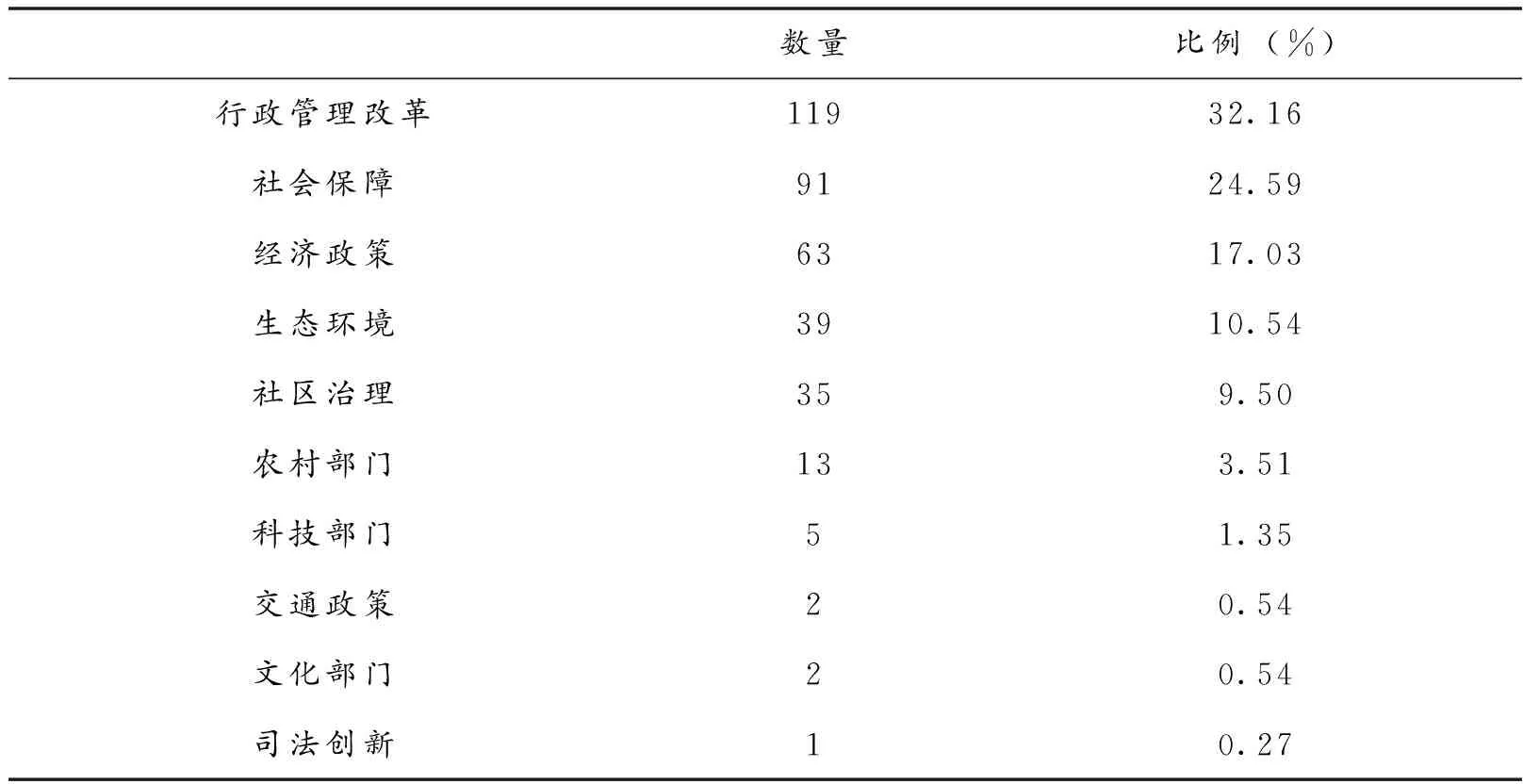

从政策领域来看,公共部门内部的改革,包括促进公民参与、政府绩效改革、公共财政改革等是研究最多的领域,占比32.2%;而社会保障(教育、医疗、养老、住房等)领域次之,占比24.6%。经济政策的改革,包括强化经济监管、引进人才、兴办高新开发区等,体现了很多中国政府创新的特色,研究占比列第三位,占比17%(见表1)。这些文献展现了中国政府的“大政府”特点,在经济发展、社会保障、环境治理、农村发展和科技等领域不断推出新政策,强化并改善政府对相关事务的行政管理。对这类政府创新的研究在所有文献中的占比超过90%。“解绑式”(司法或规制创新)或引入市场与社会力量的政府创新(社会治理创新),研究占比仅9.8%。

表1 中国政府创新文献所分析的政策领域

(三)政府创新的类型

分类是研究的基础,因此,政策科学家们对政府创新或政策创新进行了多维度的分类(Moore & Hartley, 2008)。现有研究中,创新阶段、创新动机、创新文化与创新内容是最常用的分类维度。从创新阶段来看,政府创新分为初创、采纳、实施、制度化和扩散等阶段,基于此,政府创新可分为突破性创新和持续性创新(Moore, 2005),或整体型创新、扩散型创新、进化型创新和发展型创新(Walker et al., 2002)。从创新动机和组织文化来看,政府创新分为反应型创新、积极型创新、必需型创新、强制型创新和购入型创新(Glor, 2001)。就创新内容而言,创新分为战略创新、产品创新、服务创新、顾客创新、技术创新、管理创新和协作创新(Hartley, 2005)。

基本上沿用Hartley(2005)的分类维度,吴建南等(2011)将中国政府创新分为服务创新、技术创新、管理创新、治理创新以及协作创新。管理创新指政府组织结构的调整和管理过程的改变,包括政府工作流程再造、行政审批制度改革等;技术创新指政府新技术对行政管理系统进行改造或更新以提升服务效率;服务创新指政府新服务或产品的提供;治理创新主要体现为政治改革,包括发展改善乡村治理机制、推进基层民主选举、行政授权等;协作创新体现为不同组织共同进行创新,可以是伙伴关系、联盟、合作生产等组织间合作,也可以是不同层级的公共部门组织合作。可见,无论是Hartley(2005)还是吴建南等(2011)的分类,协作创新与其他各种创新并不是平行的类别,前者刻画的是创新主体间的关系,而其他刻画的是创新的内容。

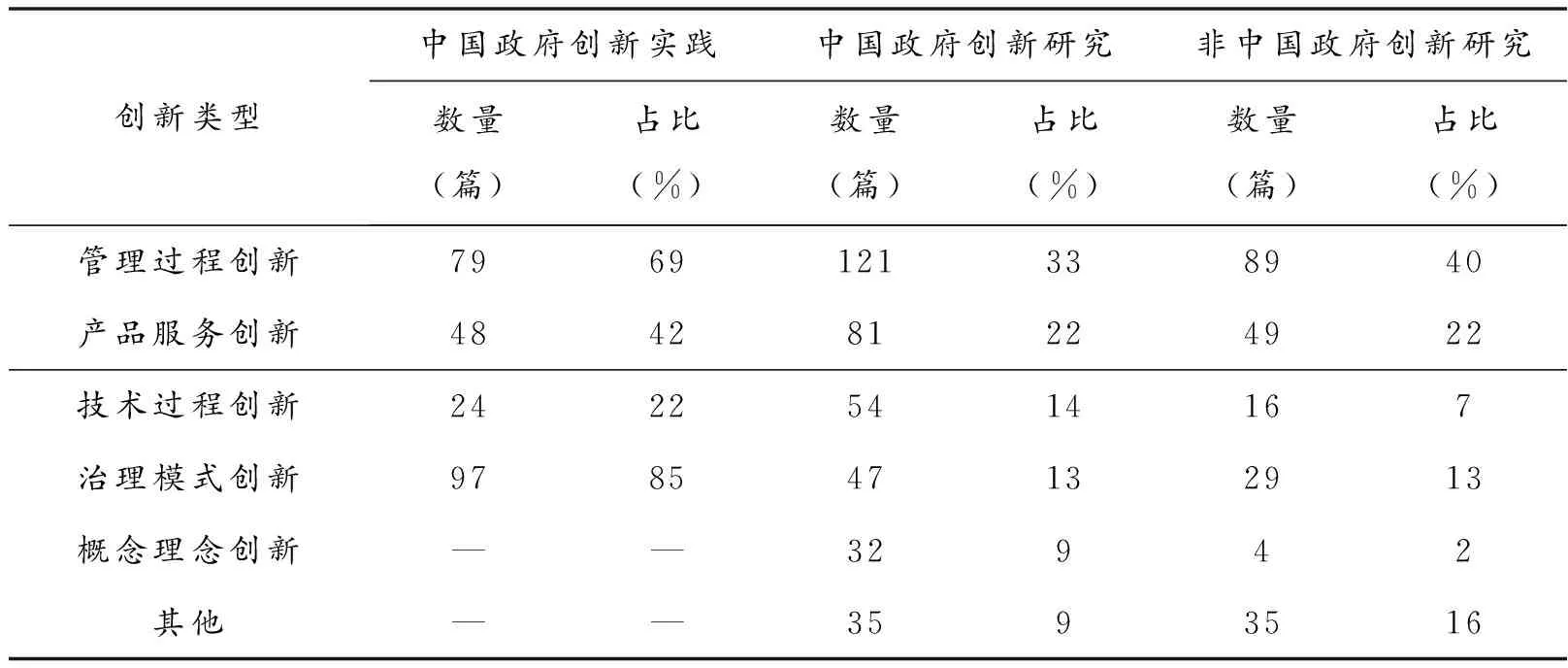

作为对非中国研究的文献综述,De Vries等(2016)缩减合并了创新内容的类型,将政府创新分为管理过程创新、技术过程创新、服务产品创新、治理模式创新和概念理念创新。其中,治理模式创新包含了前述“协作创新”和“治理创新”概念所蕴含的内容,聚焦于治理变革方面的政府创新。概念理念创新则是一项新的补充,指的是在政府行动中新概念、新范式、新理念的引入,例如绿色金融、低碳城市、智慧治理等。同时,针对国外政府创新的文献综述用“其他”这一编码指那些跨领域的综合性政策创新,以区分出单层次小范围的单独创新和多层次大范围的多重创新。针对中国政府政策创新的研究则采用重复编码的方式,并没有设置“其他”这一编码项。在此,为了方便中外对比并区分政府创新的层次和范围,本文将继续借鉴De Vries等学者的分类,以中国政府创新为例展现其内涵(见表2)。

表2 不同类型的政府创新的内涵及其中国实例

在下表3中,本文总结了现有的中国政府创新研究实证文章的研究类型。总的来看,中国和非中国政府创新的研究一样,由于受到新公共管理运动对于效率追求的影响,更加关注政府内部的组织过程创新,包括重整内部流程以提升效率的创新。针对管理过程创新的研究在所有实证研究中是最多的,占大约1/3的比例。提供顾客导向的公共服务、增强民众的满意度也是新公共管理与新公共服务运动的取向之一,产品与服务创新则代表着服务型政府取向的强化,因此亦是政府创新的重要内容,相关研究占大约1/5的比例。

表3 中国政府创新的类型

从表3可以看出,中国研究和非中国研究的最大差别呈现在对技术过程创新的关注方面。中国近年来在政府行动或公共服务中积极引入新的数字治理技术,例如开通微博、微信公众号、云直播等,其实践在各类政府创新中的占比较高。丰富的实践开拓了技术过程创新的研究空间,导致这一关注在中国研究文献中的占比高达14%,远高于非中国研究文献的7%。此外,就概念理念创新而言,中国研究文献的关注也较高,智慧城市创新是其中最重要的研究对象。其实,在很大程度上,智慧城市创新属于技术过程创新的范畴,由此可见,技术过程创新在中国政府创新实践和研究中都占据重要地位。

此外,尽管我国在政府创新的实践中有引入市场或社会力量参与从而改变治理体系和治理过程的情形,在实践中占了非常大的比例(85%),但是,对政府创新过程中治理变革的研究却仅占所有文献的13%。由此可见,中国政府创新的研究未能重视对政府-市场-社会关系变革的考察,也未关注行政、市场和社群治理机制在政府行动中作用的变化。简言之,治理变革这一重要事项或论题,在中国政府创新研究中遭到了不应有的忽视。

Y=7.78+0.18A+0.23B-0.044C-0.30AB-0.21AC+0.024BC-0.44A2-0.49B2-0.23C2,其中Y为感官分值, A,B,C分别为红茶浓度(g/L)、浸泡时间(min)、浸泡温度(℃)。回归模型经方差分析进行显著性及拟合度检验,见表3。

根据吴建南等(2011)的统计,中国政府创新实践分类加总共计218%,这意味着包含非单一创新内容的综合性创新在创新总数中约占一半,但在目前的文献中,以综合性创新为对象的研究占比仅有9%。综合性创新需要调动多方资源,改变的层级更多,创新的内容更丰富,涉及的领域更广泛,例如社会治理、精准扶贫、国际旅游岛建设、自由贸易区建立及数字经济中新劳动关系的形成等。这类创新一般来说都会包含许多子创新,也更容易涉及治理模式和理念范式的转变。但是,现有研究与实践的巨大落差展现了当前研究对于中国政府创新中治理变革因素关注的不足。如下文即将论述,这与中国政府创新研究的治理理论探索不足有极大的关系。总体来看,当前中国政府创新研究更加关注的是政府部门内部的创新,而对于跨部门合作、跨主体合作的研究仍然相对不足。未来的中国研究仍需充分利用好本土丰富的治理创新实践,着重关注市场和社会与政府部门的互动与合作,方可在国际政府创新研究领域弯道超车。

值得注意的是,强化行政力量或行政机制的作用在中国政府创新中占据了非常重要的位置,许多政府创新均旨在强化政府监管或提供公共服务的职能,例如住房限购、高考招生标准改革、青年人才计划、干部外派挂职交流等,都有“强政府”的影子(Lee & He, 2014)。显然,这些创新都属于增强政府权力而非弱化政府权力之举,不涉及利益的重新分配,并不涉及政治风险。可是,一些文献提到政府或政策创新给地方官员所带来的风险,并将有无政治风险视为衡量政府创新与否的一个重要指标和依据(王猛, 2020),但这一点在其他文献中并未得到应有的重视。

本文认为,有必要对中国政府创新中所涉的政治风险重新加以考察,并据此对政府创新加以分类。按照创新发起者和政治风险度的不同,政府创新可分为中央主导型创新、地方回应型创新和地方自主型创新。中央主导型创新是中央政府出台了明确的顶层设计,并选择了相应的试点地。就这种创新而言,中央不仅在态度上积极,也可能会向创新试点地倾斜资源。地方回应型创新与中央主导型创新的差别在于,中央对于创新只给出方向和框架并呈现积极推进的态度,但却没有提供相应的资源,只是允许甚至鼓励地方政府进行自由的探索。例如,中央提出了“放管服”改革的政策方向和框架,浙江省政府在其指引下,推出了“最多跑一次”改革的具体实施方案(郁建兴、黄飚,2019),并在其他地区得到扩散(刘佳、刘俊腾,2020),为各地政府管理过程创新提供助力。地方自主型创新则不同,其政策议程和顶层设计尚未形成,中央态度也不明晰,推动这种类型的政府创新,地方政府的政治风险及与之相关的行政风险都较大。

在中国研究文献考察的政府创新中,地方自主型创新仅占25%,而中央主导型创新和地方回应型创新占比46%,这两类创新实际上没有什么政治或行政风险可言;此外,有相当一部分文献(29%)没有提及风险这一变量。一方面,这展现了我国政策创新在宏观上仍然制度空间有限的事实:体现了相比于国外“法无禁止即可为”的创新空间,中国式政府创新中“法无规定则禁止”的约束性条件更多,不管是放权式政策创新还是增权式政策创新,都受到了一定的政治约束。另一方面,学者们亦有必要进一步反思政策创新风险的真正含义,区分不同类型的政策创新的激励与约束,方能进一步理解中国政府创新过程。

(四)中国政府创新的目的与相关研究的理论探索

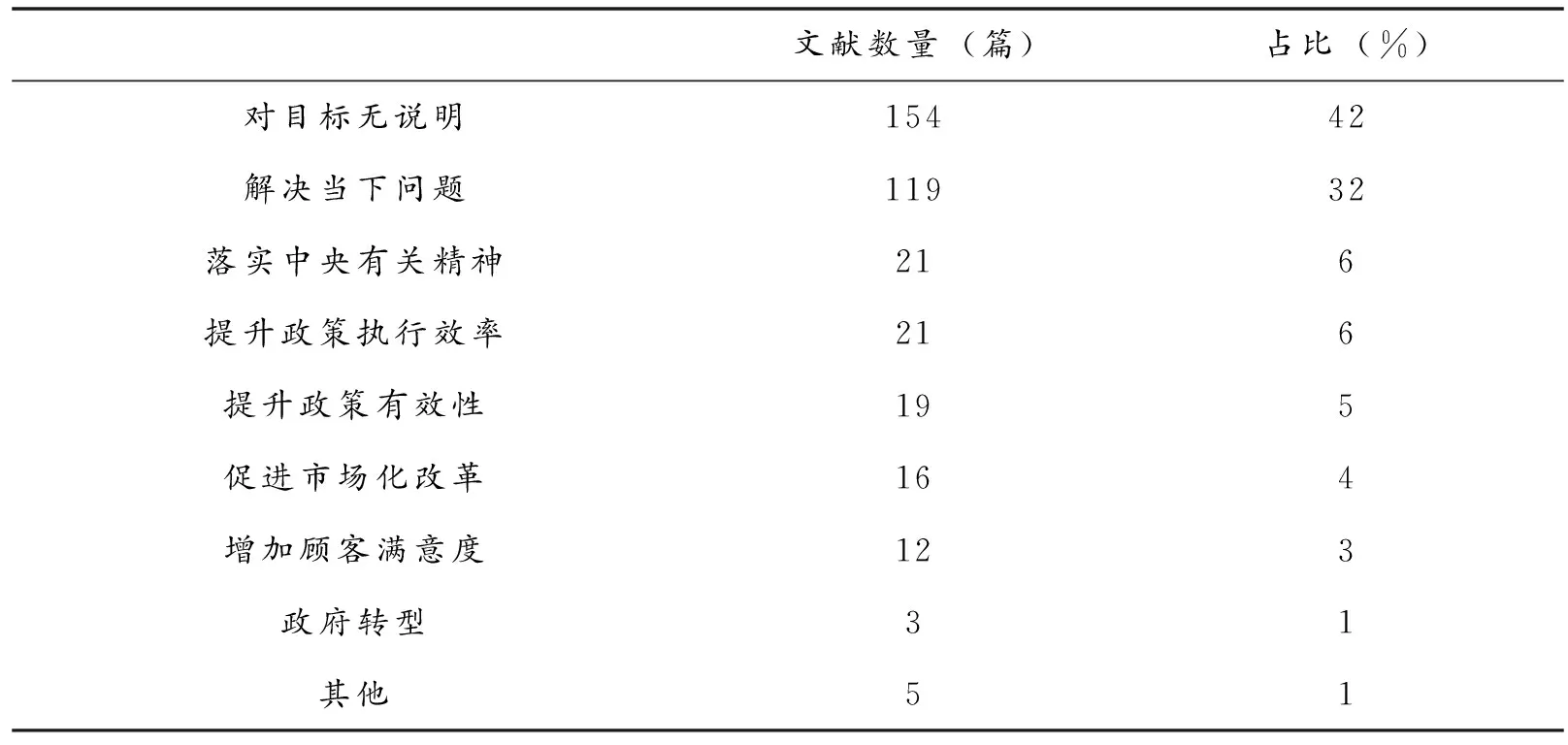

政府创新的目的是引领政策创新,考察目的是关注并分析结果的基础。在现有的文献中,近四成没有对政府创新的初始目标进行说明,这可能是由于既有研究大多关注政策过程而非创新本身,也可能是政府创新过程“黑箱”没有完全被打开,了解政策创新的目的存在一定困难。在那些对创新目的有所说明的文献中,解决当下工作中出现的问题是最主要的目的,32%的实证文献中提到了这一点,例如解决农村贷款难的问题、环境污染问题、稳定劳动关系、解决城市居民出行难题等。这一点体现了我国政府创新中的实用主义或现实主义导向(见表4)。

表4 中国政府创新的目的

政府创新是由公共组织完成。公共组织的运作逻辑被分为效率逻辑和生存逻辑(March & Olsen, 2010)。以政府创新来提高政策执行效率与政策有效性是组织效率逻辑的体现(Breton & Wintrobe, 1982),而组织的生存逻辑则要求组织遵循公共部门的使命与文化。非中国政府创新研究的大量文献显示,大量创新旨在寻求增强政府的合法性和回应公民诉求以增强民众对政府的信任,因此许多政策创新会寻求增加公民参与以回应新公共管理运动的顾客导向而非单纯追求效率的提升(Hood, 1991)。换言之,政府创新的目的是改善治理,甚至变革既有的公共治理体系。但是,在中国的政府创新中,增强政策有效性、增强民众满意度、促进市场化改革、转变政府职能等促进治理变革的目的仅占所有提及创新目的的研究的26%;而解决工作问题、落实中央精神、推动试点开展等实用主义目的则占了74%。由此可见,中国政府创新的主要目的仍然遵循公共组织的生存逻辑,基本上属于自上而下行政治理机制的运作,并不触及治理完善,更谈不上治理变革。这一观察也与上述政策创新的类型分析是一致的。

在中国政府创新的理论发展方面,既有研究呈现了较为多样的视角,但基本上集中在政策科学领域。整体来看,政府创新的过程、激励、扩散是西方非中国政策创新研究最重要的三大研究焦点(Bloch & Bugge, 2013),为中国政府创新研究所积极借鉴与对话。其中,创新扩散是最为成型的研究视角,被中国政府创新的研究文献成功运用到了种类繁多的政策领域当中。该视角主要关注政府创新扩散的四种路径,包括强制、竞争、模仿与示范,以及四种路径的制度、组织以及激励结构(可见图3中连线最紧密的是以政策扩散为中心的区域网络)。政策过程理论关注的是细化政府创新的过程与环节(见图3左下角),将创新型政策与一般性政策决策、执行、评估、反馈或终结等环节进行对比,探寻政策创新发生与发展的不同模式。该视角主要关注政策创新的国家行动者,是中国实证研究的重要理论依据。

与非中国研究形成对比,中国政府创新研究不大关注市场和社会主体在政府创新中的作用,而是坚守“以国家为中心”的思路,形成了以府际关系和政策实验为核心的研究视角(可见图3图标最大的两个节点)。该视角以中央与地方政府间关系为基础,探讨中国政府创新从试点到扩散的模式。一方面,在行政分权化的政治结构中,中央政府的行动与态度对地方政府创新行为产生了巨大的影响,二者之间的互动存在着组织间激励、信息流动与注意力分配等问题(陈家喜、汪永成, 2013;陈思丞, 2020);另一方面,在晋升锦标赛的制度背景下,地方政府存在广泛的竞争性创新或执行异化性政策创新。地方政府间的创新扩散通过政策学习与模仿、官员流动、知识扩散等机制发生作用(朱旭峰、赵慧, 2016)。此外,由于不少地方政府创新存在“人走政息”问题,政府创新的可持续性亦受到关注(朱旭峰、张超, 2020)。从央地关系视角对政府创新进行研究,除了有助于加深对政府创新激励的了解之外,也为府际关系和地方治理的研究奠定了经验基础(孙柏瑛,2004;郁建兴、黄飚,2017)。但在一定程度上,这一视角的研究成果对政府间关系政治经济学研究的贡献,要远大于对公共治理变革研究的贡献。

须注意的是,图3左侧是针对中国政府创新发展出来的一些有特色的理论视角。除了政策试验和创新可持续性的视角被相关文献所采纳外,其他一些视角则游离在文献网络的边缘。许多总结中国特色实践而发展出的视角,包括创新路径学、创新动力学、合意性理论、地方干部视角、行政生态学等,处在零散探索的阶段,而且这些视角所关注的因素亦没有超出西方政策创新与扩散研究范式中的因素。因此,中国政府创新研究如何通过挖掘细化的、具有中国色彩的理论要素,并与非中国政府创新研究的理论发展对话,依然是未来相关学术发展的重中之重。

图3 中国政府创新研究对话理论资料来源:作者自制。

三、总结与反思:将治理变革找回来

本文采用文献分析法对关于中国政府创新的584篇中英文学刊文献进行了系统性的回顾,有如下发现:(1)中国政府创新研究在近年来有了长足的进展,成为公共管理领域重要的研究议题,但研究方法较为单一,以规范研究和定性研究为主。(2)无论是中国研究,还是非中国研究,对于政府创新的内涵把握仍然相对模糊,容易将引发治理转型的重大创新与一般性的政策变化混为一谈。(3)大部分的中国政府创新研究集中在对省级以下的地方政府创新的研究,其中,市级层面的研究是最受关注的,而国家级和基层政府创新的研究则较少。(4)从政府创新的类型来看,更加关注的是政府部门内部的创新,而对于国家、市场、社会多方主体协作创新的研究仍然相对不足,致使中国政府创新研究更多地体现了国家中心主义的“大政府”色彩。(5)从目的来看,中国政府创新主要遵循组织的生存逻辑,强调执行上级任务的完成度。(6)中国政府创新研究已经基本形成了以政策扩散、政策试验和府际关系为核心的理论视角,但相对忽视政府创新对于公共治理变革的理论意涵。

基于此,中国研究除了紧跟国际研究的发展趋势,在采用多样化研究方法和增强跨国、跨部门的比较研究之外,仍可在如下两方面强化对中国经验的挖掘和中国理论的提升拓展,为中国政府创新的道路自信、理论自信构筑强大的学术根基。

第一,引入熊彼特“创造性破坏”的思想,聚焦那些对公共治理体系变革有重大影响的政府创新,从而克服既有文献中政府创新内涵界定模糊的问题。Behn(1997)曾反对将政府创新与政策变化或改进不加区分,并呼吁将政府创新限定在那些新颖、具有破坏性,并从根本上改变了组织核心目标的变革。Mintrom和 Norman(2009)提出应该将政策创新以及政策企业家的研究聚焦于那些对既有行事方式给予打断或终止的重大政策变化而不是渐进增量型政策变化。但是,这类倡议并未得到其他学者的广泛响应。因为有学者认为,这种限定性的政策创新界定会将大部分基层政府创新排除在外,而这些微小改良可能正是下一次实现突破性创新变革的基础(Borins, 1998;Gow, 2014)。实际上,在经济学或工商管理领域,企业创新研究亦存在着核心概念泛化的情况(Arriaga & López, 2018)。创新经济学家一般都试图通过弘扬并拓展熊彼特传统以解决该问题,即并不否认企业层次和产业层次上发明的重要性,但更注重“创造性破坏”,并注意到创造性破坏是既有产品、既有模式、既有组织、既有制度的创新以实现充分竞争、互动和学习的意外结果(Dosi & Nelson, 2010)。因此,非范式变革层面的发明与范式转型层面的创造性破坏,构成一个完整的创新过程(Andersen & Jakobsen, 2018)。当然,无论是经济生活还是公共管理,所有范式级重大变革均以渐进增量型改革为基础。对政府创新的研究不仅需要从政府间关系角度探寻创新落地和扩散的因素,还需要关注组织间网络系统的互动对创新生成的影响。因此,在中国政府创新研究中,需要基于渐进增量型改革深入探究范式级政府转型的过程,而范式级政府转型均与公共治理体系的变革相伴随,由此可引出如下思考。

第二,中国政府创新研究需要纳入国际公共管理理论前沿上协作/互动治理(collaborative/interactive governance)的分析思路(Donahue & Zeckhauser, 2011;Torfing et al., 2012),挖掘中国政府社会治理施政理念的理论要素。协作/互动治理的理念早已出现在私营部门的创新成果中。创新经济学家认为,创新并非单个企业研发突破的结果,而是政府、产业、消费者等多种相关利益主体互相学习和互动,从而实现有效的知识共享、专业互促、能力提升与组织变革,并最终推动产品的改进、技术的变革和产业的升级(Lundvall, 2010)。既然私人部门能够利用协作治理的理念动员起组织内外部的不同力量,克服官僚层级制所带来的组织惰性、利益再分配的困难等创新障碍,公共部门同样有可能通过协作互动型治理变革推动政府创新和政策创新(Hartley et al., 2013)。实际上,在政府创新的理论研究文献中,国际学界已经形成了以共同创造(co-creation)、协作性创新(collaborative innovation)和开放创新(open innovation)为旗号的新理论范式。这些理论以合作治理(collaborative governance)和互动治理(interactive governance)的一般性治理理论为基础。这些新理论范式关注来自国家、市场和社会不同领域和部门的行动者通过制度化的密切互动,推动政府创新以解决共同面临的政策问题或达成共同的政策目标(Bekkers & Tummers, 2018;Torfing, 2019)。这种新研究范式,尽管远未成熟,但从过程和结果两个方面突破了既有政府创新研究的局限。一方面,对创新主体的关注不再局限于国家行动者,而是关注到市场和社会行动者的专业知识和能力,考察了政策创新及扩散中多主体间的互动学习过程(Cinar et al., 2019);另一方面,重新审视与反思了政府创新对治理体系以及参与其中的多方主体的影响。作为一种面对问题的解决方案,政府创新并非对所有利益相关者都天然有益,很多政府创新可能产生意想不到的外部负效应(Osborne & Brown, 2011),因此对创新不加区分的倡导可能忽视某些社会主体尤其是弱势群体的利益。有鉴于此,通过协作/互动治理的制度化,多方行动者们凝聚价值观,建立社会信任,建构共同遵守的行为规范和制度,更有可能达成让各方基本满意的治理效果,从而真正实现政府创新的公共价值(Torfing, 2019)。

对于协作创新的新研究范式及其在协作/互动治理理论中的定位,以及中国政府在治理理念和治理实践上的创新如何有可能对政府创新乃至公共治理理论的创新有所贡献,笔者将另文详述。在这里,我们仅强调一点:在中国,以多方主体共建共治共享为内涵的“社会治理”从学界理念上升为国家战略并成为国家治理体系和能力现代化的核心,已有多年历史(郁建兴、任泽涛, 2012)。这一施政理念实际上与公共管理学界对协作/互动治理的全球性探索相契合(顾昕, 2019)。社会治理、合作治理、协同治理、协作治理等理念已被运用到了与跨域环境治理、社区治理、基本卫生保健、政府-非营利组织关系等不同的政策领域的研究当中,但这些研究大多将原本意涵丰富的协作/互动治理收缩于特定的政策决策与执行环节之中,没有充分挖掘多元行动者的互动对于政府创新方案的提出、采纳、扩散和解决公共问题的作用。

总之,协作/互动治理的理论视角尚未充分应用于中国政府创新的研究之中。中国政府提出的社会治理施政理念及其在各层级政府创新中的实践,尚未对政府创新领域中协作性创新范式以及公共治理领域中协作/互动治理理论的国际学术研究产生影响。深化中国政府创新的研究,不仅需要在研究方法、研究领域和研究内容上有所开拓,更需要在理论高度上进一步挖掘和归纳中国政府创新的内涵。片面强调推进公共管理理论本土化,并不利于在国际上讲好中国政府创新的学术故事。