磷酸铁锂电池循环寿命衰减和寿命预测

黄海宁

(上海兰钧新能源科技有限公司,上海 201499)

锂离子电池具有工作电压高,比能量大,循环寿命好,自放电率低,无记忆效应等特点而得到越来越多工业界和学术界的关注和研究[1-3]。而在锂离子电池体系中,常规地可以按照正极材料的不同种类对电池体系进行分类,如钴酸锂电池(LiCoO2)、镍钴锰酸锂三元电池(LiNiCoMnO2)、磷酸铁锂电池(LiFePO4)[4-7]。其中磷酸铁锂电池相对于其他体系如钴酸锂,镍钴锰酸锂三元电池电池具有以下优势:(1) 较长的循环寿命;(2) 超高的安全特性;(3) 较低的成本;(4) 绿色环保[8-10]。磷酸铁锂电池的以上特性主要取决于:磷酸铁锂正极材料的晶体结构非常稳定,磷酸根离子对于氧的约束非常紧固,在高温和过充等异常下基本不释氧[11]。磷酸铁锂改性工艺成熟,电子电导率可通过碳包覆、减少颗粒尺寸、离子掺杂等工艺来有效提升[12-14]。对于商业化锂离子电池,循环寿命是关键的参数指标。磷酸铁锂电池的循环寿命可达2 000 次以上,但对一些如工业大储能的应用项目还是存在寿命短板[15]。这就需要:(1)持续提升磷酸铁锂电池的循环寿命,了解磷酸铁锂电池寿命衰减的来源;(2)2 000~4 000 次的循环寿命评估周期较长,通常需要1~2 年时间。为缩短电池循环寿命的评估周期,需要研究其寿命衰减规律,建立寿命模型,加快评估时间。

在本工作中,我们通过测试软包装磷酸铁锂电池,在不同温度下进行循环测试(5~55 ℃),得到其在不同温度下的衰减曲线,通过比较得到磷酸铁锂电池在不同温度下的衰减特点,得到电池在不同温度下循环衰减的规律。通过小电流0.05C容量标定和dV/dQ-Q曲线分解衰减来源。同时运用温度加速,对该电芯进行寿命模型的搭建和预测。

1 实验方案

1.1 软包装磷酸铁锂电池基本参数信息

本工作提及的软包装磷酸铁锂电池为本公司自生产的磷酸铁锂电池样品。其基本信息为:标称容量为4 700 mAh;标称电压为3.2 V;正极材料为磷酸铁锂(LiFePO4or LFP);负极材料为人造石墨(graphite);隔膜材料为聚乙烯+氧化铝陶瓷隔膜(PE+Al2O3);电解溶剂为EC/DEC/EMC(质量比为2∶5∶3);溶剂为1 mol/L 的LiPF6;添加剂为质量分数2%的VC。

1.2 循环测试详细信息

使用两片铝板进行夹持。在5~55 ℃,对电池做不同温度点循环,倍率为1C/1C,电压范围2.50~3.65 V。循环前测试0.05C/0.05C的充/放电容量。循环过程中的容量标定,前1 000 次循环,每隔100、200、300、500、800 次标定容量,并且测试直流内阻(DCIR,50%SOC,1C,10 s)。1 000 次后,每隔500 次标定容量和内阻。截止条件为容量衰减达到初始容量的20%。

本工作使用的通道为深圳新威公司生产的型号为BTS-5V12A 的电池检测设备。使用的烘箱为上海一恒公司生产的型号为LRH-250 的生化培养箱。扣电测试系统为蓝电公司生产,型号为CT3001A。元素分析设备为电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES),为安捷伦公司生产,型号为5800。

2 结果与讨论

2.1 不同温度下的容量衰减和内阻增加

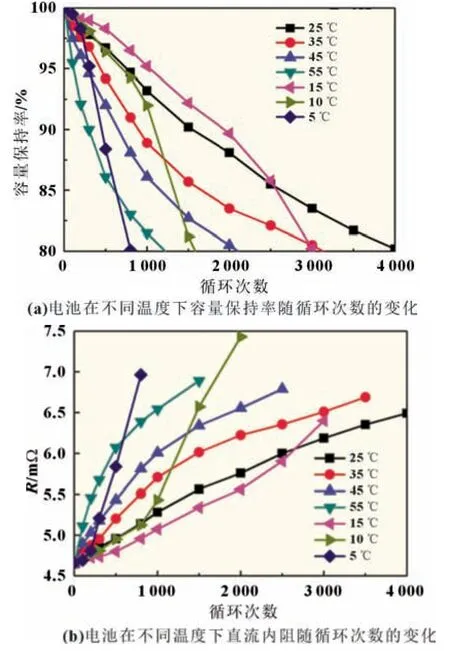

提取电池在不同温度下的衰减曲线,见图1(a)。发现在25 ℃条件下,该电池的循环寿命最长,衰减达到20%后循环寿命可达4 000 次。在25~55 ℃温度区间,随着温度的升高,衰减加快。在5~25 ℃温度区间,随着温度的降低,衰减也加快。在高温区和低温区出现不同因素主导的衰减机制,在低温区出现类似于跳水型的衰减曲线。由图1(b)不同温度下循环一定次数后的直流内阻变化,可以发现随着循环的进行,不同温度下电池的直流内阻均开始明显增加,且与衰减规律类似。高温下随着温度的增加,DCIR 增加开始加快,此过程与高温下的副反应加剧有关。在低温下,前期循环DCIR 增加较慢,随着循环的进行,DCIR 增加出现加速拐点,此过程与低温下的电池析锂有关。

图1 不同温度下的容量衰减和内阻增加曲线

2.2 dV/dQ 分解锂损失来源机制

通常锂电子电池容量衰减可以分解为两个部分:第一部分是和动力学相关的功率损失。由于动力学造成的功率损失,通过小电流0.05C充放电消除功率损失造成的影响;第二部分是和热力学相关的活性材质损失(loss of active material,LAM)和活性锂损失(loss of lithium,LLI)[16],其中活性材质损失主要分解为正极活性材质(LAM_dePE)的损失和负极活性材质(LAM_deNE)的损失[17-19]。利用0.05C的小电流数据,在dV/dQ-Q曲线上利用峰间距和峰位置的变化,可以判断活性物质和活性锂的损失。峰间距的变化,可代表活性物质的损失,而峰位置的偏移可代表活性锂的损失[20-22]。

2.3 SEI消耗活性锂机制模型

通常对于循环衰减较为稳定的电池,固体电解质层(solid-electrolyte interphase,SEI)消耗的活性锂是全电池容量衰减的主要部分。它来源于负极在充放电过程的成膜消耗。在循环初期,负极膨胀速率相对较快,SEI 消耗活性锂也相对较快。而进入循环中后期后,膨胀速率减缓,SEI 消耗活性锂也趋于平稳阶段[23-24]。

在负极石墨颗粒表面,SEI 增长的厚度s,随时间t的变化,见式(1)和(2)[25-27]:

式中:J为SEI 生成的反应速率;m为SEI 质量;ρ 为SEI 密度;A为石墨表面积;c为电解质浓度;k为反应速率常数;D为电解质在SEI 层内的的扩散系数。

由式(1)和式(2)可得到SEI 厚度s随时间t的变化,见式(4):

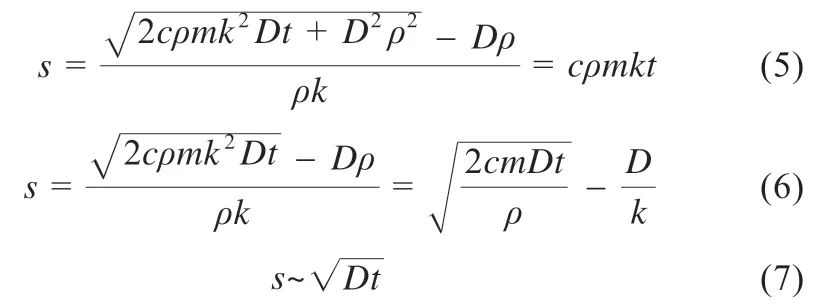

当时间变量t足够小时,SEI 增长厚度s正比于时间变量t,见式(5)。而当相对时间足够长时,SEI 增长厚度s可推导为式(6)。SEI 增长厚度s正比于时间变量,见式(7):

式中:D为电解质在SEI 层内的扩散系数。

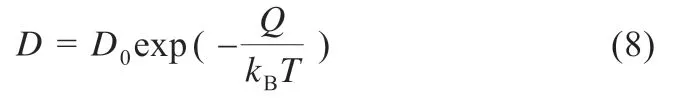

扩散系数D和温度T符合Arrhenius 方程,见式(8):

式中:T为绝对温度;D0为扩散常数;Q为常数代表反应活化能,可简化为Ea表示;kB为玻尔兹曼常数。

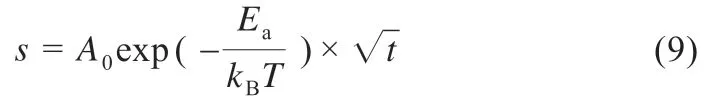

SEI 增长厚度s与温度T和时间变量t可以表述为式(9):

式中:A0为指前因子。

2.4 循环容量和内阻增加规律和衰减来源

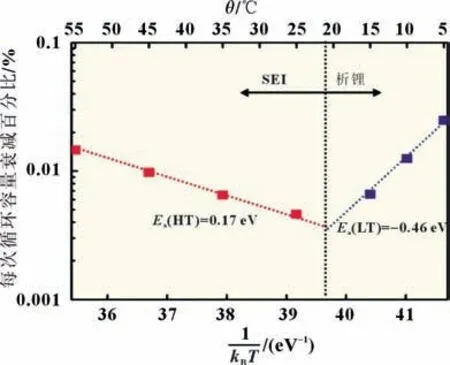

对图1(a)的循环衰减曲线进行处理,得到在循环衰减达到20%后,不同温度下每次循环的衰减量和温度T以及温度的1/(kBT)之间的关系,如图2 所示。在中高温区(25~55 ℃),每次循环的容量衰减百分比随着温度的升高而增加,其反应活化能可拟合为Ea(HT)=0.17 eV,在中高温度区间容量衰减主要由SEI 消耗活性锂损失占主导地位。而在中低温区域(5~15 ℃)随着温度的升高,每次循环衰减的百分比随温度的升高反而降低,可以拟合为负温度系数的反应活化能Ea(LT)=-0.46 eV。在低温度区域,因充电产生的锂枝晶所导致的容量损失占据主导地位。通过对图2 内的两部分容量衰减的机制分解,我们可以得到该款电池在1C/1C条件下存在最优的温度区间。该结果和文献[28]中的结论类似。

图2 不同温度区间的不同衰减规律

对于本工作中使用的LFP 和石墨对金属锂组装半电池,再进行扣电充放电测试,结果见图3(a)~(b)。对图3(a)内的曲线进行dV/dQ微分处理得到dV/dQ-Q的曲线,见图3(b)。从图3(b)可以发现正极磷酸铁锂的dV/dQ-Q曲线是没有特征峰的,而石墨负极的dV/dQ-Q曲线存在三个特征峰(AP1,AP2,AP3)[22]。

图3 正负极半电放电曲线和dV/dQ-Q 曲线和全电池在不同容量保持率下的dV/dQ-Q曲线

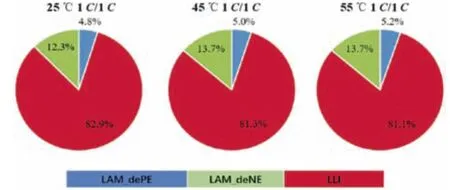

对全电池0.05C小电流的放电曲线进行dV/dQ微分处理,得到dV/dQ-Q曲线,对峰间距和峰位置的分析,可以得到详细的衰减来源,见图3(c)。从图3(c)可以发现随着循环的进行,峰间距L1 开始逐渐变小,其代表较为明显的活性锂损失(LLI);而峰间距L2 也开始减小,代表负极活性材质的损失(LAM_deNE)。最后可对循环后的电池进行拆解,组装正极半电池来分析正极活性材料(LAM_dePE)的损失。25、45、55 ℃下正极、负极、活性锂的损失来源对比见图4。在25、45、55 ℃下衰减到初始容量的80%后,容量损失的主要来源均为活性锂的损失(LLI),占80%以上;其次为负极材质损失(LAM_deNE)约占12%~14%;最小的衰减部分来源于正极材质(LAM_dePE)的损失,占总损失的4%~6%。另外,随着温度的升高正极材质损失所占的比例略有增加。

图4 不同的温度下循环衰减达到20%后衰减来源分解(正极、负极和活性锂)

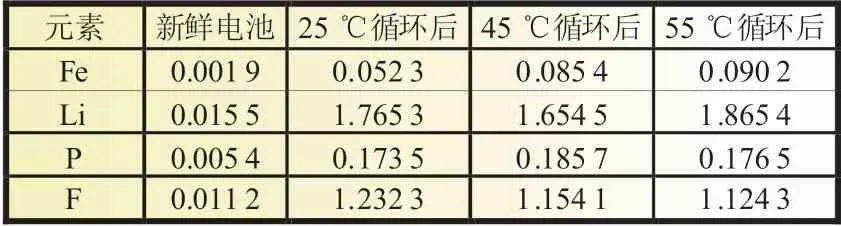

为了进一步分析不同温度对于正极的影响。对循环后满放电的电池拆解,对负极片进行了ICP-AES 元素分析,发现极片中Fe 元素的含量,随着温度的升高而增加,见表1。Fe元素主要来源于磷酸铁锂中的Fe 金属的溶出在负极表面富集,而负极表面的Li 和P 还有F 的含量也有明显的增加,这个主要和SEI 成膜增厚有关[29-30]。而在不同温度下,代表SEI 组分的元素差异不明显,说明在达到相同容量损失的情况下,SEI 成膜增厚所导致Li 损失和温度影响不明显。

表1 不同循环温度下负极中的元素含量 %

2.5 衰减模型和寿命预测

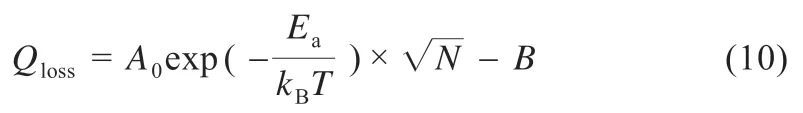

在特定的温度区域,25~55 ℃符合随着温度增加,衰减加快的衰减规律。其衰减由SEI 成膜增厚主导,容量衰减Qloss和温度T和时间t或者循环次数N符合式(10):

式中:A0和B均为常量。

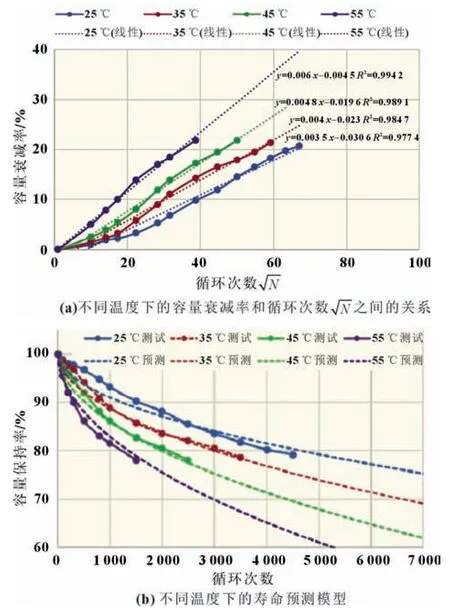

对25~55 ℃区间内的容量衰减率进行拟合,得到图5 (a)的结果。从图5(a)可以看出在不同温度下的衰减率和不同循环次数成线性关系。随着温度增加,衰减斜率也增加。保持循环次数N不变,将不同温度下的容量衰减率和对应温度代入上述容量损失模型内可以得到反应活化能Ea为0.173 eV 和指前因子A0为2.57。将这些参数带入到容量衰减模型内,可以得到图5(b)的结果,其预测值和实测值具有较好的吻合性。该模型可用来预测电芯的长期循环寿命。

图5 不同温度下的容量衰减率和循环次数之间的关系和寿命模型

3 结论

本工作通过测试和研究磷酸铁锂电池在不同温度下的衰减规律,得到该电池在特定循环倍率下的最优温度区间。高于该区间,由SEI 成膜消耗活性锂占主导地位,衰减随着温度增加而增加。低于该区间时,由充电锂枝晶的产生损失占主导地位。衰减率随着温度增加而降低,最优的温度区间对于合理使用电池具有较为重要的意义。

另外,通过dV/dQ-Q和循环后半电池的扣电测试,发现在中高温区容量衰减主要有活性锂的损失为主,其次为负极材质损失,而LFP 材质的损失较少。这表明减少活性锂损失和负极材质损失是提升磷酸铁锂电池循环寿命的关键。

最后,运用SEI 消耗活性锂机制,可以较好地预测磷酸铁锂循环衰减模型,并且为寿命预测提供方案。