耕地利用转型突变点检测及其时空特征

——以昆明市东川区为例

蒋梦凡,李智国,李 杰,刘新有

(1.云南财经大学城市与环境学院,云南 昆明 650221;2.云南省滇中引水工程建设管理局昆明分局,云南 昆明 650000)

1 引言

20世纪90年代,英国地理学家GRAINGER在Mather森林转型假说的基础上首次提出土地利用转型的概念[1],DEFRIES、LAMBIN等国外学者对这一概念进行了拓展[2-3]。20世纪初,土地利用转型作为土地利用/覆盖变化(LUCC)研究的一个新途径引入国内[4],并在其概念与内涵、研究理论与框架以及实践等方面取得了丰富成果[5-7]。耕地利用转型是土地利用转型研究的重要内容,在概念与内涵上延续了土地利用转型的研究成果,其实质是耕地利用形态在长时间序列变化下的趋势性转折,是一个稳定状态向另一个稳定状态转变的过程[8]。耕地利用形态通常被分解为显性形态和隐性形态两种形式,前者包括耕地数量、结构、空间分布等属性,后者包括耕地质量、产权、经营方式、功能等不容易直接观测的属性[9-11]。以此为基础,总体上当前该领域的研究集中于耕地利用转型内涵及研究框架[12]、转型路径[13]、空间分异特征[14]、驱动机制[8,15-16]、耕地利用转型的生态效应[17]及其对农业生产[18-19]、农业经济质量[20-22]和农户收入[23]的影响等方面。已有研究内容和成果不断丰富,然而对于研究尺度(空间和时间)的选择,较多成果关注国家、省/市域、县域等宏观、中观尺度,对村域、农户等微观尺度的研究较为薄弱,尤其是多使用时间节点数据,难以揭示长时间序列耕地利用形态的趋势性转折点及其阶段性特征。

转型节点的识别是研究耕地利用转型的关键环节,科学诊断转型节点有利于识别耕地利用转型规律。同时,已有研究表明,耕地利用转型结果在省域、区域、县域尺度上存在较大的差异,尺度越小转型差异越复杂[10,24]。村域尺度作为耕地利用与管理最为直接的单元,更容易把握区域耕地利用转型的微观特征。鉴于此,本文以耕地利用显性形态与隐性形态为基础,构建耕地利用转型综合测度体系,选择云南省昆明市东川区1989—2020年长时间序列数据,运用3种突变检测方法检验耕地利用形态指数的突变点。在此基础上,以148个行政村为研究单元,采用局部空间自相关方法分析耕地利用形态转型前后的空间关联性特征,揭示东川区耕地利用转型节点及其空间变化,为科学评估和识别区域耕地利用转型特征和变化规律、推动耕地合理利用和乡村振兴提供科学依据和决策参考。

2 研究区概况

东川区(102°47′E~103°18′E, 25°45′N~26°32′N)位于昆明市最北端,云贵高原北部,海拔高度622~4 253 m,地形起伏较大。由于地处低纬高原,以亚热带季风气候为主,受海拔和气流影响,垂直气候明显。东川区耕地面积仅占总面积的13%,其分布区域降水少蒸发量大,干旱成为制约农业生产的主要因素[25]。东川区自明清以来就是重要的铜矿开采基地[26],20世纪末期矿产资源临近枯竭,自此社会经济开始寻求转型[27]。1990—2018年东川区由于建设占用、生态退耕、灾毁等原因,耕地面积减少了1 400 hm2,随着城镇化持续推进,未来人口、耕地以及建设用地之间的矛盾会愈加尖锐。

3 研究方法与数据来源

3.1 研究方法

3.1.1 指标体系的构建

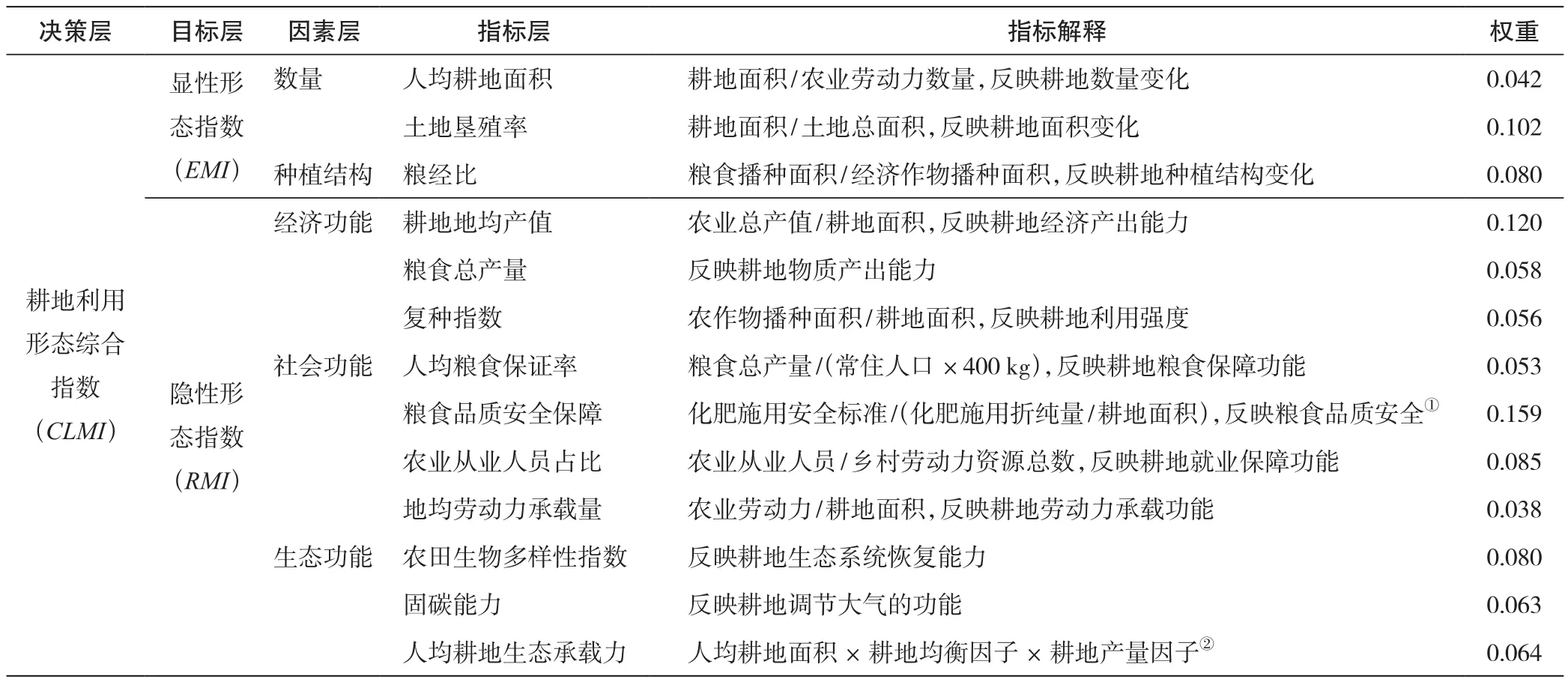

在耕地利用转型概念与内涵的基础上,利用耕地数量、种植结构变化表征耕地利用显性形态的变化,利用耕地经济、社会和生态功能表征隐性形态的变化,结合东川区耕地资源特征,构建了包含13项指标在内的耕地利用形态综合评价体系。其中,生态功能计算所采用的农田生物多样性指数[9],固碳能力[28-29]指标参考了其他学者的相关研究。具体指标及其含义如表1所示。

表1 耕地利用形态综合评价体系Tab.1 Comprehensive evaluation system of cultivated land use morphology

3.1.2 耕地利用形态指数测算

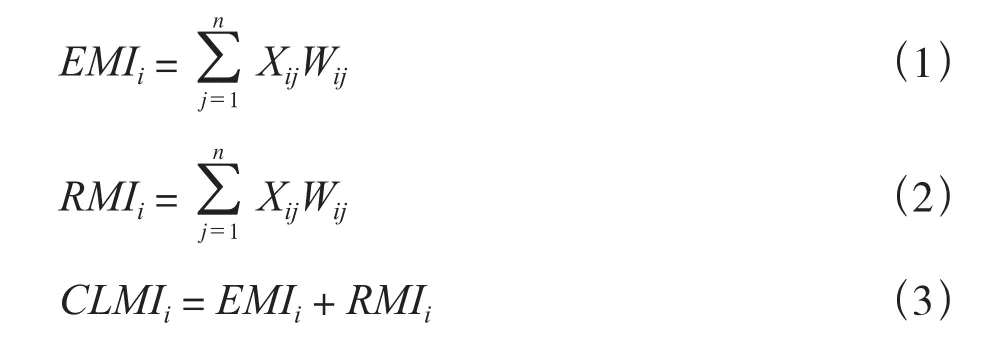

运用极差法进行数据标准化,采用熵权法确定各项指标权重(表1)。结合标准化值及指标权重,采用加权求和法分别计算显性形态指数(EMI)与隐性形态指数(RMI),耕地利用形态综合指数(CLMI)为二者之和。

式(1)—式(3)中:EMIi为i地区耕地利用显性形态指数;RMIi为隐性形态指数;Xij为i地区的第j项指标;Wij为指标权重;CLMIi为耕地利用形态综合指数。

3.1.3 突变点检测

诊断耕地利用转型的关键在于从耕地利用形态指数长期的波动变化中发现趋势性转折点,即为耕地利用转型节点。采用滑动T检验、Mann-Kendall检验和Yamamoto检验方法对耕地利用形态指数时间序列的突变情况进行对比分析,三种方法均设置0.05和0.01显著性水平的信度线。

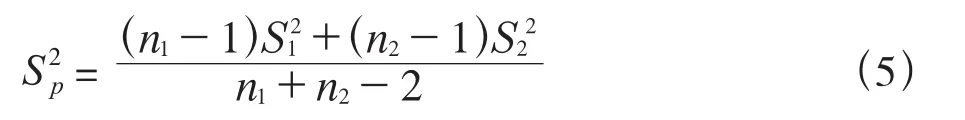

(1)滑动T检验。滑动T检验是基于均值质变的突变检验方法,在连续序列基础上检验其子序列的均值差异水平[30]。令连续序列中两个子样本集分别为x1和x2,βi为xi的均值,Si2为xi的方差,ni为样本长度,假设A0:β1-β2= 0,定义统计量t0为[31]:

设定信度α,查表得到临界值,比较t0与tα,当∣t0∣≥tα时,则接受假设A0。为避免任意选择样本长度造成突变点的漂移,应结合具体需要变动n值,综合检查结果的可靠性,n分别取4年、6年和8年。

(2)Mann—Kendall检验。在时间序列分析中,非正态分布数据的突变检验过程较为复杂,基于非参数检验的Mann-Kendall检测法很好地解决了这一问题,其计算简便,在突变检验分析中被广泛使用[30,32]。首先构造秩序列:

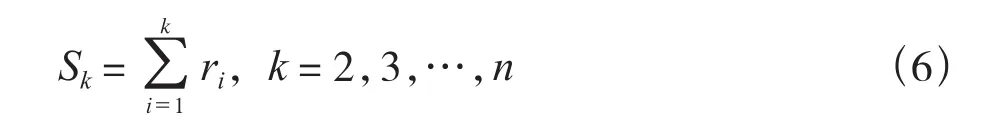

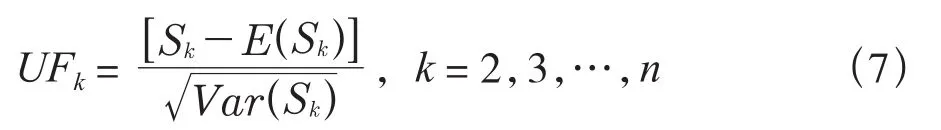

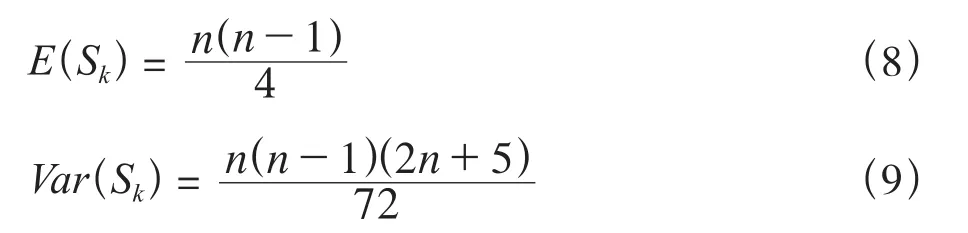

式(6)中:当xi>xj时,ri= 1,反之为0。在时间序列独立的假设下,定义UFk:

式(7)中:UF1= 0,E(Sk)、Va(rSk)分别是累计Sk的均值和方差,其计算公式为:

按时间序列x逆序xn,xn-1,…,x1,再次重复上述步骤,同时使UBk= -UFk,k=n,n- 1,…,1,UB1= 0。UF、UB两条曲线处于临界值内的交点即为突变点。

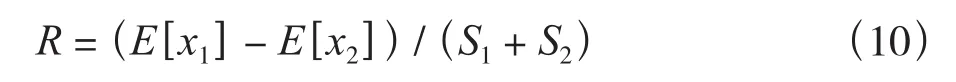

(3)Yamamoto检验。运用信噪比R来检验各个时段平均值的差异[30]:

式(10)中:E[x1]、E[x2]为x1、x2时段的平均值,S1、S2为x1、x2时段的方差。比较时段可根据需要设定,步长分别取4年、6年和8年,综合检查结果的可靠性。

3.1.4 空间自相关分析

空间自相关主要用于分析不同要素的空间关联性[9]。借助GeoDa工具,运用局部空间自相关分析东川区耕地利用形态指数的空间集聚特征及其地理分布[33],计算公式如下:

式(11)中:LMIi为局部莫兰指数;Xi、Xj分别为行政村i、j的耕地利用形态指数;为耕地利用形态指数的平均值;n为行政村个数;Wij为空间权重矩阵,以Rook邻接原则确定。

3.2 数据来源

东川区行政边界数据来源于中科院资源环境科学数据中心平台,东川区1989—2020年国民经济统计资料和2000—2020年乡镇农业年报均来源于东川区统计局,东川区2000—2020年农村经济收益分配统计资料来源于东川区农村合作经济经营管理站。

4 结果与分析

4.1 耕地利用形态变化及转型节点识别

4.1.1 显性形态指数变化及其突变点

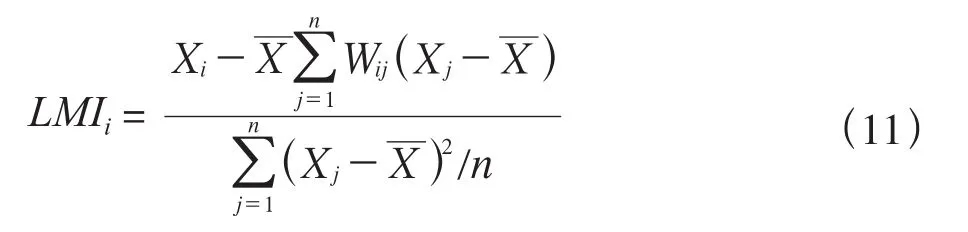

由图1可知,东川区耕地利用显性形态指数在1989—2020年整体呈现波动下降趋势,由0.22下降至0.02,其中1989—2005年下降较快,由0.22下降至0.05,2005—2007年呈现小幅度增长,2007年以后下降速度放缓。具体来看,东川区耕地数量与显性形态指数变化趋势一致,而粮经比则由0.07持续下降至0.01,表明东川区耕地数量在2007年后减少的趋势才有所放缓,同时收益高的经济作物种植面积不断扩大,耕地存在“非粮化”现象。

图1 1989—2020年东川区耕地利用显性形态指数变化Fig.1 Changes of cultivated land use explicit morphology index in Dongchuan District from 1989 to 2020

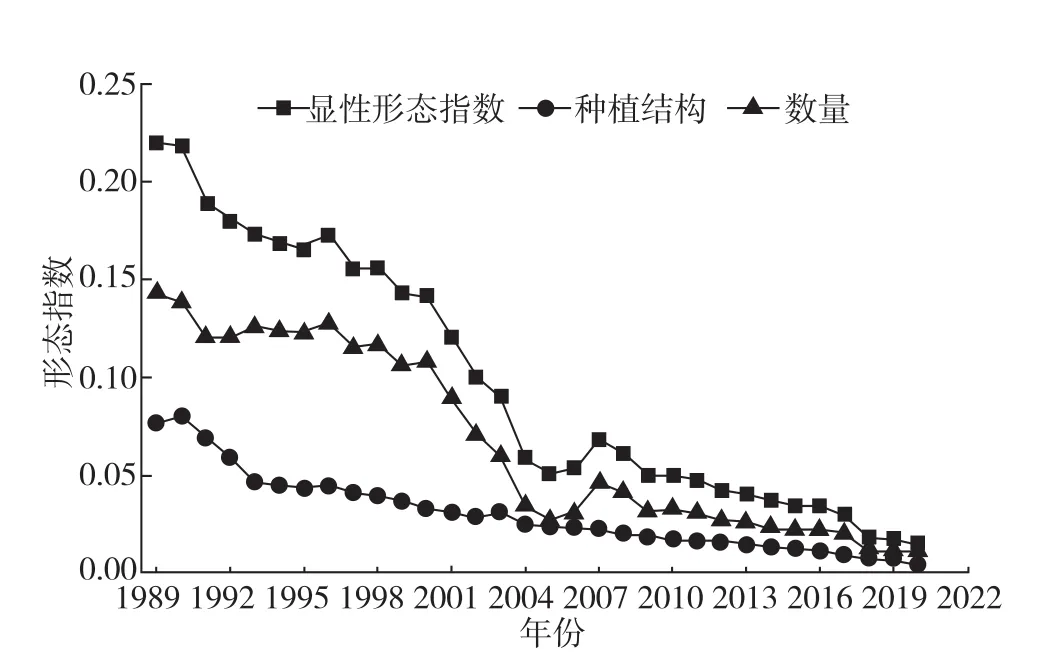

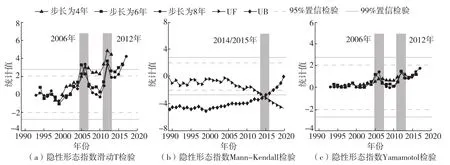

滑动T检验(图2(a))结果显示显性形态指数在2002年和2013年存在突变,均通过了0.01的置信度检验,其中2002年为强突变;由M-K突变检验(图2(b))结果可知,UF和UB在2004年存在一个交点,但并未通过显著性检验,说明显性形态指数在2004年的突变并不显著;Yamamoto检测(图2(c))结果显示显性形态指数在2002年存在突变,并通过了0.05的置信度检验。综合来看,1989—2020年东川区耕地利用显性形态指数突变发生在2002年左右。

图2 1989—2020年东川区耕地利用显性形态指数的突变点检测Fig.2 Mutant point detection of cultivated land use explicit morphology index in Dongchuan District from 1989 to 2020

4.1.2 隐性形态指数变化及其突变点

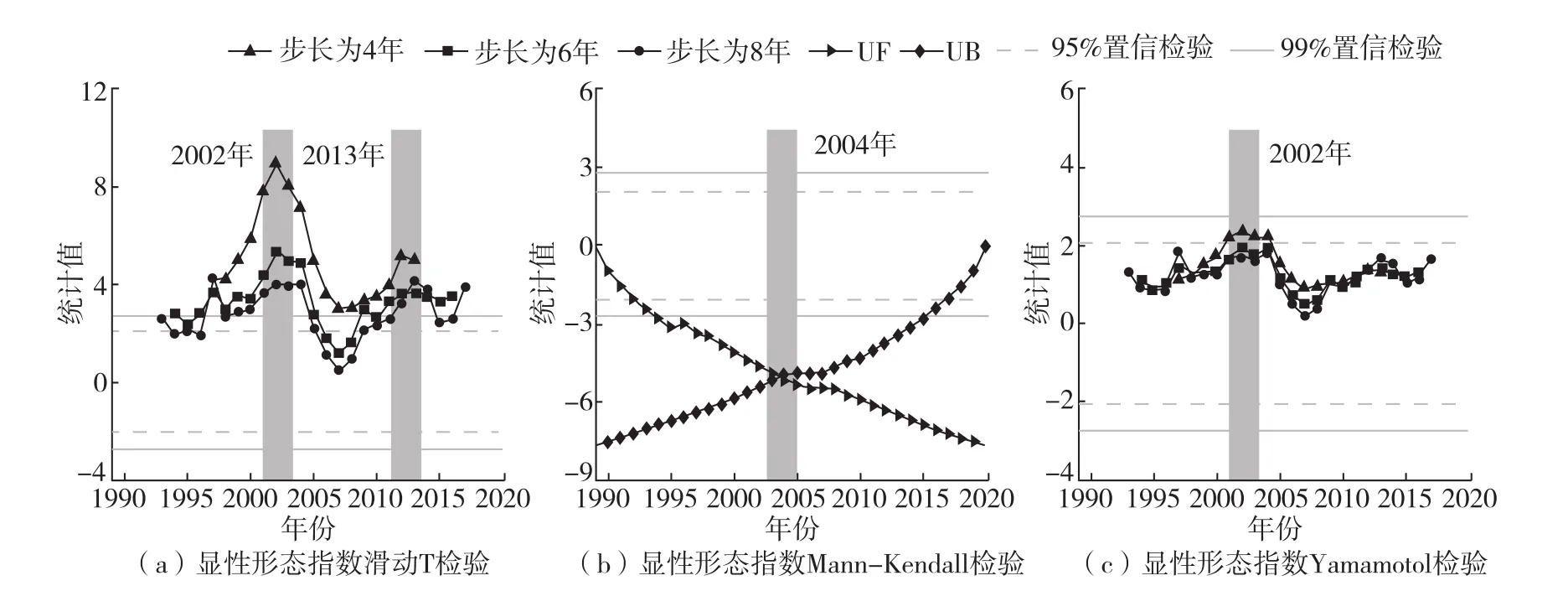

由图3可知,东川区耕地利用隐性形态指数在1989—2020年间整体呈现波动下降的趋势,由0.40下降至0.19,其中1989—2012年隐性形态指数波动较大,2012年后持续下降。具体来看,经济功能指数在1989—2016年间呈现不断增长的趋势,由0.01增至0.16,2016年以后缓慢下降至0.13;而社会功能和生态功能指数在这32年间均呈现下降的趋势,社会功能指数由0.26下降至0.01,生态功能波动幅度较大,由0.12下降至0.04。这表明随着经济水平提升,耕地要素投入水平增强,农业劳动力大量转移至二三产业,为农业规模化和集约化生产提供了条件,导致耕地经济功能出现大幅度提升而社会功能逐渐弱化的趋势。

图3 1989—2020年东川区耕地利用隐性形态指数变化Fig.3 Changes of cultivated land use recessive morphology index in Dongchuan District from 1989 to 2020

滑动T检验(图4(a))结果显示隐性形态指数分别在2006年、2012年左右存在突变,均通过了0.01的置信度检验,其中2012年为强突变;由M-K突变检验(图4(b))结果可知,隐性形态指数在2014—2015年存在一个突变,但并未通过显著性检验;Yamamoto检测(图4(c))结果显示隐性形态指数分别在2006年、2012年左右存在突变,但均未通过显著性检验。综合来看,1989—2020年东川区耕地利用隐性形态指数突变发生在2006年和2012年左右。

图4 1989—2020年东川区耕地利用隐性形态指数的突变点检测Fig.4 Mutant point detection of cultivated land use recessive morphology index in Dongchuan District from 1989 to 2020

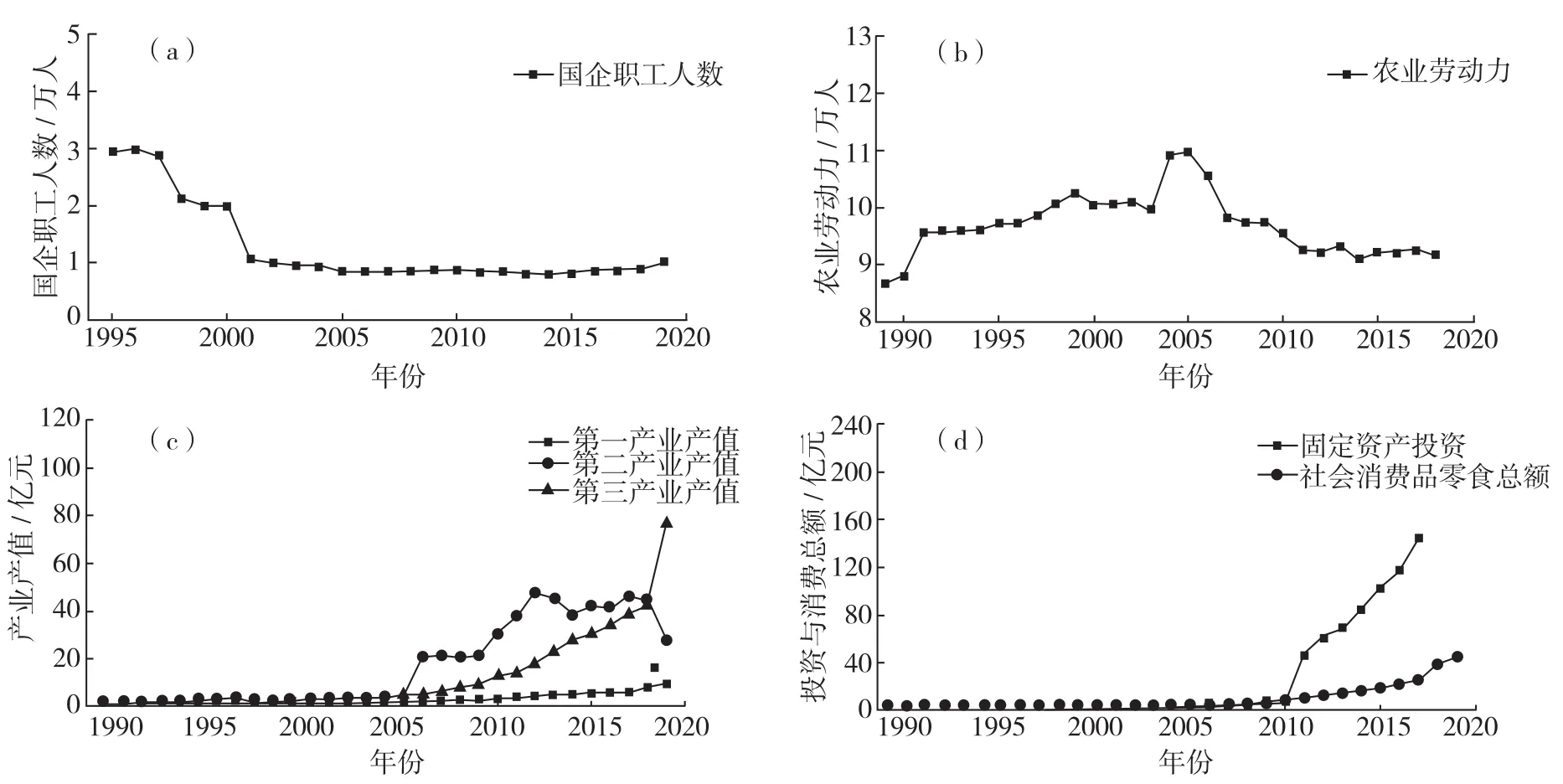

4.1.3 社会经济转型与耕地利用转型的适应性

选取国企职工人数、农业劳动力、一二三产业产值、固定资产投资总额等数据来反映东川区1989—2019年社会经济发展水平的变化。由图5(a)可知,20世纪末期东川矿产资源临近枯竭,采矿工人不断下岗,尤其是在2001年矿务局破产后,下岗人数达到顶峰,大量下岗工人回乡务农,农业劳动力在2002—2005年间出现突增(如图5(b)),导致农业人均耕地面积快速下降,显性形态指数正是在这一时期发生了突变,因此突变检测结果与东川区矿产资源枯竭后劳动力的转移过程具有一致性。

图5 1989—2020年东川区社会经济发展数据变化Fig.5 Changes of social and economic development data of Dongchuan District from 1989 to 2020

资源枯竭型城市的发展往往以政策为导向,矿产枯竭后东川急需寻找新的经济增长点。2004年云南省做出建设“东川再就业特区”的决定,给与优惠政策招商引资。如图5(c)所示,2006年东川区开始发展房地产业,第二产业产值增长迅猛,成为东川区的主导产业,产业结构比为8∶74∶18。2009年东川被列入国家第二批资源枯竭转型试点城市,每年获得2亿元的转型发展基金,并且成为云南省扩权强县试点城市。2012年东川第二产业下滑,第三产业依然保持增长,并于2019年超过第二产业成为东川区的主导产业,产业结构比为8∶25∶67。由图5(d)可知,东川区固定资产投资和社会消费品零售总额在2010年后增长加快,表明东川区在获得国家转型基金支持后投资和消费水平得到提升。因此隐性形态指数正是在产业调整和政策扶持的过程中发生了突变,突变检测结果与经济转型过程具有一致性。

上述结果表明耕地利用转型是一个复杂的过程,与一定的社会经济发展水平相适应,转型过程涉及乡村人口流动、产业结构调整、地域格局优化等方面。显性形态转型主要受农业劳动力转移的影响,隐性形态转型主要受产业结构调整的影响,产业结构调整是一个缓慢的过程,因而隐性形态转型滞后于显性形态转型。

4.2 耕地利用转型空间变化

4.2.1 耕地利用形态指数时空格局演变

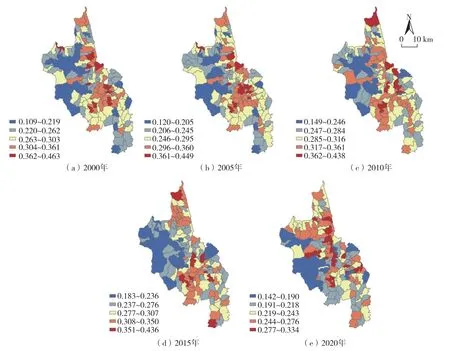

耕地利用形态指数时序变化为把握东川区耕地利用转型节点提供了基础,然而无法准确揭示区域内部耕地利用形态的空间分布特征。依据东川区耕地利用转型发生的时间节点,选取2000年、2005年、2010年、2015年和2020年5期数据分析耕地利用形态指数在转型前后的空间分布特征。

图6显示,东川区148个行政村的耕地利用形态指数区域差异明显,在转型前后均呈现东高西低的态势,与东川区地形格局基本一致,主要是由于东川中东部地区南北走向的低海拔狭长地带为干热河谷区,地势平坦、土壤肥沃、耕地资源丰富且分布集中,适宜农业规模化和集约化生产,耕地利用综合指数高值区多分布于此。具体来看,主要包括铜都镇、汤丹镇以及乌龙镇的部分低海拔村域,以上区域耕地资源丰富,经济发展较快,对农业生产技术、资金投入的支撑也比较强。而西部地区多山地,耕地稀缺且破碎化严重,制约农业生产与经济发展,耕地利用形态综合指数整体偏低。

图6 东川区耕地利用形态综合指数空间分布Fig.6 Spatial distribution of cultivated land use morphology comprehensive index in Dongchuan District

4.2.2 耕地利用形态指数空间集聚特征

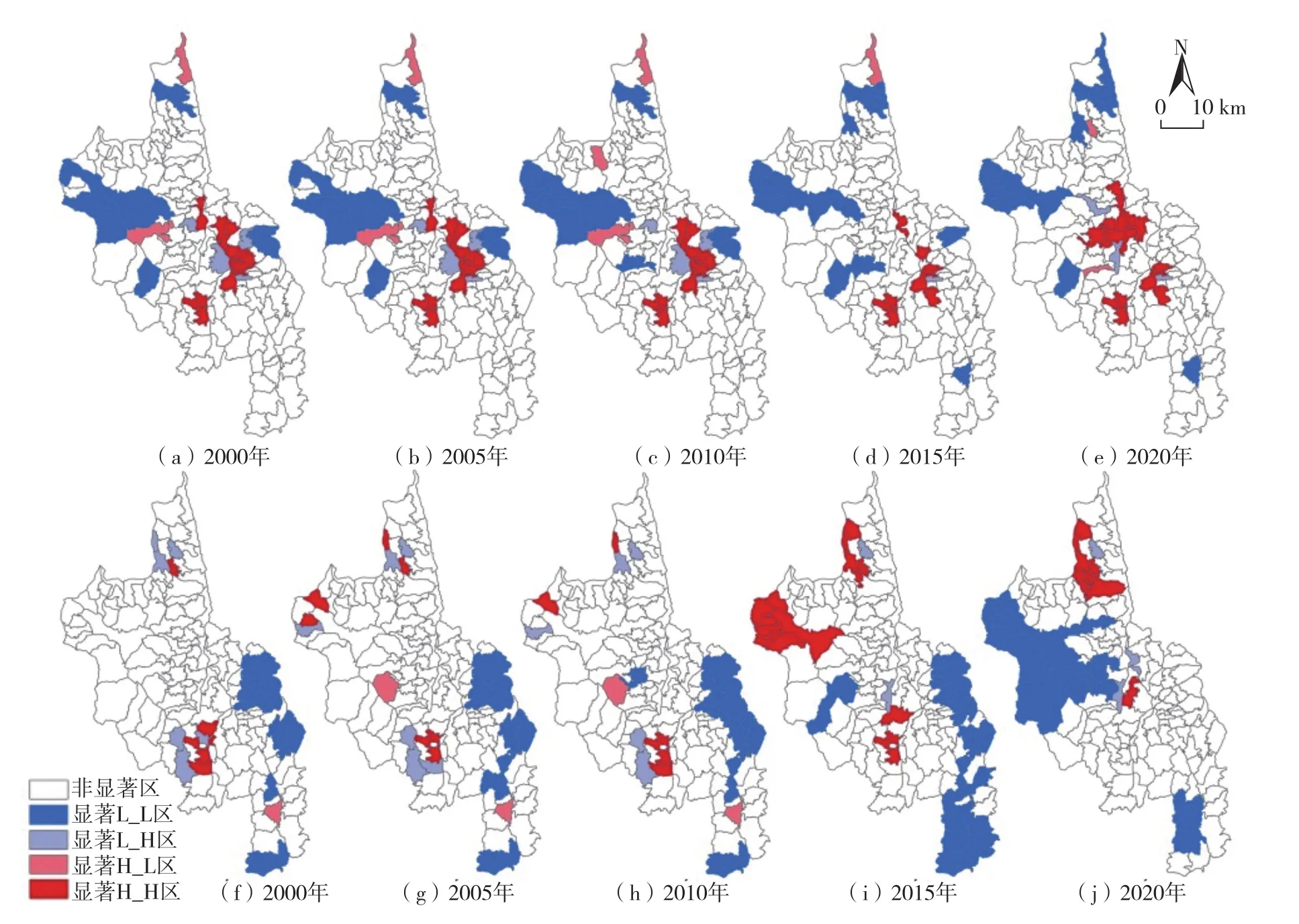

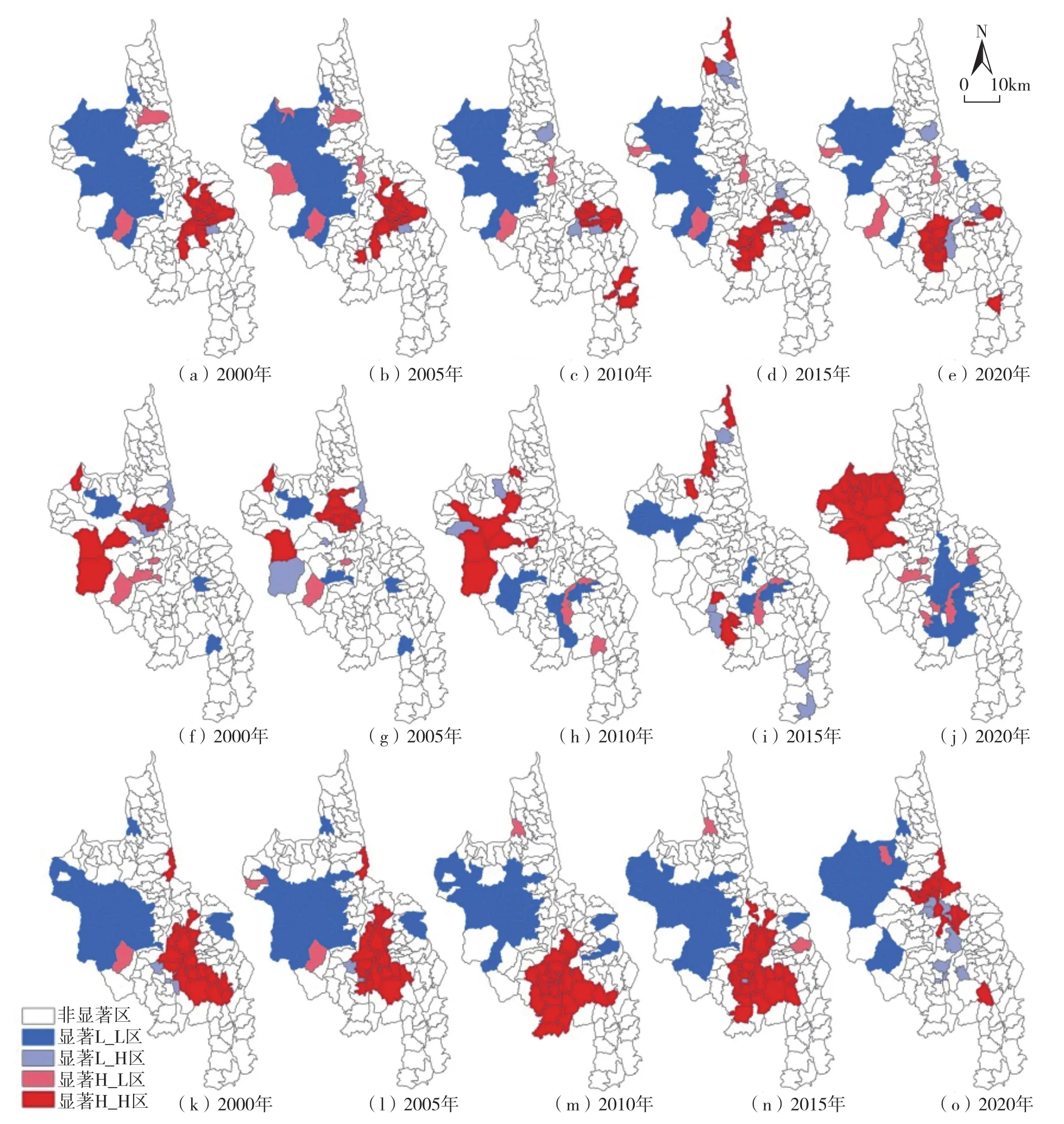

为进一步明晰耕地利用形态指数的空间集聚特征,使用LISA聚类图(图7、图8)进行局部空间自相关分析。整体来看,“H_H区”、“L_L区”数量多于“H_L区”、“L_H区”,东—西差异显著,耕地利用形态指数在转型后的集聚程度均有所变化。

图7 耕地利用显性形态指数LISA聚类图Fig.7 LISA cluster diagram of cultivated land use explicit morphology

图8 耕地利用隐性形态指数LISA聚类图Fig.8 LISA cluster diagram of cultivated land use recessive morphology

如图7(a)—(e)所示,显性转型前后耕地数量高值-低值区空间变化不明显。“H_H区”在2000—2015年集中分布于乌龙镇和铜都镇,2020年往北扩张至汤丹镇的低海拔村域。主要是由于以上区域耕地资源丰富,经济发展较快,农业劳动力大量转移至二三产业,因而土地垦殖率和人均耕地面积高于其他区域。“L_L区”在转型前后均集中分布在海拔较高的西北部和北部拖布卡镇的部分村域,主要是由于以上区域耕地本身稀缺,农业劳动力较多,因而垦殖率和人均耕地面积低于东部。

如图7(f)—(j)所示,显性转型前后耕地种植结构的空间变化十分显著。“H_H区”在2000—2010年零星分布于区域内,2015—2020年集中在东川北部舍块乡和拖布卡镇的部分低海拔村域,以上区域耕地均以粮食作物为主。“L_L区”在2000—2015年主要集中在阿旺镇西部和铜都镇东部的高海拔村域,2020年转移至东川西北部。虽然空间变化较大,但均分布在海拔2500 m以上的高寒山区。由于自然环境相对恶劣,生态环境脆弱,不适宜粮食种植,中药材、油牡丹、万寿菊等经济作物种植较为广泛。

如图8(a)—(e)所示,隐性形态转型前后耕地经济功能均呈现东南—西北聚集的态势,但空间集聚程度逐渐减弱。“H_H区”在2000—2005年集中分布于区政府所在地周边村域,2010年数量减少且在空间上有所收缩,2015—2020年逐渐向乌龙镇迁移。说明在经济发展初期,铜都镇由于耕地资源丰富、自然条件好、生产技术强,耕地产值和粮食产量都比较高。随着铜都镇二三产业发展,第一产业的投入份额降低,高值区逐渐转移至以农业发展为主的乌龙镇。“L_L区”在转型前后均分布于西北部高海拔地区,但在2000—2020年间数量逐渐减少。由于东西部地区自然条件和经济水平不同,耕地要素投入水平和生产能力在地理空间层面的差异较大,而“L_L区”在转型后范围缩小表明随着整个区域的快速发展,交通区位的改变,经济功能的空间分布趋于均衡。

如图8(f)—(j)所示:隐性转型前后社会功能呈现区域独立—群系增长的变化态势,空间集聚程度不断增强。“H_H区”在2000—2020年数量有所增加且逐渐向东川西北部聚集。2000—2015年“L_L区”在东川境内呈散列式分布,2020年数量增加且在铜都镇和乌龙镇部分村域形成聚集,社会功能空间分异增强。这是由于经济水平较差的西北部地区农业从业人员占比和地均劳动力承载量要高于经济发展较快的东部地区,因而社会功能更高。

如图8(k)—(o)所示,隐性转型前后生态功能均呈东南—西北聚集的态势,但空间集聚程度逐渐减弱。“H_H区”在2000—2015年多分布于铜都镇、乌龙镇和红土地镇部分村域,2020年后数量减少并向铜都镇北部和汤丹镇迁移。“L_L区”在转型前后均分布于东川西北部,2000—2015年主要集中在汤丹镇和舍块乡,2020年“L_L区”数量减少且主要集中在舍块乡和因民镇的部分村域。该结果表明东川区由于地形、气候、种植习惯偏好不同导致农田生物多样性指数和固碳能力在区域内的差异较大。地势平坦、热量充足的耕地适宜多样化种植,因而生态功能高于高海拔地区,生态功能空间集聚程度减弱也说明整个区域在朝着均衡化发展。

综合来看,东川区资源枯竭后社会经济转型过程中,农业劳动力、产业结构等社会经济要素引导了东川耕地利用转型。但由于地形所决定的耕地资源禀赋、经济发展水平对耕地利用形态指数空间分布特征有较大影响,耕地利用形态的空间格局整体是稳定的。这一点与付慧等[8]对于京津冀地区157个县域耕地利用形态指数空间分布与山地、平原地形格局一致的结果是相吻合的。

5 结论与建议

(1)突变点检测法和空间自相关方法的综合运用能够较好识别东川区耕地利用转型时间节点和空间变化特征,并揭示了矿产资源枯竭过程、社会经济发展与耕地利用转型之间的一致性和关联性。

(2)村域尺度的研究进一步揭示了地形对耕地利用转型产生的较大影响,耕地利用形态综合指数在转型前后均呈现东高西低的空间分布特征,与东川区地形格局基本一致。

(3)显性形态转型前后耕地数量的空间集聚特征变化不明显,种植结构变化较大,但低值区始终集中在高寒山区;隐性形态转型前后经济与生态功能指数均呈现东南高、西北低的态势,空间集聚程度在转型后均有所降低,表明二者在区域内朝着均衡化发展。而社会功能则表现为西北高、东南低的特征,且转型后集聚程度有所提升,表明其在整个区域的空间分异性增强,随着社会经济发展,耕地利用社会功能的区域差异将越加明显。

(4)针对前述的耕地利用转型特征,提出耕地可持续利用建议:①东川区在进行耕地利用、管理与保护的过程中,应充分考虑自然地理特征、经济发展水平与耕地利用转型的联系,引导耕地朝着高效、绿色利用转型;②结合区域自然地理特征因地制宜发展高原特色农业,在地势平坦的干热河谷地带发展冬季农业,鼓励农作物多样化种植,在偏远山区退耕还林还草,发展特色林果业和生态农业,提升耕地经济与生态功能;③加快河谷热区农田水利设施建设,改变“靠天吃饭”的局面,进一步提升耕地经济和生态功能;④加强耕地利用政策支持,尤其是加大城镇化、社会经济发展中所积累的资金、管理、技术、人才等回流农业生产的力度,稳定和提高耕地产出效率,保障区域粮食安全,促使耕地利用的社会功能进入稳定发展阶段。