土地利用对碳排放影响的作用机制和传导路径分析

——基于结构方程模型的实证检验

张 苗,吴 萌

(1.山东农业大学经济管理学院,山东 泰安 271018;2.湖北经济学院会计学院,湖北 武汉 430205)

1 引言

气候变化是人类面临的最严峻挑战之一。工业革命以来,人类活动燃烧化石能源、工业过程以及农林和土地利用变化排放的大量CO2滞留在大气中,是造成气候变化的主要原因[1]。从1750年至2011年,因化石燃料燃烧和水泥生产释放到大气中的CO2排放量为375 GtC,因毁林和其他土地利用变化估计已释放了180 GtC[2],若要实现《巴黎协定》1.5℃的全球控温目标,需要在2050年左右达到碳中和[1]。不论是减少排放源还是增加吸收汇,土地资源都扮演着重要角色[3],土地调控碳减排是在基础层面推动碳中和目标实现的重要手段。以控制非能源活动温室气体排放和增加碳汇以减缓气候变化为出发点,构建土地利用对碳排放影响的理论框架,准确表达土地利用对碳排放影响的作用机制和传导路径,能够充分发挥土地科学在中国经济低碳转型和生态文明建设中的作用,为建立土地调控碳减排政策体系提供理论依据,助力“双碳”和控温目标的实现。

已有研究对土地利用和碳排放之间的关系进行了大量探讨,主要包括两大方向:一是自然生态系统层面探讨土地利用对植被碳储量和土壤碳储量的影响[2-7];二是经济社会系统层面探讨土地利用对广义碳排放的影响[8-9]。事实上,经济社会系统下的土地利用碳排放过程和机制远比自然生态系统下的复杂,表现在土地利用对碳排放的影响往往通过其他因素传达,而碳排放的影响因素较多且互相之间产生联系。学者们尝试从城市用地扩张[10-12]、城市空间用地布局[13]、土地集约利用[14]、土地利用结构变化[15]、土地利用强度差异[16]、土地城镇化和土地财政[17]等视角对土地利用和碳排放的因果关系进行了广泛探讨;也有学者基于系统动力学视角模拟了不同政策方案下土地利用对碳排放的影响[3,18],以及基于空间视角探讨了土地利用与碳排放的时空耦合关系[19]。但存在如下不足:一是未能区分自然生态系统和社会经济系统两个层面土地利用对碳排放影响的不同作用机制;二是基于某项土地利用活动与碳排放的直接关系视角,采用一般处理因果关系的模型未将土地利用通过其他因素间接影响碳排放的中间机制考虑在内,影响了研究结论的精确性和信服力。基于此,本文的边际贡献主要在于:借助结构方程模型识别不同系统层面土地利用对碳排放影响的作用机制,刻画土地利用对碳排放影响的中间机制,有效区分土地利用对碳排放影响的直接效应和间接效应,细化社会经济系统下的土地利用碳排放效应研究。

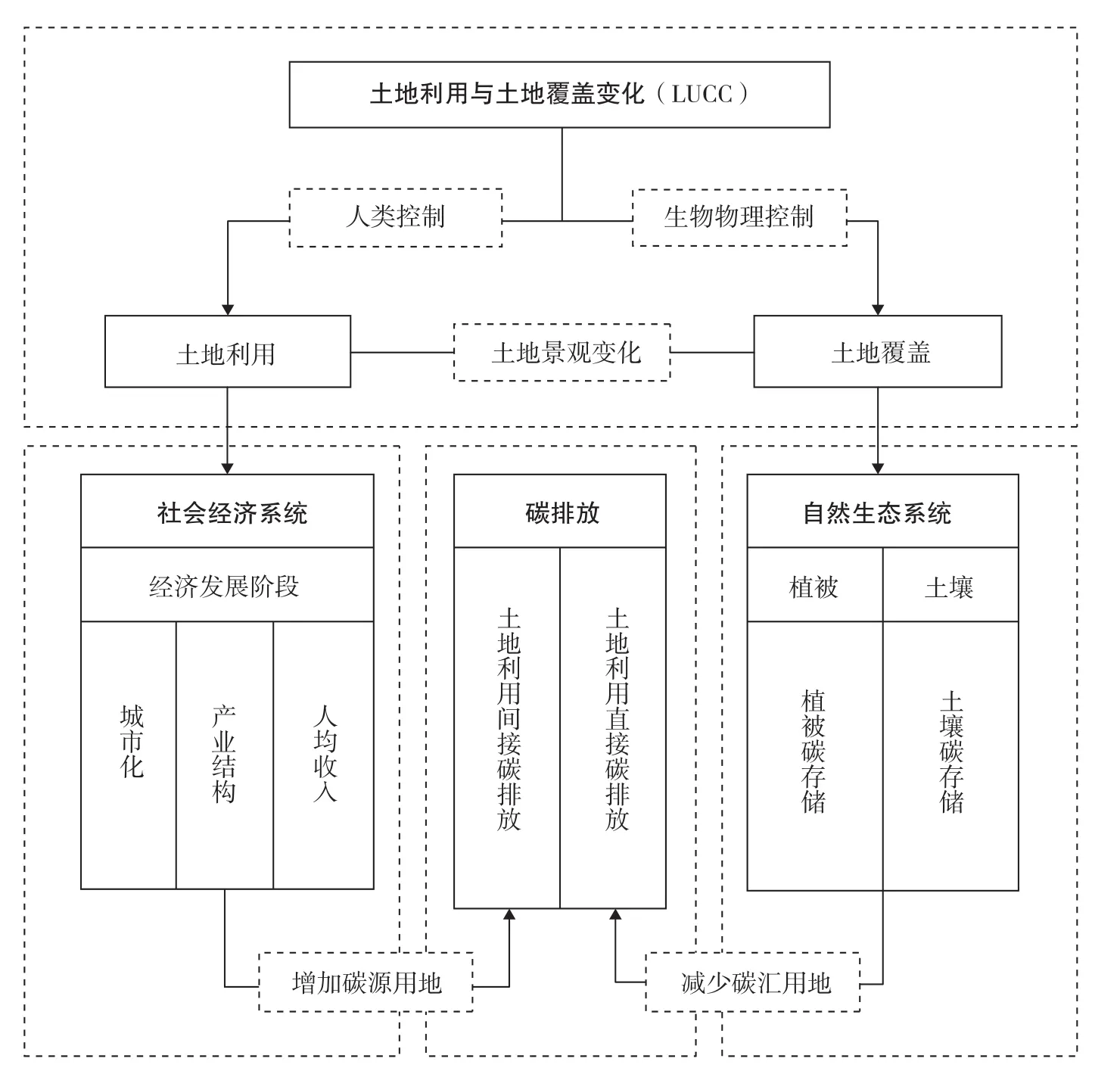

2 理论框架构建

土地利用与土地覆盖变化(Land Use and Land-Cover Change, LUCC),是构建人类活动和环境变化之间的中心环节,是人地关系的集中体现。基于土地利用/土地覆被变化碳排放机理[2],结合国内外学者研究[6,8],可将与土地利用相关的碳排放分为三类:一是自然状态下植被和土壤的碳循环,假设不存在人类活动的干预,整个自然生态系统可以维持碳循环平衡;二是人类的土地管理经营活动导致第一种碳排放的加快或减慢,如森林采伐,植树造林,水土保持等,定义为土地利用直接碳排放效应;三是人类在土地载体上生产和生活而导致的碳排放,是土地所承载的其他因素碳排放,定义为土地利用间接碳排放效应。其中,土地利用对碳排放的直接效应对应于土地利用变化对土壤碳储量和植被碳储量的影响,属于自然生态系统层面,社会经济系统层面的土地利用间接碳排放效应复杂且呈现多样化,主要原因归结为土地利用与社会政治经济因素密切相关[8-9],具体分析如下。

一国的人均碳排放水平主要受到经济发展阶段、能源资源禀赋、技术因素以及消费模式等社会经济驱动因子的影响,其中经济发展阶段主要体现在城市化水平、产业结构和人均收入上[1]。土地利用方式、规模、结构和强度与城市化、产业结构和人均收入密切相关,因此,土地利用对碳排放的间接影响主要表现在通过影响经济发展阶段的构成因子来影响碳排放,具体表现如下。一是,加快城市化进程影响碳排放。与城市化相伴随的一个重要土地利用现象是农地非农化,即农用地转为非农用地,农地非农化不仅会造成因土地利用类型转变而减少碳汇形成土地利用直接碳排放效应[20],也会导致农村大量的劳动力剩余,使得越来越多的农民离乡背井涌入各个城市打工,大大加快我国的城市化进程,城市化过程中大量的人口聚集和产业发展在一定程度上促进了碳排放。二是,引导产业结构升级影响碳排放。在现有的碳排放影响因素的研究中,几乎国内外所有学者都将产业结构纳入碳排放影响因素的考虑之中,并认为产业结构升级是减少碳排放的有效措施之一[21]。土地出让政策作为政府宏观调控的一种重要手段,对产业结构的影响在宏观上表现为调节二三产业用地比例,适度降低第二产业用地比例和增加第三产业用地比例,进而调整二三产业结构,促进产业结构升级[22];微观上对一些处于低级产业链上具有较低利润率且碳排放较高的企业形成门槛效应,同时,客观上会使地价升高,倒逼一部分企业进行技术转型和产业升级,向低能耗、低排放的经济发展方式转变,难以转型的企业则选择迁出本地区,形成挤出效应,最终促进地区的产业结构升级,进而影响碳排放。三是,促进经济增长影响碳排放。在经济增长过程中,土地不仅仅简单作为经济活动的载体,更是直接和间接作为驱动地方经济增长的工具[23]。根据土地报酬递增递减规律,在达到报酬最高点之前,单位面积土地上投入的资本和劳动力越多,获得经济产出越高,也即土地利用开发强度越大,对经济增长贡献越高。我国还处于经济发展的存量积累阶段,经济增长对碳排放的影响主要体现在生产投资和基础设施投入带动的资本存量累积的碳排放[1]。在我国当前发展阶段,高经济增长伴随着高碳排放[24]。

综上分析,本文认为土地利用对碳排放的影响分为直接效应和间接效应,直接效应为土地利用变化在自然生态系统中引起的土壤和植被碳储量的增减,实际表现为碳汇用地的减少,促进了土地利用直接碳排放;间接效应为土地利用在社会经济系统中通过影响城市化、产业结构和经济增长等碳排放的影响因素而对碳排放发生作用,实际表现为碳源用地的增加,促进了土地利用间接碳排放。土地利用对碳排放影响的理论框架图见图1。

图1 土地利用对碳排放影响的理论框架分析图Fig.1 The theoretical framework of land use impact on carbon emissions

3 实证分析

3.1 研究方法与变量选取

结构方程模型是基于传统分析技术来处理多因素因果关系的一种定量研究方法,其中的因子分析引入了潜变量的思想,路径分析则实现了在模型中可同时引入多个因变量,能够解决在经济、管理等研究中传统的方法不能很好解决多个原因、多个结果的关系或不可直接观测的潜变量等问题[7],故本文采用结构方程模型分析土地利用碳排放效应的传导机制。

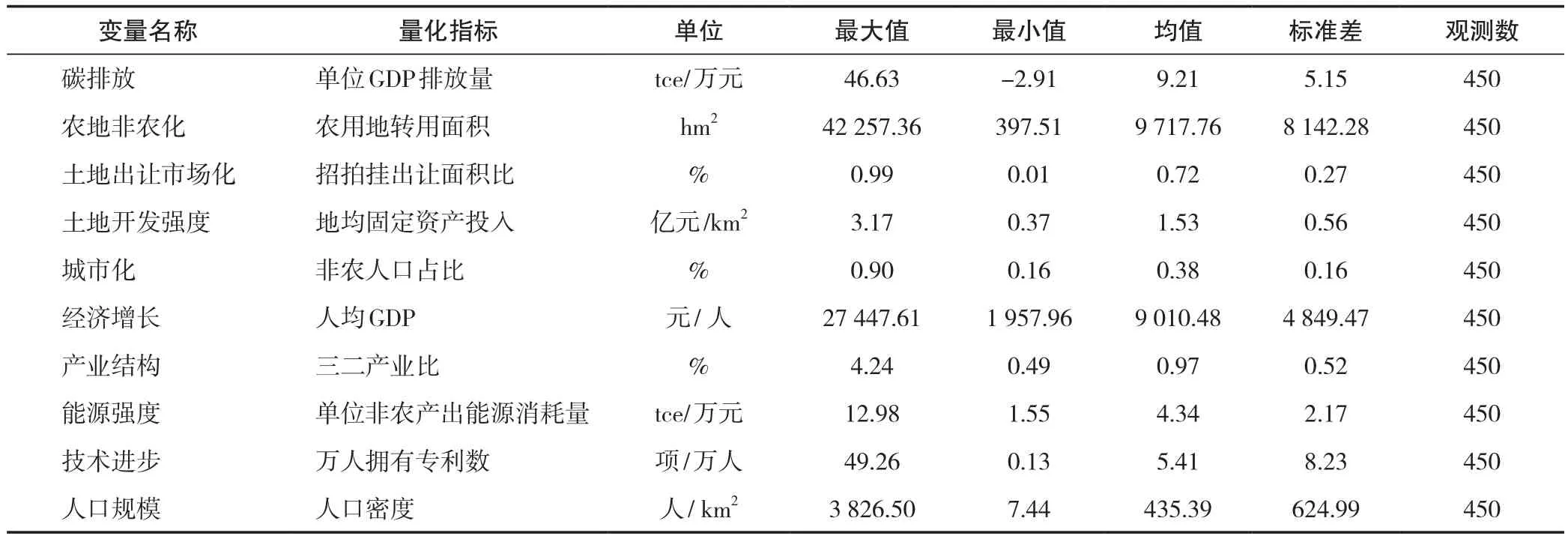

土地利用是一个不可直接观测到的复杂的“潜变量”,根据前文理论分析和土地利用/土地覆被变化碳排放机理,对于土地利用的观测变量,选择“农地非农化” “土地出让市场化” “土地开发强度”三个量化指标,遵循土地利用类型转变—非农用地进入市场—如何进行开发利用的层层递进逻辑,包含土地利用覆被变化的直接碳排放效应和土地管理方式改变的间接碳排放效应,保证构建土地利用碳排放效应传导机制结构方程模型的全面性和科学性。划拨和出让是建设用地供应的主要方式,划拨更多的体现土地的社会效应,对碳排放造成的影响本文归为农转非过程中土地利用对碳排放的直接影响,土地出让具有政府干预和市场机制调节的双重性,可以主观性的平衡调节土地利用的经济效应、社会效应和环境效应,对碳排放的影响本文归为非农用地进入市场对碳排放造成的影响。农地非农化采用农用地转用面积量化,土地出让市场化借鉴姜旭等[22]的做法,采用国有建设用地招拍挂出让面积与总出让面积的比值,土地开发强度采用单位建成区面积固定资产投资额。

对于碳排放,观测变量选取碳排放强度。其中,碳排放采用城市温室气体核算工具进行核算(工具核算方法详见:https://ghgprotocol.org/calculation-tools.),核算范围包括城市中的能源活动、工业生产过程、农业活动、土地利用变化和林业,以及废弃物处理所引起的温室气体排放,总排量为净排放量,是一个省份碳源和碳汇的加总。

对于碳排放影响因素,借鉴ALLER等[25]综合的近期大量关于CO2排放决定因素文献的研究结果,选择经济增长、城市化、产业结构、能源强度、技术进步和人口规模等作为本文碳排放的影响因素。理由如下:其中,经济增长、城市化和产业结构对碳排放的影响在理论框架构建中已经叙述,不再重复;较高的能源强度意味着较低的能源利用效率,对碳排放产生促增作用;科技是第一生产力,技术进步能够有效带动节能减排技术的提高达到减少碳排放的效果;人类活动是导致气候变暖的最根本原因,更多的人口意味着更多的碳排放。上述所有指标含义见表1。

表1 变量说明与指标描述性统计分析Tab.1 Variable description and descriptive statistical analysis of indicators

3.2 数据来源与指标描述性统计分析

基于数据的可得性和口径一致性,本文采用数据序列为2004—2018年共计15年的我国30个省级行政区(省、直辖市、自治区)的面板数据作为研究样本,其中西藏、香港、澳门和台湾因能源平衡表缺失导致碳排放数据无法测算,故剔除。数据来源主要包括《中国统计年鉴》(2005—2019年)、《中国能源统计年鉴》(2005—2019年)、《中国国土资源统计年鉴》(2005—2018年,2020年)、《中国城市统计年鉴》(2005—2019年)、《中国城市建设统计年鉴》(2006—2018年)等。个别指标存在少数年份数据缺失,采用移动平均法补齐缺失值。以货币计量的变量均以1995年价格指数为基期,消除价格影响。上述各变量描述性统计值见表1。

3.3 模型调试与设计

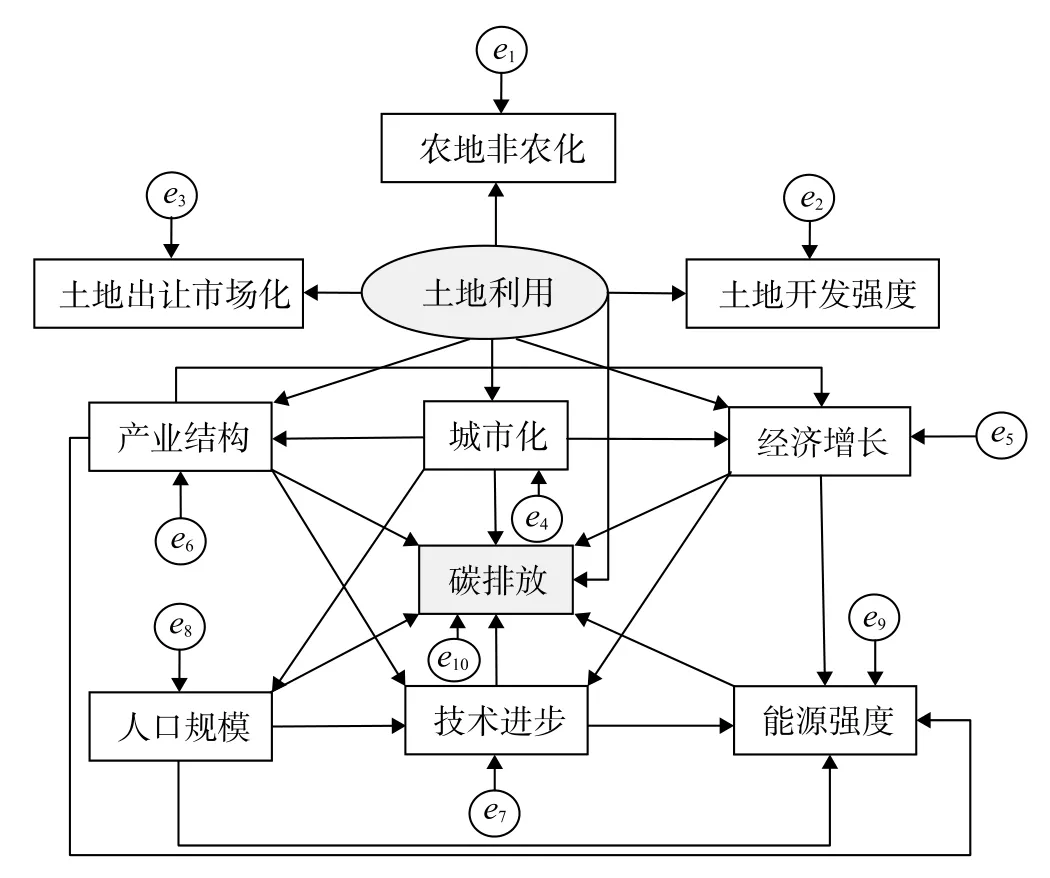

依据理论所建的模型并不一定是正确的,因此需要对设定的模型进行调试,运用AMOS 21.0软件,采用极大似然估计的方法,对构建的结构方程模型进行调试和估计。在模型调试过程中,遵循“增减”两个原则:“增”,增加各变量之间的相关关系来提高模型的拟合度,选择的原则是MI值比较大的路径,如果增加路径卡方值出现明显降低和各拟合指数出现明显上升,表明修正有意义[7];“减”,结合经济现实删除路径系数不显著的变量,如果存在多个系数不显著的情况,则先删除最不显著的路径并继续进行回归。变量之间相互影响是既存的学术事实,按照单向影响建立的理论模型在实际运行中并未报错,且模型优化建议没有双箭头提示,因此变量之间按照单向影响处理。同时,考虑到变量方差之间存在的合理共变关系,增列e1与e4、e1与e7、e1与e9、e2与e7、e3与e4、e3与e6、e3与e7、e3与e9、e5与e8共计9组共变关系,有效降低模型的卡方值,且不违背理论假设。得到结构方程模型图如图2所示,其中箭头代表影响方向(未列出变量方差之间的共变关系),结构方程评价指标如表2所示。

图2 土地利用对碳排放影响的作用机制和传导路径的结构方程模型图Fig.2 Structural equation model of the mechanism and transmission path of land use impact on carbon emissions

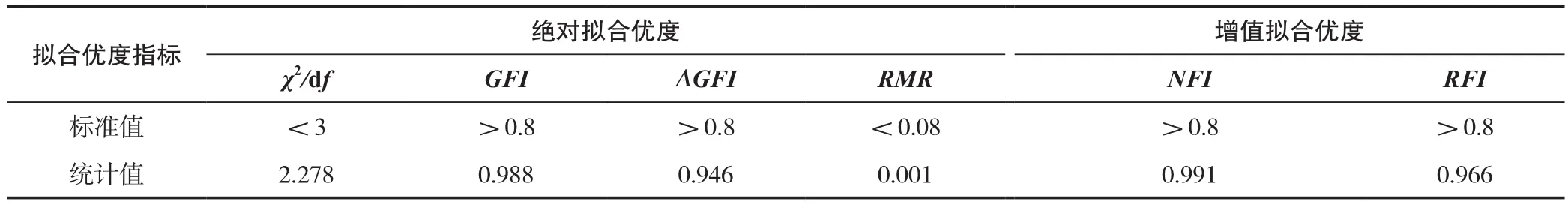

表2 结构方程评价指标值Tab.2 Evaluation index value of structural equation

由表2结构方程评价指标值可知,不论是绝对拟合度还是增值拟合度的统计值都在标准值合理范围之内。同时模型估计结果的渐进残差均方和平方根(RMSEA)为0.033,小于标准值0.05,模型规准适配指数(NFI)为0.991、比较适配指数(CFI)为0.995,均大于标准值0.9,表明模型的适配度较好。综上,认为本文建立的结构方程模型估计结果较好。

3.4 模型结果分析

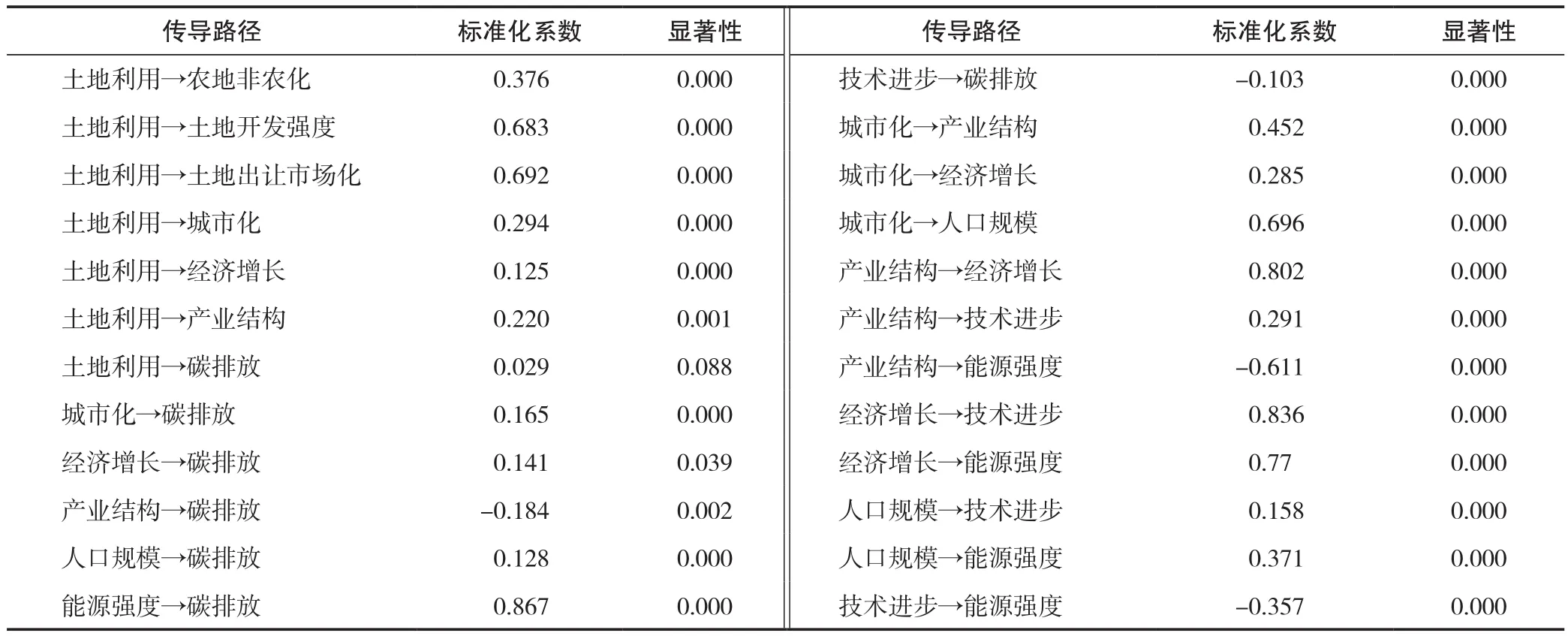

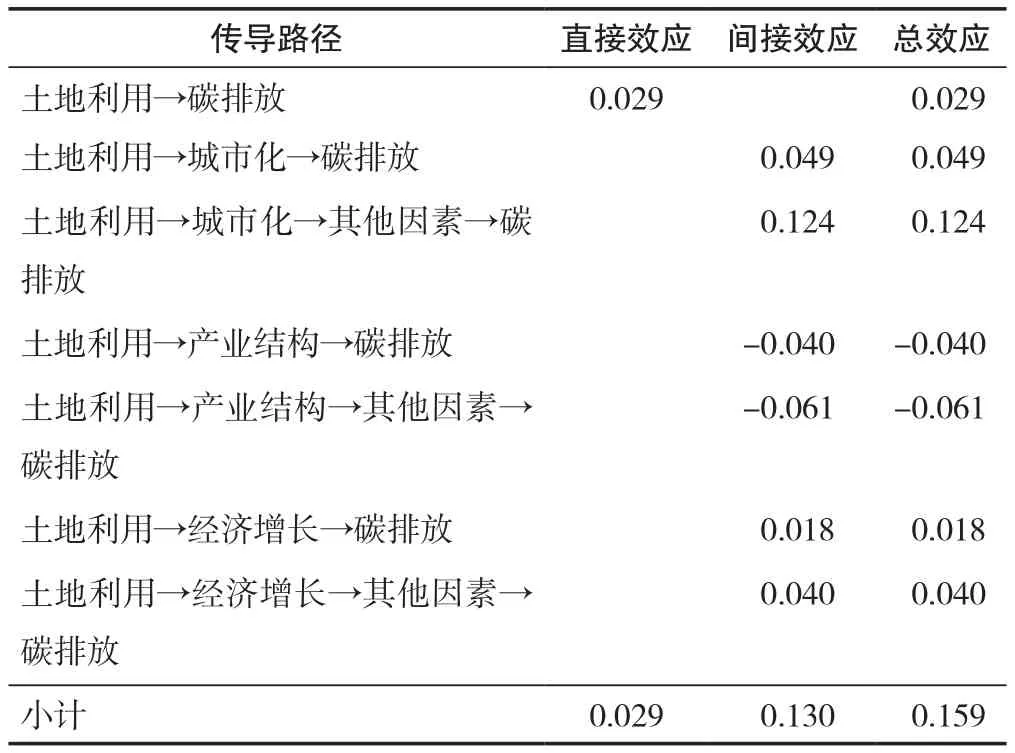

在确定最终的路径模型后,计算路径系数并分解土地利用对碳排放作用的直接效应和间接效应。表3为结构方程模型传导路径系数结果,据此测算出土地利用对碳排放影响的直接效应、间接效应和总效应,如表4所示。

表3 结构方程模型路径系数估计结果Tab.3 Coefficient estimation results of the structural equation model path

表4 土地利用对碳排放影响的传导路径和影响效果分解Tab.4 The transmission path and decomposition of land use impact on carbon emissions

从土地利用的观测变量标准化系数显著性来看,农地非农化、土地开发强度和土地出让市场化都是土地利用对碳排放产生影响的有效方式;从标准化系数大小来看,土地开发强度和土地出让市场化相较于农地非农化具有更强的土地利用碳排放效应。从碳排放影响因素的标准化系数显著性来看,城市化、经济增长、人口规模和能源强度等对碳排放均具有显著的促进作用,而产业结构和技术进步对碳排放具有显著的抑制作用,除经济增长在5%水平上显著外,其他因素均在1%水平上显著,意味着经济的高速增长、城市化进程的加快、较高的能源强度以及不断增长的人口等都会带来更多的碳排放,而产业结构优化调整和技术进步则会起到减少和抑制碳排放的效果,与前文理论分析和已有研究结论相一致[25]。

从直接效应来看,土地利用对碳排放直接效应标准化系数为0.029,在10%水平上通过检验,表明土地利用水平提升1个标准单位,将直接促进碳排放增加0.029个标准单位。

从间接效应来看,路径一:土地利用通过城市化间接作用于碳排放,促进碳排放的间接效应为0.173标准单位。包括土地利用→城市化→碳排放(效应值:0.049)和土地利用→城市化→其他因素→碳排放(效应值:0.124)两种路径,其中其他因素包括产业结构、经济增长、人口规模、技术进步、能源强度等。路径二:土地利用通过产业结构间接作用于碳排放,抑制碳排放的间接效应为0.101标准单位。包括土地利用→产业结构→碳排放(效应值:-0.040)和土地利用→产业结构→其他因素→碳排放(效应值:-0.061)两种路径,其中其他因素包括经济增长、技术进步、能源强度等。路径三:土地利用通过经济增长间接作用于碳排放,促进碳排放的间接效应为0.058标准单位。包括土地利用→经济增长→碳排放(效应值:0.018)和土地利用→经济增长→其他因素→碳排放(效应值:0.040)两种路径,其中其他因素包括技术进步、能源强度等。从整体上来看,土地利用对碳排放总的间接效应为0.130个标准单位,表现为促进作用。从三条路径分开来看:(1)从作用方向上,土地利用通过城市化、经济增长对碳排放的间接效应表现为促进作用,通过产业结构对碳排放的间接效应则表现为抑制作用;(2)从作用大小上,土地利用通过城市化对碳排放影响作用最大,经济增长最小;(3)每条路径都包括土地利用通过城市化、产业结构和经济增长直接影响碳排放和通过城市化、产业结构和经济增长再到其他碳排放影响因素间接影响碳排放两条主要传导路径,且后者的影响效应明显大于前者,一方面证实了本文选取的碳排放影响因素的准确性和稳健性,另一方面说明土地利用能够影响碳排放主要借助于城市化、经济增长、产业结构、能源强度、技术进步和人口规模等因素对碳排放具有显著作用以及他们之间的相互影响关系。

总体来看,一是土地利用的直接碳排放效应和间接碳排放效应均表现为正向作用,总效应为两者之和,量化为土地利用水平提升1个单位,将促进碳排放0.159个标准单位;二是土地利用间接碳排放效应是直接碳排放效应4.5倍效果,意味着土地利用对碳排放的影响更多的表现为间接效应。

4 结论与启示

准确解读土地利用对碳排放影响的作用机制和传导路径,有助于为土地调控碳减排方案制定提供科学依据。本文采用2004—2018年共计15年30个省(自治区、直辖市)的面板数据,遵循“土地利用类型转变—非农用地进入市场—如何进行开发利用”层层递进的逻辑,选取农地非农化、土地出让市场化、土地开发强度作为土地利用的观测变量,将土地利用、碳排放影响因素和碳排放置于结构方程模型中,刻画土地利用对碳排放影响的作用机制和传导路径,并有效区分土地利用对碳排放的直接影响和间接影响,得出研究结论如下。

(1)农地非农化、土地出让市场化和土地开发强度是作为土地利用对碳排放影响的有效观测变量,土地利用对碳排放影响的总效应表现为正向促进作用,量化为土地利用水平提升1个单位,将促进碳排放增加0.159个标准单位。

(2)土地利用对碳排放的直接效应为0.029个标准单位,间接效应为0.130个标准单位,土地利用间接碳排放效应是直接碳排放效应的4.5倍效果,表明土地利用对碳排放的影响更多的表现为间接效应。

(3)土地利用通过城市化、产业结构和经济增长三条路径对碳排放产生间接影响,其中,通过城市化和经济增长对碳排放表现为间接促进效应,影响大小分别为0.173和0.058个标准单位,通过产业结构对碳排放表现为间接抑制效应,影响大小为0.101个标准单位。

上述研究结论有效厘清了土地利用对碳排放影响的作用机制和传导路径,比较了土地利用对碳排放影响的直接效应和间接效应大小,为政府决策者提供了通过土地调控来促进碳减排的政策启示,具体如下。

首先,从促增碳排放层面,土地利用对碳排放影响的总效应表现为促进作用,因此,减少土地利用对碳排放的促进作用为政策发力点。在减少土地利用直接促增碳排放效应上,可采取通过国土空间优化增加生态系统碳汇能力、加快推进生态保护红线划定和自然保护地整合优化等工作减少土地利用对土壤和植被碳储量的影响;在减少土地利用间接促增碳排放效应上,采取用地准入、土地规划、供地计划、土地税收等调控手段,对土地利用方式、规模、强度、结构进行调控,以此减少农地非农化和土地开发强度通过城市化和经济增长两大因素对碳排放的间接影响。

其次,从抑制碳排放层面,土地利用对碳排放的影响更多的表现为间接效应,而土地利用引导产业结构调整对碳排放表现为抑制效应,且土地出让市场化是土地利用观测变量中作用效果最大的指标,因此,提高土地出让市场化程度,引导产业结构调整,推动产业结构升级,将有效服务于土地要素市场化改革和双碳目标,带来土地利用的正向连锁反应。

最后,土地调控碳减排是在基础层面推动碳中和目标实现的自然资源管理有效应对策略,而碳中和是一项系统的工程,只有市场经济措施(碳税、碳交易)、能源结构调整和产业结构升级以及技术层面(碳捕获与碳封存技术,CCS)等手段多管齐下,才能实现控制全球气候变化的人类命运共同体大计。