日本东京大学藏《尚书注疏》考论

曹子男

(扬州大学文学院,江苏 扬州 225002)

1 藏本简介

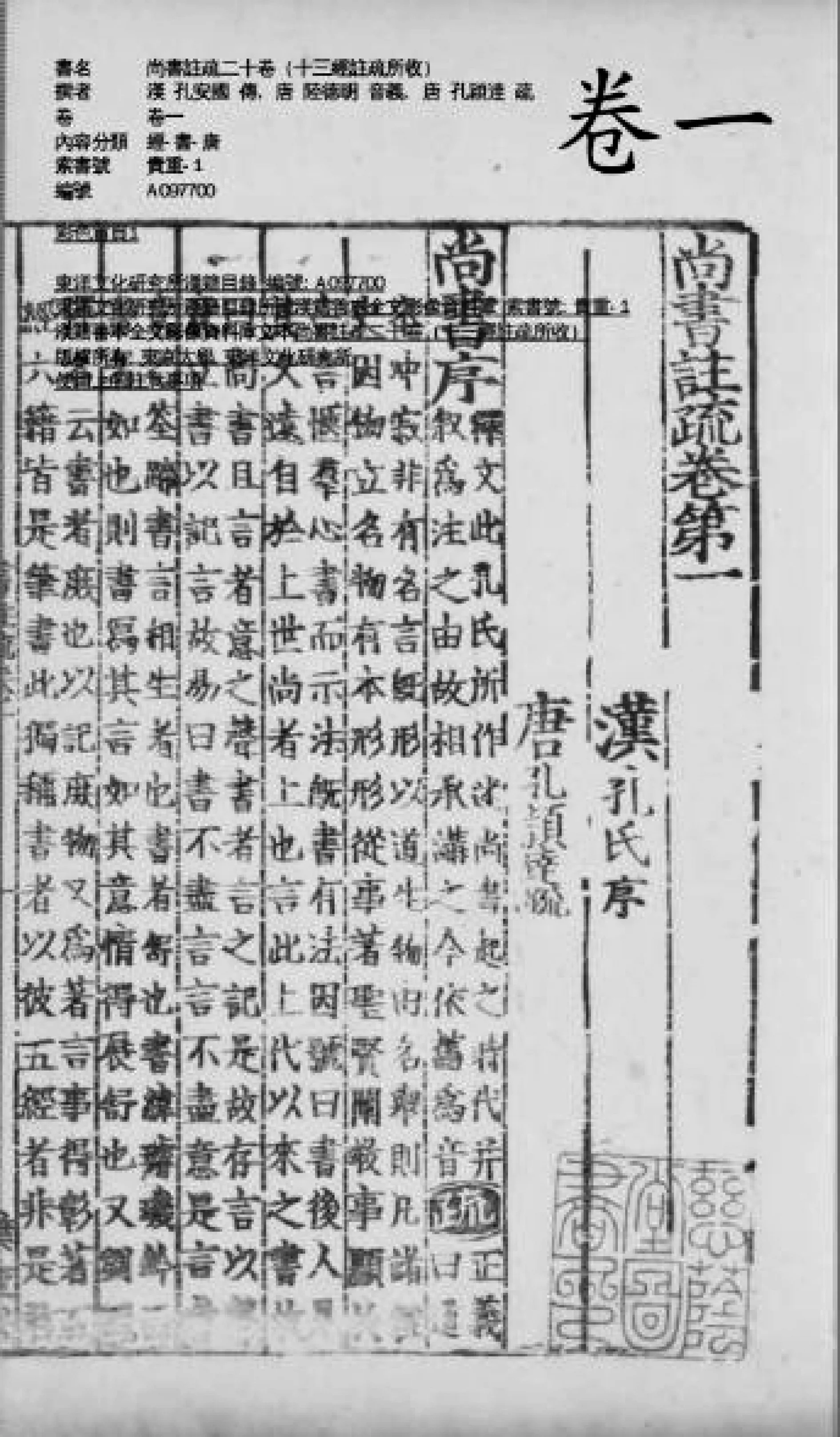

日本东京大学东洋文化研究所藏古本《尚书注疏》二十卷(汉籍善本全文影像资料库,编号A0977700),书衣有标签“东方文化学院No.3038”,高约25厘米,宽约15厘米。字墨总体清楚,纸张完好,书品较佳,东京大学图书馆索书号标明“贵重1”字样。

该藏本每卷首开左半页天头接近中缝处,钤有“东方文化学院东京研究所图书之印”篆刻方印,各卷每开页中缝天头处均钤有“东洋文化研究所图书”篆刻方印(见图1)。这两枚藏书印和书衣标签表明该本在日本流动的情况,即先为东方文化学院东京研究所收藏,后归东京大学东洋文化研究所。东方文化学院系1929年4月日本外务省利用“庚子赔款”设立的以中国为研究对象的研究机构,下设东京、京都两个研究所。东京研究所于1948年并入东京大学东洋文化研究所;京都研究所于1938年更名为东方文化研究所,后归入京都大学人文科学研究所。

该藏本首页首行《尚书正义序》篇名下靠近地脚处,钤有长方形小篆印章“辽东赵氏藏书印记”(见图1)。“辽东”二字表处所方位,即辽宁省的东部和南部。

图1 钤有“东方文化学院东京研究所图书之印”“东洋文化研究所图书”“辽东赵氏藏书印记”篆字印

该藏本卷一右半开页靠近板框右下角处,钤有小篆“慈荫堂图书印”朱红方印(见图2),“慈荫堂”是清人董师雍、庄清华曾经使用过的堂号。

图2 钤有“慈荫堂图书印”篆刻方印

董师雍,道咸间人。《两浙輶轩续录》卷三十一云:“董师雍,原名琛,字玉辉。仁和人,道光乙酉举人。著《慈荫堂诗草》。”清之仁和县,即今之浙江杭州市。道光乙酉年(1825年),董师雍考取举人。董氏曾任武昌县后补知县,殁于咸丰二年(1852年)十二月太平军攻打武昌的战役中。庄清华(1855—1941年),字仲咸,出生于常州武进。光绪二十年(1894年)举人。曾任国史馆汉誊录,山西议叙知县,升用直隶州,准补太平县知县等;民国时著名实业家。著有《晓徵老人八十自述》一卷、《慈荫堂日记》六十卷、《慈荫堂家训》十卷、《慈荫堂杂著》一卷。受资料的限制,目前还无从考证此枚“慈荫堂图书印”属于董师雍还是庄清华。

“辽东赵氏藏书印记”“慈荫堂图书印”两枚篆刻印章古拙精美,艺术性强。两枚篆印表明该藏本流失到日本之前的归属情况(详后)。两枚篆印表明,该藏本原属于中国藏家,后来才流失到日本。至于何时、何种原因流失到日本,目前不得而知。

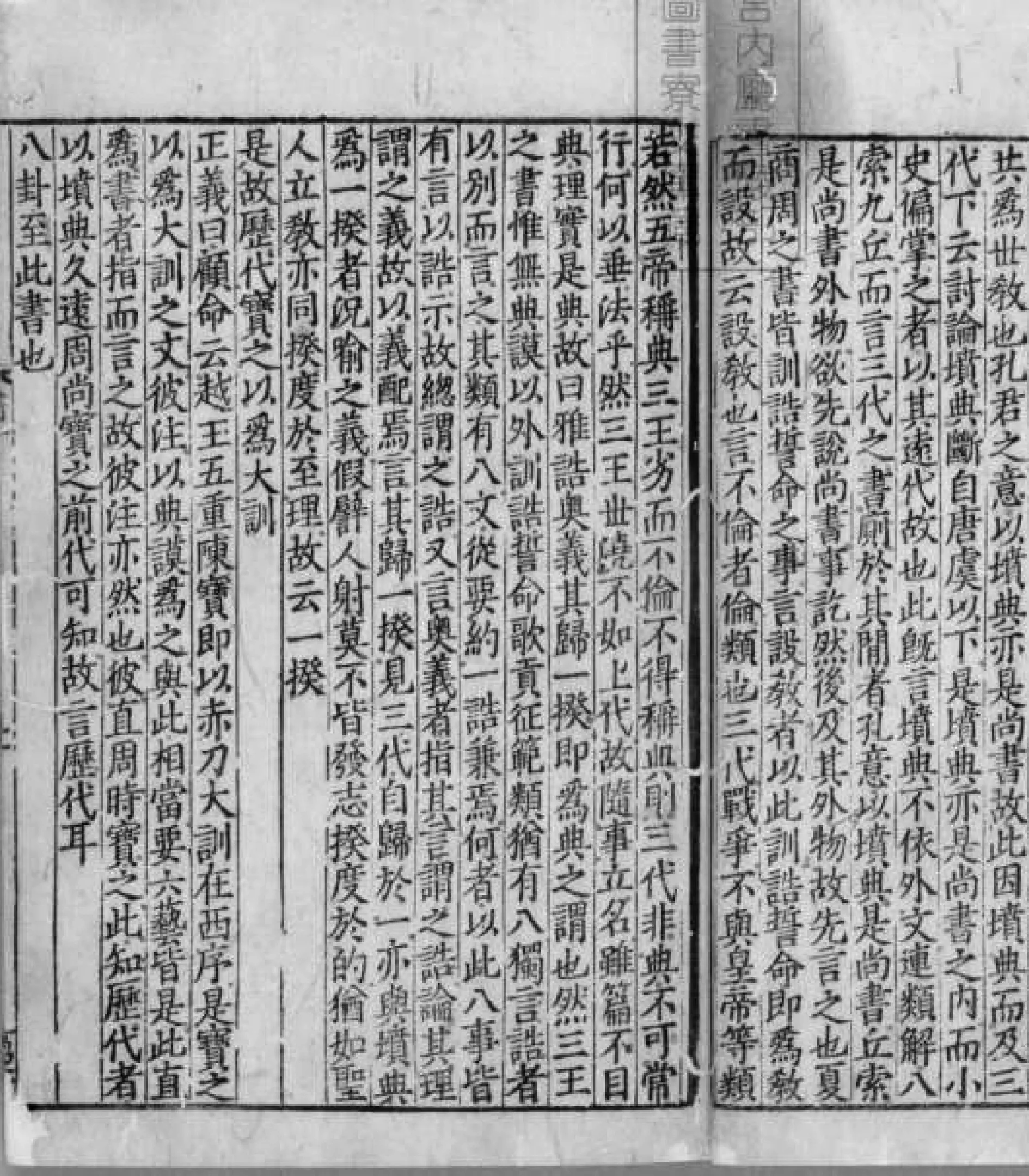

该藏本是复印件,纸质不明;封面重新装订,于版本考订亦无参考价值;东京大学无藏本其他信息记载(见图3)。板框四周单边,版心依次刻有《书注疏》卷次、卷之页码,版心无鱼尾、象鼻,书耳在右开页,题《尚书》篇名。半页9行,行经文大字起首顶格21字,多空1格20字;伪孔传单行中字,陆德明《释文》和孔颖达疏双行小字,不顶格20字(偶有空两格的,如卷五《益稷》第1页、卷六《禹贡》第2页、卷七《甘誓》第1—2页孔疏小字均为行18字)。书体并不严谨统一,大字以颜体为主,兼有欧体风格,小字属赵体(见图4)。藏本文字笔画间有断痕,空白处偶有墨丁,栏线总体整齐,界行清晰平整,墨色较均匀,据此可推知该藏本是板刻本而非写本,亦非写刻本、活字本。

图3 东京大学藏本信息

图4 书耳题写篇名;大字以颜体为主,兼欧体风格,小字属赵体(书影)

该藏本前后无刊刻序跋,亦无书牌,故不知其版本刊刻情况,这给学习和利用带来困惑。该本刊于何时?由何人所刊?版本价值如何?本文拟就这几个问题作考证研究,以期为人们学习和利用《尚书注疏》提供参考。

2 版本考证

2.1 板式

古籍版本是建立在纸张和印刷术的基础之上。纸张自东汉蔡伦改良造纸术后,“自是莫不从用焉”(《后汉书·宦者列传·蔡伦》),然雕版印刷却晚至中唐长庆年间。但自中唐至晚唐近百余年的时间里,雕版印刷只限于民间日用的历本、字书、迷信品、宗教读物和零星的适合大众胃口的诗歌篇章,“正式的经、子、史书和完整的诗文集,即多数知识分子、官僚显贵需要的都还没有用雕版印刷,这正是一种新技术刚发明而使用不太久的现象”。

儒家经典的传抄刊刻有着鲜明的时代性。西汉以前,《诗》《书》《易》《礼》《春秋》等经书一直靠抄写(抄本)。汉人始为儒家经典作注,此时经、注互不杂侧,分别单行,即所谓的单行本,或叫白文本。自东汉马融注《周礼》始,为省学者两读之烦,将注文合于经文之下。自是以后,后世所传的大都是经、注合写本,当然,此时仍有白文本、单注本行于世。

唐初出现了给儒家经传作注的疏文本。《旧唐书·儒学列传上》云:

“太宗又以经籍去圣久远,文字多讹谬,诏前中书侍郎颜师古考定《五经》,颁于天下,命学者习焉。又以儒学多门,章句繁杂,诏国子祭酒孔颖达与诸儒撰定《五经》义疏,凡一百七十卷,名曰《五经正义》,令天下传习。”

自“唐贞观十六年孔颖达等为之疏,永徽四年长孙无忌等又加刊定”(《钦定四库全书总目·尚书正义二十卷》),历时11年,《五经正义》乃成,朝廷“颁孔颖达《五经正义》于天下,每年明经令依此考试”(《旧唐书·高宗本纪》),自此以后,孔颖达《五经正义》遂成为天下读书人科举考试不可或缺的参考书。但直至北宋末,孔氏《正义》均单行(单疏本),这可以从敦煌写卷中得到证明。如敦煌遗书中有47个《尚书》写卷,均是经文和孔传的合写本。经文大字单行,伪孔安国传小字双行。然敦煌陆德明《尚书释文》写卷仍单行,不与经传杂侧。

五代时雕版印刷术渐趋成熟,后唐国子监首次采用雕版印刷经书,经籍版本即始于此。五代时雕版印刷的《九经》已经将经、注合刊,一如《刊正九经三传沿革例》“音释”所云:“唐石本、晋铜板本、旧新监本、蜀诸本与他善本,并刊古注。”“并刊古注”,即谓经文与注文合刊在一起。

唐宋士人,凡读一经,必将经文本及单注本、单疏本(或经注合写本与单疏本)预备齐全,读检极为不便。南宋初年,两浙东路茶盐司以官署之力,将注疏合刻。南宋福州人黄唐在《礼记正义·后序》中说:

“六经疏义,自京、监、蜀本皆省正文及注,又篇章散乱,览者病焉。本司旧刊《易》《书》《周礼》,正经、注、疏,萃见一书,便于披绎,它经独缺。绍熙辛亥仲冬,唐备员司庾,遂取《毛诗》《礼记》疏义,如前三经编汇,精加雠正,用锓诸木,庶广前人之所未备。乃若春秋一经,顾力未暇,故以贻同志云。壬子秋八月,三山黄唐谨识。”

从黄唐《后序》中可以得到如下重要信息:

第一,“六经疏义,自京、监、蜀本皆省正文及注”一句是说,京本、监本、蜀本等南宋之前的《正义》刻本只有单疏本(不含经、注,只有孔颖达疏)。

第二,“本司旧刊……正经、注、疏,萃见一书”一句是说,其时南宋两浙东路茶盐司已经将《易》《书》《周礼》的经、注、疏合刻于一处了。至于“本司旧刊”于何时?这可以从刻本的用字避讳中看出端倪。李致忠考证此时已刻的《周易注疏》时说:“凡遇敬、桓、贞、构(構)等讳字皆缺末笔,‘慎’字不避,……这表明此书避讳实际上到高宗赵构止。那么此书之刻当在‘建炎’‘绍兴’这三十六年中,即1127年至1162年之间。”

第三,绍熙辛亥至壬子年间,即南宋光宗绍熙二至三年(1192—1193年),茶盐司又补刻《毛诗》《礼记》注疏本。

要之,南宋高宗年间,两浙东路茶盐司就已经将孔颖达疏散入经、注的相应位置,遂编成所谓“注疏本”,即经注疏俱全的合刊本。此本半叶八行,故史称“八行本”“八行注疏本”等,但是此本还未散入陆德明的《经典释文》音义。

经注疏合刊,是读书人的客观需要。因为读经同时要备好注、疏单行本,这远没有将经、注、疏合刻一处使用方便,此与马融之合《周礼》与《注》事出一辙。自此以后,经注与疏合刊成为主流,而经注本、经之单疏本日渐式微,直至最后消失。目前能见到的《尚书正义》二十卷单疏本是南宋孝宗时期的刻本(见图5),已属十分稀罕。

图5 日本宫内厅陵部图书寮藏宋刻《尚书正义》单疏本半页书影

大约在南宋光宗赵惇、宁宗赵扩时期(1190—1224年),福建建阳书坊依“八行本”样式,刊刻散入陆德明释文的注疏合刻本,因其半页十行,故史称“十行本”“十行注疏本”等。傅增湘曾见过宋刻《附释文尚书注疏》二十卷“魏县尉宅校正无误大字善本”,此本是南宋宁宗庆元间所校刻。又如南宋宁宗后坊刻《纂图互注毛诗》本也是“毛传、郑笺、陆氏《释文》皆备”。自此以后,经、注、疏与《释文》的合刊本大行其道。

对照我国经籍版刻史,日本东京大学藏《尚书注疏》二十卷古本的有些情况就清楚了。该藏本经文大字单行;经文后以黑底上下弧线框白文大字“传”,下接中字单行伪孔传;孔传后加圈号“○”隔开,接双行小字《释文》音义;《释文》后以黑底上下弧线框白文大字“疏”,下接双行起讫语,再以圈号“○”隔开,接“正义曰”双行疏文。可见该本经、传、《释文》、疏合刻。由此可以断定,此本为南宋宁宗后所出之刻本。

2.2 避讳字

利用避讳字考证古籍版本刊刻的时代是行之有效的方法,因为无论是家刻、坊刻还是官刻,无论是乡绅士人、雇主老板、朝廷官员还是刻工,均不敢冒犯帝讳。南宋初洪迈《容斋三笔》卷一一“帝王讳名”云:“本朝尚文之习大盛,故礼官讨论,每欲其多,庙讳遂有五十字者,举场试卷,小涉疑似,士人辄不敢用,一或犯之,往往暗行黜落。”由此可见宋代避讳之严。

自宋太祖赵匡胤至南宋末,时人皆避宋帝名讳、庙讳,讳字有“匡”“胤”“玄”“朗”“弦”“敬”“镜”“珽”“弘”“炅”“祯”“帧”“恒”“讓(让)”“殷”“顼”“煦”“佶”“桓”“构”“眘(慎)”“惇”“昀”“禥”等,这些字或讳帝名,或讳帝之祖辈名(庙讳),如“玄朗”是宋帝始祖名,也需要避讳,宋人讳“玄”字作“元”字或“真”字,讳“朗”字作“明”字或“确”字。赵匡胤祖父名赵敬,宋人讳“敬”字作“恭”字或“严”字或“钦”字或“景”字。还有讳音近字的,如讳“敬”的音近字“镜”为“鉴”字或“照”字等。世人避讳还可用缺笔字、空格、改音等方法,如南宋刊本为避赵匡胤、赵构名讳而将“胤”“構(构)”等字缺末笔。

元明两代刻书避讳较为宽松,明代到崇祯时才避皇帝名讳。清人避讳可谓史上最严,常讳字有“玄”“烨”“胤”“禛”“弘”“历”“颙”“琰”“旻”“宁”“琏”“淳”等单字。陈垣《史讳举例·清讳例》曾说:

“清之避讳,自康熙帝之汉名玄烨始,康熙以前不避也。雍乾之世,避讳至严,当时文字狱中,至以诗文笔记之对于庙讳御名,有无敬避,为顺逆凭证。乾隆四十二年,江西举人王锡侯《字贯》案……当时上谕有曰:‘阅其进到之书,第一本叙文后凡例,竟将圣祖、世宗庙讳及朕御名字样开列,深堪发指。此实大逆不法,为从来未有之事,罪不容诛,即应照大逆律问拟,以申国法而快人心。’以讳杀戮多人,真从来未有之事。”

举人王锡侯作《字贯》,因避帝讳不谨而被杀头,还连累他人被杀,骇人听闻。由此可见,在王朝统治的时代,避讳是多么要紧的一件事,任何人马虎不得。

通览日本东京大学《尚书注疏》藏本,文中不避宋帝、清帝名讳庙讳,如匡、胤、朗、敬、恒、殷、构、惇、玄、弘、旻、淳等字,皆完整不缺笔,也无替换字或空格。由此可知,此藏本不是宋刻本也不是清刻本或清翻刻本,当为元明间刻本。

2.3 刻工考

古人刻书需要社会效益,但更需要经济效益。为了市场口碑,追求利润最大化,所以雕版上需要刻上工人的名字以明确责任,一如该藏本版心接近地脚处刻有的“熊佛照刊”“王仲郎刊”“张钱刊”等字样。更重要的是,刻工为了按劳取酬,需要统计个人工作量,所以主观上也需要刻上自己的名字,有的还在名下刻上完成的字数,如该藏本卷九第16页刻有“陈才五百四”、卷十七第34、35页刻有“余天顺六百六十”“王荣五百四十”等字样,表示刻工陈才、余天顺、王荣已经各自刻完本页540字、660字、540字。

从刻工姓名考证版本刊刻时代是比较可靠的。一般来说,如果后代翻刻前代书籍,刻工为了省力省时,以求效益最大化,一般不会翻刻底本上刻工的姓名。即使为了以假乱真,也不会全部完整地翻刻底本上刻工姓名。据此,我们把该藏本上的刻工名字找出来(剔除姓名漫漶不清、单字不能确定的10人),姓名完整清晰可辨的有90人,对照《中国古籍版刻辞典》刻工所在朝代、籍贯、参刻书目,大致可以了解该藏本的刊刻时代。

为便于覆核查证,我们将刻工的姓名按照笔画顺序排列,并标识刻工所在《中国古籍版刻辞典》中的页码,以便覆核(见表1)。

表1 日藏本《尚书注疏》刻工信息简表

表1有90位刻工姓名完整,且可以查证,但还有“福林”“景迎”“天锡”“尧福”等双字姓名无从考查(未能在《中国古籍版刻辞典》中查到)。这4个双字姓名可能是刻工的简称,刻工为了省事有刻单字姓的,如在版心刻上“马”“许”“乌”“徐”等姓,也有刻上单字名的,如在版心刻上“毛”“荅”“龙”“保”等名。

在这90人当中,重名的19人,重名最多的是王仲和王荣。名叫王仲的有南宋绍兴(1131—1163年)、南宋开禧(1205—1208年)、明嘉靖(1522—1567年)、明隆庆(1567—1573年)等刻工,其中嘉靖的刻工虽然籍贯不详,但参刻过李元阳本;名叫王荣的有南宋绍兴(1131—1163年)、元大德(1297—1308年)、明嘉靖(1522—1567年)、明隆庆(1567—1573年)等刻工,其中明嘉靖的刻工还是闽中人,参刻过李元阳本。

又,刻工叶兴、李清分别是明隆庆、正德人。隆庆(1567—1573年)是明穆宗朱载垕的年号,于嘉靖后在位6年;正德(1506—1522年)是明武宗朱厚照的年号,于嘉靖前在位16年,因隆庆、正德年号不长,且首尾相接嘉靖(在位45年),故此我们也可以把叶兴、李清两位刻工看作是嘉靖间的刻工。更重要的是,这两位刻工均参刻过李元阳本。

又,刻工陆富郎、熊希参与过李元阳组织的《通典》,而未说明其参刻过《十三经注疏》本,但他们都是闽中人。李元阳刊刻《通典》《十三经注疏》均在福州,李元阳《初刻杜氏〈通典〉序》云:

“嘉靖丙戌,元阳获读中秘书,手录一编箧之。游行四方,盖无一日离吾目下。丙申,以御史按闽,乃谋于福州守胡君有恒。聚诸生十有四人,于学宫校梓以传。”

嘉靖丙戌,即嘉靖五年(1526年),李元阳曾手抄《通典》。嘉靖丙申,即嘉靖十五年(1536年),李元阳“以御史按闽”,代天子巡狩闽中,此时他将手抄的《通典》在闽中组织刻工刊印。

李元阳其人《明史》所载信息甚少。据《侍御中溪李元阳行状》《李元阳年谱》可知,李元阳(1497—1579年),字仁甫,号中溪,太和(云南大理)人,嘉靖壬午年(1524年)乡试第二名;嘉靖丙戌年(1526年)会试第十四名,授翰林院庶吉士。嘉靖丙申年(1536年)“以御史按闽”,嘉靖戊戌年(1538年)任职期满,离闽回京。也就是说,李元阳组织刊刻的《通典》与《十三经注疏》(包括《尚书注疏》)几乎是同时进行的。由此观之,刻工陆富郎、熊希当亦参刻过《尚书注疏》,只不过《中国古籍版刻辞典》漏收此条信息罢了。

又,刻工刘顺,《中国古籍版刻辞典》说他是“明嘉靖间刻字工人,参加刻过《徐州志》(半页9行,行19字)”,但未载籍贯。查《嘉靖徐州志》(刘兆祐主编,台湾学生书局,1987年)可知,《徐州志》为明梅守德、任子龙等修纂。据此推测,日藏本《尚书注疏》本中的刻工刘顺,或另有其人,或此刘顺是参刻李元阳本的“刘顺坚”之省。

对照《中国古籍版刻辞典》可知,该藏本90名刻工均是明嘉靖间人,且94.4%为闽中刻工(1人苏州、1人南昌,3人不明籍贯),即便将刻工刘顺除外,还有89人参刻过李元阳本,占比98.89%,由此可以推定,该日藏本为明嘉靖李元阳刻本。

还有一条旁证可证明此藏本为李元阳本。王晓静著文说,日本学者山井鼎曾校嘉靖李元阳本(现藏日本京都大学人文科学研究所),于《泰誓》“惟受罪浮于桀”下孔疏“桀杀龙逢无剖心之事”处,朱笔书云:“‘乃亡’下宋板有‘矣是桀亦贼虐谏辅谓己有天命而云过于桀者殷本纪云纣剖比干观其心’三十字。”比照东京大学该藏本卷十一第11页孔颖达疏文,此处正脱此30字,这再次证明该藏本为嘉靖李元阳刻本。

李元阳本刊刻地点在福州,故又称“闽本”。刊刻地北接浙江、江苏,而江、浙明清时经济发达,科举兴盛,崇儒好文,故李元阳本因地缘优势当先流入此地,即该本当先被慈荫堂主人(慈荫堂主董师雍、庄清华分别为浙江仁和、江苏常州人)所得,后来为辽东赵氏所得;民国年间被日本东方文化学院所得,最终为东京大学所藏。

3 版本价值

古籍版本的价值体现在历史文物性、学术资料性和艺术代表性。李元阳本虽比不上宋刻、元刻本金贵,但鉴于宋刻、元刻本传世稀少,且李刻本比清刻本历史久远,故李元阳本具有一定的历史文物价值这是无疑的。再说艺术代表性,虽然李元阳本的书体没有宋刻本和清官刻本精致谨严,但它也具有一定的代表性,书体糅合颜体、欧体,兼采赵体,且品相较好,无缺页、漫漶处较少,在存世的古刻本中算得上是较好的本子了。下面重点谈谈该藏本的学术资料性。

汪绍楹曾考订说:

“诸经注疏,皆陆续刊刻,其各经汇印,盖始明初(参《十行本宋刻元刻辨篇》)。其全部汇刻,可考见者,始嘉靖时李元阳。李氏嘉靖五年举进士,同年江以达、闻人诠、田汝成、谈恺,皆以刻书名,亦风气也。嘉靖中叶,李氏巡按闽中,同年江以达,官福建提学佥事,遂同刻群经注疏。以刻于闽中,故称闽本。其据本,则《尔雅》用元椠九行十一卷本,《仪礼》顾千里以为出于陈凤梧本,《尚书》《毛诗》《礼记》《论语》《孟子》,盖出于十行本,它经传当亦出十行本而不可考。其半页九行,惟《尔雅》知从元椠,余经系改从《尔雅》,抑别有所据,则不可知。……且本中佳处,往往与宋本合(见《左传》《尔雅》校勘记),监本、毛本且从此出,固明刊之佼出者。”

汪绍楹充分肯定历史上《十三经注疏》汇刻始于李元阳,这个功劳是不可抹杀的;且李元阳本是“明刊之佼出者”,《尚书注疏》即是其中的有机组成部分,可见该藏本的代表性和重要性。

首先,李元阳本历来为十三经校勘家所重。阮元刊刻《尚书注疏》即用李元阳本作为参校本之一。阮刻本《尚书注疏》“引据各本目录”介绍说:“闽本,明嘉靖时李元阳刻于闽中,即《考文》所谓‘嘉靖本’也。”日本山井鼎撰《七经孟子考文》时,也把李元阳本作为重要的参校本之一。

其次,李元阳本是儒家经籍刊刻史上不可或缺的一环,具有承前启后的作用。“李元阳本《十三经注疏》除《仪礼注疏》外,其余各经皆据元十行本翻刻。”“李元阳刻本是万历北监本的底本,崇祯毛氏汲古阁本出于北监本,清乾隆武英殿本亦出于北监本。”李元阳本上承元十行本,嘉靖后又是各传世本的底本、祖本,故十分重要。

再次,李元阳本校正了不少元刊明修本的错误。“李元阳本来自元刊明修本,但进行了一定的校勘工作,改正了若干错误。”将李元阳本与清乾隆武英殿本对照,仅卷一《尚书序》我们就发现了多处可以凭借李本而正殿本的地方,如卷一第13页第2行第12字《释文》“传,直传反”,殿本作“传,直恋反”(杜泽逊《尚书注疏汇校》,第31页。以下页码同),殿本“恋”字是“传”字之误;又卷一第16页第8行第18字《释文》“谓用隶书写古文”,殿本“用”字误作“可”字(第37页);又卷一第19页第3行第20字《疏》“令得申尽其义”,殿本“申”字误作“中”字(第43页,杜泽逊本失校)等。殿本之误均可据李本改正。

4 余 论

在本文的写作过程中,我们发现经籍版本学上还有些许问题需要澄清,例如有学者认为:“南宋初年以前,各经经文、注文、疏文均各自单行,故有所谓白文经、单注、单疏本之称。”

此说不符合史实。从前文论证中可知,东汉间即出现了经传合写的本子,“通儒”马融即将经、注合抄一处,四库馆臣说:“孔颖达疏《礼记正义》称,马融为《周礼注》,欲省学者两读,故具载本文,后汉以来,始就经为注。”孔颖达《毛诗正义》云:“汉初,为传训者皆与经别行,……及马融为《周礼》之注,乃云‘欲省学者两读,故具载本文’,然则后汉以来,始就经为注。”敦煌写卷中有唐写本《尚书》,其中经文大字单行,孔安国传小字双行,经、注合写一处。五代至北宋末有经注合刻本。可见“南宋初年以前,各经经文、注文、疏文均各自单行”之说误甚。

又,北京大学出版社《毛诗正义·整理说明》:“南宋以前,经与注、疏各单行。南渡以后,始有合刊本。”其中“南宋以前,经与注、疏各单行”之说不够严谨,如果指刻本,此说不误;如果包括写本,则此说不确,理由同上。

又,清陈鳣(1753—1817年)《经籍跋文·宋版周易注疏跋》云:

“(群经)原本单疏,并无经注。正经注语,惟标起止,而疏列其下。注疏合刻,起于南北宋之间。至于音义,旧皆不列本书,附刻音义,又在庆元以后,即《九经三传沿革例》所谓建本有音释注疏是也。”

又,清阮元(1764—1849年)《尚书注疏校勘记·引据各本目录》“宋本”条云:“《左传考文》载黄唐《礼记跋》云:‘本司旧刊……精加雠正。’盖注疏合刻,起于南北宋之间,而《易》《书》《周礼》先刻,当在北宋之末也。”陈鳣认为“注疏合刻,起于南北宋之间”,阮元又进一步推论“《易》《书》《周礼》先刻,当在北宋之末也”,陈、阮二家之说皆不确。据前文论证可知,经之注、疏合刻当在南宋高宗年间。杨守敬先生曾驳阮:“黄唐跋是绍熙壬子,《七经考文》于《礼记》后误‘熙’为‘兴’,阮氏《校勘记》遂谓合疏于注,在南北宋之间,又为山井鼎之所误也。”惜今通行本多未指正陈鳣、阮元之失,如《十三经注疏》整理本引阮元《校勘记》却未能指出其不足。

最后,在肯定李元阳本价值的同时,也要认识到该本还有诸多不足,如文字有漫漶处,书体不够严谨,鲁鱼亥豕间有相混,讹衍脱难免。卷一《尚书序》中就出现了不少问题,如将“曰”字误刻作“日”字(第2页第2行第12字、第7行第5字第9字),将“故曰舜非三皇”之“皇”字误刻作“王”字(第7页第4行第11字);将“穀梁”之“穀”字误刻作“榖”字(第9页第14行第14字);将“凡十篇,正八,摄二,一篇亡”之“一”字误刻作“十”字(第10页第8行第14字);将“悉诣守尉杂烧之”之“杂”字误刻作“亲”字(第12页第8行第7字);将“金鐘”之“鐘”字误刻成“锺”字(第15页第12行第3字),将“盘,步干反,本作般”之“般”字误刻作“盘”字(第16页第11行第14字),将“增多伏生二十五篇”之“增”字误刻成“曾”字(第18页第1行第14字),将“亦壁内古文而合之者”之“之”字误刻作“者”字(第18页第2行第19字),将“畅,丑亮反”之“丑”字误刻作“五”字(第18页第14行第16字),将“先于太子宫埋桐人”之“埋”字误刻作“理”字(第20页第6行第9字);将“出走奔湖遂自杀”之“遂”字误刻作“關(关)”字(第20页第8行第17字)。还有衍脱而误的,如“诏太常使掌故臣晁错”之“臣”字误衍(第13页第8行第7字),“其后兵大起流亡”之“亡”字误脱(第13页第9行第8字下)。诸如此类的讹误问题其余各卷亦有之,读者当需小心甄别。