大足石刻文物保护利用现状调查与研究

钟意淋 张明 张玄

【摘要】 妙高山摩崖造像是大足石刻“三教合一”的典型造像,反映出宋代包容并举的社会形态,是大足石刻不可或缺的重要组成部分。近年来,因其位置偏远,加之长期暴露于室外,除自然和人为因素共同破坏加剧了造像本体的侵蚀外,作为重要国保单位,文物古迹未能与乡村振兴相结合发挥其应有的经济和社会价值。因此,有必要对其现状进行调研梳理,并从遗产保护管理理念的角度出发,探讨展望当下开展保护利用的有效途径。

【关键词】 妙高山摩崖造像;文物保护利用;现状

【中圖分类号】K877 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2022)13-0080-04

基金项目:本文系重庆市社科规划青年项目“成渝双城经济圈内川渝石窟寺保护现状调查与研究”(项目批准号:2021NDQN57)的阶段性成果。

一、妙高山摩崖造像的基本情况与保存现状

妙高山摩崖造像(俗称佛洞),位于大足区西南37公里的季家镇曙光村二组妙高山山腰北崖,主要为佛教造像,也有释、道、儒三教合一造像。造像大致横向布置于高约615厘米,宽约2580厘米崖壁面,自西(左)向东(右),现存造像龛窟编为第1-8号及第5-1号[1]。

妙高山摩崖造像保存较为完整,造像技法纯熟,雕刻精美,是大足石刻乃至巴蜀地区小型石窟中的优秀代表。1953年公布为县级文物保护单位,1992年公布为重庆市文物保护单位,1996年公布为四川省文物保护单位,2000年公布为重庆市(直辖)文物保护单位,2019年公布为第八批全国重点文物保护单位,归入北山摩崖造像。

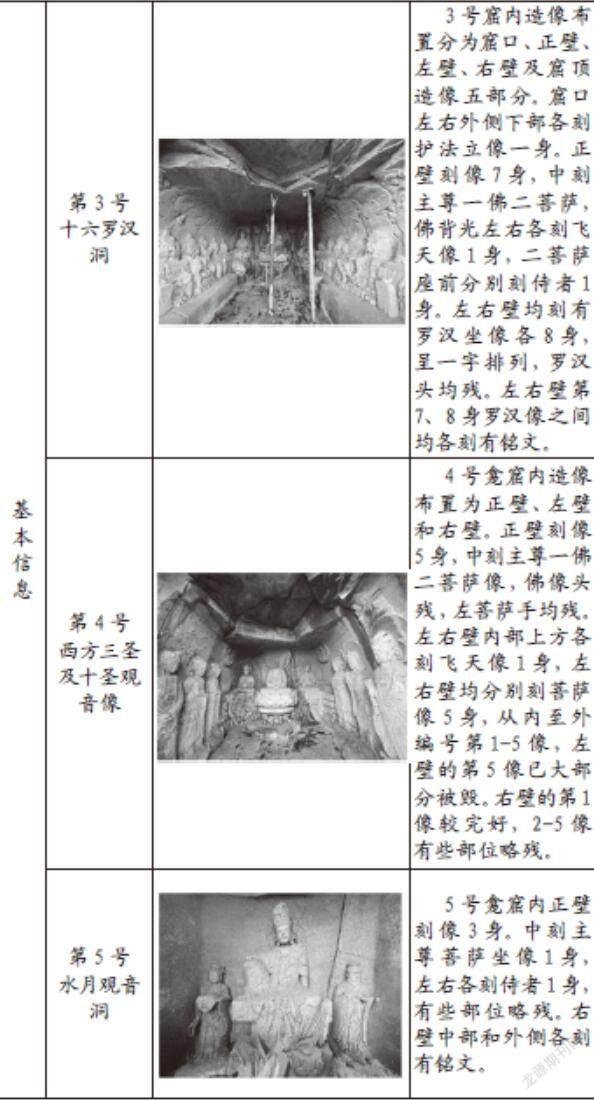

经对妙高山摩崖造像龛窟及造像保存现状现场初步调查,整理资料如下:

二、妙高山摩崖造像的管理与保护修缮情况

民国以前,妙高山摩崖造像主要是由当地僧道进行管理;中华人民共和国成立后,随着中央和地方各级政府对石刻保护工作的重视,1952年成立了石刻保管所(现大足石刻研究院)负责妙高山文物区的日常管理,并延续至今[2]。

妙高山摩崖造像因地理位置偏远,基础设施严重滞后,在2005年之前,石窟区未实现封闭保护。2005年,大足石刻艺术博物馆(现大足石刻研究院)组织开展了历时5个月的妙高山石窟区基础设施建设、抢险加固维修工程,其中包括兴建总长约高2.55米、长39.56米的仿古式围墙,2间面积共为23平方米小青瓦屋面管理房,6平方米小门厅及2间面积共为13.81平方米的简易厕所等基础保护设施建设,这一工程解决了妙高山摩崖造像不具有最基本的安全防护硬件设施的问题。另外还实施了石窟造像雕刻品及残损部位加固修缮、5处危岩体加固修缮,水害治理等三个方面的抢险加固工程。2011年10月,大足石刻艺术博物馆为解决造像岩体崩裂、风化、水害、泥石流等多种病害,开展为期两个月的妙高山石窟应急性治理工程,对产生险情的1号龛造像及2-8号窟龛顶部岩体进行加固维修,治理石窟顶部地表水,检修管理房瓦面,维修加固开裂围墙,修整危及石窟的树枝[3]。2015年4月,大足石刻研究院开展了妙高山2号窟文物保养维护工程,对妙高山石窟2号窟整体进行清洁保养、做防风化维护。

三、保护利用现状及存在的问题

(一)文物管理方面。大足石刻研究院是妙高山摩崖造像的保护管理机构,内设安全保卫处负责妙高山综合管理相关工作。据统计,大足石刻研究院现有在编人员126人,安全保卫处在编人员仅有5人。这些人员除了负责妙高山相关管理工作,还要负责8处国保,11处市保,92处区保的安全保卫等管理工作。具体困难表现为:由于文物保护单位分布散落,辐射面积较大,工作任务繁重,人员相对不足且分工简单,职责既不明确也不固定,与国保单位的安保需求不成比例,管护压力可见一斑。因此,虽设有安全保卫机构,但妙高山文物区没有安全保卫人员,只是聘请了文保员日夜24小时巡查守护。

(二)文物保护方面。近年来,为使石刻保护长效化、科学化,大足石刻研究院实施了大足石刻三维测绘与数字化工程,利用无人机倾斜摄影测量技术、三维数字化采集技术,色彩采集方式等技术叠加全方位获取了妙高山摩崖造像的三维真实信息,实现了造像三维数字化,取得了阶段性成果。为健全完善妙高山摩崖造像安全保护的基本设施,在安全技术防范水平方面也取得了一定的成效。例如,2015年为提升安全技术防范水平,妙高山文物区建设了安防系统,并接入“大足石刻安全综合管理平台”,实现了对妙高山的远程管理,极大提升了及时有效处理突发事件的能力。然而在消防系统方面较为薄弱,目前仅配有风力灭火机、消防灭火器。在防雷系统和对微环境、文物本体的现状与病害等方面的监测目前还未涉及。

(三)文物研究方面。对妙高山摩崖造像的研究主要分为两个阶段。20世纪中期对妙高山摩崖造像的早期调查和研究记载,1954年大足县文物调查小组首次对妙高山摩崖造像进行了编号、登记,简略介绍了1-5号窟造像内容等;1985年出版的《大足石刻内容总录》《大足石刻研究》较为全面详尽地记录了摩崖造像龛窟和铭文内容,为“大足学”的研究提供了极其重要的参阅资料[1]。1987年陈明光先生在《大足石刻“天元甲子”纪年考析》一文中对妙高山2号龛题记“天元甲子”纪年考析,推论即是宋绍兴十四年(1144年),这也使妙高山摩崖造像铭文研究取得了突破性进展。20世纪末至今,妙高山摩崖造像有了进一步的调查和研究。1998年胡良学,陈静《大足石篆山、妙高山摩岩造像的调查研究(续)》,对妙高山摩崖造像的缘起、具体情况和内容以及重要的价值做了较为详细的探讨,具有重要的参考意义;1999年赵辉志《冯楫与大足石刻妙高山三教造像考述》,进一步论证研究了妙高山的开凿者冯楫、造像渊源;2001年胡文和《大足石篆山石门山妙高山宋代石窟与文氏镌匠世家的关系研究》从造型特征角度对比分析了妙高山、石门山、石篆山三处造像,说明三处石刻造像脱离了宗教艺术的特定要求,突出了“人性”,并作出了其开创宋代前期佛教艺术“世俗化”之先河的评价;2014年褚国娟《妙高山孔子像佩饰考》分析了妙高山孔子的佩饰,提出文氏镌匠没有参考庙堂的孔子和更多的儒家文献和图像,而是借鉴参考了大足地区菩萨的佩饰系统元素设计出的与众不同独一无二的孔子佩饰,从艺术角度丰富了石刻研究。2020年大足石刻研究院研究中心的《大足妙高山摩崖造像调查简报》更为详细完整地收录了妙高山相关调查内容,进一步分析了年代和题材内容,丰富了研究成果。

到目前为止,尽管对妙高山摩崖造像的研究涉及考古调查、年代研究、教派研究等方面,但在保护利用现状及展望方面的调查与研究少之又少,还有继续深挖的空间。

(四)传承利用方面。妙高山摩崖造像现目前传承利用度相对较低,主要仍以管护职能为主,开放程度有待提升。文物区由专职文保员管理,仅接待调研、学术考察等活动,尚未对游客全部开放。这种看守模式确实能有效能防止文物区遭受人为破坏,但这一直会使妙高山处于自我封闭的状态,开发利用程度得不到有效提升。妙高山摩崖造像基础设施仍不完善。一方面,由于妙高山地理位置偏远,道路建设相对滞后,交通通达度不够,道路建设不达标。另一方面游览线路指引体系不完备,缺乏合理的交通路标指示及引导设施,游览性及体验度不佳。另外,在文物保护单位内仅有标志碑,未设置说明公示牌及导览图,未全方位展示传递给公众。除了研究人员外,周围的普通群众即使置身其中也对造像历史文化背景和内涵价值知之甚少,可以说仍然处于“藏在深闺人未识”的状态。

四、当前及今后保护利用的展望

(一)持续加强管理维护。文物安全是文物保护的红线、底线和生命线,是推进各项文物工作的首要任务。建立健全文物安全工作机制,加强妙高山文物安全巡查加大隐患排查和整改力度,进一步完善安全防控体系,提供足够的制度、人员、经费等保障,推动妙高山文物管理形势好转[4],进一步做好日常管理工作。其次,科学开展日常保养与维护工作。作为全国重点文物保护单位,妙高山摩崖造像的保存现状仍不容乐观,需要及时掌握文物保存现状,发现、记录、上报和妥善处理病害险情[5]。囿于历史全面保护的基础十分薄弱,造像岩体结构失稳风险较为普遍,妙高山文物区被农田环绕,各种植被茂密,存在岩体坍塌对造像毁灭性毁损的隐患,需要定期对岩体顶部的根系植物或者周围的雜草等植物进行清理,开展岩体加固、防风化及病害治理等相关保养维护,及时消除安全隐患。

(二)完善安防及监测系统。根据《国家文物局关于做好第八批全国重点文物保护单位保护利用工作的通知》指出,“全国重点文物保护单位”日常保护管理措施应包括考古调查、文物勘察测绘、文献资料搜集、价值阐释研究、保养维护、巡查检查、动态监测、安防消防防雷等安全风险防范措施以及必要的数字化平台建设等[5],因此利用现代科学技术提升妙高山管理水平这是当下开展保护的重要手段。首先,健全完善“三防系统”。建立消防系统和防雷系统,加强技防措施,提升安全防范能力,妙高山摩崖造像目前未建设防雷系统,但是由于造像依山而建,文物区围绕着茂密树林,加之附近居民生产生活频繁,易受雷击破坏的可能性较大,亟须建设防雷设施,确保文物安全。其次,建立完善监测系统。应结合文物本体现状与病害、保存环境、管理需求等多方面因素,因地制宜地制定完整、合理的监测要求,开展全面、科学监测,通过对妙高山摩崖造像环境的有效监测与控制干预,最大限度地防止损坏,达到长久保存的目的[6]。最后,进一步开展文物数字化。完善妙高山数字化信息数据资源档案,丰富数字化的内涵,提升数字化的科技含量,促进数字展示形象化、多样化。

(三)深入挖掘内涵价值。正如习总书记在联合国教科文组织总部的演讲中谈到:“对待不同文明,不能只满足于欣赏它们产生的精美物件,更应该去领略其中包含的人文精神;不能只满足于领略它们对以往人们生活的艺术表现,更应该让其中蕴藏的精神鲜活起来[7]。”因此,我们需要深度挖掘阐发妙高山摩崖造像的历史文化细节和时代价值,与研究开发较成熟的北山、宝顶山摩崖造像形成相辅相成的文化共存[8],丰富历史文化。

(四)全面推进宣传利用。文物保护级别的提升,不意味着留给文物利用的空间变小,只有让更多人认识文物价值,了解文物在社会进步中的不可替代性,才能使全社会关心和保护文物[9]。作为全国重点文物保护单位,妙高山摩崖造像不应该仅仅局限于管护职能,还应该拓展陈列展示途径,强化宣传利用广度。首先,加强宣传力度。加强对当地村民普法教育,大力宣传《文物保护法》,加大宣传保护力度,提高当地群众对文物资源和环境的保护意识。其次,健全完善展示利用设施,完善道路、建筑等基础设施建设,进一步完善交通指引、造像说明标识标牌等设施对提高文物宣传利用水平,传递丰富的价值和内涵是十分重要的手段之一。再次,妙高山摩崖造像范围虽较小,可游览区域小,但是可以结合季家镇乡村旅游和特色农产品进行合理规划,推出“赏石刻风景,享田园风光”的旅游项目的途径进行利用开发,带动季家镇经济发展,进一步推动乡村振兴。最后拓宽宣传利用途径,如今艺术与科技融合发展已是大势所趋,利用现代信息技术在保护好文物数字化资源的前提下,探寻如何注入新的生命活力,探索多角度和多形式的展示利用途径,更大程度地弘扬妙高山文化,更好地发挥在满足人们精神文化需求等方面的作用,使妙高山实现从“藏在深闺人未识”到“飞入寻常百姓家”的转变。

“中华民族有着深厚文化传统,形成了富有特色的思想体系,体现了中国人几千年来积累的知识智慧和理性思辨。[10]”妙高山摩崖造像体现出宋代包容并举、融会贯通的社会形态,与当今社会发展理念一脉相承,具有重要的启示意义。因此,下一步工作的重点就是要保护并利用好这一大足石刻精髓,更好地为传统文化内涵的挖掘和社会经济发展服务。

参考文献:

[1]刘贤高,黄能迁,邓启兵等.大足妙高山摩崖造像调查简报[J].大足学刊,2019,(00).

[2]大足县志编修委员会.大足县志[M].北京:方志出版社,2017:621

[3]燕学锋,王金华,任伟中.大足石刻保护工程举要[M].武汉:中国地质大学出版社,2019:79-93.

[4]罗颖,王芳,宋晓微.我国世界文化遗产保护管理状况及趋势分析——中国世界文化遗产2017年度总报告[J].中国文化遗产,2018,(6):25.

[5]国家文物局关于做好第八批全国重点文物保护单位保护利用工作的通知[EB/OL].http://www.gov.cn/xinwen/2019-12/02/content_5457536.htm,2019-12-02.

[6]黄克忠.纵观当前的石窟保护[J].石窟寺研究,2013,(1):8.

[7]习近平在联合国教科文组织总部的演讲[EB/OL]. http://www.gov.cn/xinwen/2014-03/28/content_2648480.htm,2014-3-28.

[8]李钊,肖静.四川眉山宋代文化资源的保护与利用路径研究[J].地方文化研究辑刊,2015,(2).

[9]“国保”,国之瑰宝——国家文物局局长刘玉珠“揭秘”第八批全国重点文物保护单位[EB/OL].http://www.gov.cn/xinwen/2019-10/10/content_5438119.htm,2019-10-10.

[10]习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上的讲话[EB/OL].http://fms.news.cn/swf/2016_qmtt/5_17_2016_zsk/index.html,2016-5-17.

作者简介:

钟意淋,女,大足石刻研究院,助理馆员。

张明,男,大足石刻研究院,馆员。

张玄,女,大足石刻研究院,助理馆员。