善治兴业:地方政府治理能力对企业家精神的影响研究

[摘要] 与西方的“守夜人”政府不同,中国的地方政府是有为政府,政府治理为企业家活动提供了信心和信任支撑,地方政府的治理水平是各地企业家精神走向繁荣还是衰弱的关键。文章基于政府治理能力区域配置差异的视角,实证研究了地方政府的治理能力配置及其对企业家精神的影响,结果表明:地方政府的治理能力配置与其距上级政府的距离显著相关,地方政府治理能力的配置差异对地区企业发展和个体创业选择均具有显著的正向影响,同时,信心和信任在政府治理能力影响企业家创业的过程中发挥了显著的中介作用。

[关键词]政府;治理能力;企业家精神

[中图分类号]F27291;F127[文献标识码] A[文章編号]1673-0461(2022)01-0019-08

一、引言

改革开放以后,企业家摆脱了传统的计划体制束缚,与政府一样成为中国特色社会主义市场经济的主角,两者相互补充、良性互动、共同成长,携手创造了中国经济增长的“奇迹”。从区域比较来看,当今各地的政府治理能力与企业家精神存在显著的空间异质性,地方政府治理能力较好的地区,企业家精神普遍较为繁荣,反之,则较为衰弱。那么,地方政府的治理能力会对企业家精神产生怎样的影响?又具有什么样的影响机制?深入探讨这些问题,对于激发和保护新时代的企业家精神具有重要的现实意义。

自中共十八届三中全会提出“推进国家治理体系和治理能力现代化”这一重大命题以来,政府治理能力及其对经济社会发展的影响问题引起了国内经济学者的广泛关注。黄晓春和周黎安(2017)[1]分别从不同的视角阐述了政府治理的内涵和理论逻辑;万华林和陈信元(2010)[2]研究了地区治理环境对微观企业交易成本的影响;贾俊雪和秦聪(2019)[3]研究了农村基层治理对农户收入的影响;文雁兵等(2020)[4]研究了官员的治理能力对辖区经济增长的影响及机制。政府的治理能力问题也一直是西方经济学界关注的热点,如:TIMOTHY和PERSSON(2009)[5]的研究表明,国家治理能力来源于共同利益的公共物品、政治稳定和包容性政治制度;ACEMOGLU等(2015)[6]分别实证检验了国家治理能力的存在对地方经济增长的影响。

根据对相关研究的梳理,从政府治理能力视角研究企业家精神的文献较为少见,现有的研究主要关注了制度对企业家精神的影响。如:BAUMOL(1990)[7]把制度引入对企业家精神的分析,认为不同的制度决定了企业家在不同类型的创业活动中的配置;张维迎和王勇(2019)[8]探讨了市场经济制度与企业家精神的内在联系和相互作用。

本文的研究沿袭了ACEMOGLU 等(2015)[6]的思路,结合中国地方政府治理特色,提出了地方政府治理能力影响各地的企业家活动和个体创业行为的假说,并提供了宏观、微观和影响机制的证据。与既有文献相比,本文的边际贡献体现在两个方面:一是拓展了政府治理能力的相关研究内容,实证检验了政府治理能力对企业家精神的影响及机制,并从宏观和微观两个层面提供了实证证据;二是使用“与上级政府的距离”作为政府治理能力实证研究的工具变量,使用2SLS方法估计了政府治理能力对企业家精神的影响,缓解了政府治理能力与企业家精神之间的内生性问题,为理论假说提供了更为可靠的证据。

二、变量指标说明与实证研究设计

(一)变量指标选择

本文的研究样本包括宏观和微观两个层次,宏观数据使用了2017年中国254个地市级城市样本和1 548个县域样本(剔除了数据不完整的样本),微观数据使用了2016年CLDS微观调查数据库的16 928个个体样本(398个村居),以企业家精神指标为被解释变量,以政府治理能力为核心解释变量,具体指标构建和数据来源如下:

1被解释变量:企业家精神

从国外实证研究文献的指标选取来看,多数文献以自雇佣率、创业活动密度等指标度量企业家精神,如:GLAESER 等(2015) [9],本文参考了这些文献,基于各个层级样本数据的可得性,采用类似的指标量化企业家精神。地市的企业家精神指标选择人均民营上市企业数量,民营上市企业数量使用在深沪上市的民营企业数量(包括主板、中小板、创业板、科创板),原始数据来源于Wind数据库,是否为民营企业根据该数据库对企业性质(实际控制人)的认定;此外,还采用了人均民营企业500强数量作为替代指标以检验稳健性,民营企业500强数量取各地拥有的中国民营企业500强数量,原始数据来源于全国工商联发布的历年《中国民营企业500强报告》。县域的企业家精神指标根据数据可得性选择人均工业企业数量,原始数据来源于《中国县域统计年鉴》。

同时,在微观上,采用CLDS调查数据中的个体“是否创业”指标来表示个体的企业家精神指标。

2核心解释变量:政府治理能力

政府治理能力指标的构建基于黄晓春和周黎安(2017)等文献对政府治理的研究内涵界定,并参考了采用了ACEMOGLU等(2015)[6]、文雁兵等(2020)[4]的实证研究文献,构建了地方政府治理能力的指标体系。

市级和县级政府治理能力的二级子指标包括政府规模、公共服务能力、市场配置资源水平、金融服务能力和官员治理能力,其中,政府规模以单位政府和社会组织人员所管理的人口表示,公共服务能力包括四个三级子指标:道路、中小学校、医院和邮局密度(限于数据可得性,县级使用了医院密度),分别使用单位土地面积的道路面积、中小学校数量、医院数量和邮局数量表示,市场配置资源水平使用地区GDP与公共财政支出的比值表示,金融服务能力使用银行密度表示,具体使用单位土地面积上的银行网点数量表示,官员治理能力使用市委书记和市长的平均学历表示。

村居基层治理能力的二级子指标包括政府规模、公共服务能力、金融服务能力和官员治理能力,其中,政府规模以单位居委或村委工作人员所管理的人口表示,公共服务能力以村居道路质量、公园广场、医院、图书馆、幼儿园为三级子指标构建,金融服务能力以是否有银行指标表示,官员治理能力以村主任的企业管理经历和教育学历为三级子指标构建。综合指标的计算方法参考ACEMOGLU 等(2015)[6]文献,使用主成分分析法构建综合指标,同时也使用标准化值的算术平均值构建综合指标以检验指标构建方法差异的稳健性。

3工具变量:“与上级政府的距离”

“与上级政府的距离”在不同层次样本中的指标选择不同,具体地,在地市级样本中,以“地市与省政府的距离”为指标,在县域样本中使用“县与省政府的距离”和“县与地市政府的距离”为指标,以上距离数据基于各地的经纬度计算获得;在村居样本中使用“村居与县政府的距离”和“村居与乡镇政府的距离”,具体数据来源于CLDS调查数据库。

4中介变量:信任度与信心不足度

根据CLDS调查数据库中可获得的信任度和信心度的相关指标,采用“是否信任买东西接触到的生意人”和“是否信任一起工作或做事的人”两个子指标综合量化信任度;采用“是否感觉前途没有希望”和“是否感觉生活无法继续”这两个子指标综合量化信心不足度。

5控制变量

由于政府治理能力本身就是一个综合的指标体系,在控制变量的选择方面避免了与核心解释变量(政府治理能力)包含重复的信息,并参考相关研究文献的变量选择,在地市和县域样本中采用经济发展水平(人均GDP)、产业结构(第三产业占比)、地理纬度(政府所在地的纬度值)和省份虚拟变量作为控制变量,村居样本的估计中采用村居的人均收入和个体年龄、兄弟姐妹数量、政治面貌、工作经历和婚姻状况作为控制变量,主要变量的统计性描述见表1。

(二)实证设计

实证研究考虑了政府治理能力与企业家精神之间的内生性问题,政府治理能力可能影响企业家精神,而企业家精神可能反过来影响政府治理能力,或者两者有可能会受到第三种因素的共同影响,因而本文借鉴了ACEMOGLU 等(2015)[6]研究文献的思路,在基准回归部分,通过寻找政府治理能力的合適工具变量进行2SLS估计,以缓解实证估计因内生性问题所带来的偏误。具体地,在地市级和县域样本的估计中使用IV估计,在村居样本中由于被解释变量为虚拟变量,采用IVPROBIT估计,估计模型的第一阶段和第二阶段分别设定如下。

在以信任度和信心度为中介变量的中介效应检验中,参考温忠鳞等(2004)[10]文献的检验步骤:首先检验了政府治理能力对企业家精神的影响,如模型(2);其次检验政府治理能力分别对中介变量(信任不足度和信任度)影响的显著性,如模型(3)和(4);最后以政府治理能力、信任不足度和信任度及其交叉项,同时对企业家精神进行回归,如模型(5)。

(三)工具变量的适用性阐述与检验

工具变量的适用性阐述涉及工具变量与核心解释变量的相关性,以及工具变量与残差项的无关性(即工具变量的外生性问题)。

从相关性来看,政府治理资源来源于上级政府的配置和辐射,地市级政府治理资源来源于省级政府的治理资源配置和省会政府治理资源的辐射,根据区域经济学的“增长极”理论和现代地理学的“距离衰减规律”,其治理能力可能与“地市与省政府的距离”负相关;同样,县域政府的治理能力可能与“县与地市政府的距离”“县与省政府的距离”负相关,村居的治理能力可能与“村居与乡镇政府的距离”“村居与县政府的距离”等负相关。表2对这种相关性进行了实证检验,结果表明,“地市与省政府的距离”(distanceⅠ)在1%的置信水平下对地市政府治理能力(govcity)产生负向影响,“县与省政府的距离”(distanceⅡA)、“县与地市政府的距离”(distanceⅡB)均在1%的置信水平下对县域政府治理能力(govcounty)产生负向影响,“村居与乡镇政府的距离”(distanceⅢA)、“村居与县政府的距离”(distanceⅢB)也在1%的置信水平下对村居基层治理能力(govvi)产生负向影响,这表明,工具变量与核心解释变量具有很大程度的相关性。此外,在下文的2SLS估计中,弱工具变量检验(CraggDonald Wald F)也在较高的置信水平下拒绝了弱工具变量的原假设,进一步缓解了对弱工具变量问题的担忧。

工具变量的外生性考虑了以下三个方面:一是地理变量作为一种由天然地理禀赋决定的因素,一般不会受到政府治理能力或企业成长因素的影响,因而互为因果或受到第三种因素共同影响的内生可能性较小;二是考虑到工具变量也可能会通过经济发展水平、产业结构等其他变量影响企业成长,导致工具变量与残差项相关的问题,本文在IV估计中控制了这些变量,以尽可能缓解对这一内生可能性的担忧;三是在县域样本的实证估计中,也同时使用两个工具变量组合,借助IV估计的过度识别检验方法检验工具变量是否具有外生性,下文的2SLS估计中的Hansen检验结果也接受了两个工具变量均外生的原假设,进一步缓解了对工具变量外生性问题的担忧。

三、宏观证据:政府治理能力影响地区企业家精神的估计政府治理能力影响地区企业家精神的基准回归分别基于254个地市级城市样本和1 548个县域样本进行2SLS回归。

(一)基于地市宏观数据样本的基准回归

基于地市样本的估计首先以人均民营上市企业数量(enterpriselisted)作为企业家精神指标,分别以使用主成分分析法和算术平均法计算的综合地市政府治理能力Ⅰ(govcityⅠ)和地市政府治理能力Ⅱ(govcityⅡ)为核心解释变量,以“地市与省政府的距离”为工具变量,估计结果分别报告在表3的第(1)和(3)列,结果表明,地市政府治理能力对人均民营上市企业数量具有显著的正向影响,置信水平为10%,估计系数分别为0591和0158。从控制变量的估计结果来看,人均GDP、产业结构对人均民营上市企业数量影响具有正向的显著性,说明经济发展水平和产业结构升级对民营上市企业培育的促进作用,地理纬度也具有负向显著性,说明南方比北方的民营上市企业更多,其他控制变量的估计结果则不显著。第(2)和(4)列是以人均中国民营企业500强数量作为企业家精神替代指标的估计,地市政府治理能力对人均中国民营企业500强数量也具有显著的正向影响,置信水平为1%,估计系数分别为24805和6634,估计系数因核心解释变量指标核算方法差异而不同,符合预期。综合来看,政府治理能力对地市企业家精神具有显著的正向影响,政府治理能力的提高显著促进了地市企业家精神的繁荣,且估计结果在不同的指标选择下都具有稳健性。

(二)基于县域宏观样本数据的基准回归

基于县域样本的回归以人均工业企业数量为县域企业家精神的量化指标,以使用主成分分析法计算的综合地市政府治理能力Ⅰ(govcountyⅠ)为核心解释变量,估计结果报告在表4的第(1)、(2)和(3)列,其中,第(1)列是以“县与地市政府的距离”(distanceⅡA)为工具变量的估计结果,第(2)列是以“县与省政府的距离”(distanceⅡB)为工具变量的估计结果,第(3)列是以“县与地市政府的距离”和“县与省政府的距离”为工具变量组合的估计结果。结果表明,政府治理能力对县域企业家精神具有显著的正向影响,不同工具变量或组合工具变量的估计系数差别较小,分别为0414、0371和0452,置信水平均为1%。第(4)列是以算术平均法计算的综合县域政府治理能力Ⅱ(govcityⅡ)为核心解释变量的估计结果,政府治理能力对县域企业家精神的影响同样具有正向的显著性。综合来看,政府治理能力对县域企业家精神具有显著的促进作用,且估计结果在不同的核心解释变量计算方法和不同的工具变量选择下都具有稳健性。

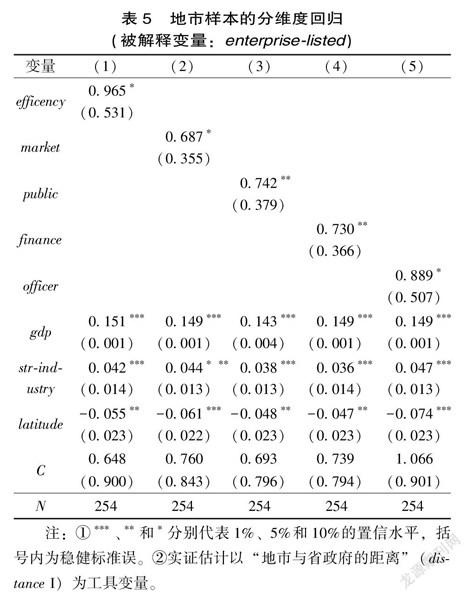

(三)政府治理能力各个维度对地区企业家精神的影响

实证估计基于政府治理能力的各个二级子指标进行的分维度回归,地市级政府治理能力包括政府规模效率(efficency)、市场资源配置水平(market)、公共服务能力(public)、金融服务能力(finance)和官员治理能力(officer)五个维度,表5第(1)~(5)列分别是这五个维度的回归结果,结果表明,政府规模效率、市场资源配置水平、公共服务能力、金融服务能力和官员治理能力均对地市的企业家精神具有显著的正向影响。县域政府治理能力也同样包括以上五个维度,表6第(1)~(5)列分别估计了县域各个维度的政府治理能力对企业家精神的影响,结果表明,政府规模效率、市场资源配置水平、公共服务能力、金融服务能力和官员治理能力同样都具有正向的显著性。综合地市和县域的估计结果,政府治理能力的各个维度对地区企业家精神的成长都具有显著的正向影响。

综合表3、表4、表5和表6的估计来看,无论是对于地市级以上地市样本,还是县域样本,地方政府的治理能力对地区企业家精神的培育均具有显著的正向影响,地方政府治理能力的各个维度对企业家精神的影响也较为显著,更好的政府治理能力激励了企业家创新创业,促进了企业家精神的培育和成长。实证结论为“地方政府治理能力促进企业家精神培育”的假说提供了宏观证据。

四、微观证据:政府治理能力影响个体创业行为的估计

政府治理能力影响个体创业的基准回归是基于CLDS微观调查中的398个村居16 928个个体样本进行的实证检验,表7、表8分别报告了政府治理能力及其各个维度对个体创业行为的影响。

基准回归以村居基层治理能力为核心解释变量,以个体“是否创业”为被解释变量,由于被解释变量取值为“0”或“1”的虚拟变量,故采用二值选择模型,表7的第(1)和(2)列分别是使用LOGIT和PROBIT模型的估计,第(3)和(4)列为IVPROBIT模型,分别以“村居与乡镇政府的距离”(govviⅠ)及“村居与县政府的距离”(govviⅡ)的组合为工具变量。估计结果表明,村居基层治理能力对个人创业选择具有显著的正向影响,置信水平均为1%,LOGIT和PROBIT的估计系数分别为0441和0219,IVPROBIT的估计结果同样在1%的置信水平下显著,IVPROBIT估计中的Wald 检验拒绝了核心解释变量外生的假设,说明政府治理能力具有一定的内生性,使用IVPROBIT更为可靠,估计系数分别为1281和1089,比LOGIT和PROBIT的估计系数偏大,说明忽略内生性的估计可能低估了政府治理能力对个人创业的影响。第(5)列为使用算术平均法计算的综合村居基层治理能力的估计结果,村居基层治理能力对个人创业的影响同样具有正向的显著性。估计还加入了村居的人均收入、个人年龄、兄弟姐妹数量、政治面貌、工作经历、婚姻状况等变量,以控制这些因素对个人创业选择的影响,结果表明,年龄对个人创业影响为正向显著,兄弟姐妹数量、工作经历的影响为负向显著,其他因素的影响不够稳健。综合来看,村居基层的治理能力对该村居个人的创业行为具有显著的促进作用,且在不同的模型选择、不同的核心解释变量计算方法和不同的工具变量选择下都具有稳健性。

表8是村居基层治理能力对个人创业影响的分维度回归,村居基层治理能力包括政府规模效率(efficency)、公共服务能力(public)、金融服务能力(finance)和官员治理能力(governer)四个维度,第(1)~(4)列分别是以这四个维度为核心解释变量的估计结果。实证结果表明,村居的公共服务能力、金融服务能力和官员治理能力对个人创业行为具有显著的正向影响,估计系数分别为1555、0416和0993,置信水平均为1%。而村居的政府规模效率对个人创业行为影响不显著,可能的解释是:村居的基层工作人员多为服务人员,行政行为较少,因而对个人创业行为的影响不显著。

表7和表8的估计结果表明,地方政府的治理能力对个体创业行为的选择具有较为显著的正向影响,较好的村居基层治理能力鼓励了居民创业,实证结论为“地方政府治理能力影响企业家精神培育”的假说提供了微观证据。

五、信任与信心的中介作用讨论

(一)信任与信心的中介作用假说

英国经济学家凯恩斯最早在其《就业、利息和货币通论》一书中提出“动物精神”的概念,用来描述投资行为靠自然本能驱动而非理性决策。阿克洛夫和席勒基于这一概念提出的“动物精神”理论,即以非理性的心理因素为核心解释人们的经济决策行为和真实的宏观经济运行。政府治理能力通过影响信心、信任等非理性因素进而影响企业家的经营活动和创业活动。

根据“动物精神”理论,信心属于非理性的心理因素,不仅影响微觀层面的投资决策,还存在宏观层面的信心乘数效应,信心就像“心理上的传染病”可以渗透到经济各个领域。一方面,政府可以通过财政税收优惠、优质公共服务平台、金融信贷服务等治理手段为企业家创业活动和企业经营“兜底”,政府的有效支持将有利于改善企业家对未来市场的预期,恢复企业家从事创新创业活动的信心,从而促使企业加快复苏;另一方面,政府也可以通过治理能力提升来提供可靠的信息来源、保障合同公平执行和公正监管等机制促进企业家信心的恢复和经济的再次繁荣。

信任對个体而言则是非理性决策的另一心理因素,影响企业家的经营决策和消费者的消费决策。首先,政府的作用在于完善信任制度体系进而促进理性的“制度信任”,储小平和李怀祖(2003)[11]认为这种“理性制度信任”比非理性的“关系信任”成本更低,“理性制度信任”资源的缺失是企业成长的“瓶颈”约束,当“关系信任”被削弱时,逐步建立起“制度信任”对企业成长至关重要[12]。其次,由个体的信任度而集成的地区信任度已成为一个地区的非正式制度约束并影响企业多个维度的发展,张维迎和柯荣住(2002)[13]、曹春方等(2019)[14]的研究分别揭示了地区的社会信任度对企业规模与发展速度、企业并购、企业跨区扩张的显著影响。刘凤委等(2009)[15]的研究则阐述了社会信任作为非正式约束影响交易成本进而影响地区企业成长和经济增长的逻辑。周广肃等(2015)[16]认为信任对家庭创业决策具有显著的影响。此外,政府治理能力本身是微观市场主体对政府信任的基础,这种信任是社会信任体系的重要组成部分。

基于以上分析,本文提出政府治理能力通过提振社会信心和信任影响企业家精神的假说。

(二)中介效应的实证检验

中介效应检验估计了信任和信心作为非理性因素对个人创业行为的影响,及其在政府治理能力影响个人创业行为过程中所发挥的中介作用(见表9)。

实证估计参考温忠鳞等(2004)[10]文献,分三步进行检验:表9的第(1)列首先检验了村居的政府治理能力对个人创业行为的影响,估计结果具有正向的显著影响,说明可以进行下一步检验;第(2)和(3)列分别检验了村居基层治理能力(govviⅠ)对个人的信心不足度(unconfi)和信任度(trust)的影响,结果表明,政府治理能力对个人的信心不足度的影响具有较显著的负向影响(置信水平10%),换言之,政府治理能力会增强个人对未来的信心,同时,政府治理能力对信任度的影响具有正向的显著性(置信水平1%),即政府治理能力有利于个人之间建立信任;基于以上检验结果的显著性,最后以政府治理能力、信心不足度和信任度同时作为核心解释变量对个人创业行为(enterprisestart)进行回归,结果显示,政府治理能力依然具有正向的显著性,而信任度和信心不足度也依然分别表现出正向和负向的显著性,这说明信心和信任指标在村居基层治理能力影响个人创业行为过程中发挥了显著的中介效应,且不是完全的中介效应,村居治理能力也可能通过信心和信任之外的渠道影响个人创业行为。

六、研究结论和政策建议

本文借鉴了ACEMOGLU 等(2015)[6]文献的研究思路,结合中国地方政府治理特色,提出了地方政府治理能力影响各地的企业家活动和个体创业行为的假说,并提供了宏观、微观和影响机制的经验证据。实证检验分别基于地市样本、县域样本,以及CLDS调查数据的村居与个体样本的匹配,以“与上级政府的距离”为工具变量,估计了政府治理能力对企业家精神的影响。结果表明,县域和地市政府治理能力对地区企业家精神具有显著的正向影响,政府治理能力促进了企业家精神的培育;村居基层治理能力对个体创业选择具有显著的正向影响,较好的村居基层治理能力鼓励了个体创业;信心和信任在政府治理能力影响企业家创业的过程中发挥显著的中介作用。

基于研究结论,结合后疫情时代的宏观经济背景,本文提出以下三点政策思考:

第一,围绕营商基础“硬环境”和制度“软环境”推动地方政府治理能力提升,不断降低企业的运营成本和制度性交易成本,以营商成本作为评价地方营商环境和政府治理现代化水平的核心指标,使政府真正成为企业和企业家的“帮助之手”。

第二,加快构建新时代的政商关系,厘清确立政府治理的法定边界,推动政府与企业之间的良性互动,为企业家创新创业提供宽松、自由的社会氛围和市场环境。同时,不断推动政府自我革命,避免官僚政治所带来的社会制度变迁停滞抑制企业家精神的成长。

第三,在促进经济复苏的后疫情时代,以提振企业家创新、创业信心为核心完善政府宏观调控政策,提升政府利用政策工具驾驭经济的能力。加大对民营企业在土地、环保、金融等方面的支持力度,重点支持较难获得银行流动性支持的中小企业扩展融资渠道,重点支持出口依赖性企业转型开拓国内市场。

[参考文献][1]黄晓春,周黎安.政府治理机制转型与社会组织发展[J].中国社会科学,2017(11):20-21.

[2]万华林.陈信元.治理环境、企业寻租与交易成本——基于中国上市公司非生产性支出的经验证据[J].经济学(季刊),2010(1):553-570.

[3]贾俊雪,秦聪.农村基层治理、专业协会与农户增收[J].经济研究,2019(9):123-140.

[4]文雁兵,郭瑞,史晋川.用贤则理:治理能力与经济增长——来自中国百强县和贫困县的经验证据[J].经济研究,2020(3):18-34.

[5]TIMOTHY B,PERSSON T. The origins of state capacity:property rights,taxation and politics[J].The American economic review,2009,99(4):1218-1244.

[6]ACEMOGLU D,GARCAJIMENO C,ROBINSON J A. State capacity and economic development:a network approach[J].The American economic review,2015,105(8):2364-2409.

[7]BAUMOL W J. Entrepreneurship:productive,unproductive and destructive[J].Journal of political economy,1990,98(5):893-921.

[8]张维迎,王勇.企业家精神与中国经济[M].北京:中信出版社,2019.

[9]GLAESER E L,KERR S P, KERR W R. Entrepreneurship and urban growth:an empirical assessment with historical mines[J].Review of economics and statistics,2015,97(2):498-520.

[10]溫忠鳞,张雷,侯杰泰,等.中介效应检验程序及其应用[J].心理学报,2004(5):614-621.

[11]储小平,李怀祖.信任与家族企业的成长[J].管理世界,2003(6):98-105.

[12]周文,李晓红.中国经济转型中的企业成长——基于分工与信任的视角[J].管理世界,2009(12):180-181.

[13]张维迎,柯荣住.信任及其解释:来自中国的跨省调查分析[J].经济研究,2002(10):59-70.

[14]曹春方,夏常源,钱先航.地区间信任与集团异地发展——基于企业边界理论的实证检验[J].管理世界,2019(1):179-191.

[15]刘凤委,李琳,薛云奎.信任、交易成本与商业信用模式[J].经济研究,2009(8):130-133.

[16]周广肃,谢绚丽,李力行.信任对家庭创业决策的影响及机制探讨[J].管理世界,2015(12):121-129.Good Governance and Prosperity: Research on the Influence

of Local Government Governance Capability on Entrepreneurship

MaZhongxin

(Shanghai University of Political and Law, Shanghai 201701,China)

Abstract:Unlike western “night watchman” governments, local governments in China are effective governments. Government governance provides confidence and trust support for entrepreneurial activities. The governance level of local governments is the key to prosperity or weakness of local entrepreneurship. Based on the perspective of the differences of government governance capabilities in different regions, this paper empirically studies the allocation of local governments governance capabilities and their impact on entrepreneurship. The results show that the allocation of local governments governance capabilities is significantly correlated to their distances from the higher level government. The capabilities of local government governance have a significant positive impact on regional enterprises and individual entrepreneurial choices. At the same time, confidence and trust play a significant intermediary role in the process of government governance capabilities affecting entrepreneurs.

Key words:government; governance capability; entrepreneurship

(责任编辑:李萌)

收稿日期:2021-09-04

基金项目:国家社会科学基金一般项目《全球经济治理视野下“一带一路”国际公共产品供给研究》(16BJY146)。

作者简介:马忠新(1982—),男,河南正阳人,博士,上海政法学院经济管理学院讲师,新加坡南洋理工大学访问学者,主要研究领域为中国制度变迁、企业家精神演变等。DOI: 1013253/j.cnki.ddjjgl.202201003