优质中稻新品种长粒粳384 的选育

查中萍,郭 英,董华林,殷得所,胡建林,王红波,郑兴飞,薛 莲,游艾青,徐得泽,刘 凯

(湖北省农业科学院粮食作物研究所/粮食作物种质创新与遗传改良湖北省重点实验室,武汉 430064)

水稻是中国的主要粮食作物,中国60%以上的人口以稻米为主食。水稻分籼、粳2 个亚种[1],粳稻和籼稻最为显著的外观区别在于谷粒长度,籼稻谷粒较长,粳稻谷粒则较短。在稻米品质上,粳稻的蒸煮食味品质要优于籼稻,而籼稻细长的外观品质更受消费者喜爱。受到国内一些稻米品牌和国际市场泰国香米的影响,长粒型育种是粳稻品种选育的发展趋势[2]。但谷粒过长,粳稻糙米率、精米率和整精米率会下降,且谷粒长与谷粒宽、谷粒厚呈负相关。因此,在长粒粳稻品种培育过程中,协调粒型与品质间的矛盾是粳稻育种的重要研究方向,在增加粒长的同时应保证粳稻蒸煮食味品质特征,减少垩白率,进而提高其外观品质。

物理辐射诱变育种技术是利用射线辐射处理植物的种子或器官,使其产生可遗传变异,再经人工选育培育新品种的技术。物理辐射诱变技术已在水稻生育期、稻米品质、种质资源创制等方面得到广泛应用,并取得了良好的效果[3]。

优质中稻长粒粳384 是湖北省农业科学院粮食作物研究所、湖北洪山实验室、武汉市香润农业科技开发有限公司、襄阳田园乐活米业有限公司以嘉禾212(系中国水稻研究所与浙江嘉兴市农业科学院合作,应用生物高科技综合技术结合常规育种方法培育而成的典型长粒粳稻新品种,2004 年通过浙江省农作物品种审定委员会审定,品种审定编号为浙审稻2004019)为母本[4,5],鄂香2 号[6](湖北中香农业科技股份有限公司、孝感市孝南区农业科学研究所和湖北省农业科学院粮食作物研究所从“香恢66//培矮64S/鄂晚17///R187”籼粳交的后代经系谱法选育而成的常规晚稻品种,2018 年通过湖北省农作物品种审定委员会审定,品种审定编号为鄂审稻2018038)为父本杂交,F1代经过Co60照射后,经系统选育出优质高产的长粒粳稻常规新品种。

1 选育过程

2012 年夏季在湖北省农业科学院南湖试验农场用嘉禾212 与鄂香2 号杂交,收获杂交种F1代种子用钴60 辐射,剂量为350 Gy,2012 年冬季在海南省陵水县种植F1代,每株混收种子;2013 年夏季在武汉市种植F2分离群体2 800 株,选择长势旺、熟相好单株102 个;2013 年冬季在海南省种植F3株系102 个,选择长势旺、熟相好单株80 个;2014 年夏季在武汉市种植F4株系80 个,并从优良株系内筛选出12 个优良单株;2015 年夏季在武汉市种植F5株系12个,选择长势旺、熟期适宜、熟相好单株8 个;2016 年夏季在武汉市进行株系鉴定,获得F6稳定株系8 个,每个株系收典型代表株2~3 株,共计收获21 个株系材料;2017 年夏季继续进行株系鉴定,其中编号17-384 区株系表现优良当选,暂定名为长粒粳384;2018 年夏季在武汉市进行小区观察试验,表现熟期早,产量高,熟相好;2019 年夏季进行大面积试种示范。2020—2021 年参加省高档优质稻科企联合体区域试验。2022 年8 月通过湖北省农作物品种审定委员会审定,审定编号为鄂审稻20220061。

2 主要特征特性

2.1 农艺性状

长粒粳384 在湖北省作中稻种植,全生育期135.7 d,株高116.6 cm,生长势强,分蘖力较强。该品种株型紧凑,株高中等,茎秆较粗壮,抗倒性较强。叶色绿,颖尖无色,剑叶挺,后期转色较好,秆青子黄不早衰。穗子大小中等,粒型长。平均穗长27.7 cm,每穗总粒数154.4 粒,实粒数119.0 粒,结实率77.1%,千粒重29.2 g。

2.2 品质性状

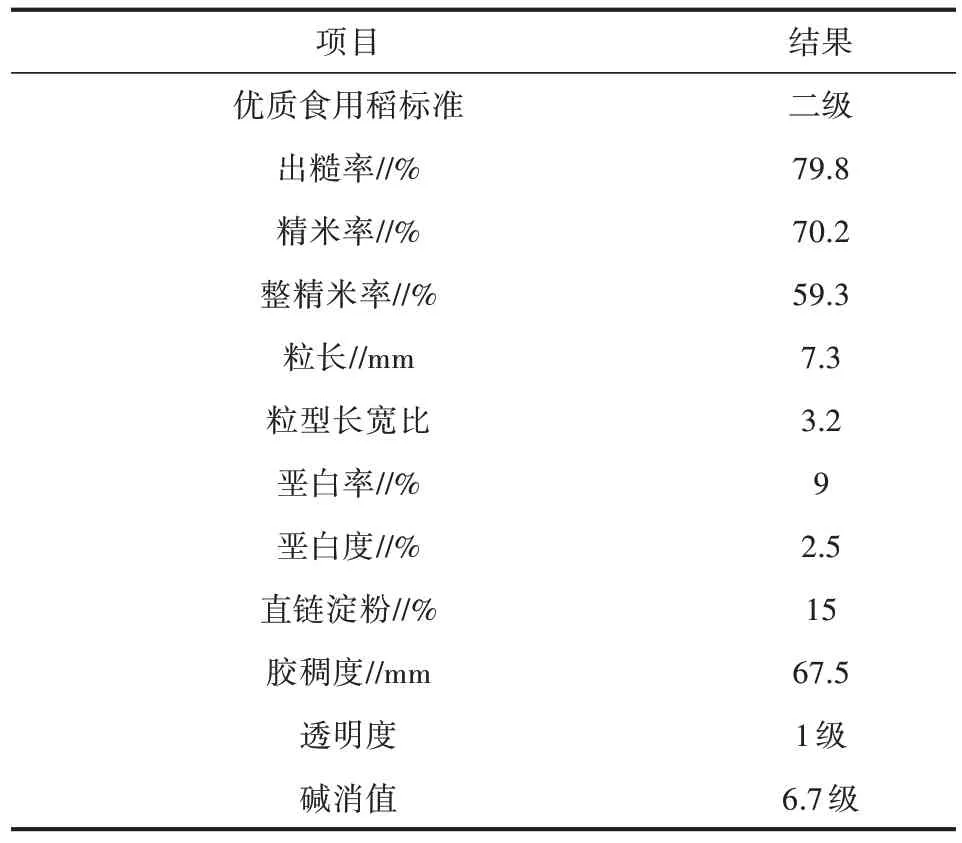

2020—2021 年长粒粳384 参加省高档优质稻科企联合体区域试验。经农业部食品质量监督检验测试中心(武汉)米质检测(表1),该品种达到部标二级优质稻谷质量标准(NY/T 593—2013)。蒸煮食味品鉴由国家粮食和物资储备局科学研究院粮食品质营养研究所测试,主要理化指标达到农业行业《食用稻品种品质》优质二级。

表1 长粒粳384 区试中米质分析结果

2.3 产量表现

长粒粳384 2020 年平均产量为7 602 kg/hm2,比对照黄华占减产7.11%,减产极显著。在10 试点中,6 点增产,增产点占60%。稻瘟病抗性指数6.5,高感稻瘟病;感白叶枯病;中抗纹枯病;稻曲病发病。2021 年平均产量为8 353.8 kg/hm2,比对照黄华占增产3.49%,增产极显著。10 试点中,7 点增产,增产点占70%。稻瘟病抗性指数5.5,高感稻瘟病;中感白叶枯病;感纹枯病。

2.4 抗病性状

稻瘟病抗性由宜昌市农业科学院、恩施州农业科学院植物保护研究所鉴定,鉴定结果由宜昌市农业科学院汇总;白叶枯病抗性由由宜昌市农业科学院鉴定;稻曲病、纹枯病抗性由恩施州农业科学院植物保护研究所鉴定。区试汇总结果为稻瘟病抗性指数6,高感稻瘟病,中感白叶枯病,中抗纹枯病。

3 与亲本的差异

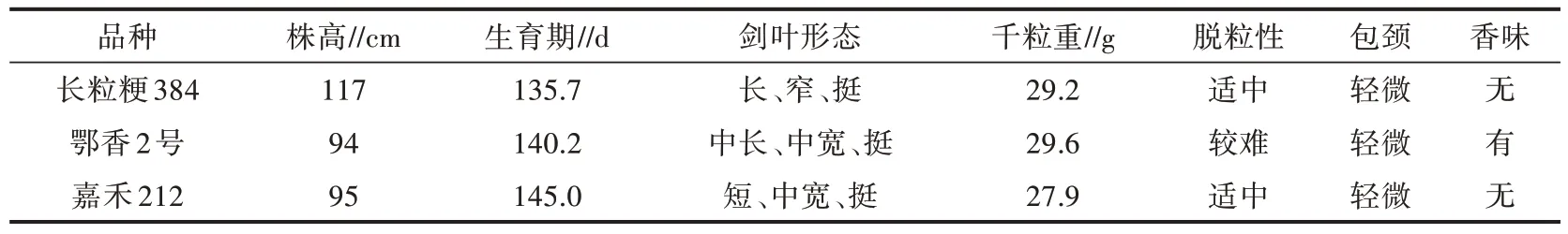

长粒粳384 整株无香味,株高中等,生育期稍短,剑叶叶片长度较长,穗长中等,每穗粒数中等,粒长较长,千粒重较高,与双亲嘉禾212、鄂香2 号在株高、生育期、剑叶形态、千粒重、香味等农艺性状上均存在明显差异性(表2)。

表2 长粒粳384 与双亲差异性比较

4 栽培技术要点

4.1 适时播插、适龄壮秧移栽、合理密植

长粒粳384 适合湖北省作中稻种植,在生产上应适当早播密植。于4 月下旬至5 月中旬播种,秧田播种量25 kg,采用露地水育秧,秧龄控制在25~30 d,迟熟茬口秧龄最长不得超过35 d。培育多蘖壮秧,确保移栽时每粒谷苗带1~2 个分蘖。5 月底至6 月初移栽,株行距16.7 cm×20.0 cm,每穴插4 谷粒苗,每公顷插基本苗180 万左右,早插宜稀,迟插宜密,要求浅插、匀插,留好丰产沟。

4.2 科学肥水管理

采取“前促、中补、后控”的原则,以底肥为主,追肥为辅,早施分蘖肥,视苗情酌施穗肥,一般每公顷施纯氮165~195 kg,氮磷钾比例为1∶0.5∶1。浅水插秧,深水活棵,薄水分蘖,够苗晒田,孕穗期至抽穗期保持浅水层,灌浆期干湿交替,成熟前一周断水。施足大田底肥,早施分蘖肥,适量补施穗肥。早施分蘖肥,插秧后5~7 d,每公顷施尿素120~150 kg、氯化钾120~150 kg 和750~1 200 g 10%多效唑粉剂(降低株高、增加分蘖、预防倒伏)作返青分蘖肥并及时中耕松土。合理管水,勤灌浅灌,适时晒田。为防倒伏必须抓好够苗晒田措施,在苗数达到22 万时排水晒田,晒到泥硬见白根,人行不下陷,控制无效分蘖,防止后期倒伏。后期不宜断水过早,保持干干湿湿,收割7 d 前断水。

4.3 病虫害防治

按中稻常规病虫害防治管理,特别是防治三代三化螟和褐飞虱危害,防止白穗和半秕粒,以免影响外观品质。

4.4 注意事项

切忌过肥、贪青;严禁串灌和长期深灌;注意保护天敌,消灭田边杂草;加强病虫测报,实行适期用药,综合防治。