初中化学“饱和溶液”实验的比较和改进

许雪珠 陈培亮

广东省珠海市南屏中学(519060) 广东省珠海市第十三中学(519060)

义务教育教科书人教版化学九年级下册设计了氯化钠和硝酸钾溶于水两个实验,旨在通过实验来让学生建立“饱和溶液”和“不饱和溶液”的概念,并总结一般情况下“饱和溶液”与“不饱和溶液”的转化关系[1]。人教版初中化学教材中的实验存在以下不足:①实验耗时长,无法完成课堂教学任务;②个别操作成功率低,因硝酸钾溶解吸热,“在20 mL水中第一次加5 g硝酸钾”和“加热硝酸钾饱和溶液后加入5 g硝酸钾”这两个过程中都可能出现固体未完全溶解的现象;③实验的设计不完善,比如“加入15 mL水后氯化钠完全溶解”和“加热后,硝酸钾完全溶解”这两个过程并不能说明溶液一定就为不饱和溶液。

以上不足导致任课教师在本节课的教学中往往会面临演示实验和教学进度二者不可兼得的困境。因此,笔者尝试参考国内其他版本初中化学教材[2-6],对该实验进行改进。

1 国内其他版本教材“饱和溶液”实验比较

国内其他版本初中化学教材有关“饱和溶液”实验的装置、内容和操作各不相同。笔者对其进行实践并归纳出各个实验的操作要点、优点和不足见表1。

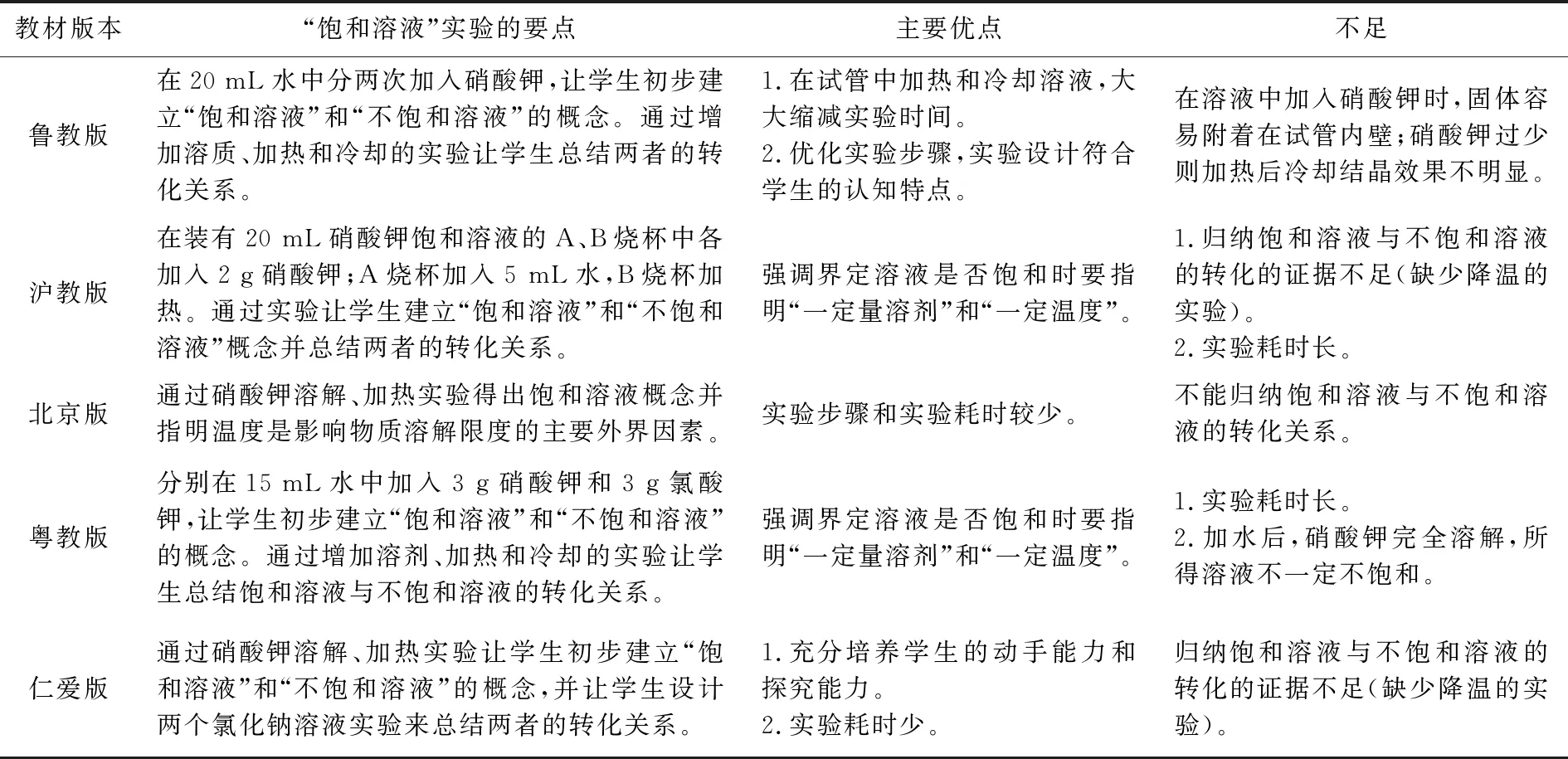

表1 国内其他版本初中化学教材“饱和溶液”实验的比较

2 实验改进的思路

分析国内其他版本初中化学教材有关“饱和溶液”的实验特点,结合国内同行的改进实验[7-8],笔者总结了该实验改进的主要思路:①保证实验的科学性和完整性是前提。改进实验的设计必须能让学生建立“饱和溶液”和“不饱和溶液”的概念和判断方法,总结一般情况下饱和溶液与不饱和溶液的转化关系和结晶方法;②大大缩短实验时间是关键。人教版“饱和溶液”实验药品用量偏多,探究温度对溶液饱和状态影响的实验最耗时。因此,适当减少药品用量,合理优化实验步骤才能缩短实验时间,保证课堂教学深入开展,做到实验和教学两不误;③提高实验成功率是教学效果的保障。操作简便、现象明显、成功率高的实验有利于增强学生学习化学的兴趣,促进思维和能力的发展;④尽量少改动教材,这样才能使改进实验更好推广。基于教材改进实验,改进者可以充分、有效利用教材及其配套资源,这会大大减轻教师备课压力和学生作业负担。

3 实验改进方案

3.1 实验用品

仪器:试管(20 mm×200 mm)2支、酒精灯、试管夹、50 mL和250 mL烧杯各1个、玻璃棒、塑料药匙。

药品:氯化钠、硝酸钾、蒸馏水、自来水(冷却用)。

3.2 实验准备

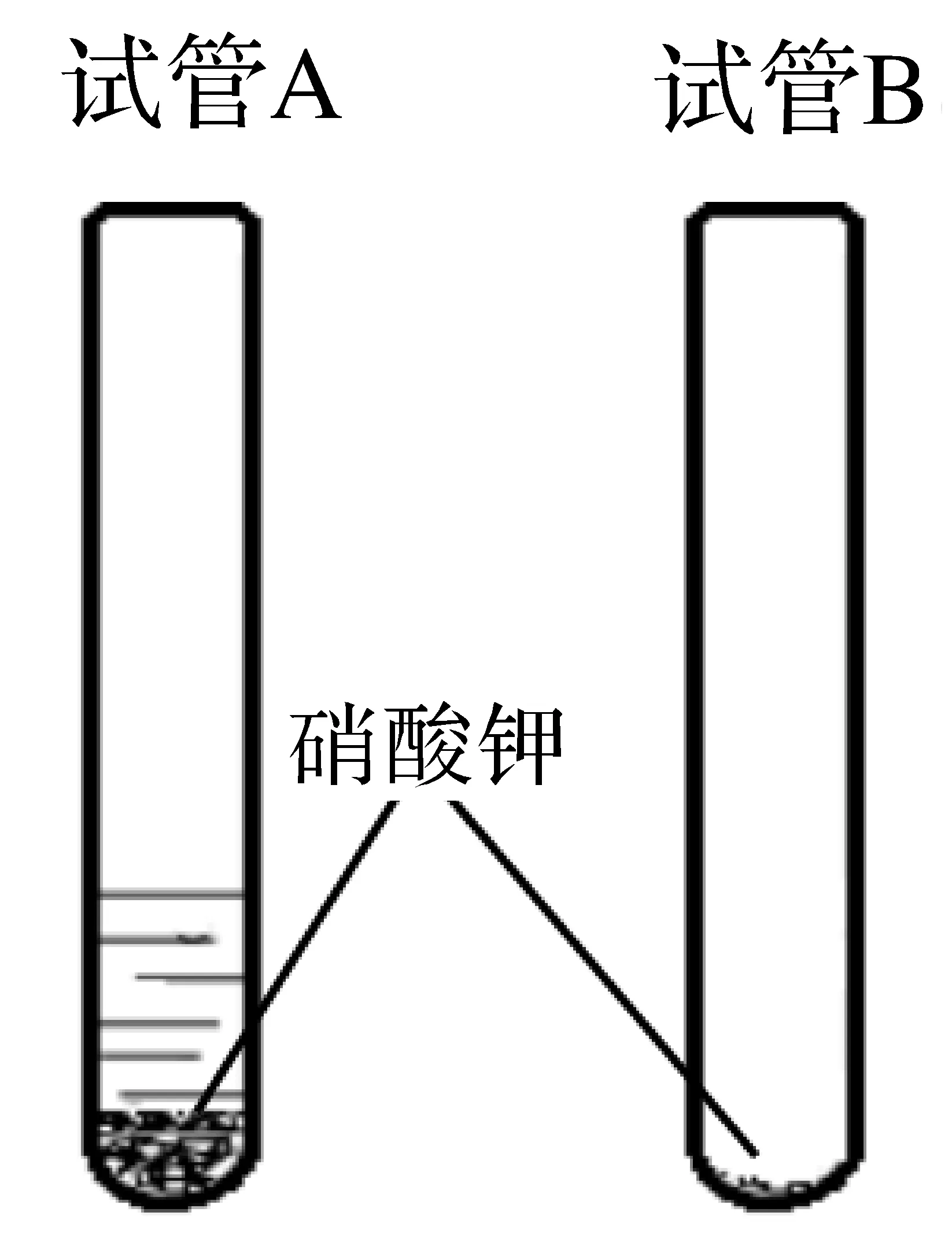

图1 加热硝酸钾饱和溶液实验准备

(1)在50 mL的烧杯中加入10 mL水。

(2)如图1所示,在试管A中加入8 mL水和5 g硝酸钾固体,振荡并冷却至室温待用(有固体剩余);用塑料药匙末端取少量硝酸钾放入试管B待用。

(3)实验步骤、现象和结论见表2。

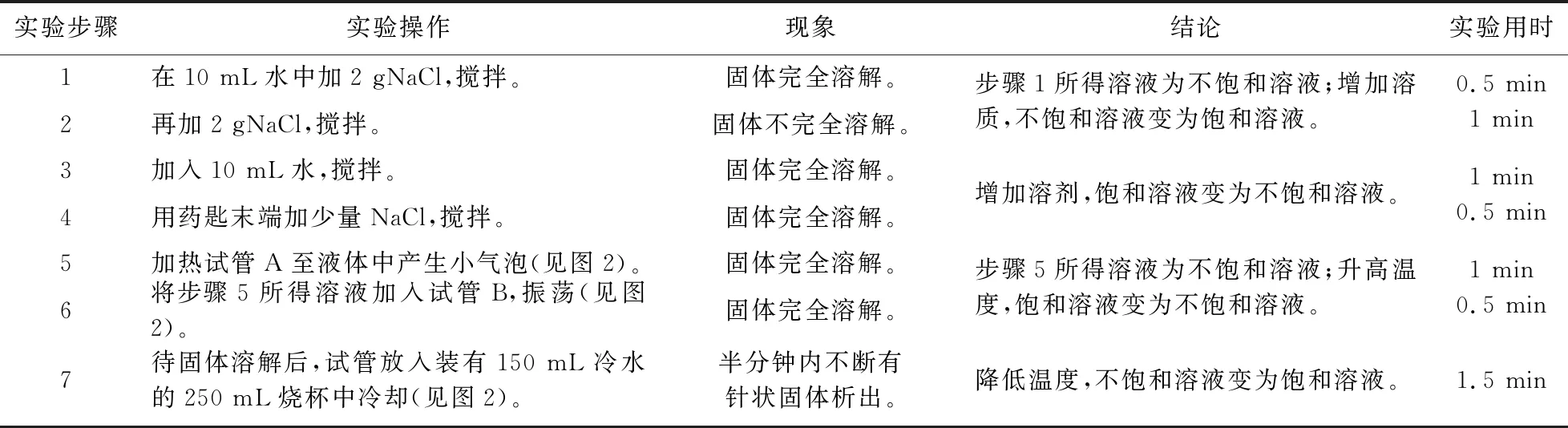

表2 改进实验的步骤、现象和结论

图2 加热和冷却硝酸钾溶液实验

4 改进实验的优点

(1)该实验能让学生建立“饱和溶液”和“不饱和溶液”的概念并学会判断方法。结合“海水晒盐”的教学资源,学生容易总结出一般情况下饱和溶液与不饱和溶液的转化关系和结晶方法。

(2)该实验通过减少药品用量、删去教材中硝酸钾溶于水的步骤、改变加热和冷却的方式,使实验时间由30 min左右缩短至6 min,适用于学生分组实验并能使课堂教学深入开展。

(3)该实验成功率高,实验效果明显,有助于学生根据实验证据进行分析和归纳,促进其科学思维的形成。

(4)该实验是基于人教版教材的改进实验,可以充分和有效利用教材及其配套资源,大大减轻教师备课压力和学生作业负担,便于推广。

(5)该实验药品用量少,而且步骤5~7的药品可以反复使用,体现绿色化学的理念。

5 改进实验的说明

在实际教学过程中,有学生和老师提出“将热的硝酸钾溶液放入冷水中,试管是否会炸裂”。笔者查阅了相关资料[9],发现普通玻璃的炸裂不仅受到温差的影响,还跟玻璃的厚度和受热方式有关(水平作用不发生破裂)。改进实验加热试管A之后,将溶液倒入试管B,振荡。经过实验过程中的自然散热、溶液转移时试管B吸热和硝酸钾溶解吸热等过程,冷却时试管温度一般都在70 ℃以下。而该实验通常在2-3月份完成,水温大多为10~20 ℃之间。由于温差小、试管玻璃厚度小而且冷却是均匀作用在试管装有溶液的整个部分,因此,实验过程中并没有出现过试管炸裂的现象。设置步骤4和步骤6是为了说明“没有未溶解固体的溶液不一定为不饱和溶液”。在教学中,教师可以根据学生的水平删除实验,将其改为让学生设计实验。

——饱和溶液与不饱和溶液