上大学能使劳动者更健康吗?

——大学教育的健康效应及其影响机制研究

李春根,彭树宏

(江西财经大学 财税与公共管理学院;江西 南昌 330013)

一、引言

1999年,中国开启了高校扩招,此后中国高等教育的规模有了大幅扩张,每年高校毕业生人数屡创新高,出现了“毕业即失业”“大学生工资不如农民工”等所谓的“大学生就业难”问题。因而,不少人甚至教育部自己都开始怀疑高校扩招,提出了放缓乃至停止高校扩招的政策主张(1)2008年教育部在发布会上首次表示,1999年决定的全国高校大规模扩招太急促,造成毕业生就业困难等问题,表明了今后要放慢高校扩招步伐的态度,http://learning.sohu.com/20081009/n259936826.shtml。;不少农村家庭和孩子对上大学的预期回报看低,中学阶段辍学务工者的比例上升。[1]对高校扩招和上大学的消极看法,主要是基于高等教育的劳动力市场回报来判断的。事实上,高等教育作为一种重要的人力资本投资,它对人们经济生活的各个方面都有重要的影响。上大学不仅有未来劳动力市场收入的物质回报,还可能有健康等非物质回报(2)参见Grossman, M. “Education and Nonmarket Outcomes.” In Hanushek, E. A. & Welch, F. (eds.)Handbook of the Economics of Education, Amsterdam:North Holland Press, Vol.1, 2006, pp.577-633;Lochner, L.“Nonproduction Benefits of Education: Crime, Health and Good Citizenship.” In Hanushek, E. A., Machin, S. &Woessmann, L. (eds.) Handbook of the Economics of Education. Amsterdam:North Holland Press, Vol.4, 2011, pp.183-282;Galama, T. J., Lleras-Muney, A. A. & Kippersluis, H. van.“The Effect of Education on Health and Mortality: A Review of Experimental and Quasi-Experimental Evidence.”Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance,2018, pp.1-99。。研究上大学的健康回报能让我们更全面地认识高等教育的价值,进而对国家的高等教育政策和个人的受教育决策做出更正确的判断。健康不仅是一种能增进生产率的人力资本,而且其自身也是人们追求的重要生活目标。如果上大学能带来更好的健康水平,且我们知道其影响机制的话,那么就可以通过扩大高等教育规模和调整大学教育方式的办法促进国民健康水平的提高,从而节省宝贵的医疗卫生资源的支出。

习近平总书记在2016年8月召开的全国卫生与健康大会上明确指出,要“将健康融入所有政策,人民共建共享”。同年10月,党中央和国务院颁布《“健康中国2030”规划纲要》,提出了推进健康中国建设的宏伟蓝图和行动纲领。2017年,党的十九大报告进一步将实施健康中国战略纳入国家发展基本方略,提出要“完善国民健康政策,为人民群众提供全方位全周期健康服务”。2019年暴发并延续至今的新冠疫情更加凸显了人民健康的重要性,习近平总书记指出,“预防是最经济最有效的健康策略”。如果上大学能带来更高的健康水平,那么大学教育就是最好的预防手段、最有效的健康策略。

教育的回报问题是经济学家和教育学家持久关注的重要话题。与人们的现实感受一致,之前研究对教育的劳动市场回报关注较多,而相对忽视了对教育的非劳动力市场回报的研究。[2]教育的健康效应是教育的一种重要的非劳动力市场回报,同时也是健康资本需求[3]、童年发展对成年影响(3)参见Heckman, J. “The Economics, Technology and Neuroscience of Human Capacity Formation.” Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol.104, No.33, 2007,pp.13250-13255;Conti, G., Heckman, J. &Urzua, S. “The Education-Health Gradient.” American Economic Review, Vol.100, No.2, 2010, pp. 234-238。以及宏观经济增长(4)参见Acemoglu, D.&Johnson, S. “Disease and Development: The Effect of Life Expectancy on Economic Growth.” Journal of Political Economy, Vol.115, No.6, 2007, pp.925-985;Cervellati, M. & Sunde, U. “Human Capital Formation, Life Expectancy and the Process of Development.” American Economic Review, Vol.95, No.5, 2005, pp.1653-1672。的理论模型中的重要参数(5)参见Clark, D. & Royer, H. “The Effect of Education on Adult Health and Mortality: Evidence from Britain.” American Economic Review, Vol.103, No.6, 2013, pp.2087-2120;Huang, W. “Understanding the Effects of Education on Health: Evidence from China.” Harvard Working Paper, 2016。。随着现代社会人们对健康问题的日益关注,教育的健康效应研究也开始逐渐受到学界的重视。但与教育对收入的正效应的研究结论已在学界取得广泛共识不同,教育的健康效应研究尚未取得一致结论。[4]使用美国义务教育法在各州的不同变化做工具变量的研究发现教育对死亡率有很大的显著影响效应[5],利用英国义务教育法改革的自然实验进行断点回归的研究则发现教育对死亡率没有显著影响[6]。美英之外,教育对死亡率的影响在新西兰[7]和德国[8]都得到了证实,但在法国[9]和瑞士[10]没有得到证实。在富裕的国家,教育会降低BMI;在贫穷的国家,教育则会提升BMI。[11]同样利用英国义务教育法改革的自然实验进行研究,有的研究考察了教育和自评健康之间的关系,发现受教育年限提高1年使得自评健康良好的概率提高4.5%-5.5%[12];有的研究考察了教育对自评健康指标和客观健康指标的影响,发现教育对女性的自评健康有显著影响,但对心血管病的发病则无显著影响。[13]同样采用双胞胎数据,针对澳大利亚的研究考察了教育对体重超重的影响,发现受教育年限增加1年会使得男性体重超重的概率降低2%-4%,但对女性则无影响[14];针对美国的研究考察了教育对自评健康和慢性疾病的影响,发现完成高中教育者比没完成高中教育者的健康水平显著更高,但高中之后的教育提高则不能促进健康。[15]可以看到,教育对健康的影响具有极强的异质性。不仅不同发展水平的国家不一样,而且不同健康指标也有差异,甚至不同性别、不同教育程度的健康效应都会有所不同。

针对中国教育的健康效应的研究文献近年才开始出现。(6)参见程令国、张晔、沈可《教育如何影响了人们的健康?——来自中国老年人的证据》,《经济学(季刊)》,2015年第1期;胡安宁《教育能否让我们更健康——基于2010年中国综合社会调查的城乡比较分析》,《中国社会科学》,2014年第5期;李军、刘生龙《教育对健康的影响——基于中国1986年义务教育法的实证分析》,《数量经济技术经济研究》, 2019年第6期;Huang, W. “Understanding the Effects of Education on Health: Evidence from China.” Harvard Working Paper, 2016;Jiang, W., Lu, Y. & Xie, H. “Education and mental health: Evidence and mechanisms.”Journal of Economic Behavior & Organization, 2020,180, pp.407-437。程令国等使用中国60岁以上老年人数据,考察了教育对健康的影响效应及其内在机制,研究发现教育显著提高了中国老年人的健康水平和存活率(7)在程令国等学者所分析的全部老年人样本中,平均受教育年限为2.04年,他们的核心解释变量为受访老人是否受过教育,受过至少1年教育者赋值为1,否则赋值为0。所以,他们所考察的教育是处于扫盲阶段的基础教育。参见程令国、张晔、沈可《教育如何影响了人们的健康?——来自中国老年人的证据》,《经济学(季刊)》,2015年第1期。。胡安宁采用CGSS2010年的全国数据,研究了城乡之间教育成就的健康回报差异,结果表明教育对城乡居民的健康均有正向回报,但农村与城市居民在义务教育和高中教育不同阶段所体现出的健康回报有所不同。[16]这是较早研究中国教育的健康效应的两份文献,但并没有严格考察教育对健康的因果效应。Huang利用中国义务教育法在各省实施时间的差异构造工具变量,考察了教育对健康的影响效应及其机制,结果表明教育对健康有显著的正向因果效应。[17]李军等利用中国义务教育法的自然实验,采用工具变量法考察教育对健康的因果效应,发现教育的健康效应存在性别异质性,结果表明教育与男性自评健康、女性保持正常体型之间存在显著因果关系。[18]Jiang等基于中国义务教育法的自然实验,利用拐点回归设计考察了教育对精神健康的影响,发现教育与精神健康之间存在正向因果效应。[19]上述三篇文献虽然考察了教育对健康的因果效应,但均以中国义务教育法的变革为自然实验来进行工具变量估计,实际得到的只是基础教育的健康效应,而无法估计高等教育对健康的影响。正如不同阶段教育的劳动力市场回报不同一样,不同阶段教育的健康回报也会不同。(8)参见Lundborg, P. “The Health Returns to Schooling-What can We Learn from Twins? ” Journal of Population Economics, Vol.26, No.2, 2013, pp.673-701;Heckman, J., Humphries, J. E. &Veramendi, G. “Returns to Education: The Causal Effects of Education on Earnings, Health and Smoking.” Journal of Political Economy, Vol.126, No.S1, 2018, pp.S197-S246。

本文在现有文献基础上,采用中国劳动力动态调查数据(CLDS),针对16-64岁的劳动年龄人口,从主观健康和客观健康两个方面考察了中国大学教育的健康效应及其影响机制。研究结果表明,上大学提升了男性劳动力的自评健康状况和肥胖的概率,大学教育对男性劳动力健康的影响机制是认知能力和收入,而非健康行为。本文的研究深化了我们对中国大学教育的健康回报的认识,能为我们深化思考高等教育的价值和健康中国政策提供启示。接下来的第二部分是模型与数据,第三部分是大学教育对健康的影响效应估计,第四部分是大学教育对健康的影响机制分析,第五部分是结论与启示。

二、模型与数据

(一)模型

经济学家很早就将健康和教育视为人力资本的两个主要组成部分,认为两者都是一种资本性支出,能影响到劳动者的长期收入能力;但是健康和教育也有不同之处,健康主要通过增加劳动者的劳动时间来提高劳动者收入,而教育主要通过提升劳动者的生产率来提高劳动者收入(9)参见Becker, G. Human Capital.New York: Columbia University Press, 1964;Mushkin, S. J. “Health as an Investment.”Journal of Political Economy, Vol.70, No2, 1962, pp.129-157。。Grossman首次在人力资本理论的基础上,构建了健康需求的理论模型,并由此成为研究健康的标准模型。[3]下面,我们将概述Grossman模型的基本框架并分析其中的经验预测含义,进而引出本文的实证分析模型。

假设一个代表性消费者的效用函数为:

U=U(φ0H0,…,φnHn,Z0,…,Zn)

(1)

其中,H0为外生的初始遗传健康资本,Hi为第i期的健康资本,φi是每单位健康资本所产生的服务,Zi是第i期其他物品的总消费。n代表个体寿命,是内生变量,当Hn=Hmin时,生命终止。健康资本的增量可表示为:

Hi+1-Hi=Ii-δiHi

(2)

其中,Ii为第i期的健康资本投资,δi为第i期的健康资本折旧率。δi假设为外生,随个体年龄而变化。

Ii和Zi由下式决定:

Ii=Ii(Mi,THi;Ei),Zi=Zi(Xi,Ti;Ei)

(3)

其中Mi是医疗投入,THi是用于生产健康的时间,Ei是教育程度;Xi是用于生产物品Zi的投入品,Ti是时间。

个体在一生中的总支出应等于总收入:

(4)

其中,Pi、Vi分别是医疗投入Mi和其他投入Xi的价格;TWi是工作时间,Wi是工资;r是利率,Ao是资产收入。

个体每一期的总时间固定,工作时间TWi、生病时间TLi、用于生产健康的时间THi、用于生产消费物品的时间Ti之和应为常数,即:

TWi+TLi+THi+Ti=Ω

(5)

由(5)得,TWi=Ω-TLi-THi-Ti,代入(4)得

(6)

(1)式是目标函数,(2)(3)式是生产函数约束,(6)式是财富约束。个体在生产约束和财富约束下,选择和以最大化其效用。在均衡处,健康的边际成本现值等于健康的边际收益(健康的收益包括健康带来的直接效用增加和健康带来的收入而间接导致的效用增加两部分)现值。

通过Grossman的健康需求模型可以得到两个预测:第一,健康需求和医疗费用支出与工资正相关;第二,教育通过提高健康的生产效率而促进健康产出。本文认为,教育之所以能提高健康的生产效率,其原因在于:一方面,教育程度高的人会有更健康的行为,如较少吸烟、较多锻炼等;另一方面,教育程度提高了人们的认知能力,从而能更有效地利用医疗资源来生产健康。本文基于Grossman模型的预测,考察大学教育对健康的影响效应及其作用机制。设定计量模型如下:

(7)

其中,被解释变量Y为自评健康或体重是否正常的虚拟变量,核心解释变量College为大学学历虚拟变量,Xi是一系列的控制变量,包括年龄、性别、民族、婚姻、户口、地区、母亲受教育年限、出生时的户口类型、是否独生子女等。表征个体特征的年龄、性别、民族和婚姻被普遍认为对个体健康有影响,是现有文献中通用的控制变量(10)参见Cutler, D.& Lleras-Muney, A.“Understanding Differences in Health Behaviors by Education.”Journal of Health Economics, Vol.29, No.1, 2010, pp.1-28;Hu, A.N.“The Health Benefits of College Education in Urban China: Selection Bias and Heterogeneity.” Social Indicators Research, Vol.115, No.3, 2014, pp.1101-1121;Huang, W. “Understanding the Effects of Education on Health: Evidence from China.”Harvard Working Paper, 2016。;由于中国的户籍制度和地区分割,不同户籍和地区的经济环境条件和公共服务水平存在着巨大的差异,所以我们将户口和地区列为本文计量模型的控制变量。由于现在的健康状况不可能影响到过去的教育决策,所以模型(7)不存在反向因果问题,但是可能存在遗漏变量导致的内生性问题。可能遗漏的变量主要有两类:第一类是家庭背景变量,出生在良好家庭环境中的孩子既有更好的营养健康,也同时会接受更好的教育;第二类是风险态度、对未来的贴现等个人偏好变量,一个更看重未来的人会同时更多地投资于教育和健康。对于第一类遗漏变量,我们以母亲受教育年限、出生时的户口类型和是否独生子女三个变量作为家庭背景的代理变量进行控制。对于第二类遗漏变量,虽然有理论价值,但现有文献发现其在实证上并不能对健康产生影响[11]。

(二)数据

本文所用数据来自2014年的中国劳动力动态调查(CLDS)。CLDS是全国第一个以劳动力为主题的全国性跟踪调查,样本覆盖中国29个省市(除港澳台、西藏和海南外)。CLDS采取多阶段、多层次与劳动力规模成比例的概率抽样方法抽取样本。本文选取年龄在16-64岁之间的高中和大学学历劳动力并剔除在读学生样本,得到分析所用样本量为6092。

本文关注的被解释变量为衡量健康状况的相关指标,包括度量主观健康状况的自评健康和度量客观健康状况的体重指数(BMI)。自评健康是死亡率、住院诊治等客观健康的一个很好的预测指标(11)参见Idler, E. L. and Benyamini, Y. “Self-Rated Health and Mortality: A Review of Twenty Seven Community Studies.” Journal of Health and Social Behavior, Vol.38, No.1, 1997, pp.21-37;Doiron, D., Fiebig, D. G. & Johar, M. “Does Self-Assessed Health Measure Health?”Applied Economics, Vol.47, No.2, 2015, pp.180-194。,而以BMI度量的过度肥胖则是糖尿病、高血压、冠心病、乳腺癌等众多疾病的重要发病诱因。[20]这两种指标对健康状况有着良好的代表性,使得其在现有研究文献中被广泛运用(12)参见Clark, D.,&Royer, H.“The Effect of Education on Adult Health and Mortality: Evidence from Britain.”American Economic Review, Vol.103, No.6, 2013, pp.2087-2120;Huang, W. “Understanding the Effects of Education on Health: Evidence from China.”Harvard Working Paper, 2016;胡安宁《教育能否让我们更健康——基于2010年中国综合社会调查的城乡比较分析》,《中国社会科学》,2014年第5期。。本文采用自评健康和BMI来分别度量个体的主客观健康状况,既有代表性,又便于与现有文献研究结论进行比较。

CLDS2014中对自评健康的问卷问题是:您认为自己现在的健康状况如何?有五个回答选项:非常健康、健康、一般、比较不健康、非常不健康。我们设置健康虚拟变量,当回答选项为“非常健康”和“健康”时,取值为1;回答选项为“一般”“比较不健康”和“非常不健康”时,取值为0。CLDS2014中有被访个体身高和体重的数据,我们据此计算出个体的BMI值(13)BMI等于体重除以身高的平方(kg/m2)。。我们设置正常体重虚拟变量,当BMI大于等于18.5而小于24时,取值为1,否则取值为0;设置超重体重虚拟变量,当BMI大于等于24时,取值为1,否则取值为0;设置过低体重虚拟变量,当BMI小于18.5时,取值为1,否则取值为0(14)2013年国家卫计委发布的《成人体重判定标准》规定,BMI大于等于24者为体重超重,小于18.5者为体重过低,居中者为体重正常,http://www.nhfpc.gov.cn/zhuz/yingyang/201308/a233d450fdbc47c5ad4f08b7e394d1e8.shtml。。

核心解释变量是大学学历虚拟变量,当个体学历为大学时,取值为1,学历为高中时取值为0。高中学历包括普通高中、职业高中、技校和中专,大学学历包括大专和本科。控制变量包括个体特征变量和家庭背景变量两类。其中个体特征变量包括年龄、性别、民族、婚姻、户口和省份虚拟变量;家庭背景变量包括母亲受教育年限、出生地户籍和是否独生子女。年龄以调查年份2014减去受访者出生年份得出。设置性别虚拟变量,女性取值为1,男性取值为0。设置民族虚拟变量,少数民族取值为1,汉族取值为0。设置婚姻虚拟变量,在婚取值为1,未婚取值为0,其中在婚包括“初婚”和“再婚”,未婚包括“未婚”“离异”“丧偶”“同居”。设置户口虚拟变量,非农户口取值为1,农业户口取值为0。母亲受教育年限由母亲受教育程度和相应学制换算而得,未上过学者取值为0,上过小学或私塾者取值为6,初中学历者取值为9,普通高中、职业高中、技校、中专学历者取值为12,大专学历者取值为15,本科学历者取值为16,硕士学历者取值为19,博士学历者取值为22。设置出生时户籍类型虚拟变量,非农户口为1,农业户口为0。设置独生子女虚拟变量,独生子女为1,非独生子女为0。

在研究上大学对健康的影响机制时,要用到渠道变量。我们考察了健康行为、认知能力和收入三类渠道变量,分别以吸烟和锻炼代表好的健康行为和坏的健康行为。吸烟为虚拟变量,“有吸烟历史(每天一支以上,连续吸烟一年以上)”的取值为1,“无吸烟历史”的取值为0;锻炼为虚拟变量,“最近一个月进行有规律锻炼”者取值为1,否则取值为0。CLDS2014中询问了个体在阅读报刊、写信、用手机发短信、使用网上银行、网上购买火车票、银行ATM取款等六个方面的能力,我们将这六个方面的得分加总得到个体的认知能力。年收入为被访劳动者2013年各类收入总计,包括农业收入、工资收入、经营收入等。

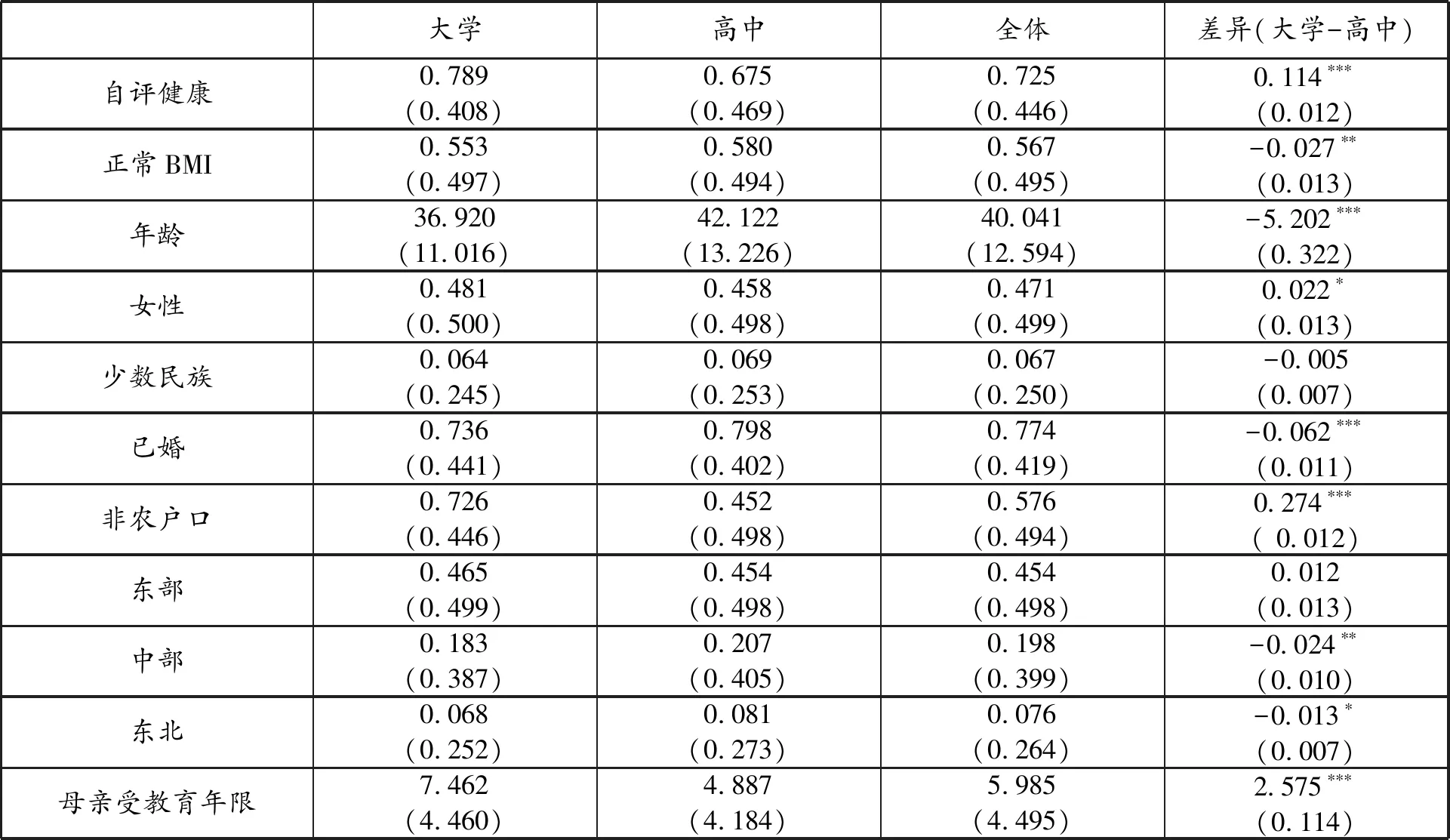

表1 描述性统计

表1(续)

表1是各变量分学历样本的描述性统计表,最后的一列是独立样本t检验结果。从表1可以看到,大学学历劳动力自评健康好的比例显著高于高中学历劳动力,但是大学学历劳动力正常体重的比例显著低于高中学历劳动力。从个体特征来看,大学学历劳动者平均年龄更小、已婚比例更低、非农户口比例更高、更少在中部和东北地区就业。从家庭背景来看,大学学历劳动者的母亲平均受教育年限、出生时非农户口比例和独生子女比例均更高,这表明其拥有更好的家庭背景条件。从渠道变量来看,大学学历劳动力的对数年收入、认知能力和有规律锻炼的比例均显著高于高中学历劳动者,而吸烟比例则显著低于高中学历劳动者。

三、大学教育对健康的影响效应估计

(一)基于Probit模型的估计结果

模型(7)为线性概率模型,其被解释变量的取值非0即1,但根据此模型所做的预测值可能出现大于1或小于0的不现实情形。为避免此缺陷,我们采用Probit模型进行估计。即假设的两点分布概率为:

(8)

其中,Φ(x′,β)为标准正态的累积分布函数。

模型(8)为非线性模型,可使用最大似然法进行估计。对数似然函数为:

(9)

求解β使得对数似然函数最大化。Probit模型的边际效应为:

(10)

可以看到,Probit模型的边际效应并非常数,而是随解释变量而变化,可以通过计算每个样本观测值上的边际效应后取平均得到平均边际效应。

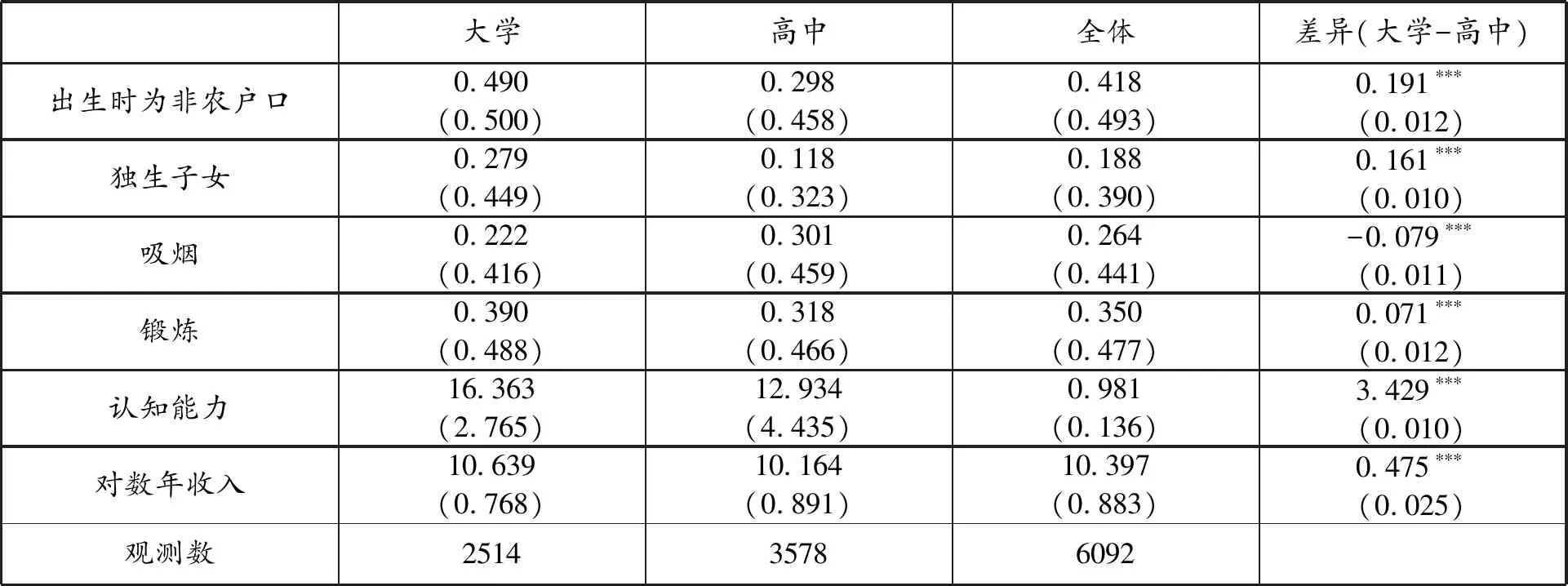

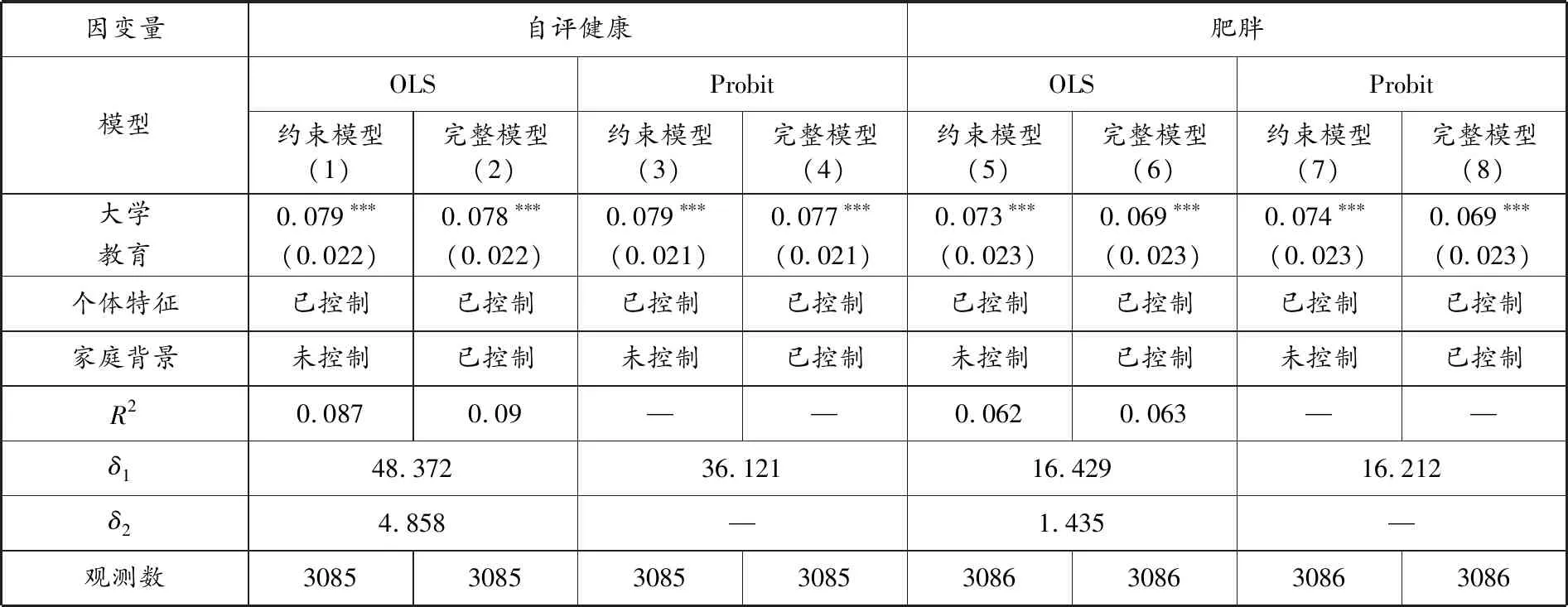

1.大学教育对主观健康的影响效应

表2是大学教育对主观健康影响效应的估计结果。上面是进行Probit回归得到的系数,下面是进一步计算得到的平均边际效应。从表2的(1)(2)(3)可以看到,大学教育对自评健康有显著的正向影响,随着个体特征变量和家庭背景变量的加入,大学教育的健康回报在降低但均显著为正。平均而言,上大学能使劳动者自评健康状况提升5.7个百分点。但分性别回归结果显示,大学教育对男性自评健康的影响大且显著,对女性的自评健康影响小且不显著。平均而言,上大学能使男性自评健康状况提升7.7个百分点。进一步对男性样本分年龄回归的结果显示,大学教育对年轻男性劳动力和年老男性劳动力的自评健康都有显著的正向影响。

表2 大学教育对主观健康的影响效应

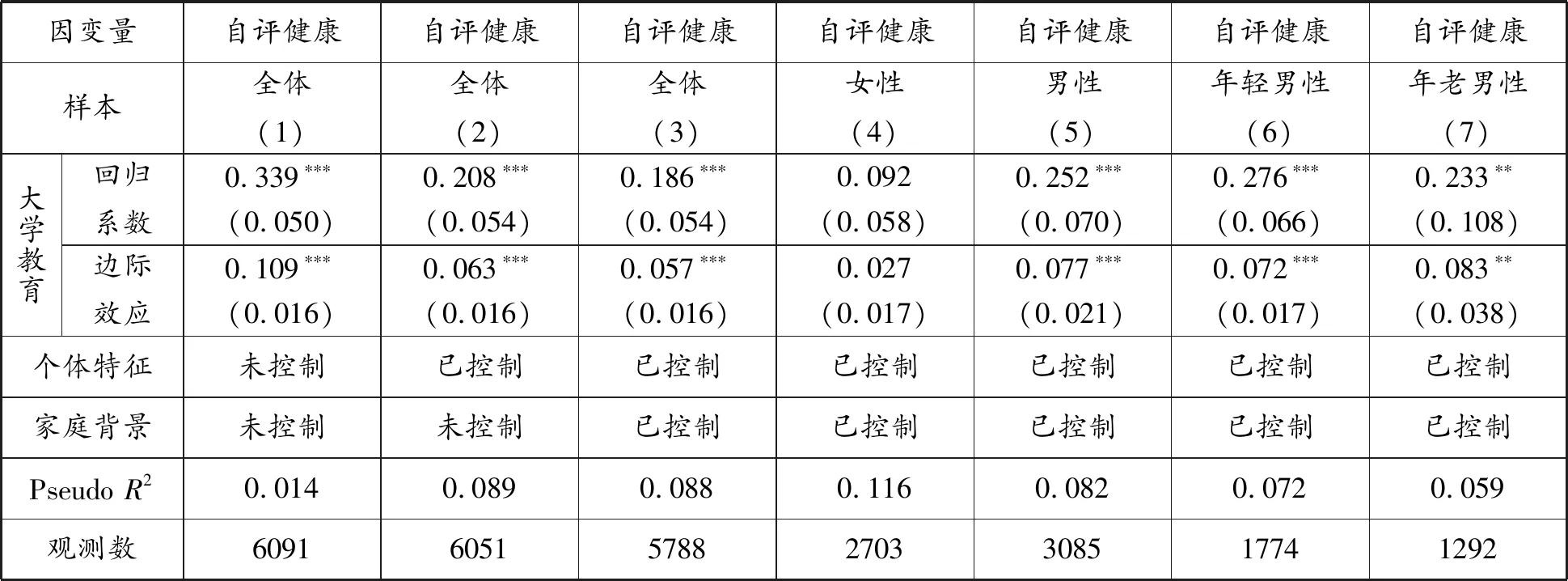

2.大学教育对客观健康的影响效应

从表3的(1)(2)(3)可以看到,大学教育对劳动者是否拥有正常体重有负向影响,但其显著性随加入的控制变量而变化,加入个体特征和家庭背景特征后,这种负向影响效应只在10%的显著性水平上统计显著。进一步分性别回归结果显示,大学教育对男性劳动力是否拥有正常体重有负向影响,而对女性劳动力的影响并不显著。

进一步,分别以是否超重体重和过低体重为被解释变量进行回归发现,上大学对男性偏瘦的概率没有显著影响,却使得男性偏胖的概率显著上升6.9个百分点。再进一步,以是否体重偏胖为被解释变量,根据年龄对男性样本分组回归结果显示,大学教育对年轻男性劳动力和年老男性劳动力的体重均有显著的影响效应,能分别使二者偏胖的概率提升6.2个百分点和7.2个百分点。

表3 大学教育对客观健康的影响效应

(二)内生性问题

1.基于可观测变量来检验不可观测变量偏差

虽然我们控制了诸多影响健康的个体特征变量和家庭背景变量,但仍可能遗漏如风险态度、对未来的贴现等个人偏好变量。这些变量会同时影响教育和健康,因而可能使得我们前述的估计结果有偏。由于这类变量无法测度,且已有文献发现这类遗漏变量在实证上并不能对健康产生影响[11],所以现有文献并没有对其进行控制。但由于教育对健康的异质性很强,适合国外发达国家的情形未必适合中国。所以,我们仍然试图在本文的情形中考察遗漏不可观测变量带来的内生性问题的影响。

我们首先采用Altonji等[21]提出的基于可观测变量来检验不可观测变量偏差的方法来估计以下两个模型:

Y=β0+βRD+β2X1+ε

(11)

(12)

(11)为受约束模型,其中Y为健康状况(自评健康或体重偏胖的虚拟变量),D为大学学历虚拟变量,X1为个体特征变量;在模型(11)中加入家庭背景变量X2就构成了完整模型(12)。基于受约束模型和完整模型的估计系数,Bellows和Miguel [22]构造了不可观测变量的选择性偏误强度的测量指标:

(13)

δ1表示,如果要把核心解释变量D的效应全部归因于不可观测变量的选择性偏误,那么不可观测变量的选择性偏误相对于可观测变量的选择性偏误必须达到多少倍。

Oster指出,Bellows和Miguel构造的选择性偏误强度指标有一个问题,即如果加入的X2对Y的解释力很弱,那么也会观察到核心解释变量系数稳定。所以,Oster在考虑可观测变量的加入对模型拟合程度的影响的基础上,提出了修正的测量指标[23]:

(14)

由于δ2的计算需要用到R2,所以我们基于线性概率模型对模型(11)和(12)进行了回归。基于自评健康的回归结果计算得到的δ1=48.372、δ2=4.858,基于肥胖的回归结果计算得到的δ1=16.429、δ2=1.435。此外,我们还基于Probit模型对模型(11)和(12)进行了回归,发现得到的平均边际效应与OLS回归结果非常接近,进一步计算得到δ1也与OLS回归下的计算结果相近。所有计算得到的δ1和δ2值均大于临界标准值1,所以我们有理由相信风险态度、对未来的贴现等不可观测变量的影响较小,内生性问题不足以改变基准回归的研究结论。

表4 基于可观测变量来检验不可观测变量偏差

2.IV估计

为了进一步考察内生性问题,我们利用中国高校扩招的自然实验,进行了工具变量估计。借鉴Li等学者的研究[24],我们以各省各时期的潜在扩招量作为个体是否上大学的工具变量。潜在扩招量的构造方式如下:

(15)

本文的因变量和内生变量均为二值变量,用两阶段最小二乘法或控制函数法估计通常会导致不一致的结果;传统的用于估计内生限值因变量模型的IV-Probit估计只适用于连续内生解释变量的情形(15)参见Wooldridge, J. M. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data.Cambridge,MA: MIT Press, 2nd edition, 2010;Deri Armstrong, C., Devlin, R. A. & Seifi, F.“Doing Good, Feeling Good: Causal Evidence from Volunteers.” Review of Social Economy, 2020。。所以,我们采用条件混合过程方法(Conditional Mixed Process;CMP)进行估计。条件混合过程估计基于一个统一的联立方程混合模型框架,适用于多种不同类型被解释变量,可根据变量类型设定方程组,采用极大似然估计法完成估计[25]。本文的CMP估计方程组包含两个方程,第一阶段方程为大学学历(二值变量)的决定方程,第二阶段方程为健康(二值变量)的决定方程。

(16)

(17)

(18)

上标带星号的是潜变量,PEpt为工具变量,是个体高考时所在省份的潜在扩招人数,其他变量和符号含义同前。

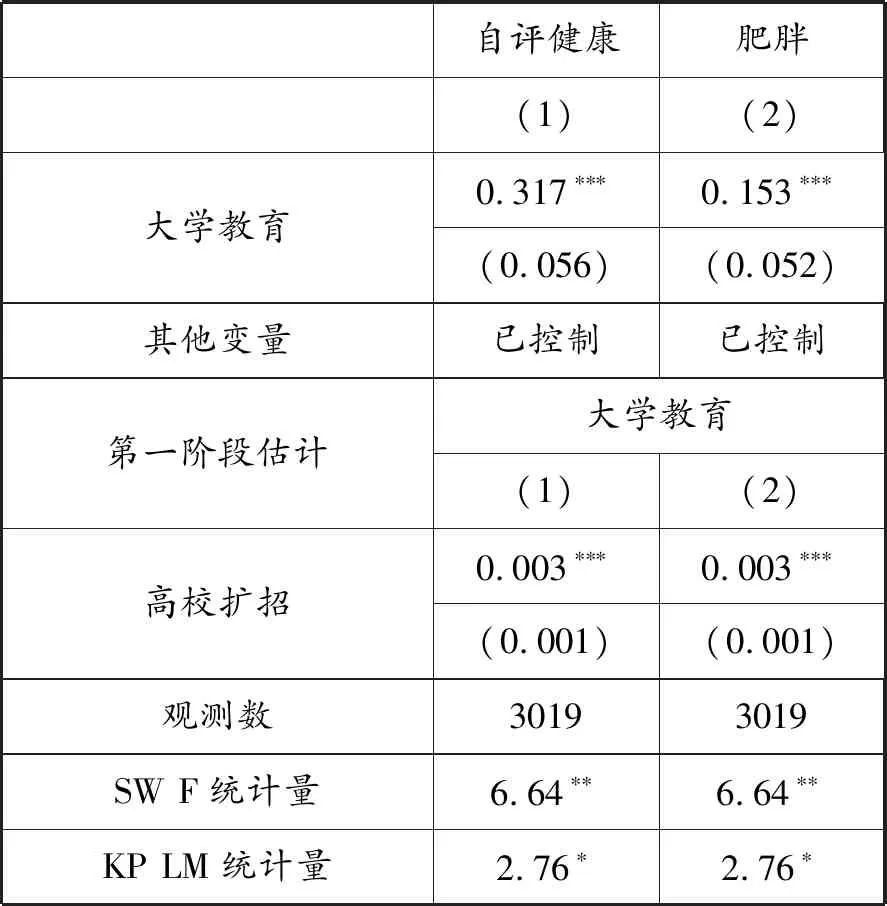

IV估计的结果如表5所示。第一阶段估计结果均表明,高校扩招会显著提升个体上大学的概率。Sanderson-Windmeijer F统计量在5%统计显著性水平上显著,这排除了弱工具变量问题。Kleibergen-Paaprk LM 统计量在10%统计显著性水平上显著,拒绝了工具变量不可识别的原假设。工具变量估计结果表明,大学教育能显著提升男性的自评健康水平,但同时也会显著增加男性肥胖的概率,两者均在1%统计显著性水平上显著。可以看到,IV估计结果与Probit模型估计结果所得到的结论一致。

表5 大学教育对健康的影响效应:IV估计

四、大学教育对健康的影响机制分析

我们采用中介效应分析框架来考察上大学对健康的影响机制,除了模型(7)外,中介效应分析还需要估计以下两个模型:

(19)

(20)

模型(19)以中介变量M为因变量,采用(7)中相同的自变量进行回归,考察大学教育对各中介变量的影响。模型(20)将中介变量M放入模型(7)中进行回归。我们依次考察了是否有吸烟史、是否进行有规律锻炼、认知能力和年收入四个中介变量。

传统中介效应分析方法将间接效应β'γ视为中介效应,并有多种方法检验其统计显著性。Baron和Kenny提出逐步法(以下简称BK法)[26],依次检验方程(19)的系数β'和方程(20)的系数γ,若两者都显著,则表明中介效应存在。BK法通过分别检验H0:β'=0和H0:γ=0来间接检验H0:β'γ=0。BK法的检验力较低,存在漏检的可能性。若用BK法得到显著的中介效应,则中介效应一定存在;若BK法没有得到显著的中介效应,则中介效应不一定存在。Sobel则直接检验假设H0:β'γ=0。[27]Sobel法的检验力高于BK法的依次检验。但其检验统计量的推导需要假设中介效应的估计量服从正态分布,这通常很难满足。Bootstrap法也是直接检验假设H0:β'γ=0,但它是一种非参数方法,可以避免Sobel法需要正态分布假设的缺陷。Bootstrap法的检验力要高于Sobel法[28]。基于稳健性考虑,我们同时采用BK法、Sobel法和Bootstrap法检验中介效应。

传统中介效应分析方法基于结构方程模型分析中介效应,但现有研究表明当因变量或中介变量为二值变量时,并不能表示中介效应(16)参见Imai, K., L. Keele, T. Yamamoto.“Identification, Inference, and Sensitivity Analysis for Causal Mediation Effects.”Statistical Sciences, 25, 2010b,pp.51-71;Pearl, J.“The Causal Mediation Formula-AGuide to theAssessment of Pathwaysand Mechanisms.” Technical Report R-379, UCLA Cognitive Systems Laboratory, 2001;Li, Y., J. A. Schneider, D. A. Bennett. “Estimation of the mediation effect with a binary mediator.” Statistics in Medicine, Vol.26, 2007, pp.3398-3414。。Imai等学者基于潜在结果框架提出了现代的因果中介分析方法,既能清晰地表达中介效应,又能适用于Probit等非线性模型。(17)参见Imai, K., L. Keele, D. Tingley.“A General Approach to Causal Mediation Analysis.”Psychological Methods, 15, 2010a, pp.309-334; Imai, K., L. Keele, T. Yamamoto.“Identification, Inference, and Sensitivity Analysis for Causal Mediation Effects.”Statistical Sciences, 25, 2010b,pp.51-71。本文的因变量和核心自变量都是二值变量,为了更准确地分析中介效应,我们进一步采用现代的因果中介分析方法进行中介效应分析。

一个受过良好教育的人有更低的贴现率,更愿意投资未来;有更多的健康知识,更懂得如何使用医疗服务和其他资源来改善健康;有更高的收入,更有能力和资本来投资健康(18)参见Grossman, M. “On the Concept of Health Capital and the Demand for Health.”Journal of Political Economy, Vol.80, No.2, 1972, pp.223-55;Bijwaard, G., Kippersluis, H. & Veenman, J. “Education and Health: the Role of Cognitive Ability.”Journal of Health Economics, Vol.42, July, 2015, pp.29-43;Lochner, L. “Nonproduction Benefits of Education: Crime, Health and Good Citizenship.” In Hanushek, E. A., Machin, S. & Woessmann, L. (eds.) Handbook of the Economics of Education. Amsterdam:North Holland Press, Vol.4, 2011, pp.183-282。。所以,大学教育可能会通过健康行为、认知能力和收入对个体健康状况产生影响。我们分别以是否有吸烟史和是否进行有规律锻炼代表有害和有益的健康行为,考察是否有吸烟史、是否进行有规律锻炼、认知能力和对数年收入四个中介变量,分别针对主观健康和客观健康来研究大学教育对健康的影响机制。

(一)大学教育对主观健康的影响机制分析

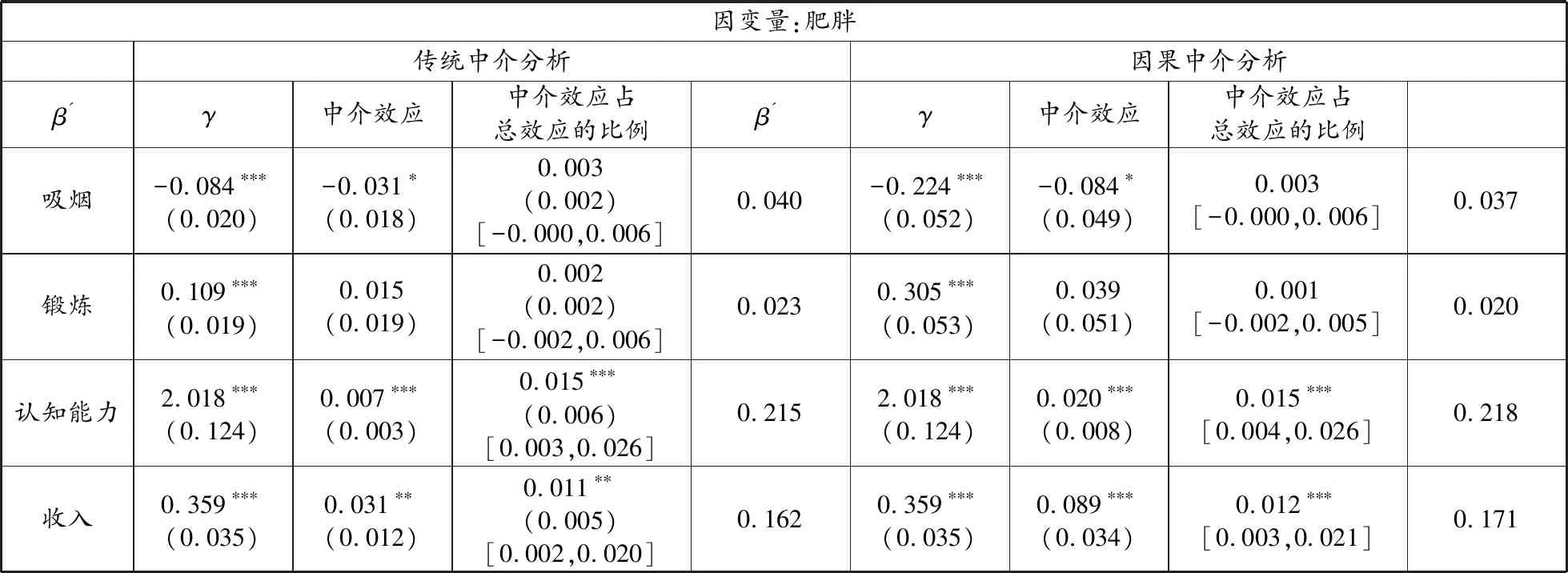

以自评健康为因变量,考察大学教育对主观健康的影响机制。从表6左半部分中可以看到,传统中介分析中,基于模型(19)的估计表明,大学教育对各中介变量的影响(β')都十分显著。大学教育降低了吸烟的概率,提高了锻炼的概率,提升了认知能力和收入水平。基于模型(20)的估计表明,吸烟和锻炼两项代表健康行为的中介变量的系数γ并不显著,而认知能力和收入中介变量的估计系数γ十分显著。基于这两项估计结果,BK法可以得出健康行为不是大学教育影响主观健康的中介机制,而认知能力和收入才是大学教育影响主观健康的中介机制的结论。由于BK法是间接检验,检验力较低。故而我们进一步进行了Sobel检验和Bootstrap检验,这两项检验的结论与BK法的结论一致,均表明大学教育通过影响认知能力和收入而对个体主观健康产生影响。在大学教育对主观健康的影响效应中,认知能力机制和收入机制的占比分别为28.9%和19%,这两项间接效应的占比之和接近总效应的一半;而吸烟和锻炼的占比分别只有1%左右。

在传统中介分析下,模型(19)和(20)都是采用线性概率模型进行估计;在因果中介分析下,可以根据因变量和中介变量的类型选择估计模型。鉴于本文的因变量和部分中介变量为二值变量,所以我们进一步采用因果中介分析进行中介效应检验,对二值因变量采用Probit模型进行估计。表6右半部分的因果中介分析所得到中介效应大小及其显著性与传统中介分析的结果一致,均表明大学教育通过影响认知能力和收入而对个体的主观健康产生影响。在大学教育对主观健康的影响效应中,认知能力机制和收入机制的占比分别为26%和16.9%,这两项间接效应的占比之和超过四成;而吸烟和锻炼的占比分别不超过1%。

传统中介分析和因果中介分析的结果都表明大学教育对主观健康的影响机制均是认知能力和收入,而非健康行为。健康行为的解释效应较弱主要是因为本文的样本为劳动年龄人口,与退休的老年人不同,这个年龄段人群的健康行为对其健康的促进作用尚不明显。大学教育能显著提升个体的认知能力和收入。较高的认知能力既能使个体消费更丰富的精神文化产品,又能使其更有效地利用医疗资源来生产健康,从而对个体的主观健康产生影响。较多的经济收入不仅意味着可用于健康投资的资源较多,而且意味着较高的社会经济地位,这会影响到个人的精神状态和自信,进而对主观健康产生影响。

表6 大学教育对主观健康的影响机制

(二)大学教育对客观健康的影响机制分析

以体重是否超重为因变量,考察大学教育对客观健康的影响机制,结果如表7所示。表7左半部分是传统中介分析的结果,右半部分是因果中介分析的结果。无论是主观健康还是客观健康的分析,模型(19)是共同的,因而估计得到的β'及其显著性是一样的。基于模型(20)的估计表明,吸烟和锻炼两项代表健康行为的中介变量的系数γ在5%的统计显著性水平上并不显著,而认知能力和收入中介变量的估计系数γ在1%的统计显著性水平上显著。基于这两项估计结果,BK法可以得出健康行为不是大学教育影响客观健康的中介机制,而认知能力和收入才是大学教育影响客观健康的中介机制的结论。Sobel检验和Bootstrap检验进一步验证了BK法的结论。表7右半部分的因果中介分析所得到中介效应大小及其显著性与传统中介分析的结果一致。

表7 大学教育对客观健康的影响机制

传统中介分析和因果中介分析的结果都表明大学教育对客观健康的影响机制是认知能力和收入,而非健康行为。健康行为的解释效应较弱主要是因为本文的样本为劳动年龄人口,吸烟和锻炼等健康行为对男性劳动力体重超重的影响较弱。大学教育提升的认知能力促使劳动者更多地从事脑力劳动,而长时间久坐更可能带来肥胖问题,加之男性又没有女性那样在意自身形体,从而导致大学学历男性更高的肥胖概率。上大学较大幅度地提高了个体收入。在中国由“温饱”走向“小康”的过程中,上大学带来的收入增加使得受过大学教育的劳动力可以将更多的收入用于食品支出,中国文化中“民以食为天”的传统和现实社会中“请客吃饭”的习俗,使得高收入劳动力在饮食方面更容易过度摄入,导致肥胖问题。

五、结论与启示

高等教育是一种重要的人力资本投资,对人们经济生活的各个方面都有重要的影响。上大学不仅有未来劳动力市场收入的物质回报,还可能有健康等非物质回报。本文采用中国劳动力动态调查数据(CLDS),针对16-64岁的劳动年龄人口,从主观健康和客观健康两个方面考察了中国大学教育的健康效应及其影响机制。研究结果表明,上大学对男性的健康状况有显著影响,而对女性的健康状况并没有显著影响;上大学使得男性的自评健康状况和体重偏胖的概率分别提升了7.7个百分点和6.9个百分点。无论是主观健康还是客观健康,大学教育对男性劳动力健康的影响机制均是认知能力和收入,而非健康行为。

本文的研究结论表明,大学教育的健康效应存在性别差异和模糊性。即使是男性,大学教育一方面提升了其主观健康水平,但同时又降低了其客观健康水平。针对老年人群体的研究表明,健康行为是教育影响健康的主要作用渠道。[29]而本文针对劳动年龄人口的大学教育的研究表明,健康行为的机制效应非常弱,大学教育影响健康的主导作用机制是认知能力和收入。这启示我们,教育的健康效应和机制具有较强的异质性,需要区分人口特征和健康维度来深入研究。因此,我们要充分认识到大学教育对个人发展的基础性作用。在制定高等教育规模时,除了劳动力市场的考虑外,还要充分考虑到大学教育具有的健康等非物质回报的影响。中国的大学阶段教育除了传统的专业知识传授外,还应进一步注重学生健康知识和观念的教育,培养学生科学的健康认知和健康行为习惯,以促使中国整体健康人力资本的提升。在推进健康中国建设的过程中,除了深化医药卫生体制改革、深入开展爱国卫生运动等措施外,大力发展并优化高等教育亦是提高国民健康水平的重要途径。