发酵结束后浸渍时间对葡萄酒香气成分及感官品质的影响

张 娟,张海军

(1.宁夏农业学校,宁夏 银川 750021;2.宁夏青铜峡市葡萄酒产业协会,宁夏 青铜峡 751600)

在葡萄酒酒精发酵过程中,葡萄酒的风味受葡萄品种、产地、风土条件、酿造和陈酿工艺等因素的影响[1]。浸渍是干红葡萄酒酿造的关键工艺之一,浸渍的方法和强度会影响干红葡萄酒的口感、颜色与香气品质。后浸渍工艺即在酒精发酵结束后对皮渣暂不进行分离,使葡萄酒在皮渣中继续浸渍一段时间,通过延长浸渍时间,获得更多的酚类物质。采用后浸渍工艺酿制的葡萄酒,可以更好地利用皮渣里的营养和风味物质,改善以往粗放型发酵工艺存在的原料利用率低、营养成分损失大等难题[2]。当葡萄成熟度好、糖分高,葡萄自身多酚类物质含量充足,优质单宁及花色素成分较丰富时,需要加强浸渍力度以使葡萄酒获得更多的构成其口感骨架的成分[3];但有些年份,特别是先天气候及土壤因素限制,葡萄原料成熟后,糖分积累并不高,也需要加强浸渍,在追求葡萄酒结构平衡的同时,更注重色泽、香气、风味和单宁质感。为了获得需长期陈酿的葡萄酒,使之富含色素和单宁应延长浸渍时间。因为单宁在决定葡萄酒骨架结构的同时,与酒中花色苷结合也是决定陈酿型葡萄酒颜色的主要成分。加强浸渍的另外目的就是为了获得葡萄酒复杂浓郁的香气,香气是葡萄酒的重要感官质量指标之一,对葡萄酒的风格和典型性具有决定性作用。香气物质按照来源不同,主要分为品种香气物质、发酵香气物质和陈酿香气物质,其中发酵香气物质主要来源于酵母主导的葡萄糖代谢路径[4]。发酵香气物质中,酯类物质是主要的呈香物质,对果香有重要贡献[5]。而后浸渍法酿造的葡萄酒香气更加浓郁,总酚含量较优,对葡萄皮中花色苷的浸提作用明显,总酸含量平衡,酿制的葡萄酒酒体更丰满,更协调,品质更佳。

前人主要集中于葡萄酒冷浸渍、热浸渍、二氧化碳浸渍方法的研究[6],而对发酵结束后延长浸渍时间的研究及配套工艺处理研究较少。本研究设置了发酵结束后延长浸渍的三个时间梯度处理,发酵结束后酒精度12%vol的赤霞珠干红葡萄酒延长浸渍时间10 d分离皮渣为处理1(C1),以同原料同工艺发酵结束后延长浸渍时间20 d分离皮渣的干红葡萄酒(C2)和发酵结束后延长浸渍时间30 d分离皮渣的干红葡萄酒(C3),采用顶空固相微萃取(headspacesolid phase microextraction,HS-SPME)结合气相色谱-质谱联用法(gas chromatograph-mass spectrometer,GC-MS)对不同处理及对照的香气成分进行分析,检测理化指标并进行感官质量评价,旨在探索发酵结束后延长浸渍时间的酿造工艺,从中选出最佳的浸渍方法,为酿造陈酿型高品质葡萄酒提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

葡萄原料:红色酿酒品种赤霞珠,2020年9月28日采自宁夏贺兰山东麓葡萄产区;原料糖度(以葡萄糖计)为220 g/kg,酸度(以酒石酸计)为7.70 g/kg。

F33活性干酵母、Lafase He Grand Cru果胶酶(果胶水解酶活力8 600 PGNU/g)、焦亚硫酸钾(分析纯):拉弗德LAFFORT公司;没食子酸(分析纯):美国Sigma-Aldrich公司;单宁酸(分析纯):上海山浦化工有限公司;乙酸乙酯(分析纯):烟台远东精细化工有限公司;无水硫酸钠、氯化钠、氢氧化钠、邻苯二甲酸氢钾、五水合硫酸铜、酒石酸钾钠(均为分析纯):广东光华科技股份有限公司。

1.2 仪器与设备

TraceDSQ气质联用(gaschromatograph-massspectrometer,GC-MS)仪:美国Thermo Finnigan公司;TurboMatrix 350热解吸仪:美国PerkinElmer公司;DB-Wax色谱柱(30mm×0.25 mm×0.25 μm):美国安捷伦公司;聚二甲基硅氧烷(polydimethylsiloxane,PDMS)涂层覆盖的搅拌棒(Twister)(10mm×0.5mm):德国Gerstel公司;TU-1810型紫外分光光度计:北京普析通用仪器有限责任公司;PL303型电子分析天平:瑞士Mettler Toledo公司;BCD-160型低温冰箱:青岛海尔有限公司;DZK/W-D2型恒温水浴锅:北京永光明医疗仪器厂。

1.3 方法

1.3.1 酒样处理

葡萄破碎后分别泵入1号、2号和3号发酵罐中(10 t),在泵送过程中,逐渐添加50 mg/L的焦亚硫酸钾,每罐入料8.5 t,充分混匀后,立即加入果胶酶30 mg/L(用20 ℃纯水按照1∶10比例活化15 min),将破碎葡萄醪温度降至8 ℃,低温浸渍4 d后,升温至15 ℃[7],接入200 mg/L F33活性干酵母(按照1∶10的比例在38 ℃纯水中活化25 min),葡萄汁每天早中晚各循环一次,每次10 min,发酵温度控制在26~28 ℃,直到残糖降到4.0 g/L以下发酵结束后,工艺调整为每天只喷淋1次5 min,并将发酵罐内充入足量CO2保护,对1号罐发酵结束后延长浸渍10 d后分离到5 t储酒罐中满罐储藏作为处理1(C1);对2号罐发酵结束后延长浸渍20 d后分离到另一5 t储酒罐中作为处理2(C2);对3号罐发酵结束后延长浸渍30 d后分离到5 t储酒罐中作为处理3(C3),所有酒款陈酿3个月后,对各处理和对照的葡萄酒进行理化指标测定,香气分析和感官质量评价。

1.3.2 葡萄酒香气成分提取

将5 mL发酵结束后酒样酒精放入20 mL萃取瓶中,加入3.00 g NaCl和50 μL质量浓度为1.64 mg/L的2-辛醇溶液作为内标,密封好后置于40 ℃水浴,顶空萃取30 min后,GC-MS进样解吸10 min。

1.3.3 顶空固相微萃取法

取10 mL样品溶液置于15 mL的顶空瓶中,加入1 g NaCl搅拌混匀,置于水浴(45 ℃)中平衡10 min,插入萃取头吸附45 min,随后插入GC样品进样口,热解吸5 min分析成分。

1.3.4 气相色谱-质谱联用法测定香气物质含量

DB-Wax色谱柱(30 m×0.25 mm×0.25 μm);程序升温:起始温40℃,保持8 min,以5 ℃/min升温至240℃,保持5 min;进样口温度230 ℃,分流比20∶1,进样量1 μL;载气为氦气,流速为1.0 mL/min。电子电离(electron ionization,EI)源,离子源温度为230 ℃,四级杆温度150 ℃,传输线温度250 ℃,电子电压70 eV,质谱扫描范围m/z 35~500,溶剂延迟8 min,扫描速率0.2次/s。

定性分析:采用与标准香气成分保留时间(retention time,RT)对比的方法结合美国国家标准技术研究所(national institute of standards and technology,NIST)-11、Wiley及香精香料标准谱库检索比对结果进行挥发性香气化合物定性分析。

定量分析:对于已有标准品的香气化合物通过内标-标准曲线法进行定量,无标准品的化合物采用化学结构、官能团相似、碳原子数相近的标准物质进行半定量[8]。对香气物质的测定不同处理采用一次性集中进样,不设重复。

1.3.5 葡萄酒理化指标的测定

还原糖和总糖(以葡萄糖计):采用直接滴定法;总酸(以酒石酸计):采用NaOH滴定法测定[9];挥发酸(以醋酸计):采用水蒸气蒸馏法测定[10];酒精度:采用密度瓶法;游离SO2和总SO2含量测定:采用直接碘量法测定[10];葡萄酒中总酚含量的测定采用Folin-Ciocalteu比色法[11],结果以没食子酸当量计;单宁含量的测定采用Folin-Denis法[12]进行;总花色苷测定参照文献[13-14]的方法:取0.5 mL酒样,用pH=1.0的缓冲溶液定容至10 mL。室温下平衡1.5 h,以蒸馏水为对照,在波长521 nm和700 nm处测定样品吸光度值。用相同的方法测定样品在pH=4.5的缓冲溶液中吸光度值。总花色苷质量浓度计算公式如下:

式中:A=(Amax-A700nm)pH1.0-(Amax-A700nm)pH4.5;MW=493.2 g/mol;DF为稀释倍数;1为光程的厘米数;ε为摩尔消光系数=28 000,单位为L/(mol/cm)[11]。试验均重复3次,结果以平均值±标准偏差表示。

1.3.6 感官评价

葡萄酒感官评价是由宁夏贺兰山东麓葡萄产区酿酒师、品酒师等6人组成的经验丰富的评价小组进行感官评价,方法参照周继亘等[14-15]的方法略有修改:从0~8表示不同属性的强度(属性不明显=0,属性强烈明显=8),从嗅觉、味觉和视觉等方面进行综合评价。

1.3.7 统计分析

试验数据采用单因素方差分析法分析,数据的基本统计分析采用Microsoft Excel 2013进行。

2 结果与分析

2.1 发酵结束后浸渍时间对干红葡萄酒理化指标的影响

发酵结束后不同浸渍时间下干红葡萄酒的理化指标测定结果见表1。从表1看出,发酵结束后不同延长浸渍时间的处理,各处理葡萄酒中残糖均<4.0 g/L,酒精度12.2%vol~12.5%vol,总酸含量6.0~6.3 g/L,游离SO2含量27.4~33.2 mg/L,总SO2含量93.1~110.4 mg/L,均符合国标GB/T 15037—2006《葡萄酒》,但不同处理间挥发酸的含量差异性显著(P<0.05),其中C3的挥发酸达到0.4 g/L,显著高于C1和C2的挥发酸含量(P<0.05)。这可能是延长发酵后浸渍时间,使得葡萄酒、皮渣及酒泥直接接触时间过长,给微生物的活动创造了条件。C3在总花色苷、总酚和单宁含量与C1和C2相比差异性显著(P<0.05)。延长后浸渍时间,葡萄酒中总花色苷、总酚和单宁含量均显著增加,葡萄酒中的缩合单宁主要来源于葡萄皮和种子,发酵过程中通过皮渣浸渍作用等进入葡萄酒中[16],而酚类物质的含量和组成,对其色泽、口感及结构等感官特征起着决定作用[17]。同时,较多研究指出酚类物质还具有较高的生理活性,是构成葡萄酒抗氧化、预防疾病等功效的重要成分[18]。而延长后浸渍时间有利于葡萄中的花色苷、单宁和酚类物质进一步在葡萄酒中得到释放。

表1 发酵结束后不同浸渍时间下干红葡萄酒的理化指标Table 1 Physical and chemical indexes of dry red wines with different maceration time after fermentation

2.2 发酵后不同浸渍时间干红葡萄酒香气成分分析

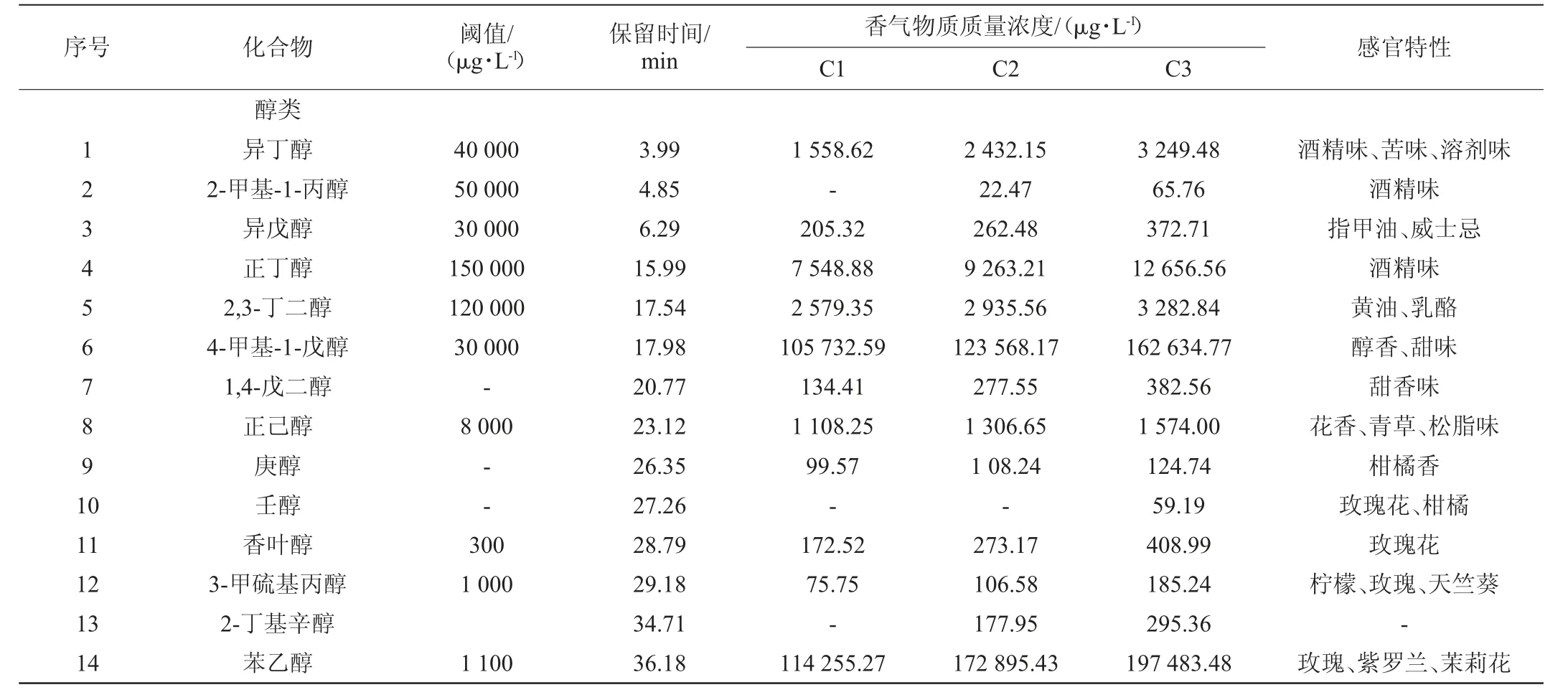

发酵结束后不同浸渍时间处理,葡萄酒香气物质种类和含量存在一定差异性,通过GC-MS分析葡萄酒香气物质的种类和含量,不同处理间酒样的香气成分及含量分析见表2。

表2 发酵结束后不同浸渍时间下干红葡萄酒挥发性香气化合物GC-MS分析结果Table 2 GC-MS analysis results of volatile aroma compounds in dry red wines with different maceration time after fermentation

续表

2.2.1 醇类物质

从表2看出,C3处理的葡萄酒中,共检测出醇类物质有14种,其中苯乙醇含量最高,其次为4-甲基-1-戊醇,苯乙醇是由苯丙氨酸代谢产生的,它是葡萄酒中重要的呈香物质,与其他成分之间存在增效的效果,具有独特的紫罗兰、丁香和玫瑰香气,赋予葡萄酒浓郁优雅的风味特征,而4-甲基-1-戊醇使葡萄酒表现出醇香和甜香。因为醇类物质是影响葡萄酒香气最重要的物质之一,主要来源于酵母发酵和氨基酸转化[19]。C3的醇类物质比C2多检出1种壬醇,比C1多检出3种,分别是2-甲基-1-丙醇、壬醇和2-丁基辛醇,说明虽然通过人工在发酵罐中填充足量CO2进行保护,但每天1次皮渣喷淋,这可能造成葡萄酒从发酵结束后的厌氧环境转化为有氧环境,因而改变了部分醇类的生化合成过程,同时,在C3处理的葡萄酒中检测出的2-甲基-1-丙醇和壬醇,让葡萄酒表现出酒精味、玫瑰花和柑橘的香气,使得香气更加的复杂醇厚,可能是虽然人为拉长了后浸渍时间,但葡萄酒的生理生化反应仍在进行当中。同时,从表2中可以看出,C3的醇类香气物质含量明显高于C2和C1处理的葡萄酒,可能是延长浸渍时间,通过酒精的萃取,能够充分将葡萄中的芳香物质浸提出来。

2.2.2 酯类物质

葡萄酒中的酯类物质来源于葡萄浆果、脂肪酸氧化以及醇、醛和氨基酸的代谢合成[20]。从表2看出,C3的葡萄酒共检测出酯类物质12种,比C2多2种,比C1处理多3种,而且不同处理在酯类物质种类和含量上差别较大,在感官特性上表现出更加丰富的香气,特别是在花果香气、蜂蜜和蜡质香气上,C3的含量最高,C2次之,C3处理的葡萄酒表现更加突出。从表2看出,不同处理间乙酸乙酯含量最高,使葡萄酒表现出新鲜的花果香气,其次是乳酸乙酯,葡萄酒表现出果香和奶油香气。其中,C3处理的葡萄酒乙酸乙酯检测含量达到87 851.52 μg/L,是C2的1.1倍,是C1的1.3倍。在C1处理中未检出丁酸烯丙酯、异戊酸乙酯和辛酸异戊酯,在C2中未检出异戊酸乙酯和辛酸异戊酯,C3处理葡萄酒中的酯类物质更加多样,香气更加复杂,可能是因为该处理让葡萄果皮中芳香类物质充分提取出来,从而提高了葡萄酒的品种香气,延长后浸渍时间能够萃取更多的酯类物质,延长了酯化反应的进程,同时,延长发酵后期浸渍时间,可能促进葡萄果实糖苷的酸解,赋予葡萄酒浓郁的花香和水果香。

2.2.3 酸类物质

从表2看出,实验中C3处理的葡萄酒共检出6种酸类物质,其中,C3的葡萄酒中癸酸物质含量最高达到123 292.36 μg/L,是C2处理的1.1倍,是C1处理的1.4倍,在葡萄酒中表现出脂肪和奶香,其次是月桂酸的含量较高,在葡萄酒中表现出月桂油香。葡萄酒中酸类物质主要来源于发酵副产物和葡萄浆果[21]。因为延长皮渣浸渍时间,C3的葡萄酒中乙酸含量达到1 932.52 μg/L,是C1处理的1.7倍,说明发酵结束后,人为延长后浸渍时间,而葡萄酒及皮渣中缺乏SO2的必要保护,也可能是延长浸渍促发了苹果酸-乳酸发酵,致使葡萄酒中副产物乙酸含量增加。但壬酸在C2和C3处理的葡萄酒中未检出,可能是因为浸渍时间延长,伴随品温缓慢降低,加上每天喷淋1次,使得一些酸类物质在长时间的后浸渍过程中造成逸散,而己酸、辛酸、癸酸和月桂酸等脂肪酸都具有明显的脂肪味,对葡萄酒的味感平衡具有调节作用,共同提升了葡萄酒的整体结构。

2.2.4 酮类物质

从表2看出,酮类物质在各处理中均检测出4种,其中C3的葡萄酒中3-羟基-2-丁酮含量最高,达到5 298.11 μg/L,在葡萄酒中表现为奶香,其次是3-己酮,在C3处理中含量高达1 779.28 μg/L,是C2处理的1.7倍,是C1处理的3.1倍,在葡萄酒中表现为果香和甜香,延长后浸渍时间能够增加葡萄酒中酮类物质的含量,并赋予赤霞珠干红葡萄酒风格迥异的风味特征。

2.2.5 醛类物质

从表2看出,只在C2和C3中检测出1种醛类物质苯甲醛,C3的葡萄酒中苯甲醛质量浓度为109.72 μg/L,是C2处理的1.3倍。不同后浸渍时间处理检出的苯甲醛,在葡萄酒中表现出苦杏仁味,对香气有一定贡献[22],增加了葡萄酒香气的复杂性。

2.3 发酵后不同浸渍时间干红葡萄酒香气成分及含量比较

不同浸渍工艺赤霞珠干红葡萄酒香气成分及含量见图1。由图1可知,葡萄酒发酵结束后延长浸渍时间,各处理间葡萄酒的香气种类及香气物质浓度存在一定差异性。其中各处理葡萄酒在醇类、酯类、酸类、酮类及醛类物质的香气浓度值C3最高,C1最低,各香气组分种类数量依次降低。C3的主要香气组分醇类香气物质总含量达到382 755.68 μg/L,占总香气含量的55.8%,酯类香气物质总含量达到了166 854.47 μg/L,占总香气含量的24.3%,酸类香气物质含量达到128 384.8 μg/L,占总香气含量的18.7%,均显著高于C2和C1(P<0.05),C3在香气种类数量上比C1和C2都存在一定优势。因此,发酵后延长浸渍时间能够显著增加葡萄酒的香气种类和香气质量浓度,提升葡萄酒的香气复杂性及浓郁度。

图1 不同浸渍工艺赤霞珠干红葡萄酒香气成分种类及含量Fig.1 Types and content of aroma components in Cabernet Sauvignon dry red wine under different maceration process

2.4 发酵后不同浸渍时间赤霞珠干红葡萄酒感官评价

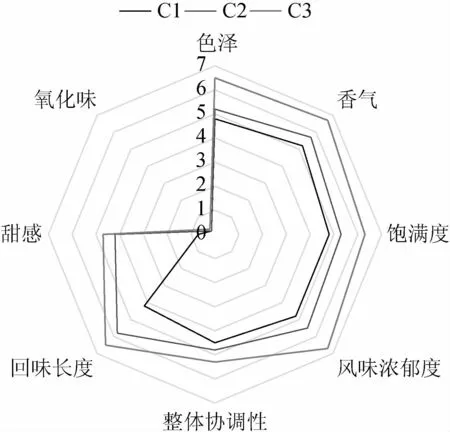

浸渍工艺是决定一款葡萄酒品质的重要因素,在葡萄酒发酵结束后延长浸渍时间所酿造的葡萄酒香气种类多、含量高,颜色深,结构饱满,同时富有层次和甜感,可能是因为葡萄皮和葡萄籽中芳香类物质、花色苷、单宁和甘油等在长时间酒精萃取下更容易浸出,从而使得葡萄酒的香气、颜色和风味更有质感。葡萄酒香气感官评价雷达图见图2。

图2 不同浸渍工艺赤霞珠干红葡萄酒感官评价雷达图Fig.2 Radar map of sensory evaluation of Cabernet Sauvignon dry red wine under different maceration process

结果表明,C2与C1处理相比,通过延长后浸渍时间,能够整体提升葡萄酒的品质,而C3处理的葡萄酒花香、果香和酯类香气更加均衡、复杂,香气质量和香气浓郁度表现更加突出,葡萄酒在色泽、香气、饱满度、风味浓郁度和甜感上都要优于C2和C1处理,而且三个处理的葡萄酒均没有明显氧化味,这对于酒精度12%vol的干红葡萄酒或者因发酵前期工艺处理不当而风味表现欠佳的干红葡萄酒,在发酵结束后延长浸渍时间,能够很好的修补葡萄酒的色泽、香气及口感上的缺陷,让葡萄酒表现的更加饱满醇厚,从而大幅提升葡萄酒的整体风味。

3 讨论

浸渍是酿造干红葡萄酒的关键工艺之一,不同的浸渍工艺会影响葡萄酒中香气物质的种类和含量,科学地选择适宜的浸渍工艺有助于提高葡萄酒的香气[3]。而发酵香气物质主要来源于酵母主导的葡萄糖代谢路径[3,23]。李运奎等[24]研究发酵过程中乙酸酯的生成动力学模型揭示,乙酸异戊酯和乙酸苯乙酯的生成分别相对于异戊醇和苯乙醇有延滞效应,与本研究香气检测一致。目前多以研究葡萄酒发酵先进行冷浸渍或二氧化碳浸渍,然后再常规发酵葡萄酒,能够提升葡萄酒的品质;而发酵结束后延长浸渍时间对葡萄酒品质影响的研究报道较少,本研究发现,发酵结束后大幅度延长浸渍时间,能够显著增加葡萄酒的色泽、香气和单宁物质含量,能够增强葡萄酒的甜感,让葡萄酒更加富有层次和醇厚感,显著提升葡萄酒的品质。商华等应用后浸渍工艺可对葡萄酒中酚类物质的增加起到促进作用,使葡萄酒口感更加浓郁[25]。与本研究结论一致。而且发酵结束后大幅延长浸渍时间的C3处理,在感官品尝评价中并未发现酒体有浸渍过度造成酒体干涩,口感过于粗糙而导致葡萄酒品质下降等结果。这无疑对于气候、土壤等因素导致因葡萄糖分不足,致使风味寡淡或者葡萄酒发酵前期工艺控制不当导致色泽、香气及口感不足,通过发酵后延长浸渍时间及配套工艺调整对葡萄酒进行缺陷修补、品质提升是一种有意尝试。

4 结论

本研究通过发酵结束后延长浸渍时间及配套工艺上的调整,对于酒精度12%vol的赤霞珠干红葡萄酒,发酵结束后延长浸渍10 d分离皮渣的干红(C1)和延长后浸渍时间20 d的干红(C2)与延长后浸渍时间30 d的干红(C3)在色泽、香气和风味物质上存在差异性,特别是在醇类、酯类、酸类、酮类和醛类香气成分含量上C3、C2均高于C1,在挥发酸、总花色苷、单宁和总酚等理化指标上差异性显著,葡萄酒感官质量评价C3处理最佳,此处理具有水果香和植物香的香气更加浓郁,葡萄酒表现出明显的甜感,层次清晰,结构饱满。在挥发酸和卫生条件有效控制的前提下,对于12%vol赤霞珠干红,选择最佳分离期应在发酵结束后浸渍皮渣30 d后分离。