工作-非工作边界强度对高校辅导员工作投入的影响:边界控制感的作用

杨 槐 张 翔

(1.成都中医药大学高教研究与质量评价中心,四川 成都 611137;2.兴义民族师范学院教育科学学院,贵州 兴义 562400)

一、引言

辅导员作为高校教师的重要组成部分,既具有高校专业教师教书育人的职责,又具有学校教育管理的职责,是影响学生最直接的群体,也是联系学生最紧密的群体,其工作状态越来越受到社会的关注。在组织行为学中,一般用工作投入来衡量个体的工作状态,工作投入作为一种积极的工作结果,是基于工作倦怠研究之后,研究者关注较多的积极工作变量[1],在生理上表现为积极主动参与工作事务,保证高的卷入状态[2],在行为上表现为一种沉浸并开心地融入工作的状态[3]。已有研究对辅导员工作投入的影响因素进行了分析,发现组织公正感、心理资本、职业认同能够正向影响工作投入[4],职业胜任力与自我效能感也具有正向影响作用[5],核心自我评价、社会支持、工作重塑对工作投入有积极的影响[6]。这些研究多是将组织行为相关理论或模型在辅导员群体进行的验证,少有研究针对辅导员工作特点来探讨工作投入的形成机制。高校辅导员呈现出工作时间长、工作任务杂、工作压力大的特点,工作—家庭冲突较高[7]。移动网络背景下,辅导员可以不受时间和地点限制,随时随地处理各种学生事务,很难做到工作和生活截然分开,工作与非工作界限非常模糊,这可能与工作-非工作边界有关。因此,本研究探讨工作-非工作边界对辅导员工作投入的影响作用。

根据工作边界理论,工作与非工作的界限模糊与工作边界强度有关,人们通常将工作与生活分为两个截然不同的领域,形成不同的边界[8][9],即工作边界与非工作边界,并形成工作边界强度与家庭边界强度[10]。从边界渗透的角度来看,不同边界之间的渗透不可避免,如果能够相互渗透,角色之间相互切换,说明个体能够掌控和管理工作-非工作边界,产生较高的边界控制感,如果不能顺利切换,可能产生边界冲突,就具有较低的边界控制感。边界控制感是对工作边界环境感知控制的心理解释[11],是个体如何管理边界掌控程度,包括对时间、地点、方式的控制[12]。已有研究多集中于工作-非工作边界冲突与边界控制感关系的研究[13][14],鲜有涉及边界强度与边界控制感的关系。根据资源保存理论[15],相较于个体资源的获得,资源的丧失威胁可能更影响工作状态,边界控制感是对已有资源的控制感知,当面临资源丧失时,工作控制感降低,当获得足够资源应对工作要求时,工作控制感增加,已有研究发现工作投入在很大程度上取决于个体工作资源保存行为,其实质是个体对工作要求、工作环境等一种积极的心理响应能力或反馈状态[16],说明边界控制感对工作投入有积极的促进作用,但不同工作边界强度与家庭边界强度是否通过边界控制感促进或抑制工作投入,还不得而知。因此,本研究将探讨辅导员边界控制感在工作-非工作边界强度与工作投入之间的关系。

工作边界强度是抵抗非工作渗透的程度,而家庭边界强度是抵抗工作渗透的程度[17]。辅导员作为边界跨越者,经常在工作与家庭领域进行跨越,但同时受到两个领域维护者的影响。感知到工作领域维护者较强,就会出现较高的工作边界强度,个体感知到家庭领域维护者较强,就会出现较高的家庭边界强度。有研究对工作家庭边界理论进行拓展, 通过工作与家庭两个领域之间边界强度的不同组合来分析工作家庭冲突对角色压力及其工作满意度和离职意向的影响,发现工作干扰家庭、家庭干扰工作能够直接预测工作满意度与离职意向[18][19],工作干扰家庭与家庭干扰工作是工作-非工作是边界管理不平衡的重要表现,对工作结果有显著的预测作用。工作投入作为一种工作状态,也可以看成是工作结果的重要变量。已有研究很少直接探讨工作边界强度与工作投入的关系,但从工作-非工作边界强度与工作家庭角色冲突的关系,以及工作家庭角色冲突与工作满意度、离职意向的关系来看,工作边界强度较高的辅导员,能够较好的拒绝家庭事务对工作的影响,可能具有高的工作投入,而家庭边界强度较高的辅导员,能够较好的拒绝工作事务对家庭的影响,在工作时间和精力投入上可能有一影响,具有较低的工作投入。因此,本研究假设辅导员工作边界强度能够正向预测工作投入(H1a),家庭边界强度能够负向预测工作投入(H1b)。

边界控制感不同于工作控制感和家庭控制感,是对工作与家庭两个领域在何时进行分割、何时进行整合的感知,以管理来自工作与家庭的事务,避免工作与家庭的冲突。强边界控制感的个体能够在工作和家庭两个领域自由穿梭,弱边界控制感的个体对工作与非工作领域的处理缺乏自主感,灵活性,不能适应不同角色的要求[20]。工作-非工作边界强度与边界控制感均是边界管理理论中重要的概念,边界强度体现的是边界的分割、整合、渗透的程度,是个体边界管理策略,而边界控制感是工作-非工作边界环境感知控制的心理解释,强调个体边界管理的自主性,两者关系密切。个体家庭事务与工作事务的权衡依据个人的兴趣或工作性质,可能表现出不同的倾向。根据边界控制感的特点,较强的工作边界可能受到边界维护者的影响,工作灵活性较低,自主性也较低,边界控制感就可能较低。而较强的家庭边界个体,尽管也受到边界维护者的影响,能够将更多的工作事务拒之门外,可能更符合“以家庭为中心”社会希望,其边界控制感可能更高,因此,本研究假设工作边界强度能够负向预测边界控制感(H2a),家庭边界强度能够正向预测边界控制感(H2b)。

边界控制感与工作结果相关研究要追溯到一般控制感和工作控制感的研究,早期研究发现,工作控制感有助于员工工作适应、工作表现、工作满意度[21]。有关一般控制感与工作结果的元分析发现,工作控制感与工作相关结果的关系强于一般控制与工作结果(工作态度、工作绩效、员工幸福感、离职意向等)的关系[22]。Kossek 等人对工作边界控制的研究也发现,边界控制感与心理困扰、离职意向呈负相关,与时间充足、工作日程安排合适程度成正相关[23]。也有研究发现边界控制感能够促进生活满意度[24],减少工作家庭冲突[25][14]。说明边界控制感能够有效地预测工作结果。根据工作需求-资源模型[26],工作压力和激励下会出现两个重要的过程,一是高工作要求会耗尽工作精力和体力,出现工作倦怠;二是工作资源具有激励作用,促进工作投入。据此可以推测当个体具有较强的边界控制感时,个体感知获得更多的工作资源,可能具有较高的工作投入状态,因此,本研究假设边界控制感能够正向预测工作投入(H3)。

综上,通过梳理工作-非工作边界强度与边界控制感、工作投入的关系发现,工作边界强度与家庭边界强度对工作投入的作用机制并不一致,工作边界强度可能正向预测工作投入,但家庭边界强度可能负向预测工作投入。当考虑到边界控制感时,工作边界较强的个体,其边界控制感可能较低,其工作投入就可能较低。然而,工作边界较强的个体,其工作投入可能较高,边界控制感可能有不一致的效应。因此,假设边界控制感在工作边界强度与工作投入之间具有显著的抑制作用(H4)。同样,较高的家庭边界强度的个体,其工作投入可能较低,但较高家庭边界强度的个体其边界控制感可能较强,边界控制感强的个体其工作投入可能较高,也表现出不一致效应,因此,本研究假设边界控制感在家庭边界强度与工作投入之间也具有抑制作用(H5)。

二、研究方法

1.研究对象

选取高校辅导员为研究对象,发放问卷627 份,获得有效问卷553 份。年龄在23-55 岁之间,平均年龄32.8 岁,男性238 人、女性305 人,10 人未标注性别。已婚369 人,未婚165 人,其他18 人;本科79 人、硕士454 人、博士19 人(含在读);249 人暂无孩子,299 人有孩子,5 人未报告。

2.研究工具

工作-非工作边界强度量表

采用Hecht 编制的工作-非工作边界强度量表(Work-Nonwork Boundary Strength Scale)[27],该量表分为家庭边界强度(BSH)、工作边界强度(BSW)两个分量表,各8 个题目,每个分量表为单维量表,从完全不同意到完全同意进行7 点评分。将家庭边界强度量表进行单因子验证性因素分析发现,题目“我从来不把工作带出办公室”与多个题目残差相关,故将此题删除后得到7 个题目,拟合模型良好(χ2/df=51/13=3.92,CFI=0.98,TLI=0.96,RMSEA=0.07,SRMR=0.03),Cronbach's Alpha=0.83.将工作边界强度进行单因子验证性因素分析发现,量表中“我工作的时候,能够全身心投入工作相关事务”题目因子载荷较低(0.25),从题目语义来看,更倾向于说明工作投入,而非工作边界强度,故将此题删除,修正后得到7 个题目,模型拟合良好(χ2/df=62/12=5.17,CFI=0.95,TL I=0.92,RMSEA=0.09,SRMR=0.04),Cronbach's Alpha=0.80.

边界控制感

采用Kossek 等人开发的边界控制感量表[28],该量表共4 个题目,从完全不同意到完全同意5 点评分。验证性因素分析发现4 个题目的单因子拟合良(χ2/df=1.70/1=1.70,CFI=0.99,TLI=0.99,RMSEA=0.04,SRMR=0.004),Cronbach's Alpha=0.85。

工作投入

采用Schaufeli 编制的工作投入量表[29][30],该量表包括17个题目,从完全不符合到完全符合5 点评分。在本研究中,验证性因素分析发现活力、奉献、专注3 个因子拟合良好(χ2/df=497.48/98=5.08,CFI=0.91,TLI=0.89,RMSEA=0.09,SRMR=0.05)。Cronbach's Alpha=0.92,活力、奉献、专注3 个因子Cronbach's Alpha 分别为0.78,0.85,0.76。

3.统计分析

本研究采用SPSS22.0 进行信度系数、描述统计分析、采用Mplus7.4 进行验证性因素分析和间接效应分析。

三、研究结果

1.共同方法偏差检查与效度分析

本研究为问卷调查,在纸质问卷调查过程中将问卷条目顺序调换形成两套内容一致但顺序不同的问卷,此外,本研究同时采用纸质问卷与网络问卷形式进行调查,从形式上进行共同方法偏差控制[31]。采用Harman 单因素方法进行共同方法偏差检查发现,因子未旋转情况下有7 个因子特征值大于1,其中最大的因子解释总变异的22.34%,远低于40%的临界值,表明存在共同方法偏差的可能性很小。

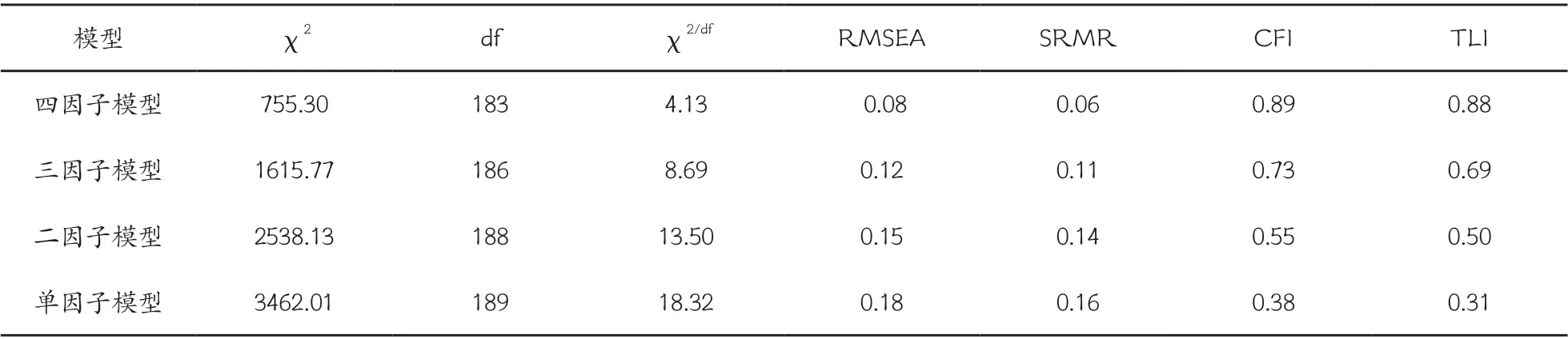

对工作边界强度、家庭边界强度、边界控制感、工作投入四个变量进行验证性因子分析,工作投入按活力、奉献、专注三个因子进行打包。结果显示,四因子模型拟合最好(χ2=755.30, df=183,CFI=0.89,TLI=0.88,RMSEA=0.08),除四因子模型外,对变量间组合的三个竞争模型进行了分析,发现各竞争模型拟合度均弱于四因子模型,表明本研究的四个变量具有良好的区分效度。

表1.验证性因子分析结果

2.描述统计分析

将工作边界强度与家庭边界强度分别进行高低排序,前27%与后27%分别定为高低两组,以工作边界强度(高、低)与家庭边界强度(高、低)作为自变量,将工作投入作为因变量进行两因素方差分析发现,工作边界强度主效应边缘显著(F=3.37,p=0.068,η2=0.02),家庭边界强度主效应、两因素交互效应不显著,但高工作边界强度-低家庭边界强度其工作投入最高M (SD)=3.58(0.08),由高到低依次为高工作边界-高家庭边界M (SD)=3.44(0.20)、低工作边界强度-高家庭边界强度M (SD)=3.33(0.09)、低工作边界-低家庭边界强度M (SD)=3.28(0.13)。

以边界控制感作为因变量,进行两因素方差分析发现,家庭边界强度主效应显著(F=44.34,p=0.00,η2=0.20),工作边界强度主效应、两因素交互效应不显著,高工作边界强度-高家庭边界强度其边界控制感最高M (SD)=3.48(0.23),由高到低依次为低工作边界-高家庭边界M (SD)=3.15(0.10)、低工作边界强度-低家庭边界强度M (SD)=2.33(0.15)、高工作边界-低家庭边界强度M (SD)=2.24(0.09)。

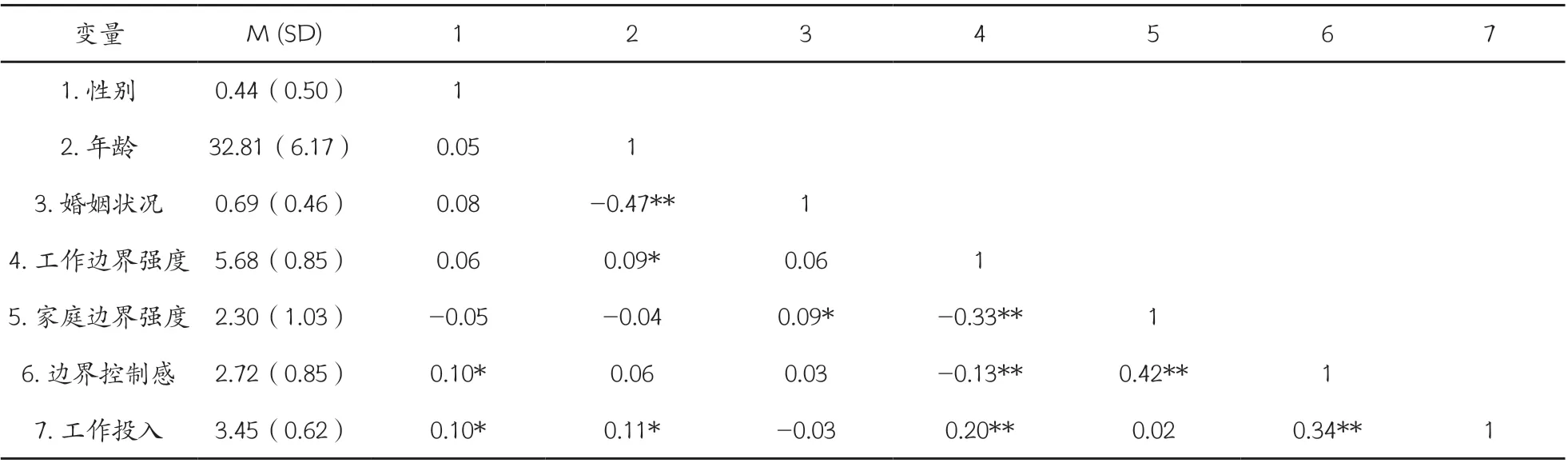

进行配对样本T 检验发现,高校辅导员的工作边界强度显著高于家庭边界强度(Mbw-bh (SD)=3.37(1.53),t=51.67,p<0.01),说明高校辅导员具有较强的工作边界M (SD)=5.68(0.85),和较弱的家庭边界M (SD)=2.30(1.03)。对各变量进行相关分析发现,工作边界强度与家庭边界强度呈负相关(r=-0.33,p<0.01),与工作投入(r=0.20,p<0.01)呈正相关。工作边界强度与边界控制感(r=-0.13,p<0.01)呈负相关。家庭边界强度与边界控制感(r=0.42,p<0.01)呈正相关、与工作投入相关不显著(r=0.02,p>0.01)。边界控制感与工作投入(r=0.34,p<0.01)呈正相关。(见表2)

表2.各变量平均数、标准差和相关矩阵(n=553)

3.间接效应检验

本研究发现家庭边界强度与工作投入相关不显著,但家庭边界强度与边界控制感、边界控制感与工作投入相关显著。根据温忠麟等人的建议[32],边界控制感可能在家庭边界强度与工作投入之间存在遮掩效应(Suppression Effect),可以根据广义中介效应进行分析。工作边界强度与边界控制感、工作投入两两相关显著,符合中介效应分析条件,因此,本研究采用Mplus7.4 对边界控制感的间接效应进行潜变量分析。

首先,检验辅导员工作边界强度对工作投入的预测作用,为减少随机误差,将工作投入活力、奉献、专注三个因子进行打包,形成三个观测变量,再对模型进行检验,结果发现模型拟合良好(χ2=160.18, df=34,CFI=0.94,TLI=0.92,RMS EA=0.08, SRMR=0.053),工作边界强度对工作投入的预测作用显著(β=0.14,p<0.01),假设1a 得到验证。其次,构建中介效应模型,检验边界控制感在辅导员工作边界强度与工作投入之间的中介效应,结果发现模型拟合良好(χ2=406.17,df=74,CFI=0.90,TLI=0.88,RMSEA=0.09, SRMR=0.06),工作边界强度显著的正向预测工作投入(β=0.22,p<0.01),显著负向预测边界控制感(β=-0.18,p<0.01),假设2a 得到验证,边界控制感显著正向预测工作投入(β=0.45,p<0.01),假设3 得到验证。进一步采用偏差校正Bootstrap 方法分析中介效应的显著性,抽样1000 次,中介效应为-0.083,95%的置信区间为[-0.14, -0.05],不包含0,说明中介效应显著,假设4 得到验证。间接效应与直接效应方向相反,间接效应占绝对总效应的比例∣ab/(ab+c’)∣为27.39%。说明工作边界强度对工作投入的预测作用随着边界控制的纳入进一步增强,边界控制感可能具有抑制作用。

图1:边界控制感在工作边界强度与工作投入之间的间接作用

同样,首先检验辅导员家庭边界强度对工作投入的预测作用,结果发现模型拟合良好(χ2=122.43, df=34,CFI=0.97,TLI=0.96,RMSEA=0.07,SRMR=0.04),但预测作用不显著(β=-0.018,p>0.01),假设1b 未得到验证。随后,构建中介效应模型,对辅导员边界控制感在家庭边界强度与工作投入之间的中介效应检验,发现模型拟合良好(χ2=415.81,df=74,CFI=0.91,TLI=0.89,RMSEA=0.09,SRMR=0.06),家庭边界强度显著负向预测工作投入(β=-0.21,p<0.05),正向预测边界控制感(β=0.39, p<0.01),假设2b 得到验证。边界控制感正向预测工作投入(β=0.49,p<0.01),假设3 再次得到验证。采用偏差校正Bootstrap 方法分析中介效应的显著性,抽样1000 次,中介效应为0.189,95%的置信区间为[0.14,0.25],不包含0,说明中介效应显著,假设5 得到验证。间接效应与直接效应方向相反,遮掩效应成立,间接效应占绝对总效应的比例∣ab/(ab+c’)∣为47.5%,说明家庭边界强度对工作投入的预测作用随着边界控制的纳入进一步增强,边界控制感可能具有抑制作用。

图2:边界控制感在家庭边界强度与工作投入之间的间接作用

表3.边界控制感的中介效应

四、讨论

1.高校辅导员工作-非工作边界强度特点及其与边界控制感和工作投入的关系

本研究发现高校辅导员群体具有强工作边界-弱家庭边界时其工作投入水平最高,具有强工作边界-强家庭边界时边界控制感最高,这说明辅导员工作事务向非工作事务渗透更能够促进工作投入,但工作事务与家庭事务相互渗透性较弱时,边界控制感更好。高校辅导员具有强工作边界、弱家庭边界的特点,这与辅导员的岗位特点密切联系,高校辅导员不仅要在上班时间全程参与学生事务,还需要在非工作时间通过网络、电话等形式继续完成学生事务,学生事务本身就具有不确定性和复杂性,学校管理制度与学生事务需求,尤其是严格的考勤制度使得非工作事务向工作领域渗透变得不太可能,工作事务向非工作事务呈单向流动方式。本研究还发现高校辅导员家庭边界强度与工作边界强度具有中等程度的负相关,与已有研究比较一致[33]。总之,以上结果说明辅导员边界控制感可能是以家庭为中心,越有利于家庭事务,家庭边界强度较高时,得到的边界控制感越高,而工作边界强度越高时,其边界控制感越低。本研究还发现边界控制感与工作投入呈正相关,即高边界控制感个体其工作投入程度越高,表明越相信自己能够控制工作与家庭领域交叉点的时间、频率和方向,越有自主感,其工作投入程度越高。

2.边界控制感在高校辅导员工作边界强度与工作投入之间的抑制作用

本研究发现高校辅导员工作边界强度和边界控制感能够正向预测工作投入,但控制了边界控制感后,工作边界强度对工作投入的预测作用显著增强,说明边界控制感可能具有抑制作用。一是工作边界强度较高可能使个体长时间工作导致工作倦怠,心理疲劳,降低工作投入。工作边界强度是个体阻止非工作事务向工作领域渗透的程度,源于两个方面:一方面源于个体工作偏好,个体主动将非工作事务控制在工作之外;另一方面源于组织需求,组织的相关制度、工作任务可能会拒绝非工作事务向工作领域流动。事实上,当前高校学生工作的导向和管理规定也明确要求,高校辅导员要保持24 小时通讯畅通,大多学校新入职辅导员要入驻学生公寓,以方便开展学生教育管理工作。同时,高校大多学生课外活动也是在8 小时工作之外开展,作为指导者、组织者和监督者会经常在非工作时间参加学生活动,这些工作需求成为辅导员工作边界的维护者,形成了较强的工作边界。同时,在集体主义文化下,更强调个人服从组织,个人的工作偏好可能在组织需求之下被隐藏,其工作边界强度可能更多的源于工作需求,由组织管理者和制度起着决定性作用,这种“身不由己”的感觉会降低边界控制感,进而降低工作投入。二是工作边界强度较高也可能迫使个体排出干扰,将更多的精力和时间投入工作,拒绝更多的家庭事务向工作领域渗透,促进工作投入。总的来看,这可能说明工作边界强度对工作投入的影响可能具有“双向道”作用。当控制了辅导员边界控制感后,激发了工作边界强度积极作用,从而使得工作边界强度对工作投入的预测作用增强。

3.边界控制感在高校辅导员家庭边界强度与工作投入之间的抑制作用

本研究发现辅导员家庭边界强度不能直接预测工作投入,但纳入边界控制感后,家庭边界强度能够显著负向预测工作投入。这可能有两个方面的原因:一方面,家庭边界强度是抵抗工作渗透的程度,其强度越大,辅导员会更多的拒绝将工作事务带入家庭生活之中,尽管不能预测工作投入,但与工作投入之间可能存在远端关系,可通过边界控制感来间接预测工作投入;另一方面,边界控制感可能抑制了家庭边界强度的预测作用,根据工作需求-资源模型( the JD-R Model) ,工作资源发挥着激励作用,具有动机功能,能够促进工作投入,能够满足个体对自主性(又称自主控制或工作控制)、社会支持、能力的需求[34]。边界控制感作为一种重要的工作资源,其内涵与个体对工作与家庭领域事务处理的自主感密切相关,其强度越高,越有利于工作投入,但控制了边界控制感后,出现了家庭边界强度对工作投入的负向预测作用。这可能控制了边界控制感的动机功能或保护性功能之后,还原了家庭边界的负向预测作用,说明边界控制感在高校辅导员家庭边界强度与工作投入之间具有抑制作用,支持了工作需求-资源模型。

五、研究局限与建议

本研究探讨了工作-非工作边界强度与工作投入之间的关系,为高校辅导员管理提供了一定的参考,也为高校辅导员工作投入水平自我提升提供了借鉴,但仍然存在以下局限:一是本研究将性别、年龄、婚姻状况作为控制变量,聚焦于探讨辅导员整体情况,事实上,这些因素以及个体特征可能在影响工作投入的作用机制中仍然具有价值,未来研究可结合辅导员群体特征进行探讨。二是本研究数据采用自陈问卷调查,变量之间容易受到共同方法偏差的影响,尽管本研究也采取了程序控制,但仍然无法完全避免,未来研究应尝试从辅导员上级领导、同事、家人的角度评价进行交叉验证。另外,根据本研究结果,可获得如下建议:

一是维持较高的工作边界强度,适度提高家庭边界强度。维持较高的工作边界强度,不是将家庭事务拒之门外,完全阻碍非工作事务的渗透,而是在维持原有工作边界强度时解决辅导员后顾之忧,比如:建立儿童托管中心、或家政服务中心,帮助辅导员就近解决住宿问题或孩子上学问题等,提供更多的组织支持。辅导员工作边界强度与家庭边界强度相比,家庭边界强度明显较低,根据边界渗透性特点[35][36],高校辅导员更倾向于工作事务向家庭领域渗透,在工作事务的渗透性上具有更宽容的特征,其渗透的方向也更倾向于从工作领域到家庭领域。这可能产生工作-家庭冲突,出现工作倦怠,降低工作投入,因此,需适度提高家庭边界强度。家庭边界强度的改变取决于两个方面,一方面,辅导员个体的工作偏好,是以“家庭为中心型”,还是以“工作为中心型”,前者以家庭为中心更愿意将工作事务拒之门外,后者以工作为中心更愿意将工作带入家庭领域。辅导员可以通过转变观念,提高对家庭的关注度,参与家庭事务来提高家庭边界强度。也可以与学生达成约定,比如晚上8 点之后非紧急事件不再联系,或在班级中建立应急小分队力所能及处理学生事务,分担非工作时间学生事务。另一方面,获得跟多的家庭支持。如与家人达成一致,定期开展家庭事务活动,让家庭规则和习惯约束工作事务向非工作事务渗透,营造良好的家庭人际氛围,有利于获得更多的家庭支持。

二是发挥边界控制感的积极作用,获得更多的工作资源。边界控制感在工作-非工作边界强度与工作投入之间具有抑制作用,但边界控制感与一般控制感、工作控制感一样,是一个积极的边界管理变量。已有研究发现[37],边界控制感对工作投入有正向影响,能够提高员工主动行为和创新性行为,本研究也发现边界控制感对工作投入的正向作用,间接支持了已有研究。根据资源保存理论[38],资源不足、或资源丧失,以及期望的资源无法得到时,可能产生挫折感和倦怠感,出现退缩行为,降低工作投入。辅导员边界控制感是一种重要的心理资源,会随着工作资源满足而增加,边界控制感的增加也会反过来促进工作资源的获得。因此,需要提高边界控

制感,发挥其积极作用,获得更多工作资源。促进边界控制感可从两个方面入手,一是辅导员管理部门从制度上给予更多的组织支持,提供一定的工作自主性,如加班后可安排补休,允许工作时间适当处理非工作事务,给予更多的关怀和尊重,特别是以制度规范辅导员职业发展方向,在职务职级的晋升上有明确的规定等,这能够使辅导员获得更多的工作资源。二是获得更多的家庭支持,如辅导员配偶承担更多家庭事务,包括接送孩子、辅导孩子作业、照顾老人等,辅导员可能具有更高的边界控制感。这可能在辅导员工作待遇较高时更容易实现,根据社会交换理论[39],当员工工资待遇较高时,配偶更愿意主动承担家庭事务以支持更多的投入工作。