以职业能力为导向的高职课程体系构建研究——以苏州信息职业技术学院工业机器人技术专业为例

曹应明,赵 坚

(苏州信息职业技术学院,江苏 苏州 215200)

一、引言

《中国制造2025》战略的实施,给我国工业机器人产业的发展带来了重大机遇。根据工业和信息化部统计数据,2020年我国全年完成工业机器人产量23.7万台,同比增长了19.1%,连续8年保持全球最大工业机器人应用市场地位。机器人装机量的逐年快速增长使得工业机器人应用型人才需求越来越大,预计到2025年人才缺口达到450万人。针对机器人产业发展对应用人才的巨大需求,高职院校积极开展工业机器人技术人才培养,截至2020年底,全国共有752所高等职业院校申报了工业机器人技术专业。

由于高职院校工业机器人技术专业开设时间较短,普遍存在人才培养目标定位不准,课程体系与典型工作岗位职业能力需求不符等问题。因此,如何针对企业岗位需求构建工业机器人专业课程体系,培养满足企业需求的高技能人才,是当前高职院校工业机器人技术专业建设面对的主要问题。通过对工业机器人行业三种不同类型企业典型工作岗位及岗位能力需求分析,为工业机器人技术专业课程设置、课程内容选择以及课程体系构建提供理论和实践依据。

二、工业机器人相关企业调研及工作岗位分析

在课程体系建设之前课题组对企业人才需求展开了充分调研,先后走访了苏州市及周边地区20多家工业机器人相关企业,主要包括工业机器人本体或核心零部件制造类企业如上海发那科机器人有限公司、库卡机器人(上海)有限公司、苏州汇川技术有限公司等;工业机器人应用类企业如苏州明志科技有限公司、康力电梯股份有限公司、中广核达胜加速器技术有限公司、江苏港虹纤维有限公司等;以及工业机器人系统集成类企业如江苏汇博机器人技术股份有限公司、无锡信捷电气股份有限公司、苏州天磊自动化科技有限公司等。发现企业需求岗位主要有工业机器人应用与维护、工业机器人安装调试、工业机器人系统集成和机器人本体及关键零部件设计等4类岗位。(见图1)

图1 企业岗位需求调研

经过分析三类企业的岗位需求可以发现,它们对从业人员的职业能力要求是不同的,工业机器人本体或关键零部件制造企业主要从事机器人本体或核心零部件的研发与生产,对人才专业能力需求较高,以重点本科或研究生以上学历为主;工业机器人应用类企业的典型工作岗位是工业机器人操作和维护保养,职业能力需求较低,工业机器人专业中职毕业生即可胜任;工业机器人系统集成企业主要从事非标机器人自动化控制系统的设计与调试,因为工业机器人应用场景各不相同,不同的机器人自动化项目都要进行单独研制开发,需要大量人员从事工业机器人自动化系统方案设计、编程与调试,这些工作岗位对从业人员的机器人与PLC的集成应用能力有比较高的要求,适合专科和普通本科毕业生。由此可以看出适合高职院校工业机器人技术专业毕业生的典型工作岗位是:工业机器人系统集成、工业机器人系统运行与维护以及工业机器人系统安装调试。

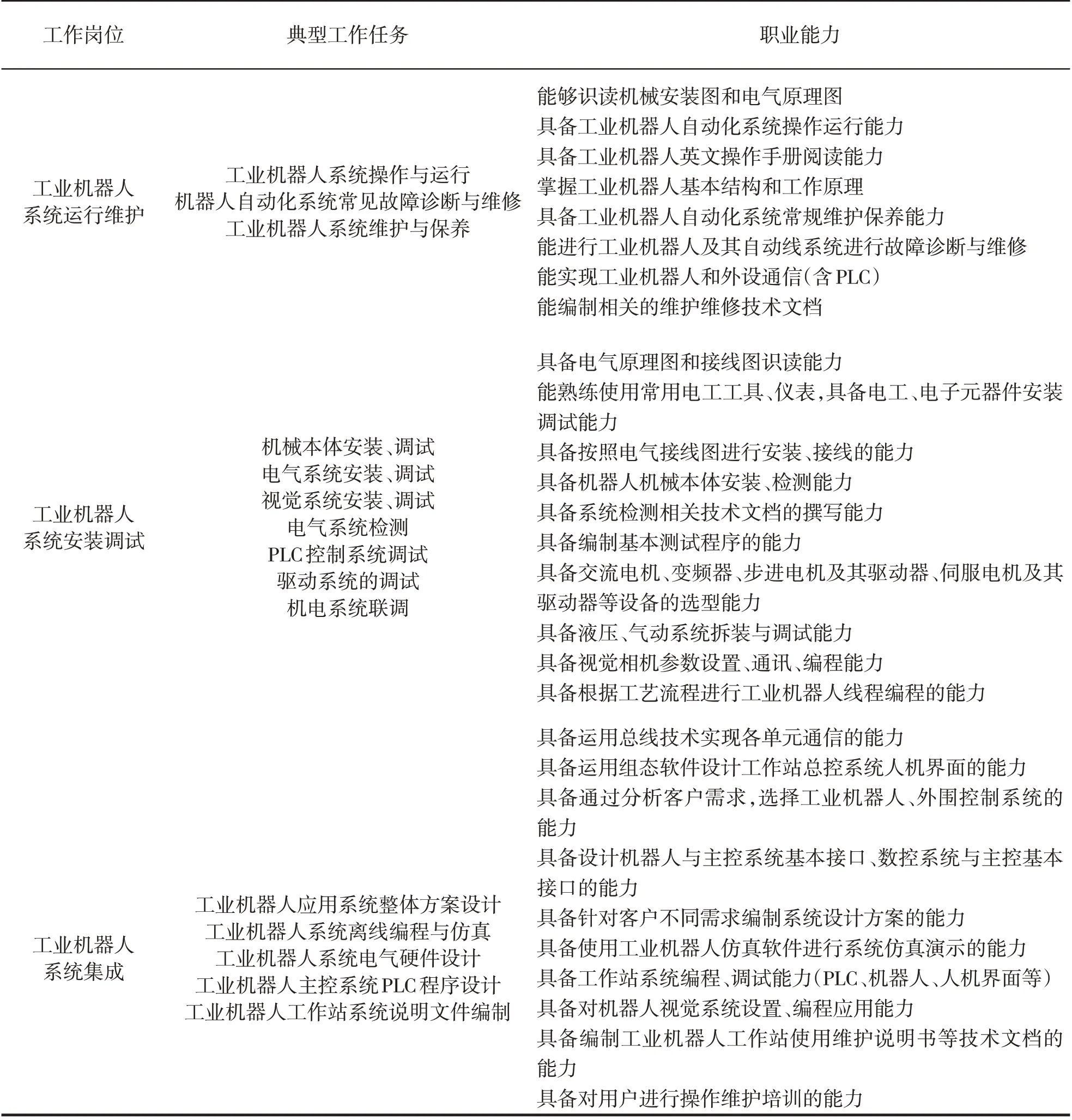

三、职业能力与典型工作任务分析

根据以职业能力为导向的课程建设思路,将典型工作岗位分解为不同的工作任务,每个工作任务对应不同的职业能力,职业能力包括专业技能、知识与态度,将这些岗位对应的所有技能、知识进行整合,就可以得到工业机器人专业毕业生所需要具备的职业能力。典型工作任务与职业能力的具体对应关系见表1:

表1 典型工作任务与职业能力对应关系

四、职业能力与专业课程分析

(一)专业核心课程分析

工业机器人技术专业高职学生主要从事机器人应用技术相关岗位工作,该专业的课程体系设置也就应该涵盖整个应用技术工作流程所需的职业能力。为了完整、直观地向客户展示系统设计方案,毕业生需具备使用机器人仿真软件进行系统虚拟仿真设计的能力,因此必须开设“工业机器人系统仿真与调试”课程;工业机器人整体方案的设计需要具备系统集成能力、外围自动化系统电气硬件设计能力、外围自动化系统的PLC控制程序设计能力、人机界面设计编程能力,所以必须开设课程“工业机器人工作站设计与编程”“电气控制技术”“PLC技术应用B”“自动控制系统设计与调试”“工业网络与组态技术”等课程;为了培养学生的工业机器人编程能力,需开设“工业机器人编程与调试”课程;为了培养学生针对不同应用场景的机器人夹具设计能力,因此需要开设“工业机器人工装夹具设计”课程。这样就确定了8门专业核心课程,构成了工业机器人技术专业课程体系的基本框架。

(二)专业平台课程分析

工业机器人技术是传统机电一体化技术、电气自动化技术、机械制造及其自动化技术的综合应用,所以其通用能力与其他控制类专业有统一性,为了培养学生对电气原理图的识图能力,需要开设“电路基础及应用”“电子电路技术”课程;为了培养学生机械识图以及对机器人机械本体安装的能力,需开设“机械制图”“工程制图与CAD”等课程;为使学生掌握工业传感器的结构、原理与选型,需开设“工业传感器检测应用”课程;为了培养学生液压、气动原理图的识读能力,并能对液压、气动系统进行安装调试,需要设置课程“液压与气动技术应用”;为了让学生掌握工业机器人结构、工作原理、应用场景等知识,需要开设“工业机器人技术基础”课程。

(三)专业群互选课程分析

为了满足学生差异化个性需求,拓展毕业生跨专业就业途径,该专业还设置了8选2的专业群互选课程,分别是“C语言程序设计”“运动控制系统设计”“物联网应用技术A”“供配电技术”“市场营销基础”“智能制造系统概论”“单片机应用技术”“电梯控制原理及调试技术”。

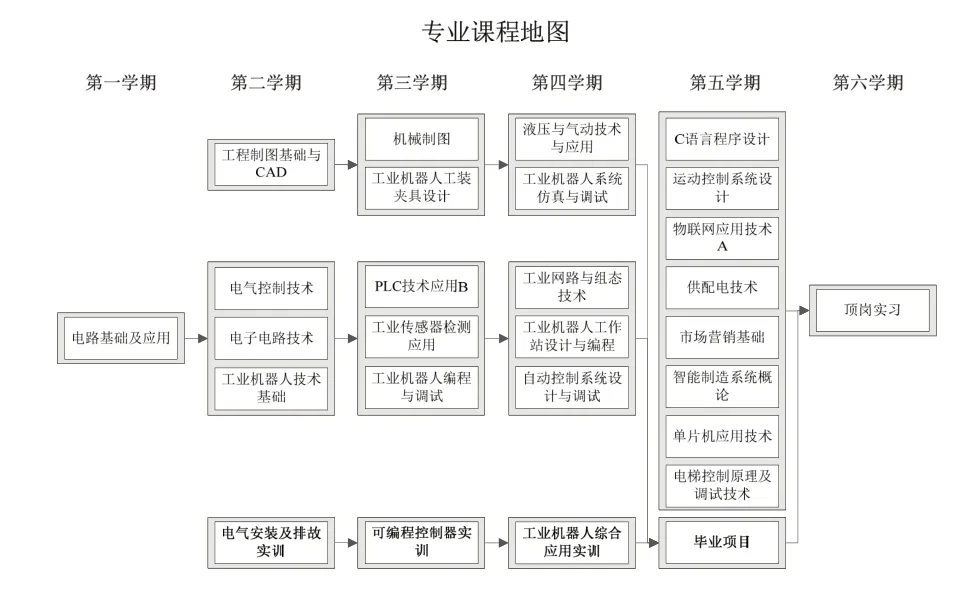

五、专业课程体系构建

课程确定以后,按照由易到难、由浅入深的原则将专业课程按照学期顺序形成专业课程地图。该专业课程体系将工业机器人技术专业人才专业能力培养过程分为3个阶段,3条主线。第一阶段包括第一、二两个学期,主要进行通用基础能力培养,培养学生识读机械安装图、电气原理图的能力,电工、电子仪表的使用能力,电气控制常见电路安装调试等能力;第二阶段包括第三、四两个学期,在此阶段需要完成大部分专业课程的学习,主要培养学生工业机器人本体和外围设备的安装、调试能力,工业机器人自动化系统仿真设计、现场编程、故障分析以及集成应用等能力;第三阶段包括第五、六两个学期,主要通过毕业项目和顶岗实习,培养学生对机器人系统知识的综合应用和设计能力。3条主线是指以机器人工装夹具设计能力为培养目标的机械设计培养主线,以工业机器人系统集成应用能力为培养目标的电气设计能力培养主线和以综合实践能力为培养目标的实训教学主线。(见图2)

图2 工业机器人技术专业课程地图

六、强化实践教学,提升学生职业能力

实践环节是培养学生职业能力的重要途径,本课程体系共设置了实践课程(含理实一体化课程)1874学时,占总课时65%,实践教学贯穿人才培养全过程。为提升学生职业能力,学院积极推行“任务驱动,项目导向”的教学模式,在正常实践课程和毕业项目之外每学期设置一个创新项目,由学生自组团队,选择题目开展项目实施,学院定期组织评优。另外每年组织学生参加创新创业大赛,已经形成了创新项目、创业项目、毕业项目三位一体的创新实践体系。近年来本专业学生在江苏省高职院校技能大赛、华东地区CAD应用技能大赛等比赛中多次获奖,学生专业技能素养得到了很大提高。

七、结语

本课程体系坚持以职业能力需求为导向,积极推动工业机器人专业人才培养与岗位需求衔接,提升学生的岗位适应能力,确保所培养学生的职业能力与企业的需求有机统一。在实际教学过程中注重教学整改,通过期初、期中教学检查,期末综合评价构成教学闭环,不断提高教学质量。通过技能大赛、“1+X”证书考核、企事业单位用人反馈等构成人才培养体系闭环,根据反馈及时更新专业课程设置,不断完善人才培养方案,提高人才培养质量。近两年本专业毕业生很多就职于校企合作的机器人相关企业核心工作岗位,深受企业好评,说明工业机器人课程体系设置确有实效。