常态化疫情防控下高职生社会支持、心理韧性对心理健康的影响研究

甘良梅

(南京铁道职业技术学院 素质教育部,南京 210031)

2019年12月,新冠疫情在我国武汉地区爆发,伴随人员的迅速流动和病毒的高传染性,疫情迅速蔓延。作为全球突发公共卫生事件,新冠疫情对人们的心理产生一定的影响,已有研究发现部分人群表现出较强的心理应激反应。[1]而对于高职大学生,疫情期间他们在家学习,外出活动和人际交流较少,这些都对他们的生活产生了负面影响。[2]随着疫情防控的不断升级以及疫情的不断好转,高校积极响应国家号召做好返校复学工作,同学们又重新返回校园,在复学中大部分同学能在疫情防控下严格的校园管理中积极适应学习和生活,但是仍有部分同学表现出紧张、焦虑、愤怒等消极情绪,表现出一些应激反应。[3]

心理韧性,是指个体在面对生活逆境、创伤、悲剧、威胁或其他生活重大压力时的良好适应,意味着面对生活压力和挫折的反弹能力。[4]具有良好韧性的个体在遭遇到创伤事件时能够较好地适应,表现出良好的适应力。已有大量研究发现心理韧性与心理健康的高相关性[5]。社会支持,指个体所拥有的社会资源和对已有资源的利用情况,良好的社会支持可以让个体较少或免受压力事件的消极影响,有助于个体保持良好的心理健康状态。[6]研究发现社会支持对个体的心理健康状况有显著的积极影响力[7],社会支持与心理韧性高度相关[8],个体在社会中感受被支持、理解的情感体验有助于其形成较高的心理韧性。

因此,本研究将探讨在常态化疫情防控下高职学生心理健康状况及其影响因素,从社会支持和心理韧性入手,探讨他们对心理健康状况的影响以及三者关系,为高校在常态化疫情防控中开展心理工作提供理论依据。

一、对象与方法

(一)对象

选取江苏省某高职院校大学生为研究对象,于2020年9月进行网络问卷收集,剔除无效问卷,本次调查共收到有效问卷438份,年龄从18到21岁,其中来自低风险地区418人,中高风险地区20人;男生224人,女生214人;来自农村207人,城镇231人;有留守经历者104人,无留守经历者334人;贫困生90人,非贫困生348人。

(二)方法

焦虑自评量表(self-rating anxiety scale,SAS)由Zung(1971)编制。[9]该量表共有20题,采用四级评分法,从1(没有或很少出现)到4(绝大部分时间或全部时间)评估症状出现的频度。其中五题为反向计分,所有题目的分数和为粗分,粗分乘以1.25取整数部分为标准分。分数越高,学生焦虑倾向越严重。该量表的内部一致性系数为0.844。

抑郁自评量表(self-ratingdepression scale,SDS)由Zung(1965)编制。[9]该量表共有20题,采用四级评分法,从1(没有或很少出现)到4(绝大部分时间或全部时间)评估症状出现的频度。其中十题为反向计分,所有题目的分数和为粗分,粗分乘以1.25取整数部分为标准分。分数越高,学生抑郁倾向越严重。该量表的内部一致性系数为0.867。

心理韧性量表(Connor-Davidson resilience scale,CD-RISC)由Connor和Davidson(2003)编制,于肖楠和张建新(2007)修订而成。[10]该量表共25个题目,包括坚韧、自强和乐观三个维度。量表采用五级评分,从0(从来不)到4(一直如此),总分越高,个体的心理韧性水平越高。该量表的内部一致性系数为0.976。

大学生社会支持量表(Social Support Scale for University Students)由叶月妹和戴晓阳(2008)编制而成。[11]该量表共17个项目,包括主观支持、客观支持和支持利用度三个维度。量表采用五级评分法,从1分(不符合)到5分(符合)。总分越高,个体社会支持的总体状况越好。该量表的内部一致性系数为0.978。

(三)统计方法

本研究采用SPSS24.0和Mplus7.0软件对数据进行统计分析。

二、结果

(一)常态化疫情防控下高职生心理健康状况

总体上,高职学生焦虑的总粗分均值为33.10±7.76,根据焦虑诊断的标准,没有焦虑情绪(标准分低于50)为353人,占总人数的80.6%;有焦虑情绪的总人数为85人,占总人数的19.41%,其中轻度焦虑(50-60分)为70人,占16%,中度焦虑(61-70分)为13人,占3%,重度焦虑(70以上)2人,占0.5%,

高职学生在抑郁方面的平均分数为38.54±9.27,根据抑郁诊断的标准,没有抑郁情绪(低于53)为266人,占总人数的60.7%;有抑郁情绪的总人数为172人,占总人数39.3%,其中轻度抑郁(53-62分)、中度抑郁(63-72分)和重度抑郁(72以上)分别为90人(20.5%)、80人(18.3%)和2人(0.5%)。

而同时存在抑郁和焦虑情绪的学生为74人,占总人数的18.04%。

对来自不同风险地区的高职生进行分析,结果发现,他们在焦虑(t=1.685,p>0.05)和抑郁(t=0.299,p>0.05)情绪上均不存在显著性差异。对其进行人口统计学分析,结果发现:在性别上,女生的抑郁得分显著高于男生(t=2.737,p<0.01),但在焦虑得分上不同性别的高职生并不存在统计学上差异(t=0.973,p>0.05);在留守经历中,曾留守学生的焦虑得分显著高于非留守者(t=2.397,p<0.05),而在抑郁上未达到显著水平(t=1.230,p>0.05);在家庭经济状况中,贫困生的抑郁(t=2.252,p<0.05)和焦虑(t=2.495,p<0.05)都显著高于非贫困生,均达到统计学意义。

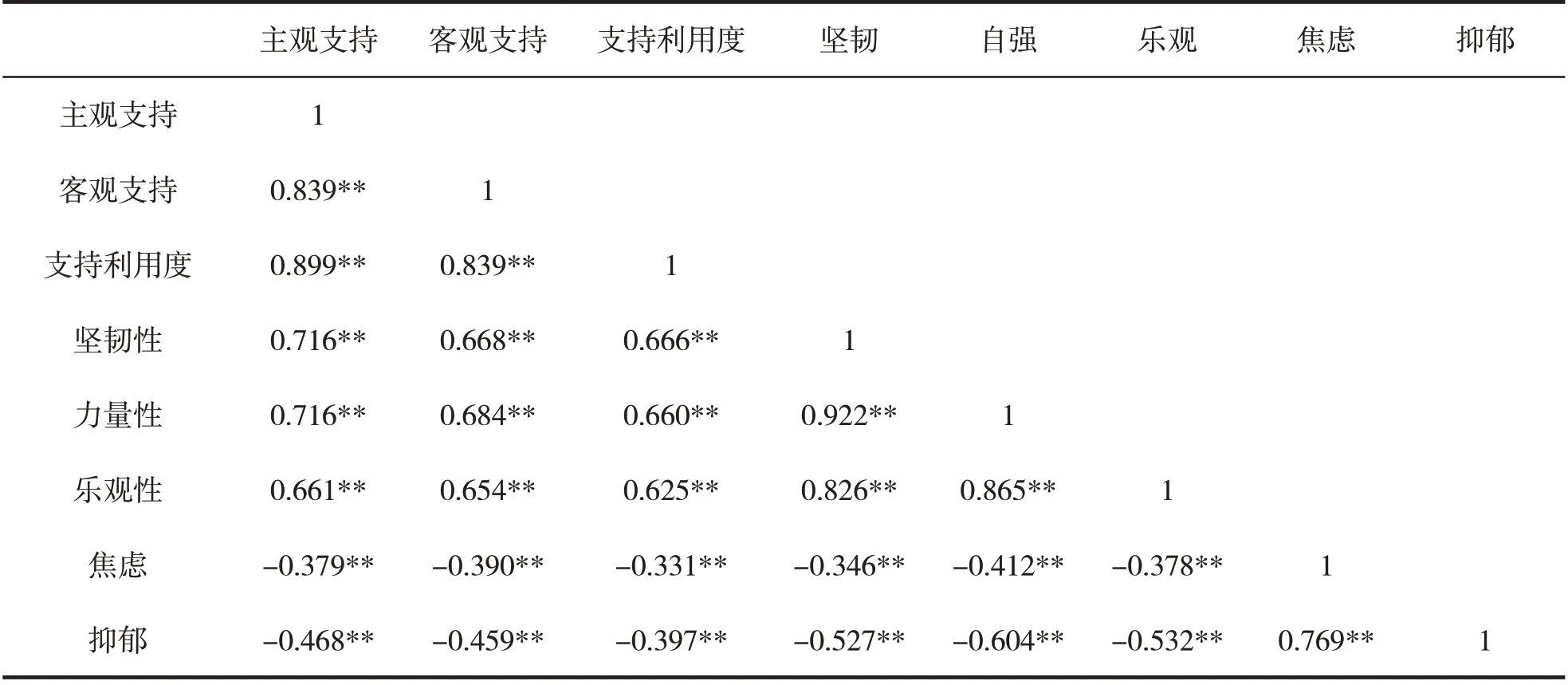

(二)常态化疫情防控下高职生的社会支持、心理韧性与心理健康的相关性

对高职学生的社会支持各维度和心理韧性各维度与焦虑、抑郁进行了相关性分析。(见表1)

表1 常态化疫情防控下高职生社会支持、心理韧性与心理健康的相关分析

从表1可以看出,高职生社会支持各维度、心理韧性的各因子与焦虑和抑郁均呈显著负相关,而社会支持各维度与心理韧性各维度呈显著正相关。

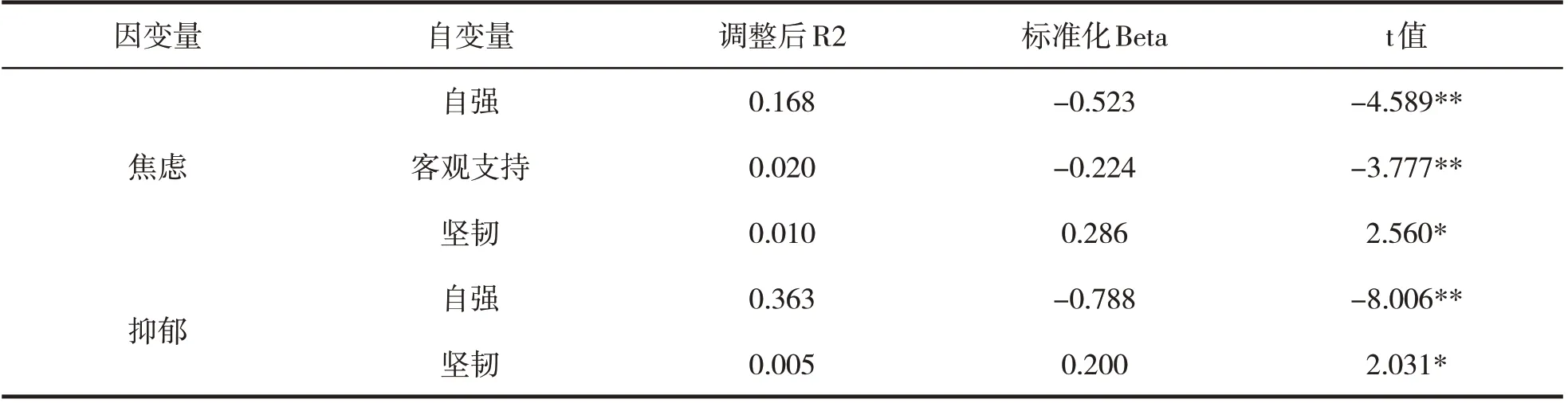

(三)常态化疫情防控下高职生社会支持、心理韧性对心理健康的多元回归分析

为探讨三者关系,以疫情下高职生的社会支持各维度和心理韧性各维度为预测变量,分别对其焦虑和抑郁进行逐步多元回归分析。(见表2)

表2 常态化疫情防控下高职生社会支持、心理韧性对心理健康状况的多元回归分析

结果发现:高职生社会支持的客观支持和心理韧性的自强和坚韧维度进入对焦虑的回归方程中,且回归系数呈显著性,共同解释了焦虑19.8%的变异,而心理韧性的自强维度对焦虑预测力最高,是最重要的影响因素。

而在抑郁中,仅心理韧性的自强和坚韧维度进入回归方程,共同解释了抑郁36.8%的变异,同时自强也是预测抑郁情绪的重要变量。这意味着在疫情下,个体在经历挫折后复原的自强能力越高,其体验到的焦虑和抑郁情绪越少,心理健康状态就越好。

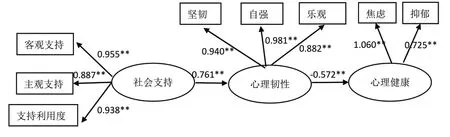

(四)常态化疫情防控下高职生心理韧性在社会支持和心理健康的中介作用

为进一步探讨心理韧性和社会支持对心理健康的影响,以高职生的心理健康状况(焦虑和抑郁)为因变量,社会支持和心理韧性作为自变量和中介变量,建立中介效应模型,其中将社会支持的三维度、心理韧性的三维度作为潜在变量的观测指标进入模型。(见图1)结构方程模型的结果显示,该模型的拟合较好(χ2/dƒ=3.903,RMESA=0.081,CFI=0.987,TLI=0.978)。在中介效应的模型中,心理韧性对心理健康具有负向预测作用(γ=-0.985,p<0.001),社会支持对心理健康无直接预测作用(γ=-0.004,p>0.05),即:心理韧性在高职生的社会支持和心理健康间起着完全中介作用,心理韧性的中介效应值为-0.435(p<0.001)。

图1 常态化疫情防控下高职生的心理韧性、社会支持与心理健康关系的结构方程模型路径系数图

三、讨论

(一)常态化疫情防控下高职大学生心理健康状况分析

突发的新冠疫情对人们的生活造成了较大的影响,随着疫情的好转,高校学生返校,学校正常开展教学活动,同步实行封闭校园的常态化疫情防控管理。但是对于在校大学生而言,长时间封闭在校园,生活的改变给他们的心理造成了一定影响。本研究发现疫情防控下,总体上在校大学生的焦虑(33.10±7.76)和抑郁(38.54±9.27)得分较高,均高于全国正常人的常模(29.78±10.07,33.46±8.55)。[9]与汪晶在2020年2月对安徽840名大学生的调查(焦虑:39.29±7.65,抑郁45.38±11.05)[12]相比,高职生的心理健康状况有了较大的改善,不过仍有19.41%和39.3%的在校高职生报告有焦虑抑郁情绪,其中有18.04%的大学生同时有焦虑和抑郁,这需引起我们的关注,以防这部分群体在校园生活中受到其他生活刺激而进一步情绪恶化。

对人口统计学变量与焦虑抑郁的关系进行分析发现,来自不同风险地区的高职生的焦虑和抑郁情绪并未有显著性差异,这与以往研究[13]不一致,可能与本样本中中高风险地区人数太少有关。同时本研究发现女生报告的抑郁情绪显著高于男生,而王轲等(2020)[14]并未发现在情绪报告上的性别差异。这可能与女生情感体验更敏感有关,返校后女孩更多是对压力情境的无力感。同时研究还发现曾留守学生和贫困学生的抑郁和焦虑存在差异,相比其他同学,这部分群体更敏感,在遭遇压力情境中情感体验更丰富,体会到更多的消极情绪。

(二)常态化疫情防控下高职生社会支持、心理韧性与心理健康的关系

研究发现常态化疫情防控下高职生的社会支持、心理韧性与焦虑抑郁均呈显著负相关,心理韧性在社会支持对心理健康状况的预测中起着完全中介作用,这与崔荣宝(2021)[7]对新冠疫情下1766名居民的研究基本一致。在疫情下个体的外在社会支持和内在的心理韧性都起着非常重要的作用。靳宇倡等(2014)[15]研究发现社会支持是影响创伤后成长的重要因素之一,高职生从家庭、学校、同学等渠道获得的物质和精神上的帮助,对于缓解疫情下的心理应激有较好的作用,在一定程度上减少了疫情对个体的消极影响,促进其心理成长。社会支持系统较好的大学生体验到的消极情绪更少。同时外因都是通过内因才能起作用,心理韧性作为个体在面对挫折情境的复原力,在应激事件中发挥重要作用,研究发现心理韧性水平高的个体更容易在经历创伤性事件之后产生积极的改变,它可以帮助高职生从不利的情境中获得能力,乐观地看待环境的变化,积极适应环境,努力从逆境和挫折中恢复过来,从而减少外在压力情境对个体的不良影响,表现出较高的心理健康水平。[6]

常态化疫情防控下高职生获得外在社会支持和内在心理韧性共同作用,促进个体的心理健康发展。良好的社会支持系统让高职生在面对应激情境中拥有更多的资源和力量,学校相关部门积极为返校学生提供充裕的生活物质,保障返校同学的正常生活;老师关注同学们由于疫情防控期间课程学习效果不良造成的学习困难,帮助他们补课复习,以适应新学期的学习过程;辅导员深入到同学群体中与他们交流沟通,关心同学们在学习生活遇到的困难,对于重点关注人群给予更多的支持和关怀,关注他们的心理发展;同学们相互理解支持,共同度过疫情下各种防控措施带来的生活和学习上的不便。这些来自学校、老师、同学等社会关系的支持帮助同学们在疫情下积极应对各种挑战和压力。同时高职生自身也在疫情下,积极调动个人的心理复原力,乐观看待疫情防控所带来的诸多不便,换个角度看待问题,如在封校的情况下可以静下心来在学校自修室、图书馆等看书学习,有更多的时间与学校的老师沟通交流、与校园里的同学交往相处。总之,积极乐观的态度可以带给个体更多处理和解决问题的方法,同时当个体面对疫情下的应激情境中坚定自若,把压力挫折当做自己成长的契机,从而促进个体的心理发展。

总之,常态化疫情防控下高职生获得的来自外界的社会支持和较高的心理韧性水平是其拥有良好心理健康水平的重要因素,而自身心理韧性的提高是保障高职生心理健康的关键。