“黑海鞑靼”的传说与悲歌

范一骥

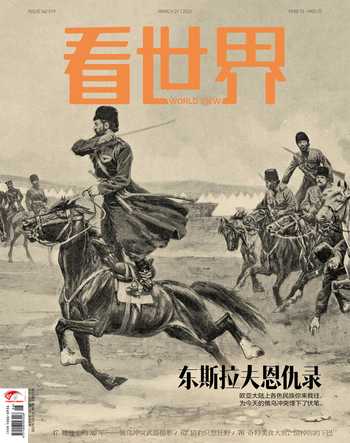

16世纪,克里米亚鞑靼人入侵俄罗斯

毡房的梦境,洁白的炊烟,成群的牛羊,不住的奔波,伴随着黑海的阵阵凉风,这里迎来了一批新的主人。

那哒哒的马蹄声,既来自归人,也来自过客。

在交通尚且不发达的古代,大草原便是高速公路,战马便是豪车。亘古不变的欧亚大草原,目睹着一个个游牧族群的兴衰起落。从遥远的斯基泰人到不可一世的蒙古人,再到后来的鞑靼人,黑海北岸作为欧亚草原的重要一环,既见证了铁马金戈的游牧传说,也目睹了群星博弈的“春秋战国”,既品阅过克里米亚的光辉岁月,也送走了居家远迁的旷世悲歌。

在这些族群中,黑海鞑靼人,无疑是其中最为浓墨重彩的一笔。

“鞑靼”一词在历史上有诸多的含义。其本来词义来自古代波斯语,是一个拟声词,泛指骑马而来的游牧民族。在中国历史上,也存在着诸多的“鞑靼”。

前蒙古帝国时期,草原上生活着“鞑靼部”(也叫塔塔尔部)。在明朝,中原将居于漠北的蒙古人分别称为鞑靼和瓦剌。

如今在俄罗斯境内,也有鞑靼斯坦共和国,而在中国境内也有塔塔尔族这一少数民族。

简单来说,广义上的鞑靼泛指居于内亚的草原游牧民族,因而蒙古人也会被西方称为鞑靼。狭义而言,“鞑靼”则是指代某个特定的族群,那就是操着鞑靼语、多以伊斯兰教为信仰的现代民族学意义上的鞑靼族。

这其中,又以克里米亚鞑靼人(也称黑海鞑靼人)、伏尔加鞑靼人、喀山鞑靼人和西伯利亚鞑靼人最为知名。

从1206年到1337年,蒙古人进行了多次西征。身居中亚的库曼人和钦察人,成为了较早被蒙古帝国征服的对象。被征服的族群也在随后跟随蒙古人一起进行了西征。

1243年,成吉思汗长子术赤的后代拔都,击溃了基辅罗斯政权,并且获得了对于克里米亚在内的黑海北岸的统治,建立了囊括今天俄罗斯和乌克兰部分地区的钦察汗国,也叫金帐汗国。

作为少数民族统治者的蒙古人、作为其仆从的占人口多数的库曼人和钦察人,以及克里米亚半岛的其他原住民,就此生活在了同一个蒙古帝国的统治下,并且最终在伊斯兰化的进程中,形成了现代民族学意义上的克里米亚鞑靼人。

拔都汗的兄弟秃花帖木儿是克里米亚地区最早的正式统治者,其后人哈吉·格莱泽建立了克里米亚汗国。

一部黑海鞑靼人历史,也是一段东斯拉夫史。

广义上的鞑靼泛指居于内亚的草原游牧民族,因而蒙古人也会被西方称为鞑靼。

秃花帖木儿

黑海鞑靼人的先民们,追随着祖先摧毁了基辅罗斯的斯拉夫秩序,将斯拉夫人逼入了遥远的莫斯科。多年以后,黑海鞑靼人又联合莫斯科公国摧毁了自己的宗主国金帐汗国,并且书写了属于自己的黄金岁月。

“火焰在河岸边燃烧,鞑靼人在分配他们的俘虏,我们的村子被烧了,所有的财产被洗劫了,老妈妈被杀了,我的心上人被俘虏了。”乌克兰人这样诉说着那段惨痛的奴隶贸易史。

而屡屡贩卖乌克兰奴隶的,则是黑海鞑靼人。

在东方,他们臣服于奥斯曼土耳其帝国,成为了伊斯兰世界“对抗”基督教世界的桥头堡,并且和东欧诸国上演了一出出合纵连横的历史好戏。他们时而与旧时的盟友莫斯科公国为敌,时而又和波兰—立陶宛王国进行对抗。无论他们的对手是谁,他们的目标只有一个—战利品,更确切地说:奴隶。

一次次的抢掠,让克里米亚汗国挣得盆满钵满。奴隶贸易既丰盈了汗国内诸多领主的钱包,也维系了鞑靼统治阶层安逸的生活。通过收买在波兰—立陶宛抵抗鞑靼人前线的哥萨克武装,扩大贩卖乌克兰奴隶,成为了克里米亚汗国的支柱产业。

对于克里米亚鞑靼人来讲,其生活方式依然沿袭着草原上的诸多痕迹,如袭用《成吉思汗法典》,武士进行义务性的出征,奴隶是属于领主的私人财富。

由于克里米亚半岛的战略位置,黑海鞑靼人直到1990年才被允许返回故土。

身穿傳统服装的克里米亚鞑靼人

这场奴隶贸易的根源,除了对于财富的追逐,更多的还是基于黑海这一“游牧农耕交错带”的文明冲突。

不得不承认,在很长一段时间内,草原文明一度不落下风,克里米亚的骑兵在欧洲正如当年的阿提拉和铁木真那样,让欧洲人不寒而栗。

他们的骑兵曾经血洗莫斯科,他们的战绩令其新的宗主国奥斯曼土耳其帝国也不得不对其有所防范。

乌克兰哥萨克领袖赫梅尔尼茨基(Bogdam Khmelnitsky),曾希望联合黑海鞑靼人解放乌克兰。然而,习惯于纵横捭阖的鞑靼人,担心哥萨克人做大做强,选择了加入波兰—立陶宛的阵营。这也促使哥萨克人最终投向了俄罗斯。

风云变幻的19–20世纪,见证了世界新格局的形成。作为历史上最后一个有着蒙古帝国法统的汗国,克里米亚汗国的草原文明走向衰微;作为一个曾经不可一世的民族,黑海鞑靼人开始了流亡的艰辛岁月。

黑海鞑靼人的克里米亚汗国,扼守着欧亚十字路口,历来是兵家必争之地。

伴随着宗主国奥斯曼帝国的衰微、国内的饥荒和霍乱,以及整个世界现代化的潮流,昔日风驰电掣的克里米亚骑兵,日渐在老对手俄国的强大中走向衰落。

1783年汗国覆灭,末代大汗赛音·吉雷(Şahin Giray)在归附强敌后,依然难逃在爱琴海的小岛上被土耳其人斩首的命运。

被迫脱离奥斯曼土耳其帝国的保护,黑海鞑靼人和俄国签订停战和约,后来又被俄国撕毁和约。

在沙俄帝国女强人叶卡捷琳娜二世的带领下,昔日金碧辉煌的巴赫奇萨赖汗宫被熊熊烈火吞没。在“克里米亚不要鞑靼人”的口號中,克里米亚成为了俄罗斯帝国一部分。

即使沦为帝国的子民,鞑靼人仍在帝国内部受到强烈的排斥。他们或是在故土饱受歧视与欺压,或是迁徙到了东侧的奥斯曼土耳其帝国。

1917年,俄罗斯帝国覆灭,黑海鞑靼人看到了复国的曙光。他们召开了库里台大会,在成吉思汗的苏鲁锭徽章下,怀揣着对未来的憧憬、对文明的渴望、对故土的热忱,他们成立了克里米亚人民共和国。

然而,新的幻想宛如这一古老民族的落日余晖。随着苏联军队的介入,截至1920年,克里米亚正式被纳入苏联,成为了所谓的第一个苏联加盟共和国。

对于黑海鞑靼人来说,他们再次失去了自己的祖国。

在失去了自己的祖国之后,黑海鞑靼人的灾难才刚刚来临。

乌克兰大饥荒、二战时纳粹的狂轰滥炸,让无数克里米亚鞑靼人丧失性命,然而更为悲情的还在后面。

2015年,克里米亚半岛的鞑靼人

1944年5月18日到5月20日,斯大林以“战争期间勾结纳粹”为由,将几乎所有的黑海鞑靼人推上火车,将他们送到了遥远的乌兹别克斯坦、寒冷的西伯利亚,以及其他遥远的苏联加盟国。

讽刺的是,被流放的克里米亚鞑靼人中,不乏诸多反法西斯战争英雄,比如在西南方面军表现出色的黑海鞑靼人将领赛内比·阿德杜拉马诺夫(Seitnebi Abduramanov)。

在这场史诗级的民族大迁徙中,数以十万计的黑海鞑靼人死于流放途中。

由于克里米亚半岛的战略位置,黑海鞑靼人直到1990年才被允许返回故土。

2016年斯德哥尔摩举行欧洲电视网歌唱大赛,乌克兰歌手Jamala以一曲《1944》夺得冠军。这首歌曲的历史背景就是当年的民族大迁徙。冠军歌手Jamala的父亲是黑海鞑靼人,母亲则是亚美尼亚人。

受到苏联民族政策的影响,Jamala出生于吉尔吉斯斯坦的奥什。随着苏联解体,她才得以回到故土克里米亚,最终来到乌克兰发展自己的演唱事业。

当视角转向2014年的克里米亚危机之时,除了大国之间的博弈,居于其中的黑海鞑靼人理应获得来自世界的更多关注。

如今,在包括克里米亚在内的乌克兰全境,共生活着超过7万名鞑靼人。他们以黑海鞑靼人为主,在亚速海和黑海之间,在辽阔的草原和金黄色的田野之间,传唱着爱恨交织的历史之歌。

他们远道而来,来自东方;他们定居于此,游猎四方;他们建国兴邦,不可一世;他们国破家亡,流落他乡。

他们是哒哒的马蹄,带来悲伤的故事。

他们是黑海的鞑靼,有着爱恨的交织。

责任编辑何任远 hry@nfcmag.com