论中国新主流网络电影的价值表达

张智华 王义仁

近年来,随着新时代中国特色社会主义文化建设的强力推进,新主流网络电影异军突起并成为网络影视的创作热点,涌现出一批聚焦革命历史、展现时代精神、弘扬主流文化的网络电影。新主流网络电影立足于网络媒介的特性,以用户思维进行内容生产,以受众需求进行艺术创新,以“认同”“共情”“共识”为基础构建价值表达机制,对其价值内核进行影像书写,增强了意识形态话语的有效输出,开辟了主流价值观新的传播渠道,引领着网络电影的发展方向。

伴随着新媒体的快速发展与互联网用户数量的不断增长,网络电影、网络剧、网络短视频成为全球文化传播的渠道。美国Netflix公司投资2亿美元的网络电影《爱尔兰人》打破了网络影视行业的“天花板”,投资规模超过了很多院线电影;美国Disney平台打造的网络电影《花木兰》登陆国内院线进行放映;阿方索·卡隆制作的网络电影《罗马》斩获了奥斯卡最佳外语片、最佳导演和最佳摄影三项大奖。相较之下,中国网络电影的发展在经历了前期“野蛮生长”“减量提质”等阶段后,于2021年、2022年呈现出“精品化”的发展态势,涌现出多部优秀的头部作品。虽然中国的网络电影题材多样、类型丰富、市场发展较快,但目前为止尚未出现一部现象级且具有国际传播力的网络电影作品。

当下,新主流题材逐渐成为网络影视的创作热点,一批新主流网络电影掀起了叫好又叫座的观影热潮。作为中国第一部展现扶贫攻坚内容的网络电影,截止2019年10月,《毛驴上树》(2019)票房已经超过千万元,有将近40万名网友进行评价,平台评分稳定在8.4分①;《浴血无名川》(2021)凭借着满满的诚意与过硬的品质荣获了第七届中国网络视频学院奖最佳网络电影奖,成为网络战争电影标杆之作之一②;军事题材网络电影《排爆手》仅首播三小时,就冲到了当月飙升榜的第一,各项指数远超一众电影,成为新晋票房黑马。③新主流网络电影为主流价值观开辟了新的网络传播渠道,促进了多种文化形态的融合,并且在价值取向与价值表达的层面有了进一步的发展与延伸。

新主流网络电影的发展和兴起,以其价值的先进性、文化的包容性与传播的便捷性,面向最廣泛、最主流的受众群体,立志打造出“跨国别”“跨文化”“跨媒介”的优质网络电影,以此向世界讲好中国故事,传播中国优秀文化,传递中国主流价值观。

一、“新主流网络电影”的内涵与外延

中国主流价值观电影经历了从“主旋律电影”的概念界定,到“主流电影”的统一称谓,再到进入当下“新主流电影”的认知发展过程。“主旋律电影”的概念通常被认为是出自曾任国家广电部电影局局长滕进贤先生所提出的“坚持主旋律,提倡多样化”的倡议,主旋律的内核在于推进主流价值观在电影艺术中的传播。[1]“主流电影”则是在主旋律电影的基础上提出来的。

中国电影适应着时代变化与社会变迁带来的转型,在创作层面调整了单一、固化的叙事模式,放弃了刻板的说教式的意识形态话语,主动地贴近受众的审美体验,激发观众的多样化想象,从而促使电影创作进入了多元化的发展道路。“新主流电影”的历史变迁和概念认知是主流电影在认知基础上的一次升格。随着主旋律电影创作时代的逐渐远去,新主流首肯多元化创作,融入了商业电影的类型叙事与艺术电影的影像技法,使其以新主流的姿态和面貌形成了多元化的类型聚合与多样化的创作集群,将主流电影创作拓展至更为开放的世界环境之中。学者陆晓芳认为:“在中国电影的文化谱系中,新主流电影是极具个性魅力和文化价值的艺术类型。”[2]

面对日新月异的技术革命和日趋变化的审美标准,在互联网语境下的网络电影发展规模急速扩大,年轻化的消费群体和市场份额呈现几何式增长。网络电影作为意识形态的重要载体与影响青少年的重要文化形式,成为弘扬社会主流价值观与正向价值理念的场域所在。而主流价值观与网络电影的融合,催生出“新主流网络电影”这一新兴题材。无论是多样化的艺术表达,还是多元化的题材融合,以及面向受众的创作原则,可以说“新主流网络电影”是继承于“新主流电影”发展而来的,具有银幕电影承接性所秉持的艺术创新与主流价值理念。而“新主流网络电影”之所以“新”是因为它立足于网络媒介的特性,以用户思维进行内容生产,以受众需求进行艺术创新,展现出以“人民性”为出发点的创作逻辑;聚焦于人民群众的实践奋斗历程,注重个体化的内心表达,挖掘普通人在时代背景下的个体价值,深化了“以人民为中心”的创作导向实践。“新主流网络电影”已成为建构中国形象、讲好中国故事的重要媒介。

基于此,论述新主流网络电影的内涵,可以从广义和狭义上进行厘清。笔者认为,在广义上,新主流网络电影是指符合新时代社会主义主流价值观的电影作品。一切弘扬真善美、体现时代精神、弘扬主流文化、展现时代正能量的网络电影都属于这一范畴,例如军事题材作品《黑狐之绝地营救》(2022)、《排爆手》(2022)、《狙击英雄》(2022)等;根据真实犯罪案件改编的作品《重装战警》(2022)、《小站警察》(2021)等;现实题材作品《中国飞侠》(2020)、《硬汉枪神》(2021)等;历史题材作品《功夫宗师霍元甲》(2020)、《大汉十三将2:烽火边城》等;狭义上则指具有特殊的时代背景,描述重大事件进程,带有鲜明政治倾向与意识形态的电影。例如国家参与指导或直接命题,面向重大事件进程、重要时间节点或重要政策推进的献礼式网络电影《大地震》(2019)、《浴血无名川》(2021)、《毛驴上树》(2019)等。

(一)新媒体话语下新主流网络电影的特征

新媒体中的数据库逻辑与数字技术对网络艺术创作产生了重大的影响,倒逼创作者依据数据化的材料,非线性的组合方式来“更改”作品由内而外的文化形态与创作逻辑。这种新媒体话语的力量,逐渐成为了一种显著的美学标准。

从新媒体的特性分析,新主流题材与网络电影的融合,创新性地推动了题材类型的多元化发展与多种文化形式的融合:第一,网络电影相较于银幕电影具有时长短、成本低的优势,可以将内容创新落实在互联网快捷的传播力与互动性方面,使得新主流网络电影能够快速地聚焦社会热点,开拓贴近民生的现实题材,完成普通百姓与时代互动的共情书写,以传递时代精神。例如《中国飞侠》是基于外卖小哥救人的真实事件而改编的,《我来自北京之过年好》(2020)是根据真实扶贫案例改编的;第二,新媒体能够捕捉受众的新变化、审美体验的新趋势,形成链条式的传播影响力。例如网络电影《硬汉枪神》中游戏化的叙事视角与具有沉浸感的审美体验,激发了观众的游戏情结,易于传播的青年文化元素借助短视频、微博等新媒体平台迅速发酵,能够持续为影片制造热度,形成传播链条;第三,新媒体带来了一种有别于传统,具有青年文化特性的叙事趣味,逐渐成为新主流网络电影的灵感来源。例如战争电影《浴血无名川》中明快而有力的主题表达,轻快而灵动的叙事风格,平民化、青春化的人物设置,展现了宏大历史背景下平凡人的生活与战斗。这些特征满足了青年受众的审美体验,契合了其审美心理,完成了青年的自我身份认同与主流价值观念的隐性传播。

新主流与网络电影的结合催生出了多种可能性,其中类型题材的创新与审美体验的融合形成了内容的新鲜感,既增添了网络电影的内涵、新主流的活力,又在一定程度上减弱了网络电影的浮躁感。可以说,新主流网络电影是主流价值观在互联网语境下,面向青年受众开辟的新型传播渠道,引导了正能量的价值意义,推动着青年向主流文化靠拢。

(二)年轻受众促进新主流网络电影的多元价值取向

新主流这一特殊题材呼应着社会发展的转型与民众心理结构的变迁,因为其本身具有广泛的文化包容性与时代进步性,所以受众会对这一题材抱有更开放的心理期待与审美兴趣。再者,网络电影的受众群体是网络时代下的年轻人,结合网络新生代的审美趣味与青年文化的追求,新主流網络电影在吸收不同题材类型与多种文化元素的基础上进行了差异化、多角度的创作。如《草原上的萨日朗》(2021)、《毛驴上树》(2019)、《春来怒江》(2020)、《我们的新生活》(2021)、《我来自北京之过年好》(2020)等影片聚焦于边疆风云、脱贫攻坚、全面建设小康社会等新时代主题;《功夫宗师霍元甲》(2020)、《大汉十三将之烽火边城》(2019)等历史题材电影在叙事中切取个体化的生活视角与关系连接,在个体视角中展现了群体式的民族文化与家国情怀;战争题材《浴血无名川》(2021)在讲述抗美援朝战争时结合了多种青年文化元素,塑造了个体化、平民化的英雄形象,展现了年轻人的家国情怀;军事题材《排爆手》(2022)采用了动作片与犯罪片的叙事策略,塑造出具有人性深度的主人公,展现了“人性救赎”的心理路程。

可以说,新主流网络电影作为发展势头正劲的一种特殊题材,其多元化的类型创新与年轻化的叙事风格,代表着年轻受众的新变化与审美兴趣的新趋势。新主流网络电影在不断探索和创新的过程中,逐渐形成了以青年文化为主的多元价值取向。

二、新主流网络电影价值表达分析

(一)修辞转向:由“说服”到“认同”的英雄价值表达

1.建构立体化、平民化、青春化的英雄形象

英雄人物的诞生与英雄行为的产生一直是主旋律电影关注且表现的内容。伴随着主旋律电影到新主流电影的过渡与转化,新主流网络电影在继承两者价值内核的基础上,改变了原有的关于英雄人物形象塑造的修辞方式,实现了从“说服”到“认同”的修辞策略转向。无论是处在和平年代或是战争历史中的英雄人物,都逐渐抛弃了模式化、脸谱化的塑造方式,具有丰满的性格特征与充分的行为动机,成为个体化、平民化、青春化的英雄形象,拉近了观众与英雄人物之间的关系与距离,强化了对英雄个体价值的认同,形成了时代背景下平民英雄的价值取向。

电影《排爆手》(2022)中人物形象的塑造与行为动机的设计比较成功,开篇即介绍了主人公陆阳在一次行动中失去了自己最好的兄弟,致使他蒙上了一层心理阴影,对兄弟的愧疚感,使他此后每次在排爆行动中都将自己放置在最危险的地方。电影通过主人公内化的心理路径引导其行为的改变,在拉近观众与人物心理距离的同时,利用“同情认同”①[3]的修辞手法,不断地在难度系数与危险系数升级的排爆场景中注入情感动机与行为变化,使观众与主人公站在同一立场上,强化情感关联。例如在影片最后的排爆行动中,陆阳在医院的分娩室旁拆解炸弹,为了安慰孕妇与医生,他脱下了防爆服独自面对威力巨大的炸弹。这其中不仅有生死无惧的武警精神,同时也有主人公“向死而生”的心理历程。当排爆成功的一瞬间,孕妇顺利分娩后孩子呱呱乱叫的声音出现时,也预示着主人公的内心终于得以“重生”。这时,观众的“同情情绪”会在层层累积之后得以爆发,并随着主人公体验了一次极致的人性救赎之旅。在慢慢冷静之后,观众会从情感层面的“同情”转化为精神层面的“认同”,主流价值观的传播效果也因此加强。电影中立体化的英雄人物形象塑造是将观众“引”向其价值内核并达成“认同”效果的重要因素。

在新主流网络电影以“认同”为创作基础的修辞策略中,更加要求其能够平等地与观众对话。源于生活的艺术创造不仅记载着历史的探索前行,也见证着当下的悄然嬗变。《中国飞侠》根据现实外卖小哥救人的事件而改编,以现实重现的方式,与观众的社会经验产生关联,将热点的新闻事件转化为具体可感的视听画面,从而引发受众的情感共振,形成互动关系。电影聚焦于生活中常见的服务人群,讲述了一个普通的外卖小哥为了给女儿治病在北京打拼的故事。电影中,外卖员李安全每次的落难表现可以用新修辞学的视角进行认同效果的分析,主人公每一次遭受的挫败都运用了“同情认同”的修辞手法。全知视角的观众会将主人公逐渐落魄的生活境遇与每次他挺身而出却换来更沉重打击的事实相结合,进而对主人公产生同情的心理,这种心理会随着剧情的发展逐渐累积,为后面观看每一次的见义勇为行为增加了心理砝码,期待人物做出释放观众情绪的改变行为。而在接连的打击下,李安全最终还是毅然地选择挺身而出,这一次也终于换来了媒体的关注与社会的帮助,救助了病重的女儿。观众的同情情绪也在叙事中转化成了对其英雄行为的认同。这种认同首先来源于对其平民化的人物形象与真实的人物性格的认同,进而是对其英雄行为的认同,并最终转化为对时代精神、草根精神的认同。电影《中国飞侠》以鲜活、真实、可感的人物性格塑造了草根式的英雄人物,关注普通人之间的温情冷暖,发掘来自民间的真实力量,生动展现了当代百姓的生活境况,书写了小人物的大情怀,实现了“人民性”与“英雄性”的高度辩证统一。

抗美援朝题材电影《浴血无名川》不仅是以微观视角对一场战役的真实还原,还承载了国家荣耀与血火记忆。那些在历史长河中只留下匆匆脚印的年轻战士,没有人知道他们的名字,只知道“一寸山河一寸血”的无名川曾经是他们战斗和生活的地方。电影本着“人民群众是历史的创造者”[4]这一真理建构了整部电影的叙事主体,通过杜川与娃娃的微观视点与个体叙事,为观众提供了管窥历史的不同侧面。影片整体简化了宏观的战争前景与政治背景,将视线缩小至局部战场上的短兵相接,对于英雄人物的挖掘不再拘泥于“大人物”,而是持续地关注“小人物”,展现那些不为人知的平民英雄。电影塑造了一群不到30岁的草根青年形象,以个性化的话语表达与热血式的行为状态,彰显出年轻人的理想信念与励志能量。电影在塑造英雄人物时同样使用了“同情认同”的修辞方式。例如每一个无名英雄,他们都具有一个最显著的特征,就是平凡人的理想与希望。虽然身陷残酷的战场,但他们都对未来的生活充满向往。“打赢仗一起回家!”是他们共同的信念支撑。温暖柔情的理想追求和人文关怀赋予了他们草根式的人性光辉,引发了受众的情感共鸣。而残酷战场与温暖人性之间的对立,也将他们平凡内心中的英雄本色激发了出来。恩格斯曾说过:“枪是不会自己射击的,需要有勇敢的心和强有力的手去使用它们”[5]。电影通过对草根英雄的行为展现,刻画了从中国人民底层喷薄而出的精气神,彰显了中国人民团结互助的集体主义精神,民族凝聚力的提升势必将增强本民族的向心力。所以,草根英雄的群像刻画与精神展示,是对中国“钢少气多”的生动诠释,也是对中国以“钢少气多”力克美帝“钢多气少”,以弱胜强,以少胜多的战争胜利原因的深刻总结。

“‘大时代与‘小人物,在看似不成比例的叙事系统中,恰恰可能由于其内涵与形态上的巨大反差,而产生特别的叙事效果。”[6]电影对于“小人物”的叙事和对“小人物”集体力量的展现,深入每一位战士的生命,贴近了每一个中国人的内心。这是影片对于“人民性”内涵表达的具体挖掘,也是网络电影私人叙事与历史宏观叙事的有机统一,将“小人物”的历史情怀与个体价值相结合,塑造出了历史与现实交汇点的平民英雄,完善了革命历史进程中个体价值的参与感与在场感。这种价值取向的表达契合了网络受众的审美体验,获得了不同时代语境下的情感认同,加强了主流价值观的传播效果。

2.英雄主体作为普通人的情感表达

美国学者曼纽尔·卡斯特提出:“认同是人们获得其生活意义和经验的来源。”[7]英雄主体的真实感与认同感对于观众来说是非常重要的,否则单一刻板的英雄形象往往无法充分地调动起观众对于电影文本解读与主题内涵深化的主动性与互动性,导致主流价值观在观众内部的传导路径受到阻碍,传播效果大打折扣,甚至过于刻板的人物形象会引起受众的质疑与逆反心理。所以,将普通人的情感引入英雄主体是引发观众共鸣行之有效的方式。这不仅会拉近英雄人物与观众之间的距离,加强代入感与认同感,而且会通过真实可感的人物形象将观众“引”向其电影承载的价值内核,完成意识形态的传播与教化。

电影《排爆手》讲述了排爆手面对边境毒贩不断制造的炸弹威胁,与敌人展开生死较量的英雄事迹。电影开场讲述了主人公陆阳在一次行动中失去了自己最好的兄弟徐明。此次事件给陆阳蒙上了一层心理阴影,巨大的心理压力造成了他孤僻的性格与独特的行为方式。在接下来的排爆过程中,他孤注一掷的排爆手法多次将自己放置在危险的边缘,这其中既参杂了主人公报仇的决心也有对死去兄弟的愧疚,同时也表現出一名排爆军人无私的奉献精神。此处的“感情用事”非但不会影响人物的正面形象,反而使这个人物在犹豫和痛苦之间展现出丰富饱满的人性。而主人公再次与死去兄弟的未婚妻见面时,一次次的合作关系也使这个孤僻的人逐渐开始寻求与他人的合作互助,最终在合力抓捕毒贩坤康后,完成了自己的救赎。影片在英雄人物的身上注入了普通人的情感与思想,丰富了人性的深度,展现了主人公外在与内在双重递进的成长历程,令人动容。影片《浴血无名川》塑造了一群具有烟火气息与青春气息的成长主体,其作为战争片是对传统银幕电影中刻板化、模式化的英雄人物形象的消解和对现代青年受众审美经验的情感观照。在战场上,他们是一群拥有钢铁意志的年轻抗美援朝英雄。在战场下,他们有各自的理想追求与生活信念,例如娃娃的理想是当一名数学老师,从事教育;徐明德希望在战争结束后开一家杂货店;李青渴望回归家庭生活;魏八则想回到家乡开一家面馆。面对绝境,他们身上显现出了不屈的斗志与顽强的精神。同时,他们拥有年轻人的聪明才智与乐观精神,例如娃娃通过数学,自制了火炮观测器,与狙击手杜川进行战术配合;徐明德“财迷”的性格,对于物资与武器非常重视,与魏八形成组合,在夜里偷运敌方的装备;李青作为军中的队医,在战场上及时地救助伤员,抚慰大家情绪。面对窘迫的生存环境与物质条件,他们互相支撑、互相扶持。杜川对于娃娃形成了父子般的感情联系,在战场上互相照顾,互相配合,在战场下畅聊理想,传授技能;徐明德是魏八的老叔,两人互开玩笑相互调侃,却在命悬一线的关头互相挺身相救,双双阵亡。

在影片中,每一个英雄身上都散发着理想主义与自我意识的青春气息,他们经历了恐惧、迷茫、犹豫,却最终选择牺牲。正是因为在战争背景下,电影给予英雄人物以普通人的情感思想,用质朴的情感驱动着英雄行为的产生,使得英雄行为具有超越普遍人性的力量展示,证明了平凡与质朴也可以孕育出伟大与崇高。这种年轻化、平民化的人物形象会在潜移默化中成为当下年轻人的心理样本,促使他们在现实生活中找寻具有认同感的价值坐标,承担起年轻一代的责任感与使命感。

(二)符号系统叠加:由“共情”到“共识”的主流价值表达

1.弘扬以爱国主义为核心的民族精神

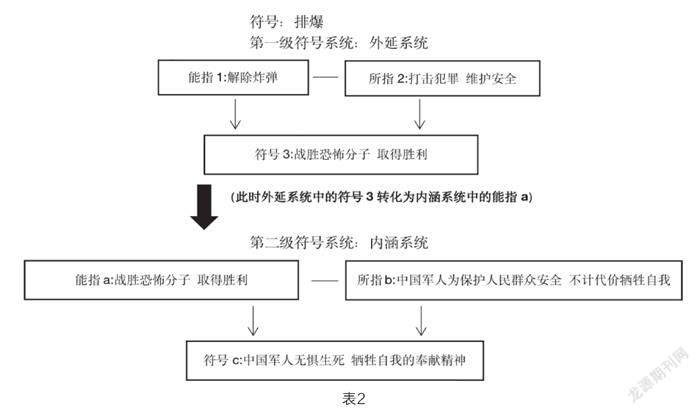

法国作家罗兰·巴特的符号学二级意指系统表明,符号由能指与所指组成。[8]在符号系统中,能指和所指形成符号的第一层,汇聚成符号意义,而这个符号意义又成为了第二层符号系统中的能指部分,延伸出所指,进而发展出第二符号的内涵意义,所以二级意指系统的含义由两个符号系统叠加组成。

如表1所示,1是能指,2是所指,它们构成了符号3,即符号的第一层系统(外延系统)。符号3成为符号的第二层系统(内涵系统)中的能指a,能指a也叫作直接意指或者外延意义,它和所指b构成了符号c,所指b也叫作含蓄意指或者内涵意义。罗兰·巴特把符号c形成的过程叫作神话系统。因此,本文运用罗兰·巴特的“神话理论”即“内涵理论”可以对新主流网络电影在使用新的修辞策略后产生的内涵意义作进一步的分析,探讨其主流的意识形态话语是如何构建的。

首先,每一个带有意识形态的符号都是由两个相互联系的符号系统叠加而成的,即最终的符号系统(内涵系统)是建立在已有的符号系统(外延系统)之上的。新主流网络电影对其价值内核的输出则是一个相对复杂的“内涵系统”,对观众的引导需要从“外延系统”过渡到“内涵系统”,经历其“外延系统”中直接意指的跨越,才得以输出电影的价值内核,完成主流价值观的传播。例如电影《中国飞侠》可以简单地概括为“外卖员李安全在北京为了给女儿治病而奋斗”的故事;《排爆手》也可以概括为“排爆手与敌人展开生死较量”的故事;《毛驴上树》可以理解为“第一书记帮助二贵脱贫”的故事。但这种解读仅仅是二级复杂符号系统中的第一层内涵意义,而将内涵意义进行横向跨越,需要观众调动理性思维和情感经验与社会文化背景相结合进行分析与体会。可见,影像文本的真正所指并不是简单的“见义勇为”“排爆”与“脱贫”。

例如《排爆手》中第一符号系统(见表2)中的能指1是解除炸弹,所指2则是打击犯罪,维护安全,符号3则引导出战胜恐怖分子,最终取得胜利;而在第二符号系统中,符号3变为能指a,所指b则转化为中国军人为保护人民群众的安全而不计代价勇于牺牲,最终第二系统的符号c释义为中国军人无惧生死,牺牲自我的奉献精神(如表2所示)。由此推论,《中国飞侠》中的“见义勇为”转化为了一种昂扬向上的生活态度与不断进取的时代精神。又如《毛驴上树》中的“扶贫”转化为中国共产党引领群众开拓创新,精准务实的攻坚精神。影片通过内涵系统的转化,在其中生成意识形态。符号系统的叠加赋予了观众自主解读电影文本的权利,拓宽了新主流网络电影的释义空间,形成了双向度的输出意义表达,充分调动了观众解读电影文本的积极性,在潜移默化中完成了从“共情”到“共识”的主流价值观传播与意识形态教化。

2.强调以家国情怀为核心的优秀传统文化

中华优秀传统文化赋予了民众充分的文化自信与民族自信,其中儒家文化中的“仁义礼智信”成为新主流网络电影获取精神养料的源泉之一。[9]《中国飞侠》其中融入了守信、义气、仁爱的价值观念,外卖员李安全为了按时按点地将货物送达,将路线规划铭记于心,运输时间精确到秒,努力提升服务质量。这是出于职业素养与自我要求的“守信”。而他帮助朋友与流氓打架、出手相救路边被打的女人、房顶上救下小女孩,这些行为则是出于自身性格的“义气”。影片中还有很多有趣的配角,例如胡同里的北京大爷、外卖部的经理、居民楼的女主人都是在看到主人公窘迫的境遇后伸出了援助之手,表现出“仁爱”的价值观念。影片《浴血无名川》中的义也展现得淋漓尽致。影片开头介绍了志愿军三排的任务就是接回困在战争前线的侦察排,尽量减少人员的伤亡。而当他们汇合时,侦察排的排长却不愿意撤回,因为他知道如果不将敌军的炮营摧毁,就会导致更多兄弟的伤亡。他的重情义也换来了战友对他的尊重与支持。在最后的生死瞬间,排长杜川把自己的生命当作“第三颗子弹”,为娃娃和队医争取了生的希望和呼叫救援的时间,最终用生命践行了仁义信念。

中国人对“仁义礼智信”的追求与认同根植于延绵不绝的民族血脉中。新主流网络电影以优秀的传统文化、民族精神作为叙事母题,以国家发展、时代进步作为叙事框架,弘扬了中华民族向善向美的民族文化,突出了家国情怀的主流价值导向。

结语:新主流网络电影叙事结构表达的反思

商业逻辑下类型题材与文化元素的探索融合,政策导向下形成的主流价值新型传播渠道,赋予了新主流网络电影更多面向的价值取向,成为中国网络电影中最受关注的题材板块。虽然目前上映的一些国产网络电影获得了较高的评价,满足了受众与时俱进的审美需求,但在价值表现与价值传递方面还存在一些问题与提升空间。其中叙事结构的简单化影响了价值表现的传导力与感染力。

新媒体赋予了新主流电影游戏化的美学特征与亚文化的审美倾向,因此叙事结构遵循了类型化、商业化的创作规律,形成了快节奏、强刺激的游戏化叙事模式。这种极力迎合年轻观众的游戏化叙事结构导致了简单、固化、僵硬的创作流程,例如电影《中国飞侠》《排爆手》,对于人物形象的塑造与主题的表达都选择通过游戏化的方式来完成叙事,具体表现为由小到大、由少变多、由简单到复杂的通关形式。创作者将创作重点过多地放在了空间元素的堆积与新奇的视听表现上,从而忽略了在事件与场景的组合中完成人物形象的深入刻画与主题意蕴的表达。例如在《排爆手》中,三次主要的排爆场景的设计递进(小木屋-大坝水库-大桥与医院)。叙事主线简化成游戏关卡,场景升级是游戏难度的提升,主人公只有全部通关才可以消灭反派。虽然游戏关卡式的叙事结构增加了故事的对抗性矛盾,将“爽感”与“网感”的媒介特性尽数显现,满足了受众游戏化的审美趋好与碎片化的观影习惯。但影片却忽略了人物形象的整体性与连贯性,虽然人物的成长起点具有可看性与可塑性,但是在一次次的场景升级中给予主人公的人性成长空间还是较少,对于人物决定性选择的心理建设不够充足。这种叙事结构的简单化导致一些受众只关注于影片闯关片段的游戏化体验与观影快感,而选择跳过或倍速掠过其他内容。这种现象可以通过观众弹幕来获知,每到一个关卡,弹幕量就会激增,“高潮来了”“这段不能跳过”“其他内容可忽略”“后面没有高能了”等诸如此类的弹幕就会集中出现。

总之,叙事结构的简单化影响了观众通过人物对电影文本进行解读与消化的积极性,阻碍了社会主义核心价值观的传递。所以如何把握新主流网络电影的叙事结构与价值观表达之间的平衡,是新主流网络电影实践中亟待解决的重要问题。

①人民网. 网络电影《毛驴上树》获好评[EB/OL].(2019-10-18)https://baijiahao.baidu.com/s?id=1647702427358772557&wfr=spider&for=pc.

②第七届中国网络视频学院奖|《浴血无名川》荣获最佳网络电影奖[EB/OL].(2022-08-24)https://www.yangtse.com/zncontent/2431166.html.

③才播3小时,就冲到榜单第一,刘烨《排爆手》选对了剧本抽中王炸[EB/OL].(2022-07-30)https://baijiahao.baidu.com/s?id=1739762328538726332&wfr=spider&for=pc.

①“同情认同”(sympathetic identification),“是指将自己投入一个陌生自我的审美情感”。“觀众或读者可以在一种不完美的、较为寻常的主人公身上找到他们自己可能有的种种特征,因而把主人公视为具有与自己同样的‘素质而与他休戚相关。”

参考文献:

[1]突出主旋律 坚持多样化——电影创作的广阔道路[ J ].当代电影,1991:10-12.

[2]陆晓芳.时代语境·媒介场域——中国新主流电影文化实践的双维审视[ J ].华中师范大学学报:人文社会科学版,2020(06):114-121.

[3][7]陈晓云.近年来国产影片中历史记忆的伦理表达[ J ].中国文艺评论,2020(12):36-43.

[4][美]肯尼斯·博克等.当代西方修辞学:演讲与话语批评[M].常昌富,顾宝桐,译,北京:中国社会科学出版社,1998.

[5]马克思恩格斯全集(第2卷)[M].北京:人民出版社,1957.

[6]马克思恩格斯文集(第8卷)[M].北京:人民出版社,2009:29.

[8][美]曼纽尔·卡斯特.认同的力量[M].曹荣湘,译.南京:江苏人民出版社,2001:184.

[9]罗兰·巴尔特.符号学原理 [M].李幼蒸,译.北京:中国人民大学出版社,2008.

【作者简介】 张智华,男,安徽合肥人,北京师范大学艺术与传媒学院教授,博士生导师,网络影视研究中心主任,中国高校影视学会网络视听专业委员会副主任、副理事长,主要从事网络影视方面的研究;王义仁,男,河北保定人,北京师范大学艺术与传媒学院博士生,主要从事网络影视方面的研究。

【基金项目】 本文系国家社会科学基金艺术学重大项目“中国网络电影、网络剧、网络节目研究”(批准号:17ZD02)阶段性成果之一。