雾霾风险视域下健康城市形象研究

——基于结构方程模型的测量

唐 勇,何 莉,梁 越

(成都理工大学 旅游与城乡规划学院,成都610059)

一、问题提出

近年来,我国一些大城市空气污染事件频发,严重影响城市居住环境和人体健康,成为制约健康城市发展的关键性环境问题[1-3]。针对雾霾污染与健康城市建设之间的突出矛盾,中国政府积极响应世界卫生组织“健康城市计划”(Healthy Cities Program),以《“健康中国2030”规划纲要》为引领,达成了《健康城市上海共识》,全国首批38 个健康城市试点市雾霾治理初见成效[4-6]。C 市于2016年入选全国首批“健康城市”试点市,且在2018年度所在省份健康城市建设中排名第一位,但却遗憾地落选了健康城市建设示范市名单[7-8]。受静风频率高、扩散条件差、逆温常见、秋冬季降水量低、臭氧污染等不利气象条件的综合影响,大气污染物极容易在盆地积累[9-11]。在此背景下,雾霾风险感知在何种程度上对健康城市形象造成负面影响,是值得深入研究的兼具理论与现实意义的重要基础性科学问题[12-15]。

雾霾风险视域下健康城市形象问题是旅游地理、医学地理和城市规划等学科共同关注的交叉领域[16-18]。从旅游地理学视角,雾霾与城市的关联性主要表现为雾霾污染对城市旅游发展的负面影响与时空分异特征及其对旅游流的空间效应[19-22]。研究发现,雾霾污染对中国入境旅游流的空间效应显著, 是制约北京等城市旅游发展质量和效益的重要时空动态关联性因素[23-24]。游客为认识雾霾风险的异质性特征及其对感知行为变量的影响过程提供了较丰富的实证案例[25-26]。例如,徐戈等发现雾霾风险感知在环境信息与应对行为以及环境满意度之间起着重要的中介变量作用[27]。北京、西安等城市的相关案例揭示了国际游客、城市居民等不同群体对雾霾风险感知与偏好、意愿、体验与应对等潜变量的认知行为关系[28-31]。例如,李静等验证了来京旅游者雾霾感知、满意度和忠诚度的认知结构关系[32]。以北京为案例的成果还包括雾霾风险感知和态度驱动下的旅游意愿和行为倾向等方面[33-34]。

近年来,有效应对雾霾等大气颗粒物污染问题是健康城市规划建设实践探索的重要着力点[35]。医学地理学关注空气质量问题对社区、街区和城市等不同尺度建成环境中居民呼吸健康的影响,这为提高城市宜居性,特别是健康城市规划建设提供了重要的科学依据[36-41]。一方面,健康城市视角下的道路体系、慢行环境、城市管制、邻里规划、滨水空间、绿地系统是城市规划学聚焦的重要领域[42-47];另一方面,生态文明视角下健康城市评价方法与指标体系构建也是重要研究内容,涉及《全国健康城市评价指标体系(2018 版)》的政策解读和评价方法的探索性研究[48-50]。其中,社区居民基于主观感知对健康城市建设的愿景及满意度评价为雾霾风险视域下健康城市形象研究提供了重要参考[51-54]。

综上,从健康城市规划建设的视角,空气质量与人体健康的关系已进入研究视野,但尚未实现雾霾风险感知与健康城市研究的充分对接。基于不同群体的主观视角,城市尺度下雾霾风险感知及其与感知行为变量的关系已较为清晰,但缺乏对雾霾风险视域下健康城市形象认知结构关系的必要探索。有鉴于此,采用结构方程模型,调查公众对雾霾风险和健康城市评价指标及理想健康城市测试项的感知特征,阐明居住(停留)时间、雾霾风险感知、健康城市评价指标与理想健康城市测试项等变量间的认知结构关系,以期为规划建设理想的健康城市提供科学依据。基于健康城市形象和雾霾风险感知测量的探索性研究[12-15],提出如下假设:H1公众对雾霾风险感知与健康城市评价态度不一;H2雾霾风险感知对健康环境的直接影响大于其对于健康社会、健康意识的效应;H3雾霾风险感知与健康城市指标均会对理想健康城市形象造成直接影响;H4健康意识与健康社会对于健康城市评价指标的贡献度显著大于健康环境;H5居住(停留)时间越长,越能够感受到雾霾所带来的风险,从而导致对健康环境做出较为负面的评价。

二、数据与方法

(一)数据来源

预调研阶段(2019年3月23日至2019年4月20日)采用“滚雪球抽样法”,通过即时聊天工具、电子邮件等方式,邀请受访对象自主填写并推荐他人填写问卷星平台网络问卷(https : //www .wjx.cn/jq/36416084.aspx)。正式调研阶段 (2019年4月5日至2019年5月26日)采用“便利抽样法”,分别于C 市中心城区的天府广场、人民公园、C 市博物馆,以及宽窄巷子、锦里、大熊猫繁育研究基地等主要景区发放纸质问卷。预调研阶段共搜集问卷289份,其中有效问卷262 份,问卷有效率90.7%;正式调研阶段发放310 份,收回有效问卷278份,问卷有效率89.7%。两阶段累计收回有效问卷540 份,有效率90.2%。

(二)问卷设计

以5 分李克特量表为度量尺度,参考雾霾风险感知和健康城市评价相关量表,特别是《全国健康城市评价指标体系(2018 版)》,设计自填式半封闭结构化问卷[26,31-32,50-54]。量表由人口学特征、健康城市评价指标、理想健康城市和雾霾风险感知四部分及一项关于健康城市建设意见的开放性问题组成。

健康城市评价指标反映了调研对象对健康城市是否达标的认知。参考《全国健康城市评价指标体系(2018 版)》健康环境、健康社会等一级指标及空气质量、健康水平等二级指标,设计空气质量好(A1)、生活饮用水质好(A2)、公共绿地多(A5)、城市健身场地多(A6)、医院数量多(A9)、居民健康知识水平高(A13)、我周围吸烟的人少(A15)等15 个测试项[50]。量表的方向或强度描述语分别是完全不同意(1)、基本不同意(2)、一般(3)、基本同意(4)、完全同意(5)。理想健康城市和雾霾风险感知这两组问题均设计为两维度测试项(Two-dimensional Pattern)。理想健康城市测试项采用“非常糟糕-非常理想”这一组相互矛盾的形容词,刻画调研对象对于C 市是否是理想健康城市的感知特征。雾霾风险感知的引导性问题是“提到C 市的雾霾,您的感受是什么? 例如,‘1’分为越来越严重;‘5’分为逐渐减轻”。人口学特征包含籍贯、性别、年龄、受教育程度、职业以及在C 市居住(停留)时间。使用克兰巴赫系数对健康城市评价指标和雾霾风险感知进行信度检验,问卷总体一致性系数分别为0.903 和0.892(a>0.5),同质稳定性好。

(三)数据处理

使用社会科学统计软件包(IBM SPSS Statistics 21.0)与阿莫斯结构方程模型软件(IBM SPSS Amos 21.0)作为定量数据分析工具。首先,运用描述性统计分析揭示人口学特征并计算雾霾风险感知、健康城市评价指标与理想健康城市测试项的均值排序。其次,采用计算变量、个案排序、选择个案等过程将540 份问卷随机分为两个部分,其中DATA1与DATA2分别包含270 份问卷。第三,基于DATA1,使用探索性因子分析探测健康城市评价指标的维度特征,运用克朗巴哈系数检验数据内部一致性。第四,采用缺失值临近点的中位数对DATA2缺失值作处理,并使用验证性因子分析检验健康城市评价指标测量模型的信效度。第五,基于研究假设将居住(停留)时间、雾霾风险感知、健康城市评价指标以及理想健康城市评价组合为结构方程模型。最后,根据拟合指数对模型进行评价,参考修正指数和临界比率对模型做出解释、验证假设。

三、研究结果

(一)样本概况

样本含不同性别、年龄段、文化程度、职业等信息,随机性强,数据可靠。调研对象半数以上来自四川省(57.2%),男性(44.3%)占比小于女性(54.6%),中青年(18~34 岁)占比超81.1%。本科及以上教育程度者超65.6%,学生(38.0%)与全职工作群体(41.1%)合并占比79.1%。在C 市学习、工作、生活等≥1年及C 市市民分别占总样本的31.1%和22.6%,游客群体占28.0%(见表1)。

表1 人口学特征

?

(二)描述性统计分析

以全部测试项的均值(m=2.998)作为分段指标,将其划分为两个分值段。“越来越严重-逐渐减轻”(m=3.16)、“非常害怕-丝毫不恐惧”(m=3.08)、“难以容忍-可以容忍”(m=3.07)这3 个测试项位于第一分值段 (5.00>m>2.998);“非常担心-不担心”(m=2.92)、“严重影响健康-对健康没有影响”(m=2.76)位于第二分值段(2.998>m≥2.76)。其中,超过40%的受访对象倾向于认为C 市雾霾逐渐减轻; 相较而言,约30%的受访对象出现负面情绪,感到非常害怕雾霾;超过40%者倾向于认为雾霾严重影响健康,即他们在对应测试项上的选择为1~2 分(见表2)。

表2 雾霾风险感知均值排序、标准差与有效百分比

超过65%的受访对象认为C 市是理想的健康城市,且该项指标的均值(m=3.73)略高于健康城市评价指标均值(m=3.562)。“公共绿地”“医院数量”“医疗水平”等7 个测试项位于第一分值段 (5.00>m>3.562);“发病率低”“健康知识” 等8 个测试项位于第二分值段(3.562>m≥2.94)。其中,“公共绿地”(m=3.95)、“医院数量”(m=3.88)、“医疗水平”(m=3.82)排名前三位,且有超过70%的受访对象选择了“基本同意”或“完全同意”的评价项。超过50%的受访对象倾向于认为 “垃圾处理”(m=3.75)、“公共厕所”(m=3.74)、“居民健康”(m=3.67)、“健身场地”(m=3.57)、“发病率低”(m=3.54)、“健康知识”(m=3.54)、“锻炼人数”(m=3.51)这7 项指标达到健康城市标准。相较而言,“食品安全”(m=3.36)、“空气质量”(m=3.26)、“吸烟人数”(m=2.94)这3 项指标的均值排名垫底。其中,35.3%的受访对象不认为“我周围吸烟的人少”;18.4%的受访对象对空气质量给出了负面评价;14.8%的受访对象对食品安全不放心。基于雾霾风险感知和理想健康城市测试项描述性统计分析结果,发现“公众对雾霾风险感知与健康城市评价态度不一”,故H1得到支持(见表3)。

表3 健康城市形象感知均值排序、标准差与有效百分比

(三)探索性因子分析

抽样适当性检验值(KMO=0.866)在0.5~1.0 之间,巴特莱特球形检验值(χ2=1096.307,df=55, p<0.001),表明适合做因子分析。采用Kaiser 标准化的正交旋转法,提取结果在5 次迭代后收敛,三个主成分因子累计解释方差比例为65.122%,数据可靠、一致性强(0.840>a>0.795)。“发病率低”(A12)、“垃圾处理”(A3)、“公共厕所”(A4)3 项因载荷低于0.6,“食品安全”(A7)因在两个主因子的载荷均较高而被删除。

第一个公因子包含“公共绿地”“健身场地”“养老设施”“医院数量”“医疗水平”“居民健康”6 个变量。健康城市通过提供充足的绿地、足量的健身活动设施和公共养老设施、有利于身心健康的工作学习和生活环境,使公众享受高效的医疗社会保障,故将其命名为“健康社会”(F1);第二个公因子在“健康知识”“锻炼人数”“吸烟人数”3 个变量上载荷较高,表现为公众对健康知识和信息的掌握程度,特别是关于健康身心的正确价值观和行为以及获得身心健康的信心,故将其命名为“健康意识”(F2);第三个公因子命名为“健康环境”(F3),涉及“空气质量”和“饮用水质”这两项与健康城市发展目标密切关联的决定性因素(见表4)。

(四)验证性因子分析

健康城市评价指标初始模型拟合不理想,临界比率大于2,且各拟合指标均不达标,故通过观察修正指数 (MI), 寻找MI 最大值, 对模型予以修正。e_1 与e_2 的MI 值最大(30.807),因此首先考虑在二者之间增加一条相关路径。重新估计模型,发现e_5 与e_6 的MI 值最大(25.829),故增加路径。

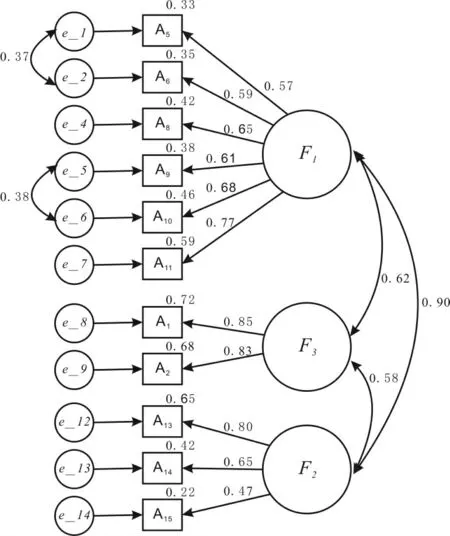

通过三轮模型估计,x2/df、RMSEA、CFI 等拟合指数均符合标准,表明模型三拟合情况较好。观测变量的标准化估计值(0.471<SRW<0.848)、平方复相关系数(0.054<SMC<0.911)能够较好地解释非观测变量(见表4,表5,图1)。

图1 测量模型估计

表4 探索性因子分析与验证性因子分析

表5 验证性因子分析模型拟合指数

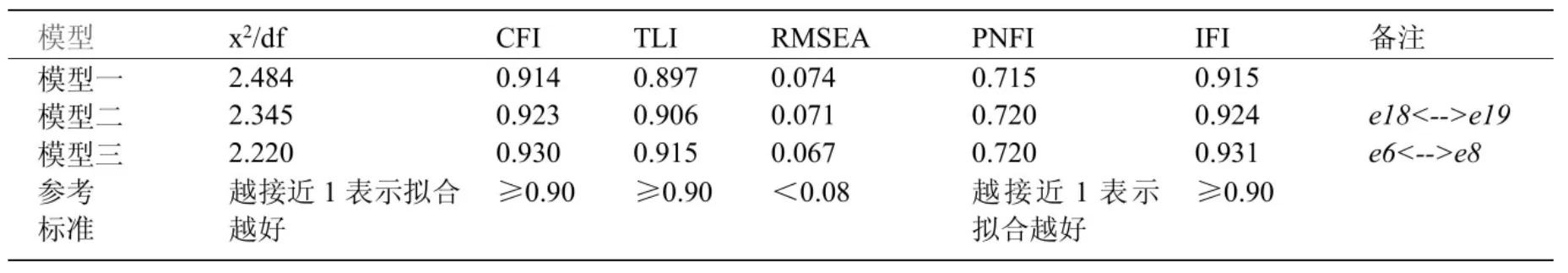

(五)结构方程模型测试

将健康城市评价指标测量模型与雾霾风险感知因子、居住(停留)时间因子组合为结构方程模型。模型共计46 个变量,含18 个观测变量,28 个非观测变量。TLI(0.897)低于标准值,RMSEA(0.074)偏大,初始结构方程模型拟合情况不理想,有必要对模型予以修正(见表6)。

表6 结构方程模型拟合指数

初始结构方程模型中全部路径的CR 值均大于2,且P 值在0.001 水平显著,因此不考虑对模型进行限制,仅参考修正指数对模型进行扩展。e_18 与e_19 的MI 值很大(17.612),通过在二者之间增加一条相关路径,并重新对模型二估计,使得拟合值均达标,仅RMSEA(0.071)仍偏大。经修正,e_6 与e_8 的MI 值依然很大(16.701),故在二者之间增加一条相关路径,得到模型三。经三轮模型估计,拟合指数均符合标准,观测变量的标准化估计值(-0.230<SRW<0.925)、平方复相关系数(0.593<SMC<0.842)较为理想,较好地解释了非观测变量。结构方程模型标准化解和最优模型路径系数估计对研究假设的验证情况如下(见表7,图2)。

图2 结构方程模型标准化解

表7 最优模型路径系数估计

第一,雾霾风险感知(F4)对健康社会(F1)、健康意识(F2)、健康环境(F3)的直接效应达到显著水平(0.363<SRW<0.569, 5.078<t<8.183, P 值0.01 水平上显著)。其中,雾霾风险感知(F4)对健康环境(F3)(SRW=0.569, t=8.183, P 值0.01 水平上显著)的直接效应大于其对于健康意识(F2)(SRW=0.363, t=5.630, P 值0.01 水平上显著)和健康社会(F1)(SRW=0.348,t=5.078, P 值0.01 水平上显著)的直接效应,故H2得到支持。

第二,雾霾风险感知(F1)对理想健康城市(B1)的直接效应达到显著水平(SRW=0.403,t=7.579, P 值0.01 水平上显著);健康城市指标(F5)对理想健康城市(B1)的直接效应达到显著水平(SRW=0.496, t=6.558, P 值0.01 水平上显著)。因此,H3得到支持,即“雾霾风险感知与健康城市指标均会对理想健康城市形象造成直接影响”。

第三,健康城市指标(F5)对理想健康城市(B1)的直接效应达到显著水平(SRW=0.496,t=6.558, P 值0.01 水平上显著)。健康社会(F1)、健康意识(F2)、健康环境(F3)对健康城市指标 (F5)的直接效应达到显著水平 (0.496<SRW<0.867, 7.530<t<8.062, P 值0.01 水平上显著)。其中,健康意识(F2)(SRW=0.883, t=7.530)的直接效应略大于健康社会(F1)(SRW=0.867, t=7.854),显著大于健康环境(F3)(SRW=0.498, t=8.062)。由此,健康意识与健康社会对于健康城市评价指标的贡献度显著大于健康环境(H4)得到支持。

第四,居住(停留)时间(L)对于雾霾风险感知(F4)的直接效应达到显著水平(SRW=-0.232, t=-3.467, P 值0.01 水平上显著)。居住(停留)时间(L)以雾霾风险感知为中介变量对理想健康城市(B1)的间接效应仅为-0.093,对健康社会(F1)、健康意识(F2)、健康环境(F3)的间接效应分别为-0.080、0.084、-0.131。换言之,居住(停留)时间越长,越能够感受到雾霾所带来的风险,从而导致对健康环境做出较为负面的评价(H5)。

四、结论与讨论

(一)结论

针对雾霾污染与健康城市建设之间的突出矛盾,采用实证研究设计,运用结构方程模型,揭示雾霾风险视域下健康城市形象认知结构关系,取得如下认识:

(1)受访者对C 市的雾霾风险感知出现了两极分化的情形,且倾向于对C 市作为理想健康城市做出正向评价(H1)[12-15]。一方面,超过30%的调研对象对雾霾风险做出逐渐减轻、可以容忍且不担心这样的正面感知评价;另一方面,超过30%的调研对象认为雾霾严重影响健康,感到非常害怕。这与旅京游客或北京市民风险感知及态度呈现出的显著差异性特征类似[31-32]。就雾霾风险感知均值排序结果而言,严重影响健康-对健康没有影响(身体风险)>非常害怕-丝毫不恐惧(心理风险)>非常害怕-丝毫不恐惧(心理风险)。上述结果与张爱平等关于雾霾影响下的旅京游客风险感知排序一致,但与李静等的同类研究存在差异[32,34]。研究表明, 调研对象倾向于对C 市作为理想健康城市做出正向评价。超过50%的受访对象认为“公共绿地”“医院数量”“医疗水平”等10 项指标达到或基本达到健康城市标准。然而,“发病率低”“健康知识”等8 项指标的均值低于全部健康城市评价项均值。

(2)健康城市评价主要集中于“健康社会”“健康意识”和“健康环境”三个方面。健康城市评价指标探索性因子提取结果呼应了《全国健康城市评价指标体系(2018 版)》架构方案,二者在健康环境和健康社会指标的命名上保持一致,并根据研究需要适当对健康服务、健康人群和健康文化中的部分指标予以归并和精炼[50]。其中,医院数量及医疗水平,绿地数量、健身场地数量与养老设施,特别是居民健康水平,构成了“健康社会”的关键指标,体现了社会对医疗、公共游憩空间、生存质量相关的基础保障,尊重人对更有保障和更好生存条件的需求。“健康意识”涉及居民健康知识水平高、周围经常参加锻炼的人多和周围吸烟的人少,彰显了营造健康文化氛围,提升健康素养和养成健康生活方式与行为的目标。“健康环境”仅包括空气质量好与生活饮用水质好两个方面,表现为健康城市致力于使人们拥有清新空气和洁净用水的目标。研究发现,雾霾风险感知(F4)对健康城市指标的三个主因子影响显著。雾霾风险作为环境感知变量对于健康环境(F3)的直接效应大于其对于健康意识(F2)和健康社会(F1)的效应(H2)。雾霾风险感知(F1)与健康城市指标(F5)对于理想健康城市(B1)的直接效应相差无几(H3)。

(3)健康意识(F2)与健康社会(F1)这两项“社会环境软指标”的作用显著大于健康环境(F3)这一“自然环境硬指标”(H4)。随着居住(停留)时间增长,雾霾风险感知随之增强。居住(停留)时间以雾霾风险感知为中介变量对于健康社会、健康意识,特别是对理想健康城市评价的影响甚微,但对于健康环境的影响稍强。换言之,居住(停留)时间越长,越能够感受到雾霾所带来的风险,从而导致对健康环境做出较为负面的评价(H5)。

(二)启示

雾霾风险视域下健康城市形象认知研究延续了“人类世”(Anthropocene)背景下对城市空气污染问题的持续关注,强调与“生态文明”这一美好愿景的对接,有望为规划建设理想的健康城市空间提供科学依据[56]。研究结果具有如下政策启示:

(1)雾霾风险视域下健康城市形象评价结果提供了专家视角以外的公众参与式选项,指明了健康城市试点市亟待提升的关键指标[55]。

(2)雾霾风险感知对健康城市指标或理想健康城市测试项的负面效应类似于其降低城市旅游满意度、目的地形象或出游意愿的情形[26,29-31]。因此,通过大气颗粒物污染的有效治理,将有望降低游客雾霾风险感知,实现营造理想健康城市旅游目的地形象的目标。

(3)鉴于雾霾风险感知与健康城市指标评价对理想健康城市形象感知的双重制约,健康城市规划与建设既要力争达到全国健康城市评价指标的要求,也要着力解决雾霾风险所带来的负面影响。

(4)居住(停留)时间对健康环境感知的负面影响提示应加强街区、社区等建成环境的空气污染治理,从而降低城市居民的雾霾风险感知。同时,健康城市规划与建设应做到软硬结合,特别是要高度重视健康意识的提升和融入环境正义理念的健康社会营造[51-54]。

(三)进一步的讨论

本文的创新之处在于:

测量了居住(停留)时间以雾霾风险感知作为中介变量对于健康环境的间接效应。这不仅突破了风险感知-目的地形象-重游意愿、风险感知-应对态度-不完全规避行为、雾霾风险感知-游客满意度-目的地忠诚度、环境信息-感知评价-行为结果等研究范式,更为重要的是突显了居住(停留)时间对于感知行为的重要意义。

本文在数据采集和研究方法等方面的不足之处在于:

(1)调研结果更倾向于代表高学历群体对雾霾风险视域下健康城市形象的感知特征。鉴于本科以上学历的居民仅占我国总人口4%以下, 补充本科以下学历群体的样本数量将更符合第七次全国人口普查公报学历分布调查结果。

(2)由于因子载荷和共线性问题,主成分因子分析提取结果删除了4 个测试项,使得解释方差比例略低。基于本次探索性研究结果,通过调整“发病率低”(A12)、“垃圾处理”(A3)、“公共厕所”(A4)等测试项表述等优化量表的手段,解决共线性和载荷偏低等问题,提升解释方差比例。

(3)结构方程模型拟合条件限制了雾霾风险感知以健康城市评价指标为中介变量对理想健康城市间接效应的讨论。因此,进一步探讨居住(停留)时间对于雾霾风险感知及健康城市形象在“理性与偏见”之间的倾向性甚为必要。

致谢:问卷设计、采集及数据预处理得到成都理工大学旅游与城乡规划学院本科生王萍以及硕士研究生张自力、苟婷、依来阿支、汪嘉昱的热情帮助。