职业压力对西部山区中小学教师主观幸福感的影响:有调节的中介模型 *

朱 海 宋 香 周 云 杨晓平 田泽永

(1 遵义师范学院教师教育学院,遵义 563006) (2 贵州师范大学心理学院,贵阳 550025)

1 引言

教师是教育发展的第一资源,是国家富强、民族振兴、人民幸福的重要基石。与东部相比,我国教育发展的短板在西部,而促进西部教育发展的关键在教师(郝文武, 2021; 谢倩 等, 2020)。教师作为西部山区教育质量的核心,其主观幸福感不仅影响自身的心理健康,还影响着学生的健康成长,甚至关系到能否顺利实现乡村振兴战略。因此,探究西部山区中小学教师主观幸福感的影响因素并厘清这些因素与西部山区中小学教师主观幸福感之间的关系就显得尤为重要。

主观幸福感(subjective well-being, SWB)是个体根据自定的标准对自身生活质量的整体性评估(牛凯宁 等, 2021; 王钢 等, 2017; 张西超 等, 2014;Diener et al., 2003)。在影响教师主观幸福感的诸多因素中,职业压力是研究者关注较多的因素之一(黄益远, 2002; 周正, 宁宁, 2020)。研究表明,职业压力是中小学教师主观幸福感的核心风险性因素,职业压力显著负向预测中小学教师主观幸福感(傅俏俏, 叶宝娟, 2016; 张国礼 等, 2012; Hung et al., 2016)。相较于东部地区教师,西部山区中小学教师在环境、待遇、生源等方面均处于不利地位(王振宇, 2019)。据此,提出研究假设1:职业压力显著负向预测西部山区中小学教师主观幸福感。

虽然前人的研究发现职业压力显著负向预测中小学教师主观幸福感,但关于职业压力这个风险性因素对中小学教师主观幸福感的影响机制和影响过程探究较少。文献分析发现,职业倦怠可能是职业压力与西部山区中小学教师主观幸福感之间的中介变量(伍新春 等, 2019; Maslach &Jackson, 1981)。从职业倦怠的症状和成因上看工作压力是教师职业倦怠产生的关键因素(刘毅 等,2009; 马富萍 等, 2020; Wang et al., 2020)。研究表明,职业压力能显著正向预测中小学教师职业倦怠(王振宇, 2019; Brouwer et al., 2011)。随着城镇化进程的推进,教师可能遇到身份与心理方面的困境和挑战,也面临着来自学生、家长、职业发展等方面的巨大压力,从而也可能出现职业倦怠,进而体验到较低的幸福感。据此,提出研究假设2:职业倦怠中介了职业压力对西部山区中小学教师主观幸福感的影响。

职业压力可能会通过职业倦怠中介作用于中小学教师主观幸福感,但这一中介作用可能会受到其他因素的调节,即对于具有不同个体资源的教师,职业倦怠在职业压力和主观幸福感之间的中介作用可能存在差异。文献分析发现,职业认同可能调节了职业倦怠的中介作用,教师职业认同是教师个体的一种与职业有关的积极态度,也是教师所具有的重要个体资源(魏淑华, 2008)。具有较高职业认同的教师不仅会表现出对教师职业的认可和接纳,还会据此产生相应的积极行为、积极情感体验。工作需求-工作资源模型(job demands and resources model, 简称JD-R模型)认为,每种职业都有其特定的影响倦怠的因素,可分为工作需求和工作资源两类(Demerouti et al.,2001)。工作需求是环境压力源,如工作负荷、工作-家庭冲突、人际要求等;而工作资源涉及工作的心理、社会和组织方面,如社会支持、反馈奖赏等外部资源(周密 等, 2016; Bakker & Demerouti,2007)。在高工作要求下,拥有较少个体资源的人群更容易引起“疲劳过程”,而具有丰富个体资源的人群在此时更容易激发他们的工作投入,引发“激励过程”。相关研究表明,心理资本、胜任力、教学效能感等教师个体内部资源也能有效缓解职业倦怠(刘毅 等, 2009; 赵简, 张西超,2010)。教师职业认同作为影响西部山区教师身心健康、工作满意度等变量的重要个体因素,除了可能会调节职业压力对西部山区中小学教师主观幸福感的影响外,还可能会调节职业压力对职业倦怠的影响,并能通过职业倦怠进一步作用于西部山区中小学教师主观幸福感。据此,提出研究假设3:职业认同调节了职业压力→职业倦怠→西部山区中小学教师主观幸福感这一中介过程的直接路径和前半段。

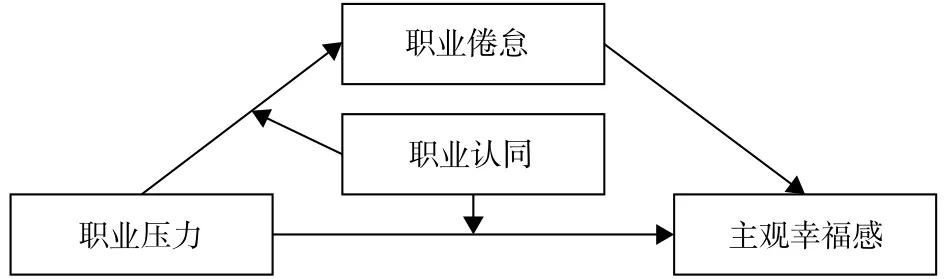

综上所述,本研究将通过一个有调节的中介模型(图1)对职业压力与西部山区教师主观幸福感之间的关系进行深入的探究,主要假设有3个:(1)探讨职业压力能否负向预测西部山区中小学教师主观幸福感;(2)探究职业倦怠能否中介职业压力对西部山区中小学教师主观幸福感的影响;(3)检验职业认同是否调节了职业压力→职业倦怠→西部山区中小学教师主观幸福感这一中介过程的直接路径和前半段。通过对以上假设的检验可以进一步探究职业压力与西部山区教师主观幸福感之间的关系,为提升西部山区教师主观幸福感提供可参考的依据。

图1 研究理论框架图

2 研究方法

2.1 被试

调查对象来源于贵州省贵阳市、遵义市、毕节市3个地级市的5个县,选取来自34所学校共2568名中小学教师。为保证调查对象的多样性,选取学校的所在地包括农村、乡镇、县城。贵阳市共抽取11所学校,其中农村学校4所,乡镇学校4所,县城学校3所;遵义市共抽取13所学校,其中农村学校4所,乡镇学校5所,县城学校4所;毕节市共抽取10所学校,其中农村学校3所,乡镇学校5所,县城学校2所;涵盖小学、初中、高中三个学段。实测回收有效问卷2019份,回收率78.62%。其中男教师839人,女教师1180人;小学教师774人,初中教师872人,高中教师373人;农村学校教师343人,乡镇学校教师889人,县城学校教师787人;教龄1~5年的教师493人,6~10年的235人,11~15年的275人,16~20年的334人,20年以上的682人;三级教师111人,二级教师563人,一级教师1029人,高级教师314人,正高级教师2人;月工资收入为1000~3000元的教师88人,3001~5000元的1307人,5001~8000元的613人,8000元以上的11人。

2.2 研究工具

2.2.1 中小学教师职业压力问卷

采用朱从书等(2002)编制的中小学教师职业压力问卷,该问卷包括考试压力、学生因素、自我发展、家庭人际、工作负荷和职业期望6个维度,共46个项目。问卷采用Likert 5点计分方式,教师根据自己的真实情况在“没有压力”到“压力很大”的5点量表上进行选择。得分越高表示教师感受到的职业压力强度越大。在本研究中,该问卷的 Cronbach’s α 系数为 0.96。

2.2.2 中小学教师职业认同量表

采用魏淑华等(2013)编制的中小学教师职业认同量表,该量表包括角色价值观、职业行为倾向、职业价值观和职业归属感4个维度,共18个项目。量表采用Likert 5点计分方式,教师根据自己的真实情况在“完全不符合”到“完全符合”的5点量表上进行选择。得分越高表示教师的职业认同程度越高。在本研究中,该量表的Cronbach’s α 系数为 0.91。

2.2.3 教师职业倦怠量表

采用Maslach等(2001)编制,李超平和汪海梅(2009)修订的简版教师职业倦怠量表,该量表包括情绪衰竭、去个性化和个人成就感低3个维度,共15个项目。量表采用Likert 7点计分方式,调查对象根据自己的真实情况在“从不发生”到“每天发生”的7点量表上进行选择。得分越高表示教师的职业倦怠程度越高。在本研究中,该量表的 Cronbach’s α 系数为 0.87。

2.2.4 主观幸福感量表

采用Campbell(1976)编制,姚春生等(1995)修订的幸福感指数量表,该量表包括总体情感指数和生活满意度指数2个维度,共9个项目。其中总体情感指数包含8个项目,生活满意度指数包含1个项目。量表采用Likert 7点计分方式,调查对象根据自己的生活感受在7点量表上进行选择。计算主观幸福感时,按总体情感指数得分权重为1、生活满意度指数得分权重为1.1的原则进行相加;所得之和范围在2.1~14.7之间,分值越高说明主观幸福感越强。本研究中,该量表的 Cronbach’s α 系数为 0.92。

2.3 研究过程与数据处理

利用每个学校业务学习后的时间进行问卷调查。每个学校的问卷调查均由10名经过培训的大学生调查员进行,每名调查员负责对8~15名教师进行问卷调查。问卷调查前强调本次调查的匿名性、保密性及数据仅用于科学研究之用。要求教师根据自己真实的想法进行回答,回答完毕后立即回收问卷。采用SPSS21.0和Mplus7.0软件对数据进行分析处理。

3 结果

3.1 共同方法偏差控制与检验

采用Harman单因子检验法对可能存在的共同方法偏差进行检验(周浩, 龙立荣, 2004),结果表明特征值大于1的因子共14个,第一因子的变异解释率为25.89%,小于40%的临界标准,说明本研究的共同方法偏差问题在允许范围内。

3.2 各变量描述统计结果及相关分析

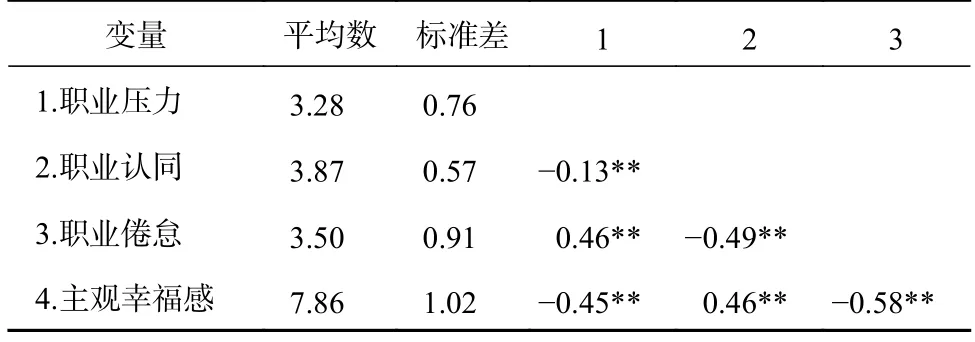

从表1可知,中小学教师主观幸福感与职业压力(r=-0.45,p<0.01)、职业倦怠显著负相关(r=-0.58,p<0.01),与职业认同显著正相关(r=0.46,p<0.01);中小学教师职业倦怠与职业压力显著正相关(r=0.46,p<0.01),与职业认同显著负相关(r=-0.49,p<0.01);中小学教师职业压力与职业认同显著负相关(r=-0.13,p<0.01)。

表1 各变量描述统计及相关结果

3.3 西部山区中小学教师主观幸福感差异检验结果

对西部山区中小学教师主观幸福感进行差异检验,结果表明:女性教师的主观幸福感显著高于男性教师 [t(2017)=-2.80,p<0.01, Cohen’sd=0.129];未担任班主任的教师主观幸福感显著高于担任班主任的教师[t(2017)=-2.17,p<0.05, Cohen’sd=0.125]。不同学段(小学、初中、高中)教师的主观幸福感存在显著性差异[F(2, 2016)=6.96,p<0.01,=0.07];事后检验表明小学教师显著高于初中教师(p<0.001),高中教师显著高于初中教师(p<0.05),小学教师与高中教师无显著性差异(p>0.05)。不同月工资收入教师的主观幸福感存在显著性差异 [F(3, 2015)=23.10,p<0.001,=0.32];且4对平均数均存在显著性的差异(ps<0.001),中小学教师的主观幸福感随着月工资收入的增加而显著提高。不同教龄教师的主观幸福感存在显著性差异 [F(4, 2014)=3.19,p<0.05,=0.06];且教龄1~5年教师的主观幸福感显著高于教龄为6~10年教师(p<0.05)及 16~20年教师(p<0.01),教龄为20年以上教师的主观幸福感显著高于16~20年的教师(p<0.01),其他教龄教师之间无显著性差异。不同学校所在地(农村、乡镇、县城)、不同职称教师主观幸福感无显著性差异。

3.4 有调节的中介模型检验

根据温忠麟和叶宝娟(2014)提出的有调节的中介模型检验程序进行检验。将所有变量标准化为Z分数,然后将职业压力与职业认同的Z分数相乘,形成交互项。首先检验职业压力对中小学教师主观幸福感的影响,运用Mplus7.0,通过结构方程建立职业压力与中小学教师主观幸福感的关系模型,如图2所示。模型的各项指标为:χ2/df=5.68,CFI=0.97,NNFI=0.96,RMSEA=0.03,SRMR=0.04。各项指标表明,数据对模型的拟合良好。在该模型中,职业压力显著负向预测西部山区中小学教师主观幸福感(γ=-0.38,t=-13.28,p<0.001),研究假设1得到支持。

图2 职业压力对西部山区中小学教师主观幸福感的影响模型

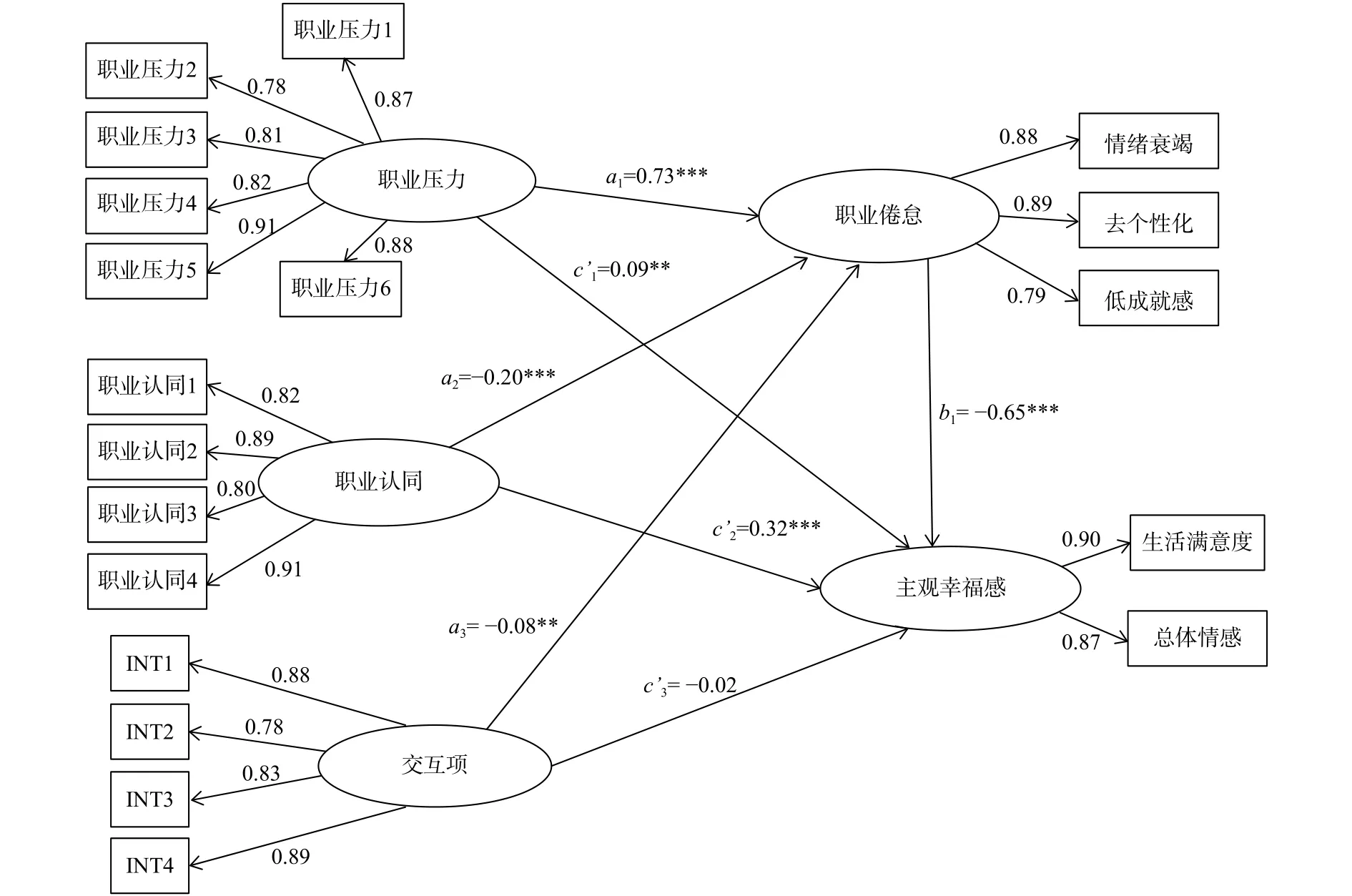

接下来对有调节的中介模型进行检验,采用Mplus7.0,通过结构方程建立职业压力、职业认同、交互项(职业压力×职业认同)和职业倦怠与主观幸福感的关系模型,具体如图3所示。模型的各项指标为:χ2/df=6.78,CFI=0.92,NNFI=0.90,RMSEA=0.05,SRMR=0.06。职业压力显著正向预测中小学教师职业倦怠(a1=0.73,t=28.16,p<0.001),职业倦怠对中小学教师主观幸福感的效应显著(b1=-0.65,t=-15.74,p<0.001)。采用偏差校正Bootstrap方法抽样1500次计算职业倦怠在职业压力与幸福感之间的中介效应,95%置信区间为[-0.443,-0.293],不包括0。因此,职业倦怠中介了职业压力对西部山区中小学教师主观幸福感的影响,假设2得到支持。由于职业压力对中小学教师主观幸福感的影响依然显著(c’1=0.09,t=3.00,p<0.01),因此,职业倦怠在职业压力与西部山区中小学教师主观幸福感之间起部分中介的作用。同时,职业压力与职业认同交互项对中小学教师主观幸福感的效应不显著(c’3=-0.02,t=-1.01,p>0.05),职业压力与职业认同交互项对中小学教师职业倦怠的效应显著(a3=-0.08,t=-2.91,p<0.01),采用偏差校正Bootstrap方法抽样1500次计算职业认同对中介路径前半段的调节效应,95%置信区间为[0.017, 0.075]。因此,职业认同调节了职业压力→职业倦怠→西部山区中小学教师主观幸福感这一中介过程的前半段。假设3得到部分支持。

图3 有调节的中介模型

为揭示职业认同如何调节职业压力与西部山区中小学教师职业倦怠之间的关系,绘制了职业压力与职业认同的交互作用图(见图4)。使用简单斜率检验来进行简单效应分析,结果表明:对于职业认同较低的教师(Z=-1),职业压力极为显著地影响了西部山区中小学教师职业倦怠(γ=0.53,t=23.09,p<0.001);职业压力每增加一个标准差,中小学教师职业倦怠就会上升0.53个标准差。对于职业认同较高的教师(Z=1),虽然职业压力也显著影响中小学教师职业倦怠(γ=0.29,t=11.65,p<0.001);但职业压力每增加一个标准差,职业倦怠仅升高0.29个标准差。这说明职业认同显著缓解了职业压力对西部山区中小学教师职业倦怠的消极影响。

图4 教师职业认同对职业压力与职业倦怠之间关系的调节作用

4 讨论

4.1 西部山区中小学教师主观幸福感特点

对不同人口学变量的西部山区中小学教师主观幸福感进行检验发现:在性别人口学变量上,女性教师的主观幸福感显著高于男性教师,与前人的研究结果相一致(傅俏俏, 叶宝娟, 2016),这可能是女性较为认可教师职业的稳定性以及社会对女性教师具有较高的认同度。在是否担任班主任这一人口学变量上,未担任班主任的西部山区中小学教师主观幸福感显著高于担任班主任教师;对于西部山区的教师而言,担任班主任除了完成常规的教学任务外,他们需要更多地关注留守儿童及其与父母进行沟通的心理需求,需要面对更多的工作责任和压力,因此也更容易产生较低的主观幸福感。在学段人口学变量上,小学教师和高中教师的主观幸福感显著高于初中教师,初中教师既要面对升学压力又要面对正处于青春期的初中生,易产生消极情感体验从而降低主观幸福感。在月收入人口学变量上,西部山区中小学教师的主观幸福感随着月工资收入的增加而显著提高,较高的收入使得西部山区中小学教师在社会比较的过程中产生向下比较从而具有较高的主观幸福感(邢占军, 2011)。在教龄人口学变量上,教龄为1~5年和20年以上的西部山区中小学教师主观幸福感较高。教龄1~5年的中小学教师入职时间相对较短,工作本身更能给其带来新鲜感,易获得更多的积极情绪体验,主观幸福感更高(李森, 崔友兴, 2015; 李亚真 等, 2010)。而教龄在20年以上的西部山区中小学教师,随着教学经验的累积、教学能力、职业声望的提高,他们在工作中获得的成就感更强,容易从工作中获得更多、更强烈的幸福感。

4.2 职业压力与西部山区中小学教师主观幸福感的关系

调查结果表明,职业压力显著负向预测西部山区中小学教师主观幸福感,这与前人将职业压力作为教师幸福感风险性因素的研究相一致(王钢 等, 2017; van Horn et al., 2004)。虽然近些年来国家不断加大对西部山区教育的投入,教师的教学环境、报酬待遇、生活环境等都有了显著的改善,但西部山区教师依然面临着教师结构性缺编,课外任务较多的挑战。

本研究发现职业倦怠中介了职业压力和西部山区中小学教师主观幸福感之间的关系。这与强调职业倦怠在风险性因素与教师幸福感之间的中介作用的相关研究相一致(杨玲 等, 2015)。JD-R模型认为工作需求能引发相对独立的压力过程,持续的工作需求耗竭工作者的身心资源,带来职业倦怠等问题,从而导致低幸福感等不良结果(Bakker & Demerouti, 2007)。随着社会的发展,教师承担的角色日趋多样化与复杂化。西部山区中小学教师除了担任教师的职责之外,他们还可能需要扮演家长的角色,满足留守儿童的心理需求。在此长期压力过度的情况下,容易产生职业倦怠,从而体验较低的主观幸福感。

本研究还发现职业压力→职业倦怠→西部山区中小学教师主观幸福感这一中介过程的前半段受到了职业认同的调节。工作需求和工作资源除了能引发单独的心理过程外,JD-R模型还认为工作需求和工作资源存在交互作用,会对职业倦怠和幸福感产生联合效应,即工作资源可能缓解工作需求对职业倦怠和幸福感的消极影响(Bakker &Demerouti, 2007)。本研究结果也与生态系统理论的观点契合。生态系统理论认为个体的身心发展是外在环境和内在个体特质共同作用的结果,在相同的环境下,不同个体会有不同表现(Greenglass &Fiksenbaum, 2009)。具体到本研究,在相同的职业压力(外在环境)下具有不同职业认同(个体资源)的西部山区中小学教师产生不同的职业倦怠,进而体验到不同的主观幸福感。另外,职业认同对职业压力→主观幸福感的直接路径调节不显著,可能的原因在于教师对自身的职业认同是对工作或职业的一种积极的态度,而这种态度与职场、工作息息相关,则更易通过缓解职业压力带来的消极情绪或者疲劳感(职业倦怠)这种间接途径来促使其幸福感的提升(傅俏俏, 叶宝娟, 2016)。

本研究结果对于实践中有效提高西部山区中小学教师主观幸福感具有一定的启示作用。首先,本研究提示除职业压力和职业倦怠等风险性因素外,职业认同等个体资源是西部山区中小学教师重要保护性因素;其次,本研究通过对西部山区教师个体内部资源(职业认同)的探讨,将JD-R模型中社会支持等外部工作资源与职业认同等有机结合。因此,相关职能部门在提高西部山区中小学教师主观幸福感的过程中,除了应该注意缓解职业压力和职业倦怠外,更应当立足于教师本身所具有的个体资源,如提高其职业认同度。

本研究还存在一些不足之处。第一,采用横断研究探讨职业压力对西部山区中小学教师主观幸福感的影响不能反映一个动态过程,今后研究将结合纵向追踪研究进行深入探讨。第二,工作资源还包括组织支持、社会支持等外部因素,以后可探讨这些因素如何影响西部山区中小学教师主观幸福感。

5 结论

本研究条件下可得出如下结论:(1)西部山区中小学教师主观幸福感在性别、是否担任班主任、月收入、教龄等人口学变量上存在显著性差异;(2)职业压力显著负向预测西部山区中小学教师主观幸福感;(3)职业倦怠中介了职业压力对西部山区中小学教师主观幸福感的影响;(4)职业认同调节了职业压力→职业倦怠→西部山区中小学教师主观幸福感这一中介过程的前半段。