大兴安岭漠河-塔河地区土地利用及生态状况动态分析

陈卓, 陈建平, 刘涛, 周传芳, 宋昊南, 姜平

(1.中国地质大学(北京)地球科学与资源学院, 北京 100083; 2.中国地质调查局哈尔滨自然资源综合调查中心, 哈尔滨 150086)

土地利用随时间不断变化与相互转换[1],是自然、社会与经济三者的综合,也是人地关系的载体[2-3],开展基于土地利用的生态评价及其动态研究有助于促进生态环境保护与可持续发展,并反映人类活动[4]与自然环境对土地利用的改造作用。

大兴安岭位于中国东北地区,在应对气候变化和保障国家生态安全方面具有重要作用,其曾作为国家重点木材生产基地,进行了长期、大规模的采伐作业,2014年停止采伐后转为以生态建设为主的森林资源系统保护、经营和利用[5],植被覆盖率高、水资源丰富。研究区位于大兴安岭北部,包含漠河市、塔河县全境及呼玛县、额尔古纳市、根河市部分区域,以额尔古纳河、黑龙江为界,坐标范围为120°00′E~126°37′E,52°00′N~53°35′N,为低山丘陵地貌,西南高、东北低,最高海拔约1 400 m。区内属寒温带大陆性季风气候,最热和最冷月份分别为1月份和7月份,降水主要集中在7、8月份,河流包括额木尔河、盘古河、大西尔根气河、呼玛河等[6],乔木树种有樟子松、兴安落叶松、白桦、山杨、黑桦、蒙古栎等为主。

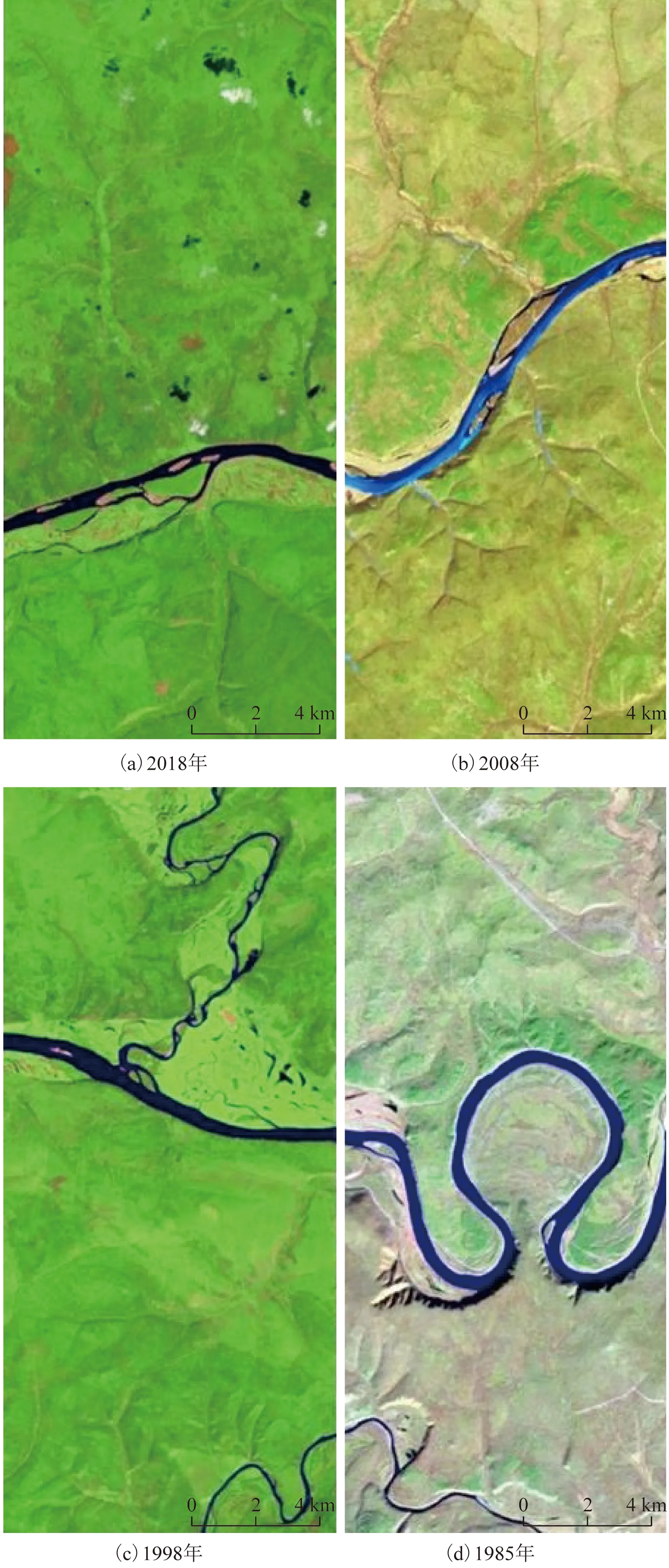

遥感对于地物属性的多时段变化研究及区域信息提取具有先天优势[7-11],其信息提取分析已从单景、两期、多期影像逐渐发展为长时序变化监测研究[12-13],为掌握大兴安岭漠河-塔河地区土地利用类型和生态环境变化及影响因素,采用Landsat系列数据,对研究区1985年、1998年、2008年和2018年土地利用类型进行目视解译,总结土地利用转化特征,并计算生态环境状况指数,分析变化驱动因素,以期进一步掌握生态现状及变化规律,促进生态保护与可持续发展。

1 数据及预处理

Landsat系列卫星的首星发射于1972年7月,具有海量的历史数据,且单景覆盖范围广,适合进行大区域中比例尺的遥感信息提取及变化分析,研究区面积大、时段跨越30年,故选用Landsat平台作为影像数据来源,本次研究中1985年、2008年选择Landsat-5 TM数据,其包含7个波段,涉及红、绿、蓝、近红外、短波红外及热红外,其中热红外波段空间分辨率为120 m,其余波段空间分辨率为30 m;1998年选择Landsat-7 ETM+数据,其包含8个波段,涉及全色、红、绿、近红外、短波红外及热红外,其中全色波段空间分辨率为15 m,热红外波段空间分辨率为60 m,其余波段空间分辨率为30 m;2018年采用Landsat-8 OLI数据,其包含12个波段,涉及全色、红、绿、蓝、近红外、短波红外及热红外,其中全色波段空间分辨率为15 m,热红外波段空间分辨率为100 m,其余波段空间分辨率为30 m。

大气会改变地物各波段数值的相对大小[14],即便对于目视解译,也会影响肉眼判断,所以需对影像进行大气校正处理,使各像元波普曲线总体趋势与实际相符。由于研究区面积较大,需将多景影像进行拼接组合,影像的地理精度为重中之重,此次以地形图为基准,采用均匀的地理控制点,对影像进行精几何校正,将地理误差控制在一个像元之内。进行多时相土地利用对比时,不同时相影像之间的地理误差会影响地物转化分析,所以此次以2018年拼接影像为基准,对镶嵌影像再次进行几何配准检查(图1),使不同时相的影像地理误差满足土地利用转化分析的要求。

图1 不同时相影像配准效果Fig.1 Geometric registration between images with different stages

2 研究方法

分析包括土地利用、生态环境状况和动态分析,主要流程为对土地利用类型建立解译标志并进行提取后,在土地利用的基础上计算生态环境状况指数,最后根据土地利用相互转化情况得到变化的主要影响因素。

2.1 土地利用

在野外考察的基础上,参考《土地利用现状分类》(GB/T 21010—2017),结合大兴安岭地区覆被特征,将研究区土地利用划分为针叶林、阔叶林、针阔混交林、灌木丛、草地、森林沼泽、灌丛沼泽、沼泽草地、水体、耕地、城乡用地和其他土地共12类。通过对研究区的地形地貌及覆被等自然状况进行野外调查,明确了各土地利用类型的典型色调、纹理、形状、位置等特征,以真彩色结合假彩色影像进行人机交互解译[15],并通过多源多时相数据对照、三维景观模拟和实地考察,对存疑的图斑进行确认及修正。

2.2 生态环境状况

以遥感为主要手段对某一区域进行生态评价的方法主要有两类:一是通过多因子波段运算或多因子主成分分析(PCA)计算每一像元所对应的生态指数[16-17];二是通过赋予各因子权重,计算研究区总体的生态指数。其中,波段运算方式灵活,但各因子的权重设置会受主观影响,PCA较为客观,但在因子很多时可能会无法获得理想的主成分,总体指数法便于把握整体特征并分析时间变化,但无法进行空间比较分析。此次参考《生态环境状况评价技术规范》(HJ-192—2015),通过计算研究区总体的生态环境状况指数(ecological index, EI)来进行评价,在计算过程中,各因子的权重分配可根据数据情况进行一定调节,可表示为[18]

IE=0.35IB+0.25IV+0.15IW+0.15(100-IL)+

0.10(100-IP)+IEL

(1)

式(1)中:IE为生态环境状况指数;IB为生物丰度指数;IV为植被覆盖指数;IW为水网密度指数;IL为土地胁迫指数;IP为污染负荷指数;IEL为环境限制指数。

生态环境状况各分指数的范围在0~100,当某一分指数超过100时则取100[19]。由于无法获得污染负荷指数相关数据,此次将污染负荷指数从公式中剔除,并将其权重均分到其他因子,可表示为

IE=0.375IB+0.275IV+0.175IW+

0.175(100-IL)+IEL

(2)

IB=(IBI+IHQ)/2

(3)

IBI=0.20RV+0.20RP+0.20DE+

0.20ED+0.10RT+0.10(100-EI)

(4)

IHQ=ABIO(0.35SF+0.21SG+0.28SW+0.11SC+

0.04SR+0.01SO)/S

(5)

式中:IBI为生物多样性指数;IHQ为生境质量指数;RV为归一化野生动物丰富度;RP为归一化野生维管束植物丰富度;DE为归一化生态系统类型多样性;ED为归一化物种特有性;RT为归一化受威胁物种丰富度;EI为归一化外来物种入侵度;ABIO为归一化系数,ABIO=511.264 213 106 7;SF为林地面积;SG为草地面积;SW为水域湿地面积;SC为耕地面积;SR为建设用地面积;SO为其他土地面积。

由于未获得生物多样性指数相关数据,此次使用生境质量指数代表生物丰度指数。

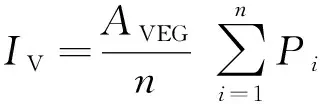

(6)

式(6)中:AVEG为归一化系数,AVEG=0.012 116 512 4;n为研究区遥感影像像元总数;Pi为像元归一化植被指数(normalized difference vegetation index, NDVI),是反映地表植被覆盖状况的一种遥感指标[20];因NDVI的绝对值≤1,再乘以归一化系数后会致使IV对IE的影响可被忽略不计,饶丽[19]在进行生态环境状况评价时将归一化系数位于121.02~122.09,所以此次将研究区IV的归一化系数取为121.50。

(7)

式(7)中:AL=84.370 408 398 1,为长度归一化系数;AS=591.790 864 200 5,为面积归一化系数;AV=86.386 954 828 1,为面积归一化系数;LW为河流总长度;SW为水域总面积;VW为水资源量;S为研究区面积,因未能获取水资源量,将水资源量剔除,可表示为

(8)

(9)

式(9)中:AERO=236.043 567 794 8,为侵蚀归一化系数,SH为重度侵蚀面积;SM为中度侵蚀面积;SR为建设用地面积;SO为其他土地胁迫面积;S为研究区总面积。

研究区植被分布广,降低了水流对土壤的直接影响,路堑、废弃的小型采石场坡度陡,但主体为岩石,抗冲刷能力较强,此次将区内的路堑、采石场等其他土地作为中等侵蚀。

除上述定量因子外,规范中引入了环境限制指数,作为约束性指标,当研究区出现严重影响人类生产生活安全的生态破坏和环境污染事项时,如重大生态破坏、环境污染和突发环境事件等,可根据严重程度对生态环境状况评价的最高等级进行限制并进行相应降级处理。漠河-塔河地区内未发生相关环境问题,此次环境限制指数不对生态环境状况评价产生影响。

2.3 动态分析

土地利用类型的变化首先是用面积增减表征,除此之外,动态度K反映了单位时段内土地利用的变化程度,计算公式为[21]

(10)

式(10)中:K为土地利用变化的动态度;ax和ay分别为某种土地利用在前一时相和后一时相的面积;T为时相间隔时间。

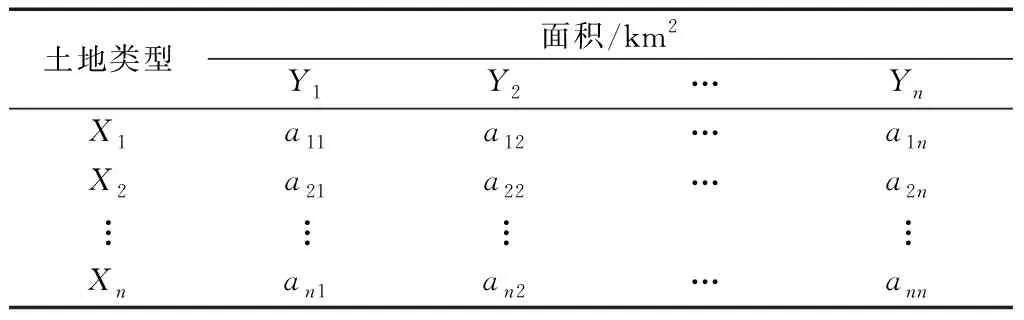

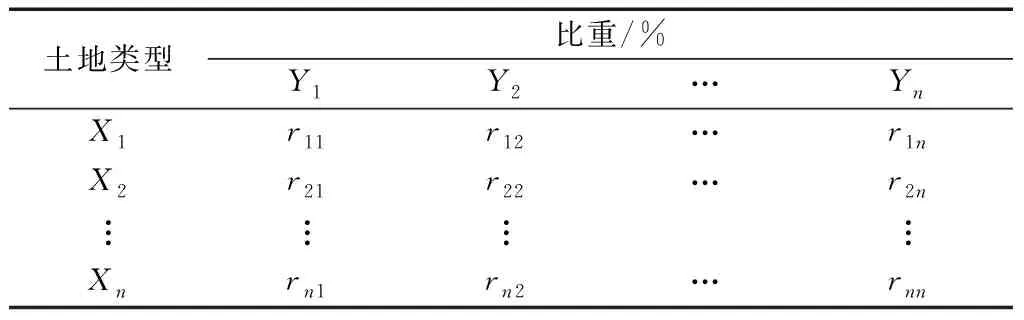

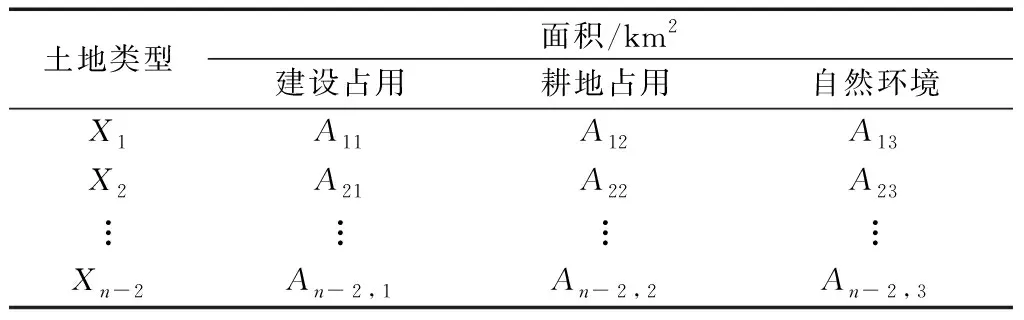

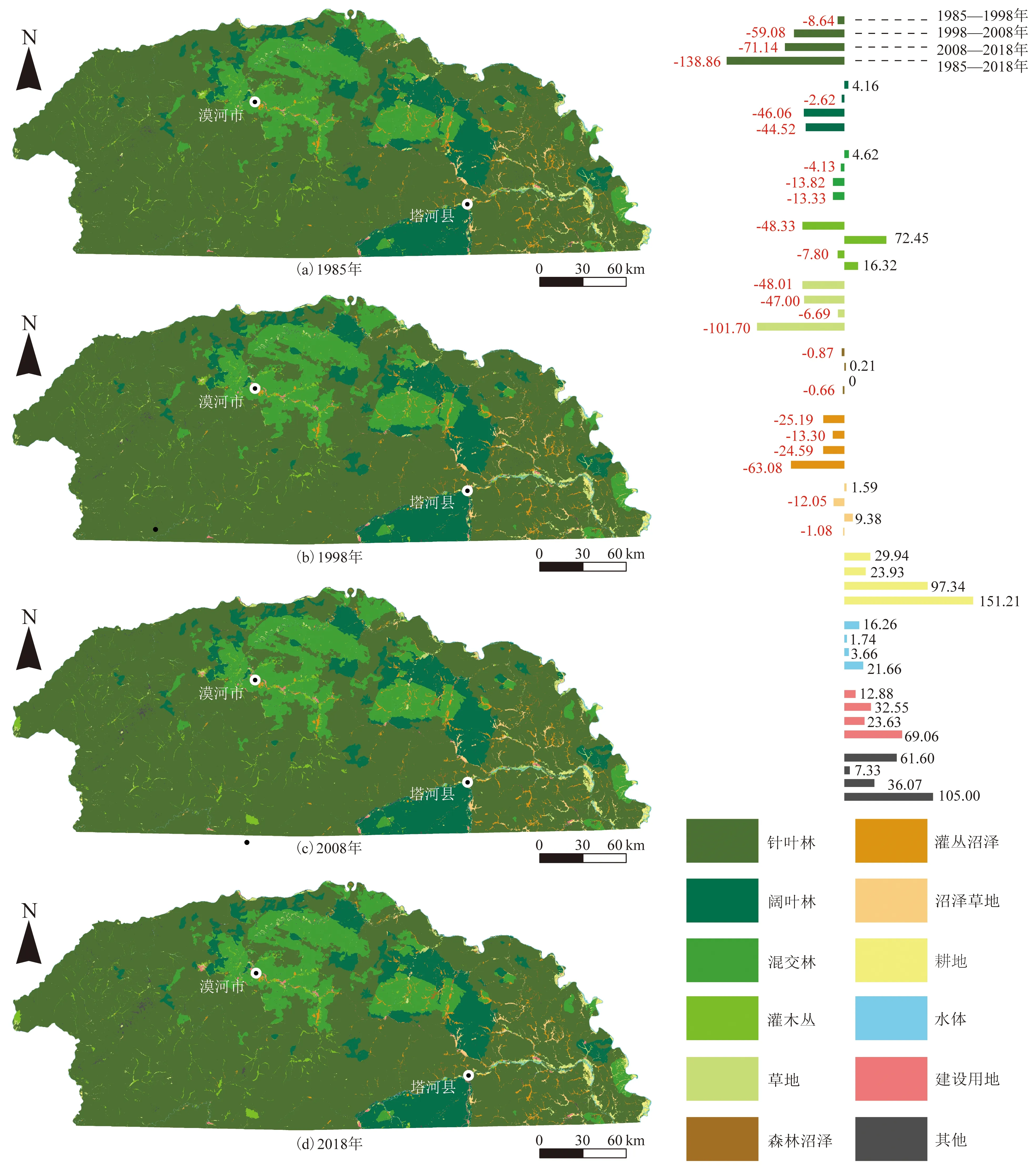

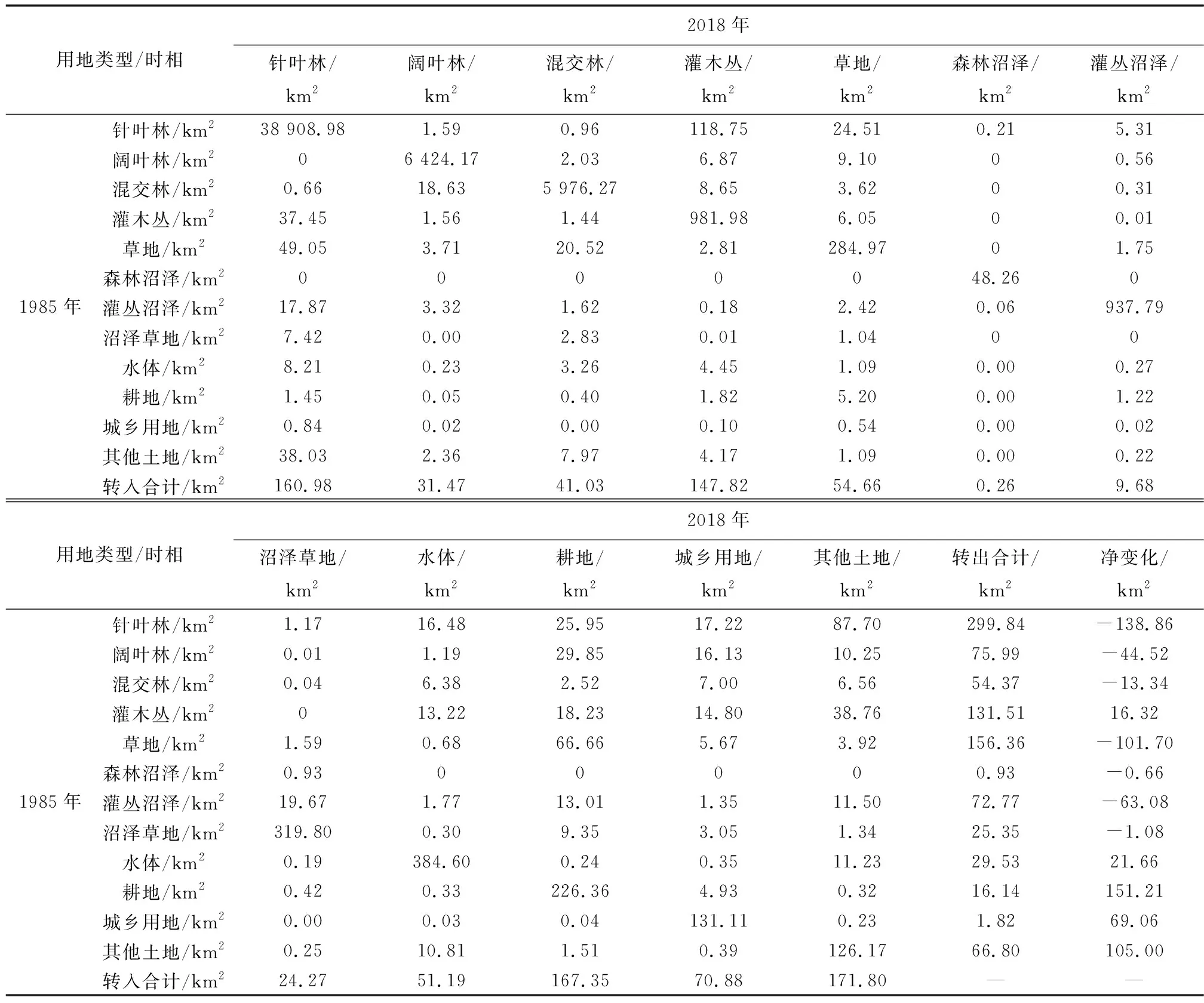

土地利用转换是土地利用变化的主要表现[22],转移矩阵来源于系统分析中对系统状态及转移的定量描述,可直观地反映某一时期内的土地相互转化情况[23],在转移矩阵中,X1、X2,…,Xn为前一时相的n类土地利用,Y1、Y2,…,Yn为后一时相的n类土地利用,矩阵中的各元素aij为第i种土地利用向第j种土地利用转化的面积(表1),计算途径与文献[24]相同。安国强等[25]同时利用比重转移矩阵(表2)对山东省生态用地变化进行了研究,矩阵中的各元素rij为第i种土地利用向第j种土地利用转化的面积在第i种土地利用中所占的比例,即

(11)

式(11)中:rij为第i种土地利用向第j种土地利用转化的面积在第i种土地利用中所占的比例;aij为第i种土地利用向第j种土地利用转化的面积;Xi为第i种土地利用原面积。

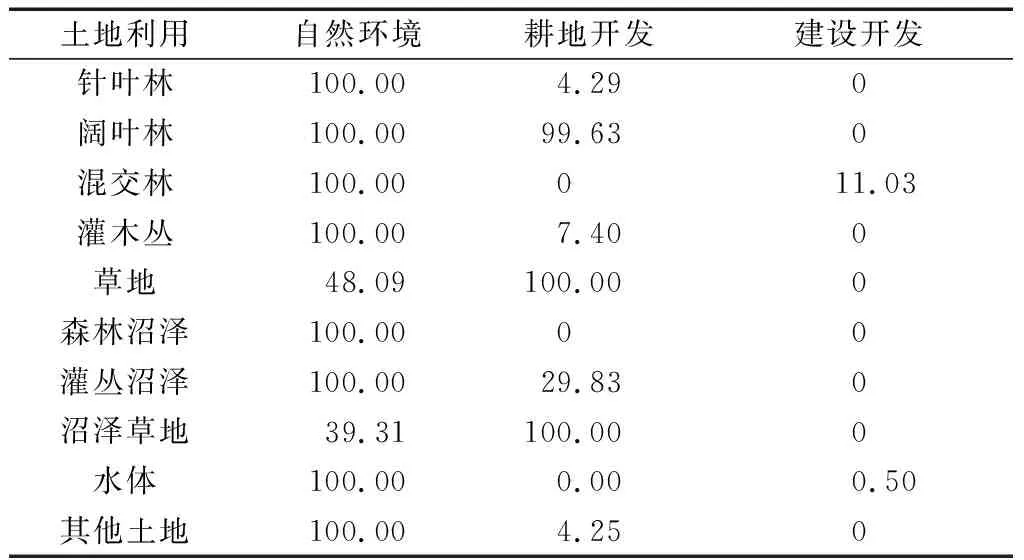

土地利用变化主要由建设占用、耕地占用和自然环境三种因素影响[25],此次将转移矩阵中的城乡用地作为建设占用、耕地作为耕地占用,其余土地利用合并为自然环境因素Ai3(表3),再生成比重转移矩阵(表4),表3、表4中的前一时相土地利用数量为n-2,表示只统计除城乡用地、耕地之外的土地利用。

表1 转移矩阵Table 1 Transfer matrix

表2 比重转移矩阵Table 2 Ratio transfer matrix

表3 转移矩阵Table 3 Transfer matrix

表4 比重转移矩阵Table 4 Ratio transfer matrix

(12)

(13)

式中:Ri3为第i种土地利用向自然用地转化的面积在第i种土地利用中所占的比例;Ai3为第i种土地利用向自然用地转化的面积;Aij为在每个i行中(即X1~Xn-2这n-2个地类中),除去建设用地和耕地之外的其他用地类型向Xi转换面积的总和;Xi为第i种土地利用原面积。

而后计算建设占用、耕地占用和自然三者的驱动力指数,即利用比重转移矩阵(表4),将三者的比重均一化为0~100,计算公式为[25]

(14)

式(14)中:Fij为第j种因素对第i种土地利用的驱动指数;Rij为表4中的元素,min(Rij)为第i行中的最小元素,max(Rij)为第i行中的最大元素。

根据驱动力指数可得到各土地利用变化主要受哪些因素影响,取100时表示属最主要影响因素,取0时表示属最次要影响因素。

3 结果与讨论

3.1 土地利用

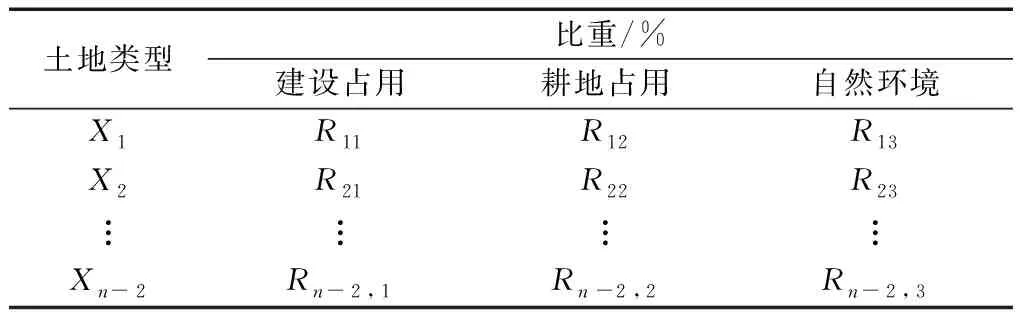

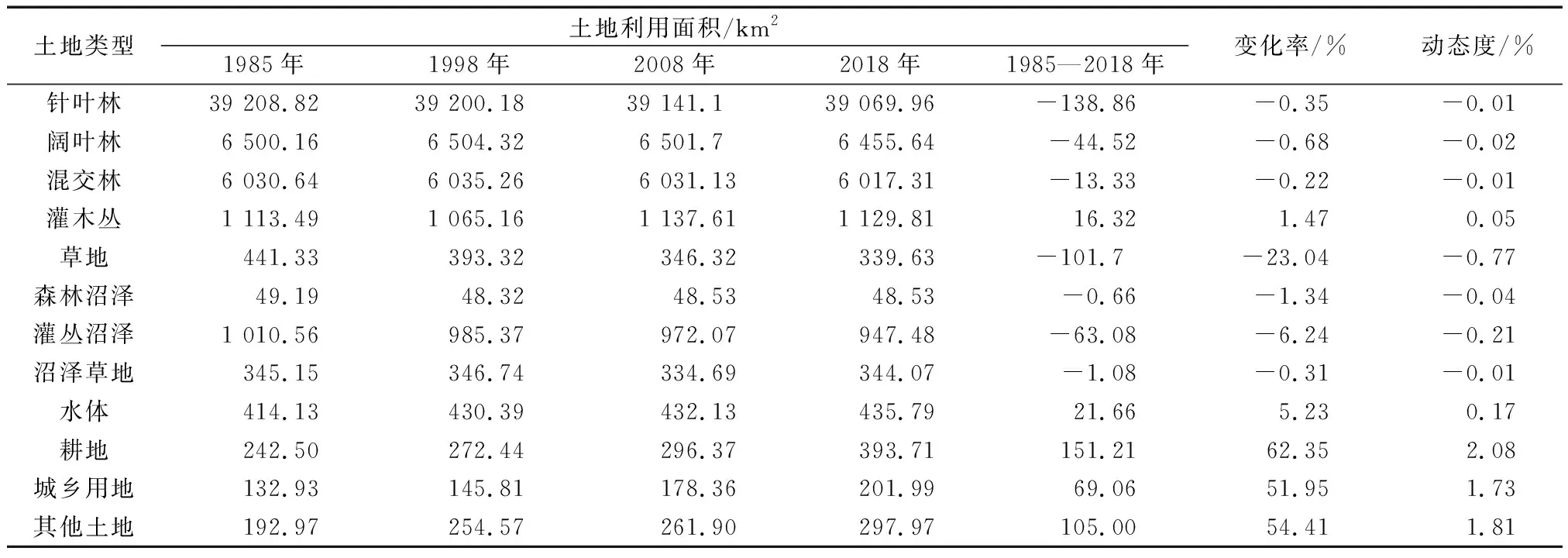

此次将研究区土地利用分为针叶林、阔叶林、针阔混交林、灌木丛、草地、森林沼泽、灌丛沼泽、沼泽草地、水体、耕地、城乡用地和其他土地共12类(图2)。结果显示2018年研究区针叶林39 069.96 km2,占总面积的70.17%,阔叶林6 455.64 km2,占总面积的11.59%,混交林6 017.31 km2,占总面积的10.81%;灌木丛1 129.81 km2,占总面积的2.03%;草地339.63 km2,占总面积的0.61%;森林沼泽48.53 km2,占总面积的0.09%;灌丛沼泽947.48 km2,占总面积的1.70%;沼泽草地344.07 km2,占总面积的0.62%;水体435.79 km2,占总面积的0.78%;城乡用地201.99 km2,占总面积的0.36%;耕地393.71 km2,占总面积的0.71%;其他土地297.97 km2,占总面积的0.54%(表5)。研究区30年来植被覆盖率始终在98%左右,属高覆盖[26],森林、湿地和水体对资源与环境承载力具有重要作用[27],研究区森林、湿地和水体总体占比大,主体生态功能齐全,其中森林、水体在区内均匀分布,湿地和耕地在东部分布更加连续和明显。

图2 漠河-塔河地区土地利用演化Fig.2 Land use Changes in Mohe-Tahe district

表5 研究区各年度土地利用面积及变化Table 5 Areas and changes of different land use types in study area

3.2 生态环境状况

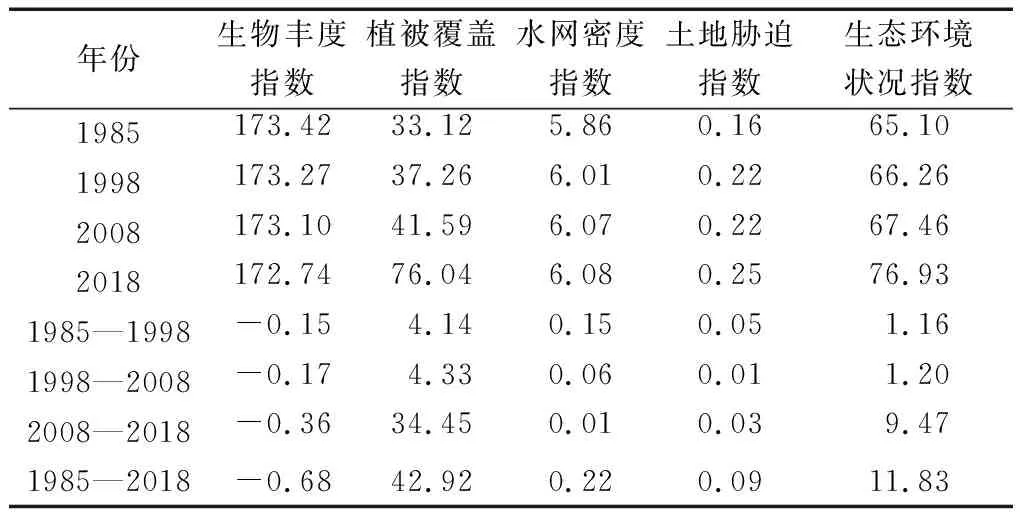

生物丰度指数、植被覆盖指数、水网密度指数分别反映研究区的生物多样性条件、植被发育程度和水资源的丰富程度等生态环境指标,土地胁迫指数则反映了研究区因建筑、水土流失等所造成的环境压力。生态状况指数代表了一个地区的总体生态水平,结果显示1985年、1998年、2008年和2018年4个时相的生态环境状况指数分别为65.10、66.26、67.46和76.93(表6),《生态环境状况评价技术规范》(HJ 192—2015)中根据生态环境状况指数将生态环境分为优、良、一般、较差和差5个等级:EI≥75为优,55≤EI<75为良,35≤EI<55为一般,20≤EI<35为较差,EI<20为差,可见研究区1985年、1998年和2008年的生态环境状况为良好,2018年主要得益于更高的植被覆盖指数,总体呈优秀。

表6 研究区各时相生态环境状况指数及变化Table 6 Ecological index and changes at different phases

3.3 动态分析

1985—2018年,面积增加最多的依次为耕地(151.21 km2)、其他土地(105.00 km2)和城乡用地(69.06 km2),增加动态度最高的同样依次为耕地(2.08)、其他土地(1.81)和耕地(1.73)。面积减少最多的依次为针叶林(-138.86 km2)、灌丛沼泽(-63.08 km2),减少动态度最高的依次为草地(-0.77%)、灌丛沼泽(-0.21%)(表5、图2),总体来看,表现为耕地、城乡用地、其他土地的增加和草地、灌丛沼泽、针叶林的减少。通过4个时相的土地利用变化分析,可见针叶林、针阔混交林、阔叶林、灌木丛、草地、森林沼泽、灌丛沼泽、沼泽草地、水体、耕地、城乡用地和其他土地的变异系数分别为0.002、0.004、0.001、0.029、0.124、0.008、0.027、0.016、0.022、0.217、0.190、0.173,波动程度最大的依次为耕地、城乡用地、其他土地和草地,这些土地利用主要集中于居民地及其邻近区域,与人类活动关系较为密切。1985—2018年间,耕地主要由草地、阔叶林、针叶林等转化而来,这与部分草地、林地邻近居民区,地势平坦、易于开垦有关,其他土地主要由针叶林、灌木丛、灌丛沼泽、水体等转化而来,可能主要受修路和水位变化影响,城乡用地主要由针叶林、阔叶林、灌木丛等转化而来;针叶林主要转化为灌木丛、草地、耕地、城乡用地、水体等,个别区域的林地发生了轻微退化,灌丛沼泽主要转化为沼泽草地、针叶林、耕地、其他土地等,草地主要转化为耕地、针叶林、混交林,灌木草地与林地之间的相互转化较为频繁(表7)。

得益于“天然林保护工程”、2014年采伐的彻底停止及生态保护政策,植被覆盖指数在2008—2018年显著升高,由于建筑用地的增加及道路修筑产生的部分土石采场,土地胁迫指数也有较明显的升高,生物丰度指数和水网密度指数较为稳定,变异系数均小于0.02。根据生态环境状况指数变化ΔEI的绝对值,可将其划分为4个等级,分别为无明显变化:|ΔEI|<1,略微变化:1<|ΔEI|<3为,明显变化:3<|ΔEI|<8,显著变化:|ΔEI|≥8,此外,如果生态环境状况指数所对应的等级发生改变,如由一般变为良好、良好变为优秀等,则认为生态环境状况发生明显变化。通过生态状况指数变化可见,研究区1985—1998年、1998—2008年生态环境状况略微变好,2008—2018年生态环境状况显著变好,生态环境状况的改善主要发生在2008—2018年(表6)。

表7 1985—2018年土地利用变化转移矩阵Table 7 Transfer matrix of land use types from 1985 to 2018

根据表3、表4,式(11)~式(13),得到各驱动力指数如表8所示,各土地利用变化的影响因素有所差异,阔叶林变化的主要影响因素为自然环境和耕地开发;草地和沼泽草地变化的主要影响因素为耕地开发和自然环境,这类土地利用位于平缓的沟谷及河流两侧,部分区域接近居民地;针叶林、混交林、灌木丛、森林沼泽、灌丛沼泽、水体和其他土地的主要驱动力为自然环境。从耕地、城乡用地、其他土地的增加及草地、灌丛沼泽、针叶林的减少来看,自然环境和耕地开发对研究区土地利用变化起主导作用,其中又以自然环境为主,由于严格的生态保护政策及较小的居民地、耕地基数,人类活动对研究区主体生态功能的影响较小。自然环境中,1961—2016年大兴安岭地区年均温度呈明显增加的特征,气温倾向率为0.4 ℃/10a[6],1973—2012年塔河上游流域年降水量变化幅度很小,年潜在蒸散发量上升速率为1.38 mm/a,1988—2001年、2001—2012年平均年径流量降低为4.18 mm/a[28],Han等[29]在对不同土地利用蒸散发变化情况进行研究时,发现大部分自然景观区蒸散发为增加趋势,而居民地和耕地蒸散发为减少趋势,径流量的减小和蒸散发的增加可能造成部分河段砂砾质河漫滩出露、土壤含水量下降,形成裸地。全球气候变暖导致地表蒸发散增加,带来的干旱将会成为影响东北森林植被活动的主要因素[30],同时多年冻土退化导致冻土隔水效应减弱,更多地表水入渗转化为地下水[28],使原地潜水位下降,可能造成了部分灌丛沼泽的减少。

表8 各土地利用变化驱动力指数Table 8 Driving force index of land use type changes

4 结论

(1)漠河-塔河地区的土地利用以林地为主,其次为湿地和灌木,1985—2018年来植被覆盖率约为98%。林地在全区中均匀分布,湿地和耕地在东部区域分布更加连续和明显。期间面积增加最多也最明显的为耕地、其他土地和城乡用地,面积减少最多的为针叶林、草地和灌丛沼泽,减少最明显的为草地和灌丛沼泽。总体来看,研究区表现为耕地、城乡用地、其他土地的增加和草地、灌丛沼泽、针叶林的减少。

(2)研究区1985—1998年、1998—2008年生态环境状况略微变好,2008—2018年生态环境状况显著变好,主要得益于“天然林保护工程”、2014年采伐的彻底停止及严格的生态保护政策。生态环境状况的改善主要发生于2008—2018年,由良好提升为优秀,与2019年全国生态环境质量总体改善,环境风险态势保持稳定的总趋势一致。

(3)通过将土地利用、生态环境状况及动态分析结合起来,可以在查明研究区资源环境现状、定量评价生态环境状况的同时,确定变化的主要影响因素。通过分析可知,除阔叶林、草地和沼泽草地变化的主要影响因素为耕地开发和自然环境外,自然环境和耕地开发对研究区土地利用变化起主导作用,其中又以自然环境为主,人类活动对研究区主体生态功能的总体影响较小。