职业倦怠对员工负面行为的影响机制研究

姜丽群,郭 昕,张林生

(暨南大学 国际商学院,广东 珠海 519070)

一、研究背景

随着工作节奏越来越快,工作环境越来越动态而复杂,各行各业的员工心理压力逐渐增大,导致职业倦怠成为一种典型的职场现象[1]。现有研究较多探讨造成职业倦怠的原因,但较少关注到,产生职业倦怠的员工可能采取的行为后果。他们并不一定选择离职,可能继续留在组织内部[2]。但这种长期的负面心理状态可能会导致他们不积极工作或消极怠工,甚至采取负面行为以发泄[3]。这些有意为之的负面行为将可能侵犯合法利益或伤害组织及其利益相关者[4],轻则导致组织绩效下降、财物损失和员工不团结等,重则导致组织名誉受损、顾客流失等,甚至严重到引发企业破产负债等[5]。如果企业的管理者即领导者不及时采取积极的措施进行干预,将可能对企业造成直接或间接的损失。

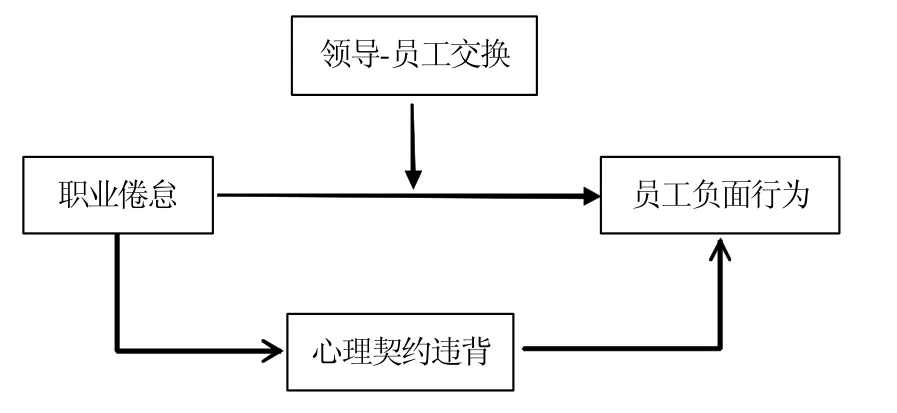

认知社会交换理论提出,个体感知到的某种内在的心理动力机制将促成行为,只有降低这种内驱力才能使人满足[6]。在职业倦怠的这一负面心理作用下,员工认为自己的付出没有得到组织相应的回报,与组织进行互换以寻求投入与产出的心理平衡[7],首先会触发对组织的负面心理认知,即心理契约违背。这意味着员工在心理上打破与组织之间的内隐契约关系[8]。一旦员工产生强烈的心理契约违背,最终将导致负面行为。因此,本文基于认知社会交换理论提出,职业倦怠在心理契约违背这一因素的中介作用下导致负面行为。

一般认为,领导与下属在工作关系中形成的物质和心理层面的领导-成员交换,有利于阻止员工的负面行为[9-10]。因此,基于认知社会交换理论,本文考虑个体与组织之间交换的内源因素如心理契约违背等和外源因素如领导-成员交换等的共同作用,探讨领导-成员交换在心理契约违背对职业倦怠与负面行为之间中介作用的调节作用,并进一步探讨企业的领导者如何采取恰当的措施应对员工因职业倦怠而导致负面行为。基于以上研究设计,本文的理论贡献主要在于:第一,深入挖掘职业倦怠对员工负面行为的影响机制,丰富了职业倦怠相关的理论研究成果;第二,探讨心理契约违背和领导-员工关系对职业倦怠与员工负面行为的作用机制,为企业解决这一问题提供了理论依据。

二、理论基础和研究假设

(一)职业倦怠对负面行为的影响

国内学者李永鑫(2003)[11]通过对国外学者关于职业倦怠的研究结果进行了总结和分析,有静态的和动态的两种表现:静态职业倦怠是职业感情要求得不到满足而导致的一种身体、情感和心理的耗竭状态;动态职业倦怠是员工在工作中的态度和行为消极变化的过程。在本文中,职业倦怠是员工在较长时间内对职业的一种负面情感的静态表现,也是导致消极行为的动态过程,可划分为三个维度[1]:首先是职业的情感枯竭,员工由原来的积极投入转变为生理和心理都变得疲惫不堪;其次是去人格化,员工对工作难以产生积极的兴趣;最后是成就感缺失,员工难以获得工作赋予的成就感和价值认同。基于此,本文拟从这三个方面探讨职业倦怠对员工负面行为的影响。

国内外研究较多关注于负面行为的结构维度和影响因素。一般认为,员工的负面行为主要分为组织指向的负面行为和人际指向的负面行为[12]:组织指向负面行为是指员工采取针对组织的偏差行为,包括生产或财产破坏等行为,而人际指向负面行为是指员工采取针对其他组织的负面行为,包括办公室政治或人身攻击等。

首先,当员工处于情感衰竭的时候,他们会感知自己处于心理与生理资源被消耗殆尽的工作状态,导致消极对待工作甚至产生对抗的工作态度或情绪。员工情感衰竭会导致出现各种负面情绪如紧张、焦躁和易怒等,而这些正是诱发负面行为的消极情感因素。可见,消极的情绪状态可能会使员工比较多地采取损害集体或他人利益的行为[13]。

其次,当员工产生去人格化特征时,他们对待工作会表现出消极冷漠、毫无兴趣及无所谓等负面态度,容易引发负面行为。当员工以消极的态度对待工作时,员工会更容易对工作采取敷衍了事或者偷懒,造成工作质量的下降,同时对组织中其他成员的感受也不会在意,负面影响到组织成员间的人际关系。这种去人格化特征的工作表现将更可能使员工做出负面行为的举动[14]。

最后,当员工处于低个人成就感时,他们会对本身所从事的工作产生低的评价,不努力付出并降低工作质量。员工工作的低成就感会使他们认为自己的工作没有意义,低估工作报酬,认为工作回报不能满足个体期望。当员工认为个体的资源投入没有得到及时的补充或回报时,他们倾向停止最大化利用自己的知识、技能、社会关系等人力资本或资源投入到工作中[15],对工作绩效产生较为严重的负面影响。

基于以上分析,我们认为员工职业倦怠的去个性化、低成就感和情感衰竭都可能引发负面行为。由此,我们提出以下假设:

H1:职业倦怠显著正向影响员工的负面行为;

H1a:情感衰竭显著正向影响组织指向负面行为;

H1b:去人格化显著正向影响组织指向负面行为;

H1c:低个人成就感显著正向影响组织指向负面行为;

H1d:情感衰竭显著正向影响人际指向负面行为;

H1e:去人格化显著正向影响人际指向负面行为;

H1f:低个人成就感显著正向影响人际指向负面行为。

(二)职业倦怠与心理契约违背

Robinson 和Morrison(2000)[16]认为心理契约违背是员工对组织没有有效履行心理契约规定的责任和义务的一种主观感知与判断,与报酬、长期工作保障、培训和职业发展等因素密切相关[17]。缺乏组织支持感知是引发员工感知心理契约违背的最重要的因素[18],职业倦怠作为一种工作要求和工作资源失衡的状态,员工会认为自己在与组织的社会交换中受到不公平对待,从而感知到心理契约违背,最终导致负面行为。

契约违背事实不一定会引起员工的心理契约违背体验,至少不会马上导致心理契约的违背[19],其产生与否及其严重程度需要经过违背事实感知及感知解释评价的心理加工过程。当员工处于长期工作倦怠状态或持续的消极心理状态时,他们容易对组织产生负面认知如组织支持力度不够等,感到大量资源即将失去而自己却无能为力,相应资源支持不足够应对个体需求[20]。在这种情况下,他们会有相应的心理应激现象产生,倾向于认为组织没有充分履行承诺,从而导致心理契约违背。

由此,我们提出以下假设:

H2:职业倦怠显著正向影响心理契约违背。

(三)心理契约违背与负面行为

社会交换理论认为员工寻求与组织之间的公平及平衡的交换关系,当交换关系失去平衡员工容易感知心理契约违背,员工采取行为以寻求平衡关系[21]。处于心理契约违背状态的员工已经感受到了契约违背事实,并在对违背事实的心理加工过程中将其解释为组织支持不够,更容易通过减少本身的精力投入来缓解自身的心理不平衡,从而导致员工采取报复性负面行为;而且心理契约违背感知越严重,负面行为的发生概率越高[22]。

由此,我们提出以下假设:

H3:心理契约违背显著正向影响员工的负面行为;

H3a:心理契约违背显著正向影响组织指向负面行为;

H3b:心理契约违背显著正向影响人际指向负面行为。

(四)心理契约违背的中介作用

心理契约违背通过两个方面在职业倦怠和负面行为之间发生作用。一方面,当员工处于职业倦怠,更容易产生心理契约破裂。职业倦怠引起员工的情感枯竭、去人格化和成就感缺失,组织未及时作出响应,使其工作积极性和成熟感长期得不到提升[23],进而促进心理契约违背,使负面行为发生的可能性变大。另一方面,根据社会交换理论,员工在组织中做出努力,希望在经济和心理上追求投入与产出之间的平衡。如果组织未及时给予员工相应的支持或满足,员工在心理失衡下采取消极应对,触发职业倦怠[24]。员工认为是组织没有完全履行其相关承诺导致自身的职业倦怠发生,会增加其心理契约违背感[25]。员工在体验到心理契约违背时,更愿意通过减少本身的精力投入来缓解自身的心理不平衡,从而导致消极的负面行为。可见,职业倦怠会让员工个体更容易感知到心理契约违背,进而导致负面行为的出现。基于社会交换理论,我们认为,职业倦怠对负面行为的影响受到心理契约违背这一因素的中介作用。

由此,我们提出以下假设:

H4:心理契约违背在职业倦怠和员工的负面行为之间起部分中介作用。

(五)领导-成员交换的调节作用

领导-成员交换表现在领导与员工之间的组织绩效和人际间情感等多重交换。良好的领导-成员交换能够降低员工的职业倦怠[26]。当员工处于职业倦怠,也就是消极情绪状态下,领导-成员交换品质高低将起到重要作用[27]:如果这时候领导-成员交换品质高,员工在心理和经济上都能得到代表组织的领导支持,使其对工作和组织表现出更忠诚、更积极的态度,不会轻易产生倦怠情绪,降低员工做出负面行为的可能性;相反,如果这种情况下,领导-成员交换品质低,员工与领导互动较少,在缺乏来自上司的人际间情感承诺与支持,更多消极的态度对待工作而产生的职业倦怠感,更容易做出负面行为。

由此,我们提出以下假设:

H5:领导-成员交换对职业倦怠和员工负面行为之间的影响起调节作用。

综合以上,得出本文的研究理论模型如下。

图1 理论模型及假设

三、研究设计

(一)研究样本

本文以华南某省制造业企业员工为主要调查对象,考虑到本研究需要测量的变量内容多为负面信息,如员工职业倦怠、心理契约违背及负面行为等,具有较强的隐匿性,所以采用匿名自我报告的方式,同时随问卷附上说明,明确调查的目的及相关保密承诺,消除被测员工的心理负担,以提高测量数据的可靠度。总计共回收问卷301 份,经分析比较反向测量题目的得分与其他测量题目的得分后,删除87 份无效问卷,最终整理有214 份有效问卷,问卷有效率约为71.1%。从有效样本的基本特征来看,男性与女性基本平均,分别为56.5%和43.5%;学历分布比率为高中及以下26.6%、大专30.4%、本科37.4%、硕士及以上5.6%;企业类别分布为民营企业33.2%、外资/ 合资企业38.8%,而国有企业仅有9.3%;职务分布为普通员工28%、基层管理者21%、中高层管理者23%,而高层管理者7%,其中技术人员有21%;工作年限采样比较平均,1~3 年21%、3~5 年21%、5~10 年20.1%和10~15 年21%。

(二)研究工具

职业倦怠:采用李超平和时勘(2003)[28]修订的MBI-GS 量表,结合蒋晓荣等(2019)[29]的相关研究进行了调整,设计完成10 个题项的测量量表,包含三个维度:①情感衰竭,如“每天早上面对工作,我总是无精打采”等;②去人格化,如“我觉得当前的工作没有什么意义”等;③低个人成就感,如“当工作完成时,我感到很高兴”等。该量表的Cronbach's α 为0.874,三个维度的Cronbach's α 分别为0.795、0.864、0.717,量表具有良好的信度。

负面行为:采用Bennett 和Robinson(2000)[13]开发的二维量表,参照夏鹏和马璐(2015)[30]的相关研究进行适当的调整,最后使用16 个题项的量表,包含两个维度:①组织指向维度,如“故意破坏单位工作秩序”等;②人际指向维度,如“与同事闹情绪,干扰或破坏其他同事的工作”等。该量表的Cronbach's α 为0.940,两个维度的Cronbach's α 分别为0.911和0.896。

心理契约违背:采用中国学者沈伊默和袁登华(2007)[31]于2007 年翻译的Robinson 和Morrison(2000)[16]在2000 年制定的心理契约违背量表,共有4 个题项,如“我觉得公司善待了我”等。该量表的Cronbach's α 为0.844。

领导-成员交换:采用Grean 和Bien(1995)[32]开发的量表,共有7 个题项,如“不论职权有多大,当我遇到工作上的问题时,我觉得他会运用他的权力来帮助我解决问题”等。该量表的Cronbach's α为0.851。

控制变量:人口统计学变量与员工负面行为的相关性也得到已有多个研究的验证,Lau 等(2003)[33]于2003 年根据实证研究发现,如员工年龄显著负向影响其相关不良行为,包括盗窃、迟到早退与旷工等。因此,本研究将人口统计学变量(性别、年龄、学历、单位类型、职务、工作年限)作为控制变量。

四、数据分析和结果

(一)同源方差分析

本研究中通过员工自评收集职业倦怠、心理契约违背、负面行为和领导成员交换的数据,可能产生同源偏差问题,需要对这四个变量做主成分分析,发现第一主成分占比为34.050%,可见同源偏差问题不严重。下面通过区别效度的验证性因子分析补充说明这一问题。

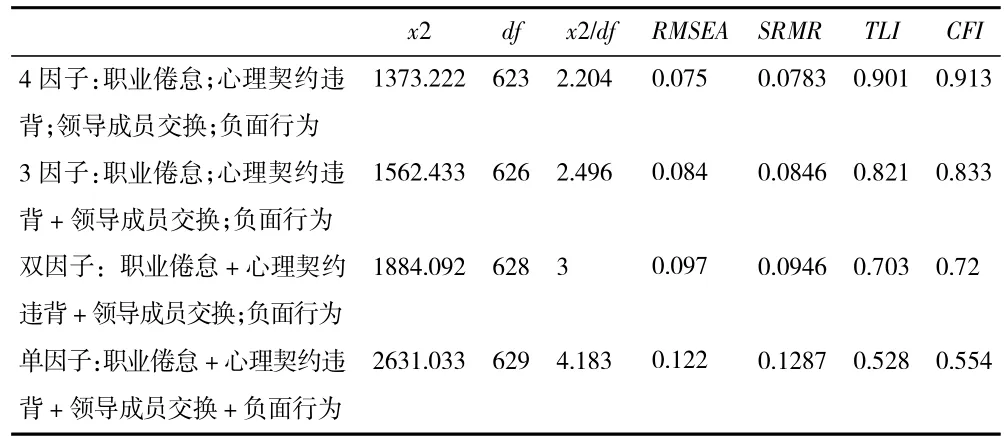

(二)变量区分效度的验证性因子分析(CFA)

本研究通过验证性因子分析(CFA)检验了职业倦怠、心理契约违背、负面行为和领导-成员交换四个潜变量的区分效度,并将拟合指数进行比较,如表1 所示。由表1 可知,四因子模型吻合得比较好(x^2=1373.222,df=623,x2/df=2.204,p<0.01,MSEA=0.075,TLI=0.901,CFI=0.913),且四因子模型中的六个拟合指标明显优于其他三个模型,初步证明了这四个潜变量是不同的构念。

表1 验证性因子分析

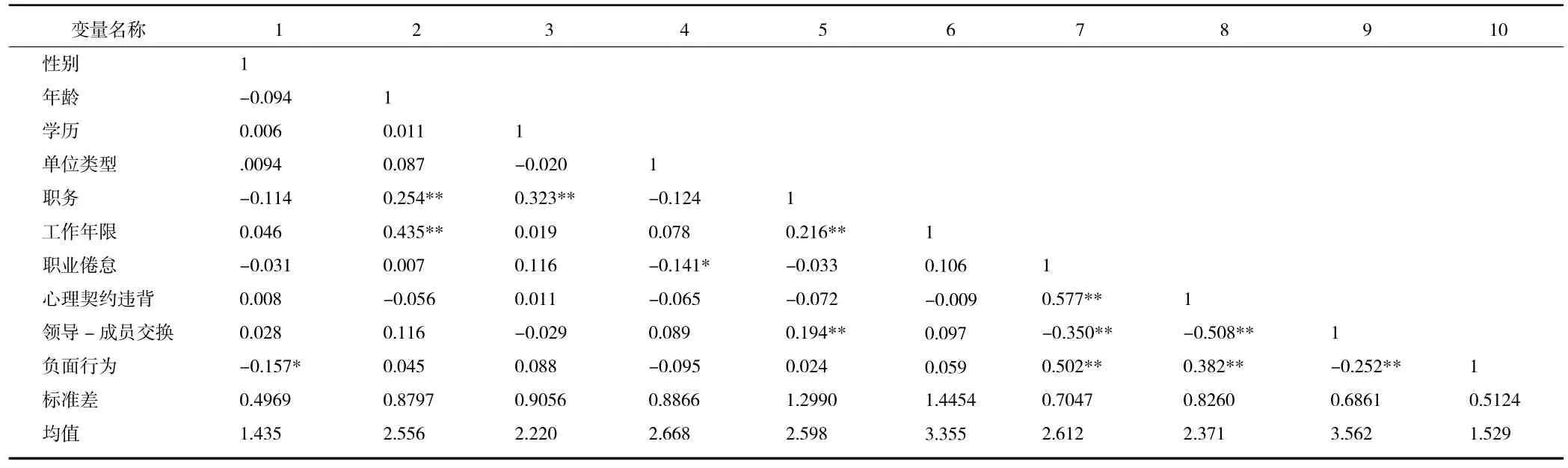

(三)各变量的相关性分析

本文变量的描述性统计和相关性分析如表2所示。数据表明,员工在组织内任职时限大概3~4年以上,或者职务处于中间管理层的职业倦怠感较高。通过样本本文运用Pearson 相关分析法,分析职业倦怠、心理契约违背、领导-成员交换和负面行为四个研究变量之间的均显著相关。

表2 各变量间的相关性分析(N=214)

(四)假设检验

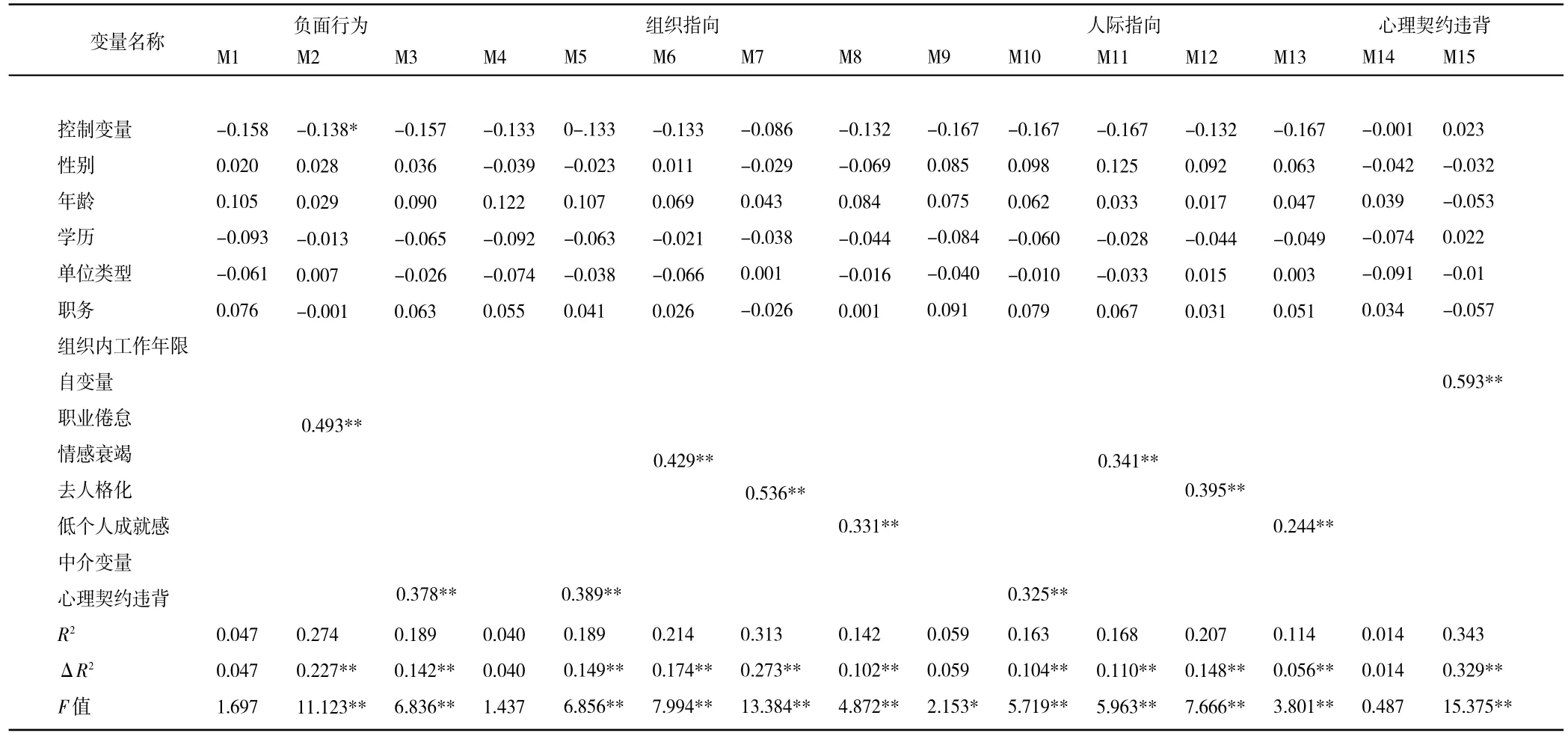

本研究主要采用层次回归的方法来进行假设的验证,职业倦怠对员工负面行为的层次回归结果列在表3 中。模型2 是职业倦怠与员工负面行为之间的层次回归结果,β 值为0.493(p<0.01),说明职业倦怠显著正向影响员工负面行为,假设H1 得到数据支持。

表3 假设检验

在对各变量维度的回归分析中,模型6~ 模型8可以看出,情感衰竭、去人格化、低个人成就感与组织指向负面行为都存在显著正相关关系(β=0.429,p<0.01;β=0.536,p<0.01;β=0.331,p<0.01)。本研究的H1a、H1b、H1c 假设都得到验证。模型11~ 模型13 可以看出,情感衰竭、去人格化、低个人成就感与人际指向负面行为都存在显著正相关关系(β=0.341,p<0.01;β=0.395,p<0.01;β=0.244,p<0.01)。本研究的H1d、H1e、H1f 假设得到验证。

模型15 是职业倦怠与员工心理契约违背之间的层次回归结果,p 值为0.593(p<0.01),说明职业倦怠对员工心理契约违背有显著正向影响,假设H2 得到数据支持。

从表3 可以看出,模型3 是心理契约违背与员工负面行为之间的分层回归结果,β 值为0.378(p<0.01),由此说明职业倦怠进入回归模型中对员工负面行为有显著正向影响,假设H3 得到数据支持。在对各变量维度的回归分析中,模型5 和模型10 可以看出,心理契约违背对组织指向负面行为、人际指向负面行为都具有显著的正向影响(β=0.389,p<0.01;β=0.325,p<0.01)。本研究的H3a、H3b 假设得到验证。

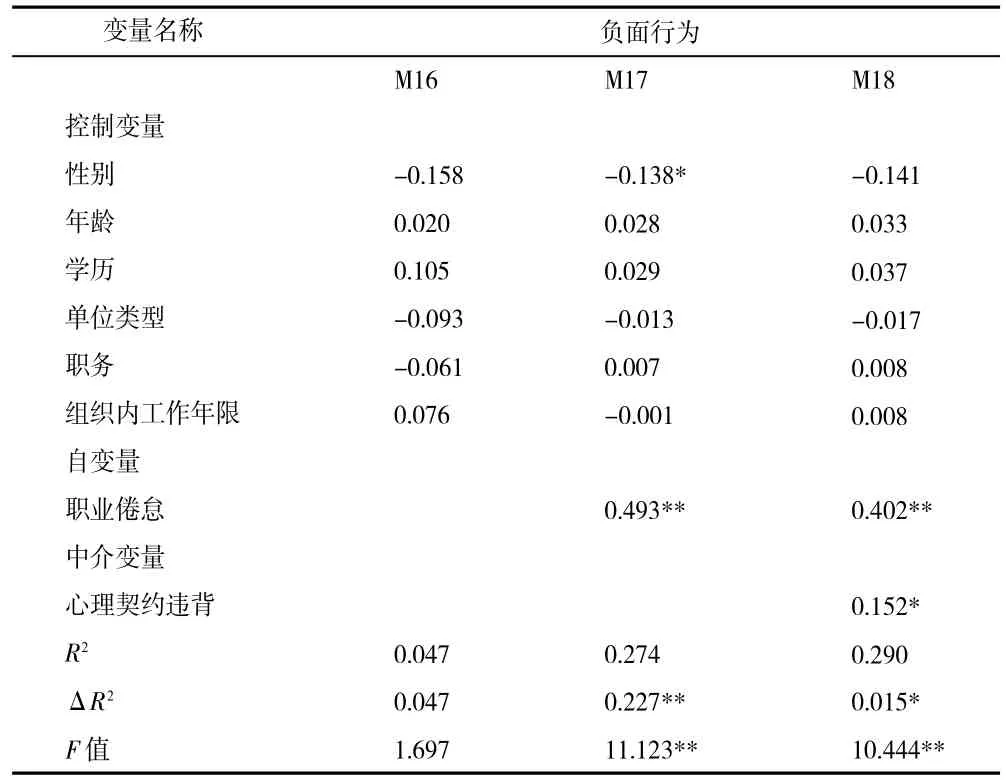

研究采用Baron 和Kenny(1986)[34]的回归分析方法,检验心理契约违背的中介作用。由表4 可以看出,当导入心理契约违背中介变量到回归模型中后,职业倦怠对员工负面行为的影响依然显著,但是影响程度,也就是β 值从原来的0.493(p<0.01)降为0.402(p<0.01),由此说明心理契约违背部分中介作用职业倦怠对员工负面行为的影响过程,前述假设H4 得到数据支持。

表4 职业倦怠与心理契约违背对员工负面行为的回归分析

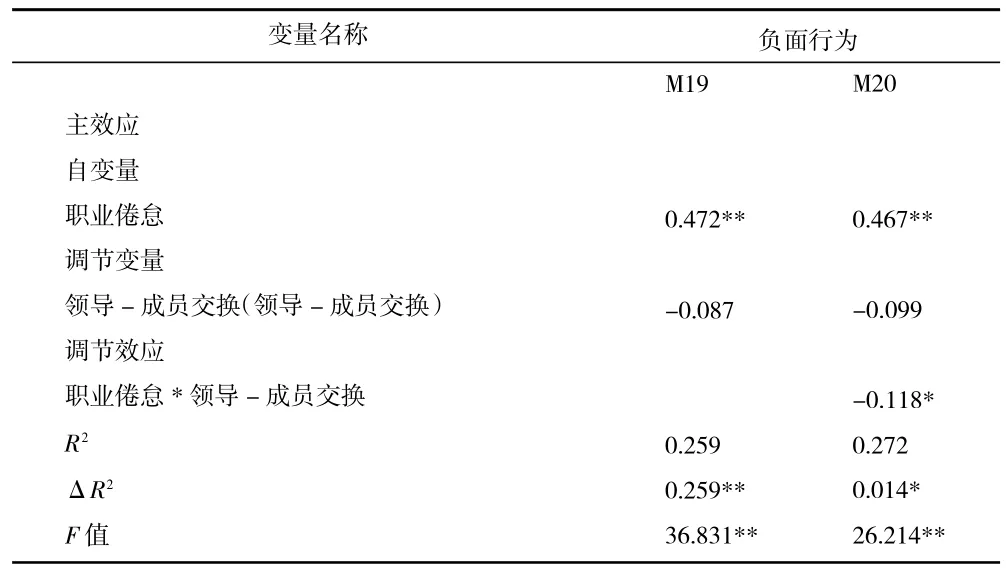

由表5 可以看出,领导-成员交换在职业倦怠与员工负面行为之间的调节效应中(M20)R2值为0.272(P<0.01),回归模型对员工负面行为的解释效应为27.2%,交互项(职业倦怠* 领导-成员交换)的标准化系数(β)值为-0.118(P<0.05),负向影响显著,由此说明假设H5 得到数据支持,也说明领导-成员交换在职业倦怠与员工负面行为之间起负向调节作用。该结果表明领导-成员交换质量越高,职业倦怠对员工负面行为的影响作用越弱,假设H5 得到数据支持。假设H5 再次得到验证。

表5 领导-成员交换对职业倦怠与负面行为的调节效应分析

五、研究结论、贡献及讨论

为了进一步验证该假设,直观地展示领导成员交换的调节作用,本研究采用Cohen(2012)[35]提出的方法,以高于均值一个标准差和低于均值一个标准差为基准描绘了不同领导成员交换水平的员工在感受到职业倦怠时负面行为的差异,如图2 所示。

图2 领导成员交换的调节作用

由图2 可知,与低品质领导-成员交换相比,高品质领导-成员交换的员工的负面行为回归线较平缓。在高品质领导-成员交换条件下,高水平职业倦怠的员工负面行为和低水平职业倦怠的员工负面行为差异较小,由此表明,在低品质领导-成员交换条件下,员工的负面行为更易受到职业倦怠的影响,即职业倦怠提高了相同的水平时,高品质领导-成员交换条件下的员工负面行为的概率要比低品质领导-成员交换条件下的员工的概率低,

本文以认知社会交换理论为基础,深入挖掘职业倦怠对员工负面行为的影响机制,从而探讨企业如何采取有效措施以干预员工因职业倦怠引发的负面行为。本文通过收集问卷调研数据,构建理论模型开展实证分析,得出以下研究结论:

1.员工的职业倦怠与员工负面行为显著相关。

这表明,员工的职业倦怠心理容易引发负面行为。现有研究较多地探讨职业倦怠的影响因素,较少关注到其触发的行为后果。本研究发现,职业倦怠所表现出对工作的情感枯竭、去人格化和成就感缺失都会引发员工的组织指向和人际指向的负面行为。由此可见,当员工产生职业倦怠,会同时不认真对待工作和破坏人际关系,造成对企业及其利益相关者的直接或间接损失。这一研究结果是对现有职业倦怠相关研究成果的拓展和深化。

2.心理契约违背是职业倦怠触发员工负面行为的内在原因。以认知社会交换理论为理论基础说明,当员工职业倦怠到一定程度,对所在组织产生了强烈的心理契约违背,虽然其表面上依然在正常工作中,但会采取负面行为来发泄内心的压力。

3.领导-成员交换在职业倦怠和负面行为之间起调节作用。基于社会交换理论,高品质的领导-成员交换会给员工更多的有形与无形的心理支持和工作资源,这会提高员工对于工作的投入和积极性,从而减少职业倦怠感,减少负面行为的产生。

本研究的理论贡献主要在于拓展的职业倦怠研究成果,实证检验其对员工负面行为的影响机制,验证了心理契约违背的中介作用和领导成员交换的调节作用。鉴于此,本研究的管理实践尤其是对领导者而言,主要启示有:

第一,在复杂而多变的工作环境下,高度关注职业倦怠现象对员工行为的负面影响,及早干预才能避免这一现象的产生。当今社会和经济环境多变,企业为应对各类情况往往会造成员工较大的心理压力,使他们由于缺乏职业安全感和成就感,对职业产生倦怠甚至厌倦,从而可能会不认真对待工作甚至破坏人际关系之之类的负面行为以疏解心理压力。企业采取适当地措施以防范这一现象发生。

第二,强化员工的组织认同感和归属感以降低其心理契约违背的情绪,尽量减少其将职业倦怠感归因于组织本身。员工职业倦怠形成原因是多方面的,如果其心理压力一旦触发心理契约违背的情绪,员工有很大的可能采取负面行为以疏解心理压力。因此,组织需要更关注员工的职业成长。数据表明,企业重点关注对象为工作3~4 年以上的中层管理者,为缓解他们的职业压力而提供多元化的培训和指导。

第三,发展高品质的领导与成员之间的管理,提高领导行为的有效性。在中国这种社会情境下,由于员工的薪酬、晋升的关键更多是看领导[36],因此组织管理人员在处理与员工之间的关系时,必须做到以身作则,公私分明,在奖罚方面必须做到公正、公平和透明,对员工感受到的工作压力能够表现出组织及领导个人的关怀与支持,让员工感受到企业的关心,减少员工因为组织未提供充足支持而产生的心理契约违背,进而减少员工在组织中的负面行为。

六、研究局限与展望

本文系统地分析了职业倦怠与员工负面行为之间的关系及影响机制,同时,领导-成员交换在心理契约违背的中介效应下的调节作用进行了分析与验证。但是,本研究依然有许多不足和需要继续优化的地方,具体说明如下:

第一,样本数据可能存在一定的误差。本研究的调查问卷采用电子自我测量的方法,这种测量方式易造成社会称许性问题,从而可能导致部分数据失真;还有就是截面数据的使用,这会导致研究缺乏时间上的一致性。因此,未来可通过搜集不同时点的纵向数据解决这一问题。

第二,目前对职业倦怠与负面行为之间影响关系的研究缺乏,因此将职业倦怠作为解释变量探索其对负面行为的作用及相关机理的研究仍有待进一步研究。另外,本文虽然通过实证分析的方法检验了职业倦怠与负面行为之间的作用机制,但是仍然需要工作实践来对本研究的结论进行实践验证。