论蔡元定《燕乐》

吕 畅

内容提要:南宋蔡元定所著《燕乐》有诸多异称,《燕乐》《燕乐原辨》《燕乐本原辨证》是较恰当的称名。《燕乐》虽然久已散佚,但其部分信息留存于《宋史》《攻媿集》《朱子全书》等著作。该书成书下限是宋光宗绍熙癸巳年(1193),为一本独立的著作,包含图说、律本、正律、俗名四节,主要观点是燕乐源自雅乐。蔡元定《燕乐》的撰述目的并非探讨唐宋燕乐二十八调的音乐形态,而是为构建雅乐理论体系而作,故可将其视为北宋以来雅乐理论探讨的延续。

部分留存于《宋史·乐志》中的蔡元定《燕乐》一直是研究唐宋燕乐二十八调的重要文献之一,不少涉及这一课题的观点都以其为核心依据。其中,最为著名的当属王光祈《中国音乐史》依据其中“七声高下之略”一节,提出的以“闰”作“清羽”为特征的“燕乐音阶”理论①。长达半个多世纪的“变”“闰”之争与“燕乐音阶”名实之辩即自此揭开②。然而,蔡元定《燕乐》自身所包含的文献信息却一直没有受到足够重视。例如:究竟何时成书?是在什么样的背景下写成?书中有哪些内容?成书后传播情况如何?因何散佚?等等。诸如此类问题一直无人关注。

本文试图回答“蔡元定《燕乐》究竟是一本什么样的书?”这一问题。然后,结合《律吕新书》,以及蔡元定与朱熹的往来书信,分析现存蔡元定音乐著述的内在联系,并探究其撰述目的。

一、《燕乐》的异称与成书时间

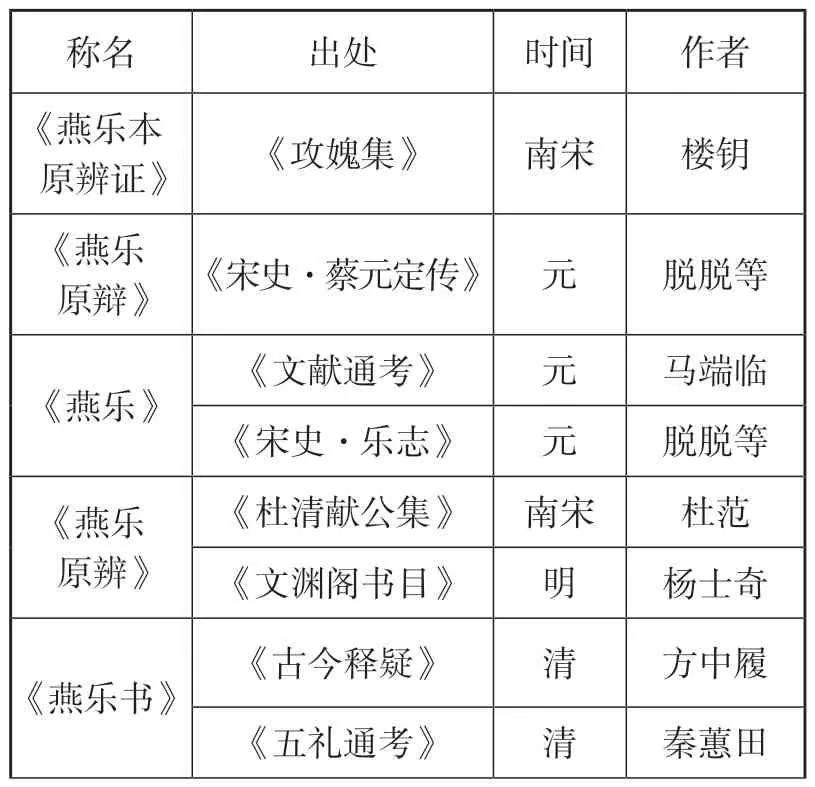

学界对《宋史·乐志》所载蔡元定《燕乐》的称名有五种:《燕乐》《燕乐书》《燕乐原辨》《燕乐原辩》《燕乐本原辨证》。③

《燕乐》之称最早见于元代成书的《文献通考·乐考》④和《宋史·乐志》:“蔡元定尝为《燕乐》一书,证俗失以存古义。”⑤近代以来这一称名最为普遍。如王光祈在《中国音乐史》中引用《宋史》时的表述:“蔡元定尝为《燕乐》一书。”⑥杨荫浏《中国古代音乐史稿》:“宋人讨论《燕乐》问题而比较重要的材料还有蔡元定《燕乐》一书,其大概内容,见于《宋史》卷一四二《乐志》,可以参考。”⑦又如最早对王光祈“燕乐音阶”发出质疑的陈应时《“变”和“闰”是清角和清羽吗?—对王光祈“燕调”理论的质疑》:“王光祈的‘燕调’是以《宋史》所录南宋蔡元定所著《燕乐》一书的有关内容作为立论依据的。”⑧

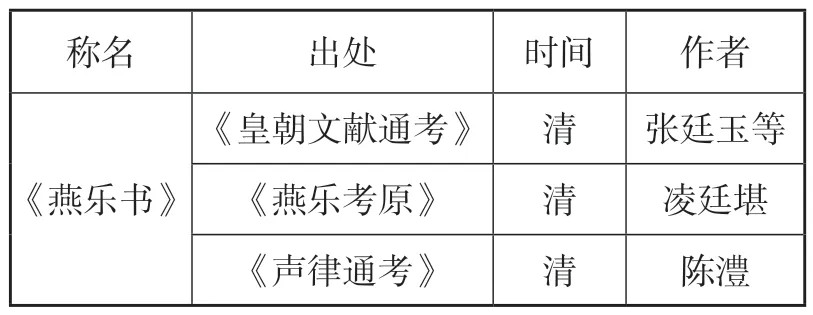

《燕乐书》之称最早见于清方中履《古今释疑》卷十一《俗乐》:“蔡西山《燕乐书》曰……”⑨此后,《五礼通考》⑩、《皇朝文献通考》11、《燕乐考原》12、《声律通考》13等书均有类似称呼。但是,这些著述中所说的《燕乐书》均专指《宋史·乐志》中的“《燕乐》一书”。采用这一称名的当代学者主要有陈其射、李玫、吴志武等。如陈其射《中国古代乐律学概论》称:“后学讨论的焦点主要集中在对《宋史·乐志》中《燕乐书》中的一段话的理解之上。”14李玫《蔡元定〈燕乐书〉解—“变”与“闰”解释中的王光祈之误》15、《“燕乐二十八调”文献通考》16,以及吴志武《〈九宫大成〉宫调与燕乐二十八调之关系》17等亦均称“《燕乐书》”。

《燕乐原辨》之称最早见于南宋杜范《杜清献公集》与明杨士奇《文渊阁书目》。《杜清献公集》称:“西山先生所著书有:《大衍详说》《律吕新书》《燕乐原辨》《皇极经世》……”18《文渊阁书目》载:“《燕乐原辨》一部一册。”19

《燕乐原辩》之称最早见于《宋史·蔡元定传》:“其平生问学,多寓于熹书集中。所著书有《大衍详说》《律吕新书》《燕乐》《原辩》。”20当代学者陈其射等采用此称:“蔡元定此书原名为《燕乐原辩》……”21

最为值得重视的是沈冬的观点。作为最早探讨蔡元定《燕乐》书名的学者,沈冬在《蔡元定十八律新探(上)》指出:“《宋史》卷一四二(乐志十七)记为《燕乐》,是以多数学者都径以《燕乐》呼之;也有学者称之《燕乐书》或《乐书》,凡此均为讹传。其实此书蚤亡,原序尚在,是宋代楼钥所作,收在楼氏《攻媿集》卷五三,煌煌然题为《〈燕乐本原辨证〉序》,……‘燕乐原辨’之名,当即《燕乐本原辨证》的省称。”22沈冬所引用的楼钥《燕乐本原辨证序》(以下简称《序》)引出了该书的另一个称名《燕乐本原辨证》。

楼钥,字大防、启伯,号“攻媿主人”,《宋史》有传23。其人生于1137年,较蔡元定小两岁,于1213年逝世,晚于蔡元定15年。《攻媿集》所收录的大量书序、题跋,留下了不少散佚著述的珍贵信息,具有很高的文献价值24。由于楼钥在《序》中明确提到与蔡元定的会晤,并较为详细地转述了蔡元定本人对于《燕乐》主题思想的阐述,因此《序》成为研究蔡元定《燕乐》原貌最直接的一手材料。除《攻媿集》外,《序》还见于《宋元学案补遗》卷六二、《全宋文》卷五九五〇。原文如下:

乐之失久矣。本朝诸巨公逢时遇主,不可谓不行所学,而终无定论。今之君子,学此者益寡。建安蔡季通久从晦庵朱先生游,学问该洽,持论皆有信据,一见而及此,因得叩请。曰:“《大乐之书》卷帙繁重,不能自随。”出所著一编曰《燕乐本原辨证》。谓雅、郑固已辽绝,而燕乐尤为淫靡。然推其所自,实出于雅。《唐志》论雅俗之别,谓俗乐有与律吕同名而声不近雅者,其宫调乃应夹钟之律。季通谓律度量衡,言盖有叙。若有尺寸求之,则是律生于度。若以累黍为之,则是律生于量,皆非也。故自为律以吹之而得其声,每疑今之乐以夹钟为黄钟,得唐史之言而信,故为图为说。而又列律本、正律、俗名三者,使人知今之俗乐虽非古,而其本则不能外此也。则又叹曰:为此俗乐者,不知其何人,使后世耽玩而人心日漓,风俗日薄,不能自还于雅正,其亦不仁也矣。然名宫与调,犹曰黄钟、中吕、南吕,以纪律本,意谓声虽变而名尚存。不没其本,以待后之知者,其用心又何其仁也。故欲民之归于厚,当先正乐。欲乐之正,不可不先求俗乐之原。

此书之作,非一日之积。余虽好之,亦未能遽解。老矣,恐不能自进于此。季通又长余二岁,安贫乐道,壮岁已弃科举,此志其遂申否乎?季通此行,得一观颂台之乐,归而益考诸书,欲使乐书全备,善矣。然古谓妙解者,犹不如神解。如万宝常等人,亦几于神者,恐非书所能尽。季通用功已深,更加勉焉。必无歉于我,然后可传诸人。求《大乐之书》而观之,尚俟后日。25

将这篇序文中所呈现的信息与《宋史·蔡元定传》所载“其平生问学,多寓于熹书集中。所著书有《大衍详说》《律吕新书》《燕乐》《原辩》”26相结合进行分析,可知《宋史》中出现的《燕乐》《燕乐原辩》,与《攻媿集》中的《燕乐本原辨证》是同一本书,即《燕乐》《燕乐原辨》《燕乐原辩》是《燕乐本原辨证》的简称。现将南宋至清代各书名汇总如下:

(续表)

从上表可见,《燕乐书》的称法是不恰当的。因为这一名称并不见于《宋史》《攻媿集》《文渊阁书目》等与原书有关联的文献,而是集中出现于以《宋史·乐志》为文献来源的清代著述。

另,中华书局点校本二十四史《宋史·蔡元定传》有两处值得商榷。其一,将《燕乐原辩》处理为“《燕乐》《原辩》”27两本书,有误。其二,《宋史·蔡元定传》所载《燕乐原辩》用“辩”,而《序》《杜清献公集》《文渊阁书目》均作“辨”。杜范生于1182年,小蔡元定47岁,亦为朱子门人28。《杜清献公集》卷十九收有杜范为黄灏、王蔺、詹体仁、蔡元定四人所作传记29。比照《杜清献公集·蔡元定传》与《宋史·蔡元定传》,两者内容基本一致,仅有个别文字出入。可见,是《宋史》在使用杜范《蔡元定传》时误将“辨”衍作“辩”。

楼钥《序》还为解决《燕乐本原辨证》的成书时间提供了信息。其一,“一见而及此,因得叩请。曰:‘《大乐之书》卷帙繁重,不能自随。’出所著一编曰《燕乐本原辨证》。”可知,楼钥曾当面向蔡元定请教音乐之事,并得阅《燕乐本原辨证》。楼氏长期任职于中枢,与士林交往甚密。绍熙五年(1194)朱熹被宋宁宗免职时,楼钥曾为朱熹上书抗辩,30并因此忤逆宋宁宗与韩侂胄,于“庆元党禁”期间,罢职归乡十三年。1207年,韩侂胄被诛后,复起。从楼钥与朱熹的关系来看,楼钥与布衣蔡元定的交往或以朱熹为桥梁。

其二,据刘爚《蔡元定墓志铭》:“绍熙癸丑,西游襄汉,循淮度江道经建业,京师城朝之名胜无不倾倒,常与太学生王兹诸公游西湖。闻诸公欲荐之於朝,即日命舟而归。”31这一记载与《宋史·蔡元定传》所说“太常少卿尤袤、秘书少监杨万里联疏荐于朝32,召之,坚以疾辞。筑室西山,将为终焉之计”33形成互证。蔡元定在绍熙癸丑年(1193)到京师,与太学生王兹等有过交游,听闻有士大夫打算举荐自己为官,便返回故乡。此后,果然受到尤袤、杨万里二人举荐。《序》中言及“季通此行,得一观颂台之乐”。“颂台”是“指古代太常寺之类专司礼乐、祭祀的官署”34。所谓“颂台之乐”,即为宗庙雅乐,亦可证明蔡元定的观乐地点,即楼蔡之会的地点只能是京师。

要之,“绍熙癸丑”,即绍熙四年(1193),蔡元定到达京师,与楼钥相会并出示《燕乐本原辨证》。故而,这一年是为《燕乐本原辨证》成书时间的下限。

二、《燕乐》的原始形式与基本内容

“蔡元定尝为《燕乐》一书,证俗失以存古义,今采其略附于下”。35《宋史·乐志》明确称其所载仅为蔡元定《燕乐》之“略”。下面分别从《序》《宋史·乐志》,以及《朱文公文集·答蔡季通》三种史料分析《燕乐》的原始形式与基本内容。

首先,蔡元定称“《大乐之书》卷帙繁重,不能自随,出所著一编曰《燕乐本原辨证》”。“大乐”即为雅乐,《大乐之书》肯定是关于雅乐的著作。《燕乐原辨》在收入《文渊阁书目》时,被称为“一部一册”。可见《燕乐本原辨证》本身是蔡元定已经完成的一部独立著作,而非《大乐之书》的一部分。

其次,《序》云:“季通谓律度量衡,言盖有叙。若有尺寸求之,则是律生于度。若以累黍为之,则是律生于量,皆非也。故自为律以吹之而得其声,每疑今之乐以夹钟为黄钟,得唐史之言而信,故为图为说。而又列律本、正律、俗名三者,使人知今之俗乐虽非古,而其本则不能外此也。”36据此,蔡元定此书共包含四项内容:为图为说、律本、正律、俗名。下面分别考察其具体情况。《宋史·乐志》所载蔡元定“《燕乐》之略”500余字,从文本上可以很清楚地将其分作四段:“取律寸、律数、用字纪声之略”“七声高下之略”“夹钟收四声之略”“四声二十八调之略”。原文如下:

黄钟用“合”字,大吕、太簇用“四”字,夹钟、姑洗用“一”字,夷则、南吕用“工”字,无射、应钟用“凡”字,各以上、下分为清浊。其中吕、蕤宾、林钟不可以上、下分,中吕用“上”字,蕤宾用“勾”字,林钟用“尺”字。其黄钟清用“六”字,大吕、太簇、夹钟清各用“五”字,而以下、上、紧别之。紧“五”者,夹钟清声,俗乐以为宫。此其取律寸、律数、用字纪声之略也。

一宫、二商、三角、四变为宫,五徵、六羽、七闰为角。五声之号与雅乐同,惟变徵以于十二律中阴阳易位,故谓之变;变宫以七声所不及,取闰余之义,故谓之闰。四变居宫声之对,故为宫。俗乐以闰为正声,以闰加变,故闰为角而实非正角。此其七声高下之略也。

声由阳来,阳生于子、终于午。燕乐以夹钟收四声:曰宫、曰商、曰羽、曰闰。闰为角,其正角声、变声、徵声皆不收,而独用夹钟为律本。此其夹钟收四声之略也。

宫声七调:曰正宫、曰高宫、曰中吕宫、曰道宫、曰南吕宫、曰仙吕宫、曰黄钟宫,皆生于黄钟。商声七调:曰大食调、曰高大食调、曰双调、曰小食调、曰歇指调、曰商调、曰越调,皆生于太簇。羽声七调:曰般涉调、曰高般涉调、曰中吕调、曰正平调、曰南吕调、曰仙吕调、曰黄钟调,皆生于南吕。角声七调:曰大食角、曰高大食角、曰双角、曰小食角、曰歇指角、曰商角、曰越角,皆生于应钟。此其四声二十八调之略也。37

“夹钟收四声之略”中有“而独用夹钟为律本”一句,故为“律本”;“取律寸、律数、用字纪声之略”以谱字配十二律,故为“正律”;“四声二十八调之略”以四声收燕乐二十八调调名,故为“俗名”。唯独少了“图说”部分,但多了“七声高下之略”一段。下面进一步对这两部分内容进行分析。

在《朱子全书》与《蔡氏九儒书》两本书中,收录了相当数量的朱蔡两人的通信,涉及音乐的内容基本集中于《晦庵先生朱文公文集》《晦庵先生朱文公续集》。这些音乐信件中并未出现《燕乐本原辨证》书名,甚至根本没有“燕乐”二字,而是集中于两个主题:“古琴”“乐律”,与《燕乐》内容相关的是后者。

涉及“乐律”的内容主要有三个方面。其一为十二律律管制作。如“《律说》少有疑处,……但圆径亦须更仔细,如引《汉志》,由此之义起十二律之周径,恐未免有牵强处也。嘉量积黍数之前,合定方深围径之数相参验。”38其二为对《史记·律书》《通典》等古代律学著作及王朴等人律学理论的评说。如:“疑大乐亦只是如此推校,但律之高下未有准则。王朴之乐,想亦只是得此法,而不得律之高下。”39“《通典》中说十二律子声,莫便是清声否?若如所言,即是二十四律,不用六十律矣。”40“近读《长编》,说魏汉津、刘炳作大晟乐,云依太史公黄钟八寸七分之管作正声之律,依班固黄钟九寸之管作中声之律。”41“《史记》律数源远,七分为寸之说亦深疑之,但自算不得,不敢坚决去取”42等。其三为制磬。在《续集》中集中出现了五通涉及制磬之法的书信。如:“石磬,闻平江不难得,欲托人作小者数枚,但不能合新律。幸为思之,合用几枚?其长短厚薄之度如何?”43“磬说跟无可疑,幸少黜先人之言,而之公共之心度之,则知鄙意之不缪”44等。

下面将其中可与蔡元定音乐著述相勾连的内容进行分析。

1.“ 乐图”。第一处“:《乐图》烦更问子本,此只有十二样,而调名之多,何耶?”45朱熹所说“调名”为何如此之多,显然是指燕乐调的俗称。燕乐调之名除可用律名加调名称呼,如“黄钟宫”“林钟徵”“无射角”之类外,还使用“俗呼”,如“越调”“仙吕调”“般涉调”等。这部分内容与《宋史·乐志》所载蔡元定《燕乐》第四段“四声二十八调之略”相吻合。第二处“:《乐图》曾理会否?此便是七均八十四调之法,变当是变徵,闰当是变宫耳。疑大乐亦只是如此推校,但律之高下未有准则。王朴之乐,想亦只是得此法,而不得律之高下。”46这里朱熹提到“七均八十四调之法”,并说“律之高下未有准则”,说明并非谈论律制中音阶的精密高度,而是专论宫调与调式音阶问题。朱熹对“变”“闰”实质所下的结论,与《宋史·乐志》蔡元定《燕乐》第二段“七声高下之略”相合,而朱熹将其归入“乐图”之中。由此可以推断,这封信讨论的相关内容属于前文中所多出的“七声高下之略”一节。

2.“ 律图”。“《律图》想甚可观,然其声须细考之,令有定论乃佳”47一句。与之相近的还有“黄钟一均六律,各随大小画样,以所定古尺为准,各余半寸以上,以备磨错乃佳”48。信中“随大小画样”值得重视。

“图说”是古人常用的撰述体例,如姜白石《七弦琴图说》等,蔡元定《律吕新书》中也有此类体例内容,如“律生五声图”“八十四声图”“六十调图”。为求简洁,并与其余三项名称对应,下文统一将“为图为说”称为“图说”。

《序》中有一处涉及“图说”的线索:“得唐史之言而信,故为图为说。”回溯“唐史”相关记载以访“图说”之义。考《旧唐书·音乐志》,未见造律相关内容,但《新唐书·礼乐志第十一》云:“声无形而乐有器,古之作乐者,知夫器之必有弊,而声不可以言传,惧夫器失而声遂亡也,乃多为之法以著名之。故始求声者以律,而造律者以黍。……使其分寸、龠和、铢两,皆起于黄钟,然后律度、量衡相用为表里,使得律者,可以制度量衡,亦可以制律。不幸而皆亡,则推其法数而制之。用其长、短、多少、轻重以相参考。四者既同,而声必至,声至而后乐可作矣。”49蔡元定认为“律生于度……律生于量,皆非也”。通过吹管以声求律,则可以实现《新唐书》所说“声至而后乐可作矣”。《朱子语类》并有佐证材料:“律管只吹得中声为定。季通尝截小竹,吹之可验。”50可见“图说”的内容应当包含“吹管定律”理论,即上文所引信中的“《律图》”。

如上所述,虽然《宋史·乐志》所载蔡元定《燕乐》的四段内容不可与之完全相呼应,但所说“采其略”确实涵盖了蔡元定《燕乐》的大部分内容。为什么《宋史》中没有“图说”的内容呢?

在查阅《燕乐》相关文献时,笔者发现在马端临《文献通考》卷一百四十六《乐考十九·俗乐部》中所载《中兴四朝乐志叙》的一段文字,与《宋史·乐志》“燕乐”一节基本一致。《文献通考》成书于延祐五年(1318),早于《宋史》(1345)。照理,稽考《文献通考》更容易追踪《燕乐》的相关信息。然据李方元《〈宋史·乐志〉研究》,《宋史·乐志》虽然大量内容与《文献通考》相同,但并非抄自《文献通考》,而是与《宋史·乐志》有共同史料来源,即宋国史。51不过《文献通考》的独立价值是明确讲到此段文字来自《中兴四朝乐志叙》52。

查考《中兴四朝乐志》,此书早佚,书名仅见于《文献通考》。后世所有著述引此书时,均言引自《文献通考》。所谓“中兴四朝”,指南宋初期高宗、孝宗、光宗、宁宗时期,《中兴四朝乐志》应是四朝国史中的乐志部分。按上文所考《燕乐》至迟成书于1193年,即宋光宗绍熙四年,正在中兴四朝之间。《中兴四朝乐志》应是按照时间顺序,对高宗到宁宗(1127—1224)近100年间乐事兴废的梳理。“叙”通“序”,其“叙”是对“四朝乐志”的概括性评述。“燕乐”一节所论既然均为历代燕乐,必然不可忽视蔡元定的专著《燕乐》,但是不收录涉及雅乐理论的“图说”也属合情合理。

三、《燕乐》的撰写目的与时人评价

蔡元定《燕乐》的撰写目的在《序》中有明确表述:“雅、郑固已辽绝,而燕乐尤为淫靡。然推其所自,实出于雅……”53结合序言提供的书名《燕乐本原辨证》,可知这是一本为了证实“唐宋燕乐源自雅乐”的书。根据目前留存文本信息,还有如下几点可以证明。

首先,《燕乐》中有部分雅乐内容。楼钥在《序》中屡屡提及雅乐。《序》首句所称“乐之失久矣”中的“乐”,显然指雅乐。《序》结尾处还曾将蔡元定临安之行所观“颂台之乐”与《大乐之书》相联系,希望蔡元定“归而益考诸书,欲使乐书全备”,自己再“求《大乐之书》而观之”。正是因为写作目的相近,蔡元定才在楼钥“叩请”《大乐之书》时,示以《燕乐》。《燕乐》中有讨论雅乐的“图说”一节也可说明这个问题。

其次,《中兴四朝乐志叙》的编者既然可以“采其略附于下”,肯定读过蔡元定《燕乐》全本。按其所言,“蔡元定尝为《燕乐》一书”的目的,是“证俗失以存古义”。而“古义”的内涵在其所附《燕乐》之略后,有专门说明:“声之感人,如风偃草……使心知百体,皆由顺正以行其义,此正古之君子所以为治天下之本也。”54《中兴四朝乐志叙》认为雅乐是礼乐治国理念在音乐上的外在形式,“证俗失以存古义”的目的是实现儒家礼乐治国。由此可知,《中兴四朝乐志叙》著者就是因为不认同蔡元定《燕乐》试图通过燕乐来考源雅乐的做法,才会说“窃考元定言燕乐大要,其律本出夹钟……此所谓靡靡之声也”。

最后,上文所言朱熹致蔡元定书信中所包含的可与《燕乐》内容相关联的部分,都可归于雅乐理论体系。如言及“乐图”,明确与“七声高下之略”相关的一则书信中,朱熹直接阐明“疑大乐亦只是如此推校”。实际上,除去与古琴相关的内容,朱蔡二人的音乐书信全部都在探讨诸如“定律”“候气”“制磬”“度量”“累黍”等雅乐理论问题。

那么,以目前材料所见,读过《燕乐》的朱熹、楼钥、《中兴四朝乐志叙》作者,以及蔡元定本人,对《燕乐》有何评价呢?

先看朱熹的态度。书信中朱熹没有直接提到过《燕乐》,但较为明显可与《燕乐》联系在一起的是以下这封信中提到的《郑》书。“《雅》《郑》二书皆欲得之,律管并望携至,不知何时得来?”55《雅》《郑》既然是“二书”,那么必定有具体所指。检录蔡元定三种音乐著述,《大乐之书》《律吕新书》显然是“雅书”,只有《燕乐》属于“郑”书。笔者认为,“郑”字的出现,已经表明了朱熹的态度。在《诗集传》中,朱熹曾猛烈抨击“郑声”,认为“郑声”是甚于“卫声”的乐之至恶者:“郑卫之乐,皆为淫声。然以《诗》考之,卫诗三十有九,而淫奔之诗才四之一。郑诗二十有一,而淫奔之诗已不翅七之五。卫犹为男悦女之辞,而郑皆为女惑男之语。卫人犹多刺讥惩创之意,而郑人几于荡然无复羞愧悔悟之萌。是则郑声之淫,有甚于卫矣。故夫子论为邦,独以郑声为戒而不及卫,盖举重而言,固自有次第也。《诗》可以观,岂不信哉!”56既然将《燕乐》称作“《郑书》”,说明朱熹不可能同意蔡元定所提出的“燕乐本原实出于雅”的观点,并且对燕乐以及《燕乐》的态度是否定的。

《中兴四朝乐志叙》著者的反对态度更为明确:“窃考元定言燕乐大要,其律本出夹钟……此所谓靡靡之声也。”楼钥的反对态度稍微委婉,不过也提出《燕乐》中的“妙解”不如“神解”:“季通此行,得一观颂台之乐,归而益考诸书,欲使乐书全备,善矣。然古谓妙解者,犹不如神解。如万宝常等人,亦几于神者,恐非书所能尽。”朱熹是蔡元定的老师,楼钥代表支持蔡元定的文人士大夫,而《中兴四朝乐志叙》的作者则代表官方意见。《中兴四朝乐志叙》出于蔡元定身后,楼钥的意见蔡元定或许不以为意,但他肯定不能忽视朱熹的观点。下面从另一个角度推测蔡元定本人对《燕乐》的看法。

按正统六年(1441)杨士奇《文渊阁书目》所载,至少此时蔡元定《燕乐》尚存于世。但编订于万历三十三年(1605)的张萱《内阁藏书目录》,已无《燕乐原辨》条目,说明当时内阁中已不见此书。即《文渊阁书目》是目前所见《燕乐》最后一次留下文本书目信息。

据《宋史·蔡元定传》,蔡元定返乡后筑室西山,著书讲学。从其写给朱熹的最后一封信《临终别文公书》看,到达湖南后蔡元定还在继续教授新徒57,可见朝廷并未禁止其传播学术。据山寺三知考证,《律吕新书》完成于蔡元定去世前一年58,证明其流放期间著述权也未被剥夺。并且,蔡元定的故乡及一生主要学术活动地建阳县麻沙镇,即为宋代三大刻书中心之一。宋人谓:“麻沙、崇化两坊产书,号为‘图书之府’……建阳版本者无远不至。”59虽然“麻沙本”在纸质、版刻等方面水平不及浙刻本,但是胜在价廉,流播甚广。

机械电气设备中的电抗器又被称之为电感装置,当设备内导体具有电能后,在其周围会产生磁场,并使电能载体产生感应。设备通电时电流感应不明显,磁场强度不高。在机械电气设备实际运行的过程中,如果电抗装置线路呈现出螺旋线管特征,则电抗器可有效的改善电流分布情况;如果电抗装置出现故障,则需线管工作人员利用继电保护装置对电抗器进行维修。同时,机械电气设备中保护装置可对设备运行进行有效的保护,降低电抗器问题发生几率。在电抗器异常运行情况下,还需运用高温风机等装置,将电抗器温度控制在合理范围之内,避免设备冒烟及燃烧等严重故障事故出现,从根本上提升机械电气设备运行安全性。

在自《燕乐》成书下限绍熙癸丑(1193)至明《文渊阁书目》编成的正统六年(1441)的248年间,正是理学走向极盛,朱蔡著述研究持续升温的阶段。今本《律吕新书》中夹杂了大量宋元学者的批注。明清时期对《律吕新书》的各种注书层出不穷,以至于朱载堉说“世之言律者多宗蔡元定”60。但除《文献通考》《宋史·乐志》转录外,并无任何学者对《燕乐》原作内容进行探讨。凡所言及,或者只是书名,如宋杜范《杜清献公集》,或者局限于《宋史·乐志》“采其略”的内容,如《燕乐考原》《声律通考》《五礼通考》《古今释疑》等。

尽管《燕乐》的散佚原因不明,但其在正常的传播条件下却流布不广是可以肯定的。《律吕新书》成书后,经蔡元定与朱熹多次讨论与修改,最后由蔡渊整理校正,定稿时蔡元定已经去世。61为什么朱熹、蔡元定、蔡渊没有以同样的方式处理《燕乐》?《燕乐》传本稀少,或许是由于蔡元定有意为之?

回避自己不满意的作品其实是古往今来创作者共有的一种习惯。如诗圣杜甫30岁以前的诗歌基本不存于世。明王嗣奭《杜臆》云:“观公吴、越、齐、赵之游,知其壮岁诗文遗逸多矣。岂后来诗律转细,自弃前鱼邪?”62杜甫自我放弃早期作品的观点已成中西学界主流认识。63再如《朱文公文集》卷七十五《困学恐闻编序》,可知隆兴二年(1164),即朱熹35岁时作有《困学恐闻》一书。但这本书不仅没有收入朱熹文集,亦未见任何朱熹门人对其内容有明确叙述,是为作者主动放弃自己不满意作品的另一例。

总之,根据目前所见材料,《燕乐》著成之后未有时人之正面评价。

四、蔡元定音乐著述的内在关系与撰述目的

在朱蔡两人的音乐学术交流中,篇幅最长的是朱熹应蔡元定之邀为《律吕新书》作的序言。朱熹对这篇序言极为重视,现存与蔡元定商讨序言写作与修改问题的书信就有三通。

“《律书·序》客中不暇检寻,须俟还家,即为整葺,后便奉寄也。”64“所需《律序》,乍归未暇检寻旧本,旦夕得之,即写本寄去。鄙意但能说得有所据依而非蹈袭之意,它不能有所发明也。……前日丘仲高行后,寻得《律书·序》草,令略具前书,其不能尽者,亦非此所能尽也。序中恐有未是处,更告详细点检,一一见喻,不敢惮改也。”65“《琴说》前已寄去,后又寄改定数字,不知已到未?《律书·序》亦已附草本去,因有回便,幸喻及可否也。”66

朱熹《律吕新书序》中明确讲到该书的写作目的是恢复雅乐:“予谓国家行且平定中原,以开中天之运,必将审音协律,以谐神人。当是之时,受昭典颁之臣,能得此书而奏之,则东京郊庙之乐,将不待公孙述之而后备;而参摹四分之书,亦无待乎后世之子云而后知好之矣。”67《燕乐》的著述目的也是论证燕乐实出于雅乐。因此,本文进一步认为蔡元定音乐著述的撰写目的是建构雅乐理论。

北宋以来,在各种原因的综合作用下,上至皇帝如宋仁宗、宋徽宗,下至百官如范仲淹、司马光、沈括,讨论雅乐乐律理论成为一种潮流。但是正如朱熹所说:“建隆、皇祐、元丰之间……和、胡、阮、李、范、马、刘、杨诸贤之议,终不能相依也。”68蔡元定的音乐著述正是这一潮流在南宋的延续。《燕乐》《大乐之书》,以及《律吕新书》均为探讨雅乐的专著,明确这一撰述目的是研究蔡元定音乐著述的重要前提。遗憾的是,前贤的研究并未考虑到这一因素。在乾嘉学者凌廷堪等,或者今人眼中,唐宋燕乐二十八调的音乐形态是非常有研究价值的课题。但在生活于南宋政权风雨飘零之际的理学家蔡元定眼中,复兴雅乐才是最重要的。

结语

陈应时《“变”和“闰”是清角和清羽吗?—对王光祈“燕调”理论的质疑》即曾指出:“燕乐的起源很早,到唐代特别繁荣。但经五代、北宋至南宋,燕乐渐渐衰落,明显的标志是燕乐调数大大减少……到了南宋,和蔡元定基本上处于同时代的姜白石,据他在《大乐议》中谈到当时的乐调状况时说:‘且其名八十四调者,其实则有黄钟……’这就是说,原来唐代、北宋的燕乐二十八调,到南宋时,七个角调已全不用,七商、七羽中又各缺失一调,一共只剩十九调……蔡元定在《燕乐》一书中所论述的燕乐二十八调,并不是南宋燕乐调的实况记录……”69从本文对《燕乐》的考察来看,试图仅仅以《宋史·乐志》中所收录的“《燕乐》一书”之略为据总结唐宋燕乐二十八调的形态是不恰当的。因为种种迹象表明《燕乐》并没有以实证的方法对其主要观点进行论证。

杨荫浏曾对理论扭曲事实的后果有如下阐述:“作者所取,是尊重事实,注重民间传统的态度;所反对的,因为要勉强造成某种圆满理论,而抹杀事实的态度。后一态度,足使分歧的问题更加分歧;分歧的理论,足以引起人们的注意,远离事实以外,结果,非但会把应加注意的民间传统置之不顾,抑且会因理论扭曲事实,理论的力量增大了,会使事实改变,而使真正的事实,销灭于无形。这是作者之所虑。”70不顾撰述目的,断章取义正是一种对事实的扭曲。前辈学者在探讨蔡元定音乐理论时,往往忽视蔡元定《燕乐》的主要撰写目的其实是重建南宋雅乐理论体系,而不是考证古乐或记录当时的音乐事实。除《燕乐》之外,另一个典型的例子是《律吕新书》。这本朱熹在序言中明确提到是专论雅乐的著作,却屡屡被征引为对宋代音乐形态阐释的一手史料。71

综上所述,从学术价值与历史意义上看,蔡元定的音乐著述更为重要的作用体现于对宋以后雅乐理论的影响。所谓的“证俗失而存古义”,重在求雅乐之“义”,而非燕乐之“形”。

(本文据作者在2021年9月25日上海音乐学院举办的“传承·弘扬—陈应时、陈聆群学术思想暨中国音乐史学术研讨会”上的发言整理而成。谨以此文纪念业师陈应时先生。)

注释:

①王光祈:《中国音乐史》,载《王光祈文集(音乐卷·上)》,巴蜀书社,2009,第118页。

② 吴志武:《“变”“闰”之辩六十一载》,载《交响》(西安音乐学院学报),2007年第2期,第8 — 14页。

③本文对此书统一称作《燕乐》。

④ 马端临:《文献通考》卷一百四十六《乐考十九》,中华书局,2011,第7册,第4409页。

⑤ 脱脱等:《宋史》卷一百四十二《乐十七》,中华书局,1977,第10册,第3346页。

⑥ 同①,第117页。

⑦ 杨荫浏:《中国古代音乐史稿》,人民音乐出版社,1981,第441页。

⑧ 陈应时:《“变”和“闰”是清角和清羽吗?—对王光祈“燕调”理论的质疑》,载《中央音乐学院学报》,1982年第2期,第13页。

⑨ 方中履:《古今释疑》卷十一《俗乐》,清康熙十八年(1679)杨霖刻本,第44页。

⑩ 秦蕙田:《五礼通考》卷七十三《吉礼·论宋史燕乐书十字谱》,台湾商务印书馆影印《文渊阁四库全书》本,1986,第136册,第806页。

11 张廷玉等:《皇朝文献通考》卷一百五十八《乐考四》,台湾商务印书馆影印《文渊阁四库全书》本,1986,第635册,第5页。

12 凌廷堪:《燕乐考原》,载哈尔滨师范大学中文系古籍整理研究室编:《燕乐三书》,黑龙江人民出版社,1986,第10页。

13 陈澧:《声律通考》卷六《唐宋辽俗乐二十八调考》,咸丰十年(1860)大兴殷保康刻本,第1页。

14 陈其射:《中国古代乐律学概论》,浙江大学出版社,2011,第530页。

15 李玫:《蔡元定〈燕乐书〉解—“变”与“闰”解释中的王光祈之误》,载《中国音乐》,2016年第2期,第31 — 39页。

16 李玫:《“燕乐二十八调”文献通考》,科学出版社,2019,第477页。

17 吴志武:《〈九宫大成〉宫调与燕乐二十八调之关系》,载《音乐研究》,2008年第2期,第53 — 64页。

18 杜范:《杜清献公集》卷十九《蔡元定传》,上海古籍出版社,2021,第278页。

19 杨士奇:《文渊阁书目》卷三《辰字号第二厨书目》,台湾商务印书馆影印《文渊阁四库全书》本,1986,第675册,第186页。

20 脱脱等:《宋史》卷四百三十四《蔡元定传》,中华书局,1977,第37册,第12876页。此处中华书局本点校为“《燕乐》《原辩》”,应作“《燕乐原辨》”,详细辨证见下文。

21 同14,第528、530页。

22 沈冬:《蔡元定十八律理论新探(上)》,载《音乐艺术》(上海音乐学院学报),2003年第1期,第73 — 79页。

23 脱脱等:《宋史》,中华书局,1977,第34册,第12045 — 12048页。

24 此书最早刊本为楼钥之子楼治家刻本,存于北京大学图书馆。按其所收最后一则“状劄”撰写时间为“嘉定六年”(1213),即为楼钥去世之年,可知该书基本涵盖了楼氏一生除专著外的主要著述。相关研究可参见:鲁颖《南宋浙东学者楼钥的学术成就初探—以〈攻媿集〉为核心的分析》,载《故宫博物院院刊》,2011年第6期,第131 — 142页转第163页。

25 楼钥:《攻媿集》,中华书局,1985,第10册,第731 — 732页。

26 同23,第37册,第12876页。

27 同23,第37册,第12876页。

28 “杜范……少从其从祖烨、知仁游,从祖受学朱熹,至范益著。”见脱脱等:《宋史》,中华书局,1977,第35册,第12279页。

29 杜范:《杜清献公集》,上海古籍出版社,2021,第267 — 278页。

30 《宋史·楼钥传》:“朱熹以论事忤韩侂胄,除职与郡。钥言:‘熹鸿儒硕学,陛下闵其耆老,当此隆寒,立讲不便,何如俾之内祠,仍令修史,少俟春和,复还讲筵。’不报。赵汝愚谓人曰:‘楼公当今人物也,直恐临事少刚决耳。’及见其持论坚正,叹曰:‘吾于是大过所望矣。’”见脱脱等:《宋史》,中华书局,1977,第34册,第12047页。

31 四川大学古籍整理研究所编:《宋集珍本丛刊·蔡氏九儒书》,线装书局,2004,第106册,第339页。

32 尤袤与杨万里的荐疏今存于《蔡氏九儒书》。原文见四川大学古籍整理研究所编:《宋集珍本丛刊》,线装书局,2004,第106册,第328页。

33 同23,第37册,第12875页。

34 罗竹风主编:《汉语大词典》,汉语大词典出版社,1986,第12卷,第272页。

35 同23,第10册,第3346页。

36 同25,第732页。

37 同23,第10册,第3346 — 3347页。

38 朱熹:《晦庵先生朱文公文集》卷四十四,载《朱子全书》,上海古籍出版社、安徽教育出版社,2002,第22册,第2002页。

39 同38,卷四十四,第22册,第1991页。

40 同38,卷二,第25册,第4677页。

41 同38,卷二,第25册,第4678页。

42 同38,卷二,第25册,第4679页。

43 同38,卷二,第25册,第4676页。

44 同38,卷二,第25册,第4688页。

45 同38,卷四十四,第22册,第1996页。

46 同38,卷四十四,第22册,第1991页。

47 同38,卷二,第25册,第4691页。

48 同38,卷二,第25册,第4688页。

49 欧阳修、宋祁:《新唐书》,中华书局,1975,第2册,第459页。

50 朱熹:《朱子语类》,载《朱子全书》,上海古籍出版社、安徽教育出版社,2002,第17册,第3079页。

51 李方元《〈宋史·乐志〉研究》(上海音乐学院出版社,2004)第四章第四节《〈宋史乐志〉与〈文献通考〉乐考》详细比对了两者文本异同,认为:《宋史·乐志》与《文献通考》“二书依据了共同的祖本”(第274页),“确属于同一文本系统”。(第278页)“马端临编纂《文献通考》,的确见到并确实使用了宋国史《乐志》……这些材料与今《宋史·乐志》完全相同,说明后者抄录了宋国史乐志的文字。”(第281页)

52 “《中兴四朝乐志叙》曰:‘古者,燕乐自周以来用之……教坊迄弛不复置云’。”见马端临:《文献通考》,中华书局,2011,第7册,第4409页。

53 同25,第732页。

54 同23,第10册,第3346 — 3347页。

55 同38,卷二,第25册,第4678页。

56 朱熹:《诗集传》,载《朱子全书》,上海古籍出版社、安徽教育出版社,2002,第1册,第482页。

57 此信提到“自到此地,生徒虽众”。参见四川大学古籍整理研究所编:《宋集珍本丛刊·蔡氏九儒书》,线装书局,2004,第106册,第322页。

58 山寺三知:“《律吕新书》版本体系图示”,参见《〈律吕新书〉校点札记(之一)—选择底本,兼论版本系统》,载《文化艺术研究》,2009年第6期,第88页。

59 祝穆:《方舆胜览》,中华书局,2003,第181页。

60 朱载堉:《律吕精义》,冯文慈点注,人民音乐出版社,2006,第838页。

61 郑俊晖:《〈律吕新书〉编撰始末考》,载《音乐研究》,2012年第1期,第18 — 25页。

62 王嗣奭:《杜臆》,上海古籍出版社,1983,第257页。

63 洪业:《杜甫:中国最伟大的诗人》,曾祥波译,上海古籍出版社,2014,第28页。吉川幸次郎:《杜甫》Ⅰ,世界古典文学全集28,筑摩书房,1967,第7页。森野繁夫:《杜甫——沉郁诗人》,中国诗人7,集英社,1982,第31页。等等。

64 同38,卷二,第25册,第4708页。

65 同38,卷二,第25册,第4710页。

66 同38,卷二,第25册,第4711页。

67 朱熹:《律吕新书序》,载元至正元年(1341)日新书堂刻本《朱子成书》本《律吕新书》,第6页。

68 同67,第3页。

69 同⑧,第14页。

70 杨荫浏:《再谈笛律答阜西》,载中国艺术研究院音乐研究所编:《杨荫浏全集》(第五卷),江苏文艺出版社,2009,第229页。

71 对此,笔者曾撰文指出《律吕新书》“起调毕曲”并非如众多学者所说的“音乐教条”,而是蔡元定“专门针对宫廷祭礼雅乐而制定的一种规范”。(吕畅:《蔡元定“起调毕曲”理论新解》,载《音乐探索》,2013年第3期,第49页。)十八律无法回归起始律并非其缺陷,而是其设计特点,因为出于雅乐政治伦理考虑,蔡元定本身就反对“黄钟还原”。[吕畅、陈应时:《蔡元定十八律四题》,载《音乐艺术》(上海音乐学院学报),2014年第4期,第169页。]