“脱贫”以上,“安逸”未满

——对失地-拆迁农民消费变化的民族志研究

许馨芷

(香港中文大学 社会学系,香港 999077)

国务院发展研究中心农村部部长韩俊在第二届中国县域经济论坛上谈到,1987-2001年全国非农建设占用耕地3394.6万亩,按人均耕地不足0.7亩算,大体上每征用一亩地会造成1.4人失去土地;根据预期,2000-2030年的30年间占用耕地将达到5450万亩以上,土地和部分失地的农民将超过7800万人。事实上,这是一个保守的估计,在城市化进程相对较快、人均占地又相对较少的东、南部地区,失地农民的相对数量将更加庞大。也就是说随着城市化进程的不断推进,失地农民问题也会变得更加严峻。

现代社会中,人们把征地拆迁视作一条“脱贫致富”的道路,对于失地拆迁农民获得巨额的安置补偿款也屡见于新闻报道中。尽管在2011来以来,国家中纪委和各地方政府都对进一步规范征地拆迁工程和土地补偿政策做出了更加详实的“本地化”(localised)指导,但是拆迁补偿款的发放仍呈现一刀切、标准模糊等特征,失地农民对补偿款的使用也存在消费内容低俗化、分配不合理等特点,失地农民在征地拆迁后的生计得不到保障,并进一步引发更大的社会问题。

失地农民的可持续发展也一直受到政治学、管理学、农村研究、社会学、人类学等领域学者的关注。现有的失地农民研究多是结构化、制度化的研究视角,对失地农民的社会发展和制度规范进行了讨论;然而,对于失地农民日常生活实践的描述和分析仍然有待丰富。同时,现有的研究对于失地农民身份认同和消费行为之间的关系少有涉及,对于失地农民在征地拆迁后的生活方式、消费行为的改变也有待进一步进行实证性资料的补充。因此,本研究通过对G市N村失地农民为期一年的民族志研究,获取了详实的一手田野资料,展现了失地农民在征地拆迁之后生活方式和消费行为的变化,进一步揭示了失地农民在征地拆迁后消费价值观和身份认同的改变,以及失地农民在“市民化”过程中的消费表现。

一、文献回顾

(一)失地农民与身份认同

国内外关于失地农民的城市化研究主要讨论了两个核心问题:失地和进城,以及这两个行为所涉及的失地农民身份认同问题。“农民”是一种事业和身份,是对自我的界定,因此,“自我认同”(self-identity)则是这个转变过程中关键的一个环节。失地农民“从农民到市民”的身份认同的过程则是狭义上的失地农民市民化过程,是中国特有的城市化发展后期阶段的一个关键阶段。

国内的市民化研究蓬勃发展于2000年以后。姜作培[1]认为农民市民化是一系列改变自身社会交往和生活方式的社会经济过程。毛丹、王燕峰[2]对浙江“撤村改居”的事例进行分析,认为在城市化进程中,农民原来的安全条件受到破坏,而满足其安全需要的替代方式却不易建立,农民感到强烈的风险与转型的不安全,这是城郊农民排斥市民化的主要原因。费孝通[3]认为乡村社会是礼俗社会,城市社会是法理社会,陌生人组成的现代社会是无法用乡土社会的习俗来应付的。毛丹[4]从角色视角理论将农民市民化的主要障碍归结于农民赋权不足与身份缺损、新老市民互动不良、农民认同条件等三方面的限制。王慧博[5]运用社会排斥理论分析得失地农民的政策性排斥、社会关系网络排斥、社会保障排斥和劳动力市场排斥以及它们之间的逻辑关系。程军和刘玉珍[6]强调了土地情感在征地拆迁中对失地农民的心理影响。刘文娟[7]以Y村实地个案为例,认为该地的失地农民市民化水平仅停留在“形式市民化”程度上,未达“实质市民化”阶段。通过林林总总的已有研究不难发现,现有研究的普遍认为,大部分的失地农民对自我身份的判断依旧是农民,失地农民市民化的过程阻碍重重。

(二)农村居民消费现象的研究

1.消费与身份认同。国内学者对于农村居民消费行为的研究起步稍晚,国内学者多认为,以符号消费为标志的消费文化是一种社会分层的表现;有着占有性、象征性的特征。[8-10]鲍德里亚在《消费社会》[11]中提出人们在消费商品,同时也在消费符号,人们通过这个实践活动来界定自己的身份,以消费的商品区分自己与他人的不同。王宁[12]指出,在社会学意义上,消费是构建认同的基础,也是认同的外在表达,消费和认同是一个现象的两个方面。

2.消费类型的研究。中国社会科学院农村发展研究所课题组[13]对我们现阶段农民消费行为的基本走势、变迁、特点做了一个完整的阐述并提出了农民边际消费和耐用品消费倾向论,认为农民支出表现为明显的层次性并有食品支出为基础,未来趋势是必需品消费比重下降,享受型和发展型消费比重提高。李宝库[14]针对炫耀性消费,认为农村居民炫耀性消费水准不可逆,他解释到,炫耀性消费水准是消费者社会经济地位归属的标志之一,农村居民的消费主要取决于他们所存在的社会和群体生活水平,影响农村居民炫耀型消费的社会因素包括四方面:新兴富裕阶层向小康的转向,社会经济结构的变化,媒体信息的多元化,中国人根深蒂固的“面子”观。郑军[15]在消费视野下把城市消费阶层对应消费分层划分出炫耀型阶层、攀比型阶层、实用型阶层、生存型阶层和贫困型阶层。宋德勇、贾晓芳[16]用ELES模型分析了湖南省农村居民消费结构发现,1995到2013年期间,湖南省农民的收入与消费存在快速增长的趋势,农民恩格尔系数下降,衣着、家用、交通等开支总体处于上升趋势。

二、数据收集

(一)田野点概况

N村现在位于G市亚运城以南,全村面积约为2.7平方公里。据统计,征地拆迁前,N村有农户1345户,乡村人口5164人,男性2562人,女性2602人;该村以汉族为主,并有彝族混居,其中苗族233人。N村村委会一直大力发展村集体经济,村里有承包养殖鱼塘的、种植花卉的经济区等,增加了村集体经济收入。村民的生计方式包括耕种(务农),工人,出租,创业,零工(散工)和上班族。最为多数的人们是以务农为主的,而且多是40岁以上的中老年人群;次之的是在工厂打工的工人,也就是村里读完书回村务工的年轻人;而家里有多套住房的村民则会出租房屋给外地打工者居住,田地丰厚的村民也会(联合)将农田承包租给承包商进行规模化种植;在田野中,笔者还了解到有很多平时赋闲的村民会偶尔去打打零工,或者一些上班族的人也会在参与到零工行列中;上班族则多是指在村、镇的国家或政府部分工作的群体。

2008年开始,为配合G市“亚运改造工程”的开展,N村正式开始开展征地、拆迁、安置等的市政工程。N村27.0002公顷(合405.003亩)的集体土地和被拆迁人员将统一规划和建设安置区。《G市亚运村及相关建设项目征地拆迁补偿安置办法》对于失地农民的补偿和安置,按照每户安置总用地面积300m2计算。拆迁后安置区占地面积25300平方米,居住人口150户约760人,主要姓氏有黎、陈、郭三大姓氏。小区内共两大户种,6种户型:联排别墅和高层公寓,其中别墅有三种户型:分别为180平方米、240平方米、300平方米;高层公寓有三种户型:90平方米、120平方米、150平方米。

(二)研究对象与研究方法

本研究采用人类学的田野调查方法,对N村的村民进行了为期一年的访谈和参与式观察。在最初的一个多月,笔者先对N村的村落布局、环境和人民生活状况进行了解;然后在接下来的三个多月的时间里对N村的村民开展非结构式的开放性访谈,了解村民们对于拆迁-失地生活的态度和看法;接着,笔者对N村部分村民进行深度访谈并参与部分村民的日常生活,了解N村全村人民生活的点点滴滴,听取这个村子的历史与故事,并切身感受村民们的拆迁-失地后的各种生产生活实际。

在研究对象的选取上,笔者将N村村民分为两大区域人群:新安置区失地-拆迁村民和仍然居住在原村落的未失地-拆迁村民。主要的研究对象则是新安置区的150户村民,因为他们的农田和住房全部被征收殆尽,是完全的“失地农民”;同时,以仍居住在原村落的村民为参考,可以了解N村一般村民当下的生活水平,并对失地农民群体在拆迁前后的生活状况进行环向的比较。

三、失地农民拆迁前后的消费变化

(一)日常消费中食品类的支出明显增多:恩格尔系数增加

民以食为天,失地农民在丧失用于耕作和种植的土地后,粮油副食方面的消费便出现了明显的增长。N村的村民说,在征地前,村里的每家每户都有自己的土地可以进行蔬果的种植,他们的日常生活几乎延续着“自给自足”的小农经济模式。“(征地之前)尽管偶尔要去市场买卖肉食,但是每个月合计(花费)就五六百块钱的样子”,一位L姓的村民说,“但是现在没田没地了,不管什么都要去买,物价又一年比一年高,花销比以前大了许多”。

笔者选择了N村村中三户失地村民在拆迁前后消费数据进行了一个对比(见表1)。通过筛选和对比,三户村民的经济水平处于不同的等级,他们的数据具有一定的代表性。从表中可见,尽管每户村民在征地前后方面的支出变化各不相同,但是在粮油副食一类中都呈现消费数额显著提升的情况。对于经济条件普通(如案例一)甚至宽裕(如案例三)的村民来说,征地拆迁后能保持其他消费项目支出的大致持平或部分增加,主要的消费支出体现在对食品类项目的增加上。对于经济条件不如人意甚至窘迫(如案例二)的村民来说,为在提高食品类支出的基础上维持总体支出的平衡,不得不压缩其他消费内容的支出,以维持最基本的“温饱”需求。

表1 N村拆迁-失地村民在征地前后的消费变化

用于耕作种植的土地的失去让大部分的村民都惴惴不安,村民们在闲暇时候总是怀念得以躬耕的日子。部分居住在安置区的村民懊悔地表示,在征地拆迁前,大家还憧憬着终于能实现一种身份的升级了,没有想到的是,没有了土地就没有了口粮,成为城里人的代价却是感觉生活没有了保障。食品方面支出的增加使得经济条件较为窘迫的村民不得不转变原有的生活模式,减少消费甚至是享乐型消费的支出,从而导致整体的生活质量的降低。M姓村民感叹道:

“当时没觉得没有了土地能有啥不好的,没有了就没有了嘛,我们到时候就有钱了,不用再自己种地了啊,我们能去买我们要的东西…谁能想到,现在买菜那么贵哦,这现在要怎么办才好嘛。以前再艰难我们至少都有地可种,我们会感到安心,至少饿不死嘛;现在(拆迁失地后)我们的收入没有增加,有时候反而收入还是减少的,但是现在却什么都要花钱买。很多时候,为了有足够的钱买吃的,生活用品我们就会尽可能的节省,不太敢在这里花钱。虽然现在有了更好的房子,但是(我们)以后有土地就有保障,我们可是农民啊,没有了土地我们就什么都没有了。”

尽管对于家庭经济条件宽裕的农民来说,粮油副食的增加不会对他们的生活造成负担,但是这部分村民却转而对商品化的粮油副食的质量产生了疑问。以前村里人,不管贫富,都能吃上自己浇灌的“放心菜”,虽然卖相不比超市的商品,但是吃得放心吃得安心。D姓村民告诉笔者,电视新闻里时不时对于黑心工厂的报道让他们对食品安全产生了担忧,“我们虽然不在乎这部分支出的增加,但是这些东西我们现在花大钱去买,买了还不能安心,让我们觉得不太满意”。一名居住在原村落未被拆迁的村民告诉笔者,虽然他们很羡慕被拆迁的村民能拿到一大笔钱,但是听着拆迁村民们现在对于他们购买的食品“又贵又不放心”的抱怨,自己心里是既庆幸又纠结。

在征地拆迁之前,N村的村民在都有自己的农田和土地可以耕种,在粮油副食部分的支出几乎被免除;征地拆迁之后,失去土地的村民们的消费结构发生变化,用于食品类的支出明显增加,其他部分的支出反而被压缩,这使得每户村民的基尼系数都在一定程度上升高。

(二)新消费项目的出现:后亚运时代的影响

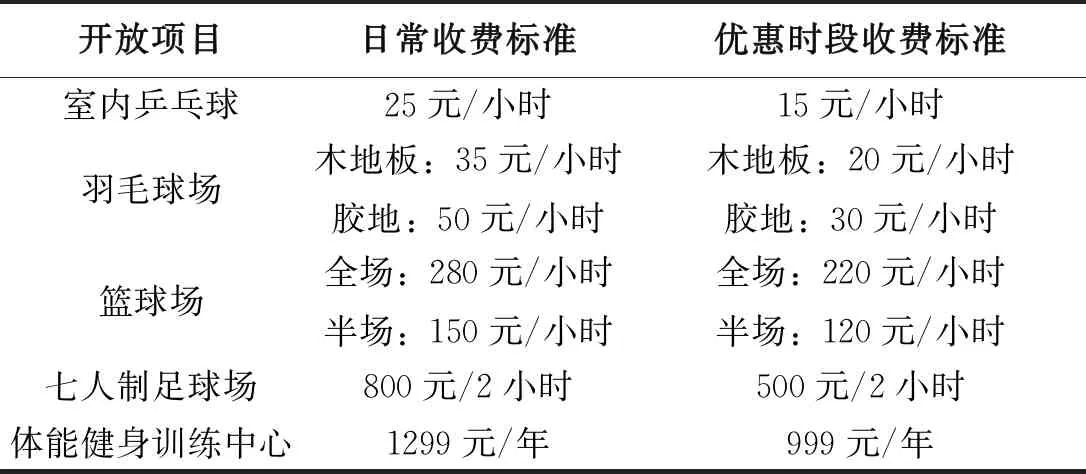

征地拆迁前,N村村民在农耕闲暇时常会和邻居朋友打牌或打麻将。在N村村公所旁的空地上,村民们常会聚众于此进行棋牌类的社交活动。村民的棋牌娱乐是有金钱参与的,根据村民回忆,作为休闲娱乐的牌局牌面不大,从五元到二十元不等;一天下来,通常是几十或者上百元的往来。但是在征地拆迁之后,安置区的村民多在自己家中购入了麻将桌,转而与朋友在家中进行棋牌娱乐,而村公所旁的聚集处多是只剩了未被拆迁的村民的身影。然而,安置区的村民说,他们之所以不去村公所打牌,另一个原因是怕以前的牌友“嫌弃”他们。由于失地农民在征地拆迁后的收入减少,他们每局牌局的牌面变得更小,通常是一元到五元不等;“住在老村里的人嫌弃我们不够大气,说什么别的地方拆迁户打牌都是几十-几百的打,说我们寒碜,但是我们经济条件不宽裕嘛,小赌怡情,大家就意思意思一下了现在”,有的村民说到。同时,随着亚运村的建立和运作,以及农民无地可耕的现状,一种新的休闲消费活动——体育活动消费——出现了。

亚运会的顺利举办也成功的为N村带起了一波运动风尚。村委会在公共用地上建起了一些日常的健身器材,有太空漫步机、仰卧板、平行梯、转体训练器、腰背按摩器、八卦盘、跷跷板等一系列的项目;赋闲在家的村民在茶余饭后都会来到这里动一动。同时亚运会的体育场馆、健身房都改建并对外营业中,人们可以办理年卡进入场地进行体育锻炼。很多年轻的村民表示,他们会时不时会约上三五知己去场馆里打打羽毛球、篮球等,亚运场馆是时租场地,不同时间段的价格不一(见表2);要是想用好一点的场地,或者进行较为正式的体育竞技活动时,这些体育场馆会是他们的首选。安置区的老人说,以前有自己的田地时,每天都会在地里劳作,根本不需要额外的“运动”;在没有了土地之后,人就感觉闲得慌,“而且我们这不是搞亚运了嘛,运动运动,身体最重要嘛”。在后亚运时代,在政府对“全民健身”概念的大力推广和对亚运场馆的重新运营的助力下,N村的村民丰富了体育知识,了解了更多的锻炼项目,并且开始出现了体育活动的新消费。

表2 亚运体育场馆收费标准(部分)

对于年轻的村民来说,后亚运时代给他们留下了充足的运动场馆和运动器材,干净整洁的环境也让运动变成一件“有档次”的事情。有的村民说到,以前大家要是要打羽毛球,就都是找块空置的田地,日晒雨淋的,没有任何“条件”可言。现在的场馆里有空调,有木地板,还有各种干净的卫生间和休息室,让他们觉得生活质量都提高了一个档次。还有的村民说,家里的长辈一有空闲就找人打麻将,出门运动就是他们逃避这种生活的一种方式,“我们不喜欢(打麻将),所以一有时间就找朋友出来打球啊骑车啊,要不然就会被长辈叫去打麻将了”。对于部分年长的村民来说,后亚运时代带他们领略了不少新奇的运动项目,“以前没时间关注这些,现在一看,觉得很多东西还是很有趣的,我们都在不停的学习新事物”。

(三)炫耀性消费的出现:拆迁户安置新居家居装潢的个案分析

拆迁后的失地农民大多都住进了新建的三层小别墅。根据村民们的反馈,政府的拆迁安置款大多被他们用于新居的购置与装潢中了。然而,笔者发现,由于对于大数额的拆迁款的不合理分配和不可持续性使用,失地农民在对新居的装潢时,常常投入过多的资金,并表现为一股炫耀性的消费作风。

安置区的村民说,拆迁政策要求大家是按照户口分房的,新房是由村民先自选户型再摇珠分配,并按照成本价出售给他们的。但是,因为新居的面积都比较大(180到300平方米不等),拆迁的补偿款几乎全部投入到了新房的购买和装修中;甚至,有的村民表示,新居的装潢都是拆迁款外自己的积蓄。“当时为了把这新房子买下来,再装潢一下,补偿款都用光了还远远不够!”,B姓村民向笔者抱怨道。

笔者在走访N村村民时发现,这里的大部分家户装修都十分的高档,高清超薄的电视机,红木或者皮质沙发,宽阔的茶几,精致的吊顶还有林林总总的装饰挂件和家电摆件。有的村民告诉笔者,“当时装修的时候也没考虑那么多,就觉得好房子要买好的(家具),反正那个时候有钱,就肆意的用”。据笔者了解,别墅区的村民装修款的支出由20万到130万不等,多数村民的支出为20-40万/栋,这远高于当时市面上普通房屋的装修价格。下面,笔者选取了一个别墅住户装潢案例对村民的炫耀性消费进行一个简单的展示。

个案:别墅住户,Z姓人家,人口7人,住房面积300平方米

这户家户居住总面积为300平米,分三层(见图1),每层100平米。男主人(52岁)说,他们买入这套别墅的时候花了40多万,装修也花了40万有余。

图1 Z姓村民三层别墅平面布局

房子坐北朝南,一楼大厅的西边是一套价值两万元的真皮沙发和一张价值一万八的宽阔大理石茶几,光是沙发和茶几就占据了整个厅的2/5的位置。主人家说,家里以前用的是小小的一条布艺沙发,“看那些城里老总都是皮沙发啊,又大又有派头”,所以在新居装修时就选了一套大沙发为显气派。在正对沙发的是一面镀金的电视墙,中间悬挂着一台30寸的液晶高清电视机,加上两边的大音箱炮和光盘机,价值一万多元。“商场里都是这种大电视,看起来舒服又气派。以前的电视机小小的,重,还不够清晰,现在这个看电视感觉可好了”。电视墙的四边,还做了一个红木边框,与天花板的吊顶相搭配。天花板中央悬挂着一盏水晶大吊灯,主人家说,这灯打开以后会显得家里富丽堂皇的,“要是有人来做客,我们才有面子”。

二楼主要是给儿子(30岁)和儿媳(27岁)住的。二楼的主卧放置了一张2米的大床,红木雕花的挡板,席梦思的床垫,半人高的梳妆台和靠门边放置的推拉式衣柜,男主人说这张大床就花了快4000块钱,因为想着是给年轻人睡的,要高级也有时尚,“席梦思是以前的高级品,我们年轻的时候这算奢侈品咧”。次卧是给两个孙子准备的,里面有两张婴儿床,学步车都是进口的品牌,玩具也都是时下最好的。盥洗室里的热水器、浴霸、排风等等一应俱全,男主人说这些东西他们都是买的是大牌子的,为的就是一个安全。三楼的卧室属于夫妻二人和他们未嫁的小女儿(22岁)。卧室的床上用品也都是一线大品牌。

女主人(50岁)告诉笔者,在选购家具的时候他们的标准就两个:一是要好的,要牌子货,商场里什么好久就买什么,这是我们品位的体现;二是要气派的,“城里人的东西都很气派,我们现在是城里人了,我们也不能输”。主人家说,因为当时刚拿到拆迁补偿款时觉得手上的钱特别多,装修的时候想着家具要配得上这套房子的等级,东西就一定要最好的,所以更会会看重品牌、质量、规格和档次。“越气派越好,我们要告诉别人我们现在不一样了,(是)城里人了咧,牛气哄哄的,有钱了可以买上档次的东西了!”

案例中Z姓村民的房子从购置到装潢共花费了约80万元,但据主人说,他们的拆迁补偿款只有50多万,“一套房子根本不够花”。当笔者问起为什么当时没有想着节俭一些的时候,受访者就互相推诿说是其他家人的主意。女主人告诉笔者,“当时觉得很多钱嘛,既然是新房子,那肯定要大气啊!再看着别人家好,邻里邻居的,我们不能比别人家差”。主人家还告诉笔者,在新家装修好后,他们就找尽各种理由带人来家里做客,不管是同个安置区的,还是居住在未拆迁的老村的人,都对他们的装修赞叹不已。他们对这样的家装也感觉十分满意。然而,在入住后的几年,因为家里夫妻两个没有收入来源,子女的工资水平也不高,该Z姓村民家庭的整体的经济状况就愈发紧张起来。在笔者问到他们是否后悔在新家装潢上花费过多的资金时,主人家犹豫了一会儿,最后说“我们对面那户,人家整个房子装修下来就花了100万啊,人家那才叫厉害!”

四、失地农民拆迁前后的消费分析

通过对N村失地农民的消费行为分析,本文总结出失地农民征地拆迁后消费行为的三个特点:

(一)在失地农民拆迁后日常消费结构中,粮油副食的支出占据最重要部分;由于后续收入不足,失地农民的生活水平未得到实质性提升

根据马斯洛的需求层次理论[17]我们不难理解,对于生存层次的消费是最为基础和必不可少的。拆迁-失地之前,农民都有自己的土地,蔬菜、鸡鸭都基本能自给自足,绝大部分的农民可以说处于温饱到小康的阶段,并且有能力追求娱乐休闲的日常消费。失地前农民的日常消费结构主要呈现生活用品支出>粮油副食支出>其他支出的比例关系。拆迁安置之后,农民丧失了耕作的土地,没有了稳定的收入,失地农民在食品方面的支出大大增加。这导致他们用于生活用品支出的比例变少,失地后农民的消费结构主要呈现粮油副食支出>生活用品支出>其他的支出的比例关系。

与现有研究中对于对失地农民征地拆迁后恩格尔系数下降,[16]享受型和发展型消费比重提高的描述[13]相反,N村失地农民的恩格尔系数呈现上升趋势,享受型和发展型消费却由于失地农民缺少后续收入来源而受到一定的限制。一方面,食品粮油的支出为单向度增加的消费类型,失地农民的日常消费结构开始发生变化;另一方面,征地拆迁的款项被过早、过快的消耗殆尽,大多失地农民又无法在征地拆迁后实现工资收入的提高,征地补偿款如同昙花一现,对失地农民的日常生活并没有起到积极的提升作用。当收支情况严重、长期的不平衡后,为了维持基本生活需求的稳定,失地农民不得不调整他们的其他消费水平。消费结构的变化使得失地农民对城市化和市民化进程感到不满,他们留恋自己作为农民的生活,对拆迁后的身份与生活方式感觉迷茫。

(二)失地农民拆迁后的消费类型仍然以生存资料消费为主,发展资料消费为辅,并在消费主义的影响下出现炫耀型消费

在拆迁-失地前,N村农民主要以生存资料消费(生活用品与粮油副食),次要是发展资料消费(娱乐与其他消费)的类型,并且大量存在有形商品消费和钱货两清以及租赁消费(租地种地)的消费。在拆迁-失地后,尽管后亚运时代为N村失地农民带来了体育消费这一新的消费类型,但是生存资料的消费仍是他们最主要的消费类型,而更好的居住条件和巨额补偿款的到来使得失地农民的生活水平和消费观念得以提高,不合理的炫耀性消费出现。

由于失地农民在早期的生活中对社会认知水平不高,文化水平不高,对于金钱的分配观念单薄,缺乏适度消费和长远投资的观念,在获得巨额的拆迁补偿款的时候很容易轻易挥霍。受到消费主义的影响,手握巨款的农民盲目的听信资本家的“甜言蜜语”,购买超过自身价值的商品,陷入消费陷阱,从而对拆迁补偿款使用不合理,从而出现炫耀性和享受型的消费行为。短暂的炫耀型消费后,失地农民的拆迁补偿款很快被使用殆尽。同时,由于失去土地,很多的农民失去了稳定而可靠的经济来源,后续的生活得不到保障,进而陷入“消费性贫困”[18]的境地。

(三)影响失地农民消费的最主要因素:消费观念与对新的“市民”身份的想象

村民的消费观念是影响村民消费的决定性因素;思维决定存在,观念决定行为。鲍德里亚在《消费社会》中提出,消费者不仅关注物品的使用价值,更加关注物品背后的符号意义;消费者用物品构建身份认同,并且将物品作为身份的表达方式之一[11]。而在中国城乡问题上,农民的“面子消费”更加加深了商品作为阶层身份构建的符号属性。在城市化和市民化的过程中,失地农民的身份从“农民”转变为了“市民”,而市民身份的展现则需要通过特定的消费符号的加成。

在农民的心理,“城里人”是高阶级、有更强的消费力,且更有面子的一群人;市民身份似乎比农民身份高上一截。中国人根深蒂固的“面子”观在此时加强,失地农民在获得拆迁款的初期为了面子与“邻居”们攀比,进而展现出了炫耀型的消费行为。在以村落为代表的熟人社会里,人们互相认识,虽然有时口上不说,但是总是在暗暗较着劲儿。此时,商品成为了一种经济力、家产的符号象征,展现的已经不仅仅是这个家具本身的外观了和实用性了,更多的是一种“作为城里人用的东西要有档次”的观念的体现。炫耀型的消费观则会引导村民选择售价昂贵、包装华丽的同类高档次商品,而不在乎商品的实用性和适用性[14][15]。

N村失地农民在新房装潢的初期过分关注与商品所体现出的表象价值——“好看、有派头”——成为了他们消费的主要因素。然而,炫耀性消费行为的产生来源于失地农民对“想象中的市民身份”的认同和效仿。事实上,城里人并不像这些失地农民认识的一般都“拥有华丽的房屋和气派的讲究”;这些符号都是停留在农民脑海中的“标签”,都是农民群体对于市民群体的“想象”。获得征地补偿款后的失地农民通过炫耀性消费来效仿的“城里人/市民”却是他们“想象中的市民阶层”。而这种错误的想象导致了部分失地农民的消费行为的异化。为了展现自己的财力和满足自己对想象中的“市民”身份的认同,部分村民将拆迁补偿款单一的用于新房购置和装潢的支出中,摆了一场属于失地农民的“夸富宴”。

五、结论与对策

通过对N村失地农民的访谈与参与式观察,本研究发现,失地农民在征地拆迁之后拥有了更好的居住条件,宽敞明亮的住房和现代化的家装配置;巨额的拆迁安置款使得失地农民的生活水平提高了一定的层次,部分失地农民从“自给自足”的小农生活(farmer)模式走向了以商品消费为基础的城市消费者(consumer)模式。然而,成为“市民”的失地农民由于失去了“赖以生存”的土地,日常消费结构向最基本的生存资料倾斜,粮油副食的支出大大增加,由于失地农民无法实现后续收入的可持续发展,;同时,在其他消费方面,出于攀比和彰显自己市民身份的心理,部分失地农民对巨额资金的分配不合理,出现了炫耀性和攀比性消费。补偿金的快速消耗影响了失地农民消费升级的可持续发展,在获得征地赔偿后,尽管他们获得了新的身份,脱离了底层贫困的生活,部分失地农民并没有像原本预期的一样成为一个安逸富足的新市民。

根据本次调查中发现的问题,本研究对此提出三点建议:

第一,做好“合理消费、理性消费”的引导和教育工作,树立正确的消费观:在发放征地赔偿款前,上级政府和有关部门应对失地农民群体的消费观进行正确的引导,树立良好的消费风气,提高失地农民的精神文化水平,让踏入“市民化”进程中的农民群众正确认识市民身份的意义和特点,避免出现炫耀性消费的情况,避免失地农民在坐吃山空之后出现赌博、吸毒、偷盗等的恶习。

第二,完善对失地农民的“再就业”技能培训工作,提高失地农民的职业技能:授人以鱼不如授人以渔,失地农民在失去土地的同时,还失去了赖以生存的技能——耕种。这使得就业技能单一的失地农民在征地拆迁后无法快速的投入到新生活中,更有部分村民无法顺利的找到新的工作。完善对失地农民再就业技能的培训,有助于失地农民发展、提高其他职业的就业能力,保障该群体的后续收入来源,有利于失地农民的可持续发展。

第三,妥善安排、规划拆迁补偿款的分批发放:考虑到农民群体的文化水平和社会认知,政府应该在做好宣传、指导工作的同时实现对拆迁补偿款的有序、分批发放。一方面,这样能有效的与对农民消费观念的宣传、指导工作相配合,做到理论与实践的结合,另一方面,补偿款的分批发放能在实践上限制、失地拆迁农民对款项的不合理使用和短时间的挥霍,避免出现拆迁款项后续发力不足的问题。