以检查表为基础的风险评估护理在高龄脑梗死患者中的应用

段继云,王 宇,曹娜娜,王艳艳

(徐州医科大学附属第三医院 江苏徐州213000)

脑梗死是老年系统疾病中较为多见、致残率也相对较高的颅脑内部血管病理性改变疾病,常表现为突发性肢体或面部一侧麻木无知觉、言语功能出现障碍、视物能力逐渐减弱、肢体功能发生异常等症状[1]。不仅影响了患者自身日常生活能力,还会对脑组织造成永久性的损伤,威胁患者的生命安全。临床上常通过降颅内压、溶栓等药物进行治疗,但只起到缓解急性发作期症状的作用,为促使患者自身机体功能能够快速恢复,实施相应的护理干预措施尤为重要。在以往临床护理过程中,护理人员只是根据患者自身所出现的症状进行相应的护理干预,忽视了潜在、可能会发生危及患者生命健康的风险因素,导致患者发生跌倒、坠床等不良事件频发,临床治疗效果不乐观[2]。因此,实施全面、有效的护理干预措施十分关键。以检查表为基础的风险评估护理是目前科学性相对较高的护理干预模式,通过对患者自身实际情况进行科学性评估,对患者自身存在的风险进行预警分级,并开展针对性较强的护理干预措施,降低不良事件的发生率,广泛应用于临床危重症患者护理领域[3]。本研究通过对高龄脑梗死患者实施以检查表为基础的风险评估护理进行深入分析,探究其具体应用价值。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选择我院2019年1月1日~2020年12月31日接受治疗的80例高龄脑梗死患者为研究对象。纳入标准:①存在典型的偏身感觉功能障碍、眩晕头痛及精神行为发生异常,经核磁共振血管成像(MRA)、CT、心电图、计算机成像血管造影(CTA)等检查符合国际心脑血管疾病学会脑梗死诊断学标准者;②首次发病或发病时间在48 h内者[4]。排除标准:①存在头痛、自身意识出现不同程度障碍、呕吐等症状,经颅脑CT检查鉴别发现脑组织内部出现高密度出血灶确诊为脑出血者;②精神方面遭受过较严重的创伤,造成人格发生障碍、心理状态呈重度抑郁、先天性智力障碍者;③伴有癫痫、肾脏等功能紊乱、不全及合并较为严重糖尿病者。随机将患者分为对照组和观察组各40例。对照组男19例、女21例,年龄(83.5±1.46)岁;空腹血糖(5.64±1.33)mmol/L;血压(138.29±3.58)mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa);病变脑室:左23例,有17例。观察组男21例、女19例,年龄(84.7±1.51)岁;空腹血糖(5.76±1.41)mmol/L;血压(138.66±3.49)mm Hg;病变脑室:左24例,有16例。两组性别、年龄、空腹血糖、血压等方面比较差异无统计学意义(P>0.05)。本研究符合《赫尔辛基宣言》相关要求。

1.2 方法

1.2.1 对照组 实施常规护理干预。①严密监测患者自身呼吸、血压、心率等生命体征,实时关注患者心电图的波动起伏,发现异常应及时告知医生,并协助其开展相应的抢救。②为患者营造较为舒适的住院环境,应定期对患者病室进行清洁消毒,保持室内空气清新,将室内温度、湿度调节控制在适宜范围内。③根据患者实际病程情况,遵从医嘱给予其适量药物进行治疗。还应对其进行日常生活饮食指导,严禁烟酒的摄入。

1.2.2 观察组 在对照组基础上实施以检查表为基础的风险评估护理,具体内容如下。

1.2.2.1 建立风险评估护理小组 从我科挑选对脑梗死患者相关专业知识、经验值较为丰富的专业医护人员,组建1支由2名专科医师、3名主管护师以及3名专业护士构成的、对患者实施个性化护理干预的风险评估护理小组,对其进行较为集中、专业化的坠床、导管、皮肤程度等方面相关护理实践技能培训与锻炼。同时,还应将护理患者的责任落实到每位医护人员的身上,形成专科责任制护理模式。

1.2.2.2 风险评分标准 对患者自身病情发展、导管滑脱、皮肤管理、生活自理能力、跌倒、坠床进行密切观察,并详细记录整理、总结。①观察患者受压部位表面皮肤情况,出现红肿、皮肤自我感知有麻木感;皮肤外部压力解除30 min后,颜色仍不能恢复正常;对医护人员所提出的问题能给予正确作答,但回复速度相对较慢、起床或站立时偶感头晕目眩,需要一段缓冲时间才可正常行动;可自行进食但咀嚼及肢体运动功能迟缓,呈逐渐衰退趋势;经多普勒超声彩超在下肢进行探测发现血管腔内有实性回声,以上各项每项计1分。②评估患者受压皮肤发现,外表皮肤呈深紫红色、有较为明显的水泡形成、部分水泡开始破溃并出现炎性渗出液;患者意识呈昏睡、模糊状态,在医护人员的呼叫下可被唤醒,但随即便会很快入睡,不能给予相应回答;时有躁狂状态和坠床跌倒的发生,吞咽及自身机体运动功能发生障碍,不能自行进行日常护理;经多普勒超声监测发现,静脉血管腔加压后部分不能进行压闭及缺乏自主性血流,以上各项每项计2分。③受压迫处的皮肤表面破溃呈黑色并伴有较为刺鼻、难以接受的气味并向机体组织逐步恶化;意识进入谵妄、深度昏迷状态,对医护人员的唤醒,不能给予任何反应;患者跌倒、坠床等不良事件时有发生,不能进行自主运动,需要借助管道、导管对其进行营养支持及日常行为护理,经多普勒彩超监测检查发现,随着患者自主呼吸过程中血流频谱发生变化,侧支静脉血液流通管径不仅发生增宽,流量也逐渐增多,以上各项每项计3分。

1.2.2.3 风险护理干预措施 根据对患者自身实际病程情况、临床症状、各项生命指标等方面进行全面系统的评估,并将其划分为各个风险等级,并开展相应、针对性相对较强的护理干预措施。①低风险:综合测评得分<13分,护理人员应对患者加强巡视,对患者自身机体所安置的管道护理进行严密监控。对患者、家属详细讲解脑梗死发生病因、治疗的相关措施及注意事项,在加深患者对疾病认知的同时缓解患者对疾病不了解而产生的恐慌、抑郁等负性心理。协助患者每2 h翻身1次,按摩机体受压部位,保持床单、患者皮肤清洁,告知患者尽量穿着质地相对较为柔软的衣物。根据患者饮食习惯,为其制订有利于疾病恢复的低盐、低脂饮食计划。②中风险:综合测评得分13~20分,可在患者长期受压部位粘贴凝胶敷料,为减缓患者在平卧时机体对骶尾椎处产生的压力,可将患者床头调高30°左右,使患者下肢处于功能位而足跟悬空。在进行床上训练指导时,应始终保持循序渐进的原则,抬腿训练从最开始的10 s逐渐增加5 min,指关节的活动也由最开始的单个手指活动逐步延伸至整个手掌进行整体活动,站立及行走训练也从最开始的每天运动5 min逐步延长到每天30 min[5]。对病情处在允许范围内的患者,应指导其进行适量的功能锻炼,早期在床边进行步行与运动练习,拉伸自身肢体内部的肌肉。同时还应在患者床头粘贴悬挂较为醒目的防跌倒、坠床等风险警示牌,并将患者病室内部存在风险的物品进行合理妥善安放。此外,还应协助患者进行日常进食、二便排泄护理干预,观察患者自身意识的变化情况。③高风险:综合测评≥21分,对不能自行经口进食的患者应遵医嘱给予鼻饲饮食。鼻饲液的温度要保持在38~40 ℃,6~7次/d,每次≤200 ml。同时,对已经出现破溃坏死的局部皮肤组织炎性创口,可通过应用20 ml注射器,抽取适量的3%过氧化氢进行反复冲洗,3~4次,将创面上的脓性代谢物冲洗干净后,再应用浸满甲硝唑的无菌纱布进行覆盖包扎,密切观察纱布外颜色,定期对其进行更换,7 d左右脓性代谢物便会逐渐减少,破溃组织处的毛细血管便会出现重建现象,3~8周便可基本愈合。同时,对瘫卧在床的患者实施低频脉冲仪进行治疗,将选好的肾俞、脾俞、足三里、三阴交、合谷、中府等穴位,应用酒精棉片进行消毒完全后,贴好连接在脉冲治疗仪器设备上的电极片及导线,根据患者自身实际病情,将振幅调节至适宜患者自觉无疼痛后,对穴位进行刺激,每次20 min,1次/d,每个疗程为7 d,需要连续治疗3个疗程。

1.3 观察项目 ①临床指标:对两组深静脉血栓形成(DVT)、跌倒、疼痛、生活自理能力进行密切观察并评估,DVT评分满分为28分,7~10分为低风险,11~14分为中风险,>15分为高风险[6]。跌倒评分≤24分为零风险,25~45分为低风险,>45分为高风险,分数越低说明风险值越低。采用视觉模拟疼痛评分法(VAS)评估患者疼痛情况,满分为10分,≤3分为轻度疼痛,4~6分为中度疼痛,7~10分为重度疼痛,评分越低说明疼痛程度越低。通过应用生活自理能力评估量表(Barthel)评估患者生活自理能力,满分为100分,得分100分为无须依赖,61~99分为轻度依赖,41~60分为中度依赖,0~40分为重度依赖,分数越高说明生活自理能力越好。②临床效果:观察两组临床症状,通过对神经功能缺损进行综合评估,无效:患者自身所存在的临床症状未发生变化,甚至呈逐渐加重趋势,神经功能损伤未发生改变或≤45%;有效:患者临床症状有较为明显好转,神经功能损伤评分减少46%~90%;显效:患者自身存在的知觉障碍、疼痛、颅内压升高等临床症状基本得以控制,神经功能损伤评分减少91%~100%。症状越少,神经功能损伤评分减少的越多,说明临床效果越好[7]。③不良事件:观察两组压力性损伤、导管滑脱、营养不良、感染不良事件的发生情况,事件越少说明发生率越低。

2 结果

2.1 两组临床指标比较 见表1。

表1 两组临床指标比较(分,

2.2 两组临床效果比较 见表2。

表2 两组临床效果比较

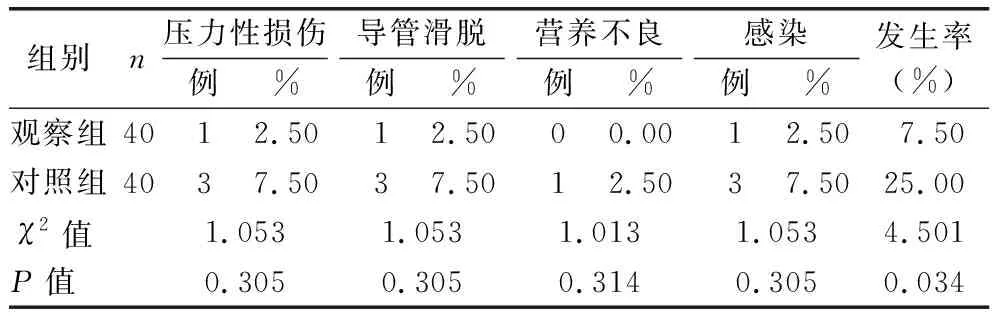

2.3 两组不良事件发生情况比较 见表3。

表3 两组不良事件发生情况比较

3 讨论

随着现代医疗技术及社会经济的不断发展,在提高人们物质生活水平的同时,人口日趋老龄化的问题日益凸显,老年系统性疾病也呈逐年上升趋势,引起人们的广泛关注[8]。高龄脑梗死作为威胁老年患者生命安全最常见的脑血管系统疾病,主要是由于机体脑组织内部动脉粥样硬化病变组织中脱落的凝血栓子,顺着血液运行轨迹,对远端血管造成堵塞,导致颅脑局部组织持续性缺血、缺氧,进而引发神经组织功能遭受破坏,再加上患者年龄较大,机体对外界细菌、病毒的抵抗力相对较低,自身肢体各项功能也逐渐退化,不仅对患者自身感知及运动功能造成一定影响,若不及时采取相应的治疗手段,还容易引发肺炎、下肢静脉血栓形成、肺栓塞等并发症,严重威胁患者的生命健康[9-11]。因此,开展合理、科学的护理干预措施至关重要。

有研究显示,以检查表为基础的风险评估护理与传统常规护理干预比较,很好地改善了基础护理中对患者自身实时变化的情况未给予重视的不足,提高了护理工作开展的效率[12-13]。本研究结果发现,观察组DVT、跌倒、压力性损伤及生活自理能力方面评分均优于对照组(P<0.01),压力性损伤、导管滑脱、营养不良及感染不良情况发生率低于对照组(P<0.05)。可见通过对患者自身实际情况进行系统全面的观察、评估,可有效控制患者在恢复期间可能会发生的风险,从而促进患者能够得以快速康复;同时,还建立了相应的责任风险护理小组,根据观察收集到的患者自身存在的不良因素进行测评,将其划分为不同的风险等级,并实施相应的针对性护理干预,可有效提高患者DVT、跌倒、疼痛、生活自理能力方面的评分。对风险系数相对较高的患者,为预防静脉血栓形成,可对其实施低频脉冲仪、空气压力治疗仪等进行治疗,从而有效促进患者自身血液循环[14]。根据患者自身实际病程情况,在病情允许的情况下进行运动恢复训练指导。本研究发现,观察组临床治疗有效率高于对照组(P<0.05)。由此可见,患者自我恢复水平不断提高,临床治疗效果也得到极大改善。

综上所述,对高龄脑梗死患者实施以检查表为基础的风险评估护理,提高患者自我生活护理能力,降低DVT、跌倒、导管滑脱、感染等不良事件发生率,对提高患者临床治疗效果、促进患者快速康复具有重要意义。