数字时代二次创作的著作权保护困境与制度变革

——以演绎权为中心

文/唐艳

目前,短视频等引发的二次创作著作权保护(抑或侵权)问题已引发学界热议,有学者试图在法律解释论层面1参见丛立先:《短视频保护:厘清责任界限,营造健康生态》,载《中国出版》2021年第17期,第1页;徐俊:《类型化视域下短视频作品定性及其合理使用研究》,载《中国出版》2021年第17期,第15-18页。抑或非法律层面(如加强平台自治2参见熊琦:《“视频搬运”现象的著作权法应对》,载《知识产权》2021年第7期,第39-49页。)寻求解决出路,也有学者试图从立法论层面作出回应(如改造“通知-删除”规则3参见陈绍玲:《短视频版权纠纷解决的制度困境及突破》,载《知识产权》2021年第9期,第17-30页。或合理使用制度4参见李子正:《论剪辑类短视频著作权的合理使用》,载《传播与版权》2021年第9期,第122-124页。),但因头痛依头、脚痛依脚,均未能触及二次创作著作权保护问题之根本—--演绎权本身蕴含及在数字时代不断加剧的原始创作与二次创作的内在矛盾及相应的制度变革问题。

著作权法是激励作品创作的法律,而创作既包括原始创作也包括二次创作。演绎权便是著作权法中调整原始创作与二次创作关系的重要制度安排,具体而言,是著作权人许可(或禁止)他人利用其作品创作出具有独创性作品的权利。由演绎权制度规范的演绎行为属于依托于前人作品的二次创作行为,某种程度上而言,文学和艺术创作大多建立在对前人作品的学习、借鉴基础之上,由此,演绎权制度本身便存在着原始创作与二次创作内在的紧张,但基于思想表达二分、合理使用制度等限制,演绎权也曾“存在即合理”。

而在数字时代,随着作品创作和传播模式发生变化,二次创作变得更加活跃和频繁, “数字技术引发了用户创作力的热潮,这种热潮属于‘符号民主’的形式,是新的参与性文化的一部分。”5Mary W. S. Wong, “Transformative” User-Generated Content in Copyright Law: Infringing Derivative Works or Fair Use? 11 Vand. J. Ent. & Tech. L. 1075 (2009).在这一背景下,原始创作激励与二次创作自由之间的矛盾进一步加剧。多层次的创作生态链6比如开源软件、众创空间等。、模糊或隐匿的作者群、多元的作者认知与诉求7参见吴雨辉:《版权制度与新媒体环境的再适合—以作者权利认知的变迁为视角》,载《清华知识产权评论》2015年刊,第28页。、繁复的著作权权利体系、不断攀升的界权成本,均会导致演绎权事先的许可和事后的维权变得更加困难,短视频引发的版权争议仅是新技术环境下二次创作矛盾显现之冰山一角。传统的基于排他权设计的包括演绎权在内的著作权制度已不能完全适应新技术的发展需要以及人们多元的利益诉求8参见吴伟光:《版权制度与新媒体技术之间的裂痕与弥补》,载《现代法学》2011年第5期,第56页。。

批评者甚至认为,“文化和文明建立于创作性的作品之上,而这些作品建立在更早的创作性作品之上。在现行立法和禁令实践中,演绎权并未对潜在的作者提供更多的激励,反而将会潜在地阻碍文化和文明的繁荣。”9Kindra Deneau, The Historical Development and Misplaced Justification for the Derivative Work Right, 19 B.U.J.SCI&TECH.L.68 (2013).由此,作为对二次创作具有控制力的演绎权制度,应否废弃抑或调整已成为具有争议性的问题。

值得思考的是:二次创作为何不能完全自由而被套上演绎权的紧箍咒?演绎权在历史上是如何形成以及是否具有正当性?在数字时代,演绎权到底该废弃还是该进行制度变革?各国是如何应对二次创作在新技术环境下的压力和危机的?我国演绎权制度该何去何从?本文将对上述问题进行一些思考和回答,并对我国此次新修订的《著作权法》相应条款作出评析及对未来法律的再次修订提出建议。

一、演绎权的制度缘起与发展脉络

英国法学家梅因认为,人类智力的、道德的结构中,大部分属于稳定部分,对于变化具有巨大的抵抗力。10参见梅因:《古代法》,沈景一译,中国政法大学出版社1996年版,第199页。基于这种稳定性,我们对现存概念或制度的合法性困惑有时可以从历史中寻求答案。11参见李雨峰:《未注册在先使用商标的规范分析》,载《法商研究》2020年第1期,第188页。由于我国的著作权法制度属于舶来品,考察18至20世纪演绎权在英美法系及在国际条约上的制度缘起与发展脉络将会有一定的启发意义。

(一)演绎权在英国和美国的生成与发展

早期的版权法并没有赋予作者演绎权。世界上第一部现代意义的版权法——1710年英国的《安妮女王法》规定了图书作者享有初始14年的印刷、重印等排他权,并未规定演绎权。12Statute of Anne, 8 Ann., c. 19 (1710).那时,未经授权的翻译13See Burnet v. Chetwood,(1721)35 Eng.Rep. 1008 (Ch.)1009.和适当的缩写(fair abridgments)14Gyles v. Wilcox, (1740) 26 Eng. Rep. 489(Ch.).都被认为不构成版权侵权。那个时期,法院在认定侵权时,不是看被告用了多少,而是看他增加或贡献了多少。15See Benjamin Kaplan, An Unhurried View of Copyright, 15 (17 Matthew Bender ed., 2005).

美国的情形类似,1790年,美国第一部《版权法》也未规定演绎权。美国国会和法院最初认为,“保护版权人是通过禁止生产与原作在同一介质上实质近似的复制件来实现的”。16Naomi Abe Voegtli, Rethinking Derivative Rights, 63 Brooklyn L. Rev. 1213, (1997).那时将受版权保护的作品进行翻译是允许的,比如Stowe诉Thomas案,法院认为,翻译并不是奴性、机械的模仿,而是需要原创和才能。17Stowe v. Thomas. 23 F. Cas. 201 (C.C.E.D.Pa.1853)(No.13514).除了翻译,缩写在早期也不被认为构成侵权,但情况慢慢有所改变。1845年,马萨诸塞州地方法院审理了Folsom诉Marsh案,法院开始认为:“我们必须要看所选择部分的性质和目的,使用材料的数量和价值,使用可能对原作造成销售损害或利润减少的程度。”18Folsom v. Marsh, 9 F. Case. 348-349 (C.C.D. Mass. 1841).该案被认为是突破性的案件,是否构成版权侵权不再只看改编者贡献了什么,而是看市场的可替代性,即消费者是否会替代这两个作品,这成为了标准。19See Patrick R. Goold, Why the U.K. Adaptation Right Is Superior to the U.S. Derivative Work Right, 92 Neb. L. Rev. 843(2014).英国法院在这一时期态度也类似,法院在D’Almaine诉Boosey一案中也采取了市场损害标准来判断演绎作品是否侵权。20See D’Almaine v. Boosey, (1835) 160 Eng. Rep. 117 (K.B.)123.

法院的裁判态度和判断标准为后来演绎权的立法化做了铺垫和预热。美国立法对演绎权的认可历经了一个从特殊到一般的过程。1870年美国《版权法》仅授予了版权人翻译权和戏剧化权这两项具体的演绎权,并未规定一般性的演绎权。1909年美国《版权法》则列举了一些具体的演绎权,除了以往规定的翻译权、戏剧化权,还增加了音乐作品的编排或改编权、艺术品的模型或设计的实施权等。21Copyright Act of 1909, Pub. L. No. 60-349, &1(d).有评论认为,该法为每一个产业提供了他们所需要的一系列权利。22See Patrick R. Goold, Why the U.K. Adaptation Right Is Superior to the U.S. Derivative Work Right, 92 Neb. L. Rev. 843(2014).但是该法并没有很好地预见技术进步和变化,法律规范过于僵化,这使得法院在解决实际问题时力不从心,结果是法律规制的不足对后来法律修改理念产生了影响,一个新的、不太僵化的法律呼之欲出。23See Patrick R. Goold, Why the U.K. Adaptation Right Is Superior to the U.S. Derivative Work Right, 92 Neb. L. Rev. 843(2014)..于是,1976年的美国《版权法》便规定了一个一般性的具有排他性的演绎权,作为与复制权等其他排他权并列的权利,涵盖了“重编、转化、改编已有作品的其他所有形式。”其开放式立法技术正是为了解决法律的僵化及保持应对技术进步的灵活性。

英国则于1911年制定了《版权法》,将演绎权的具体内容规定在了复制权当中,具体包括:翻译、将戏剧作品转化成非戏剧作品,非戏剧作品转化为戏剧作品,将作品机械地转化为其它媒介形式,比如电影。24Copyright Act, 1911, 1&2 Geo. 5, c.46&2(Eng.).1956年英国《版权法》进行修订,明确赋予了作者改编权,并详细列举了各种类型作品改编的具体情形。25Copyright Act 1956, &2(6) (U.K.).1988年英国《版权法》被《版权、设计、专利法案》取代,新法仍然保留了这种列举式的演绎权规定,且一直沿用至今。

(二)演绎权在《伯尔尼公约》的产生与发展

1886年《伯尔尼公约》规定了翻译权,并未规定改编权,但在第10条在“非法复制”中列出了对文学艺术作品未经授权的改编、音乐编排等间接利用行为。也就是说,那时改编被包含在复制权当中,并没有形成独立的演绎权概念。

1908年柏林修订会议上,《伯尔尼公约》也仍然是将改编包含在复制权当中,仍然没有规定演绎权,而且改编行为是作为侵权行为来规定的,根据第12条规定,一个改编行为如果本身不具有独创性,属于没有本质改变、增加或删除的同一种形式的复制,那么便构成版权侵权,也就是说,根据那时的《伯尔尼公约》,一个依托于前期作品的改编行为如果创作出了新的、独创性的作品将不构成版权侵权。有学者认为,“这个方式可以被视为美国合理使用制度中转换性使用概念的前身了。”26Daniel Gervais, The Derivative Right, or Why Copyright Law Protects Foxes Better than Hedgehogs, 15 Vand. J. Ent. &Tech. L. 785 (2013).

慢慢地,随着作品利用形式变得多样化,1948年布鲁塞尔修订会议上出现了这样一个理念,将改编置于复制权之下太狭隘了,作者享受条约的权利不仅存在于作品原来的形式上,也应当存在于所有的转化形式上。于是,《伯尔尼公约》起草者为受保护的作品设想了一个宽泛的商业利用权。27Daniel Gervais, The Derivative Right, or Why Copyright Law Protects Foxes Better than Hedgehogs, 15 Vand. J. Ent. &Tech. L. 785 (2013).

随后,改编权便脱离复制权成为了一项独立的权利。28See Silke von Lewinski, International Copyright Law and Policy 142-143 (2008).《伯尔尼公约》1971年版本(后来没有实质变动)的第2(3)条规定:“翻译、改编、音乐的编排以及其他文学或艺术作品的改动,应当在不影响原作版权的前提下作为原创作品受到保护。”《世界知识产权组织伯尔尼公约指南》对该条指出,“这一段涉及的是演绎作品,也即基于在先作品的作品。”29See Claude Masouye, Guide to the Berne Convention 76, at 19.

总而言之,在演绎权形成之前,法院在判断二次创作行为是否构成版权侵权时,往往需要考察新作品的新增价值和独创性贡献,但是这种认识逐渐被替代为一种新的考量,即对原作的市场替代性和对原作可得收益的损害。随后,原作著作权人的权利需要延伸至新的市场、涵盖到作品新的利用方式上逐渐成为了共识,演绎权便逐步与复制权分离,成为了一项独立的排他权,而且随着技术的发展及新的利用方式的增多,演绎权的内容也变得越来越丰富,由此被认为是“著作权扩张史中重要的里程碑”30冯晓青:《演绎权之沿革及其理论思考》,载《山西师大学报(社会科学版)》2007年第3期,第40页。。值得注意的是,曾在演绎权发展历程中出现的“对新作品的新增价值和独创性贡献”的考量,后来在有的国家重新出现,如美国的转换性使用,或在有的国家一直保留着作为二次创作合法与非法的界限,如德国的自由使用制度。

二、演绎权的生成动因与内在机理

演绎权能够从复制权中独立出来,成为一项排他权并得以发展壮大,背后无疑具有推动力量及生成动因,有学者从激励论、消费者福利等角度对其正当性进行了论证,但与此同时,由于演绎权关涉二次创作、影响二次创新,也有学者从激励论、社会民主等角度对其正当性提出了质疑,以下为笔者的梳理和阐释。

(一)演绎权的正当性论证

首先,从版权激励角度,演绎权通过将演绎市场的部分利润分配给版权人,更好地激励了作者从事创作活动,也提升了投资水平。威廉.兰德斯(William Landes) 和波斯纳(Richard Posner)法官认为演绎权通过使版权人在所有的市场得到回报而不仅在作品最初出现的市场得到回报,由此提升了作品的投资水平。31See William M. Landes & Richard A. Posner, An Economic Analysis of Copyright Law, 18 J. Legal Stud. 448, (1989).图书市场是一个很好的例证。出版商如果能够预见对其享有版权的小说,可以通过许可他人翻译、拍成电影而从中获得收益,而不仅仅从小说的图书销售中获得利润的话,那么他在购买版权或者推销小说时便会加大投入的力度。32参见 [美]亚·帕拉斯·洛伦,莫林·A·奥罗克,朱莉·E·科恩:《全球信息化经济中的著作权法》,中信出版社2003版,第377页。而这样一来,作者在将其作品的版权转让或许可给出版商时便也能获得比没有演绎权情形下更丰厚的报酬。这能促使作者提高作品的质量,因为一般而言在有更好的物质保障条件下,作者更能安心地创作出精品。此外,对于一些版权人而言,他们在决定是否创作新作品以及创作什么作品时,也会考虑演绎市场的因素,像电影制片人在决定是否投资时就会考虑演绎市场可能的盈利。33See Pamela Samuelson, The Quest for a Sound Conception of Copyright’s Derivative Work Right,101 Geo. L.J. 1505(2013).

其次,从消费者福利角度,演绎权可以给予作者足够的时间计划演绎作品,这有助于消费者福利最大化。一般而言,作者会花费较多的精力忙于努力完成其作品,并对其作品投放的第一市场作出安排。他们可能会观望该作品在第一市场得到的反应,再来决定是否需要准备演绎作品,比如小说的续集,或将小说许可拍摄成电影。34See Pamela Samuelson, The Quest for a Sound Conception of Copyright’s Derivative Work Right,101 Geo. L.J. 1505(2013).演绎作品的延后出版可能符合消费者的心理期待,有助于消费者福利的扩大。35See Michael Abramowicz, A Theory of Copyright’s Derivative Right and Related Doctrines, 90 Minn. L. Rev. 317 (2005).此外,演绎权减少了这样一种可能性:版权人为了防止他人搭便车而延缓原作的发表。36See William M. Landes & Richard A. Posner, An Economic Analysis of Copyright Law, 18 J. Legal Stud. 448, (1989).如果没有演绎权,任何人都可以基于发表的小说而撰写戏剧或制作电影版本,那么小说家则有可能延缓公开他的小说直到他完成戏剧剧本和电影剧本以保护他在演绎市场的收入。

再次,演绎权对改编作品创作上的竞争压制,防止了创作冗余,同样有利于提高消费者福利。阿布拉莫兹(Abramowicz)教授认为,演绎权阻止了未经授权的改编版本的创作,促使版权内容的创作者转向更具有独创性、更具有社会价值的作品,而非围绕一部成功的原作创作诸多的改编版本。该教授还认为,一般而言,演绎作品倾向于成为冗余作品,因为他们借鉴的不是思想,而是原创作品表达的一些方面,版权法应该通过激励更多的原创作品而非更大数量的演绎作品来最大化社会福利。37See Michael Abramowicz, A Theory of Copyright’s Derivative Right and Related Doctrines, 90 Minn. L. Rev. 317 (2005).

最后,演绎权可以防止他人获得不当得利,保障作者在可预期的演绎市场获得应得的报酬。他人未经其许可擅自利用原作作者独创性表达创作出演绎作品,由此获得收益将会构成不当得利。38See Pamela Samuelson, The Quest for a Sound Conception of Copyright’s Derivative Work Right,101 Geo. L.J. 1505(2013).

(二)对演绎权的批判质疑

首先,从激励创作角度,在很多情况下,作者从事文学艺术创作活动与演绎权的激励没有关系,也无需演绎权的激励。比如,许多的作词作曲人、剧作家、小说家、学者根本不考虑演绎权而去创作新的作品。39See Pamela Samuelson, The Quest for a Sound Conception of Copyright’s Derivative Work Right,101 Geo. L.J. 1505(2013).而且,作者也无法预料某些新开发的演绎市场的存在,作者从事创作时不会期待从这些演绎市场获利,这些市场的利益与激励创作没有关系。40See Balganesh S. Foreseeability and Copyright Incentives, Vol. 122 Harvard Law Review, 1569 (2009).再者,除非和原作预期收益相比演绎作品预期收益特别巨大,否则根本无需演绎权给原作提供经济上的激励,因为作者从原作的收益上就能获得足够的激励动因。41See Stewart E. Sterk, Rhetoric and Reality in Copyright Law, 94 Mich. L. Rev. 1215 (1996).最后,即便没有演绎权,版权人也未必不能从演绎市场获得收益。版权人在演绎市场上具有抢占一席之地的时间优势,而且对于一些受众来说,原作作者的演绎作品是不可替代的。42Naomi Abe Voegtli, Rethinking Derivative Rights, 63 Brooklyn L. Rev. 1213, (1997).

其次,对于创新而言,演绎权可能实际上减少了表达性作品的生产,抑制新的创新活动。首先,演绎许可市场的实际状况,比如获得许可的不确定性、寻找作者的困难、商谈费用、交易费用等将导致演绎作品生产不足。43See Lemley Mark A. The Economics of Improvement in Intellectual Property Law, Tex L Rev, 989 (1997).其次,演绎权尤其压制了后现代艺术和运用数字技术的创新活动。后现代艺术创作,比如挪用艺术,还有人工智能创作,需要大量借用已有作品进行创作,但是谈判的费用和许可的费用会从根本上阻碍这些艺术的发展。再次,演绎权的存在减少了演绎市场的竞争,演绎权可能诱使版权人拖延生产其演绎作品或操纵演绎作品的发布时间以将利润最大化。最后,能够从演绎市场获得巨大利润的版权人可能没有动力去创作下一部作品。44Naomi Abe Voegtli, Rethinking Derivative Rights, 63 Brooklyn L. Rev. 1213, (1997).

再次,演绎权授予作者对近乎所有可能的对其作品利用的控制,可能会抑制不同观点的发表,对民主社会构成威胁。卢本菲德(Rubenfeld)教授认为版权法扩充到涵盖所有基于原创作品的演绎作品,授予一方以权力从事基于内容的言论压制,这个结果是宪法上不能接受的。45See Jed Rubenfeld, The Freedom of Imagination: Copyright’s Constitutionality, 112 Yale L.J. 1 (2002).

最后,演绎权有可能导致投资投机和在特定创作市场的寻租行为。不同的作品在演绎市场上具有不同的盈利能力。对此,有学者认为创作作品领域的理性投资者会把钱投向具有更高演绎性盈利的作品,从而导致主流表达上过于集中的投资,而减少表达的多元化。46Naomi Abe Voegtli, Rethinking Derivative Rights, 63 Brooklyn L. Rev. 1213, (1997).

(三)演绎权的内在机理

笔者认为,上述演绎权的正当性论证及批判质疑都非常有道理,但都像盲人摸象一般,仅认识到局部的真理,只有将这两方面结合起来辩证来看,才能对演绎权有更完整、更深刻的认识,这便构成了演绎权的内在机理。由于上文已就演绎权的正反两面做了具体论述,为避免重复,下文仅对此作一简要综述和必要补充。

首先,从功利主义维度,也即从鼓励创作创新的角度来看,一方面,演绎权对原作的创作和投资总体上有激励作用,只是在一些领域更明显,一些领域不太明显。另一方面,演绎权也确实存在着对演绎作品创作抑制的可能性,主要原因在于许可的成本、许可的不确定性、谈判的成本、交易的成本等都可能妨碍演绎作品的自由创作,在数字时代这种抑制作用可能表现得更为明显,尤其对于某些后现代艺术和数字技术下的创作活动。而且,演绎权的存在也减少了演绎市场的自由竞争,这一方面可以消除演绎市场的恶性竞争和演绎作品的冗余创作,但是否会由此导致更多原创作品的创作也不存在必然性,尤其在全民创作热情高涨,业余创作者与专业创作者同存的新媒体时代,比如能写出优秀的同人小说的业余作者也未必有意愿或有能力创作出优秀的原创小说。并且,一般来说,自由竞争的环境比非自由竞争的环境更能催生优秀作品的创作,所以减少演绎市场的自由竞争也是利弊共存的。其实,无论原创还是演绎创作,都是创作者智力劳动的成果,在符合独创性的条件下都可能受到版权法的保护,也符合版权法鼓励创新和促进文化艺术繁荣的目的。

其次,从法伦理维度来看,一方面,演绎作品的创作建立在原作作者的智力成果基础之上,原作作者从中获得相应的报酬符合自然权利论和朴素的正义观,演绎权无非是使原作作者能够在演绎市场分一杯羹的工具而已。但另一方面,以演绎权这种排他权方式,将二次创作的控制权交由原作著作权人,如果将其绝对化,无疑对创作自由、言论自由、符号民主、文化积累都有一定的负效应,长远来看,也将导致版权公共领域的不当缩减,而版权公共领域对文艺创作具有哺育功能。47参见黄汇:《论版权、公共领域与文化多样性的关系》,载《知识产权》2010年第6期, 第23页。从这个意义上,保留演绎权并对其进行一定的限制是有必要的。

总而言之,演绎权从产生到发展,有历史原因,也具有正当性,所以没有必要将其废除,需要考虑的是应如何调整演绎权相应的制度,尤其是对其进行限制的措施和制度,使其减轻对二次创作的绝对控制力,更好地发挥激励而非抑制创新的功能,在原始创作和二次创作之间维持利益平衡。

三、演绎权的国外模式与比较分析

虽然知识产权作为一种法定权利,乃是主权国家公共选择和公共政策的产物,适用时需要遵循地域性原理48参见黄汇:《商标使用地域性原理的理解立场及适用逻辑》,载《中国法学》2019年第5期,第80页。,但是各国在共同的时代背景下也会面临一些共同需要解决的问题。演绎权制度在激励原始创作和抑制二次创作方面的内在矛盾及在数字时代矛盾的突出可能是各国著作权法都面临的问题,考察一些国家演绎权制度的特色、面对问题时呈现的制度张力和应对有助于更好地发现我们自身制度的问题和提升我们解决自身问题的能力。当然,任何一项权利、一个制度都不是孤立存在的,法律内部间体系一致、相互关联及功能协调将会产生体系效应,故而我们在考察一项权利、一个制度时还应了解相关的配套制度和体系关联。笔者选取了英美法系的美国和英国以及大陆法系的德国作为考察对象,具有一定的代表性。

(一)美国宽泛的演绎权加限制模式

1.宽泛的演绎权界定

美国《版权法》第106条第2款规定了演绎权,即著作权人依法享有或授权他人享有根据版权作品创作演绎作品的权利,而演绎作品是这样界定的:“基于一项或多项前期作品的作品,例如翻译、音乐编排、戏剧化作品、虚构化作品、电影、录音、艺术复制品、删节,缩编,或一项作品被重铸、转换或改编了的任何其他形式。如果一个作品包含了编辑性的修订,注释,细化或其他修改,而这些内容整体上代表着原作者的原创作品,则该作品属于演绎作品。”4917 U.S.C.101.

虽然法律也示例了演绎作品的一些具体形式,但“一项作品被重铸、转换或改编了的任何其他形式”则涵盖面极广。乔伊斯(Joyce)教授认为,在某种程度上,演绎权和复制权有一定的重合。法律已然扩张了复制的概念,从某种程度上说,重铸、转换或改编也意味着构成复制,但是演绎行为不仅是复制,演绎作者改变了基础作品,有时增加了自己的独创性贡献。50See Craig Joyce, Tyler T. Ochoa, Michael Carroll, Copyright Law (11 edition), Carolina Academic Press, 2020, p 485.

根据美国《版权法》103条(a)款之规定,版权客体只能包括合法的演绎作品,“对使用受版权保护的已有资料创作的作品的保护,不得扩大到该作品中非法使用此类资料的任何部分。”所以,创作演绎作品需要得到版权人的许可,否则便构成侵权,侵权作品即便符合独创性要求也不能受到版权法的保护。这与专利法不同,根据专利法,后续发明人对一项之前已经获得专利的技术进行了改进,对此改进,如果能够符合专利法授予专利的要求,是可以获得专利授权的。但是,未得到原作作者授权的演绎作品是不受版权法保护的,原作作者甚至可以自由使用该演绎作品而不用补偿。51See Craig Joyce, Tyler T. Ochoa, Michael Carroll, Copyright Law (11 edition), Carolina Academic Press, 2020, p 485.

2.演绎权限制—转换性使用

转换性使用52勒威尔(Level)法官最初提出转换性概念时,是这样界定的:如果被援引的东西被用作原材料,在创作新信息、新美感、新洞见和理解时发生了转换,由此对原作品增加了新的价值。该概念后来得以了扩张,一些法院认为增加新价值也无需对原作做实际修改,对原作品未作改变或实际上未增加东西,也可以在功能或目的上具有转换性。由此,转换性使用被认为包括内容转换和功能转换两种类型。是美国版权法上一个非常独特的概念,被纳入到合理使用制度中,作为构成合理使用的四个考量因素53根据美国《版权法》第107条,这四个因素是;(1)该使用的目的和性质;(2)版权作品性质;(3)与版权作品的整体相较而言,使用部分的数量及重要性;(4)该使用对潜在市场或版权作品价值的影响。转换性使用属于第一考量因素中的一个方面,另一方面是“是否属于商业性使用”。之一的一个方面,由此对版权人的演绎权构成了一定的限制,对二次创作者的创作自由开了一个口子,因为二次创作者未经授权创作的演绎作品如果被认定为构成转换性使用,则有很大可能性被认定为构成合理使用而不用承担侵权责任。

转换性使用的考量已在一个个具体的案例适用中变得越来越有份量,成为“整个合理使用分析中最关键的问题”54Clark D. Asay, Arielle Sloan, and Dean Sobczak, Is Transformative Use Eating the World? 61 B.C.L Rev. 905 (2020).,一旦法官认为对作品的使用构成转换性使用,这一认定往往会决定其它因素的考量,甚至决定整个案件的最终走向。上述判断并非夸大其词,而是有实证研究和数据支撑的。在学者考察的238个有关合理使用的判决样本中,有121个认定了“转换性使用”,而在这些判决中,94%认定构成合理使用,另外占6%的7个认为不构成合理使用的,其中4个最后被上诉法院推翻了。同样的,另外117个判决中未认定构成“转换性使用”,在这些判决中,110个也即94%的判决最后认为不构成合理使用,而7个例外的,也即认为构成合理使用的,当中有1个被上诉法院推翻了。55Jiarui Liu, An Empirical Study of Transformative Use in Copyright Law, 22 Stan. Tech. L. Rev. 163 (2019).

对于演绎行为和转换性使用的关系,有学者指出:“要明白转换性使用,就必须评估演绎作品与转换性作品的区别”,而这尤其难以区分,是因为“转换(transform)”这个词本身就在界定着演绎作品,并起着非常重要的作用。56Jiarui Liu, An Empirical Study of Transformative Use in Copyright Law, 22 Stan. Tech. L. Rev. 163 (2019).另有学者将其总结为:“实际上所有满足转换性使用的作品都是演绎作品;但是并非所有的演绎作品都具有转换性。如果一个新的作品复制了另一作品并且增加了一些新的东西,当其属于演绎作品但是替代了原作的目的时,是不能满足转换性使用当中的具有不同目的的要求的。”57Zissu, Expanding Fair Use: The Trouble With Parody, the Case for Satire, 64 J. COPYRIGHT SOC’Y 163 (2017).

转换性使用可以适用于一些反复出现的类型,比如滑稽模仿,”“法院认为滑稽模仿需要模拟原作去阐发观点,所以使用原作是有理由的,而讽刺挖苦(satire)是完全可以依靠自身完成,所有每次借鉴都需要说明正当性理由。”58Campbell, 510 U.S. at 580-581.

阿塞(Asay)教授认为法院在判断合理使用时,还应当更加重视转换性使用因素,而不是减少依赖该因素。59Clark D. Asay, Arielle Sloan, and Dean Sobczak, Is Transformative Use Eating the World? 61 B.C.L Rev. 905 (2020).可以预见转换性使用还会在美国合理使用制度中扮演越来越重要的角色,其对美国版权法上过于宽泛的演绎权将会起到一定的限制作用,在未经许可的二次创作与原作具有不同的目的和功能的情形下,将其从侵权行为中排除出去,这也是对二次创作者的创新努力予以认可和激励的一种方式。

3.演绎权限制—非禁令救济

从理论上说,一旦被告的行为被认定为构成版权侵权,禁令一般是自动颁发的,但在美国的司法实践中,法院慢慢开始对版权禁令的颁发行使一些自由裁量权,在某些情形即便认定构成版权侵权也不颁发禁令,而是责令被告支付损害赔偿或许可费。最典型的案例是1990年的Stewart v. Abend案,美国第九巡回法院认为电影《后窗》在小说《必然谋杀》的版权保护期内继续发行的行为构成版权侵权,因为电影改编自该小说而未得到作者的许可,但是,法院同时认为:“如果法院禁止影片的继续放映将对影片制作方造成极大的不公平。禁令也会有效地阻止原告从包含在演绎作品中的新东西中合法获取利润……禁令还会对社会公众造成损失,因为公众将在未来若干年内失去看到经典影片的机会。”60Stewart v. Abend. 495 US 207 (1990).由此,法院基于对原告、被告及社会公众利益的综合考量和平衡,未颁发禁令而是责令被告支付赔偿或许可费用。

同样,在New York Times Co. v. Tasina一案中,法院认为未经许可在网络数据库中重新收录行为属于版权侵权,但同时认为禁令不是必须的。61533 U.S. 483 (2001).

在2006年eBay v. MercExchange案62eBayInc.v.MercExchange,L.L.C.,547U.S.388 (2006).后,虽然这是一个有关专利方面确立永久禁令四要素原则的经典案例,但对版权侵权也有诸多影响,版权侵权不自动颁发禁令也越来越多,法院需对原告的损失、社会公众利益等进行综合考量。

(二)英国狭窄的演绎权范围模式

1.狭窄的演绎权界定

英国并未像美国那样规定一个涵盖范围特别广的演绎权,相反,“国会担心不完美的起草语言会导致作者对其作品使用的控制超出其权利范围。对于涵盖过广的担心最终导致了国会采用规则式的方式来规定演绎权。”63Patrick R. Goold, Why the U.K. Adaptation Right Is Superior to the U.S. Derivative Work Right, 92 Neb. L. Rev. 843 (2014).

根据英国现行的《版权、设计和专利法》第16条(e)部分规定,版权人享有改编其作品及对改编作品实施第17至20条规定的行为(包括复制、发行、表演、播放、向公众传播等行为)的排他权。64UK Copyright, Designs and Patents Act 1988, 16(e).

第21条(3)规定了何为改编作品:(a)对于文学作品,不包括计算机程序或数据库,或者对于戏剧作品,是指:i对作品的翻译;ii将戏剧作品转换为非戏剧作品;或视情况将非戏剧作品转化为戏剧作品;iii将作品中的故事或动作的全部或主要部分转化为适合在书、报纸、杂志或类似期刊中复制的图画形式。

(ab)对于计算机程序,指对软件的编排、修改或翻译;

(ac)对于数据库,指对数据库的编排、修改或翻译;65需补充说明的是,上述(ab)和(ac)对计算机软件和数据库的改编作品形式并非1988年该法直接规定的,而是随着技术发展修订新增的。S.21(3) (ab)是通过S.I. 1992/3233, reg 5(2)新增的;S.21(3)是通过S.I.1997/3032, reg.7(b)新增的。

(b)对于音乐作品,指对其的编排或转录。

从上述法条可以看出,和美国规定的宽泛定义不同,英国的改编权范围非常狭窄。首先作品被分为了四种类型,也即文学或戏剧作品、计算机软件、数据库和音乐作品,然后针对每种类型具体规定了非常有限的几种改编形式。就文学、戏剧作品来说,仅包括几种不同表现形式之间的转化。有学者将英国版权法上的演绎权范围与美国的相比较,并指出,英国的改编权并不适用于图片、摄影、雕塑等艺术类作品类型,也不包括视听作品或录音作品类型;而美国的演绎权并未作类型上的限制,是开放式的。66Kindra Deneau, The Historical Development and Misplaced Justification for the Derivative Work Right, 19 B.U.J.SCI&TECH.L.68 (2013).

另外,从定义来看,英国改编权包括两个部分的内容,从正面来看,其一是实施改编行为、创造改编作品本身,其二是对改编作品的利用行为。从反面来看,体现于英国《版权、设计和专利法》21条(1)和(2)部分对侵犯改编权行为的规定,根据第(1)款,包括未经许可对文学、戏剧或音乐作品创作改编作品。根据第(2)款,包括未经许可对作品的改编作品实施本法第17-20条或上述(1)部分的行为,也即对改编作品的各种利用行为。可见,根据英国的版权法,对于文学、戏剧、音乐作品来说,创作改编作品和对改编作品的各种利用行为都是受原作版权人改编权控制的行为,如果未得到原作版权人许可,将可能构成版权侵权行为。

2.演绎权限制—公平交易制度

英国对版权人权利进行限制的制度为公平交易(fair dealing)制度67学界也有从实质角度将其翻译为”合理使用制度”的,笔者认为也没什么问题,只是”合理使用“的英文为”fair use”,在此说明一下。。有学者认为,公平交易例外不应仅仅看作版权侵权例外,而应看作使用者的权利,为了在作者权利与使用者的利益之间维持平衡,不应对其作严格解释。68Mary W. S. Wong, “Transformative” User-Generated Content in Copyright Law: Infringing Derivative Works or Fair Use?11 Vand. J. Ent. & Tech. L. 1075 (2009).

根据英国《版权,设计和专利法》(CDPA)第29和30条规定,出于非商业目的研究、个人学习、批评、评论,以及对时事报告的目的,对受版权保护的作品实施版权控制的行为属于公平交易行为,不被认定为侵权行为。具体而言,第29条第(1)款规定,对文学、戏剧、音乐或艺术作品进行非商业目的研究的公平交易行为不构成版权侵权,只要伴随着充分的声明认可(acknowledgement)即可。第(1C)款规定,对于文学、戏剧、音乐或艺术作品以个人学习目的进行的公平交易行为不构成版权侵权。

可见,英国的公平交易制度比较类似于我国的合理使用制度,对个人使用者而言比较友好,“个人学习目的”和“非商业目的研究”比较类似于我国《著作权法》上的“为个人学习、研究或者欣赏”,可以把大多个人使用者基于兴趣爱好、自娱自乐的一些二次创作行为排除出侵权行为之外,但是英国版权法没有类似美国的转换性使用制度,除非基于批评、评论等目的,公平交易制度对于具有商业性的二次创作行为并无多大的容纳空间。

(三)德国区分演绎作品禁与行模式

1.演绎作品的独创性及区分禁与行

德国雷炳德教授给演绎下的定义为:“演绎是对现存的作品进行改编,并通过改编体现出某些独创性特征而成为一个新的创作。”受制于原作作者演绎权控制的演绎作品可以分为两种类型:对形式的改编以及对内容的改编。对形式的改编并不影响原作的内容,仅扩大原作的利用可能性,如翻译、将原作拍成电影等。对内容的改编只有在原作品的独创性还清晰可见,还不能认为属于重编的情形。69参见[德] M·雷炳德:《著作权法》,张恩民译,法律出版社出版2002年版,第161页。

一般而言,对他人作品的改编行为无需得到原作著作权人的许可,只要改编作品符合独创性,便能受到著作权法保护。德国《著作权法》第3条规定,对作品的翻译和其他改编,如果是改编者个人智力创作,在不损害被改编作品的著作权的前提下,应作为独立的作品受到保护。“德国要求演绎作品具备独创性,也即,必须是个人智力创作的成果,尤其是涉及音乐作品,不能是非实质性的改变。”70Daniel Gervais, The Derivative Right, or Why Copyright Law Protects Foxes Better than Hedgehogs, 15 Vand. J. Ent. &Tech. L. 785 (2013).在德国,翻译也需以具有独创性为获得保护的前提,像例行公事般地翻译某封商业信件、某歌剧院节目单、某个菜单的翻译结果等都不受著作权法保护。71参见[德] M·雷炳德:《著作权法》,张恩民译,法律出版社出版2002年版,第161页。

德国《著作权法》第23条规定,只有得到被改编或被改变的作品的著作权人的许可,作品的改编版本或其他改变版本才能被发表或利用。但是对于作品的电影改编、对美术作品设计和草图的实施或建筑作品的仿造这些情形,必须得到作者的许可才能进行这些改编或改变。也就是说,除了一些特殊情形,创作改编作品本身是无需得到原作著作权人许可的,这些改编作品本身是受著作权法保护的,只是在得到许可前不能发表或利用。而这些特殊的情形,以笔者之见,改编、改变行为本身既是创作也是利用行为,不存在发表或再次利用的问题。

也就是说,在德国,一般情形下,改编作品只要符合独创性要求,无须得到原作作者许可,便能受到著作权法保护,只是不能擅自发表和利用,那么这种未经原作作者许可的演绎作品能得到著作权法的什么保护呢?雷炳德教授对此指出,“著作权法所保护的演绎著作权对抗所有人对演绎作品的利用,这一点也适用于对抗原作者。”72参见[德] M·雷炳德:《著作权法》,张恩民译,法律出版社出版2002年版,第159页。黄汇教授将该种模式称为“著作权消极保护论”,认为在德国,未经授权的演绎人的著作权从属于原作者的著作权,完整的著作权具有“禁”、“行”两面,而未经授权的演绎人仅享有禁的权利,不具有正面行的权利。73参见黄汇:《非法演绎作品保护模式论考》,载《法学论坛》2008年第1期,第130页。这种“著作权消极保护”模式与前文提及的美国模式是不同的。比如,某人未经作者许可,翻译了某部小说。在德国,翻译本身具有独创性可以受到著作权法保护,只是尚不能发表和利用,在未经译者许可的情形,包括小说作者在内的任何人是不能利用该翻译的,比如将其出版或表演,否则构成侵权。但如果该情形发生在美国,由于译者的翻译属于未经小说作者许可的非法演绎作品,不能受到著作权法保护,小说作者甚至能利用该翻译。而在英国,作者的演绎权不仅涵盖演绎作品的创作行为,也涵盖演绎作品的利用行为,也就是说,在英国,未经许可的翻译行为和将该翻译作品出版的行为都是侵权行为。

2.划分边界:演绎行为与自由使用

在德国,在“对他人作品的改动”(Umarbeitung fremder Werke)这一总概念下,按照对原作的依赖程度可以分为两类:改编和重编。具有独创性的改编属于演绎行为,受制于原作作者演绎权的控制。而重编指的是改动已经脱离了原作品,原作品的各项要素都已经完全独立地重新演绎过,因而人们可以看到一部完全独立的作品,这一类属于自由使用的范围,不受原作作者控制。

自由使用是利用了他人的原作,创作出了新的独立的作品,却不受原作作者对作品主宰权的控制。德国《著作权法》第24条规定,自由使用他人作品而创作出的独立作品可以不经原作作者的许可而发表和利用。自由使用制度既是立法者限制作品作者权利的规则,也是保障《德国基本法》中公民艺术创作自由权利的重要制度设计。74参见易磊:《德国著作权法自由使用制度研究》,载《苏州大学学报》2019年第3期,第85页。

自由使用需具备两个构成要件,其一,使用他人作品产生了一个独立的新作品;其二,使用行为属于自由行为。判断的难点在于第二个要件,自由行为的边界在哪里?自由使用与作为演绎行为的改编如何区分?一般认为,如果被使用的作品仅仅是新作灵感的来源则为自由使用,而全部接收为使用作品的独创性内容并同时还体现了某种独创性,则为改编行为。

德国司法实践中自由使用的通行判断标准为“淡化”标准与“内部距离( der innere Abstand) ”标准。 根据“淡化”标准,被使用作品仅仅是激发了新作品的创作。对此,雷炳德教授有形象的比喻,“只有被使用作品的独创性隐含在新作品中,并且与新作品的独创性相比原作已经黯然失色的情况下才构成自由使用行为。”75参见[德] M·雷炳德:《著作权法》,张恩民译,法律出版社出版2002年版,第158页。根据“内部距离”标准,即便被使用片段能在新作品中明显呈现,但若新作品基于其自身特有的独创性,相较于被借用的有创造性的片段有着非常大的“内部距离”,以至于新作依据自己的表达都可被视为一件独立作品时,仍可成立自由使用。76参见易磊:《德国著作权法自由使用制度研究》,载《苏州大学学报》2019年第3期,第85页。换而言之,即便在新作未经许可复制了原作部分内容的情形,新作基于自身的独创性仍有可能依据自由使用制度而被认为不构成侵权。美国在类似情形考量的是“转换性使用”,而德国考量的是“内部距离”。

雷炳徳教授还认为,自由使用行为的标准体现在新作品在文化方面的进步意义上,而且这种所谓的进步只能从新老作品的独特性特征的比较上才能判断出来。对老作品使用部分的数量多少在判断自由使用与否时并不具有决定性意义,更多的是取决于两部作品在整体印象方面独创性的比较。此外,在涉及美术作品时,不同的艺术形式或具有不同艺术标准的艺术活动之间的转化,比如把某幅画制作成雕版画,把摄影作品制作成一幅画,或者把一幅画制作为雕塑会构成对作品的自由使用。77参见[德] M·雷炳德:《著作权法》,张恩民译,法律出版社出版2002年版,第159-162页。

(四)三种演绎权模式的比较分析

美国的演绎权制度模式可概括为:宽泛的演绎权+适当限制模式。美国版权法首先设置了一个极为宽泛的演绎权,演绎权所控制的行为除了那些几乎各国都已经类型化无争议的演绎行为,如翻译,小说改编为戏剧等之外,还包括对他人作品的重铸、转换或者改编行为。由于演绎权范围过于宽泛,再通过转换性使用及其他因素的考量,将一些对原作品增加了新的价值或转换了目的和功能的二次创作通过构成合理使用而将其从侵权行为中排除出去。在判断二次创作是否构成合理使用时,转换性使用虽然不是唯一考量因素,但越来越具有决定性意义。

英国的演绎权制度模式可视为:狭窄的演绎权范围模式。英国的演绎权范围设定的比较克制,具体列举出的演绎行为并不能涵盖所有的二次创作行为。这些不能被演绎权所涵盖的二次创作行为对原作转化、改编后如果不能被认为属于复制行为,将不会被认定为构成侵权行为,换言之,有些情形在美国宽泛的演绎权界定下,可能属于演绎行为,受制于作者的演绎权控制,而在英国则可能既不构成演绎行为,也不构成复制行为。

德国的演绎权制度模式可认为是一种:边界明晰、区分演绎作品禁与行模式。德国在利用他人作品从事二次创作问题的制度设定上,从一开始便试图精准地划分合理的演绎权边界,从对原作改动的程度来看,具有独创性的改编即属于演绎行为,产生独立的著作权,但对其发表和利用受制于原作著作权人的演绎权控制,需得到原作著作权人的许可。而重编则属于自由使用的范畴,不受制于原作作品演绎权的控制,使用者可以不经原作著作权人许可而发表和利用。得到授权的演绎作品受到著作权法禁与行的完整保护,未经许可的演绎作品仅能得到著作权法禁的保护,也即,演绎权人自己不能擅自利用但可以禁止他人擅自利用。

在演绎权的限制方面,美国的“转换性使用-合理使用”制度和德国的“重铸-自由使用”制度,虽然使用的是不同的术语,具体内涵也并非一致,但均为给二次创作解压松绑之制度创设,都在强调新作品与原作品相较创造出的新价值及新增的独创性,且原作使用数量多少并不具有决定性意义。德国的自由使用并不考虑新作品是否属于商业性使用,而在美国,二次创作作品是否具有商业性是合理使用的一个考量因素,但目前来看,相较于转换性使用因素,也越来越不具有决定性意义。另外,对于一些后现代艺术如挪用艺术,美国是通过转换性使用而将其认定为合理使用来承认其合法性的,而德国则可能认为其构成自由使用而承认其合法性。

对于二次创作而言,英国没有类似美国的转换性使用和德国的自由使用制度,对于狭窄的演绎权涵盖不了的二次创作行为,是否侵权得依托是否构成复制来判断。尽管英国版权法上的复制呈现出一定的张力,涵盖范围也有所扩充,但相较于美国宽泛的演绎权,对于二次创作的影响是有限的,比如,在美国,将他人享有版权的印刷画大量购买后,在每一幅画上加上精美的瓷砖材质边框加价重新出售,会引发是否侵犯原画作品版权人演绎权的争议和诉讼78Lee v. A.R.T.Company, United States Court of Appeals, Seventh Circuit 125 F.3d 580 (1997).,但如果该情形发生在英国,加框出售并不涉及复制行为,也无法纳入狭窄的演绎权中的任何一种,正常情况下不会引发著作权侵权争议。所以,英国即便没有类似美国的转换性使用和德国的自由使用制度,难以将新作品新增的价值、转化的目的或新增的独创性等因素纳入侵权考量范围,但由于其演绎权范围狭窄,加上公平交易制度的限制,对于二次创作的影响基本上是有限的。

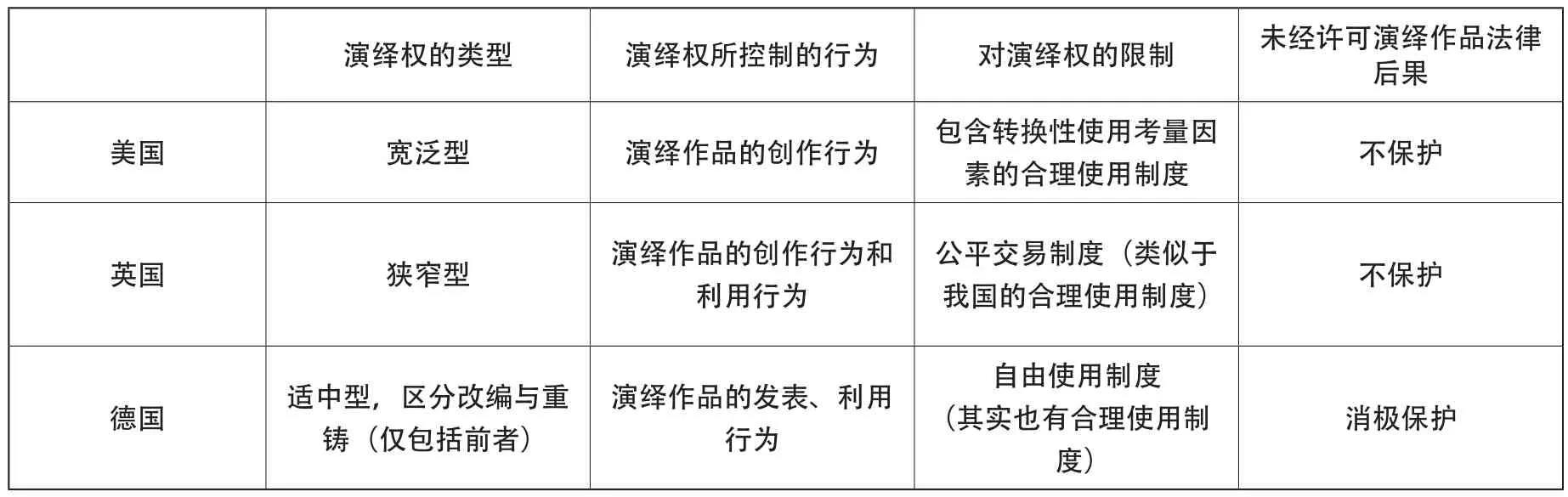

此外,从一些具体的制度元素角度,三种演绎权模式的不同主要表现在以下一些方面,如表1所示:

表1

四、我国演绎权制度的反思与变革

(一)我国演绎权制度存在的问题

在我国,新修改的《著作权法》仍然保留了原法的摄制权、改编权、翻译权、汇编权四项演绎权。其中,改编权为“改变作品,创作出具有独创性的新的作品的权利”,范围非常广泛,被认为与美国法上宽泛的演绎权规定“异曲同工”“系出同门”79梁志文:《论演绎权的保护范围》,载《中国法学》2015年第5期,第140页。。从这四项演绎权的定义来看,涵盖的演绎行为均指的是演绎作品的创作或制作行为,如摄制权中的“将作品固定在载体上”,翻译权中的“转换为另一种语言文字”等,对于演绎作品的后续利用行为并未予以全面涵盖。

对于合理使用制度,《著作权法》第24条规定了两种可能与二次创作自由相关的行为。其一为“为了个人学习、研究和欣赏,使用他人已经发表作品”的行为,其二为“为介绍、评论某一作品或者说明某一问题,在作品中适当引用他人已经发表的作品。”

第一种“使用他人已经发表的作品”中“使用”一语具有较大的解释空间,可以解释为包括演绎行为,从而可以对范围过宽的由原作作者控制的“改编权”构成一定的限制,为一些私人性质的二次创作行为开辟一定的自由空间。

第二种中的“为介绍、评论某一作品或说明某一问题”的目的性,和“适当引用”的利用方式,使得能够得以适用的二次创作空间非常狭隘,一些着眼于利用原作创作新作品,而不具有介绍、评论原作目的,或不具有说明目的,无论体现出多大的独创性或多大的新价值可能都将落入演绎权的范围且无法符合合理使用而免责。比如,全国首例“图解电影”侵权案,涉及将电视剧《三生三世十里桃花》中的影视画面制作成图片集,法院认为:“合理引用的判断标准并非取决于引用比例,而应取决于介绍、评论或者说明的合理需要。本案中,涉案图片集的目的并非介绍或评论,而是迎合用户在短时间内获悉剧情、主要画面内容的需求,不属于合理使用。”80参见北京知识产权法院(2020)京73民终187号民事判决书。该案判决认为被告侵犯了原告的信息网络传播权,但其实也涉及对原告改编权的侵犯。

总而言之,我国的演绎权界定类似于美国,属于宽泛型,但我国并无专门针对释放二次创作空间的类似于美国的转换性使用或德国的自由使用制度,新作品与原作相较新增的价值或转换的目的等无法纳入到制度框架中予以考量。

(二)我国司法实践的有益探索

在立法制度设计不够细腻的情形下,我国司法系统对演绎权侵权行为的判断标准进行了一系列有益的探索,由此对过于宽泛的演绎权做出了一定的限制。

1.停止侵害救济方式的替代

我国《著作权法》对著作权侵权规定了停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等救济方式,其中停止侵害作为其中非常重要的一种,且法律并未规定停止侵害的替代责任。这一点与《德国著作权法》不同,后者第98条规定了受害方可以请求侵权方给予不超过制造成本的适当报酬作为停止侵害的替代措施。但是,正如学者指出的,停止侵害救济属于财产规则范畴,基于权利界定难度、谈判成本等诸多因素的考量,若绝对化适用易引发“市场失灵”。81参见杨涛:《论知识产权法中停止侵害救济方式的适用—以财产规则与责任规则为分析视角》,载《法商研究》2018年第1期,第182页。由此,一些法院也在尝试在一些情形不适用停止侵害,而是寻求一些替代措施。

最典型的案例为大头儿子文化公司与央视动画著作权侵权纠纷案,该案中,央视动画公司在相关展览、宣传中使用了这些动画片中的人物形象,也即属于以改编方式使用大头儿子文化公司的作品并由此获利的行为,被认为侵犯大头儿子文化公司的著作权。但是法院没有判定停止侵害,而是以提高赔偿额的方式作为央视动画公司停止侵权行为的责任替代方式。82参见杭州市中级人民法院(2015)浙杭知终字第356、357、358号民事判决书。

除此之外,有学者专门考察了138个知识产权侵权不停止的判决,其中有32个为著作权纠纷,并指出公共利益是最常见的理由,当事人利益平衡也是法院考量的重要因素。采用替代措施的仅占少数,替代措施中以合理使用费和提高赔偿额为主。83参见喻玲、汤鑫:《知识产权侵权不停止的司法适用模式—基于138份裁判文书的文本分析》,载《知识产权》2020年第1期,第17-24页。

2.转换性使用的尝试性引入

我国《著作权法》虽然没有转换性使用的规定,但一些法院在判断合理使用时,尝试着将其与三步检验法结合起来进行考量。

如在“葫芦娃”“黑猫警长”美术作品著作权侵权纠纷案中,上海知识产权法院认为,涉案电影海报适当引用当时具有代表性的少儿动画形象“葫芦娃”“黑猫警长”的美术作品,与其他具有当年年代特征的元素一起作为电影海报背景图案,不再是单纯展现涉案作品的艺术美感,其价值和功能已发生转换,且转换性程度较高,属于转换性使用,而且并不影响涉案作品的正常使用,也没有不合理地损害著作权人的合法利益,故构成合理使用。84参见上海知识产权法院(2015)沪知民终字第 730 号民事判决书。

在王莘与北京谷翔公司信息网络传播纠纷案中,法院认为,信息网络传播行为所采取的片段式的提供方式,及其具有的为网络用户提供方便快捷的图书信息检索服务的功能及目的,使得该行为构成对原告作品的转换性使用行为,不会不合理地损害原告的合法利益。85参见北京市第一中级人民法院(2011)一中民初字第1321号民事判决书;北京市高级人民法院(2013)高民终字第1221号民事判决书。

而在杭州菲助公司与培生公司网络传播权纠纷案中,法院认为,由于涉案短视频并未改变涉案电子书表达的信息和内容,亦未对其教育功能进行实质性的转换和改变,且使用数量较大,缺乏必要性和适当性,使用过程中也没有指出著作权人,故不构成合理使用。86参见北京知识产权法院(2019)京73民终3523号民事判决书。

上述三个典型案例虽然并不直接涉及演绎权,但是已经能够表明我国法院系统在合理使用制度的适用上正在尝试性地将美国的转换性使用纳入到考量因素中,这对于演绎权侵权的判断或将发生影响,因为举重以明轻,演绎行为相较于复制行为或信息网络传播行为,因其二次创作性,增添了新的内容和新的独创性,可能更易于被认为属于转换性使用从而构成合理使用。

(三)我国演绎权制度变革建议

如上文所述,在演绎权的内在机理中,本身包含着双重属性,一面为对创作的激励,另一面为对二次创作可能的抑制,尤其在新技术环境下,原作作者与二次创作作者可能存在着创作自由及利益分享层面的冲突。着眼于未来,为了迎接数字时代可能给社会带来的新愿景,为了更好地激励文学艺术创作以及推动我国版权产业的健康发展,应当通过精良的制度设计,一方面继续发挥演绎权在激励创作方面的正功能,另一方面尽可能减少对有价值的二次创作的压制。在考察了英、美、德三国演绎权制度的三种模式及了解了我国演绎权制度层面和司法层面的现状之后,笔者认为,我国演绎权制度在加强激励和减少抑制这两个维度都存在不足,需要进行制度变革,而借鉴来源既包括国外三种模式中一些有益的制度经验,也包括我国司法实践中一些可贵的探索与尝试。

1.加强对原始创作和二次创作的激励

我国《著作权法》修订之前规定的演绎权所能控制的仅为演绎行为本身,不能涵盖对演绎作品的利用行为,这就意味着未经授权的演绎行为,包括翻译、改编等行为将会被认定为非法,而对形成的非法演绎作品的出版、发行、表演、信息网络传播等利用行为将无法受到规制,这样一来,作者的权利便无法得到充分的保障。比如,对未经许可的小说改编,如果小说的原作作者仅能追究改编者的责任,而不能追究出版该改编作品的出版者的责任、不能追究将该改编作品朗读出来的表演者责任、不能追究将该改编作品的朗读版本上传至网络的传播者责任,则很可能作者根本无法找到侵权者或无法得到充分救济,演绎权作为对作者创作的一种激励机制将无法真正兑现。

英国和德国都将演绎作品的利用行为规定为演绎权所能控制的行为,德国甚至在一般情形下仅将对演绎作品的发表、利用行为纳入作者的演绎权控制,这是因为只有将演绎权控制的行为指向直接获利的演绎作品的利用行为,才能真正让创作者在演绎市场分得应得的报酬,演绎权激励创作的功能才能真正得以实现。基于我国《著作权法》已经将翻译、摄制、改编、汇编等演绎行为纳入到演绎权的控制范围之中,由此借鉴英国模式,将演绎权的控制范围延及对演绎作品的后续利用行为即可。

我国《著作权法》此次修订,新增了第十六条,规定对于演绎作品的部分利用行为,包括出版、演出、制作录音录像制品,除了需要得到演绎作品作者的许可,也仍然需要取得原作品的著作权人许可并支付报酬,也即将作者演绎权的控制范围延及到了演绎作品的出版、演出和制作录音录像制品这三种利用行为,这个修改方向是非常值得肯定的,但是笔者认为仍有涵盖不足之嫌,建议将来修改著作权法时,能够扩充至涵盖对演绎作品的各种利用行为。

此外,对于未经许可的演绎行为产生的演绎作品,笔者认为可以借鉴德国模式,明确在符合作品一般构成要件时便可作为作品受到著作权法的消极保护,具有排他性,只是对其利用可能构成对原作品的著作权侵权,这样一来,对有价值的二次创作也具有一定的激励功能,因为其创作性劳动成果至少可以得到最低限度的保护,可以不被他人擅自复制、剽窃及各种利用,而且也给了二次创作者试错的机会和时间的缓冲,使其能够在演绎作品比较成熟需要进行商业化利用时再与原作著作权人协商获得许可。

2.减少对有价值的二次创作的抑制

第一,确立适用停止侵害救济的考量因素及不适用停止侵害的替代措施。

美国与我国的司法实践以及德国的著作权法规定都涉及版权禁令的非绝对性,法院往往在双方当事人利益、公共利益等之间权衡利弊,在一些特殊情形下作出不颁发禁令的决定,当然,这些措施针对的是一般的著作权侵权,而非专门针对演绎权侵权。

笔者认为,侵犯演绎权与侵犯复制权是不同的,侵犯演绎权往往涉及新的独创性及新作品的产生,禁令的颁发应当尤为慎重。丹尼奥(Deneau)教授也认为,“法院应当仔细考虑演绎权侵权案件救济措施的适当性”,并认为当演绎作者对于被控侵权的先期作品做出了实质性的新创作时,侵权禁令救济是不妥当的。87Kindra Deneau, The Historical Development and Misplaced Justification for the Derivative Work Right, 19 B.U.J.SCI&TECH.L.68 (2013).其实,在演绎权发展历程中,在演绎权尚未真正成型之际,早期法院在判定对先期作品是否构成侵权时,就曾考量被告将多少新的原创性的内容增加到演绎的作品中。丹尼奥教授建议,在判定演绎权的侵权禁令时,法院应当考量:“(1)和实质性复制相较,所增加的新的独创性程度;(2)有多少新的独创性内容交织到实质性复制中;(3)演绎作品总体的创造性或独立的公共价值;(4)演绎作品是否是对原作作品的转换性使用;(5)禁令是推动还是阻碍了科学进步。”88Kindra Deneau, The Historical Development and Misplaced Justification for the Derivative Work Right, 19 B.U.J.SCI&TECH.L.68 (2013).笔者认为,该建议非常值得参考和借鉴,其作用在于,第一,对于后续作品,不是无视而是考虑了其新增的独创性、独立的公共价值、转换性使用、对于科学进步的推动作用等这些值得考量的积极因素,但却没有开历史的倒车将其作为是否侵权的判定因素,而是仅将其作为禁令是否颁发的考量因素,没有触动在历史长河中已经改变并发展起来的演绎权侵权的基本理念,既尊重了原始创作者的创作热情和激励机制,又兼顾了对二次创作者创作努力的肯定和对社会公共利益的平衡。第二,转换性使用也纳入此处,作为考量的因素之一,笔者认为也是可行和妥当的,这是在构成演绎权侵权的前提下来讨论,只是作为是否需要颁发禁令的考量因素,与合理使用的构成要件会有所不同,由此可以将那些会影响原作的正常利用、会损害原作的合法利益而不可能构成合理使用(笔者在下文中将建议将转换性使用结合三步检验法纳入合理使用制度中)的转换性使用作为不颁发禁令的考量因素不会有理论上的冲突和障碍,相反,可以与合理使用制度形成梯级相互补充,从而更好地平衡原创与再创作之间的关系和利益。此外,笔者认为还可以增设禁令的社会成本考量。还有,根据上文的研究,当法院决定不适用停止侵害救济措施时,可以以增加许可费或损害赔偿数额作为替代措施。

第二,引入转换性使用因素考量,纳入合理使用制度。

美国的转换性使用制度对有价值的二次创作非常友好,且对原作作者过于宽泛的演绎权进行了一定的限制,在实现版权法激励创新和创作的目标上具有较强的价值和意义。基于我国著作权法中演绎权的设定也是宽泛型,而非英国的狭窄型,笔者认为有必要对该制度在可行的范围内借鉴和引入。其实,转换性使用制度对我国的司法实践已经发生影响,我国学界对引入该制度也大体持支持态度。89相关论文可以参见:熊琦:《著作权转换性使用的本土法释义》,载《法学家》2019年第2期,第124页;张耕、林楠:《规范性路径下作品的转换性使用标准重构及本土化运用》,载《西南民族大学学报(人文社会科学版)》2019年第8期,第106页;冯晓青、刁佳星:《转换性使用与版权侵权边界研究—基于市场主义与功能主义分析视角》,载《湖南大学学报(社会科学版)》2019年第5期,第134页。

但是,转换性使用是一把双刃剑,将其泛化适用存在另一个危险—损害原作作者的利益,因为美国该制度设计是将其纳入到合理使用制度中,意味着适格的转换性使用者可以对原作品自由、无偿地利用。而相较于二次创作,原作作者才是创作的源头,如果为了激励二次创作而导致牺牲原始创作的激励,那同样是不可取的。艾因霍恩学者就认为版权保护与合理使用制度使得法官不得不在两个同样极端的立场上进行选择——禁止还是免费使用。90[美]迈克尔·A·艾因霍恩著:《媒体技术和版权:经济与法律的融合》,赵启杉译,北京大学出版社2012年版,第17页。所以,如何有效平衡原作作者与后续作者的利益,并避免合理使用范围的不当扩大,如何通过精妙的设计将转换性使用合理地纳入到制度框架中,将是一个难题。对接到我国的合理使用制度中尤其困难,因为我国的合理使用制度是列举式的,而非美国的四因素考量法。

目前值得探讨的方案有三个:第一,不将转换性使用纳入到合理使用制度中,认为全有或全无模式并非一个理想模式,艾因霍恩教授曾提出在合理使用制度之外设立一个建立在赔偿机制而非禁令基础上的转换性使用规则,笔者受其启发,曾提出过类似建议,除了利益平衡的考量,制度对接难题也可由此避开。91唐艳:《论二次创作的著作权法规制与保障》,载《知识产权》2016年第11期,第46页。第二,熊琦教授建议将转换性使用纳入我国著作权法“评论或说明问题”类的合理使用中,并辅以 《著作权法实施条例》第 21 条对合理使用法定类型适用的限定,92该条规定:“依照著作权法有关规定,使用可以不经著作权人许可的已经发表的作品的,不得影响该作品的正常使用,也不得不合理地损害著作权人的合法利益”。即“三步检验法”限定。第三,我国司法实践中尝试采用的在适用合理使用制度时,独立考量转换性使用因素,并以三步检验法限定。

第一种方案是以著作权保护模式采用禁令救济为前提预设的,笔者当初在提出该方案时未看到禁令的绝对化适用其实早已打破了,该方案的效果其实相当于文中上一部分建议的“确立适用停止侵害的考量因素及不适用停止侵害的替代措施”,故而如再采用便叠床架屋了,而且将转换性使用只作为是否适用禁令的考量因素之一,是更为妥当的。第二种方案与第三种方案的区别在于,应否将转换性使用仅限于“评论或说明问题”这一类型,笔者认为该类型通过法律解释可以容纳美国转换性使用制度中“滑稽模仿”这一类型,但似乎很难容纳其他类型,司法实践中有些不设置类型限制的做法似乎更具合理性,当然该做法需上升到著作权法的制度层面,建议将来《著作权法》对合理使用增设一个完全开放的兜底条款,并以三步检验法限定,93此次新修订的《著作权法》已规定三步检验法,但未规定完全开放的兜底条款,因为“法律、行政法规规定的其他情形”限制过大。而对兜底条款的适用中,将转换性使用作为适用情形之一。但考虑到新《著作权法》近期再次修改的可能性不大,在新《著作权法》适用时,采纳熊琦教授的建议,将转换性使用作为一个论证理由,纳入到“评论或说明问题”类的合理使用中予以适用,也不失为一个可行的权宜之计,而且“评论或说明问题”在解释时也可以尽量从宽解释,从而达到更大的容纳空间。

五、结语

二次创作的著作权保护困境,其实来源于演绎权制度本身。演绎权从其产生之时,便具有内在矛盾,一方面具有激励创作、提升作品投资水平的功能,另一方面也具有抑制二次创作及影响言论自由、符号民主的可能性。在数字时代,演绎权内在矛盾更加突出,原创激励与再创作自由之间关系更加紧张。

我国的演绎权制度在加强原始创作激励和减少对有价值的二次创作的抑制这两个维度都存在不足,需要进行制度变革,具体建议包括:第一,将演绎权控制的范围延及至对演绎作品的利用行为,也即演绎作品的利用行为同样需要得到原作著作权人的许可,否则构成著作权侵权;第二,对于未经许可的演绎行为产生的演绎作品,在符合作品一般构成要件时,可以作为作品受到著作权法的消极保护,具有排他性,但对该非法演绎作品的利用可构成侵权;第三,对于演绎权侵权,打破停止侵害救济的绝对适用,确立适用停止侵害救济的考量因素。这些考量因素包括:演绎作品新增的独创性、演绎作品总体的创造性或公共价值、演绎作品是否构成对原作作品的转换性使用、科学进步的推动或阻碍作用、停止侵害的社会成本等。当法院决定不适用停止侵害救济措施时,可以以增加许可费或损害赔偿数额作为替代措施。第四,引入转换性使用至合理使用制度中,也即,对合理使用增设一开放的兜底条款,并以三步检验法限定,而在兜底条款的适用中,将转换性使用作为适用情形之一,也即,即便构成转换性使用也仍需受到三步检验法的限定,才能符合合理使用。

总而言之,在包括短视频在内的新媒体技术给著作权制度带来挑战之际,我们不能头痛依头、脚痛依脚,而应当以此为契机,对二次创作的著作权保护困境刨根究底。通过重新审视演绎权制度的来龙去脉和自身机理,在借鉴他国有益的制度经验和司法探索基础上,有限重构我国演绎权制度,将会给原始创作与二次创作释放新的活力,也将促进我国版权事业更好地发展。