新冠肺炎疫情背景下知识产权国家安全例外规则研究

文/徐丽娟

一、引言

经济全球化的浪潮带来商品和人口自由流动的同时,传染性疾病的跨国传播引发全球公共健康危机,仅凭一国之力难以在一国境内预防和控制传染病。自2019年以来,新冠肺炎疫情对人类健康、社会关系和经济生活造成了毁灭性影响,伴随新冠病毒不断变异升级,形势更加严峻。尽管一些政府已采取措施通过积极的公共卫生干预措施来减轻这种危机带来的严重影响,但由于没有针对新冠肺炎疫情的特效药且预计短期内无法控制住该疫情,世界呈现割裂之势。疫苗广泛的、可负担得起的、及时的获取成为各国有效防控新冠肺炎疫情并最终战胜该疫情的关键,加快疫苗研发、促进疫苗供应和分配成为各国应对新冠肺炎疫情首选。全球新冠疫苗供不应求,疫苗成为全球掠夺的重心,发达国家利用其综合优势优先订购大量疫苗,一些国家购买超过其需求的疫苗,而另一些国家的供应则非常有限,给发展中国家及最不发达国家带来沉重打击。1Parsa Erfani, Intellectual property waiver for covid-19 vaccines will advance global health equity, August 3, 2021, http://dx.doi.org/10.1136/bmj.n1837(Last accessed 13 January,2022)越来越多的双轨制新冠肺炎疫情正在形成,较富裕的国家有机会获得新冠疫苗,而较贫穷的国家则被抛在后面。新冠疫苗有可能治愈一个分裂的世界,但若一国难以平等获取必要疫苗,则新冠疫苗亦可能加剧裂痕。随着变种的继续传播,即使是拥有先进疫苗接种计划的国家也被迫重新采取更严格的公共卫生措施,新冠肺炎疫情导致经济与贸易的分歧加深,给所有人带来严重的负面影响。2Kristalina Georgieva, Tedros Adhanom Ghebreyesus, David Malpass and Ngozi Okonjo-Iweala,A new commitment for vaccine equity and defeating the pandemic, https://www.wto.org/english/news_e/roadmap_igo_01jun21_e.htm(Last accessed 13 January,2022)

本文旨在探索如何通过现有国际制度的灵活性规定——国家安全例外制度,来促进获取疫苗以尽早完成群体免疫应对新冠肺炎疫情。通过分析国家安全例外规则的内涵、发展历程及新冠肺炎疫情下该制度的适用可行性,指出国家为公平、及时、快速获取新冠疫苗适用该制度的正当性。

二、援引国际安全例外的时代背景

(一)疫苗接种的重要性和必要性

全球性疫情绝非仅此一次,不断恶化的地球环境,持续深入交织的经贸往来,新冠肺炎疫情也绝不是最后一次。早期人类的生活方式使得传染病的暴发几率较小,范围相对较窄,危害程度相对较低;今天人类在经历过农业革命、工业革命和科技革命之后,在全球化的进程中,迎来了一场又一场的全球公共卫生危机:反复暴发的黑死病、鼠疫、霍乱、天花、梅毒、艾滋等。尽管医学的进步使得很多传染病得以控制甚至治愈,但是新的传染病也逐渐冒出来,其中最为典型的包括2009年的H1N1流感病毒疫情、2014年的野生型脊髓灰质炎病毒疫情、2014年的西非埃博拉病毒疫情、2016年的巴西寨卡病毒疫情、2018年的刚果(金)埃博拉疫情以及仍在全球肆虐蔓延的2019年新型冠状病毒疫情(简称:新冠肺炎疫情),新冠肺炎疫情是截至目前世界卫生组织发布的除上述五次宣布“国际关注的突发公共卫生事件”(PHEIC)外的第六次宣布。疫苗在应对疫情防控方面发挥的作用有目共睹,安全有效的新冠疫苗对于限制新冠病毒的传播、防止其再次发生及最终控制消灭新冠肺炎疫情至关重要。只有全世界各国的疫苗供给充足,才能实现群体免疫,任何一国或者地区被遗漏,全世界都将处于重大危险之中。

(二)促进疫苗可及性的超越知识产权措施

为应对新冠肺炎疫情这一全球性突发公共卫生事件,各国包括发达国家不再固守和鼓吹知识产权保护立场并采取相关措施,3Freshfields Bruckhasu Deringer LLP, COVID-19 and patent rights, part 1: governments` right to use patented inventions,April 22 2020, https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=57415ee0-2191-4e89-8e68-90578ad696c3 (Last accessed 13 January,2022)如英国可根据《专利法》采取“官方使用权”(Crown Use),以“为官方提供服务”(Service of Crown)为由采取特定行动,如生产或供应特定药品。判例法还确认了紧急情况下的官方使用,创新者可以要求赔偿,赔偿范围包括合理的特许权使用费及专利权人的利润损失等。德国通过延长使用期限的方式,即在这种全国性疫情发生时,联邦卫生部和辖属当局可以为了公共利益而制定使用专利的命令,该命令的发布并不影响获得适当报酬的权利,甚至这种报酬可能是最高的,只是专利权人无权要求赔偿损失。奥地利则采取像专利局提出强制许可申请,原则上亦可以由联邦政府提出,前提是出于公共利益且出现国家紧急情况或其他紧急情况下在奥地利专利局的快速程序中授予强制许可。荷兰采取皇家法令的方式授权国家使用或许可他人使用专利而无需许可证符合1995年荷兰专利法的适用范围。美国采取进军权(march-in-right),拜杜法案(Bayh-Dole)允许联邦政府在健康和安全需求情形下命令专利权人在联邦政府资助研究范围内为其发明授予许可,未获得联邦资金资助的发明,则根据美国法典第28条第1498节规定,允许专利权人为此类使用和制造寻求赔偿;在健康方面较少使用第1498节,在2001年的炭疽热袭中,因为通过政府与专利权人谈判,专利权人保证以低折扣价提供足够抗生素,政府未颁发强制许可。

从各国实践看,发达国家更有能力作出反应,从而占领优势地位,而发展中国家和最不发达国家的诉求依旧得不到满足。此外,尽管各国根据国内法可能采取各种措施以促进疫苗的获取,但是这些做法具有很强的不确定性,一旦疫苗获得知识产权尤其是专利权,这些措施能否现有与国际知识产权制度相衔接存在未知风险。这些措施无一不体现着在“非常时期”、“特殊情形”或者“国家安全例外”等特殊情况下的知识产权灵活性运用。因此,有必要针对“国家安全例外”这一灵活性规定进行研究,为应对未来发生的疫情提供知识产权的应对之策。

(三)聚焦国家安全例外规则适用法律问题

从国际知识产权保护角度看,如何权衡知识产权权利人的财产权益与保障公共健康权仍是新冠肺炎疫情背景下不得不面对的问题。利用《与贸易有关的知识产权协定》(简称:TRIPS协定)的弹性条款来促进疫苗可及性以应对新冠肺炎疫情突发公共卫生事件的路径不止一条,本文聚焦于新冠疫苗知识产权的国家安全例外规则的适用可行性问题,为尽可能广泛、快速、可负担得起的获取新冠疫苗提供国际知识产权法律路径。

关于国家安全例外条款的适用在TRIPS协定生效20多年来基几乎处于休眠状态,近年来国家安全范畴不断扩大,早期的国家安全更多偏向于高政治化领域,主要涉及传统军事领域的国家安全,涉及公共健康的更多的是生化武器的使用可能带来的国家安全问题。非传统安全范畴呈动态变化,经济安全、网络安全、公共卫生安全等不断被纳入国家安全范畴,尤其是传染性疾病的传播带来的全球公共健康危机自20世纪以来不断从低政治化领域向政治化领域发展,全球公共卫生安全可能构成国家安全的新内涵。新冠肺炎疫情背景下TRIPS协定的弹性条款的适用空间较大,美国对于国家安全例外的实践具有参考价值,WTO专家组关于“国家安全例外”规则的解读对于新冠肺炎疫情之下知识产权国家安全例外规则的适用具有较大借鉴意义。

三、国家安全例外概念解读

(一)安全化与去安全化理论

安全化理论主要包括“正统派”、“扩展派”及“全球派”,正统派强调对传统安全的研究,非传统安全仅是从属的、边缘的;扩展派强调保持传统安全研究同时,实质性加强非传统安全研究;全球派则强调将安全研究的重点从传统安全向非传统安全过渡。4梅利·卡拉贝诺-安东尼,拉尔夫·埃莫斯,阿米塔亚·阿查亚:《安全化困境:亚洲的视角》,段青译,浙江大学出版社2010年版,第2-4页。军事对抗时代已成为过去,目前,基于人类共同利益、共同价值和共同体之上的道德性安全关怀被置于一切之上;从现实发展看,非传统安全上升为重要的安全议题这一事实是不可否认的,全球派更为适应新时代需求。当一个非政治化问题需要政府考虑资源重新配置或以不同以往的公共体制的介入,尤其是政府部门多方面采取紧急措施,很多措施甚至超出了正常限度而不能被认定不正当,则该问题即安全问题,因此很多低政治化的非传统安全被纳入政治化轨道,从而成为新的安全问题。5巴里·布赞,奥利·维夫:《新安全论》,朱宁译,浙江人民出版社2003年版,第32-37页。新冠肺炎疫情被世界卫生组织(WHO)宣布为“国际关注的突发公共卫生事件”(PHEIC),各国采取的包括紧急关闭边境口岸、宣布进入国家紧急状态、封国封城等这些超出正常限度的举措,并没有被认为不正当,除了基于国内法的考量,更多的是为了预防传染病的传播扩散,从该角度看,新冠肺炎疫情这一全球公共卫生事件构成安全问题,属于安全化问题范畴。

而“去安全化”作为与安全化研究这一范畴相对应的另一理论则强调不要将公共问题上升到安全领域来处理,因为这表明正常政治制度的失败,“好”的去安全化行为获得的支持远高于“坏”的安全化行为;安全化往往与政治有着某种张力,因此尽管有其适应性但同样存在缺陷。6梅利·卡拉贝诺-安东尼,拉尔夫·埃莫斯,阿米塔亚·阿查亚:《安全化困境:亚洲的视角》段青译,浙江大学出版社 2010 年版,第4-9页。当然,“去安全化”理论并不意味着所有的安全化都是不必要和失败的,因此,各国应该在“安全化”和“去安全化”的理解和把握中寻求平衡。在经济高度全球化的今天,应对类似新冠肺炎疫情这一全球公共卫生危机绝对不会是最后一次,将公共卫生问题纳入安全化范畴具有现实意义。

(二)国家安全例外条款的内涵

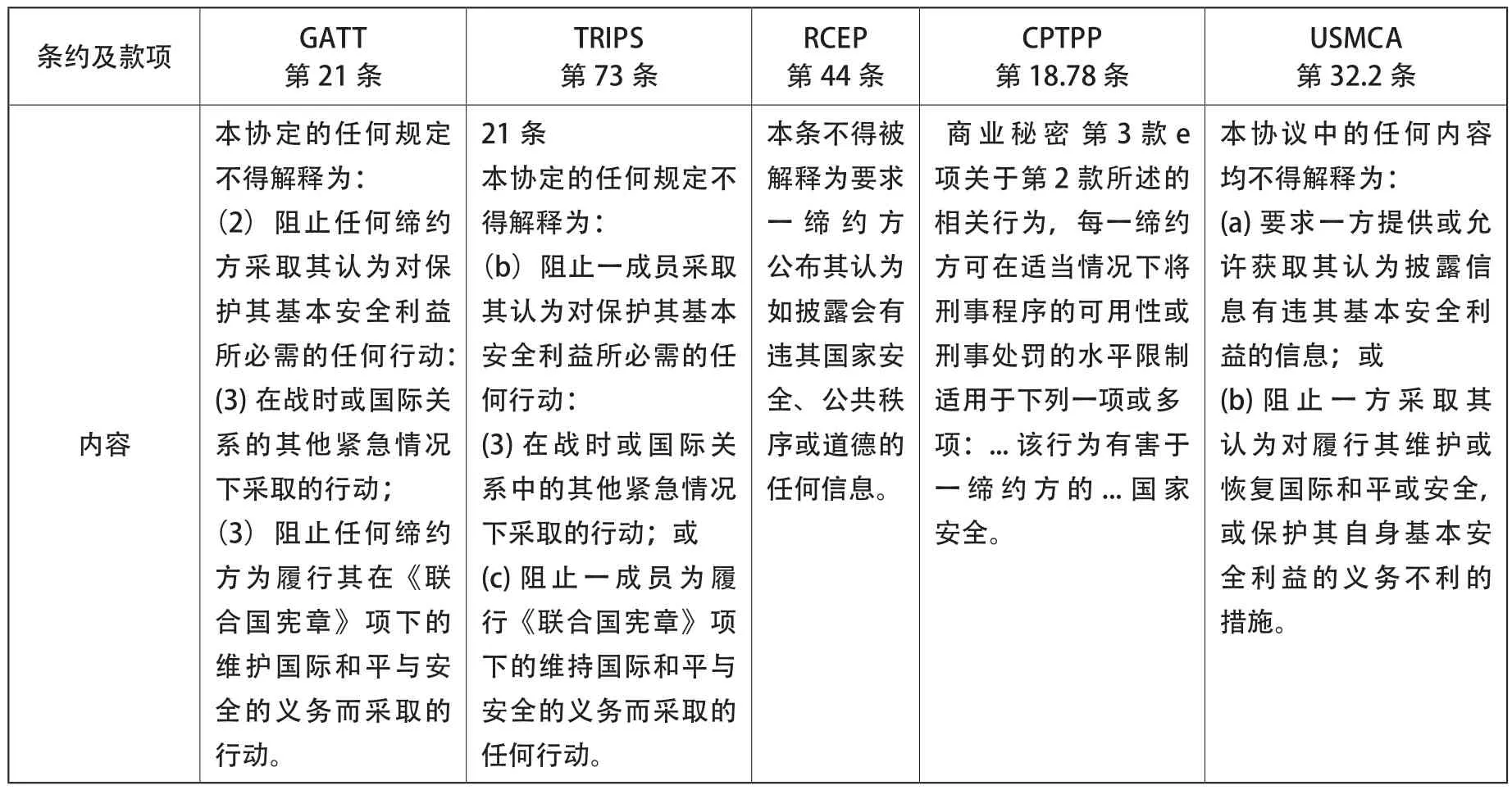

安全作为国际关系中的重要概念,一直为国际社会所重视,作为一个基本概念,最初指的是使本国不受他国武力威胁,维持独立自主国家领土完整的基本内涵。格劳修斯指出“安全”应包括两个要素:一是允许保护自己免受伤害威胁;二是为自己取得并保有那些对生存有用的东西,换言之即各国自我保全原则,包括自卫和自存两个固有权利。7张乃根:《国际经贸条约的安全例外条款及其解释问题》,载《法治研究》2021年第1期,第128-138页。第二次世界大战之后,《联合国宪章》规定了禁止使用武力或武力相威胁、国家主权平等、不干涉内政、和平解决国际争端等国际原则,安理会授意下的集体行动是第一次自卫权的安全例外条款。在TRIPS协定之前存在的主要知识产权条约,即《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》和《保护工业产权巴黎公约》都不包含任何安全例外规定。TRIPS协定第73条基本沿袭了与《服务与贸易总协定》(GATS)第14条之二和《《关贸总协定》》(GATT)第21条的安全例外规定。安全例外条款的规定在多边条约下从制定到实施,早期案例并不多,近几年来,伴随着经济贸易投资全球化、自由化程度的不断提升,该条款的适用范畴不断扩张。区域贸易协定诸如全面与进步跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)、美墨加协定(USMCA)等更是将国家安全例外条款落实;双边投资协定、自由贸易协定中也不乏国家安全例外规定。虽然国家安全例外规则在各条约或者协定中的表述不尽相同,但是其实质内涵是一致的。国际知识产权视角下,国家安全例外指的是缔约方承担的国际知识产权保护义务而言,可以基于国家安全理由例外的不履行,其实质是国家正当行使国家主权的体现。条约必须遵守是缔约方的基本共识,通过国家安全例外条款作为履行条约义务的例外规定,即在涉及基本安全利益或紧急情况下适用该规定也属于缔约方的共识。在非传统安全事项日趋重要的背景下,一些国家对于扩大世界贸易组织安全例外条款的适用范围表现出积极的态度。GATT/TRIPS多边协定中用“采取对保护其根本安全利益所必需的行动”、“国际关系中的其他紧急情况”等词汇描述国家安全例外;而其他诸边协定中直接以在特定领域的“国家安全”字眼呈现。(见表1)

表1 国家安全例外的国际法律规定

大多数新型非传统安全事项具有爆发方式复杂、影响范围广泛、治理难度增大等特点,其威胁作用既是一个渐进的过程,也有一个“爆发临界点”,在没有到达这个临界点时经常为人们所忽视,而一旦爆发又可能会向传统安全转化,造成难以弥补的损失。8黄志雄:《WTO安全例外条款面临的挑战与我国的对策——以网络安全问题为主要背景》,载《国际贸易法》2014年第21卷第4期,第141-156页。新冠肺炎疫情正面临这一“爆发临界点”,其爆发之后,各国对于新冠疫苗的争夺呈现政治特征;新冠肺炎疫情无国界,全球化经济下病毒难以控制在一国之内,这种做法不但没有控制住疫情,还拉长抗疫战线导致新冠病毒的变异,新变异的病毒开启一轮又一轮的新冠肺炎疫情,影响健康影响经贸损失巨大。因此,在这一背景下探讨国家安全例外规则的适用具有时代意义,也具有实践价值。

综上,国家安全例外指的是各成员国基于本国基本安全利益的考量而采取本来可能违反协定的措施,不被认为不正当且具有法律依据,进而维护本国国家安全的制度。国家安全例外条款可以拆解成3个要素:第一,符合基本安全利益的内涵;第二,满足构成紧急情况或者国家安全的构成要素或标准;第三,采取的超越知识产权措施的必要性及限度。

(三)国家安全例外适用的法律不确定性

在“俄罗斯过境通行案”和“卡塔尔沙特阿拉伯知识产权案”之前,国家安全例外规则适用面临法律困境。

1. 基本安全利益的认定标准模糊

以何种标准判定基本安全利益不确定,安全例外条款发挥“建设性模糊”的功能,作为连接贸易世界与政治世界的桥梁,安全例外条款在解释和应用方面存在限度:一方面,它不能被解释得太精确,否则可能会过度限制一国主权;另一方面,它不能被解释得太宽泛,否则会冲击世界贸易组织多边贸易体制的根基。美国对于国家安全例外条款的援引最多且立场鲜明,但美国国内法规定构成国际法体系的安全事项的做法有待国际社会进一步确认。基本安全利益的基础性认定标准的进一步明确化有助于国家法律行为的确定性。

2. 专家组的管辖权限不明确

专家组或上诉机构是否有权对于各成员国自我认定的安全事项予以裁定不明确,如何在两者之间寻求平衡,涉及形式主权和有效主权的良性互动问题已然超出了专家组的裁决权限。缔约方全体对于是否有权审查国家安全事项的观点对立,欧盟认为每一缔约国有权自己判定是否行使国家安全权利,阿根廷则不这么认为。对于是否国家安全事项排除在专家组职能范围之外看法不一:美国认为国家安全例外应当被理解为适用于任何缔约方采取其认为保护其基本安全利益所必需的行为,专家组无权审查美国援引该条款的有效性;还有观点认为针对战时或其他紧急情形的安全例外,援引一方应说明其措施符合安全例外的理由且相关措施应受客观审查;也有认为援引国家有权自我认定相关贸易措施是否为国家安全所必需且专家组无权审查。9彭越:《中美贸易战中的安全例外问题》,载《武汉大学学报(哲学社会科学版)》2019年第72卷第1期,第154-167页。

3. 采取措施必要性的实质性要求不清晰

成员方自我认定相关措施是否构成保护本国基本安全利益所必需引发诸多理论争议,这里可能涉及比例原则。很显然,一个措施采取的适当与否的评价标准本身具有较强的主观能动性,法官包括世界贸易组织专家组对于一个措施的限度问题的评判显然也是主观且个案的。因此,相关措施的采取的必要性认定标准具有较大不确定性且与个案直接相关。

4. 公共卫生安全是否可以纳入国家安全范畴并不明确

在传统国家安全观下国家安全例外条款似乎并没有太大适用空间,伴随国家安全范畴的不断变化,非传统安全进入视野,“卡塔尔沙特阿拉伯知识产权案”引起了国际社会关于知识产权与国家安全关系问题的关注,是否能够援引安全例外条款关乎各成员方国家主权及自我保护权利的维护。10何华:《知识产权保护的安全例外研究——由《TRIPs协定》第73条展开》,载《中外法学》2019年第31卷第3期,第817-839页。国家安全范畴的内涵和外延发生变化,公共卫生安全是否可以纳入国家安全范畴尚未有案例,亦未有世界贸易组织专家组的解释,需要比照过往的解释分析。

总的来说,非传统安全问题的兴起,对建立在传统安全观基础上的TRIPS协定安全例外条款提出了新的挑战,一方面该条款在维护国家基本安全利益与限制对安全例外的滥用之间原本已经十分脆弱的平衡更加难以维持,另一方面该条款如何在新的国际环境下与时俱进,特别是如何“兼容”非传统安全事项。11黄志雄:《WTO安全例外条款面临的挑战与我国的对策——以网络安全问题为主要背景》,载《国际经济法学刊》2014年第4期,第141-156页。尽管国家安全例外规则的适用存在较大的不确定性,但是认定标准及其实践不断发展,时代给予其的包容性为新冠肺炎疫情背景下对该条款的适用提供契机——通过对“俄罗斯过境通行案”及“卡塔尔沙特阿拉伯知识产权案”的实践分析,探讨新冠肺炎疫情背景下国家安全例外规则的可能适用空间。

四、新冠肺炎疫情背景下国家安全例外的适用可行性分析

尽管对一些国家来说,尤其是那些没有生产能力的国家,其援引第73条第2款第3段并不是一个现实的选择,主要有以下三个原因:第一,只有那些拥有在国内生产医药产品能力的国家才有可能援引第73条第2款第3段来证明暂停执行专利权的合理性,以便在像类似新冠肺炎疫情中保护其基本安全利益,虽然所谓的金砖国家(即巴西、俄罗斯、印度、中国和南非)确实拥有生产一些药品的非专利版本的能力,但其他一些发展中国家和最不发达国家的情况并非如此;第二,关于专利药品或疫苗的进口,第73条第2款第3段中的安全例外不能用来规避TRIPS协定第31条之二中的豁免制度即世贸组织成员为生产医药产品并将其出口到符合条件的进口世贸组织成员而授予强制许可带来的问题,即A国不能援引第 73条第2款第3段中的安全例外来证明在其境内暂停执行专利权以生产和出口专利药品或疫苗到B国境内的决定是合理的,换句话说,出口国不能为了其他国家的安全利益使用第73条;第三,最不发达国家延长对药品的专利保护的豁免至2033年,因此,最不发达国家(或至少是目前使用这些延期的国家)没有必要实施暂停执行医药产品专利保护的措施。12Emmanuel Kolawole Oke, Is the National Security Exception in the RIPS Agreement a Realistic Option in Confronting COVID-19?,August 6, 2020, https://www.ejiltalk.org/is-the-national-security-exception-in-the-trips-agreement-a-realisticoption-in-confronting-covid-19/(last accessed 13 January, 2022)综上,在缺乏国内制造能力的情况下,TRIPS协定中的大部分灵活性安排诸如国家安全例外规则在应对类似新冠肺炎疫情中可能无法发挥作用。一个拥有国内制造能力的国家可以成功援引第73条来生产专利药品或疫苗,然而一个缺乏国内制造能力的国家在理论上可以援引第73条,但如果它实际上不能在当地生产必要的药品或疫苗,这是另一个问题。本文的初衷并不是为争论支持或反对援引国家安全例外的问题,而是讨论各国如果愿意的话,可以援引第73条第(b)款第(3)段来证明其采取的中止知识产权(专利)的执行以促进知识产权(专利)药品或疫苗的生产或进口应对新冠肺炎疫情的措施是合理的,尽管该条款当前的适用针对的是新冠肺炎疫情,但是超越了当前的新冠肺炎疫情。

(一)前WTO时代的国家安全例外规则

1994年WTO协议通过之前,安全方面的例外情况载于1947年《关贸总协定》第21条,其后被纳入1994年《关贸总协定》作为1994年《关贸总协定》的一部分继续具有法律效力,而1994年《关贸总协定》本身就是世贸组织协定的一个组成部分。在1947年《关贸总协定》第21条转变为目前的1994年《关贸总协定》第21条之前并没有对其进行法律解释,一些国家认为它是一个 “自我判断”的条款。加纳在葡萄牙1961年加入《关贸总协定》期间援引第21条2款3项来支持其对从葡萄牙进口的货物征收关税及实施禁令的决定,认为每个缔约方是唯一能判断什么是其基本安全利益所必需的。13GATT, Contracting Parties Nineteenth Session, Summary Record of the Twelfth Session, SR.19/12 (21 December 1961) 196.葡萄牙政府的政策导致了葡萄牙与非洲国家的国际关系紧张,通过对葡萄牙政府的施压可能减少这种威胁则对于非洲一员的加纳的基本安全利益而言都是合理的,一个国家的安全利益可能受到潜在和实际危险的威胁,国家安全利益的范畴泛化。在1982年《关贸总协定》理事会上讨论欧共体、加拿大及澳大利亚出于非经济原因针对阿根廷实施贸易限制时,欧共体认为这是根据其固有的权利行事,“行使这些权利构成了一般的例外情况,既不需要通知、说明,也不需要批准”,因为“每个缔约方都是其行使这些权利的法官”,加拿大认为“《关贸总协定》无权也无责任处理政治问题”,澳大利亚辩称其措施符合《《关贸总协定》》第21条规定,该条款不要求通知或说明理由。14GATT, Council, “Minutes of Meeting” C/M/157 (22 June 1982).在1985年美国尼加拉瓜案中,美国指出其所采取的对尼加拉瓜实施贸易禁运行为是保护其基本安全利益所必需的行动,是根据《关贸总协定》第21条的规定和授权,专家组不能审查美国援引该条款的有效性。前WTO时代,从国家实践看,援引《关贸总协定》第21条是一个完全属于国际贸易法规定的国家自由裁量权范围的问题,援引国家安全例外的动机不能由争端解决小组审查。 由于没有对第21条的法律解释,围绕国家安全例外范围的不确定性一直持续到1994年WTO协定通过之后。

(二)国家安全例外范畴的扩张

从国家实践看,美国对于国家安全例外规则的适用具有代表性。二战之后,西方发达国家尤其是美国引领现有国际规则的制定,从其国内和国际规则的比较不难看出,美国在很大程度上具有强有力的规则塑造的能力,从国内立法推而广之到国际,诸如著名的301条款的制定和启动,从一开始为国际社会所诟病到逐渐发展为国际社会对反补贴调查的认可的发展历程,美国对于规则塑造的能力有目共睹。在国家安全例外这一规则的援引上,很少有国家利用TRIPS协定第73条第2款国家安全例外规定,美国作为最多启用国家安全为由进行保护主义行动的做法屡屡为国际社会所诟病,但是其影响力也不断扩散,尤其是其与他国签订的自由贸易协定、投资协定中基本涵盖国家安全例外条款,大部分人将美国的这些行为认定为是对国际规则的抵制和破坏15Ryan Goodman, Norms and National Security: The WTO as a Catalyst for Inquiry, Chicago Journal of International Law,April 1, 2001, Vol.2 No.1, pp.102.,但还是有人认为美国的做法是对国际规则的贡献而不是倒退16Ryan Goodman, Norms and National Security: The WTO as a Catalyst for Inquiry, Chicago Journal of International Law,April 1, 2001, Vol.2 No.1, pp.101-103.。美国国内法上不仅有国家安全法还有美国国家安全战略等,从美国官方文件态度看,显然其将国家经济安全纳入美国国家安全范畴,似乎在政治、军事、经济三大关键领域中,经济安全发挥作用越来越大。从最初的“赫尔姆斯-伯顿法案”到现在的诸多措施包括301、323措施等都体现了“美国安全”至上。从美国对于国家安全例外规则范畴外延的拓展不难发现,公共卫生安全纳入国家安全范畴不无可能,对于知识产权强国的美国而言,将公共卫生安全纳入国家安全范畴中势必会动了美国的“奶酪”,美国推行的双边、诸边协定不断提升知识产权保护强度,呈现后TRIPS时代知识产权的高强度保护特征。尽管美国所指的国家安全与TRIPS第73条第2款所称“基本安全利益”这一“国家安全”内涵是否一致尚待论证,但是如果美国坚持TRIPS第73条规定的“其认为”为国家自主裁量范畴且专家组不具有审查权,那么美国的国家安全例外范畴将非常广泛且具有政治特征。论及美国,不代表我们支持美国的做法,因为从另一角度而言,很多国家受美国影响更多接受国家安全就是综合安全观,这与目前国家安全观泛化的现实是一致的。发展中国家及最不发达国家甚至是发达国家由于面临应对新冠危机的紧迫性,借鉴美国泛化的国家安全观不失为一种方案。

总之,不论是WTO下TRIPS协定中第73条的国家安全例外实践还是美国实践,我们必须承认,TRIPS协定必须为公共健康——这一全人类共同健康和福祉的关键开启绿灯。

(三)新冠肺炎疫情背景下国家安全例外规则的适用

WTO 过去半个多世纪的实践表明,有关安全例外问题涉及最多、争议最大、最有可能被滥用的正是第73条第2款国家安全例外条款,特别是其中的第三种情形“战时或国际关系中的其他紧急情况”。该安全例外的确切范围还不清楚,在2019年“俄罗斯过境通行案”和2020年的“卡塔尔沙特阿拉伯知识产权案”之前WTO争端解决机构并没有针对该条款的法律解释,一些国家认为GATT、GATS和TRIPS协定中的国家安全例外是自我判断且不可辩驳的,不受WTO裁决的制约。“俄罗斯过境通行案”17Russia-Measures Concerning Traffic in Transit of Ukrain Products, WT/DS512/1/G/L/1151.首次解释和应用国家安全例外规则,“卡塔尔沙特阿拉伯知识产权案”遵循了“俄罗斯过境通行案”争端解决中制定的分析框架:第一,是否按照第73(b)条第(3)项的含义确定存在“战争或国际关系中的其他紧急情况”;第二,相关行动是否是在该战争或国际关系的其他紧急情况下采取的;第三,援引的成员是否充分阐述了其相关的“基本安全利益”,以便能够评估这些行动与保护其基本安全利益之间是否存在任何联系;第四,相关行动是否与“国际关系中的紧急情况”相距甚远或无关。本部分主要探讨新冠肺炎疫情背景下对于国家安全例外条款的适用,主要从以下几个方面分析:WTO专家组的权限、“国际关系的其他紧急情况”的界定及是否在该情况下采取措施、其基本安全利益的内涵、相关行动与“国际关系的其他紧急情况”的关联程度。

1. WTO争端解决机构对于国家安全例外援引行为及对必要措施进行审查具有管辖权

在“俄罗斯过境通行案”之前,尽管美国坚持专家组无权对美国援引该条款行为有效性进行审查,争端解决机构回避了该问题,但是在“美国尼加拉瓜案”中争端解决机构阐述了该条款被宽泛适用无法保障该条款的立法目的的担忧;在“欧共体与南斯拉夫禁运案”中欧共体并未提及专家组的管辖权问题;2019年的“俄罗斯过境通行案”明确了专家组的管辖权。专家组分析了条约宗旨和目的、回顾缔约历史,《关于争端解决规则与程序的谅解》中没有任何关于安全例外特别程序的规定。援引该条款的国家所采取的行为只要符合争端解决程序的要求且不具有保留和排除管辖的事由即具有管辖权,如果不能对援引该条款的行为进行审查则不符合该条款制定的初衷和背景。此外,争端解决机构有权对成员采取的特定措施是否符合国际安全例外条款的实施条件进行客观审查,即成员所采取的措施是否属于TRIPS第73条第2款第3段列举的情形,援引该条款的成员应承担举证责任。成员对于所采取的措施的“必要性”具有自裁权,但是如果完全交由成员国自我认定则可能使得该条款的限制形同虚设。专家组审查成员的自裁范畴,根据其初步提供的证据(客观事实)判断这些措施是否是为“其基本安全利益”,专家组对于该措施的审查范围不包括对成员之间发生事件的性质进行认定。由此可见,专家组驳回了关于第21条第2款第3项是自我判断的论点,也驳回了俄罗斯关于专家组没有管辖权审查俄罗斯援引该条款的论点。

WTO争端解决机构的管辖权决定了未来对于新冠肺炎疫情下援引国家安全例外规则的案件得以作为有效裁决的可能性。争端解决机构有权对于援引该条款行为进行管辖并对其正当性做出审查意见,决定了新冠肺炎疫情背景下国家安全例外条款案件的可诉性。

2. “国际关系中的其他紧急情况”的界定

对于是否存在“国际关系中的其他紧急情况”,“俄罗斯过境通行案”的专家组认为这是客观确定而非由援引例外情况的国家主观决定的。专家组联系条款的上下文,根据条约解释原则,“战争”与“国际关系中的其他紧急情况”并列,具有同质性,战争是“国际关系紧急情况”的一种情况,二者置于“基本安全利益”之下,因此与安全利益的特征具有重叠。“战争”所维护的法律与公共秩序利益与“国际关系中其他紧急情况”所保护的“基本安全利益”应具有同质性。专家组认为国际关系中的紧急情况指的是武装冲突、潜在的武装冲突、紧张或危机加剧、一个国家被吞没或围绕的普遍不稳定的情况,这种情况会给有关成员带来特定类型的利益的破坏,即国防或军事利益,或维护法律和公共秩序的利益。事实上,成员国将不时地与其他成员国或国家发生政治或经济冲突是正常的,虽然这种冲突有时可被视为政治意义上的紧急或严重冲突,但除非引起国防和军事利益,或维护法律和公共秩序的利益,否则不会成为第3项意义上的“国际关系中的紧急状况”。此外,专家组认为第21条第2款首部中的“其认为”并不延伸到确定第21条第2款第3项中所列的每项情形,这清楚表明确定国际关系中是否存在战争或其他紧急情况,不属于各国在这方面的自裁权,原因有三:第一,第21条第2款下规定的三种情况作为限制性限定条款用以限定首部分赋予成员的自裁权;第二,根据专家小组对于1947年该条款谈判历史的研究,认为1947年《关贸总协定》》第20条的一般例外与第21条的安全例外具有不同性质所以分属不同条款;安全例外所取得的平衡是成员国具有“一定的自由度”来确定它们的基本安全利益是什么以及采取行动保护这些利益的必要性,同时,通过将可以援引例外的情况限制在第21条第2款所规定的范围内有助于减少对例外的潜在滥用;第三,安全例外情况仍受《宪章》其他条款规定的协商和争端解决条款的约束。因此,专家组认为保护其基本安全利益所采取的措施不受任何审查是不现实的。

在“卡塔尔沙特阿拉伯知识产权案”中,专家组认为,自2017年6月5日以来,存在着与沙特阿拉伯的国防或军事利益或维护法律和公共秩序利益有关的紧张或危机加剧的情况,足以确立自2017年6月5日以来一直存在的国际关系紧急情况,得出这一结论的原因包括沙特阿拉伯于2017年6月5日与卡塔尔断绝了外交和经济关系,这可以被视为是“国家对国际关系中存在紧急情况的最终表达”。

在“俄罗斯过境同行案”中对“国际关系中的紧急情况”一词的分析显然不包括国家间的政治或经济冲突,“卡塔尔沙特阿拉伯知识产权案”,沙特阿拉伯指责卡塔尔支持恐怖主义和极端主义则意味着他们之间关系到其安全利益的紧张局势,因此,专家小组将“国际关系中的紧急情况”一词置于武装冲突的背景下,不清楚它是否包括类似新冠肺炎疫情。然而,人们可以认为,如果新冠肺炎疫情影响到一个国家维持法律和公共秩序的能力,那么(至少对该国而言)可以被视为“国际关系中的紧急情况”。《多哈宣言》将疫情认定为“国家紧急情况”,2020年1月30日,世卫组织总干事宣布了新冠肺炎疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”,世界卫生组织的声明为“国际关系中的紧急情况”的证明提供了客观证据。2020年7月1日联合国安理会通过针对新冠肺炎疫情的决议,指出新冠肺炎疫情这一毁灭性灾难,局部冲突局势、不稳定边境情况可能因为新冠肺炎疫情加剧,影响国际和平与安全建设成就,新冠肺炎疫情导致国际经贸、旅行的限制和急剧放缓,使得全球生命健康受到严重威胁。如果说“战争”导致的后果就是秩序的破坏,其根本就是人员的伤亡、秩序的破坏、国家职能的崩溃,那么新冠肺炎疫情造成的后果不亚于一场战争,影响全球各国家和地区的全方面。从“俄罗斯过境通行案”及“卡塔尔沙特阿拉伯知识产权案”中可知,认定存在“国际关系中的紧急情况”需要客观事实予以支撑,新冠肺炎疫情影响到一国基本职能,影响社会公共秩序和法律秩序,因此,新冠肺炎疫情构成“国际关系中的紧急情况”毋庸置疑。

3. 是否在紧急情况期间采取

有关行动必须是在战争或国际关系中的其他紧急情况下采取,这种按照时间顺序发生的情况也是一个客观事实,可以客观确定,同样不属于国家在这方面的自由裁量权。在“卡塔尔沙特阿拉伯知识产权案”中专家组认为这种紧急情况自2017年6月5日以来一直存在,且其所采取的措施是在该紧急情况期间“采取”的。就新冠肺炎疫情而言,2020年1月30日,世卫组织总干事宣布了新冠肺炎疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”,至今尚未解除。因此,自1月30日以来所采取的超越知识产权措施属于这一“国际关系的紧急情况”期间采取的。

4. “其基本安全利益”的内涵

“俄罗斯过境通行案”中俄罗斯认为国家安全是一个复杂概念,由于各国对于安全利益的需求的多样性,统一的标准难以形成,因此基本安全利益的内涵由各国自行裁断,乌克兰则认为并非由成员自决,该条款的适用需要满足特定的语境且基于一国的综合判断。俄罗斯认为其采取措施所对应的相关信息属于基本国家安全利益范畴而拒绝披露,而专家组并不认为成员的自由裁量权可以将任何一种利益纳入基本安全内涵中。第73条第2款第3段“阻止任何缔约方采取其认为对保护其基本安全利益所必需的任何行动:(3) 在战时或国际关系的其他紧急情况下采取的行动”中“其认为”表明了一国的自由裁量权,但是并非完全不受任何限制,仍需受到善意原则、不干涉原则、比例原则和正当程序原则的限制,18何华:《知识产权保护的安全例外研究——由《TRIPs 协定》第 73 条展开》,载《中外法学》2019 年第 31 卷第 3 期,第 817-839 页。这一规定尊重了国家主权,但WTO专家组未必采纳各缔约国的解释,从某种程度上来说缔约国也非拥有完全的自由裁量权,有效行使本国权利与滥用条约之间并不存在一个明显界限,条约解释应该既不损害自由贸易的宗旨又可以防止根本安全利益受损,这是目前国家安全例外条款面临的最大困境。19徐攀亚:《“一带一路”倡议下国家安全争端解决——以“赫尔姆斯——伯顿法”案为视角》,载《求索》2008年第1期,第60页。

援引的成员是否阐明了其相关的“基本安全利益”是专家组作出裁断的基础和依据,“俄罗斯过境通行案”的专家组对“安全利益”和“基本安全利益”作了区分,“基本安全利益”是一个比“安全利益”更狭窄的概念,一般可以理解为与国家的基本职能有关的利益,即保护其领土和人口不受外部威胁,并在内部维护法律和公共秩序而阐明与保护国家免受外部或内部威胁直接相关的基本安全利益是主观的,将取决于有关国家的特定情况和看法,并且随着情况的变化而变化。因此,一般来说对基本安全利益的界定应属国家自由裁量权范围。但这并不意味着各国有将任何关切提升为基本安全利益的自由,各国在这方面的自由受到其“善意”、“诚信”解释和适用第21条第2款第3项的义务的限制。“卡塔尔沙特阿拉伯知识产权案”中沙特阿拉伯明确阐述为保护自己免受恐怖主义和极端主义的威胁,其确定的利益明显与国家的基本职能相关。在一个脚注20Saudi Arabia - Intellectual Property Rights, para 7.281, footnote 826.中,专家组进一步指出对某些安全利益是否“至关重要”的评估并不是世贸组织争端解决专家组能够做出的。

新冠肺炎疫情下,援引第73条第2款第3条的国家应真诚地阐述其在这方面的基本安全利益,这可能与它在新冠肺炎疫情期间在其境内维持法律和公共秩序的需要有关。应对一国公共卫生危机是政府的核心义务,维护其基本安全利益包括一国政府内部维护法律和公共秩序,新冠肺炎疫情威胁到一国的全面运转,影响到国家的基本职能,获取疫苗是基本人权的基础,防控新冠肺炎疫情关乎全人类,显然采取的知识产权措施是为了促进疫苗可及性,最终促进抗疫,与“基本安全利益”直接相关,因此,新冠肺炎疫情情势下采取特定超越知识产权的措施是保护其基本安全利益。

5. 采取的相关措施与“国际关系中的紧急情况”的关联性

“俄罗斯过境通行案”基于可信性最低要求的标准即要求有关措施不能与紧急情况相距太远,或与紧急情况无关,以至于无法相信国家为保护其在紧急情况下的基本安全利益而实施了这些措施。“卡塔尔沙特阿拉伯知识产权案”中,沙特阿拉伯拒绝卡塔尔国民通过沙特法院获得民事补救的措施可以被视为沙特阿拉伯终止与卡塔尔国民进行任何互动的总政策的一个方面是2017年6月5日全面措施的一个部分,是可以理解的;沙特阿拉伯阻止沙特律师事务所代表卡塔尔国民进行几乎任何目的的互动也是其政策范畴的一部分。但是反对其不对beoutQ适用沙特刑事程序和处罚的做法与其旨在结束与卡塔尔及其国民互动的全面措施并没有合理联系,不满足合理性的最低要求。

新冠肺炎疫情期间,援引第73条第2款第3条的国家即暂停保护和实施知识产权的国家必须证明它所实施的措施与紧急情况并不遥远且有关联。如果一个国家暂停保护和实施专利权,以促进当地预防、控制和治疗新冠肺炎疫情,这可以说是与新冠肺炎疫情有关,与紧急情况有关。

总之,从理论上讲为应对新冠肺炎疫情而援引安全例外可以满足“俄罗斯过境通行案”和“卡塔尔沙特阿拉伯知识产权案”中专家组确定的所有因素。

五、结语

国家安全例外规定伴随国家安全外延的不断扩张,各国可以援引TRIPS协定第73条规定的安全例外以捍卫其不遵守TRIPS协定的行为,其适用性在近几年不断提升,“俄罗斯过境通行案”和“卡塔尔沙特阿拉伯知识产权案”对于国家安全例外条款的解读体现了其解释的层次性和首例特征。“俄罗斯过境通行案”和“卡塔尔沙特阿拉伯知识产权案”的专家组对于国家安全例外条款的适用给出了一个基本评估框架,主要包括四个要素:确定存在“国际关系中的紧急情况”;有关必要行动在该紧急情况期间采取;援引该条款的一方充分阐明相关的“基本安全利益”及采取的行动与其保护基本安全利益之间的关联性;相关行动与国际关系中的紧急状态的关联程度及其采取措施是必要性,参照该框架分析,新冠肺炎疫情背景下国家安全例外适用在理论上具有可行性。