解剖学插图中的风格与去风格 从文艺复兴人文主义到亨利·格雷

[英]马丁·肯普

摘 要

风格是在分析艺术时经常采用的分类范畴。在分析解剖学插图的历史时却鲜少如此。伟大的文艺复兴和巴洛克时期的解剖学著作中有着风格化的木刻或铜版印制的插图,比如那些由解剖学家查尔斯·艾蒂安[Charles Estienne]、安德烈亚斯·维萨里[Andreas Vesalius]、戈瓦尔·比德洛[Govard Bidloo]制作的书籍就是如此,这些图像中的人物有着戏剧化的姿势,反映着当时哲学或神学中关于人体的理念。当时比如由提香[Titian]、米开朗琪罗[Michelangelo]和汉斯·巴尔东·格里恩[Hans Baldung Grien]的绘画中也反映着这样的联系。解剖学家同时也承诺这些人体是以一种客观的方式来描绘的,并将自己展示为发现了人类知识的英雄。伦勃朗笔下的医生尼古拉斯·蒂尔普[Nicholas Tulp]是将解剖学家刻画为英雄的最为知名的形象。在英国18世纪经验主义的传统之下,威廉·切泽尔登[William Cheselden]和威廉·亨特[William Hunter]使用了意欲确保真实细节的再现技术。因着想要制作与真人一样大小的图像,满怀雄心的解剖学家们制作出了体量巨大的著作,比如安东尼奥·马斯卡尼[Antonio Mascagni]1经过译者查阅多种医学史材料,并结合下文及插图,此应为意大利著名解剖学家Paolo Mascagni [保罗·马斯卡尼,1755—1815],而与保罗·马斯卡尼合作的画家名为Antonio Seratoni [安东尼奥·塞拉托尼],作者所写的Antonio Mascagni应为笔误。的解剖学著作便是如此。苏格兰解剖学家约翰·贝尔[John Bell]批评早期解剖学图书的巨大体量和自负面貌,并提倡一种朴素、清晰的描绘风格,以此来适应教学和外科的需求。亨利·格雷[Henry Gray]在1858年出版了著名的《格氏解剖学》[Anatomy] ,其中的插图由亨利·范戴克·卡特[Henry Vandyke Carter] 绘制,这本著名的书籍有志于以一种简单的描述模式呈现出功能性的描绘,以此来避免风格化的倾向,形成了自己的独特面貌。在后续的格氏解剖学版本中,格雷的绘图方式逐渐被替换,最终其中的图像全部得到了更新。格氏解剖学150周年纪念版本由苏珊·斯坦德林[Susan Standring]编辑,彻底反思了格雷的这本书在医学教学中扮演的角色。

导 言

我们习惯于认为“风格”是艺术研究中的关键元素,即便它不再如往常那样地位显赫。就其最广泛的意义而言,风格不仅涉及制作者呈现艺术作品的方式,而且也与制作、赞助人、面向的接受者,视觉化[visualization]与视觉语言有联系——总而言之,风格关乎图像的创建者与观看者之间沟通过程中的每一个方面。当我们分析科学活动时,通常不会将“风格”视为关键标准。在科学制图的专门领域,风格已经显示出了有限程度的相关性,即便这种相关性仅存在于抄本时代和印刷时代的早期,那时,丰富的插图是书籍制作的标准之一,这些书籍是为高贵的赞助人制作的。按照19世纪大部分时候流行的正统说法,风格顶多被视为一种与传达信息无关的装饰物,在最坏的情况下,风格则被视为一种确凿的不利因素,这种说法在随后的科学时代仍然流行。然而,我们依据所见制作的每一幅图像——每一幅对自然的再现,或采用视觉语汇来模仿世界的某一方面的尝试——都不可避免其自身的风格,差不多就它像所拥有的、可以探知其起源的视觉“神态”[air]或“光晕”[aura]2Kemp, Martin. “‘Intellectual ornaments’style function and society in some instruments of art.” Interpretation and Cultural History. Edit. Joan H. Pittock and Andrew Wear,Macmillan, 1991, pp. 135-152.。如欲深究“风格”的批评性研究,请见夏皮罗3Shapiro, Meyer. “Style.” Anthropology Today. Edit. Alfred L. Kroeber, University of Chicago Press, 1953.、孔帕尼翁4Compagnon, Antoine. “le Stile.” Le Démon de la Théorie: Littérature et Sens Commun, Le Seuil Press,1998, pp. 195-230.、金茨堡5Ginzburg, Carlo. “Style: inclusion and exclusion.” Wooden Eyes. Edit. Carlo Ginzburg,Verso, 2002, pp. 27-54.和埃尔斯纳6Elsner, Jaś. “Style.” Critical Terms for the History of Art. Edit. Robert Nelson and Richard Shiff, Chicago University Press, 2003.的论文。

在科学插图中,从1850年至今,将明显的风格当作不相干物或累赘的趋势日渐上升,这是科学和技术共同致力的结果,以此达成一种“去风格”[style-less]的图像,这种图像被认为是以最功能化的方式直接再现了客观信息,除此以外别无其他。这种抱负显然与文艺复兴和巴洛克时期插图中对风格的蓄意赞赏相悖,在这段时期的插图中,人们怀着或明确、或含蓄的目的,采用一系列视觉修饰手法来制作一幅精良的图像。同时,我也认为“去风格”的方式亦同任何别的再现方式一样有其自己的风格,并且展示了人为的修辞方法。

此文涉及从文艺复兴到《格氏解剖学》之间的一系列材料(同时也简单提到了著名的、经久不衰的《格氏解剖学》后来的遭遇),但我并非想要在此呈现一种历史调查。罗伯茨[Roberts]和汤姆林森[Tomlinson]1992年的著作已经对此做出了方便查阅的、配有插图的研究。我在此也不会处理晚近出现的、制作解剖插图的照相手段,我在1997年的文章中已经对此作出过讨论。在此文中,我将以爱丁堡的解剖学家和外科医生约翰·贝尔1794年的著作《关于骨、肌肉和关节之解剖结构的雕版画》[Engravings of the Anatomy of the Bones,Muscles and Joints]入手,这本书的前言谈论了印刷书中的解剖插图的诸标准,是最富于洞察力的文章之一。约翰·贝尔是更为出名的查尔斯·贝尔[Charles Bell]的哥哥,约翰在与爱丁堡皇家医院詹姆斯·格雷戈里[James Gregory]发生冲突后成为独立执业的外科医生和教师。他是最早的一批持续关注解剖学如何能在视觉传达上最好地促进外科发展的人之一。7Kaufman, Matthew. “John Bell (1763-1820),the ‘father’ of surgical anatomy.” Journal of Medical Biography, vol.13, 2005, pp. 73-81.那么,让我们以他在前言中提出的诸问题的顺序依次进行分析。

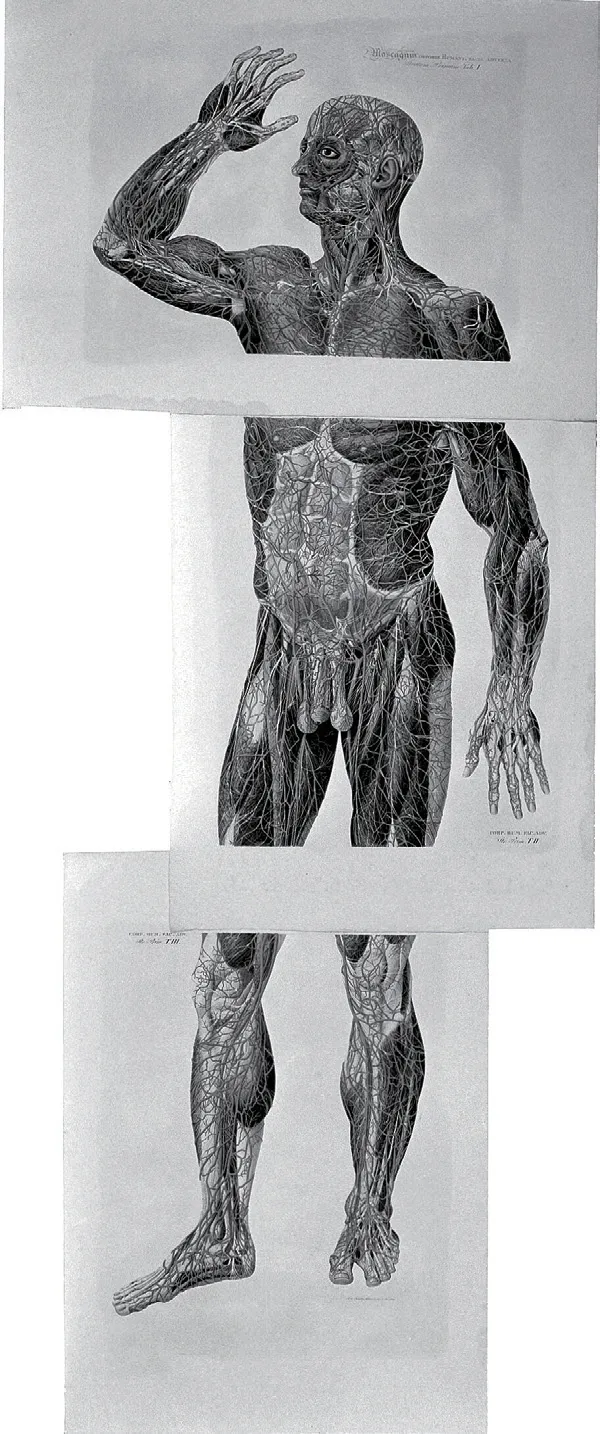

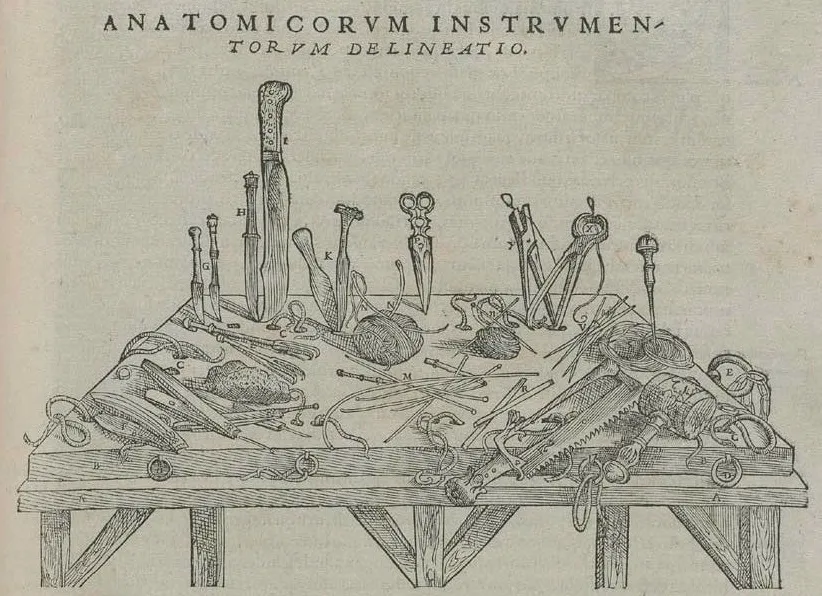

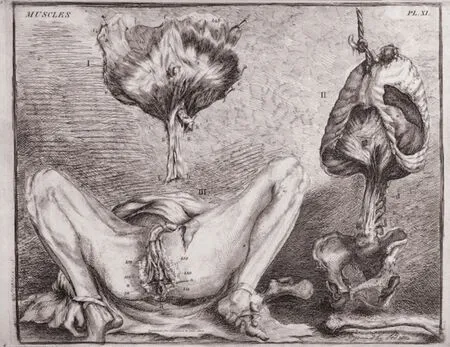

贝尔首先粗略地描绘了切泽尔登著名的论述8Cheselden, William. Osteographia or the Anatomy of the Bones. Pressed by W Cheselden, 1733.,这论述是关于一位首次重获光明的成年盲人的知觉问题9Bell, John. Engravings Explaining the Anatomy of the Human Body. J. Patterson, 1794, p. ii.。这位之前一直看不见东西的主角有着多种知觉障碍,其中一个是,他难以相信关于一个脑袋般大小的物体的图像竟然能够装在一个坠子的小盒里。切泽尔登提供的、关于我们应该如何观看的洛克般的证据,被贝尔用来支撑他在小开本中提供相对小的插图的做法。他认为,很显然,有效的再现并不需要让图像与描绘对象等大,即使当时流行着制作与实物等大的解剖插图的做法。由斯梅利制作的产科图谱10Smellie, William. A Treatise on the Theory and Practice of Midwifery. D. Wilson, 1752.,和亨特制作的妊娠子宫图谱(图1)很明显就是贝尔所批评的对象11Hunter, William. Anatomia uteri humani gravidi [The Anatomy of the Human Gravid Uterus]. J. Baskerville, 1774.,但是从贝尔所撰前言的后半部分来看,他写作此文时,脑中所批评的对象主要是意大利解剖学家保罗·马斯卡尼[Paolo Mascagni]著作的格局:“我感觉到,对于那些不能理解(我这本书中)插图的人,即便面对宏伟的、六英尺高的,用圆凿12原文中为googes,根据上下文,此处应指制作铜版画的工具,可能实际为单词gouges [圆凿]。、凿子、槌棒以及所有工具一起制作的铜版人体解剖图像,也将会很难从中获益,这些图像一定为其制作者建立了声誉;这种名声即使不算高,至少也会持续很久。”该评论所指的是马斯卡尼仅仅完成了一部分的大部头《解剖大全》[Anatomia Universa,图2],该书很难称得上是一本方便携带的手册,对学生来说也过于昂贵。贝尔早在这本书最终得以批量印制之前就知晓了它的多种印刷本,这本书未能全部完成。

图2 Demonstration of the Vessels and Muscles from the Front (three untrimmed plates arranged to form complete figure), drawn by Antonio Seratoni, from Paolo Mascagni(1823–1831), Anatomia universa

贝尔对于没有配图的解剖书籍给予了更加严厉的批评。在18世纪,比如亚历山大·门罗 [Alexander Monro]的《人体骨骼解剖》[The Anatomy of the Humane Bones, 1726] ,或者哈勒[Haller]八卷本的《解剖》[Partium corporis humani, 1778],此类书籍在出版时仍旧没有插图。13Monro, Alexander. Anatomy of the Humane Bones. W. Munro, 1726; Haller, Albert von. De partium corporis humani. Societas Typographicae, 1778.在贝尔看来,一本没有图像的解剖学著作,“不比一本没有地图的地理学著作”或没有插图的欧几里得著作更好。14Bell, John, p. iii.他的目的是使文字和插图和谐一致,将之“锻造为一个完美的整体”以达至“用两种形式呈现同一观念”的效果。总而言之,解剖学家应该避免“将原本主要属于感觉经验的对象制作成抽象的题材”。这条劝告,与他限制在解剖学中运用理论的做法相一致,他认为理论在解剖学中顶多可以用来“连接整体”,而在最糟糕的情况下,理论会诱导学生脱离“对局部结构的细致展示”15Ibid., p. vi.。这不是说应该为了做插图而做插图,他强烈批评了解剖学著作的作者受“书商的怂恿”,采用先前出版物中著名插图的行为,因为这类行为让解剖学著作的作者利用手头既有的材料,无论怎样都能“制作出漂亮的图像”16Ibid., p. v.。他援引了一系列滥用维萨里解剖学著作中的图版、并使图像逐渐贬损的行为,来示例这种倾向。

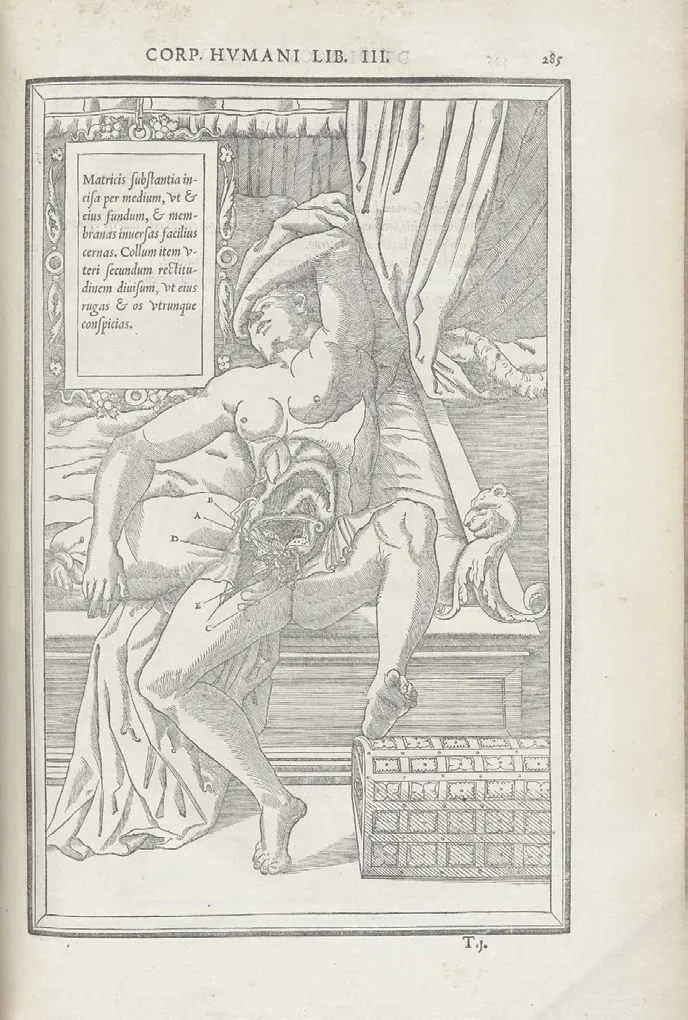

而达成一种“对局部结构的细致展示”,并不是一种简单的、诚实不欺的描绘,贝尔对此高度警惕:“甚至当我们最好的解剖学图像首次出现时,我们也在解剖学家和画家之间发现了一种持久的冲突,画家努力描绘优雅的形体,解剖学家却坚持着再现精确性。”作为这种冲突的结果,我们发现了不协调的展示方式,这种方式展现了“画家的图像和解剖学家严肃的规劝之间的怪异结合”。很明显,他在此分析的主要是一些早期的解剖学著作,比如艾蒂安(图3),或巴尔韦德[Valverde]——甚至是维萨里[Vesalius]!——在这些插图中,解剖形象带着戏剧化的姿势。贝尔以讽刺的笔调描述这种现象:“强健的、活跃的人物形象,面带激昂的表情,有着活跃的肢体,挂着参差不齐的肌肉,以及裸露的骨头和解剖开来的肚腹,内脏则被他们自身忙碌的双手支撑着、展示着,就是这样荒谬。”

图3 Demonstration of the Abdomen of a Woman to Show the Womb, from Charles Estienne, La Dissection des parties du corps humain, 1546

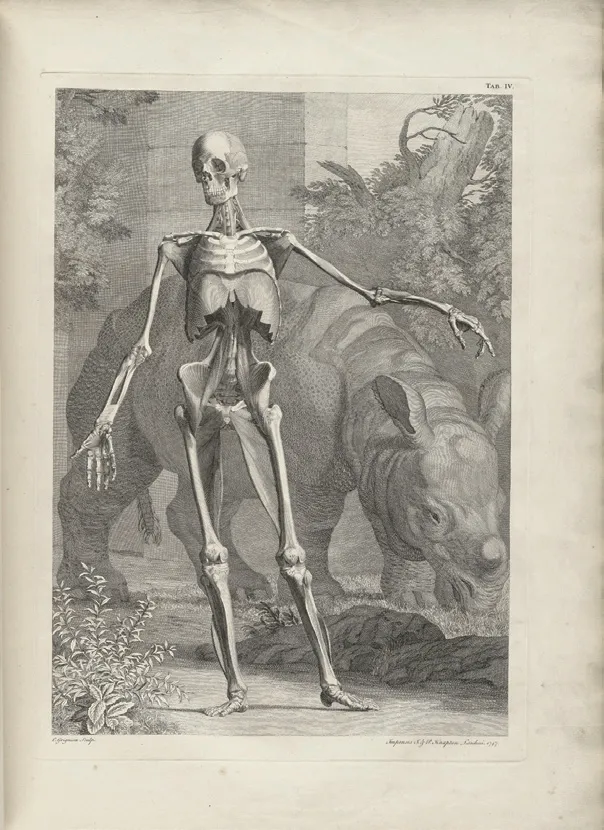

此外,同威廉·亨特一样,贝尔也关注再现典型情况和再现特例之间的张力。用亨特的话来说,解剖学家是应该专注于“单纯描绘对象,在这种单纯的描绘里,忠实再现观察对象,如其所见”,还是说,解剖学家应该着力于达成“一种并非如其所见的再现,而是应该描绘凭借着想象构思出来的图形”,在后一种情形下,插图师 “仅以一个视角,就能够展示出从多个观察对象中发现的内容”17Hunter, William. Anatomia uteri humani gravidi. Preface。关于亨特的“风格”,见Kemp, Martin. “‘The Mark of Truth’: looking and learning in some anatomical illustrations from the Renaissance and eighteenth century.” Medicine and the Five Senses. Edit. W. F.Bynum and Roy Porter, Cambridge University Press,1993, pp. 85-121.。对于后一种情况,贝尔认为最极端的例子是由阿尔比努斯[Albinus] 制作的恢宏的人体解剖图像(图4),在这些图片中,肌肉、骨头、软组织和韧带的组织特性,以及个体标本的特质均被压抑,最终,所有的结构都被“打磨成了象牙般的光滑质地”,人物形象看上去“如同是被解剖的雕塑”,而非一具真实的身体。18Bell, John; Albinus, Bernhard Siegfried.Tabulae sceleti et musculorum coporis humani. J. and H. Verbeek, 1747.

图4 Muscle-Man with Rhinoceros, drawn by Jan Wandelaar, from Bernard Siegfried Albinus, Tabulae skeleti et musculorum corporis humani, 1747

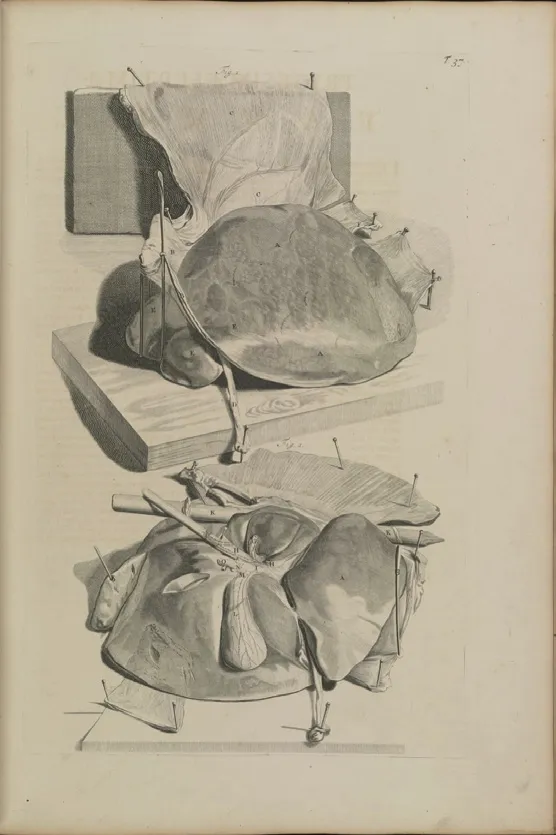

而另一个极端是比德洛[Bidloo]让人震惊的图像(图5、图6),在这些图片中,“画家的高超手法独自占了上风”,被解剖的、钉起来的身体结构以一种艺术的方式面对观众。19Bell, John, p. ix; Bidloo, Govard. Anatomia humani corporis. Someren, Dyk, Hendrick and Boom, 1685.“解剖标本就在我们眼前!桌子、刀、各种器具,甚至萦绕在解剖室里那微不足道的苍蝇都历历在目”“因此,我们在素描上收获了极大的信心”。但是,从人体结构的形式、特征的展示来判断的话,上述图像中零零星星的片段积累起来形成的效果是“无序的、让人迷惑不解的”,这同时需要解剖学家和画家的知识,才能弄清楚所展示的对象。20Bell, John, p. x.

图5 Demonstration of the Liver, drawn by Gérard de Lairesse, from Govard(Gottfried) Bidloo, Anatomia humani corporis, 1685

图6 Detail of Fly on the Dissection of the Abdomen, drawn by Gérard de Lairesse, from Anatomia humani corporis, 1685

但是,贝尔并非完全反对惊人的、甚至风格化的再现方式。他称赞道,“那些坚持不懈,成功获得人体解剖学知识的雕塑家或画家,恰让我们感到惭愧”。米开朗琪罗“极其醒目的图像描绘了人物的动作与力量”,并且他绘画中确凿的解剖学特征尤其让人倾慕,因为它们“既准确又真实”,虽然这些特征在运用于“女性的形象”时不太适应21Ibid., p. xv.。

贝尔宣称他自己的解剖学插图在审美上是低调的,在功能上却是卓有成效的:“人们当然不会因为作者追求简练的素描和版画趣味而谴责作者,这种趣味使这些图像超越了美;然而,希望作者不会认为,插图有用就不受欢迎。”22Ibid., p. xviii.他进一步解释道:“我亲手绘制了这些图片。亲自雕刻制作了其中一些图片的印版,并且蚀刻了几乎全部图版,我只希望它们展示了有望在解剖学上达成的正确性,在我的处理下,它们可能丢失了优美,但我希望它们收获了真实与准确。”23Ibid., p. xx.

他所强调的,是插图的“简单、知识性和直白”,如此特点允许学生们“怀揣信心走进解剖室”,这一点同他想要简化解剖学描述语言的动机相同。他严厉批评了解剖学家“在没有必要做语言修饰时,喜用生僻的、做作的语言”的品味,这些语言在“课本中没有价值”,是“野蛮的行话”。24Ibid., p. xxi.他对于直白的语言与图像的强调,同他弟弟查尔斯·贝尔的看法是相同的,查尔斯·贝尔故意不用拉丁语,他认为“变化了的社会结构”需要不同的语言,这种语言不同于此前赋予了“各国富有影响力的人群那种开明腔调、并积淀于文雅的著作和科学”中的语言。25Bell, Charles. Essays on the Anatomy of the Expression in Painting. Longman Hurst Rees and Orme, 1806, p. 7, p. 10.贝尔兄弟们所分析的是对朴素直白的追求,这种朴素直白避开了明显的风格,实际上强烈倾向于无风格的面貌,至少在理论上看来如此。相应的,他俩的书籍都是小开本,用并不奢侈的材料装订而成,并以高效的方式印在了普通的纸上。比如,只要我们拿起查尔斯·贝尔的书《手》[The Hand] ,这本书是博恩科学图书馆系列[Вohn’s Scientific Library]中的一册,不用怀疑,我们处在一个不同的世界中,这个世界不同于制作豪华图书的世界,后者比如威廉·亨特的《人体妊娠子宫图谱》[Anatomia uteri humani gravidi]26Bell, Charles. The Hand: its Mechanism and Vital Endowments as Evincing Design.Bell and Daldy, 1833.。

贝尔的前言为经久不衰的话题——“风格”与“去风格”——提供了生动的介绍。下文我将特别关注他所强调的那些例子,在文章的最后,会谈到贝尔事业理所当然的继承人——格雷。

解剖学人文主义中的宏伟风格

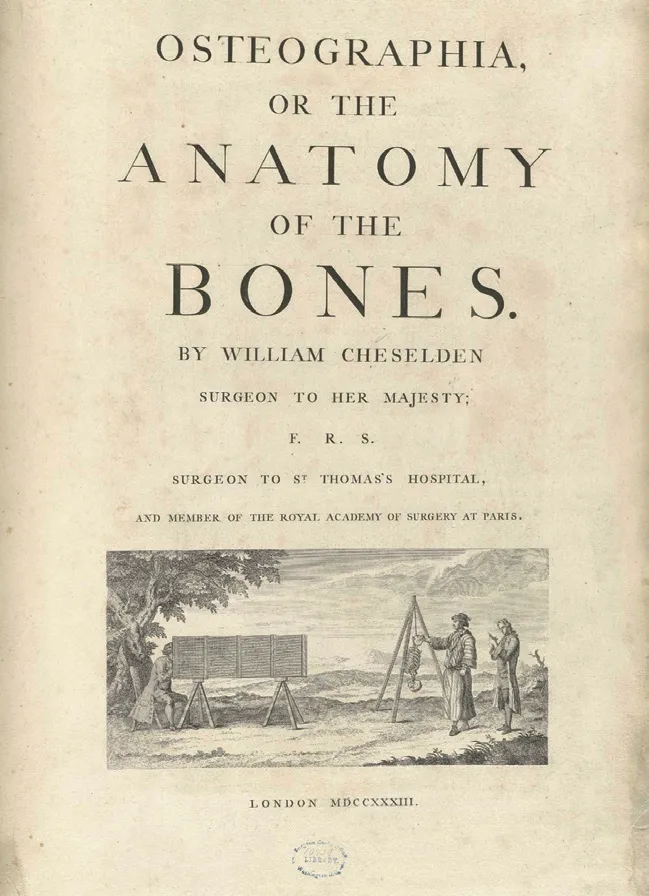

在所有包含“活跃的肢体”“挂着参差不齐的肌肉,以及裸露的骨头和解剖开来的肚腹”的书籍中,查尔斯·艾蒂安出版于1545年的《解剖学》[De dissection]处于一个极端,这本书中有着强烈的对比:一边是我们认为的“解剖学的内容”——有时局限在木刻插图中嵌入的一小部分中,另一边是煞费苦心的、呈现在幻想布景中的人物(图3)。可是,如果我们读了艾蒂安的前言,就会发现他在此申明的,与贝尔关于视觉图像在传达眼前的真实形式时的论述基本相同,艾蒂安认为眼睛是准确的知觉器官,它比文字可能达成的认知要更加有力,文字最适宜的则是“精神和记忆”的内容。27Estienne, Charles and Carolus Stephanus. De Dissectione partium corporis humani. [French translation La Dissection des Parties du Corps Humain]. Simon de Colines,1545, pp. 6-7; Kellett, C. “Perino del Vaga et les illustrations pour l’Anatomie d’Estienne.”Aesculapius. vol. 27, 1964, pp.74-79.艾蒂安同样解释道,他在此所呈现的内容将会为外科医生提供实用的帮助,并且他的语言避开了西塞罗式的风格化,致力于直接的讲述方式,这要借助于我们另外的一种理解力。面对着艾蒂安此书中对人物形象的实际呈现,我们如何理解如此明显的贝尔式的声称呢?

他所提供的一条线索是,插图可以使文字表达不清的东西浮现在眼前。这正是阿尔贝蒂[Alberti]在他人文主义式的《论绘画》[On Painting]28Alberti, Leon Battista. On Painting. Edit.Trans. Grayson C., Penguin, 1435, p. 60.一书中所论证的,这本书基于此前西塞罗的《论友谊》[On Friendship] 而写成。另一条线索来自于他在1553年汇编的一本古今名人的人文主义词典,其中包括盖伦[Galen],盖伦被描述为一位“优秀的医生”[ medicus excellentissimus ],29Estienne, Charles. Dictionarum historicum geographicum poeticum. Jacob Stoer,1606, the entry about “Galenus”.艾蒂安本人的解剖学著作中引用了盖伦的学说。艾蒂安所做的,是提供了一部关于人类身体的宏大“叙事主题”,此处的历史是在文艺复兴意义上的“historia”,阿尔贝蒂用这个词语来指代意味着伟大事件的故事。艾蒂安解剖学插图中的人物——无论是正在宏伟背景前,比如在复古的[all’antica]风景中上演英勇戏剧的男性形象,还是在卧室中的女性解剖形象——与作者对于高贵和宏伟的人类身份的定义在语调上相一致,而人类的身份之所以伟大,是因为这与上帝的创造有关,艾蒂安的上述定义来自于古代的斯多葛学派哲学家,他在前言中引用了斯多葛学派的话。30关于文艺复兴解剖学的哲学性质,见Carlino, Andrea. Books of the Body. Chicago University Press, 1999; Paper Bodies: A Catalogue of Anatomical Fugitive Sheets 1538-1687. Wellcome Institute, 1999; Sawday,Jonathan. The Body Emblazoned. Dissection and the Human Body in Renaissance Culture. Routledge, 1997.当艾蒂安描述神经随着发热的能量抽搐时(图7),他说这是因为神经与宇宙的“和谐一致”产生共振,就像乐器的弦一样。31Estienne, Charles and Carolus Stephanus, p. 50.

图7 Demonstration of the Nerves, from Charles Estienne, La Dissection des parties du corps humain, 1546(左)

这本书中所描绘的图景,是所有生物以整体的方式对世界做出动态的表达。艾蒂安在此书整个三卷本中都尽力避免仅展示身体的局部,尽管他承认,图中解剖结构的细微特征本来能展示得更加清楚。32Ibid., p. 262.这些图片在贝尔看来显得是荒唐的喜剧,而在艾蒂安看来则是以宏伟的视觉修辞术所进行的必要的、得体的表达。

虽然人们常将安德烈亚斯·维萨里出版于1543年的巨著《人体的构造》[De Humani Corporis Fabrica]与艾蒂安的作品做出鲜明对比,但二者所持的哲学态度则是相同的。享有盛名的肌肉解剖系列(图8)以宏伟的方式展示着由上帝赐予的身体,这种精神承袭了常被提及的西比尔女巫的神谕nosce te ipsum[认识你自己],后者被镌刻在德尔斐阿波罗神庙上。整体来看,这些正在进行着肌肉秀的人体处在遍布着古代建筑废墟的风景之中,这些 “叙事”的片段与艾蒂安著作中活动着的人物类似。33Kemp, Martin. “Temples of the body and temples of the cosmos: vision and visualisation in the Vesalian and Copernican revolutions.” Picturing Knowledge. Historical and Philosophical Problems Concerning the Use of Art in Science. Edit. Brian Baigrie, Toronto University Press, 1996, pp. 40-85.维萨里著作中以提香式手法描绘的戏剧性的男性英雄出自扬·史蒂文·范卡尔卡[Jan Steven van Kalkar]的手笔,范卡尔卡曾在那位伟大的威尼斯画家的工作室里待过一段时期,34Simons, Patricia and Monique Kornell.“Annibal Caro’s after-dinner speech (1536)and the question of Titian as Vesalius’s illustrator.” Renaissance Quarterly, vol. 61, 2008,pp. 1069-1097.这个事实说明将提香本人视为这些插图的作者是错误的。比如明确由提香受威尼斯耶稣会教堂之托而绘制的《圣劳伦斯的殉难》[St. Lawrence,图9],是一幅鲜明的、在视觉上呈现得救的示范作品,它最终模仿着耶稣的死亡,为内容暴力的画像提供了宗教基础。

图8 7th Plate of the Muscles, drawn by Jan Steven von Kalkar, from Andreas Vesalius,De humani corporis fabrica, 1543(右)

图9 Cornelius Cort, engraving after Titian,Chiesa de’ Gesuiti, Venice. 1567(左)

贝尔所崇拜的米开朗琪罗为西班牙解剖学家巴尔韦德[Jan Valverde de Hamusco]提供类似启发,巴尔韦德采用了一个手提自己被剥下来的皮的人物形象,这个形象来源于西斯廷礼拜堂中《最后的审判》里的圣巴托罗缪[St Bartholomew]。35Valverde de Hamusco, Juan. Historia de la Composición del Cuerpo Humano. Rome:A de Salamanca and A. Lafreri, 1556. Also published in Italian in 1556 and Latin in 1589.圣徒殉难时被剥皮,他垂落向下的人皮上画着艺术家自身扭曲变形的面孔(图10)。巴尔韦德书中手持自己皮的人炫耀着匕首(图11),故意采取梵蒂冈著名的观景楼阿波罗的姿势,而后者又为米开朗琪罗雕塑大卫提供了重要灵感。在一定程度上这些相互交织的艺术母题仅仅反映了文艺复兴时期流行的“复古风”,但是在另一方面,风格在哲学上深深地嵌入了人类境况之本质的最为深刻的问题中,嵌入了自我认知、生命和死亡的思考之中,这些均为早期饱含精神与道德意味的解剖提供了背景。

图10 Flayed Man holding his own Skin, drawn by Gaspar Beccara(?), from Jan Valverde de Hamusco, Historia de la composicio’n del cuerpo humano, 1556(右)

图11 St Bartholomew from Michelangelo, the Last Judgement, Sistine Chapel, Vatican(左)

这种人文主义传统在阿尔比努斯[Bernhard Seigfried Albinus]1747年的《人体解剖图谱》[Tabulae sceleti et musculorum corporis humani]中达到了高峰,这本书可算是至今所制作的最富有自我意识姿态的解剖学著作(图4)。阿尔比努斯不无骄傲地讲述了自己和艺术家万德拉尔[Jan Wandelaar] 为制作这些图片所付出的难以置信的努力。如同我在其他地方描述过的,他们的目的是将精确、精致的插图与综合的解剖学进行无缝结合,图像中的人物最终呈现出极为光滑的质感,远非现实中经解剖的血肉之躯的样子。36Kemp, Martin. “‘The Mark of Truth’: looking and learning in some anatomical illustrations from the Renaissance and eighteenth century.” 对于观看、认知和再现在18世纪的解剖学和艺术中的情况,如下书籍提供了极有启发的讨论:Stafford, Barbara. Body Criticism. Imaging the Unseen in Enlightenment Art and Medicine. MIT Press, 1993。关于19世纪的此类问题,参见Daston, Lorraine and Peter Galison. Objectivity. Zone Books,2007。这种“象牙般的”风格并非万德拉尔笔下未经思索的产物,这一点,可以通过观看艺术家为腓特烈·勒伊斯[Fredrik Ruysch]所作的一幅插图得出,这幅插图强调了详尽的细节和细小的分枝,这正是阿尔比努斯的这位荷兰先辈所看重的。37Ruysch, Fredrik. Adversariorum anatomico-medico-chirurgicorum. Janson-Waesberg, 1720, p. 46.阿尔比努斯宣称道,在身体的形式中融入内在之美,完全是为了展示上帝之功的宏伟,这种至高的努力远非“不必要的和多余的”——这与比德洛和艾蒂安采取截然不同的描绘方法的自辩之辞是相同的。有贵族气概的、宏伟的“人”身处蛮荒的背景之前,蛮荒的背景通过所谓的“荷兰犀牛”得到了强调,它正在优美的肌肉解剖后吃草。这里的肌肉解剖再次采纳了观景楼阿波罗的姿势,也可能借鉴庞培奥·巴托尼[ Pompeo Batoni ] 在罗马为参与壮游的年轻贵族提供的全身肖像的宏伟站姿。38Bowron, P. and P. Kerber. Pompeo Batoni exhibition catalogue Museum of Fine Arts Houston. Yale University Press, 2007.

在我们目前的讨论中,饶有趣味的是,在这个明显极具风格化倾向的例子中,实际上隐含着作者煞费苦心的尝试——尝试越过艺术家之眼与手,对绘制的解剖图像做出干预。基于艺术家们流传下来的带有网格的绘图取景框(或正如阿尔贝蒂所称的“网窗”),阿尔比努斯设计了一种方法,以便在艺术家从一个确切视角绘图时,对之有计划地控制。39Kemp, Martin. “The Mark of Truth.”同维萨里一样,风格化与精确性并不被视为相互冲突的愿望。

“如实”画法

就在维萨里英雄般的“故事”流行的同时,也存在着一群总是坚持直接描绘“如实”[real thing] 的解剖学家。所有文艺复兴时期解剖学家的著作都体现出鲜明的插图传统,但这群人嘴上都反复强调他们的图像基于直接的观察。文艺复兴时期的插图师们采纳了来自于欧洲北部如实描绘的视觉修辞法,这是源自欧洲北部的特殊影响。值得注意的是,维萨里和范卡尔卡均是工作于意大利的北方人。

一幅汉斯·沃赫特林[Hans Wächtlin]史无前例的木刻插图为此奠定了基调,这幅1517年的插图描绘了一具胸膛、腹部和头颅(图12)。该幅版画的最早题记记录到,这次解剖是由文德林·霍克·冯·布拉克诺[Wendelin Hock von Brackenau]于斯特拉斯堡演示的。这幅版画首次出现在汉斯·冯·格斯多夫[Hans von Gersdorff]同年出版的关于外伤外科的书中,一年后又出现在洛伦斯·弗里斯[Lorenz Fries]的医学课本中。40Gersdorff, Hans von. Feldbüch der Wundartzney. Schott, 1517; Fries, Lorenz. Spiegel der Artzny. Schott, 1518.这幅版画通常被认为源自汉斯·巴尔东[Hans Baldung]的素描,汉斯·巴尔东活跃于斯特拉斯堡,他看上去不大可能会画出一个如此无力的胳膊,但是这幅画的确与他的绘画特点相关。他尤其擅长为人文主义者赞助人绘制关于性和死亡主题的小幅绘画(图13)。沃赫特林木刻版画(图12)中对阴森气氛的刻意描绘不仅与对罪犯的双重惩罚(既被处死,又遭解剖)一致,而且也有着使观者身临其境、亲眼目睹这开肠破肚的目的。围绕中心图像的一系列大脑解剖图像,在表达后一个目的上尤其具有特殊的效力。

图13 Grien, Hans Baldung.Death and the Maiden. 1518-1520.Offentliche Kunstsammlung, Basel

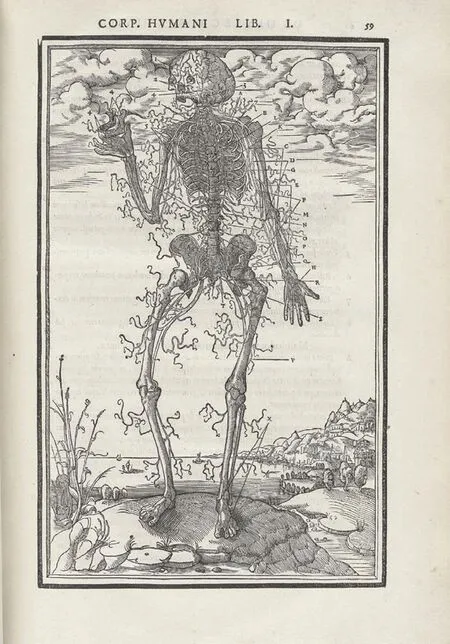

维萨里和他的插图师看上去融合了意大利和欧洲北方的绘画传统。他书中的人物形象富于人文主义之宏大意涵,使人想起古罗马雕塑,与此同时,他孜孜不倦地通过文字和木刻版画强调:他展示的所有这些图像,均来自他亲自执行的解剖操作。书中的一幅木版画描绘了他放在桌上或插在桌上的杂乱工具(图14),这张桌子就像盖伦对猪做活体解剖的工作台,这幅版画直接描绘了工作场景。维萨里的图像充分表达了一种令人苦恼的、来自他自己的英勇探索:“认识你自己。”

图14 Tools and Vivisection Board, drawn by Jan Steven von Kalkar,from Andreas Vesalius, De humani corporis fabrica, 1543

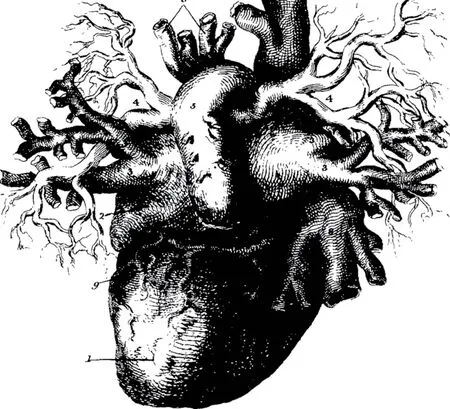

一个多世纪以后,比德洛《人体解剖》[Anatomia humani corporis]一书中所采用的画法发生了变化,即便这本书致力于去表达的诸多理想与激励着维萨里和艾蒂安的相同。41Bidloo, Govard. Anatomia humani corporis.贝尔强调比德洛的图像呈现了艺术家对解剖器官的直接观察,这一点的确是比德洛的插图所想要达到的目的(图5)。径直描绘的木块、工具、钉子(包括肝脏标本右上方的一枚弯曲的钉子),技艺娴熟的雕版师所精心区分的不同物体的质感,物体投下的阴影,甚至在一个场景中,还突然出现了一只从后方握住大脑的展示者的手,以此来展示大脑下方的结构,所有这些都要想传达坚持不懈的、对现实的直接描绘,以便让观众相信,自己正身临其境。

栩栩如生的绘图策略本身便具有修辞的效果(此处采用我在“如实画法”中的意思)。它们暗指源自古代的拟真画[trompe l’oeil]的现实主义传统,这一点,已经在古代先辈们的绘画中得到了反映。贝尔讽刺的那只苍蝇(图6),正是普林尼在记录古代艺术时提到的乱真把戏,几乎用不着怀疑,作为比德洛出色的画师,盖拉尔·德莱雷瑟[Gherard de Lairesse] 知晓这个典故。莱雷瑟自己就是一位艺术理论家,他因所付出的大量努力而被称为“荷兰普桑”。

“如实画法”这样的绘图策略,经常继续被其他解剖学插图师所采纳。正如我们所见,威廉·亨特就是这种风格的大师。

将自己塑造为英雄的解剖学家

维萨里和其他制作了豪华的人文主义解剖巨著的作者都不太可能是谦虚的。古代所激发的对名望的追求,在文艺复兴时期的意大利,是男性个人崇拜的一个显著特征,这些备受崇拜的男性凭借着施展ingegno[与生俱来的天赋,或“天才”]和virtù[财产与优点]获得了个人地位。42关于塑造自我形象,见Greenblatt, Stephen. Renaissance Self-Fashioning. From Moore to Shakespeare. University of Chicago Press, 2005.维萨里在书的扉页中,将自己描绘成正在子宫中揭开生命之谜的模样,他身处一个宏伟的庙宇般的剧场里,占据着舞台中央,被敬畏的观众环绕。当他在描绘一个正对着头骨沉思的骷髅时(图15),他用维吉尔《牧歌》中的一句话来修饰了意味明显的memento mori [死亡警告]:“Vivitur ingenio, caetera mortis erunt”[天才永续,庸人自逝:Virgil,Elegiae in Maecenatem1.38]。维萨里的ingenium[天才]能够欺骗死神,确保他生活在后代读者的心中。

图15 Skeleton, drawn by Jan Steven von Kalkar, from De humani corporis fabrica

比起维萨里,比德洛也不能说更低调。在他豪华昂贵的书籍的起始部分,他印制了自己的肖像(图16),戴着假发的解剖学家身着上好的领巾,充满自信地看向读者,手里拿着锋利的解剖刀。下方的铭文说的是,他是维萨里真正的传人。他在书的起始部分力赞身体的小宇宙,并以藻饰华丽的告别辞来收尾全书,赞颂着创造了人类身体大厦的极其伟大的造物主。而伟大的解剖学家则视自己正处在探索之旅的中心处,正在探索至高的artifex[创造者]最为壮观的造物。

图16 Portrait of Govard Bidloo, drawn by Gé rard de Lairesse, from Bidloo, Anatomia humani corporis, 1685

没有什么能比伦勃朗的《蒂尔普教授的解剖课》[Anatomy of Dr Tulp]更加清晰地表达了这一点(图17),在一系列荷兰外科医生为行会营业场所订制的绘画中,这一幅是最具戏剧性的。虽然已经有很多文章讨论了伦勃朗此画中的“错误”,指出是一幅大胆的图像,而非一幅科学插图,但它有效地描绘了胳膊的解剖。43关于此系列的其他画作,见Kemp, Martin and Marina Wallace. Spectacular Bodies.The Art and Science of the Human Body from the Renaissance to Now. Exhibition catalogue, Hayward Gallery London, University of California Press, 2000;对于伦勃朗此画的研究,见Schupbach, William. The Paradox of Rembrandt’s “Anatomy of Dr. Tulp”. Wellcome Institute, 1982。该画的敬畏氛围,与维萨里卷首插图中所示的相同。当蒂尔普医生展示手的解剖结构时,追随他的外科医生表现出经过设计的惊讶神情。这幅画并没有反映当时解剖的标准顺序,当时应该是以解剖柔软的内脏开始。借用亚里士多德的话来说,蒂尔普有意选择了手作为“工具中的工具”[the instrument of instruments]。44Kemp, Martin. “The handyworke of the incomprehensible creator.” Writing on Hands.Memory and Knowledge in Early Modern Europe. Edit. Claire Richter Sherman and Peter Lukehart, exhibition catalogue, Dickinson College and Folger Shakespeare Library, 2000,pp. 22-27.他正在专门讲解拇指和其余手指的工作机制。手中互相穿插的屈肌肌腱的非凡构造——正是盖伦所赞颂的——尤其醒目。作为研究灵长类动物的先驱,蒂尔普医生应该知晓,由对位的拇指和食指形成的精细抓握动作,是将人类同homo silvestris[树林中的野人,或猩猩] 区别开来的一种关键特征45Tulp, Nicolas. Observationum medicae.Elsevier, 1641; Raymond, Corbey. The Metaphysics of Apes: Negotiating the Animal-Human Boundary. Cambridge University Press,2005, pp. 38-40; Kemp, Martin. The Human Animal in Western Art and Science. Chicago University Press, 2007, pp. 137-138.(蒂尔普医生所谓的“树林中的野人”可能是一只黑猩猩)。对于蒂尔普医生来说,正如对于他的前辈,解剖学是一门哲学,而非仅仅是外科医生的、关于身体的技术知识。

图17 Rembrandt. Anatomy of Dr Tulp. 1632. Oil on canvas. The Hague, Maristhuis

不加修饰的真实,同实物等大

在18世纪,经验主义的强风主宰了英国科学思想界,并在解剖学中找到了特殊的表达方式,这种表达方式可被称为“原始摄影术”[“proto-photographic” method ] 。它通过特殊制作过程和描绘技术,来确保客观性和清晰性。威廉·切泽尔登在1733年制作他的《骨科图谱》[Osteographia,图18]时使用了暗箱,这是原始摄影术的首次露面。46Cheselden, William. Osteographia or the Anatomy of the Bones. Kemp, Martin. “The Mark of Truth”。关于切泽尔登和艺术家,见Bignamini, I.and M. Postle. The Artist’s Model Exhibition Catalogue. Nottingham University, 1991.

图18 William Cheselden, Title Page of Osteographia, 1733

切泽尔登在扉页上描绘了如何操作该装置,这样的炫耀强调了他想要读者知道他引进了一种史无前例的客观性。艺术家之手屈从于非主观化的暗箱之眼。但是,切泽尔登充分意识到了将暗箱平玻璃板上的图像转换成素描,素描再翻刻成版画的过程涉及到特殊的绘图技巧。他警醒地意识到了,他的插图师们的多少有些不同的绘图习惯最好能够统一成某种特殊样式。希内沃特[Shinevoet]的画面“干净而富有表现力,能很好地适应这些他最常受托的差事”,但是,希内沃特在stile[风格] 上劣于杰勒德·范德古特[Gerard van der Gucht]。切泽尔登公开讨论了这些关于再现的问题,这说明他立志于在解剖学家和插图观众之间实现一种特殊形式的视觉信任。

在解剖学家和插图观众之间的这种契约,在我称为“如实描绘”[warts and all] 的风格中达到了高峰,约翰·亨特和威廉·亨特所赞同的正是此种风格。他们的插图大师扬·范莱姆斯戴克[Jan van Rymsdyk]最为生动地表达了这种风格。47Thornton, J. Jacob van Rymsdyk. Cambridge University Press, 1982; Kemp, Martin.“The Mark of Truth”.威廉·亨特——既是皇家美术学院的教授,也是医学老师——坚定地拥护通过细致的观察和描绘取得真实效果的做法。在他于1774年出版的与实物等大的《人体妊娠子宫图谱》中(图1),威廉·亨特从头至尾都在强调他所呈现的是特定标本的图像,而不是由数个解剖标本合成的图像,即使有时这种方式可能与期待去展示的内容相悖。他强调了他的插图师在胎儿头部湿润闪亮的膜上画出了解剖室八扇玻璃窗的倒影(图19)——因为这个窗户的确在那里。这是“如实画法”的一个极端例子。

图19 Fetus and Membranes, drawn by Jan van Rymsdyk, from William Hunter, Anatomia uteri humani gravidi (The Anatomy of the Human Gravid Uterus), 1774

我们在德国和意大利均找到了注重细节描绘的风格,它们仅仅是国别不一样,但都没有如亨特这样强迫性地坚持一种奇特想法,即坚持描绘被置于独特环境中的独特标本。霍弗[Hopffer]1775年为柏林解剖学家沃尔特[J. G. Walter]的《解剖观察》[Observationes anatomicae] 所做的插图,以及保罗·马斯卡尼在1787年出版于锡耶纳的关于淋巴系统的专著,都是具有恢弘视觉效果的国际风格的例子,它们都包含大量关于人体脉管结构的细节丰富的图像,这些图片画得很明亮,配以勾勒了轮廓的图形和字母,观看这些图像所需要的高度耐心可能超过了所有人的极限——这群人中最重要的是读者。48Walter, Johann Gottlieb. Observationes anatomicae. G.A. Lange, 1775; Mascagni,Paolo. Vasorum lymphaticorum corporis humani. Pazzini Carli, 1787.

我在这里要表达的,不是说每个微小的观察细节都会直接生效,而是说,一位小心谨慎的经验主义式的调查者总是处在一种强制性的伦理之下,这种伦理要求他不能放过眼皮底下的任何细节。相应的,插图技术必须能够起到将解剖学家冷酷的、审查细节的观察习惯转化成为图形的作用。18世纪晚期,制作标本的技术不断得到改进,模型的制作也是如此,尤其是那些乱真效果如此惊人的蜡制模型,与此同时,雕版师们也设计出了不可思议的制作工艺。49Riva, A. et al. “The evolution of anatomical illustration and wax modelling in Italy from the 16th to early 19th centuries.” J Anat, vol.216, 2010, pp. 209-222; Ballestriero, R. “Anatomical models and wax Venuses: art masterpieces or scientific craft works?” J Anat,vol. 216, 2010, pp. 223-234; Mazzotti, G. et al. “The diagnosis of the death of Venerina.” J Anat, vol. 216, 2010, pp. 271-274.

如实描绘的极端需求自然会致使解剖学家觉得自己应该展示同实物等大的图像。比如以亨特伟大的产科图谱,或者马斯卡尼的《淋巴管》[Vasorum lymphaticum]为例,这些书籍倍显特殊,它们太大部头了,太昂贵了,所以不能用做手册,甚至在众多示范性的场合亦不能用来做辅助教学的工具。

《解剖大全》是马斯卡尼没能全部出完的书籍,该书在不实用的程度上,也达到了相当高度(图2),这本书中的图像最终同阿尔比努斯式的综合效果更为相似,而并不类同于亨特般的经验主义。50Mascagni, Paolo. Anatomia universa, 9 vols. Nicolo Capurro, 1823-1832。亦可见缩减的、更实用的版本Anatomia per uso degli studiosi di scultura et pittura. Giovanni Marenigh,1816; Anatomia universale del professore Paulo Mascagni. Batelli e figli, 1833.显然,为了确保能够创造出终结其他所有解剖学的书籍,为了寻求世界范围内的名望,马斯卡尼雇用了安东尼奥·塞兰托尼[Antonio Serantoni]——他是一位“绘图员、雕版师,并且也是蜡模师”——以大开本制作富丽堂皇的成套图片,每三张组成一个完整的人物形象,这些图片上色精细,可组装成一系列演示图形,每一个均高过六英尺(贝尔证实过这一点)。同骨骼的图像和其他单独的器官的图像一起,每个由三 “层”组成的解剖插图都展示了人体结构的正反面。就像塞兰托尼证实的那样,这本书的目的是向观者提供一种“关于人体机器组成部分的深刻洞见”。51Mascagni, Paolo. Anatomia universale del professore Paulo Mascagni. Batelli e figli,1833, preface.

与亨特不同,马斯卡尼的目的是以欧陆新古典主义的方式,去展示一个比例完美的原型,而非一个有着缺点的确切个体。只有在一种特殊的赞助人与市场的环境中,才能实现一个如此明显的英勇抱负。马斯卡尼的印刷品,就像亨特的《人体妊娠子宫图谱》,公开以最高调的方式炫耀作者的赞助人。正如斯梅利[Smellie]所证实的,分别由英国和大陆的解剖学家制作的大开本作品需要“极大的细心和巨大的花费”,并且在英国主要是以定制的方式销售的。52Smellie, William. A Treatise on the Theory and Practice of Midwifery,此书末尾处关于图像的广告。斯梅利为莱姆斯戴克的26幅图像做了广告,“插图……与解剖人体等大”,这些图片将卖给“爱尔兰、法国与荷兰”,并且将同英语或拉丁语本一起出版,预定价格是两基尼,一个基尼在预定时付,收到图书时付另一个基尼。这样的价格绝对不低,其预算也超出了收入,即便亨特这些图片随后的再版无疑拥有了更加广泛的读者。马斯卡尼的伟大事业在某一阶段,获得了来自拿破仑的热情资助,对于拿破仑来说,马斯卡尼的“全球”抱负和终结科学的英雄气概显然具有着吸引力。

贝尔、格雷和外科解剖学

上述便是约翰·贝尔于1800年前后在爱丁堡就解剖学插图的宏大世界做出的怀疑性的评述。因为贝尔是在官方医学机构之外教学,所以他对平易直白的绘图风格的信奉很容易让人理解。当我们观看他的插图时,我们发现了他自己独特的展示方式,他以这种方式向观众展示了直率的再现。他当然没有尝试着让那些人物形象如同活人一般动起来,他的绘图风格显然具有一种明确的自然主义——这种自然主义,与他当时的爱丁堡同乡亚历山大·内史密斯 [Alexander Nasmyth]画树的方式不无相似——除了手工呈现的效果,他从不曾假装它们像任何其他东西。53关于内史密斯的图绘风格,见Kemp,Martin. “Alexander Nasmyth and the style of graphic eloquence.” Connoisseur. vol. 173,1970, pp. 93-100。值得注意的是,他公然标记出他就像画“素描”一样蚀刻“心脏后部的样子”(图20)。

图20 Sketch Representing the Backpart of the Heart, from John Bell, The Anatomy of the Human Body, 1794–1804

在描述解剖标本的语言上,他也渴求一种相当程度的直白,即便这种努力不总是成功的。在展示面部肌肉时(他的弟弟后来写出关于面部肌肉的极佳著作(图21),贝尔确信我们看见了:

图 21 Dissection of the Muscles of the Face,from John Bell, Engravings Explaining the Anatomy of the Human Body, 1797

嘴巴张开,嘴唇松弛干瘪;嘴角歪垂向一边,脸颊凹陷;眼睛也闭着,陷入了眼窝中——面容扭曲,个体特征和美丽的外表消失了——但是那些肌肉仍然保留了足够的特征来显示它们分别是什么,大量有趣的表情和形态主要靠着这些肌肉才得以形成。54Bell, John, p. 83.

故意放弃风格,反倒产生了一种可辨识的风格。一个男性的解剖标本被置于一间屋子中,屋中有足够多的微妙线索显示它是那时爱丁堡的一个室内空间,这样的视觉设定,让它如同贝尔在同亚历山大·门罗二世争论时写的文字一样富有论战的意味,门罗二世是当时大学中的正式教师。另一幅插图利用了富有戏剧性的直率来强调真实的外貌(图22)。他意在提供一种既让人印象深刻,又对上进的外科医生具有独特目的的插图,这些外科医生们正在解剖室中学习自己的技能。

图22 Dissection of the Genital Region with the Abdomen, Thorax and Diaphragm, from John Bell, Engravings Explaining the Anatomy of the Human Body, 1797

虽然没有即刻就显现出来,但接下来的解剖学插图更多地与贝尔所研究的直白风格相关,而非与亨特所呈现出来的伟大的自然主义,或马斯卡尼经典的宏伟风格相关。这并不是说就没有人继续制作大尺寸的示范性图像了。作为一种新的媒材,石版画带来了制作插图的便捷性,它促成了一种外表更加柔滑的自然主义风格,因此这种制作方式很快就被法国、德国和英国急切的、雄心勃勃的解剖学家们采用了。55关于法国、德国的例子,见Roberts, K.and J. Tomlinson. The Fabric of the Body. European Traditions of Anatomical Illustration.Clarendon Press. 1992, pp. 534-558。在英国,让人印象最深刻的大开本书籍是由爱尔兰的外科医生理查德·奎因[Richard Quain]和约瑟夫·麦克利斯[ Joseph Maclise]制作的,他们于1841至1844年创作了一部两卷本的大开本《动脉解剖》[Anatomy of the Arteries]。56Quain, Richard. The Anatomy of the Arteries of the Human Body, 2 vols. Taylor and Walton, 1841-1844.约瑟夫是画家丹尼尔·麦克利斯[Daniel Maclise]的弟弟,丹尼尔的生涯备受尊敬,曾为伦敦的国会大厦绘制壁画。57Ormond, Richard. Daniel Maclise 1806—1870, exhibition catalogue. National Portrait Gallery and National Gallery of Ireland, 1972.约瑟夫本人为奎因所作的插图展示了画人物的天资,不输专业艺术家。奎因机敏地知晓麦克利斯的绘画“在精神和效果上”一点儿都不贫乏。当约瑟夫在1851年独立出版了《外科解剖学》[Surgical Anatomy]时,他宣称,“一幅画就是一个能证实自身的形式命题。它就像一个被框架结构包绕的公理,这个框架结构具有不言而喻的真理”。58Maclise, Joseph. Surgical Anatomy.John Churchill, 1851.丹尼尔·麦克利斯在其绘画中公开诉求自然中同样的公理般的真实,他所采纳的是由同一时期的拉斐尔前派画家们所提倡的极端方式。59Weston, Nancy. Daniel Maclise: an Irish Artist in Victorian London. Four Courts Press,2001.大开本和视觉效果恢弘的插图可能会让人们在赞助人和读者方面将奎因的图集与亨特的图集联系起来,但是奎因现在很可能在专业的大学医学院中发现更多潜在的市场。例如,圣安德鲁斯大学[The University of St Andrews] 仍旧保有大量奎因的解剖学著作,其中既有装订在一起的,也有散页的,它们磨损的状态也证实了多年以来仍被频繁使用的实情。

大学中医学教学的体制化在不断增强,严格规范的课程也已确立——包括乏味的“命名身体部位”——这些情况解释了去风格化最终的成功。正是在这种背景下,一部被教学体制奉为经典的著作诞生了,比如不断被教授们修订出版的《格氏解剖学》就是如此,这些教授们努力将火炬从一代人传到下一代人手中。亨利·格雷的《解剖学》[Anatomy.Descriptive and Surgical],包含由卡特[H. V. (Vandyke) Carter]绘制的363幅插图,卡特后来成为圣乔治医院的解剖学讲师[Demonstrator],这个1858年的版本首次出现时体量极大,但却是装帧简单的四卷本,配着朴素的棕褐色布面封面。60Gray, Henry. Anatomy: Descriptive and Surgical. Parker and Son, 1858.正如格雷和后续编辑们所强调的,本书仅限于实用目的,避免沾染任何哲学解剖学,而是坚持引入将会对进取的外科医生和临床医师有用的词汇与视觉描绘。文字的语气冷静平实,甚至到了毫无个性的程度,木刻图像使用简洁扼要的线条来实现一种稳定的表达效果,这是一种并不起眼的描绘方式,整本书中的图绘程式都极少有变化(图23)。

图23 The Superficial Lymphatics and Glands of the Head, Face and Neck, drawn by Henry Vandyke Carter, from Henry Gray, Anatomy:Descriptive and Surgical, 1858

书中对于淋巴系统的描绘参考了马斯卡尼的插图,这个事实仅仅突出了格雷与前辈之间在风格上的差异。书中避免任何对全身进行描绘的诱惑——甚至都没有描绘出一具完整的人体骨骼——他对于描绘身体细微结构的插图做出了功能性的设定,页面内的文字也与图像一起,拒绝给读者留下“附庸风雅的”绘本的印象。书中的图像几乎没有对光影做出描绘,作者丝毫没有将人物形象摆成优雅姿势的尝试,也没有描绘能诱发联想的背景。

书中极为简洁的前言之后紧接着目录以及插图列表,正文以对于解剖学的分支做出的11行的定义开始。然后读者便in medias res[开门见山] ,作者立刻开始详细描述骨骼。在无休止地讲述了不同系统的结构之后,格雷的文字突然以对于直肠膀胱筋膜的描述而结束。长达30页的索引提供了唯一总结。整本书以理智和视觉上的双重克制展现了一种勇敢地对学科做出规训的努力。它明显的功能主义明确去除了19世纪中期讲授科学的一贯面貌。因此,它拥有自己独特的风格。

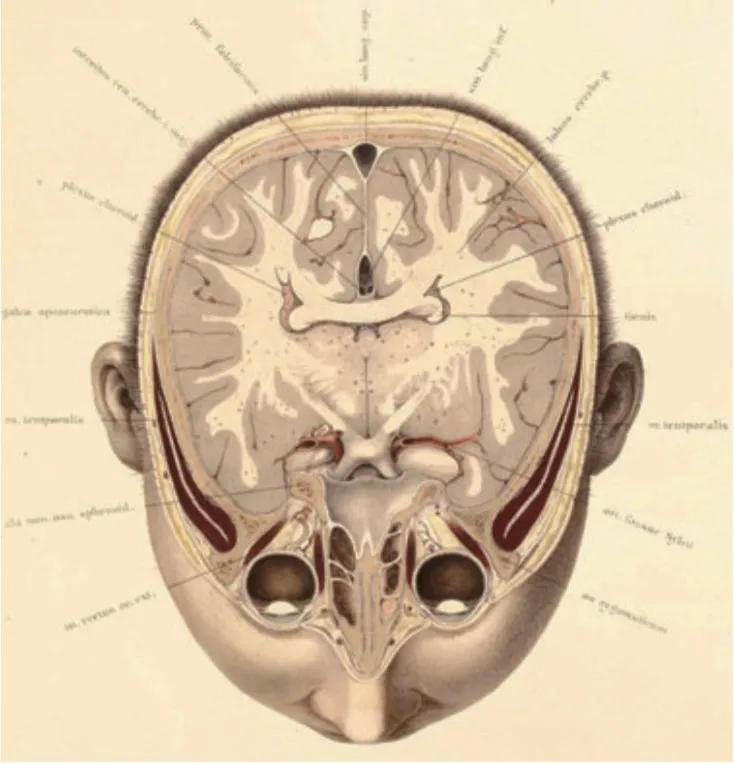

在很多方面,卡特为格氏解剖学所做的木刻版画有意采用了极为平淡的方式,刻意将其仅限于视觉表达中,主要在总体上对解剖学做出了描绘,作为执行和观看解剖的指南,这是学习外科的准备工作。作为本书的一个特点,格雷和卡特仅仅使用到了有限的、初步的断层解剖[Sectional anatomy],断层解剖可能是19世纪解剖学插图发展史上最为惊人的发明。虽然早在文艺复兴时期就有人尝试过断层解剖,但到19世纪早期,德里默尔 [de Riemer]发展出了一种方法来横切冰冻的躯体,在由这种方法制作的标本中,器官得以保持在原位(图24)。61Eycleshymer, A. and D. Schoemaker,A Cross-Section Anatomy. Appleton-Century-Crofts, 1923, pp. ix-xiii.从现在的角度来看,布劳内[Braune]将一张透明的纸铺在一层覆在切块标本的薄冰上,以此描摹切块标本,这种技术尤富趣味。他对此解释道,“当绘画关系着如人体的复杂机制时,每一条线都必须以极大的谨慎来如实刻画”。62Eycleshymer, A. and D. Schoemaker,第10页所引用的布劳内的话语。布劳内的这本书出版于1867年和1872年,随后又出现了一系列的再版和译本,他的断层解剖在视觉上高度复杂,带有科学上的客观面貌,这是它所具有的明显吸引力——即使依据这些断层重建一幅器官的完整图像还需要大量工作。

图24 Horizontal Cross-Section of the Head, drawn by C. Schmiedel,from Wilhelm Braune, Topographisch-anatomischer Atlas nach durchschnitten an gefrornen Cadavern, 1872. Courtesy of the US National Library of Medicine

第22版格氏解剖学于1923年出版,这一个版本在达拉谟的豪登[R. Howden of Durham]漫长的编辑过程中,其体量增长到了1378页,含1265张插图,其中不同程度的彩绘插图有587幅。63Gray, Henry. Gray’s Anatomy. 22nd edition. Edit. R. Howden, Longman, 1923。关于制作和编辑格雷此书的完整描述见Richardson, Ruth. The Making of Mr. Gray’s Anatomy.Oxford University Press, 2008。一张带有“签名”的照片和对格雷的简短介绍证明了这本书保有着自其创始以来的谱系。这一次,从第162页才开始对骨骼解剖的描述,并第一次讲到了组织学和胚胎学涉及到的内容。不断修订的文字、重新绘制和补充的绘图,使的这部著作在经年累月中越积越厚,这意味着已经很难看见格雷原著的面貌了,1938年出版的第27版,由约翰斯顿[Johnston]和威利斯[Whillis]负责,此卷书富含着不断变换的插图传统与制图技术,这种方式使格雷自己曾经不懈坚持的图绘一致性[illustrative coherence]黯然失色。这个版本中首次出现了X光片图像,约翰斯顿对此解释道“虽然X光片已不再称得上创新,但必须记住,X光片的图像在过去对于临床前期的学生来说经常是让人迷惑不解的,并不能提供有用的信息”。64Gray, Henry. Anatomy: Descriptive and Surgical. 27th edition. Edit. T. B. Johnston and J. Whillis. Longman, 1938.另一种新的插图基于麦克斯韦[A. K. Maxwell]绘制的“美丽绘画”。麦克斯韦谨慎描绘的一张关于大腿部位的彩图便是此类典型,这幅画基于奎因的解剖学著作第11版,出现在格雷此书中一幅关于隐静脉开口的插图之后的第三页,这幅关于隐静脉开口的插图是格雷为数不多得以保留下来的原始图像,这幅图像在1858年版本的一处总结中承担着完全不同的功能,如今,它的功能被标红的动脉和标蓝的静脉加强了。这两幅插图依赖于描绘手段与所见对象之间截然不同的关系,很难对相互冲突的细节做出连贯的理解。格雷的名著在绘图风格上已经变得杂乱无章,不亚于一场视觉灾难。

历届编者都利用了一切最新的检查技术和再现手段。在现代教学和作为参考资料的背景下,人们重新考虑了格雷此书的功能。2008 年出版的150 周年纪念版由苏珊·斯坦德林编辑,65Gray, Henry. Gray’s Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice. 40th edition. Edit. Susan Standring, Elsevier, 2008.副标题为“临床实践的解剖基础”[The Anatomical Basis of Clinical Practice],是一本厚达 1551 页的巨著,主要面向研究生读者。除了具有持久权威的令人放心的品牌名称,以及这本书为了教学功能而做出的系统调整之外,格雷其余的原始内容都已经没有了。格雷自身没有组织学、胚胎学和神经解剖学的学习背景,而这些内容如今几乎占据了新版前400 页的内容。他在书中也没有涵盖任何关于生理学、功能或病理学的描述,这些描述现在显得很重要。就格雷对“描述性”[descriptive] 这个术语的理解而言,现在几乎没有纯粹的“描述性”了,而且他在文字中没有任何针对外科医生的描述。许多新的、高科技的插图形式都是基于甚至说明机械功能和生理学的,而不是仅限于观察到的形态学特征。其中的巨大变化,尤其是从系统解剖学到局部解剖学的改变,反映了教学系统的巨大改革,这就是为处于不同水平的医学生提供最适宜、最佳的呈现知识的方式。伴随着新内容而来的是新时代所需的新风格——一种需要在视觉上采纳最新技术的风格。

结 论

我认为可以这样说,在格雷以前的时代,每一位解剖学家都致力于制作肖像画家所说的“栩栩如生的肖似”[speaking likeness]。正如我们所看到的,为判断这种相似性的本质,其关键问题总是涉及谁通过什么媒介和在什么背景下用什么语言表达。对于主人公们所成功建立的这种交流的动机(明确的和隐含的),我会极力抵制对之所进行的简单概括。对于在不同时代、不同地点忙于不同项目的解剖学家和插画家而言,他们在制作和理解插图时所涉及的感知与再现的过程,受到理智、视觉、经济、机构和政治因素的多种不同组合的极大影响。然而,对于解剖学图像的特定阶段,有明显的不同风格,无论这些阶段是否以大的共同术语为特征,例如人文主义和现代,或者是以精确的对地点和日期的标明为特征。通过风格来分析解剖学插图的优点之一是,它作为一个概念所具有的弹性不会迫使历史学家对科学图像里的“中心议题”形成僵化的先入之见——无论这是由社会态度、宗教或政治信念、赞助、制度结构、科学观念、哲学立场或其他任何东西定义的。相反,风格允许我们在最大和最小尺度上进行丰富的分类,无论是“去风格”的粗略概括还是比德洛解剖室中刻画精微的苍蝇。