调色板与组色 伦勃朗的技法

[荷]恩斯特·范德韦特林

“他站在那里,一切都在画布上了,但接着摇了摇头。”1Israëls, Jozef. “Rembrandt.” De Gids, 3,1906, pp. 1-13, esp. 7.1906年,荷兰19世纪下半叶最负盛名的艺术家约瑟夫·伊斯雷尔斯[Jozef Israëls,图1]这样来描述伦勃朗画《夜巡》[The Night Watch,图2]时的情况。为什么伦勃朗摇了摇头,你随后就会明白。伦勃朗接下来做的事情,便是本章的主题。

图1 约瑟夫·伊斯雷尔斯(1824-1911)在他的画架前(上)

图2 Rembrandt. The Night Watch. 1642.Oil on canvas. 379.5 cm × 453.5 cm.Amsterdam, Rijksmuseum(左)

和其他任何描述伦勃朗的历史小说都不同,约瑟夫·伊斯雷尔斯描述得仿佛他曾在现场一样。当时的人视约瑟夫·伊斯雷尔斯为伦勃朗的化身。1893年,画家、艺术批评家扬·万斯[Jan Veth]写道:“伦勃朗的伟大悲情似乎在约瑟夫·伊斯雷尔斯身上复现。”2参见海牙荷兰艺术史研究院[Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie]收藏的伊斯雷尔斯档案。1895年,荷兰插画家约翰·布拉肯西科[Johan Braakensiek]甚至把伦勃朗和约瑟夫·伊斯雷尔斯画入了同一个画面,在画中伦勃朗正要给七十岁的约瑟夫·伊斯雷尔斯戴上桂冠,接着便要握手3图3是布拉肯西科印制的石版画,发表于Bijvoegsel van de Amsterdammer. Weekblad voor Nederland of January 27, 1895。(图3)。

图3 约翰·布拉肯西科印制的石版画,1895年,附有一句话:在约瑟夫·伊斯雷尔斯生日之际,伦勃朗说道:“我代表荷兰艺术向你致敬。”

但是,伦勃朗为什么站在《夜巡》前摇了摇头呢?据约瑟夫·伊斯雷尔斯说:“在他看来,这两个人(班宁·柯克和罗莱伯格)还没有走到前景上来。”接下来,我们可以通过约瑟夫·伊斯雷尔斯的眼睛,看到工作中的伦勃朗:

然后,他再次拿起了大调色板,把他那厚厚的画笔饱蘸颜料,在前面的两个人身上重重地画上几笔;这里暗一点,那里亮一点。为了让需要突显的元素有着更有力的厚涂,他就这样试着画着,看到不错的部分,便保留下来。4Israëls, p. 7.

这段对伦勃朗作画的描述,唤起了一个非常令人信服的场面。但那是约瑟夫·伊斯雷尔斯作画的场面,不是伦勃朗的!

在伦勃朗审视了整个画面,注意到不好的部分后,为什么伦勃朗并非是“把他那厚厚的画笔饱蘸‘大调色板上的’颜料”,抬起画笔继续在他的画上作画呢?毕竟,我们很难想象画家还能用其他的方式作画。伊斯雷尔斯在描述这个令人信服的场面时相当离谱,因为伦勃朗没有大调色板。他只有小调色板,还远不止一块(图4)。他的调色板也不全都放在手边,以方便他随时在画面任何部分“重重地画上几笔”,除非必要的时候。初看,这似乎只是一件琐事,但却有着很大的影响,这会让有些人(至少发生在我身上)用新的视角看待伦勃朗和17世纪其他画家的作品。

图4 Rembrandt. Artist in His Studio. c. 1628. Oil on panel. 24.8 cm × 31.7 cm.The Museum of Fine Arts, Boston

众所周知,我们除了透过19世纪的滤镜,几乎难以了解17世纪的荷兰艺术。但事实一次又一次地证明,把我们从时代错误,主要是19世纪的时代错误中解放出来,纠正我们对艺术的想象,是多么困难。

恰恰正是在与绘画方法相关的风格术语上,我们几乎难以避免透过19世纪的滤镜来评判17世纪的艺术,而受到17世纪荷兰绘画影响的19世纪艺术家(不仅是荷兰艺术家)更会如此。约瑟夫·伊斯雷尔斯这类画家正是这样的。在上文引用的那篇文章中,他告诉我们,作为一名画家,他的成就取决于他对伦勃朗的发掘:“他是一位大师,高于其他所有画家。”但是,伊斯雷尔斯和他同时代的海牙画派、荷兰印象派的年轻画家们不仅仅只是伦勃朗的追随者。他们追求的绘画有自己的动势,这种动势基于对色调的微妙调节和一种流动的、甚至粗犷的颜料处理方式。扬·万斯在上文提到的文章中正确地写道,即使全都类同,约瑟夫·伊斯雷尔斯也不可能完全用伦勃朗的方式来作画。5参见扬·万斯对伊斯雷尔斯的研究,出处同注2。

初看之下,伦勃朗似乎和两个世纪之后的约瑟夫·伊斯雷尔斯有着相同的绘画目标。我主要指,伦勃朗赋予其油画和蚀刻版画作品以一种强烈的画面统一感,这种统一感基于对强烈的光线效果和色调的微妙处理。但是,只要想象着把约瑟夫·伊斯雷尔斯的作品与伦勃朗的作品摆放到一起,如伦勃朗晚期的作品《犹太新娘》[The Jewish Bride,图5]和约瑟夫·伊斯雷尔斯的《犹太婚礼》[Jewish Wedding,图6],就会诧异他们在共同追求作品色调结构的统一感时,有很大的不同。夸张一点说,约瑟夫·伊斯雷尔斯获得的统一感在一定程度上“浑浊不清”,几乎到处都可以看到所有的颜色。苏格兰画家乔治·里德爵士[Sir George Reid]在1871年接受过伊斯雷尔斯的指导,他在一封家信中写道:“……我生平从来没有见过呈现得这么浑浊不清的画面,伊斯雷尔斯是画面模糊之王。”6Morrison, J. “Sir George Reid in Holland:His work with G. A. Mollinger and Josef Israels.”Jong Holland, vol. 4, 1991, p. 24.相反,你一定惊奇于伦勃朗的作品在绘画结构,尤其是局部颜色方面的清晰程度,就这方面而言,他的风格似乎更接近拉斐尔(图7),而不是约瑟夫·伊斯雷尔斯。我认为,这很大程度上可以追踪为技法问题:尤其是组色的使用。

图5 Rembrandt. The Jewish Bride.c. 1665-c. 1669. Oil on canvas.121.5 cm × 166.5 cm.Amsterdam, Rijksmuseum

图6 Israëls, Jozef. Jewish Wedding. 1903.Oil on canvas. 137 cm × 148 cm.Amsterdam, Rijksmuseum(左)

图7 Rahael.The Madonna and Child with the Infant Baptist.c. 1510-1511. Oil on panel.38.9 cm × 32.9 cm.National Gallery, London(右)

风格和技法之间存在关联,不仅仅是在绘画艺术上,这一观点一点也不新鲜。在艺术风格的变化被视为技术发展的时代,人们认为旧的风格特征是技术障碍造成的。19世纪到20世纪早期,人们认为每种风格都有其合理性,每个风格时期都有巨作诞生,当这一观点出现时,风格和技术局限的联系不再那么明显。最终形成了一种艺术史理论,这个理论在李格尔的艺术意志中达到顶峰。阿洛伊斯·李格尔[Alois Riegl, 1858-1905]认为风格是内在力量的表现,不受材料和技术等因素的限制性影响。7Riegl, Alois. Stilfragen, Berlin 1893. pp.V-XIX.就此而言,阿洛伊斯的观点完全不同于之前的理论家。戈特弗里德·桑佩尔[Gottfried Semper,1814-1879]和维欧勒-勒杜克[Viollet-le-Duc, 1814-1879]坚信风格和技术之间有着本质的联系。阿洛伊斯并没有完全忽略技术的影响。8Semper, Gottfried. Der Stil den technischen und tektonischen Künsten,Frankfurt a.M. 1860/63. Viollet-le-Duc.Entretiens sur l’architecture, A. Morel et cie,1863-1872.然而,他相信,艺术意志会克服技术的局限。桑佩尔认为技术的局限性在创作过程中发挥了积极的作用,但在李格尔看来,技术的局限性仅仅是艺术意志总量(内在力量形成的全部结果)的“摩擦系数”。9Riegl, Alois. Die spätrömische Kunstindustrie nach den Funden in Osterreich-Ungam. edn. used Vienna 1927,p. 9. See also Riegl, Alois. “Naturwerk und Kunstwerk I.” Allgemeine Zeitung, Munich,Beilage 13, 1901, edn. used Gesammelte Aufsätze, Augsburg/Vienna 1928, pp. 51-64,esp. 51-53.伦勃朗的风格在多大程度上受技法的影响,尤其是他使用的组色,本文将展开研究。

精心准备的组色

众所周知,关于油画史的文献之中最吸引人且最完整的,当属扬·巴普蒂斯特·克莱尔特[Jan Baptist Collaert, 1566-1628]根据约翰内斯·斯特拉达努斯[Johannes Stradanus, 1523-1605]的素描镌刻的版画,后者是佛兰德斯艺术家,定居在意大利。这幅版画作于1580年左右,出自为致敬古典时期不为人知的发明而创作的组画《新发明》[Nova Reperta]。这组版画出版于安特卫普(图8)。10Bernsmeier, Uta. Die Nova Reperta des Jan van der Strat. Ein Beitrag zur Problemgeschichte der Entdeckungen und Erfindungen im 16. Jahrhundert, (dissertation)Hamburg 1986, pp. 13-15.

图8 Jan Baptist Collaert(1566-1628), after Johannes Stradanus. Color Olivi. c. 1590.Engraving. Part of the series Nova Reperta

这幅画描绘了一个理想化的画家画室,细节丰富,大师在画一幅历史画,一名助手在专注地画一幅肖像,另外两名助手在研磨和准备颜料。

画中丰富的细节为我们提供了宝贵的信息,如16世纪的画家画室常规。前景中有三个男学徒,最小的一个在练习素描基础(图9)。左边一位高阶的学徒在画石膏胸像。

图9 图8局部(左)

就我们当下的目的而言,站在大师身旁穿着工作服的男孩特别有意思(图10)。他把颜料从贝壳中取出,放置在调色板上,其中大概就有研磨台旁的助手准备的颜料,他还拿着一个与大师手中相似的调色板。随后你就会知道,大师手中调色板上的四种颜料不是随便放置的。就像画中其他细节一样,这是对16世纪画室常规的真实再现。前景中的学徒手上的调色板上,也只有有限的几种颜料,像大师手中的调色板一样,颜料铺满了整个板面。最初,我们认为这位助手在准备自己的调色板,这样他就可以作画了,他一定比其他两位学徒高阶一些。但图中的解说并不支持这种假设。图中也没有第三个架着画板的画架。所以,这个男孩在做什么?

图10 图8局部(右)

我们基本没有发现关于画家画室日常活动的书面记载。偶尔可以从文献中拾得一些关于画室常规的线索,但我们不得不承认,这些线索非常缺乏时间和地点。在这种情况下,17世纪晚期意大利的一篇文章,反倒可用来说明一百年前在安特卫普出版的克莱尔特的图画所描绘的活动。在解答17世纪伦勃朗这类荷兰画家的画室常规时,我认为这些资料都十分重要。当然,只有这种现象被广泛研究,显示出一定的持续性时,才可以这样使用现有资料。在16、17世纪,画家大量的流动为传播绘画技术和步骤提供了很多机会。许多年轻画家在欧洲游历,在不同大师的作坊工作或长或短的时间,在国际修复界仍存在类似情况。这种流动性保证了知识和经验的快速循环,使得知识和技术实践有着高度的国际统一性。如我们随后所见,画室的某些常规,如调色板的形状,因为画室的创新,将在整个欧洲发生变化。

其他方面,例如这里谈论的现象,也将证实有很长的持续性。考虑到这一点,在阅读沃尔帕托手稿中的片段后,你可能会谨慎地推测出,在克莱尔特的画室场景中,穿着工作服的小学徒在干什么。下面将引用乔凡尼·巴蒂斯塔·沃尔帕托[Giovanni Battista Volpato,生于1633年]在1680年左右以对话形式所写的文章。这是一位大学徒弗[F.]和小学徒西尔维奥[Silvio]之间的对话:

西尔维奥:“告诉我,如果你愿意,你是否准备大师的调色板?”

弗:“当然……,取决于他告诉我要画什么,这样我才知道要在调色板上放什么颜色。”11Volpato, Giovanni Battista. “Modo da tener nel dipingere.” Mrs. Mary P. Merrifield ed., Original Treatises on the Arts of Painting,Dover Publications, 1967 (first edition 1849),pp. 726-755, esp. 746-748.

那张画和这篇文章一起为我们提供的线索,从未在有关绘画技法的文献中得到探索过。这些线索暗示着往昔画家使用的调色板,只放上一组专为“画家所要画的内容”而选取的颜色,换句话说,是为作品的局部画面准备的颜色。这暗示着这样的调色板并不包括所有的颜料,只包括用来画作品某个局部的必备颜料。

对这一情形的理解有着深远的影响,你一定把17世纪前后的作品看成是相互关联的画面组成的合成图像,类似于“giornate”,即在湿壁画上相继完成的“每天的部分”,尽管在油画的情况中,一天之内能完成很多部分。穿工作服的学徒旁的桌子上,有一块干净的调色板,明显是准备用来放置颜料的。第二章已经说明了,17世纪的作画方式,完全不同于约瑟夫·伊斯雷尔斯所用的那种整体的作画方式,伊斯雷尔斯使用的调色板有整套颜料,附带一个进一步调和色调的混合区域,上面覆盖着混合的颜料色块(图11)。初看之下,上文所写的早期艺术家用“giornate”的方式作画,似乎太夸张了。毕竟,我们知道17世纪大部分画家,当然包括伦勃朗,实际上主要通过单色底画把画面的色调组织成一个整体。然而,问题是在单色画上完成作品的过程中,孤立的局部颜色会在底色构图上连接到一起。这样的作画方法是油画本身在材料、技术和经济上的特有局限性决定的,这样的限制只有在随时可用、相互兼容、工业化生产的管状颜料引进时才消失(随后被遗忘)。12目前尚不清楚颜料是何时开始保存在猪膀胱制成的袋子里的。Volpato, pp. 740-741,明确提到画家会这么做,据Gettens,Rutherford John and George Leslie Stout,Painting Materials, D. Van Nostrand Company, Inc., 1942, p. 138,金属管装材料从1840年前后开始得到广泛应用。

图11 A twentieth-century palette. Cover photograph of Kurt Wehlte, Ölmalerei(Ravensburg, 1963[1928])

调色板的发展过程

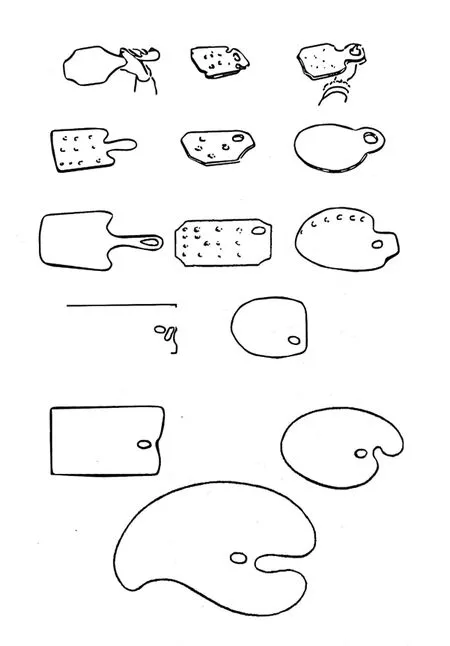

许多描绘画家作画的作品遗留了下来。早期的作品主要呈现的是圣路加为玛利亚作画的场景。这些作品一定包含一些可靠信息,关乎当时的画室常规,否则,同时代的其他观者就不能读懂此画面了。画中的调色板自然也是如此。我们随机抽样分析了大量画中描绘的调色板后发现,它们在形状和颜料的放置上表现出一致性,我们认为受过良好训练的艺术家不会画一个假调色板。13我们对1400年到1800年间约50幅描绘了调色板的作品进行了调查,得出了这一推论。该项调查结果已纳入阿姆斯特丹荷兰文化遗产研究所的历史技术资源库。

基于画室场景,一般来说,公元1400年前,画家用单独的颜料托盘作画,每个托盘放着一种备好的颜料。对调色板的最早描绘大约始于1400年(图12)。它们类似于带手柄的面包板,方便画家握住。一定有人想到在手柄上挖一个足够大的洞,让画家的左拇指可以穿过。显然,这个发明的优势可以让画家用拇指轻松就把调色板持平,这样他就可以用同一只手的其他手指拿其他工具(包括作画时拿的支腕仗)。我们看到,后来这个指洞不再出现在调色板的手柄上了,而位于调色板的平面上。

图12 A survey of the history of the palette as reproduced in J. R. Gettens and G. Stout,Painting Maerials, New York, 1966(1942), p. 302

早期的调色板很小,16世纪时略大,但直到19世纪早期,调色板仍比较小,仅30到40厘米长。在19世纪时期,它们才增大到桌面的一半,有时候制成这种形状(如图11),来符合画家的身体曲线,还进一步增大了调颜料的空间。随后你就会明白,调色板的忽然增大与本章的主题密切相关。这样的大调色板正是约瑟夫·伊斯雷尔斯在描述伦勃朗作画时提到的调色板。

画蓝袍、白马和皮肤的组色

当你研究出现在画中不计其数的调色板上的各种色调的分布时,必然会发现画家严格遵守着一套规则。这无疑是1600年后的真实情况。在这之前,调色板上的颜料放置还比较随意,但这些颜料显然仍是根据所要画的部分来放置的。尼克劳斯·曼纽尔·多伊奇[Niklaus Manuel Deutsch]在1515年描绘的《圣路加为玛利亚作画》,是15世纪到16世纪的典型作品,画中圣路加正在画玛利亚的蓝袍(图13)。画中的调色板只显示了几种颜料,有各种蓝色和棕色,还有一点白,明显是随机放在调色板上的。这些颜料恰恰是用来画蓝色袍子褶皱部分的渐变色。14See also Colyn de Coter, Lucas Painting the Madonna, Germanisches National Museum Nürnberg, 1487; unknown Flemish master, Lucas Painting the Madonna, the Grimani Brevarium fol. 781 verso, Bibliotheca Marciana, Venice.同一时期有许多作品,描绘了圣路加正在画裸体的小耶稣或玛利亚的脸,画中的调色板上有一组用来调成各种肉色的颜料:白、土黄、朱红色、深红色、各种棕色、黑色,有时还有土绿(图14)。15See also Hindrik Bornemann, Lucas Painting the Madonna, Hamburg, Jakobikerk,1499: School of Quiten Massys, Lucas Painting the Madonna, National Gallery London; Derick Baegert, Lucas Painting the Madonna, Landesmuseum Münster, 1490.To the same category of palettes belong:Jacob van Oostzanen, Self-Portrait of the Artist Working on a Portrait of his Wife,Museum of Art Toledo, c. 1530; Catharina van Hemessen, Self-Portrait, Öffentliche Kunstsammlung Basel, c. 1548.

图13 Deutsch, Niklaus Manuel.Lucas Painting the Madonna (detail).1515. Tempera on panel. 117 cm × 82 cm.Panel Bern, Kunstmuseum

图14 Workshop of Quinten Massys.Saint Luke painting the Virgin and Child (detail).Panel from a Triptych. Early sixteenth century.Oil on oak. 114.9 cm × 35.4 cm.National Gallery, London

这组蓝色颜料无疑和具有图像学意义的玛利亚的蓝袍有关,昂贵的群青色料正是用来画圣母的蓝袍,然而,似乎有更多的组色专为肉色而设,这个假设下面会进一步得到证实。肉色就像圣母的蓝袍一样,有非常重要的地位,这一点将变得明了。

公元1600年前,用来画肤色的颜料没有系统地放置在调色板上,似乎是随机放置的。例如,在早期的调色板上,白颜料的位置都不相同。勒布伦[P. Le Brun]有一份藏于布鲁塞尔的1635年手稿建议白色应放在调色板的中央。16Le Brun, pp. 770-771.很明显,这篇文章反映了一些老常规,因为这一情况大约在1600年开始改变。1600年后,描绘画室情景和自画像中的调色板,通常沿着调色板的边缘均匀地排列着颜料(图15)。

图15 Gelder, Aert de. The artist as Zeuxis, Painting an Old Woman. 1685.Oil on canvas. 141.5 cm × 167.3 cm. Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt

通常,画中描绘出来的颜色,从大拇指开始依次是,大块白色颜料,土黄、朱红色、深红色,然后是一系列越来越暗的棕色,最后是黑色。有时候,朱红色放在白色和拇指之间。这种排列与迈耶手稿中的一段文字相吻合:“可以看到,在放置颜料时,毫无例外,浅色的颜料一定总是放在上面,深色在下面。”17The Mayerne Manuscript, Berger, Ernst.ed. Quellen für Maltechnik während der Renaissance und deren Folgezeit (XVI-XVIl Jahrhundert), IV, pp. 288-289.我没有在1600年后描绘的合格调色板中发现深绿、明黄或蓝色,这一点很令人惊奇,对本章来说也很重要。这些颜色正是迈耶在手稿中所说的“强烈的色彩”。18The Mayerne Manuscript, p. 255; see also Pacheo, Francisco. Arte de la Pintura,Su Antiguedad y Grandesa, Sevilla, 1649.Veliz, Zalura. ed. and trans. Artists’ Techniques in Golden Age Spain, Cambridge University Press, 1986, p. 44.只在达维德·特尼斯[Davide Teniers]的《有猴子的画室》中描绘的调色板上发现了这些颜料。这可能是这幅画的讽刺暗示之一。19Bautier, P. “Les tableaux de singeries attribués a Teniers.” Annals de la Société Royale d'Archéologie de Bruxelles, XXXII, 1926.

在沃尔帕托手稿的对话中,大学徒告诉小学徒,只要大师告诉他要画的部分,就可以在调色板上准备颜料了,这暗示着一幅画的不同部分有着固定的配方。在同一时期,大约1698年,荷兰画家威廉·伯尔斯[Willem Beurs]写了一本关于配方的书,以便于“那些想学习高贵绘画艺术的人”进行学习。20Beurs, Wilhelmus. De Groote Waereld in’t kleen geschildert, Amsterdam, 1698.

值得注意的是,在17世纪末,越来越多的画室常规以文字的形式记录了下来。荷兰画家西蒙·埃克雷伯格[Simon Eikelenberg, 1663-1738]对这一现象的解释是:如果你想要在晚年学习这个行业,作大师的学徒是不容易的,与之前相比,这种情况显然更容易出现在他那个时代,无论如何,埃克雷伯格正是这种情况。21西蒙·埃克雷伯格原本是名画笔商人,他的笔记由Truusje goedings编辑,现存放在阿尔克–马尔市档案馆,上面有着丰富的绘画技法知识。正是对信息的需求才有了文本,这些信息通常由大师直接传授给画室的学生,例如,如何画一些特别的物体或材料,如金子:

金子,不是从矿山中得来的(换句话说就是模仿,也就是用真金子画出来的)而是在雄黄(一种橘黄色)中得到的,暗部加入烧焦的棕土,有时加入一点深红色;在高光处用“雌黄”或“铅黄色”;这样它看起来就会像真的黄金,守财奴看着它也不会有别的想法,更多担心的是颜料保存的问题(图16)。22Beurs, pp. 115-116.

图16 Rembrandt.Jeremiah Lamenting the Destruction of Jerusalem(detail). 1630. Oil on panel.58 cm × 46 cm. Amsterdam, Rijksmuseum

或者:

白马,亮面用白色、浅赭和黑色,高光处用纯白色;中间过渡色建议用浅赭,少加点白色。对于阴影部分,用浅赭和黑色再加一点白;肚子下的反光大部分用浅赭,少加点黑色和白色。马蹄有时用黑色、白色和浅赭,混合一点朱红;有时用黑色、白色和棕土。马鼻子的颜色和马蹄的一样。至于眼睛,瞳孔应该用骨炭,其余部分用棕土、黑色和白色(图17)。23Beurs, pp. 165-166.

图17 Rembrandt.David Presenting the Head of Goliath to King Saul.1627. Oil on panel. 27.5 cm × 39.5 cm.Basel, Kunstmuseum

根据伯尔斯的说法,如果画家要画马,调色板上需要的颜色显然只有铅白、土黄、朱红色、棕土和骨炭。如果画家这一天只画白马,除了上面提到的颜料外,就不用研磨和准备其他颜料了。通常,颜料只在用时才进行研磨和准备,这一事实对我们这里描绘出来的作画常规至关重要。正因为画家希望连续工作,不想有片刻不必要的耽误,发现使用干得快的颜料很有利,所以颜料含有不同程度的干燥剂,尽管有一些方法和工具来阻止颜料干得太快,如保存在水中或放入由膀胱做成的袋子里,但是颜料依然不能保存太久。24See for instance the Volpato.如果一套完整的色料,都用油研磨好以备不时之需,那么大量还未使用的颜料将不得不被丢掉。

威廉·伯尔斯以上面两段文字的形式,记录了描绘各种事物的配方。值得一提的是里面包含画肉色的配方。25Beurs, pp. 184-187.在迈耶的手稿中也发现了一系列相似的配方。他先在这篇文章中提供了一系列用来画风景和织物的配方后,以一些画人体和脸部的配方来结尾:“实际上,这是整幅画的关键所在。”26The Mayerne Manuscript, p. 289.这个观点再次出现在伯尔斯那里:

正如我们认为的那样,人类高于所有动物,所以人也是绘画艺术最重要的表现主题,而且每当画家成功表现人体上各种各样的颜色和强烈的色调,尤其是脸部,完全描绘出各类人的复杂性或他们不同的情感时,就能看到油画表现人体的最高成就。27Beurs, p. 184.

紧接着他解释道,以九种色料混合而成的十三种混合色,可以用来画不同年龄、不同种族以及不同情绪的人。28Beurs, pp. 186.伯尔斯给出的描绘人体的组色有:铅白、浅赭、schijtgeel(有机黄)、朱红、深红色、代赭石、土绿、棕土和“炭黑”(大概是用木炭研磨的一种泛蓝的黑)。16世纪到18世纪的大量作品都描绘了相似的组色。这正是法国画家皮埃尔·勒布伦在他的手稿中为画室的参观者解释的那组颜色:

他写道:在调色板上放置一组画肉色的颜料……;而且这项工作由学徒完成。29Le Brun, pp. 770-771.

在这里,我们再次见到了沃尔帕托手稿中提到的学徒弗。如果有人想问为什么画肉色的那组颜色经常被提及,答案一定可以在绘画元素的森严等级中找到。例如,在15世纪,蓝色的组色代表了具有重要图像学意义的玛利亚(她的蓝袍)的颜色,肉色的组色则代表了画家最重要的任务,即人体和脸部,就像迈耶和伯尔斯在手稿所表达的那样。

在伯尔斯的书中,用来画人体的组色,一直从第二个写到最后一个。17世纪的精神中充斥着虚空[vanitas]的观念,所以不要惊讶于伯尔斯书中最后一个配方谈论的是“死人的肤色”。30Beurs, pp. 187-190.

第四节 技法上的局限

只要把14世纪或16世纪的绘画作为材料进行深入研究,就不会诧异这些作品中的每部分都是作为独立的个体来完成的(图18)。油画作为一个整体,其累积的特性显而易见,尽管心理强制力的作用下,观者感知到的作品是一个整体、一个完整的形态。即使在巴洛克时期,艺术革命性的发展对画面统一性的追求达到前所未有的高度,但上文引用的文献暗示着,画面不同部分使用不同配方的传统并没有改变。此方法在经济上的合理性,已经解释过了。然而,最初技术上的原因是把一幅画作为一系列连续的片段来完成的更有力的动机。

图18 Van Leyden, Lucas.Triptych with the Dance around the Golden Calf(detail). c. 1530. Oil on panel.Amsterdam, Rijksmuseum

20世纪的画家,通常把颜料视为从管子里挤出的含有色彩的面糊状物质,31通过添加水合铝等填充剂或用其他色料来替代实现了颜料的均匀化加工,例如,那不勒斯黄就是被钛白和镉黄的混合物取代的。 .所以很难想象,对15至18世纪以及19世纪上半叶的艺术家而言,每种颜料都有固有的可能性和局限性。有些色料不能和油混合,有些色料只能与一种或两种其他颜料稳定地混合,有些色料只能以透明法使用,而有些只能以不透明法使用。32See for example the specifications for the various pigments in a passage about oilpaint in: Anonymous, De volmaakte Verwer,Amsterdam, 1770, appendix. In publications by Margriet van Eikema Hommes this aspect of oil-paint is viewed from different angles.Hommes, Margriet H. van Eikema. “A Proposal for the Classification of Painting Recipes.”Preprints of the 11th Triennial Meeting of the ICOM Committee for Conservation,Edinburgh 1-6 sept. 1906, London 1906, vol.I, pp. 381-387; Hommes, Margriet H. van Eikema. “The Painters’ Anticipation on Colour Changes as Discussed in 17th-early 18th Century Sources on Painting Technique.”Leids Kunsthistorisch Jaarboek, 1997.颜料的其他特性,如持久性、可加工性、干燥性等等,每种都不相同,所以调整色调和颜色时,使用固定的色料是很正常的,无论这些颜色是纯色,还是几种颜料混合的混合色。这一点就解释了为什么在如范戴克或卢卡斯·范莱顿这类画家的作品中,色彩可以如拼图般准确无误地连接起来,而且每一部分都有各自的特征,例如,透明性、表层质地和颜料图层的厚度。最易使用的颜料是土质颜料,包括土黄、土红及深棕,把它们彼此混合,或与黑、白混合后,会产生不同的色调。用这些色料的混合色所画的画面,色调变化十分微妙。每当要在需精心刻画的画面获得强烈、明亮的颜色(如红色,黄色和蓝色等等)时,显然要用固定配方,包括特殊的图层或者底层。

这里所说的叠加法是如何造成画室各种分工的,将会变得清楚。33See for instance Kloek, Wouter.“Pieter Aertsen en het probleem van het samenstellen van zijn oeuvre.” Nederlands Kunsthistorisch laarboek, vol. 40, 1989, pp.1-27, esp. 18.

第五节 伦勃朗使用有限的组色和“houding”[空间关系]概念

要从传统画室的常规跳跃到伦勃朗画室的常规,我们需要的就不仅仅是一些基于15、16世纪的画室常规和17世纪的“配方”得出的推测。然而,当我们知晓伦勃朗作画是从后往前、一部分接一部分系统地完成时,就已经暗示着他早期一定也用这种方式作画。但这个暗示不能完全证明他确实使用我们上文提过的有限组色。在现藏波士顿的《在画室里的艺术家》中,研磨石上方悬挂着两块干净的调色板,而画家拿着第三块,这一情况已指向了这个方向。我们经过科学研究后发现了重要的证据,证明他仍旧沿袭每部分使用组色的传统。1981年,纽约大都会博物馆中子自动射线项目实施的重构计划失败了,但他们的努力为本节的研究埋下了慧种。我们在仿制伦勃朗的作品时,使用了当时已知的他画室所有的步骤,但仍不成功,因为我们用了像约瑟夫·伊斯雷尔斯那样的全套颜色。我们把17世纪曾使用的大部分色料都放在调色板上,把它们在同一面进行调和,并不定时进行清洁。用自动射线对纺织品进行研究后发现,我们的方法导致画面几乎每部分都出现所有的颜色。相比之下,伦勃朗原作的自动射线照片呈现出非常“整洁”的画面(图19、图20)。34Ainsworth, Maryan W. et al., “Paintings by Van Dyck. Vermeer, and Rembrandt reconsidered through autoradiography.”Art and Autoradiography, The Metropolitan Museum of Art, 1982. pp. 9-99; see for the activities in the autoradiographic field of the Berlin Gemälde-Galerie and the Hahn-Meiter-Institut für Kernforschung in Berlin Maltechnik/Restauro I, 1987. pp. 21 ff.在伦勃朗的作品中,有些颜料只出现在某些区域,而其他区域没有。我们对伦勃朗作品的颜料样品进行研究后,再次证明有些色料只出现在特定的画面中。我们发现,混合色通常由二到四种不同的色料构成,很少发现由五种色料构成,在极少的情况中有六种,通常是人体部分,这可以理解。35I owe this information to Karin Groen,Who collected and analyzed hundreds of samples from paintings by Rembrandt collected in the context of the Rembrandt Research Proiect and the Neutron Activation Proiect mentioned in “Paintings by Van Dyck.Vermeer, and Rembrandt reconsidered through autoradiography.”为了获得巴洛克的典型的统一色调,使用这种方法意味着要有非常高超的“处理”色彩和色调的能力。因此,艺术家把“处理”的本质进行理论化,这并非偶然。正如保罗·泰勒[Paul Taylor]在关于“houding”[空间关系]的重要文章中所表达的那样,随着这个词经常出现在17世纪的文章中,它变得极其复杂。36Taylor, Paul. “The Concept of Houding in Dutch Art Theory.” Joumal of the Warburg and Courtauld Institutes, vol. 55, 1992, pp. 210-232.直到16世纪,画面的空间仍旧简单的作为前后景或campo(campo是一个意大利词,在琴尼尼和瓦萨里的著作中多次出现,含义多重,一一种底色,二一个区域的颜色,三主体人物外的背景。——译者)来组织,杰伦·施通佩尔[Jeroen Stumpel]对campo的内涵进行了别开生面的研究。37Stumpel, Jeroen. The Province of Painting, Theories of Italian Renaissance Art. J. Stumpel, 1990, pp. 131-174: see also Simiolus, vol. 19, 1989, nr. 3/4. pp. 219-243.“houding”一词所表达的那种追求更为复杂。在戈里[Goeree]的构想中,“houding”是:

图19 Rembrandt.Bellona. 1633.Oil on panel.127 cm × 97.5 cm.The Metropolitan Museum of Art(左)

图20 Neutronactivation autoradiography of Rembrandt’s Bellona(右)

……指把一幅油画或素描中的一切事物组织起来,使事物向前突显或退向后面,把前景、中景、远景中的物体,安排在合适的位置,不会显得过近、过远,不会过暗、过亮。这样,一切事物就能从邻近的、周围的事物中突显出来,不会混乱。合理地安排大小、色彩、光线和阴影后,一切事物都有一个清晰的位置;这样眼睛就可以很自然地感知到间距,远近物体间的间距好像是敞开的、空旷的,好像可以踏进去一般,因此画面上的一切事物位于合适的位置(图21—23)。38Goeree, Willem. Inleyding tot d’Algemeene Teykenkonst, Middelburg 1670(first edition 1668), pp. 128-129. Trans. Paul Taylor, see “The Concept of Houding in Dutch Art Theory.”

图21 Rembrandt. Christ in the Storm.1633. Canvas. 160 cm × 127 cm.Isabella Stewart Gardner Museum, Boston

图23 Rembrandt. Family portrait (detail).c. 1665. Oil on canvas. 126 cm × 167 cm.Herzog Anton Ulrich Museum, Braunschweig(右)

当我们想到画家为了获得一个成功的houding投入了多大的精力时,而且使用的还是上文所述的组色,就会明白他们具备的技艺水平完全不同于约瑟夫·伊斯雷尔斯及他同代画家的,晚期这些画家由于有整套颜色,所以可以一次性在整个画面上作画,还可以很自由地“把他那厚厚的画笔饱蘸颜料”,在画面的这儿或那儿作画,直到“他们觉得满意了”。在这点上看来,桑德拉特[Sandrart]的评论很重要,他认为“在这点上,聪明的伦勃朗”是一位精通“荷兰语所谓houding”的典范,他在其他方面对伦勃朗的赞美则有所保留39Sandrart, Joachim von. Teutsche Academie der Edlen Bau-, Bild- und Mahlerey-Kinste, Neurenberg 1675. Part I,Book Ill, p. 85.。

对组色这细节问题的研究,可以说明对绘画技法的研究是如何给我们通常所说的“风格”带来意想不到的启示的。伦勃朗(和同时代的人)应该克服了很多技术局限,他克服这些局限所使用的方法,证明了技术对风格的限制是有限的。伦勃朗在追求他的图像目标时显然带有很大的决心,使得这些局限用李格尔的术语来说,不过是“艺术意志”的“摩擦系数”。反过来说,了解了这些局限后,观者的眼睛会更加欣赏伦勃朗作品的色彩和色调呈现的视觉效果。