小学数学实践活动设计与劳动教育的融合探究

【摘 要】为培养新时代助力中华民族伟大复兴中国梦的高素质社会主义接班人,急需在学校教育中推进劳动教育,创造劳动特色的育人体系。小学低年级是启蒙劳动意识、养成劳动习惯、感知劳动乐趣的关键时期。研究者通过设计小学数学“时间的初步认识(二)”单元实践活动——“你能在30秒的时间里完成什么劳动?”,不仅可以促进学生数学知识的吸收,加深时间量感的认知,发展数学思维,还可以将劳动教育精神渗透到数学学习中,让学生借助数学文化,增强劳动意识,发展学生的核心素养。

【关键词】实践活动;小学数学;劳动教育;核心素养

【作者简介】金唯一,新青年数学教师工作室上海教研基地学员,主要从事小学数学教学研究。

中共中央、国务院印发的《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》强调,劳动教育是中国特色社会主义教育制度的重要内容,直接决定社会主义建设者和接班人的劳动精神面貌、劳动价值取向和劳动技能水平。当前开展的劳动教育大多在人文学科的课程中,但劳动过程的亲历有所缺失,可谓“有教育无劳动”;而劳动育人的效果在学校专门设置的劳动技能体验课程中又很难达到,可谓“有劳动没教育”。面对此现状,笔者认为关键是要对劳动教育进行目标设定,要认真理解劳动教育的国家战略部署,明确劳动教育的育人价值与育人功能,并结合本校的具体情况及学科特点设置劳动教育课程,彰显劳动教育特色[1]。笔者根据二年级学生数学思维特点及“时间的初步认识(二)”这一单元的教学目标,对小学数学实践活动与劳动教育的融合进行探究。

一、研究对象

“时间的初步认识(二)”这一单元是现行沪教版数学二年级第二学期的教学内容,本单元的教学目标是:学生能认识“时、分、秒”时间单位;能正确用“幾时几分”表示钟面上的时刻;能区别时刻和时间段;初步建立时、分、秒的量感;能够通过具体的操作活动,知道从某一起始时刻开始,经过一定的时间后是几时几分。

时间伴随着我们每个人的生活,小学数学在教材的编写上也多用生活案例呈现与时间相关的知识。教师从日常生活引入数学学习,能激发学生的求知欲望,能让学生更好地体会到时、分、秒的实际意义,并掌握有关知识[2]。因此,本单元的课程较适合培养学生的核心素养,并让学生形成劳动意识。

皮亚杰曾说,儿童心理的发展和生理的成长都是趋向平衡的活动。生理成长到达比较稳定的水平特征是完成成长过程和各种器官的成熟。同样,心理的演进也可以说是向着平衡的最后形式发展,构成成人的心理。也可以说,发展是一个从较低的平衡状态走向较高的平衡水平的过程。儿童的认识系统是比较活跃的,该认识系统在构建知识时,不是被动地对呈现于感官的各种信息进行简单的接收,而是积极选择和解释环境信息[3]。

二年级学生的生理成长到达了能够掌握一些简单劳动技能并能独立完成简单劳动的阶段。当他们的认知水平到达具体运算阶段时,在实际数学学习中,其思维主要表现为直观思维。在儿童与外界相互作用的过程中,教育要创造条件,促使儿童认知结构不断成熟和发展。因此,教育目的不在于使儿童增长多少知识,而在于使儿童的认知结构得到发展,把他们内在发展的可能性表现出来。

二、研究过程

(一)学情分析与研究准备

在之前的劳动教育中,大部分学生已经树立了正确的劳动价值观。简单的家务劳动,如垃圾分类、日常穿戴、房间的整理等基本生活技能,都是学生已掌握的劳动教育内容。

在本单元之前的“时间的初步认识(一)”学习中,93的学生能认识钟面上的时针与分针;学会看整时和半时;通过设计简单生活时刻表,建立守时、惜时的观念。也就是在小学关于“时间”的第一阶段学习中,学生已初步建立了时间观念。

但在本单元教学过程中,笔者发现学生在结合自己的生活经验,体验时间的长短方面还比较薄弱。学生在生活中对于时间的接触很多,大部分学生都知道上午第一节课是上午八时二十分开始,放学时间是下午四时三十分;对于“秒”的认知,有的学生第一反应是奥运会短跑运动员的成绩,但学生对于时间段的长短感知较为模糊,当笔者提问“1秒钟有多久?1分钟有多久?我们可以在1分钟做多少事情?”,很多学生回答不上来。时间单位比较抽象,不像长度、质量单位那样容易利用物体的一条边的长度和物体在手中的重量表现出来。并且对于时间的主观体验,每个人也会受到各种因素的影响,如同样是十分钟,在开心玩耍时,感觉时间过得飞快,稍纵即逝;在等待某人到来时,时间又显得很漫长。对于低年级学生来说,他们缺少足够的生活经验,对于时间的感知就更不准确。

在本单元所在的实践活动设计过程中,笔者选择以“你能在30秒的时间里完成什么劳动?”为实践活动主题,希望学生通过劳动的过程建立30秒的量感。在以前的实践活动中,教师一般要求学生以数学手抄报的方式呈现活动成果,而在这次实践活动中,教师则鼓励学生用视频拍摄记录自己30秒可以完成的劳动。

(二)任务布置与研究开始

在给学生布置作业时,笔者利用钉钉平台发布本次实践活动的要求,内容如下。

充满欢乐的暑假即将到来,让我们充分利用这个暑假开展有趣的数学实践活动吧!请你围绕本学期所学的“时间的初步认识(二)”,想一想“30秒的时间,你能做什么?”,以视频或手抄报的形式呈现。

笔者在钉钉平台设置了可随时提交作业的选项,方便学生暑假期间上传活动内容,并根据学生作业完成情况做好实时评价、跟进调整的准备。

(三)预先评价与研究调整

活动任务布置后一周,笔者任教的两个班级(共91名学生)就有19份视频和4份手抄报上传,笔者对这23份活动成果进行了预先评价。其中,有12名学生拍摄了在30秒的时间里完成的家务劳动的视频;有3名学生完成了家务劳动但是上传的视频时间超过30秒;有4名拍摄视频的学生和4名做手抄报的学生都是统计了30秒可以做几道口算题等内容。

通过预先评价,笔者发现文字要求“30秒的时间,你能做什么?”太过笼统,对劳动的指向性不明确。30秒能做的事情很多,简单的指令“做什么”对二年级学生要求不明确,他们很难精准地聚焦到劳动上。因此,对于处在直观思维阶段的低年级学生来说,教师的指令一定要简洁、明确,有指向性。

(四)修改方案与研究继续

第二次的任务发布结合预先评价的经验,笔者选择了文字与视频相结合的发布方式,并对文字要求部分进行了精简。以下为第二次发布的实践活动内容。

请你在暑期利用本学期所学的“时间的初步认识(二)”,用视频记录“你能在30秒的时间里完成什么劳动?”。

此外,笔者还附上一名学生用30秒拖完卫生间地板的视频。

(五)分类评价与研究统计

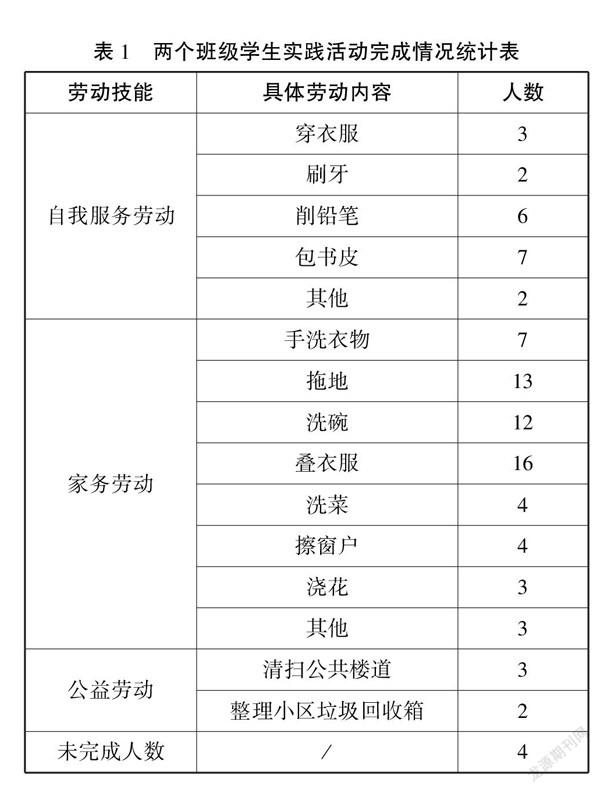

此后,在收集学生实践活动成果的过程中,笔者发现学生对实践活动兴趣高昂。两个班级总共91名学生,有87人提交劳动视频。约68.13的学生在30秒的时间内选择完成了一项家务劳动,其中叠衣服、拖地、洗碗这三样家务劳动出现的频率较高;约21.98的学生选择了自我服务劳动,其中包书皮和削铅笔的较多;约5.49的学生选择了公益劳动,如清扫公共楼道和整理小区垃圾回收箱(见表1)。

学生选择的劳动内容有很多,有些视频的拍摄因为劳动内容的原因无法突出30秒的时间限制下所完成的劳动数量,这在选择拖地、擦窗的家务劳动和公益劳动中比较明显。在选择自我服务劳动和大部分家务劳动时,学生的视频是可以直接精确地表现出30秒的时间所完成的劳动数量,如30秒可以叠2件衣服,或洗1个碗和1双筷子,或浇6盆花,或削4只铅笔,或包1本书皮等。

劳动教育是国民教育体系的重要内容,是学生成长的必要途径,具有树德、增智、强体、育美的综合育人价值。劳动教育在实施中重点是在系统的文化知识学习之外,有目的、有计划地组织学生参加日常生活、生产和服务性劳动。学生在假期参与实践,经历劳动的过程,他们的劳动品质和劳动价值观得到了正确地培养,体现了劳动教育的育人价值与育人功能。

三、研究过程分析

(一)发布精简且明确的任务要求

教学作业的发布是教学过程中比较重要的一个环节,教师在授课前要对任务发布做好计划,如课后作业的布置应针对哪些教学内容进行巩固,并布置实践活动作业。实践活动的设计可根据本地、本校学生的特点进行选择,内容要与教材相结合,使学生通过实践活动提高综合运用数学知识解决问题的能力。笔者在第一次发布任务时,由于要求过于笼统,二年级学生无法掌握活动的意图,导致反馈内容无效的较多,也无法达到活动的目标。因此,要使活动有效,教师发布任务要求时语言应明确、简练。

(二)缩小任务对应活动方式的局限性

在教学中,有的学生选择的劳动不符合限时30秒的场景。由于在本次教学活动中给的任务时长较短,大型清洁劳动具体完成的量很难被描述。因此,学生对于时间长短的感知,还与准确估测完成一件事大约所需要的时间有关。如果学生的时间估测能力到位,能够感知某些劳动是无法在30秒的时间内完成的,就可以选择更为合适的劳动内容。

(三)利用预先评价环节调整要求

在建设项目可行性研究阶段,工程师会进行安全预评价来辨识与分析活动潜在的危险,提出科学可行的对策和建议,以保证项目的顺利开展。与此类似,在研究的前期,为保证达到活动设计目标,笔者也进行了一次预先评价,通过抽样调查23份学生作业,及时发现了活动要求的问题,并立即修改活动内容,将文字与视频结合,再次发布作业任务,减少最终结果的无效反馈。

(四)通过“限时”调动学生劳动积极性

研究结果发现,有的学生在30秒第一次只能叠1件衣服,之后他们对叠衣服这一技能进行了多次训练,到开学掌握了快速叠衣服的方法后,在30秒可以叠5件衣服,他们成了家中的“叠衣担当”,也有一些学生向笔者反馈30秒可以完成多项家务劳动。劳动积极性是劳动者主动从事劳動的一种心理状态,是人们在劳动中愿意做出的努力程度。学生劳动积极性的高低,取决于他们是否具有从事劳动的内在动力以及这种动力的大小[4]。“限定时间”的设置,让学生在劳动的过程中更有趣味性,对于低年级学生来说这是劳动的内在动力,而且通过教师的鼓励,能从精神上调动学生劳动的积极性。

(五)通过实操体悟劳动合作精神

在本次教学中,学生亲自参与了体验“30秒”的数学活动,获得了直接的情感体验。在劳动的过程中,学生体会到了父母的不易,树立了正确的劳动观念。在教学中,有的学生向笔者反映无法边计时边完成劳动任务,于是他们想到了求助家长帮忙,这也让学生提高了解决问题的能力,明白合作的必要性。

四、结语

中国学生发展核心素养以培养全面发展的人为核心,分为文化基础、自主发展、社会参与三个方面,综合表现为人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新等六大素养,具体细化为国家认同等18个基本要点。在日常数学学科的教学中,教师已经在渗透并培养学生的科学精神和学会学习等素养。但35分钟的课堂教学让每名学生去亲历数学成果的产生是有困难的,教师要善于利用课外实践活动,基于问题实际情境的探究,打开实践创新这一核心素养在小学数学教学中的渗透路径,培养学生劳动意识、问题解决和技术运用的能力。但现阶段真正有效的数学实践活动还比较少,需要广大教师继续挖掘相关素材,改变过去劳动教育仅仅依靠劳动课的思维观念,结合数学学科特点真正将劳动教育融入日常数学教育的教学中。

参考文献:

[1]李红婷.劳动教育目标定位及课例分析[J].中小学课堂教学研究,2021(3):67-70.

[2]李媛.从教材出发浅谈《时、分、秒》教学[D].太原:山西大学,2020.

[3]桑标.当代儿童发展心理学[M].上海:上海教育出版社,2003.

[4]葛培杰.小学数学作业布置的方法[J].学园,2014(11):136.

(责任编辑:陆顺演)