千年拓印迎来最严监管

倪伟

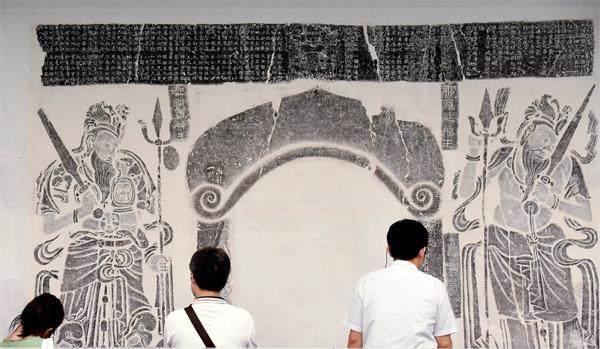

2021年7月15日,参观者在广州南越王宫博物馆“楮墨留真——河南古代石刻艺术拓片展”观展。图/中新

1910年代,鲁迅刚从浙江到北京,尚未动笔写小说和杂文。在那段失望于时局的苦闷岁月里,他将大量时间用来阅读佛经和古籍,以及购买、抄录金石拓片,借此消磨长夜。千百年前的拓片陪伴了鲁迅的寂寞时光,他每周都要去琉璃厂购买拓片,收藏多达4000余枚。

围绕拓片的交流,是当时知识阶层的公共话题之一。其实历朝历代,兼具文献和艺术价值的拓片,都是文人间的共同爱好和体面礼物。

拓片,将不易移动的碑刻复制到纸上,古人刻在石头上的文字得以流传世间。例如,颜真卿《多宝塔碑》、欧阳询《九成宫醴泉铭》、褚遂良《雁塔圣教序》等书法名作均以碑刻传世,再通过拓片广为传播。

拓印这种流传千年的技艺,如今再次迎来国家严格监管。近期,国家文物局发布了《关于加强石刻文物拓印管理的通知》。按照通知要求,博物馆将全面下架文物拓片销售,以商业为目的的文物拓印将被彻底禁止,并将盗拓碑刻石刻文物行为纳入打击防范文物犯罪专项行动。

具有文物影像复制品和一门纸墨艺术双重特质的拓片,究竟出了什么问题?

今年1月中旬,李春宇正在安徽参加国家艺术基金金石拓创新应用人才培养项目。15名从全国遴选的金石拓青年从业者组成进修班,由多位艺术专业教授和传拓专家授课。几天后,他们就看到国家文物局发布的消息,行业从严监管来了。

拓印行当,一般也称为传拓。李春宇曾在河南洛阳专业进修过传拓技艺。近几年,他参与北京市文物局牵头的长城碑刻拓印项目,在长城上架梯子,将北京境内300多块长城碑帖一一拓印,积累文献资料。他并不太担忧,因为他干的是文物局批复实施的“政府项目”,不可能被打击到。

所谓文物拓印,是指在文物本体覆盖一定的材料(通常是纸),通过摹印文物上的纹饰、文字、图案等制作拓片。人们熟知的拓印主要是在石碑上,其实青铜器、钱币乃至甲骨等,均可拓印。

在当代,拓印在官方机构和民间均有发展。在博物馆等文物保护管理机构,文物拓印是一种必备技能,拓片用作文物研究、展览陈列和档案管理等。而在民间,传拓作为多地认定的非物质文化遗产项目,有着源远流长的传承史,并形成了地域和流派特色。

此次对于传拓的严格管理,目的是遏制违法违规拓印、盗拓碑刻石刻文物。不合规的传拓确实有损坏文物的风险。事实上,无论怎样小心,传拓对文物的损害只能无限减少,无法彻底避免。如故宫博物院研究馆员郭玉海所说,作为一种以紧密接触文物进行操作为特点的影像采集方法,每一次传拓必定会对文物本身造成直观或微观的影响。

为了减少负面影响,传拓行业自觉形成了一套不成文的规范,也随着文保意识的提升不断改进着技术要求。李春宇向记者介绍了传拓的规范流程,包含上纸、上墨、揭取三个步骤。上纸:用清水润湿碑面,将纸张覆盖其上,用棕刷反复刷,使纸与碑牢牢贴实,纸嵌入字口里;上墨:用绸布包裹的扑包蘸上墨汁,轻轻拍打在纸上,直至均匀覆盖;揭取:将纸从碑面揭下,纸上便清晰地呈现出碑刻上的文字、图案,呈黑底白字。

难点在于第一步。“七分上纸,三分上墨”,如何最轻柔地将纸最牢固地贴实,最考验技术。这一步中曾经“昏招”频出:古人曾用浆糊和黏性的白芨水刷碑,不仅污染碑面,还会侵入裂缝造成病害;或者采取锤拓,用木锤垫着毡垫敲打纸面,使之嵌入字口;或者为了在纸干透掉落之前抢时间,大手大脚上浓墨,污损碑面。

“传拓这东西是‘一看就会,一做就废’。”李春宇笑着说,看着简单,于是有人看两眼就上手,结果一拍,“力透纸背”,就把碑给污了。更严重的是文物本身已经有鼓包、起皮等病害,这在行业规范中是严禁拓印的,但有人强行拓印,造成文物本体不可逆转的破坏。

在官方实施的项目中,行业规范一般能够得到较好的执行。2015年到2020年,故宫启动殷墟甲骨传拓课题项目,一共传拓甲骨19704件,制作拓片20864张。国宝级的殷墟甲骨存世3000余年,已十分脆弱。故宫博物院研究馆员郭玉海曾撰文介绍,由于甲骨传拓之前尚无行业规范,课题组干的第一件事,是制定严格的守则。比如,为防止划伤甲骨,禁止使用尖锐金属器剔除异物;为避免污染,不可一次上墨过多,而是多遍上墨。

而在民间私自拓印中,如果规则遵守不牢,便很容易造成文物损坏。比如,在使用清水已成共识的当下,至今仍有人还在使用浆糊和白芨水。再比如,为了省事或者追求乌黑的效果,有人用浓墨上色,墨汁浸透纸背,在石碑上留下黑色瘢痕,这是一种叫“透墨”的事故。

“严格监管是必须的,因为各地技术水平不平衡。”《古泉文库钱币丛书》总编、《拓片题跋样式详解》编委会主任宋捷说,陕西和河南之类有传拓技艺传承的文物大省,具备技术纯熟的拓工,而其他有的地区传拓技术较为落后,甚至还在使用早被淘汰的锤拓法。为了保护文物,只能采取统一的严格举措,“这也是主管部门的苦衷吧”。

这已经不是国家第一次监管拓印。中国早在1979年就发布了《拓印古代石刻的暂行规定》,2011年以《文物复制拓印管理办法》取代上一版规定。此次发布的《关于加强石刻文物拓印管理的通知》,则是对《管理办法》的再次强调,并提出了一些更为严格的规范,堪称最严监管令。

相比11年前的《管理办法》,此次《通知》提出了几项新规。例如,坚决杜绝以商业为目的的拓印行为。此前則允许以销售等目的制作文物拓片,但要求附有制作说明书。再如,杜绝任何单位和个人用碑刻石刻文物拓片作为礼品馈赠。

事实上,传拓监管虽已经历40多年,但观念普及此前确实远远不足。至少从2011年起,按照规定,任何文物均不得私自拓印,那些散落的摩崖石刻、长城碑记、帝陵石雕等等,均需依法审批并具备资质证书才能拓印。然而,未报批的“野拓”“私拓”行为,依然屡禁不止。

2019年,二十几位上海某大学美术学院的大学生,在未向当地文物部门申请的情况下,非法拓印江苏丹阳1400多年历史的南朝齐梁时期帝王陵墓石刻群。他们支起梯子,在陵墓前的石兽身上刷水、上纸、涂墨,人走之后,留下了些许黑色墨迹。当地文物部门得知后立刻报了警,带队的老师自责地道歉,称自己法律意识淡薄,让一次艺术实践课程成了违法活动,最终受到行政处罚。

媒体追踪和网民谴责放大了事件的影响,那正是文物破坏事件公众关注度颇高的几年。李春宇记得,正是这次事件,才让很多身边的人知道,“野拓”是不被允许的。

北京市文物鉴定委员会委员、石刻文物专家刘卫东告诉《中国新闻周刊》,当今的拓印乱象主要在两个方面,除了民间“野拓” “私拓”行为,还有博物馆售卖拓片。

2019年,李春宇在中国政法大学做传拓技艺展示。图/受访者提供

9年前,收藏有7座颜真卿书丹碑刻的西安碑林博物馆,被质疑现场制作拓片出售。有博主称馆内常年设拓碑处,以每张拓片500~800元不等价格出售。不过,碑林博物馆碑帖专家对媒体澄清说,允许锤拓的碑刻,主要是明清石碑和之前各朝代名碑的翻刻版或重刻版,而唐代及以前的重要碑刻都有玻璃罩保护,禁止锤拓。据国家文物局2011年规定,元代以后的碑刻确实可以使用文物原石拓印,但禁止使用尖硬器具捶打。

该专家还解释,拓印收入是碑林博物馆的一项收入来源,用作古建维护费用。而根据此次《通知》,往后博物馆将被禁止出售拓片,“博物馆、文物保护管理机构售卖的碑刻石刻文物拓片应全部下架,并登记建档、严格保管”。根据翻刻的副版所制的拓片,目前不在禁售之列,但必须作出说明并告知购买者。

此次《通知》对于博物馆等文保机构要求之严前所未有。除了禁售拓片,还要求已经审批尚未实施拓印或者正在拓印的,应立即停止拓印,并重新严格审查。换句话说,全国博物馆、文物保护管理机构的拓印已被叫停。

“博物館售卖拓片确实需要严管,你是为国家看摊守业的,谁让你去拿着卖?肯定是不行的。”刘卫东曾长年在石刻类博物馆工作,他说,博物馆石刻拓片按规定最多只能制作三份,一份用于展览陈列,一份用于档案收藏,还有一份机动使用,不能用于商业目的。

实际上,在古玩市场里,拓片一直也是一门不大不小的生意。

在河南省非物质文化遗产“裴氏传拓”技艺传承人裴高博印象中,近些年这门生意的兴盛是从2015年左右开始的,那时网上文玩拍卖软件“微拍堂”走红,上架了大量拓片。购买者在App上竞价,最终以几十到几千元成交。这些网上流转的拓片来源不明、真假难辨,充斥着虚假信息。“有些古玩店本身就收藏一些墓志,他们跟文物贩子有联系,会将这些墓志拓印后出售,更多的人是跟风来的。”裴高博说。

直到现在,“微拍堂”上仍能搜到大量拓片。有商铺自称汉桓帝时期《汉泰山都尉孔君碑》“原石拓片”,起拍价258元,但无一人加价。也有商铺上架“《汉张迁碑》拓片”,起拍价5000元。不过相比前些年已经有些退潮,高规格的名碑都深锁在博物馆里,市面流转的一般档次不高。裴高博说,拓片价格低廉,圈子也很小,“组建微信群,拉来拉去就是这一帮人”,因此市场并不太成气候。

但在拍卖市场,更古早的珍贵拓片一直是近些年来的热门题材。2012年12月,西泠印社秋拍,宋拓本《北魏王子晋碑》以304.75万元成交。2016年6月,郭沫若等题跋的碑帖拓本《汉莱子侯刻石拓片》在广东崇正2016春季拍卖会上拍出了2017万元的高价。因此,收藏圈子里流传着“一张好拓片,一座四合院”的说法。当然,这与当下的私人可随意拓印的拓片并不可归为一类。

北京市文物鉴定委员会委员、石刻文物专家刘卫东将拓片称为“准文物”,他认为拓片具有一定程度的文物价值。一方面,拓片原原本本体现了碑刻的字迹图案和尺寸,是一种精确的复制;另一方面,如果碑刻本身受损或者被毁,那拓片就真成了文化遗产。

“历代都出现过毁碑、砸碑的行为,即使经过自然风化等损害,也会不断受损。”刘卫东说,“比如石鼓文最早有七百多字,现在就剩一二百字,那保留了四百多字的宋代石鼓文拓片不就成了很珍贵的文物吗?”

随着技术的不断迭代,若仅从提取文字、图案的角度,传拓终究会有替代的技术。上海应用技术大学计算机学院几位师生就曾设计过一种利用摄影和数字图像处理技术的拓印系统,以提取碑文。而若从艺术的角度来看,传拓比当前科技更能还原碑刻里的更多信息与质感。如裴高博所说,拓片所具有的凹凸感、斑驳感,是在另一种介质上对碑刻韵味的仿真。

就像摄影并没有取代绘画,它同样也不能取代拓片。在上千年的流传演变中,拓片已经成为中国独有的一种艺术品。

“传拓开启了印刷术,但并没有为刻版印刷所取代;拓片虽与摄影同样有着映像文物的特点,但拓片与摄影又是根本不同的两种东西。”故宫博物院研究馆员郭玉海说,“拓片始终都是一种独立的艺术收藏品。”

在鲁迅研究碑拓的民国时代,其实正是传拓业发展的全盛时期。根据郭玉海的研究,传拓至少在隋代已经产生,唐代对重要碑刻有即刻即拓的习惯,金石学在北宋创立后,传拓进一步应用于青铜器上。晚清至民国进入拓片收藏最为繁荣的时期,碑帖刻石、秦砖汉瓦、造像经幢、吉金古玉,以及铜镜、封泥、玺印等文字纹饰的拓本,均为收藏家看重。社会对各类拓片的大量需求,刺激了传拓工艺及从业人员的发展,一时名手如云。

郭玉海在文章中写道,千百年来,无论从技术层面还是文化层面来讲,传拓都是一门独立的手工艺术,拓片则成为一种新的与书法、绘画并驾齐驱的纸墨艺术。

掌握这门传统手工艺术的裴高博现在却很犯愁,不知道新政策将如何影响他的生活。作为河南省非物质文化遗产“裴氏传拓”技艺传承人,2015年,裴高博的父亲裴建平创办传拓技艺讲习所,每年招收近百名学员,教授正确的传拓技术和保护理念。学员多数是文物局、文管所、博物馆等机构的工作人员,以及院校文保、考古专业学生,还有部分个人爱好者,近些年又增加了些文创行业从业者。父亲去世之后,他接过了父亲的事业。

“这次政策对我们可能是毁灭性的打击,站在风口浪尖上,我们都不知道怎么再往下走。”让他最疑惑的是,此次重申“不得擅自向其他单位或个人提供文物拓印模具、技术资料”,他不知道这是不是意味着培训授课也在禁止之列。

如何在保护文物的同时发展传拓技艺,其实古人已有解决方案,即先翻刻石碑再进行拓印。例如宋代淳化三年(992年)诞生的《淳化阁帖》,就是一部翻刻拓片集。当时的宋人将先秦至唐的400余篇书法作品经双钩描摹后,刻在石板或木板上,再进行拓印,装订成帖,流传后世,最终确立了王羲之的“书圣”地位。

“现在,技艺纯熟的拓工完全可以把一些碑刻复制出来,喜欢传拓的人再去拓。”《古泉文库钱币丛书》总编、《拓片题跋样式详解》编委会主任宋捷说,“国家禁止私拓文物,那我们可以以这样的方式传承技术吧。”