重复经颅磁刺激联合康复训练对脑瘫患儿运动功能与智力的影响

丁德琴

脑性瘫痪(简称脑瘫)是脑部异常发育,在我国发病率约为0.14%,极易导致运动姿势异常及认知等障碍,严重影响患者生活质量[1]。研究发现,该疾病可导致患儿智力降低,多数患儿表现为智力发育缓慢、运动功能降低等[2]。目前,临床在治疗该疾病期间,无特效治疗手段,无法达到治愈效果,可通过科学治疗改善临床症状,逐步提高患儿运动及认知功能。研究发现,对脑瘫患儿采用常规治疗很难达到预期效果,通过联合有效的护理干预改善预后[3]。康复训练是一种具有较高规范性与科学性的护理模式,可提升患儿认知功能及精细动作。重复经颅磁刺激主要是通过脉冲磁场作用于中枢神经系统,对脑内代谢产生影响,以此达到治疗的目的[4]。本文通过对120例患儿进行分析探究康复训练联合重复经颅磁刺激的有效性,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2019年5月-2020年5月厦门市妇幼保健院收治的120例脑瘫患儿。纳入标准:符合文献[5]中国康复医学会儿童康复专业委员会制定的小儿脑性瘫痪的定义。排除标准:(1)合并其他脏器严重疾病;(2)有骨骼发育畸形;(3)视觉、听觉障碍;(4)中途中断治疗,不能继续观察。根据随机数字表法将患儿分为对照组与观察组,每组60例。对照组男31例,女29例;年龄1~5岁,平均(3.15±0.21)岁;体质量 12~20 kg,平均(16.51±5.32)kg。观察组男32例,女28例;年龄1~5岁,平均(3.20±0.13)岁;体质量13~20 kg,平均(16.53±5.15)kg。两组一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院伦理委员会批准,患儿家属均知情同意。

1.2 方法

对照组给予6个月康复训练,其内容主要有运动训练、物理疗法及作业训练等,其中运动训练主要有Rood疗法、本体感觉神经肌肉促进疗法等;物理疗法主要采用水疗;作业训练包含视觉跟踪、手眼协调等。观察组在对照组基础上联合重复经颅磁刺激:在对患儿治疗前需进行脑电图检查,患儿取仰卧位,采用经颅磁刺激治疗仪器治疗,该仪器治疗为双线圈、直径70 mm,最大磁场强度:0.8 T,频率:5 Hz,强度:110%运动阈值。首先确定患儿初级皮质运动区,以此确定运动阈值是否可引出,经颅磁刺激时以可见对侧拇短展肌跳动为宜,刺激时间为2 s,之后等待13 s,脉冲串重复80次,20 min/次;两侧M1交替刺激,左右交替刺激,20 min/次,2 d做1次,7 d为1个疗程。每月进行1个疗程,共6个疗程。

1.3 观察指标及评价标准

(1)比较两组治疗前后运动功能。采用粗大运动功能量表(gross motor function scale,GMFM)评估,包括爬和跪功能区(14个条目)、行走与跑跳功能区(24个条目)、卧位与翻身功能区(17个条目)、坐位功能区(20个条目)、立位功能区(13个条目),各条目0~3分,总分值为264分,分值越高患者运动功能越好。(2)比较两组治疗前、治疗后3、6个月发育情况。使用Gesell发育量表对患者评估,包括大动作能、精细动作能、言语能、个人-社会能、适应性行为能5个指标,对发展商数(DQ)实施评估,DQ=(测试所得年龄/实际年龄)×100。极重度智力残疾为<25分、重度智力残疾为25≤DQ≤40分、中度智力残疾为40 本研究数据采用SPSS 23.0统计学软件进行分析和处理,运动功能、Gesell发育评分等计量资料以(±s)表示,采用t检验,性别等计数资料以率(%)表示,采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。 治疗前,两组GMFM评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组GMFM评分均高于治疗前,且观察组均高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表1。 表1 两组GMFM评分比较[分,(±s)] 表1 两组GMFM评分比较[分,(±s)] *与本组治疗前比较,P<0.05。 组别 治疗前 治疗后对照组(n=60) 150.15±19.17 167.93±20.39*观察组(n=60) 149.15±18.32 184.17±22.27*t值 0.292 4.166 P值 0.771 0.000 治疗前,两组Gesell评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后3、6个月,观察组Gesell评分均高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表2。 表2 两组Gesell评分比较[分,(±s)] 表2 两组Gesell评分比较[分,(±s)] 组别 治疗前 治疗后3个月 治疗后6个月对照组(n=60) 45.87±3.15 50.26±3.73 55.35±4.04观察组(n=60) 44.99±2.92 68.42±4.43 70.87±3.76 t值 1.587 24.290 21.783 P值 0.115 0.000 0.000 治疗前,两组Vs、Vd、Vm、RI比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组Vs、Vd、Vm均高于对照组,RI低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表3。 表3 两组脑血流动力学比较(±s) 表3 两组脑血流动力学比较(±s) 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组(n=60) 28.74±1.36 38.48±2.65 2.19±0.97 9.03±0.35 12.43±0.40 18.05±1.21 0.83±0.04 0.77±0.01观察组(n=60) 28.72±1.35 44.55±1.14 5.18±0.95 12.86±0.53 12.42±0.38 22.06±1.30 0.84±0.03 0.72±0.02 t值 0.081 16.299 17.058 46.710 0.140 17.490 1.549 17.321 P值 0.936 0.000 0.000 0.000 0.889 0.000 0.124 0.000组别 Vs(cm/s)Vd(cm/s)Vm(cm/s)RI 脑瘫疾病属于脑部发育异常疾病,多发于幼儿期,极易导致姿势、运动发育障碍,其并发症主要有智力低下、视听觉障碍、行为异常等,对患儿身心发育造成严重影响。研究发现,该疾病患儿多出现智力降低及语言障碍,导致认知水平降低[6-8]。同时出现癫痫症状,致使脑损伤加重。临床治疗期间多采用综合康复训练,可对患儿进行长期、规范护理,显著改善运动功能,但是很难达到最佳恢复效果。 通过重复经颅磁刺激可对康复训练效果起到较好的强化作用,该治疗方法主要通过变电流流入线圈产生时变磁场,以此产生感应电流,对中枢神经系统功能产生不同影响,通过感应电流对神经递质慢突触后电位进行模拟,以此有效调节脑部组织功能,不会对神经元生理性节律产生影响[9-10]。该治疗方法可深度刺激脑组织,无创伤性。本研究发现,治疗后,观察组GMFM评分较对照组高,观察组治疗后3、6个月Gesell发育量表评分均高于对照组(P<0.05),表明综合康复训练联合重复经颅磁刺激治疗,对患儿运动功能及智力有较好的提升,主要是因重复经颅磁刺激是在脑部通过磁场产生感应生物电流,以此对脑神经元电活动产生影响。在治疗期间,需对刺激频率及强度有效调节,同时根据患儿个体差异对刺激时间实施调节,从而达到影响中枢神经系统功能的目的。临床研究证实,对脑部进行磁刺激,可使细胞膜离子通道及细胞兴奋性发生改变,促使轴突侧枝生芽,达到神经细胞再生的目的[11-13]。同时能够重塑大脑皮质,从提高神经功能,对整体功能活动状态有效改善;在治疗期间,还可增加局部脑血流量,对神经细胞生长发挥重要作用。该治疗方法能够对脑皮质兴奋状态有效抑制,避免出现痫性放电,降低皮质兴奋性,提升皮质放电阈值,以此减少痫样放电。通过经颅彩色多普勒超声诊断大脑中动脉的血流速度,以此获取动脉血流动力学变化情况。本研究发现,治疗后,观察组Vs、Vd、Vm均高于对照组,RI低于对照组(P<0.05),可减轻脑缺血再灌注后神经元的损伤和凋亡,加快神经递质的传递,调节局部脑灌注及脑代谢,影响脑血流量和氧耗,增强神经元的可塑性。 综上所述,对脑瘫患儿给予综合康复训练联合重复经颅磁刺激治疗,运动功能可显著提高,有助于智力能力的提升,临床应用效果显著。1.4 统计学处理

2 结果

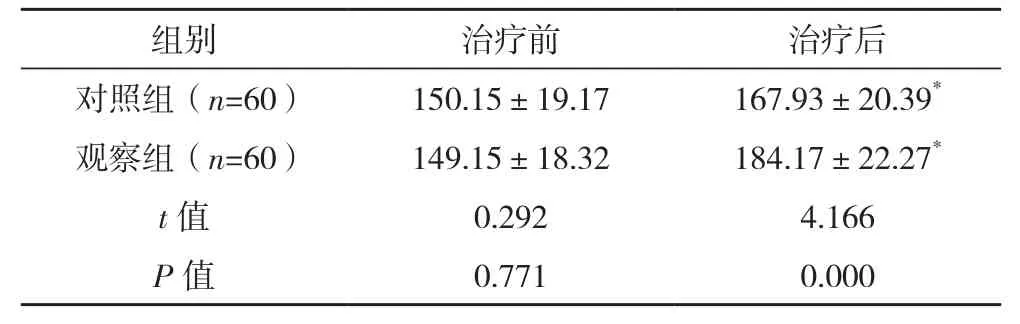

2.1 两组运动功能比较

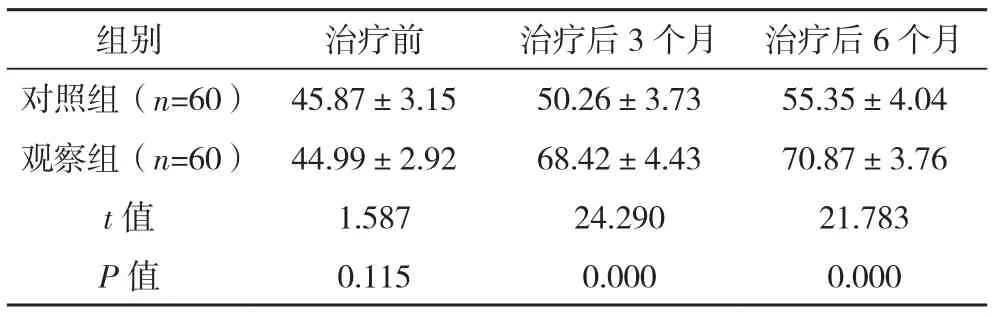

2.2 两组Gesell评分比较

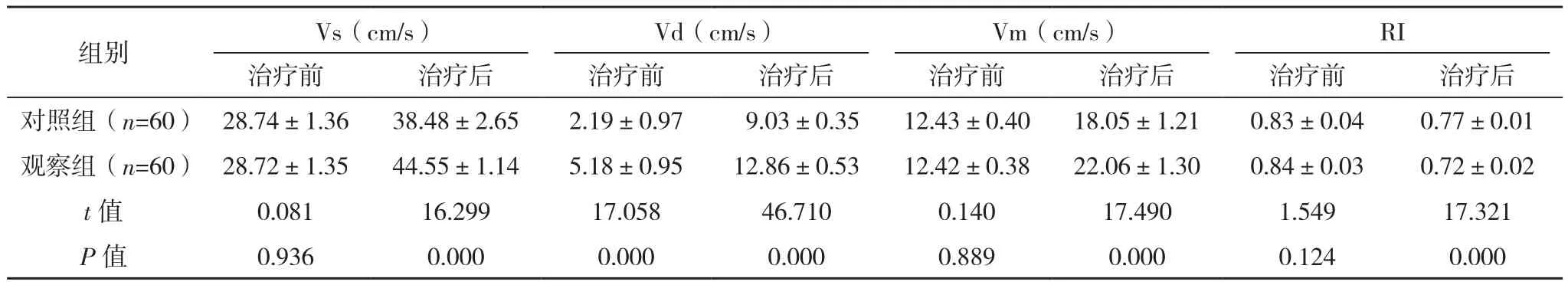

2.3 两组脑血流动力学比较

3 讨论